Giftpflanzen im Garten: Faszination und Vorsicht

Giftpflanzen vereinen Schönheit und Gefahr auf faszinierende Weise. Der Fingerhut ist dafür ein besonders eindrucksvolles Beispiel, das ich in meiner langjährigen Gartenerfahrung schätzen gelernt habe.

Wichtige Erkenntnisse zu Giftpflanzen

- Zahlreiche beliebte Zierpflanzen bergen giftige Eigenschaften

- Fingerhut enthält hochwirksame herzaktive Glykoside

- Fundiertes Wissen über Giftpflanzen ist für sicheres Gärtnern unerlässlich

- Sachgemäße Handhabung minimiert potenzielle Risiken erheblich

Die Bedeutung von Giftpflanzen in Gärten

Giftpflanzen bereichern unsere Gärten mit ihrer faszinierenden Schönheit und Vielfalt. Sie erfordern jedoch einen umsichtigen und verantwortungsvollen Umgang. In meinen Jahren als Hobbygärtnerin habe ich gelernt, dass fundiertes Wissen der Schlüssel zum sicheren Umgang mit diesen besonderen Gewächsen ist.

Viele beliebte Zierpflanzen wie Engelstrompete, Eisenhut oder Oleander sind zwar giftig, müssen deswegen aber nicht zwangsläufig aus unseren Gärten verbannt werden. Mit durchdachter Platzierung und sachkundiger Pflege können wir ihre Pracht genießen und gleichzeitig Risiken auf ein Minimum reduzieren.

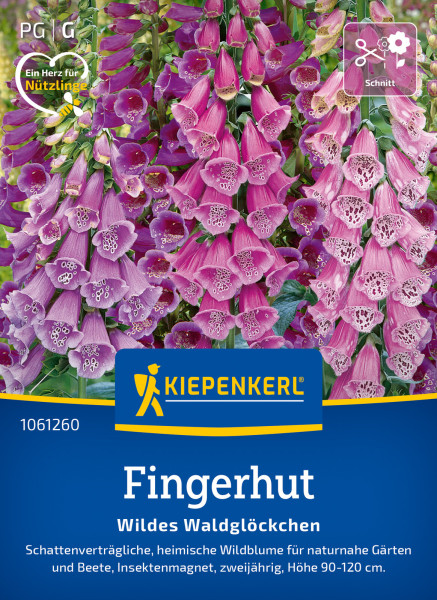

Der Fingerhut als Beispiel einer giftigen Zierpflanze

Der Fingerhut (Digitalis) ist eine weithin bekannte Giftpflanze in deutschen Gärten. Seine beeindruckenden Blütenrispen in zartem Rosa, kräftigem Purpur oder reinem Weiß ziehen unweigerlich die Blicke auf sich. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass alle Pflanzenteile hochwirksame Herzglykoside enthalten.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit dem Fingerhut in meinem eigenen Garten. Seine Schönheit faszinierte mich sofort, aber ich war zunächst auch besorgt wegen seiner Giftigkeit. Mit der Zeit lernte ich jedoch, ihn sicher zu kultivieren und seine vielen positiven Eigenschaften zu schätzen.

Botanische Merkmale und Arten des Fingerhuts

Der Fingerhut gehört zur Familie der Wegerichgewächse. Von den etwa 20 bekannten Arten ist der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea) in unseren Gärten am häufigsten anzutreffen. Diese faszinierende zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahr eine Blattrosette und im zweiten Jahr einen imposanten, bis zu 2 Meter hohen Blütenstand.

Die charakteristischen fingerhutförmigen Blüten, die der Pflanze ihren Namen gaben, stehen in einer einseitswendigen Traube und werden gern von Hummeln besucht - ein wunderbarer Anblick für jeden Naturliebhaber. Die lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün und unterseits mit einem feinen Flaum überzogen.

Giftige Bestandteile und ihre Wirkung

Sämtliche Teile des Fingerhuts enthalten Herzglykoside, insbesondere Digitoxin und Digoxin. Diese Substanzen haben eine starke Wirkung auf das Herz. In der richtigen Dosierung können sie bei Herzschwäche hilfreich sein, eine Überdosierung kann jedoch fatale Folgen haben.

Schon der Verzehr weniger Blätter oder Blüten kann zu ernsthaften Vergiftungserscheinungen führen. Typische Symptome umfassen Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen und Herzrhythmusstörungen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Herzstillstand kommen. Es ist daher äußerst wichtig, beim Umgang mit Fingerhut stets Vorsicht walten zu lassen.

Medizinische Verwendung und Geschichte des Fingerhuts

Die heilende Wirkung des Fingerhuts ist seit Jahrhunderten bekannt und geschätzt. Bereits im Mittelalter wurde er als wertvolle Heilpflanze genutzt. Ein Meilenstein in der Erforschung seiner medizinischen Eigenschaften war die Entdeckung des englischen Arztes William Withering im Jahr 1785. Er erkannte die Wirksamkeit des Fingerhuts bei Wassersucht (Ödemen) und legte damit den Grundstein für die moderne Herzmedizin.

In der heutigen Zeit werden die Wirkstoffe des Fingerhuts synthetisch hergestellt und in standardisierter Form als Medikamente bei Herzschwäche eingesetzt. Es ist jedoch unbedingt davon abzuraten, sich selbst mit Fingerhut zu behandeln. Die geringe therapeutische Breite macht eine Selbstmedikation äußerst gefährlich und sollte unter allen Umständen vermieden werden.

Sicherer Umgang mit Fingerhut und anderen Giftpflanzen

Die Kultivierung von Fingerhut und anderen Giftpflanzen im Garten erfordert besondere Aufmerksamkeit. Eine wohlüberlegte Platzierung und sorgfältige Handhabung sind für die Sicherheit aller Gartenbewohner und Besucher unerlässlich.

Richtige Platzierung im Garten

Es empfiehlt sich, Fingerhut in Bereichen zu pflanzen, die für Kinder und Haustiere schwer erreichbar sind. Abgegrenzte Bereiche oder erhöhte Beete eignen sich hervorragend dafür. In meinem eigenen Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, Giftpflanzen in weniger frequentierten Ecken oder entlang von Zäunen zu platzieren.

Schutzmaßnahmen bei der Gartenarbeit

Bei der Arbeit mit Fingerhut und anderen Giftpflanzen sollten Sie unbedingt Handschuhe tragen. Nach dem Umgang mit den Pflanzen ist gründliches Händewaschen ein Muss. Werkzeuge, die für Giftpflanzen verwendet wurden, sollten Sie separat aufbewahren und deutlich kennzeichnen.

Sichere Entsorgung von Pflanzenabfällen

Abgeschnittene Teile oder entfernte Pflanzen erfordern eine sorgfältige Entsorgung. Sie gehören keinesfalls auf den Kompost, sondern in den Restmüll. Bei größeren Mengen ist die Entsorgung über spezielle Grünabfallsammelstellen ratsam.

Kultivierung von Fingerhut

Trotz seiner Giftigkeit erfreut sich der Fingerhut großer Beliebtheit unter Gartenliebhabern. Mit dem richtigen Know-how lässt er sich sicher und erfolgreich kultivieren.

Standortanforderungen

Fingerhut gedeiht am besten an halbschattigen bis schattigen Standorten mit humusreichen, durchlässigen Böden. Er eignet sich hervorragend für Waldgärten oder als Unterpflanzung von Bäumen und Sträuchern. In meinem Garten wächst er prächtig am Rand einer Buchenhecke - ein wirklich bezaubernder Anblick.

Aussaat und Pflege

Die Aussaat erfolgt im Frühjahr oder Herbst direkt ins Freiland. Da die Samen Lichtkeimer sind, werden sie nur leicht mit Erde bedeckt. Fingerhut ist zweijährig und entfaltet seine volle Pracht erst im zweiten Jahr. Eine regelmäßige, aber maßvolle Bewässerung ist wichtig, wobei Staunässe unbedingt vermieden werden sollte.

Krankheiten und Schädlinge

Obwohl Fingerhut recht robust ist, kann er gelegentlich von Blattläusen oder Schnecken heimgesucht werden. Bei starkem Befall haben sich biologische Bekämpfungsmethoden wie der Einsatz von Nützlingen oder Schneckenzäunen bewährt. Pilzkrankheiten lassen sich durch gute Luftzirkulation und die Vermeidung von Überkopfbewässerung weitgehend vorbeugen.

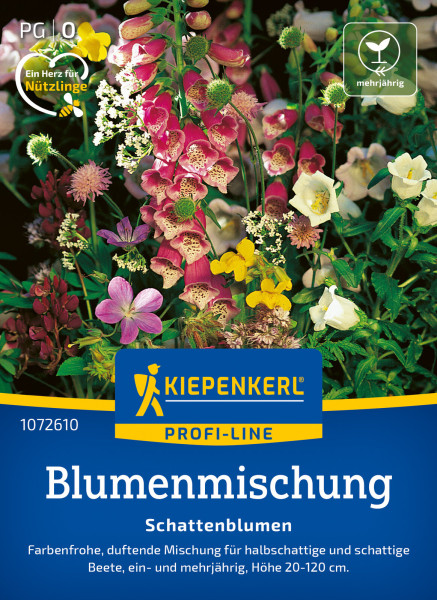

Alternativen zu giftigen Zierpflanzen

Für Gärten, in denen Kinder oder Haustiere frei herumlaufen, bieten sich ungiftige Alternativen an, die in ihrer Attraktivität dem Fingerhut in nichts nachstehen.

Ungiftige Pflanzen mit ähnlicher Ästhetik

Glockenblumen (Campanula) oder Fuchsien ähneln in ihrer Blütenform dem Fingerhut und sind dabei völlig ungiftig. Auch Stockrosen (Alcea) oder Malven bieten beeindruckende vertikale Blütenkerzen in verschiedenen Farbtönen. In meinem Garten habe ich eine wunderschöne Kombination aus Glockenblumen und Frauenmantel geschaffen, die dem Fingerhut in puncto Schönheit in nichts nachsteht.

Gestaltungsideen für einen giftpflanzenfreien Garten

Ein Garten ohne Giftpflanzen kann genauso vielfältig und attraktiv sein. Stauden wie Sonnenhut, Storchschnabel oder Katzenminze sorgen für Farbe und Struktur. Für schattige Bereiche eignen sich Funkien oder Farne hervorragend. Blühende Sträucher wie Deutzien oder Weigelien können als reizvoller Hintergrund dienen. Mit einer durchdachten Pflanzenauswahl lässt sich ein sicherer, aber dennoch üppiger und farbenfroher Garten gestalten, der jeden Betrachter verzaubert.

Prävention von Vergiftungsunfällen im Garten

Giftpflanzen wie der Fingerhut können eine ernsthafte Gefahr darstellen, besonders für Kinder und Haustiere. Es ist daher unerlässlich, geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Aufklärung von Kindern und Besuchern

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist zweifellos die Aufklärung. Kinder sollten von klein auf lernen, dass nicht alles, was im Garten wächst, essbar oder ungefährlich ist. Erklären Sie ihnen, dass sie niemals Pflanzenteile in den Mund nehmen dürfen, ohne vorher zu fragen. In meinem Garten mache ich daraus oft ein lehrreiches Spiel: Ich zeige den Kleinen Bilder von giftigen Pflanzen und lasse sie diese im Garten suchen - natürlich ohne sie zu berühren. Das macht nicht nur Spaß, sondern schärft auch ihr Bewusstsein für potenzielle Gefahren.

Besucher sollten ebenfalls über vorhandene Giftpflanzen informiert werden. Ein kurzer Hinweis kann schon ausreichen, um Unfälle zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für Haustiere

Unsere vierbeinigen Freunde, insbesondere Hunde und Katzen, können durch Giftpflanzen gefährdet werden. Es ist ratsam, sorgfältig abzuwägen, ob stark giftige Pflanzen wie der Fingerhut wirklich im eigenen Garten stehen sollten. Falls ja, empfiehlt es sich, sie an Stellen zu pflanzen, die für Tiere schwer zugänglich sind.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Pflanzen einzuzäunen oder mit einem Netz zu umgeben. So können Ihre Vierbeiner nicht an sie herankommen. Behalten Sie Ihre Haustiere im Garten im Auge und schreiten Sie ein, wenn sie beginnen, an Pflanzen zu knabbern.

Beschriftung und Kennzeichnung giftiger Pflanzen

Eine klare Kennzeichnung giftiger Pflanzen kann sehr hilfreich sein. Verwenden Sie auffällige Schilder oder Etiketten, um auf die Giftigkeit hinzuweisen. Das erinnert nicht nur Sie selbst daran, vorsichtig zu sein, sondern warnt auch andere vor möglichen Gefahren.

In meinem eigenen Garten habe ich eine kreative Lösung gefunden: Ich platziere kleine rote Fähnchen neben giftigen Pflanzen. Das sieht nicht nur dekorativ aus, sondern ist auch ein deutliches Warnsignal.

Erste Hilfe bei Vergiftungen

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es zu Vergiftungen kommen. Schnelles und richtiges Handeln ist dann entscheidend.

Symptome einer Pflanzenvergiftung erkennen

Die Symptome einer Vergiftung können je nach Pflanze und aufgenommener Menge stark variieren. Häufige Anzeichen sind:

- Übelkeit und Erbrechen

- Durchfall

- Bauchschmerzen

- Schwindelgefühl

- Kopfschmerzen

- Hautreizungen oder Ausschlag

- Atembeschwerden

- Herzrhythmusstörungen

Bei Vergiftungen durch Fingerhut können zusätzlich Sehstörungen und Herzrhythmusstörungen auftreten.

Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf Vergiftung

Wenn Sie eine Vergiftung durch eine giftige Pflanze vermuten, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und wie folgt vorzugehen:

- Entfernen Sie Pflanzenreste aus dem Mund.

- Spülen Sie den Mund mit klarem Wasser aus.

- Geben Sie dem Betroffenen etwas zu trinken, am besten Wasser oder Tee.

- Bewahren Sie Pflanzenreste oder Erbrochenes auf - das kann bei der Identifikation helfen.

- Rufen Sie umgehend den Notarzt oder die Giftnotrufzentrale an.

Wichtig: Lösen Sie kein Erbrechen aus, es sei denn, Sie werden ausdrücklich dazu angewiesen. Bei einigen Giftstoffen könnte das die Situation sogar verschlimmern.

Wann medizinische Hilfe erforderlich ist

Im Zweifelsfall sollten Sie immer medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Besonders wichtig ist dies in folgenden Fällen:

- Bei Kindern und älteren Menschen

- Bei Aufnahme großer Mengen

- Bei starken oder anhaltenden Symptomen

- Wenn Sie sich unsicher sind, um welche Pflanze es sich handelt

Zögern Sie nicht, den Notruf zu wählen. Die Experten dort können Ihnen sagen, ob und welche weiteren Maßnahmen nötig sind.

Rechtliche Aspekte und Verantwortung

Als Gartenbesitzer tragen wir eine gewisse Verantwortung für die Sicherheit in unserem grünen Reich. Das gilt besonders, wenn wir Besucher empfangen oder unseren Garten öffentlich zugänglich machen.

Haftung bei Vergiftungsunfällen im Garten

Die rechtliche Lage bei Vergiftungsunfällen im Garten ist nicht immer eindeutig. Grundsätzlich gilt: Als Gartenbesitzer haben wir eine Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, wir müssen zumutbare Vorkehrungen treffen, um Gefahren für andere abzuwenden.

Bei Giftpflanzen könnte das bedeuten:

- Giftige Pflanzen deutlich zu kennzeichnen

- Besonders gefährliche Pflanzen unzugänglich zu machen

- Besucher auf mögliche Gefahren hinzuweisen

Kommt es trotz dieser Maßnahmen zu einem Unfall, ist eine Haftung unwahrscheinlich. Anders sieht es aus, wenn fahrlässig gehandelt wurde, etwa indem stark giftige Pflanzen in Reichweite von Kindern gepflanzt wurden, ohne Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Vorschriften für öffentliche Gärten und Parks

Für öffentliche Gärten und Parks gelten strengere Regeln. Hier müssen Betreiber aktiv dafür sorgen, dass von Pflanzen keine Gefahr für Besucher ausgeht. Das kann bedeuten:

- Verzicht auf besonders giftige Pflanzenarten

- Deutliche Kennzeichnung giftiger Pflanzen

- Absperrung gefährlicher Bereiche

- Regelmäßige Kontrollen und Wartung

Öffentliche Einrichtungen wie botanische Gärten haben oft spezielle Bereiche für Giftpflanzen, die klar gekennzeichnet und häufig auch eingezäunt sind.

Als Privatperson können wir uns von diesen Vorschriften inspirieren lassen, auch wenn wir rechtlich nicht dazu verpflichtet sind. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Giftpflanzen schützt nicht nur andere, sondern gibt uns auch ein gutes Gefühl beim Gärtnern. In meinem eigenen Garten habe ich beispielsweise einen speziellen Bereich für Giftpflanzen angelegt, der deutlich gekennzeichnet und vom Rest des Gartens abgegrenzt ist. So kann ich die faszinierende Schönheit dieser Pflanzen genießen, ohne mir Sorgen um die Sicherheit meiner Besucher machen zu müssen.

Bildung und Bewusstsein für Giftpflanzen im Garten

Ein fundiertes Verständnis für Fingerhut und andere Giftpflanzen ist der Schlüssel zu einem sicheren Garten. Viele Gartenbesitzer unterschätzen leider die potenziellen Risiken, die von giftigen Zierpflanzen ausgehen können. Deshalb ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, das Bewusstsein zu schärfen und Wissen zu vermitteln.

Workshops zur Giftpflanzenerkennung

In meiner Erfahrung bieten lokale Gartenbauvereine und Volkshochschulen oft sehr hilfreiche Workshops an, um giftige Gartenpflanzen zu erkennen. Teilnehmer lernen dort, charakteristische Merkmale und Wuchsformen zu identifizieren und üben, Giftpflanzen von harmlosen Arten zu unterscheiden. Besonders für Familien mit Kindern oder Haustieren halte ich diese Kurse für äußerst wertvoll.

Zusammenarbeit mit Gartenvereinen

Gartenvereine eignen sich hervorragend, um das Thema Giftpflanzen einem breiteren Publikum näherzubringen. Sie können beispielsweise informative Stände auf Gartenmärkten organisieren oder spannende Vorträge in ihren Räumlichkeiten anbieten. Manche Vereine legen sogar Schaugärten mit gekennzeichneten Giftpflanzen an, wo Interessierte die Gewächse in natura studieren können - eine faszinierende Möglichkeit, die Pflanzen aus sicherer Entfernung zu betrachten.

Informationsmaterial für Gartenbesitzer

Meiner Meinung nach sollten Broschüren und Flyer zum Thema Giftpflanzen in Gärtnereien, Baumärkten und Gartencentern leicht zugänglich sein. Auch online gibt es mittlerweile hervorragende Infoseiten und Apps zur Pflanzenbestimmung. So können sich Gartenbesitzer eigenständig informieren. Besonders wichtig finde ich Hinweise zu häufigen Giftpflanzen wie Fingerhut, Eisenhut oder Engelstrompete, da diese oft unterschätzt werden.

Zukunftsperspektiven im Umgang mit Giftpflanzen

Der Umgang mit Giftpflanzen im Garten wird sich zweifellos weiterentwickeln. Neue Technologien und Züchtungen eröffnen spannende Möglichkeiten, die mich als Gärtnerin sehr faszinieren.

Entwicklung sicherer Zierpflanzensorten

Züchter arbeiten derzeit intensiv daran, beliebte Giftpflanzen wie Fingerhut oder Engelstrompete ungiftig zu machen. Durch gezielte Kreuzungen sollen die giftigen Inhaltsstoffe reduziert werden, ohne die typische Optik zu verlieren. Bei einigen Ziersträuchern gibt es bereits erste vielversprechende Erfolge. Allerdings wird es vermutlich noch einige Zeit dauern, bis ungiftige Varianten aller Giftpflanzen verfügbar sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Entwicklung auf unsere Gartengestaltung auswirken wird.

Technologische Lösungen zur Giftpflanzenerkennung

Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz bei der Pflanzenbestimmung sind beeindruckend. Es gibt bereits Apps, die Pflanzen per Smartphone-Kamera identifizieren können. In Zukunft könnten solche Systeme Giftpflanzen zuverlässig erkennen und Warnungen ausgeben. Auch smarte Gartensensoren zur Meldung giftiger Pflanzen sind denkbar. Diese Technologien könnten unsere Gärten deutlich sicherer machen, ohne dass wir auf die Schönheit faszinierender Pflanzen verzichten müssen.

Verantwortungsvoller Umgang mit Fingerhut und Co.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleiben Giftpflanzen wie Fingerhut für mich faszinierende Gartenbewohner. Mit dem richtigen Wissen und der nötigen Sorgfalt können wir ihre Schönheit genießen, ohne uns oder andere zu gefährden. Entscheidend ist, dass wir uns der Risiken bewusst sind und verantwortungsvoll handeln. So lässt sich ein sicherer Garten gestalten, in dem auch Giftpflanzen ihren Platz haben dürfen - ein Gedanke, der mich als leidenschaftliche Gärtnerin sehr inspiriert.