Die faszinierende Welt des Fingerhuts: Ein Blickfang mit Tücken

Der Fingerhut zählt zu den beliebtesten Zierpflanzen in deutschen Gärten, und das aus gutem Grund. Seine imposanten Blüten ziehen jeden Betrachter unweigerlich in ihren Bann.

Fingerhut auf einen Blick

- Botanischer Name: Digitalis

- Enthält potente Herzglykoside

- Sämtliche Pflanzenteile sind giftig

- Besondere Aufmerksamkeit bei Kindern und Haustieren nötig

- Findet Verwendung in der Herstellung von Herzmedikamenten

Ein näherer Blick auf den Fingerhut

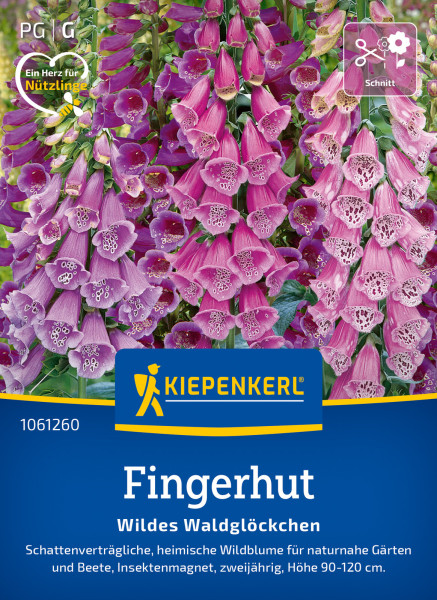

Der Fingerhut ist zweifellos ein Hingucker im Garten. Mit seinen langen Blütenständen und glockenförmigen Blüten in Purpur, Rosa oder Weiß fesselt er die Aufmerksamkeit. Doch hinter dieser Schönheit verbirgt sich eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Der Fingerhut gehört zu den giftigsten Pflanzen, die wir in unseren Gärten kultivieren.

In meiner langjährigen Erfahrung als Hobbygärtnerin habe ich oft beobachtet, wie Besucher vom Fingerhut geradezu magisch angezogen werden. Seine majestätische Erscheinung lässt niemanden unbeeindruckt. Gleichzeitig liegt es mir am Herzen, auf die Giftigkeit dieser Pflanze aufmerksam zu machen. Denn Unwissenheit kann in diesem Fall durchaus gefährliche Folgen haben.

Botanischer Steckbrief des Fingerhuts

Wissenschaftliche Einordnung

Der Fingerhut gehört zur Gattung Digitalis und wird der Familie der Wegerichgewächse (Plantaginaceae) zugeordnet. Die wohl bekannteste Art ist der Rote oder Purpurrote Fingerhut (Digitalis purpurea). Daneben existieren noch weitere interessante Arten wie der Gelbe Fingerhut (Digitalis lutea) oder der Wollige Fingerhut (Digitalis lanata).

Erscheinungsbild und Erkennungsmerkmale

Fingerhut-Pflanzen können je nach Art beachtliche Wuchshöhen von 30 cm bis zu 2 m erreichen. Die lanzettlichen Blätter sind am Rand gezähnt und bilden eine grundständige Rosette. Der aufrechte Blütenstand trägt die unverwechselbaren, fingerhutförmigen Blüten. Diese präsentieren sich meist in Purpurrot, Rosa oder Weiß und sind innen gefleckt. Von Juni bis August können wir uns an der Blütenpracht erfreuen.

Beliebte Arten und Sorten für den Garten

In unseren Gärten begegnet uns am häufigsten der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea). Besonders beliebt sind Sorten wie 'Excelsior' mit großen, aufrecht stehenden Blüten in Pastellfarben oder 'Foxy' mit kompakterem Wuchs. Für schattigere Plätze eignet sich der Gelbe Fingerhut (Digitalis lutea) hervorragend. Wer es naturnah mag, kann auch auf Wildformen zurückgreifen.

Die Schattenseite des Fingerhuts: Seine Giftigkeit

Die toxischen Inhaltsstoffe im Überblick

Die Giftigkeit des Fingerhuts ist auf die enthaltenen Herzglykoside zurückzuführen. Die wichtigsten Vertreter sind Digitoxin, Digoxin und Digitonin. Diese Stoffe finden sich in allen Pflanzenteilen, wobei sie in den Blättern und Samen besonders konzentriert vorkommen. Schon geringe Mengen können bei Verzehr zu schweren Vergiftungen führen.

Welche Pflanzenteile sind giftig?

Beim Fingerhut gilt: Vorsicht ist bei allen Pflanzenteilen geboten. Von der Wurzel über die Blätter und Blüten bis hin zu den Samen - alles enthält die giftigen Inhaltsstoffe. Besonders hoch ist die Konzentration in den Blättern und Samen. Wichtig zu wissen: Auch getrocknete Pflanzenteile behalten ihre Giftigkeit. Daher ist beim Umgang mit Fingerhut stets Umsicht gefragt.

Wie gefährlich ist der Fingerhut im Vergleich?

Der Fingerhut zählt zu den giftigsten Pflanzen, die wir in unseren Gärten antreffen können. Seine Toxizität ist durchaus vergleichbar mit der des Eisenhuts oder der Herbstzeitlosen. Der Verzehr weniger Blätter oder Blüten kann unter Umständen tödlich sein. Im Vergleich dazu sind andere bekannte Giftpflanzen wie Rhododendron oder Goldregen weniger gefährlich. Dennoch gilt: Vorsicht ist bei allen Giftpflanzen angebracht.

In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass man die Giftigkeit des Fingerhuts keinesfalls unterschätzen sollte. Trotzdem möchte ich betonen: Bei sachgemäßem Umgang besteht kein Grund zur Panik. Mit dem nötigen Respekt und Wissen lässt sich die Schönheit dieser außergewöhnlichen Pflanze im Garten durchaus genießen.

Gesundheitsrisiken und Vergiftungssymptome beim Fingerhut

Der Fingerhut ist wahrlich eine faszinierende Pflanze. Nicht nur seine Schönheit sticht ins Auge, sondern auch seine Giftigkeit erfordert besondere Aufmerksamkeit. In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass Vorsicht im Umgang mit dieser Pflanze unerlässlich ist.

Akute Vergiftungserscheinungen

Eine Fingerhut-Vergiftung kann sich auf verschiedene Weise äußern. Zu den häufigsten Symptomen zählen vermutlich:

- Übelkeit und Erbrechen

- Sehstörungen, wie verschwommenes Sehen oder Farbsehen

- Herzrhythmusstörungen

- Verwirrtheit und Desorientierung

In schweren Fällen könnte es sogar zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Ich erinnere mich an einen Fall in unserem Gartenforum, bei dem jemand versehentlich Fingerhutblätter mit Beinwell verwechselt hatte - glücklicherweise wurde die Vergiftung rechtzeitig erkannt.

Mögliche chronische Auswirkungen bei wiederholter Exposition

Auch wenn eine einmalige Berührung mit dem Fingerhut in der Regel harmlos sein dürfte, könnte eine wiederholte Exposition zu chronischen Problemen führen. Dazu gehören möglicherweise:

- Anhaltende Herzrhythmusstörungen

- Nierenschäden

- Störungen des Elektrolythaushalts

Gärtner, die regelmäßig mit Fingerhut arbeiten, sollten daher besonders vorsichtig sein und Schutzhandschuhe tragen. Sicher ist sicher, wie man so schön sagt.

Besondere Risiken für Kinder und Haustiere

Kinder und Haustiere sind besonders gefährdet, da sie oft neugierig sind und gerne alles in den Mund nehmen. Die bunten Blüten des Fingerhuts könnten für sie verlockend sein. Schon kleine Mengen könnten bei ihnen zu schweren Vergiftungen führen. Als Oma von drei Enkelkindern achte ich besonders darauf, dass der Fingerhut in unserem Garten außer Reichweite der Kleinen bleibt.

Vorsichtsmaßnahmen im Garten

Um sicher mit Fingerhut umzugehen, sind einige Vorsichtsmaßnahmen ratsam.

Standortwahl und Planung

Bei der Gartenplanung sollte man den Fingerhut an Stellen pflanzen, die nicht leicht zugänglich sind. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, ihn im hinteren Bereich des Gartens anzusiedeln, wo er zwar bewundert werden kann, aber nicht versehentlich berührt wird.

Kennzeichnung und Abgrenzung giftiger Pflanzen

Eine klare Kennzeichnung des Fingerhuts ist wichtig. Ich verwende kleine Schilder mit dem Namen der Pflanze und einem Hinweis auf ihre Giftigkeit. Zusätzlich kann man giftige Pflanzen durch niedrige Zäune oder Beeteinfassungen abgrenzen.

Sicherheitsregeln für Gartenarbeit mit Fingerhut

Bei der Arbeit mit Fingerhut gelten folgende Regeln:

- Immer Handschuhe tragen

- Nach der Arbeit gründlich die Hände waschen

- Werkzeuge separat reinigen

- Pflanzenteile nicht auf den Kompost werfen

Ich habe mir angewöhnt, nach der Arbeit mit Fingerhut immer die Kleidung zu wechseln, um jedes Risiko zu minimieren. Man kann nie vorsichtig genug sein, finde ich.

Sicherer Umgang in Haushalten mit Kindern

In Familien mit Kindern ist besondere Vorsicht geboten.

Aufklärung und Erziehung zur Pflanzensicherheit

Es ist wichtig, Kinder früh über die Gefahren giftiger Pflanzen aufzuklären. Ich habe mit meinen Enkelkindern ein Spiel entwickelt, bei dem wir gemeinsam Pflanzen im Garten identifizieren und besprechen, welche man anfassen darf und welche nicht. Das macht ihnen Spaß und sie lernen dabei wichtige Sicherheitsregeln.

Kindersichere Gartengestaltung

Ein kindersicherer Garten sollte giftige Pflanzen wie den Fingerhut nur in abgegrenzten Bereichen haben. Alternativ kann man sie in erhöhten Beeten oder Kübeln kultivieren, die für Kleinkinder nicht erreichbar sind. So bleibt der Garten ein sicherer Spielplatz für die Kleinen.

Alternativen zum Fingerhut in Gärten mit Kleinkindern

Für Gärten mit Kleinkindern gibt es zahlreiche ungiftige Alternativen, die ähnlich schön sind wie der Fingerhut:

- Glockenblumen (Campanula)

- Löwenmäulchen (Antirrhinum)

- Lupinen (Lupinus)

Diese Pflanzen bieten ähnliche optische Reize, ohne das Risiko einer Vergiftung. Ich habe sie selbst oft als Alternative verwendet und war immer begeistert von ihrer Schönheit.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt der Fingerhut eine interessante Pflanze, die ihren Platz im Garten haben kann. Mit dem richtigen Wissen und der nötigen Sorgfalt lässt sich das Risiko einer Vergiftung wahrscheinlich gut minimieren, ohne auf die Schönheit dieser beeindruckenden Pflanze verzichten zu müssen. Es liegt an uns Gärtnern, verantwortungsvoll mit solchen Pflanzen umzugehen und andere darüber aufzuklären.

Schutz von Haustieren vor Fingerhut-Vergiftungen

Der Fingerhut ist nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere pelzigen Freunde äußerst giftig. Als verantwortungsvolle Tierhalter sollten wir besonders wachsam sein, um unsere Vierbeiner vor möglichen Vergiftungen zu bewahren.

Typische Vergiftungsszenarien bei Tieren

Hunde und Katzen sind von Natur aus neugierige Geschöpfe und erkunden ihre Umgebung oft mit Schnauze und Pfoten. Dabei können sie leicht mit giftigen Pflanzenteilen in Berührung kommen:

- Herabgefallene Blätter oder Blüten im Garten

- Frisch geschnittene Pflanzenteile während der Gartenarbeit

- Topfpflanzen in Reichweite neugieriger Schnüffler

Besonders heikel ist die Situation bei Welpen, die gerne an allem kauen, und bei Katzen, die sich an Blättern reiben könnten. Schon der Kontakt mit dem Pflanzensaft kann zu Reizungen führen.

Präventive Maßnahmen für Tierhalter

Um unsere vierbeinigen Gefährten zu schützen, können wir einige Vorkehrungen treffen:

- Fingerhut nur an schwer zugänglichen Stellen pflanzen

- Herabgefallene Pflanzenteile umgehend entfernen

- Haustiere beim Spaziergang im Blick behalten

- Ungiftige Alternativen für Haus und Garten in Betracht ziehen

In meinem eigenen Garten habe ich einen abgetrennten Bereich für Giftpflanzen eingerichtet. So kann ich meiner Leidenschaft für den Fingerhut nachgehen, ohne meine Katzen zu gefährden.

Erkennen von Vergiftungssymptomen bei Haustieren

Bei Verdacht auf eine Fingerhut-Vergiftung ist rasches Handeln gefragt. Typische Anzeichen könnten sein:

- Erbrechen und Durchfall

- Unregelmäßiger Herzschlag

- Taumeln oder Koordinationsprobleme

- Zuckungen oder Krämpfe

- Vergrößerte Pupillen

Bemerken Sie ungewöhnliches Verhalten, zögern Sie nicht, einen Tierarzt aufzusuchen. Wenn möglich, nehmen Sie Pflanzenteile mit - das könnte die Diagnose erleichtern.

Erste Hilfe bei Fingerhut-Vergiftungen

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es zu Vergiftungen kommen. Schnelles und überlegtes Handeln kann in solchen Fällen lebensrettend sein.

Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf Fingerhut-Vergiftung

Bei Verdacht auf eine Vergiftung gilt:

- Bewahren Sie Ruhe, handeln Sie aber zügig

- Entfernen Sie verbliebene Pflanzenteile aus Mund und Händen

- Spülen Sie den Mund mit Wasser aus, lassen Sie es aber nicht schlucken

- Waschen Sie Giftreste von der Haut ab

- Sorgen Sie für frische Luft

Wichtig: Versuchen Sie nicht, Erbrechen auszulösen! Das könnte die Situation verschlimmern.

Wann und wie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen

Bei Verdacht auf eine Fingerhut-Vergiftung sollten Sie stets ärztliche Hilfe suchen, selbst wenn noch keine Symptome auftreten. Wenden Sie sich an:

- Den Giftnotruf oder das Giftinformationszentrum

- Den Rettungsdienst (112) bei schwerwiegenden Symptomen

- Ihren Hausarzt bei leichteren Beschwerden

Ich erinnere mich noch gut an einen Schreckmoment, als mein Enkel eine Fingerhut-Blüte in der Hand hielt. Obwohl er sie nicht gegessen hatte, rief ich vorsichtshalber den Giftnotruf an. Die freundliche Mitarbeiterin beruhigte mich und gab wertvolle Hinweise.

Wichtige Informationen für Ärzte und Giftnotruf

Um schnell und effektiv helfen zu können, benötigen Ärzte folgende Angaben:

- Art und Menge der aufgenommenen Pflanze

- Zeitpunkt der Aufnahme

- Alter und Gewicht der betroffenen Person

- Aufgetretene Symptome

- Vorerkrankungen und eingenommene Medikamente

Wenn möglich, bringen Sie Pflanzenteile oder Fotos mit. Das erleichtert die Identifikation erheblich.

Medizinische Verwendung der Fingerhut-Wirkstoffe

Trotz seiner Giftigkeit hat der Fingerhut eine bemerkenswerte Geschichte in der Medizin. Seine Wirkstoffe finden auch heute noch therapeutische Anwendung.

Historischer Überblick zur Nutzung in der Medizin

Die Verwendung von Fingerhut in der Medizin reicht weit zurück:

- Im Mittelalter: Volksheilkundliche Anwendung bei "Wassersucht"

- 1785: Systematische Untersuchung durch William Withering

- 19. Jahrhundert: Einsatz von Extrakten zur Behandlung von Herzinsuffizienz

Interessanterweise entdeckte Withering die Wirkung durch die Beobachtung einer Kräuterfrau, die damit erfolgreich Ödeme behandelte.

Moderne Anwendungen in der Kardiologie

Heutzutage kommen Fingerhut-Wirkstoffe hauptsächlich in der Kardiologie zum Einsatz:

- Behandlung der Herzinsuffizienz

- Therapie bestimmter Herzrhythmusstörungen

- Steigerung der Herzleistung

Die Wirkstoffe Digitoxin und Digoxin werden entweder synthetisch hergestellt oder aus verschiedenen Fingerhut-Arten gewonnen.

Risiken und Nebenwirkungen bei medizinischer Anwendung

Auch als Medikament erfordern Fingerhut-Präparate sorgfältige Überwachung:

- Enge therapeutische Breite: Die Dosis muss genau eingestellt werden

- Regelmäßige Kontrolle des Wirkstoffspiegels im Blut ist nötig

- Mögliche Nebenwirkungen umfassen Übelkeit, Sehstörungen und Herzrhythmusstörungen

- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten müssen beachtet werden

Als Gärtnerin finde ich es faszinierend, wie aus einer giftigen Pflanze wichtige Medikamente gewonnen werden können. Es zeigt einmal mehr, wie bedeutsam es ist, die Natur zu respektieren und ihre Geheimnisse zu erforschen.

Rechtliche Aspekte und Verantwortung beim Fingerhut-Anbau

In Deutschland ist der Anbau von Fingerhut im eigenen Garten grundsätzlich erlaubt. Dennoch gibt es einiges zu beachten, um verantwortungsvoll mit dieser faszinierenden, aber giftigen Pflanze umzugehen.

Gesetzliche Regelungen zum Anbau giftiger Pflanzen

Zwar existieren keine speziellen Gesetze, die den Anbau von Fingerhut im Privatgarten verbieten, aber Gartenbesitzer tragen eine Sorgfaltspflicht. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass von unserem Grundstück keine Gefahr für andere ausgeht. Bei giftigen Pflanzen wie dem Fingerhut ist besondere Umsicht geboten.

Haftungsfragen bei Vergiftungsfällen

Sollte es zu einem Vergiftungsfall durch Fingerhut aus dem eigenen Garten kommen, könnte der Gartenbesitzer unter Umständen haftbar gemacht werden. Das gilt besonders, wenn Kinder betroffen sind oder die Pflanze in Bereiche hineinwächst, die für Nachbarn oder Passanten zugänglich sind. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle ich, giftige Pflanzen im Garten kenntlich zu machen und außer Reichweite von Kindern und Tieren zu halten.

Empfehlungen für öffentliche Gärten und Parks

In öffentlichen Anlagen gelten verständlicherweise strengere Regeln. Hier sollten giftige Pflanzen wie Fingerhut nur in abgegrenzten Bereichen und mit deutlicher Kennzeichnung angepflanzt werden. Viele botanische Gärten haben spezielle Giftpflanzenabteilungen, in denen Besucher sich über die Gefahren informieren können - eine faszinierende Möglichkeit, mehr über diese Pflanzen zu lernen.

Alternativen zum Fingerhut für sicherheitsbewusste Gärtner

Wer die Risiken des Fingerhuts scheut, muss keineswegs auf schöne Blüten im Garten verzichten. Es gibt zahlreiche ungiftige Alternativen, die ähnlich attraktiv sind und die ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann.

Ungiftige Pflanzen mit ähnlicher Ästhetik

- Glockenblume (Campanula): Verschiedene Arten bieten wunderschöne glockenförmige Blüten in Blau, Weiß oder Rosa.

- Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia): Diese ähnelt mit ihren aufrechten Blütenständen dem Fingerhut und ist in meinem Garten ein echter Blickfang.

- Lupine (Lupinus): Hat ebenfalls kerzenförmige Blütenstände in vielen Farben und ist bei Insekten besonders beliebt.

- Rittersporn (Delphinium): Bildet hohe Blütenstände in bezaubernden Blau- und Violetttönen.

- Eisenhut (Aconitum): Achtung, ebenfalls giftig! Aber eine Option für erfahrene Gärtner, die nicht auf die charakteristische Form verzichten möchten.

Gestaltungsideen für sichere Gärten

Um einen attraktiven und zugleich sicheren Garten zu gestalten, können Sie verschiedene Pflanzenarten kombinieren. Hier einige Ideen, die sich in meinem Garten bewährt haben:

- Schaffen Sie Höhenunterschiede durch die Kombination von hohen Stauden wie Rittersporn mit niedrigeren Glockenblumen.

- Setzen Sie auf Farbkontraste, indem Sie blaublühende Pflanzen mit gelben Taglilien oder orangefarbenen Lilien kombinieren.

- Integrieren Sie Strukturpflanzen wie Gräser oder Farne, um Textur und Bewegung in Ihr Beet zu bringen.

- Denken Sie an bienenfreundliche Pflanzen wie Katzenminze oder Salbei, um Ihren Garten lebendig zu gestalten.

Verantwortungsvolle Gartengestaltung mit Fingerhut

Trotz der Giftigkeit des Fingerhuts muss man nicht gänzlich auf diese faszinierende Pflanze verzichten. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen kann der Fingerhut durchaus ein Schmuckstück im Garten sein.

Sicherheitsaspekte im Überblick

- Wählen Sie einen Standort, der für Kinder und Haustiere schwer zugänglich ist.

- Kennzeichnen Sie giftige Pflanzen deutlich, z.B. mit Schildern oder farbigen Markierungen.

- Informieren Sie Familie, Nachbarn und Besucher über die Giftigkeit der Pflanze.

- Tragen Sie bei der Gartenarbeit immer Handschuhe und waschen Sie sich gründlich die Hände.

- Entsorgen Sie Pflanzenreste sorgfältig, sodass keine Teile in Kompost oder auf den Boden gelangen.

Balancierter Umgang mit Schönheit und Gefahr

Der Fingerhut ist zweifellos eine beeindruckende Pflanze, die jeden Garten bereichern kann. Seine majestätischen Blütenstände sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch wichtige Nahrungsquellen für Insekten. Gleichzeitig dürfen wir die Gefahren nicht unterschätzen. Ein verantwortungsvoller Umgang bedeutet, die Schönheit der Natur zu genießen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

In meinem eigenen Garten habe ich eine kleine, abgegrenzte Ecke für Fingerhut reserviert. Dort kann ich die Pflanze bewundern, ohne mir Sorgen um Kinder oder Haustiere machen zu müssen. Diese Lösung erlaubt es mir, die faszinierende Welt der Pflanzen in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben und gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen.

Fingerhut im Garten - Verantwortung tragen, Schönheit genießen

Ob Sie sich nun für oder gegen den Anbau von Fingerhut entscheiden - wichtig ist, dass Sie sich der Vor- und Nachteile bewusst sind. Ein gut geplanter Garten kann sowohl sicher als auch wunderschön sein. Informieren Sie sich gründlich, treffen Sie durchdachte Entscheidungen und genießen Sie dann die Pracht Ihres persönlichen Gartenparadieses. Mit dem richtigen Wissen und etwas Achtsamkeit können Sie einen Garten schaffen, der nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch Ihre Verantwortung als Gärtner widerspiegelt.