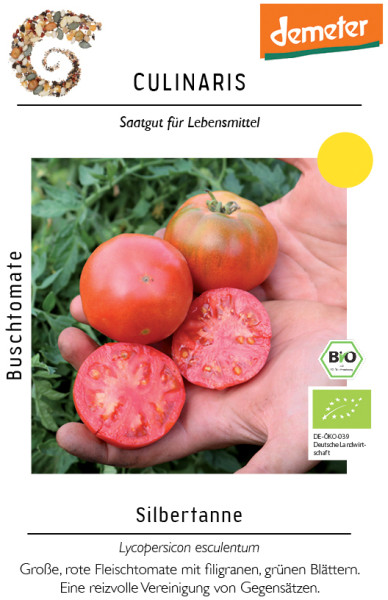

Buschtomaten im Garten: Gesundheit und Ernte sichern

Buschtomaten sind eine beliebte Wahl für Hobbygärtner. Doch wie bei allen Pflanzen können auch sie von Krankheiten und Schädlingen befallen werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Probleme frühzeitig erkennen und effektiv bekämpfen können.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Regelmäßige Kontrolle der Pflanzen ist entscheidend

- Pilzkrankheiten sind häufigste Bedrohung für Buschtomaten

- Vorbeugende Maßnahmen können Befall oft verhindern

- Bei Befall schnell und gezielt handeln

Die Bedeutung von Buschtomaten im Garten

Buschtomaten sind für viele Gärtner ein Muss. Sie brauchen wenig Platz, sind pflegeleicht und liefern reichlich Ernte. Ob im Beet, Kübel oder auf dem Balkon - diese kompakten Pflanzen passen überall hin. Ihre Früchte schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch noch gesund. Kein Wunder also, dass sie so beliebt sind!

Häufige Krankheiten und Schädlinge bei Buschtomaten

Leider sind unsere geliebten Buschtomaten nicht unverwundbar. Verschiedene Krankheiten und Schädlinge können ihnen zusetzen. Zu den häufigsten Problemen gehören Pilzkrankheiten wie Braunfäule oder Mehltau. Aber auch Blattläuse und andere Insekten können Schaden anrichten. Um gesunde Pflanzen und eine reiche Ernte zu haben, müssen wir diese Gefahren kennen und im Auge behalten.

Warum frühe Erkennung und Behandlung so wichtig sind

Zeit ist bei Pflanzenkrankheiten oft der entscheidende Faktor. Je früher wir ein Problem erkennen, desto besser können wir reagieren. Manchmal reichen schon einfache Maßnahmen, um einen Befall zu stoppen - wenn wir rechtzeitig handeln. Warten wir zu lange, kann sich eine Krankheit ausbreiten und im schlimmsten Fall die ganze Ernte zunichte machen. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig einen prüfenden Blick auf unsere Tomaten zu werfen.

Pilzkrankheiten - der Hauptfeind der Buschtomaten

Braunfäule (Phytophthora infestans)

Die Braunfäule ist eine gefürchtete Krankheit bei Tomatengärtnern. Sie zeigt sich zunächst als braune Flecken auf Blättern und Früchten. Bei feuchtem Wetter breitet sie sich schnell aus. Um sie zu erkennen, sollten Sie besonders die unteren Blätter im Auge behalten - dort beginnt der Befall oft.

Symptome:

- Braune Flecken auf Blättern und Stängeln

- Faulige Stellen an Früchten

- Weißlicher Pilzrasen auf der Blattunterseite bei hoher Luftfeuchtigkeit

Ausbreitungsbedingungen:

- Hohe Luftfeuchtigkeit

- Temperaturen zwischen 10 und 25 °C

- Längere Blattnässeperioden

Präventionsmaßnahmen:

- Luftige Standorte wählen

- Pflanzen nicht von oben gießen

- Resistente Sorten anbauen

- Fruchtfolge einhalten

Bekämpfungsmöglichkeiten:

- Befallene Pflanzenteile sofort entfernen und vernichten

- Bei starkem Befall ganze Pflanze entfernen

- In hartnäckigen Fällen zugelassene Fungizide einsetzen

Kraut- und Fruchtfäule (Alternaria solani)

Diese Pilzkrankheit tritt oft später in der Saison auf. Sie beginnt meist an den älteren Blättern und kann sich dann auf die Früchte ausbreiten. Im Gegensatz zur Braunfäule bilden sich hier konzentrische Ringe auf den befallenen Stellen.

Erkennungsmerkmale:

- Braune bis schwarze Flecken mit konzentrischen Ringen

- Befallene Blätter vergilben und fallen ab

- Dunkle, eingesunkene Stellen an Früchten

Begünstigende Faktoren:

- Warmes, feuchtes Wetter

- Geschwächte oder gestresste Pflanzen

- Verletzungen an Blättern oder Früchten

Vorbeugende Maßnahmen:

- Auf gute Durchlüftung achten

- Pflanzen kräftigen durch ausgewogene Düngung

- Mulchen, um Wasserspritzer zu vermeiden

Behandlungsoptionen:

- Befallene Pflanzenteile entfernen

- Bei starkem Befall Fungizide auf Kupferbasis einsetzen

- Stärkungsmittel wie Schachtelhalmbrühe anwenden

Mehltau (Echter und Falscher Mehltau)

Mehltau kann in zwei Formen auftreten: als Echter und als Falscher Mehltau. Beide sehen ähnlich aus, haben aber unterschiedliche Ursachen und Behandlungsmethoden.

Unterscheidung und Symptome:

- Echter Mehltau: weißer, mehliger Belag auf der Blattoberseite

- Falscher Mehltau: gelbliche Flecken oben, grau-violetter Flaum unten

Umweltbedingungen für die Entstehung:

- Echter Mehltau: warmes, trockenes Wetter

- Falscher Mehltau: kühle, feuchte Bedingungen

Vorbeugung:

- Ausreichend Abstand zwischen Pflanzen

- Regelmäßiges Entfernen von Unkraut

- Vermeidung von Staunässe

Bekämpfungsstrategien:

- Befallene Blätter entfernen

- Spritzen mit verdünnter Magermilch oder Backpulverlösung

- Bei starkem Befall biologische Fungizide einsetzen

Beobachten Sie Ihre Buschtomaten regelmäßig und reagieren Sie bei den ersten Anzeichen von Krankheiten. So können Sie sich auch in diesem Jahr wieder über eine reiche Tomatenernte freuen!

Bakterielle Erkrankungen bei Buschtomaten

Neben Pilzkrankheiten können auch Bakterien unseren Buschtomaten zusetzen. Zwei problematische Erkrankungen sind die bakterielle Welke und die Bakterienfleckenkrankheit. Beide können erhebliche Schäden verursachen, wenn man nicht aufpasst.

Bakterielle Welke - ein heimtückischer Schädling

Die bakterielle Welke, verursacht durch Ralstonia solanacearum, ist eine Herausforderung für Hobbygärtner. Erste Anzeichen sind oft unscheinbar: einzelne Blätter werden schlaff, besonders bei warmem Wetter. Die Welke breitet sich schnell auf die ganze Pflanze aus. Im fortgeschrittenen Stadium verfärben sich die Leitbahnen braun - ein deutliches Zeichen für den Verfall unserer Tomaten.

Problematisch ist: Die Bakterien verbreiten sich über Boden, Wasser und sogar Gartengeräte. Einmal im Garten, bleiben sie jahrelang aktiv. Daher ist Vorbeugung entscheidend:

- Verwenden Sie nur gesundes Pflanzgut und krankheitsresistente Sorten.

- Achten Sie auf gute Drainage im Boden.

- Rotieren Sie Ihre Anbauflächen - Tomaten nicht jedes Jahr an derselben Stelle.

- Desinfizieren Sie Ihre Gartengeräte regelmäßig.

Bei Entdeckung welker Pflanzen ist schnelles Handeln geboten! Entfernen Sie befallene Pflanzen komplett und entsorgen Sie sie im Hausmüll - nicht auf den Kompost! Eine chemische Bekämpfung ist leider nicht möglich, aber mit konsequenter Hygiene und den genannten Vorsorgemaßnahmen können Sie die Bakterien eindämmen.

Bakterienfleckenkrankheit - ein weiteres Problem

Die Bakterienfleckenkrankheit, verursacht durch Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, beeinträchtigt ebenfalls unsere Buschtomaten. Sie zeigt sich durch kleine, dunkle, wässrige Flecken auf Blättern und Früchten. Diese Flecken werden mit der Zeit größer und bekommen einen gelben Rand - ein unerwünschter Anblick!

Die Bakterien verbreiten sich besonders bei feucht-warmem Wetter. Wind und Regen unterstützen ihre Ausbreitung von Pflanze zu Pflanze. Auch hier ist Vorbeugung wichtig:

- Verwenden Sie krankheitsresistentes Saatgut.

- Gießen Sie möglichst von unten, um die Blätter trocken zu halten.

- Sorgen Sie für gute Luftzirkulation zwischen den Pflanzen.

- Entfernen Sie befallene Pflanzenteile sofort.

Bei Entdeckung von Flecken können kupferhaltige Pflanzenschutzmittel helfen. Aber Vorsicht: Zu viel Kupfer schadet dem Boden. Alternativ haben sich auch Pflanzenstärkungsmittel auf Basis von Bakterien oder Algenextrakten bewährt.

Viruserkrankungen - schwer zu bekämpfende Gegner

Viren können unseren Buschtomaten erheblich schaden. Sie sind winzig klein, aber ihre Auswirkungen können beträchtlich sein. Zwei häufige Viruserkrankungen sind das Tomatenmosaik-Virus und das Gurkenmosaik-Virus.

Tomatenmosaik-Virus (ToMV) - ein hartnäckiger Schädling

Das Tomatenmosaik-Virus (ToMV) ist problematisch. Es zeigt sich durch helle und dunkle Flecken auf den Blättern, die an ein Mosaik erinnern. Die Blätter können sich auch verformen und die Früchte bleiben klein und fleckig. Ein unerwünschter Anblick!

Dieses Virus ist extrem ansteckend und verbreitet sich schon durch bloße Berührung. Sogar an Werkzeugen und Kleidung kann es haften bleiben. Um eine Infektion zu vermeiden, sollten Sie:

- Resistente Tomatensorten anbauen.

- Ihre Hände und Werkzeuge regelmäßig desinfizieren.

- Kranke Pflanzen sofort entfernen und im Hausmüll entsorgen.

- Keine Tomaten rauchen! (Ja, Sie haben richtig gelesen - Tabak kann das Virus übertragen)

Leider gibt es keine Heilung für infizierte Pflanzen. Bei Anzeichen des Virus bleibt nur die Entsorgung. Nicht entmutigen lassen: Im nächsten Jahr wird's besser!

Gurkenmosaik-Virus (CMV) - ein vielseitiger Schädling

Das Gurkenmosaik-Virus (CMV) befällt nicht nur Gurken und Tomaten, sondern über 1000 verschiedene Pflanzenarten! Bei Buschtomaten zeigt es sich durch verformte, gekräuselte Blätter und eine Wuchshemmung der ganzen Pflanze. Die Früchte bleiben oft klein und missgebildet.

Dieses Virus wird hauptsächlich durch Blattläuse übertragen. Die Insekten saugen an einer infizierten Pflanze und tragen das Virus zur nächsten. Zur Vorbeugung können Sie:

- Blattläuse konsequent bekämpfen, z.B. mit Nützlingen wie Marienkäfern.

- Unkraut in Tomatennähe entfernen - es könnte Virusreservoir sein.

- Reflektierende Mulchfolien auslegen, um Blattläuse zu verwirren.

- Befallene Pflanzen sofort entfernen und vernichten.

Auch hier gilt: Ist eine Pflanze erst mal infiziert, gibt's keine Rettung mehr. Aber keine Sorge, mit den richtigen Vorsorgemaßnahmen können Sie Ihre Buschtomaten gut schützen.

Fazit: Bakterien und Viren sind ernst zu nehmende Gegner unserer Buschtomaten. Mit Aufmerksamkeit, den richtigen Vorsorgemaßnahmen und schnellem Handeln im Ernstfall können Sie Ihren Pflanzen helfen, gesund zu bleiben. Und sollte doch mal etwas schiefgehen - nicht aufgeben! Jede Gärtnersaison bietet neue Erfahrungen und Lernmöglichkeiten.

Häufige Schädlinge bei Buschtomaten: Kleine Plagegeister mit großer Wirkung

Wer Buschtomaten anbaut, kennt das Problem: Plötzlich sehen die Pflanzen kränklich aus, und man fragt sich, was da los ist. Oft sind es winzige Übeltäter, die unseren Tomaten zu schaffen machen. Schauen wir uns die häufigsten Schädlinge mal genauer an.

Saugende Insekten: Kleine Vampire im Tomatenbeet

Blattläuse: Die grünen Plagegeister

Blattläuse sind wohl die bekanntesten Schädlinge im Garten. Sie sind meist grün, können aber auch schwarz, rot oder gelb sein. Man erkennt sie an den gekräuselten Blättern und klebrigen Ausscheidungen auf den Pflanzen.

Diese kleinen Biester vermehren sich rasant. Im Sommer bringen sie lebende Junge zur Welt, die schon nach einer Woche selbst Nachwuchs produzieren. Kein Wunder, dass unsere Tomaten da schnell überfordert sind!

Zum Glück haben Blattläuse auch natürliche Feinde. Marienkäfer und ihre Larven, Florfliegen und Schwebfliegen machen gerne Jagd auf sie. Wer seinen Garten insektenfreundlich gestaltet, lockt diese Nützlinge an.

Zur Bekämpfung gibt's verschiedene Möglichkeiten:

- Abspritzen mit einem kräftigen Wasserstrahl

- Auftragen von Schmierseifenlösung

- Einsatz von Neem-Öl oder Pyrethrum (aus der Chrysantheme gewonnen)

- In hartnäckigen Fällen auch chemische Mittel, aber bitte vorsichtig damit umgehen!

Weiße Fliegen: Unscheinbar, aber lästig

Weiße Fliegen sind trotz ihres Namens keine echten Fliegen, sondern gehören zu den Mottenschildläusen. Sie sind etwa 1,5 mm groß und sitzen meist auf der Blattunterseite. Beim Schütteln der Pflanze fliegen sie auf - daher ihr Name.

Diese Tierchen durchlaufen verschiedene Stadien: Ei, Larve, Puppe und Imago (erwachsenes Tier). Die Larven saugen an den Blättern und scheiden Honigtau aus, auf dem sich oft Rußtaupilze ansiedeln.

Um einem Befall vorzubeugen, sollte man:

- Regelmäßig die Blattunterseiten kontrollieren

- Gelbtafeln aufhängen, an denen die Fliegen kleben bleiben

- Auf gute Belüftung achten, besonders im Gewächshaus

Zur Bekämpfung eignen sich ähnliche Methoden wie bei Blattläusen. Zusätzlich kann man Schlupfwespen einsetzen, die die Eier der Weißen Fliege parasitieren.

Spinnmilben: Winzige Spinner mit großem Appetit

Spinnmilben sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Ihre Anwesenheit verrät sich durch feine Gespinste auf der Blattunterseite und gelbe bis bräunliche Sprenkel auf den Blättern.

Diese Plagegeister lieben es warm und trocken. Bei hoher Luftfeuchtigkeit haben sie es schwerer. Daher ist regelmäßiges Besprühen der Pflanzen mit Wasser eine gute vorbeugende Maßnahme.

Um einem Befall vorzubeugen, kann man:

- Für ausreichende Luftfeuchtigkeit sorgen

- Die Pflanzen nicht zu trocken halten

- Nützlinge wie Raubmilben ansiedeln

Bei starkem Befall hilft oft nur noch das Entfernen stark befallener Pflanzenteile oder gar ganzer Pflanzen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Weitere Quälgeister im Tomatenbeet

Tomatenminiermotte: Der versteckte Feind

Die Larven dieser Motte fressen Gänge in Blätter und Stängel. Man erkennt den Befall an hellen, geschlängelten Linien auf den Blättern. Befallene Pflanzenteile sollten schnell entfernt werden.

Schnecken: Die schleimige Gefahr

Obwohl Tomaten nicht ihre Lieblingsspeise sind, können Schnecken vor allem junge Pflanzen schädigen. Schneckenkorn, Bierfallen oder Kupferband sind bekannte Abwehrmethoden.

Wurzelgallennematoden: Unsichtbare Untergrundarbeiter

Diese mikroskopisch kleinen Fadenwürmer befallen die Wurzeln und bilden knotenartige Verdickungen. Befallene Pflanzen kümmern und welken. Eine Fruchtfolge mit Tagetes kann helfen, den Boden zu sanieren.

Vorbeugen ist besser als heilen: Präventive Maßnahmen im Tomatenbeet

Um Schädlingen von vornherein wenig Chancen zu geben, gibt es einige bewährte Methoden:

Standortwahl und Bodenvorbereitung: Grundlage für gesunde Pflanzen

Tomaten mögen's sonnig und windgeschützt. Der Boden sollte locker und nährstoffreich sein. Eine gute Drainage verhindert Staunässe und damit viele Probleme.

Resistente Sorten: Robuste Tomaten für den Garten

Es gibt mittlerweile viele Tomatensorten, die gegen bestimmte Krankheiten und Schädlinge resistent sind. Beim Kauf von Jungpflanzen oder Saatgut lohnt es sich, darauf zu achten.

Richtige Bewässerung und Düngung: Optimale Versorgung

Tomaten brauchen gleichmäßige Feuchtigkeit, mögen aber keine nassen Füße. Am besten gießt man morgens direkt an der Wurzel. Eine ausgewogene Düngung stärkt die Pflanzen und macht sie widerstandsfähiger.

Fruchtfolge und Mischkultur: Geschickte Kombinationen

Wer jedes Jahr die Standorte wechselt, bricht Krankheitszyklen. Und bestimmte Nachbarpflanzen wie Tagetes oder Basilikum können Schädlinge abwehren.

Hygiene im Garten: Sauberkeit schützt

Kranke Pflanzenteile sollten sofort entfernt und nicht auf dem Kompost landen. Werkzeuge nach Gebrauch reinigen, um keine Krankheiten zu verschleppen.

Mulchen und Bodenabdeckung: Natürlicher Schutz für die Wurzeln

Eine Mulchschicht aus Stroh oder Gras hält den Boden feucht, unterdrückt Unkraut und erschwert vielen Schädlingen den Zugang zur Pflanze.

Mit diesen Maßnahmen und einem wachsamen Auge können wir unseren Buschtomaten ein gutes Zuhause bieten und hoffentlich eine reiche Ernte einfahren. Und wenn doch mal ein Schädling auftaucht - jetzt wissen wir ja, wie wir damit umgehen können!

Biologische Bekämpfungsmethoden für gesunde Buschtomaten

Für den natürlichen Schutz von Buschtomaten vor Krankheiten und Schädlingen stehen verschiedene biologische Methoden zur Verfügung. Diese sind umweltfreundlich, oft kostengünstig und einfach anzuwenden.

Nützlinge als fleißige Helfer im Garten

Nützlinge sind effektiv gegen Schädlinge. Marienkäfer und ihre Larven fressen Blattläuse – eine Larve kann bis zu 600 Blattläuse während ihrer Entwicklung vertilgen. Florfliegen und Schwebfliegen bekämpfen ebenfalls Blattläuse.

Schlupfwespen helfen gegen Weiße Fliegen, indem sie ihre Eier in deren Larven legen. Hobbygärtner können Nützlinge über spezielle Anbieter beziehen und gezielt einsetzen.

Pflanzenstärkungsmittel für widerstandsfähige Tomaten

Pflanzenstärkungsmittel erhöhen die Widerstandskraft der Tomatenpflanzen. Algenkalk verbessert den Boden und versorgt die Pflanzen mit Mineralstoffen. Eine Anwendung alle zwei bis drei Wochen kann die Abwehrkräfte der Tomaten stärken.

Fermentierte Pflanzenextrakte aus Brennnesseln oder Schachtelhalm fördern das Pflanzenwachstum und unterstützen die natürlichen Abwehrmechanismen.

Natürliche Pflanzenschutzmittel aus dem Garten

Viele wirksame Pflanzenschutzmittel lassen sich selbst herstellen:

Neem-Präparate gegen Schädlinge

Neem-Öl wirkt gegen Blattläuse, Weiße Fliegen und Spinnmilben. Für eine Spritzbrühe mischt man 20 ml Neem-Öl mit einem Liter Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Die Anwendung erfolgt abends, um Bienen zu schonen.

Knoblauch- und Brennnesselauszüge als Allrounder

Ein starker Knoblauchsud wirkt gegen Pilzkrankheiten und vertreibt Schädlinge. 100 g zerquetschte Knoblauchzehen werden in einem Liter Wasser für 24 Stunden angesetzt, dann 1:5 mit Wasser verdünnt und aufgesprüht.

Brennnesseljauche stärkt die Pflanzen und hält Blattläuse fern. Frische Brennnesseln werden mit Wasser übergossen, zwei Wochen stehen gelassen und vor der Anwendung 1:10 verdünnt.

Schachtelhalmbrühe gegen Pilzerkrankungen

Schachtelhalm enthält Kieselsäure, die Pflanzenzellwände stärkt. 100 g getrockneter Schachtelhalm wird mit kochendem Wasser übergossen, 15 Minuten gezogen, abgekühlt, abgeseiht und 1:5 verdünnt aufgesprüht.

Chemische Bekämpfungsmethoden - Vor- und Nachteile

In manchen Fällen kann der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel notwendig sein. Diese wirken schneller und zuverlässiger, haben aber auch Nachteile.

Vorteile chemischer Pflanzenschutzmittel

- Schnelle Wirkung bei akutem Befall

- Hohe Wirksamkeit gegen viele Schädlinge und Krankheiten

- Einfache Anwendung

Nachteile chemischer Pflanzenschutzmittel

- Mögliche Schädigung von Nützlingen

- Gefahr von Resistenzbildungen bei häufiger Anwendung

- Potenzielle Belastung für Umwelt und Anwender

- Wartezeiten zwischen Anwendung und Ernte müssen eingehalten werden

Hobbygärtner sollten im Fachhandel nach speziellen Produkten für den Haus- und Kleingarten fragen, die für Tomaten zugelassen sind.

Sichere Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel

Bei der Verwendung chemischer Mittel sind einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

- Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und befolgen

- Schutzkleidung tragen (Handschuhe, langärmelige Kleidung)

- Nur bei trockenem, windstillem Wetter anwenden

- Nicht in der prallen Sonne spritzen

- Wartezeiten vor der Ernte einhalten

- Reste fachgerecht entsorgen, nicht in den Hausmüll geben

Integrierter Pflanzenschutz - Ein ganzheitlicher Ansatz

Der integrierte Pflanzenschutz kombiniert verschiedene Methoden, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu minimieren.

Kombination verschiedener Methoden

Ein Beispiel für integrierten Pflanzenschutz bei Buschtomaten:

- Vorbeugend: Wahl resistenter Sorten, optimale Standortwahl und Pflege

- Regelmäßige Anwendung von Pflanzenstärkungsmitteln

- Bei ersten Anzeichen von Schädlingen: Einsatz von Nützlingen

- Bei stärkerem Befall: Anwendung biologischer Pflanzenschutzmittel

- Als letzte Option: Gezielter Einsatz chemischer Mittel

Monitoring und Schadschwellen

Regelmäßige Kontrolle der Pflanzen ist wichtig. Schadschwellen geben an, ab welchem Befall eine Bekämpfung sinnvoll ist. Für Hobbygärtner sind diese Werte Richtwerte, z.B. 10-20 Blattläuse pro Blatt.

Anpassung der Strategie an die Befallssituation

Die Strategie muss je nach Befallsdruck und Entwicklungsstadium der Tomaten angepasst werden. In frühen Wachstumsphasen kann frühzeitiges Eingreifen sinnvoll sein. Kurz vor der Ernte sollten eher mechanische Methoden wie Absammeln von Schädlingen bevorzugt werden.

Gesunde Buschtomaten - Ein Blick in die Zukunft

Der Pflanzenschutz bei Buschtomaten entwickelt sich stetig weiter. Neue resistente Sorten, natürliche Wirkstoffe und technische Fortschritte wie Sensoren und Apps könnten künftig die Krankheitserkennung verbessern.

Der aufmerksame Blick des Gärtners bleibt unersetzlich. Regelmäßige Beobachtung, rechtzeitiges Handeln und eine Kombination aus vorbeugenden Maßnahmen und schonenden Bekämpfungsmethoden führen zu gesunden und schmackhaften Buschtomaten.