Lupinen: Vielseitige Gründünger mit besonderen Ansprüchen

Lupinen sind nicht nur eine Augenweide, sondern auch echte Alleskönner im Garten und in der Landwirtschaft.

Lupinen-Wissen kompakt

- Lupinen fixieren Stickstoff und lockern den Boden auf

- Sie gedeihen am besten in leicht sauren, durchlässigen Böden

- Es gibt verschiedene Arten für unterschiedliche Zwecke

- Richtige Fruchtfolge ist entscheidend für gesunde Pflanzen

Bedeutung von Lupinen als Gründünger und Kulturpflanze

In den letzten Jahren erfahren Lupinen zunehmend Aufmerksamkeit - und das nicht ohne Grund. Als Leguminosen sind sie wahre Stickstoff-Fabriken: In Symbiose mit Knöllchenbakterien binden sie Luftstickstoff und reichern so den Boden auf natürliche Weise mit diesem essenziellen Nährstoff an. Das macht sie zu äußerst wertvollen Gründüngerpflanzen.

Doch damit nicht genug - Lupinen haben noch mehr zu bieten: Ihre tief reichenden Pfahlwurzeln lockern verdichtete Böden auf und verbessern die Bodenstruktur. Gleichzeitig mobilisieren sie schwer lösliche Phosphate und machen sie für Folgekulturen verfügbar. So tragen Lupinen nicht nur zur Stickstoffversorgung bei, sondern sorgen auch für eine umfassende Bodenverbesserung.

Als Kulturpflanze gewinnen Lupinen ebenfalls an Bedeutung. Ihre proteinreichen Samen sind eine wertvolle pflanzliche Eiweißquelle - sowohl für uns Menschen als auch als Futtermittel. Besonders Süßlupinen, die einen geringen Gehalt an Bitterstoffen aufweisen, sind hierfür beliebt.

Überblick über Lupinenarten und -sorten

Es gibt verschiedene Lupinenarten, die sich in ihren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten unterscheiden:

Weiße Lupine (Lupinus albus)

Die Weiße Lupine ist etwas anspruchsvoller, was Boden und Klima angeht. Sie eignet sich besonders gut als Gründünger und zur Kornnutzung. Ihre Samen haben einen hohen Proteingehalt - ein echtes Kraftpaket also!

Blaue Lupine (Lupinus angustifolius)

Die Blaue Lupine ist da schon genügsamer und wächst auch auf leichten, sauren Böden. Sie wird häufig als Gründünger und Futterpflanze eingesetzt.

Gelbe Lupine (Lupinus luteus)

Die Gelbe Lupine ist ein echter Überlebenskünstler: Sie verträgt besonders saure Böden und ist trockenheitsresistent. Damit eignet sie sich hervorragend als Gründünger auf sandigen Standorten.

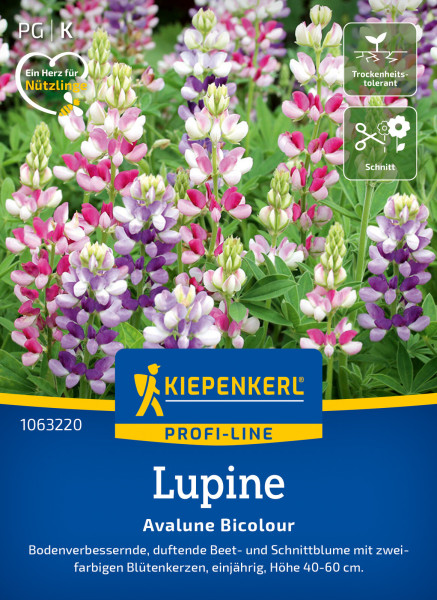

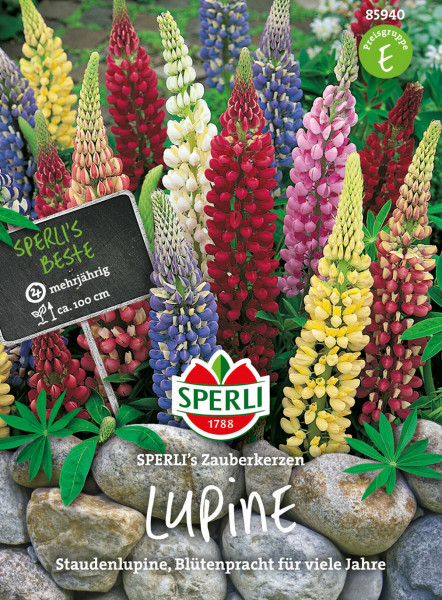

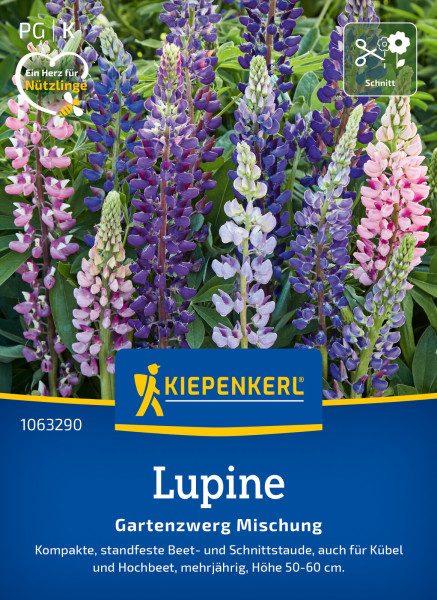

Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus)

Diese mehrjährige Art wird hauptsächlich als Zierpflanze genutzt. Sie kann zwar auch als Gründünger dienen, sollte aber wegen ihrer Ausbreitungsfreudigkeit mit Vorsicht eingesetzt werden - sonst erobert sie schnell den ganzen Garten!

Bei den Sorten unterscheidet man zwischen Bitter- und Süßlupinen. Süßlupinen haben einen geringeren Gehalt an Alkaloiden und sind daher besser für die Nutzung als Nahrungs- oder Futtermittel geeignet. Wer also keine bitteren Überraschungen erleben möchte, greift besser zu den Süßlupinen.

Vorteile des Lupinenanbaus

Der Anbau von Lupinen bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich:

- Bodenverbesserung: Durch Stickstoffbindung und Auflockerung verbessern Lupinen die Bodenqualität nachhaltig. Sie sind sozusagen die Fitnesstrainer für unseren Boden!

- Fruchtfolgeauflockerung: Als Leguminose sind Lupinen eine wertvolle Ergänzung in getreidebetonten Fruchtfolgen. Sie bringen Abwechslung in den "Speiseplan" des Bodens.

- Biodiversität: Lupinen fördern die Artenvielfalt und bieten Insekten Nahrung. Ein wahres Schlaraffenland für unsere summenden Freunde!

- Ressourcenschonung: Der Anbau von Lupinen benötigt wenig Dünger und Pflanzenschutzmittel. Sie sind quasi die Selbstversorger unter den Pflanzen.

- Eiweißquelle: Lupinensamen sind eine hochwertige, heimische Proteinquelle. Wer braucht da noch importiertes Soja?

Standortanforderungen

Bodentyp und pH-Wert

Lupinen sind zwar anpassungsfähig, haben aber durchaus ihre Vorlieben, was den Boden angeht:

- Sie mögen es am liebsten leicht bis mittelschwer und durchlässig.

- Der optimale pH-Wert liegt je nach Art zwischen 5,5 und 6,5. Zu sauer sollte es also nicht sein!

- Staunässe und verdichtete Böden sind ein absolutes No-Go für Lupinen.

Die Blaue Lupine ist dabei am genügsamsten und gedeiht auch auf leichten Sandböden. Die Weiße Lupine hingegen ist da etwas wählerischer und bevorzugt nährstoffreichere, tiefgründige Böden.

Klimatische Bedingungen

Lupinen sind grundsätzlich recht anpassungsfähig, haben aber gewisse klimatische Vorlieben:

- Sie mögen es am liebsten gemäßigt mit ausreichend Niederschlägen.

- Extreme Hitze und Trockenheit sind nicht ihr Ding.

- Wie frostempfindlich sie sind, hängt von der Art und Sorte ab.

Die Gelbe Lupine ist übrigens ein echter Trockenheitsspezialist und eignet sich daher auch für Standorte, an denen es mal etwas knapper mit dem Wasser wird.

Fruchtfolge und Vorfrüchte

Die richtige Einbindung in die Fruchtfolge ist der Schlüssel zum Erfolg beim Lupinenanbau:

- Lupinen sollten nicht nach sich selbst oder anderen Leguminosen angebaut werden. Sie mögen es abwechslungsreich!

- Eine Anbaupause von mindestens 4-5 Jahren ist empfehlenswert. Gönnen Sie ihnen und dem Boden diese Auszeit.

- Gute Vorfrüchte sind Getreide oder Hackfrüchte. Die bereiten den Boden optimal vor.

Als Vorfrucht sind Lupinen übrigens besonders wertvoll für anspruchsvolle Kulturen wie Weizen oder Raps. Sie hinterlassen einen stickstoffreichen, gut strukturierten Boden - sozusagen ein Fünf-Sterne-Hotel für die Nachfolgepflanzen!

Der Anbau von Lupinen erfordert zwar einiges an Wissen und Sorgfalt, belohnt den Gärtner oder Landwirt aber mit vielfältigem Nutzen - sei es als Gründünger, Futterpflanze oder zur Bodenverbesserung. Mit der richtigen Standortwahl und Pflege können Lupinen einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigen Anbausystemen leisten. Also, wer seinem Boden etwas Gutes tun möchte, sollte Lupinen definitiv eine Chance geben!

Probleme beim Lupinenanbau: Herausforderungen für Gärtner und Landwirte

Lupinen sind zwar vielseitige Pflanzen, aber sie haben auch ihre Tücken. Wer sich für den Anbau entscheidet, sollte sich auf einige Herausforderungen gefasst machen. Krankheiten, Schädlinge und Nährstoffmängel können den Ertrag deutlich schmälern. Schauen wir uns die häufigsten Stolpersteine genauer an.

Krankheiten: Wenn Pilze die Oberhand gewinnen

Leider sind Lupinen nicht immun gegen Krankheiten. Besonders Pilzinfektionen können den Pflanzen ordentlich zusetzen. Hier die Top 3 der Lupinen-Plagegeister:

Anthraknose - der Albtraum jedes Lupinenanbauers

Die Anthraknose ist der Schrecken schlechthin im Lupinenanbau. Verursacht wird sie durch den Pilz Colletotrichum lupini. Wenn er zuschlägt, sieht es düster aus für die Ernte. Typische Anzeichen sind:

- Dunkle Flecken auf Stängeln, Blättern und Hülsen - sieht aus, als hätte jemand die Pflanze mit schwarzer Farbe bekleckert

- Verkrümmte und abgestorbene Triebspitzen - als hätte die Pflanze einen schlechten Tag

- Blüten und junge Hülsen, die vorzeitig das Handtuch werfen und abfallen

Das Gemeine an der Anthraknose: Sie liebt feucht-warmes Wetter und verbreitet sich schneller als ein Lauffeuer. Die Bekämpfung ist eine echte Herausforderung, da der Erreger sowohl über Samen als auch über den Boden übertragen wird. Ein wahrer Teufelskreis!

Fusarium-Welke - der heimtückische Bodenbewohner

Die Fusarium-Welke wird von Pilzen der Gattung Fusarium verursacht, die im Boden lauern. Wenn sie zuschlagen, zeigen sich folgende Symptome:

- Welke und gelbe Blätter, die von unten nach oben wandern - wie ein Alterungsprozess im Zeitraffer

- Verfärbte Leitbündel in unappetitlichen Braun- und Rottönen

- Im schlimmsten Fall: Absterben ganzer Pflanzen

Diese Krankheit tritt oft in Nestern auf, besonders wenn der Boden zu nass ist oder verdichtet wurde. Es ist, als würden die Pflanzen in Pfützen ertrinken.

Grauschimmel - der opportunistische Schwächling

Der Grauschimmel (Botrytis cinerea) ist ein weit verbreiteter Opportunist, der besonders bei feuchtem und kühlem Wetter zuschlägt. Befallene Pflanzenteile sehen aus, als hätten sie einen grauen Pelzmantel übergezogen. Weitere Symptome sind:

- Fäulnis an Stängeln, Blättern und Hülsen - wie ein schleichender Verfall

- Blüten und junge Hülsen, die vorzeitig aufgeben

In dichten Beständen fühlt sich der Grauschimmel besonders wohl. Dort ist es schön feucht und die Pflanzen trocknen langsamer ab - ein Paradies für Pilze!

Schädlinge: Kleine Plagegeister mit großer Wirkung

Neben Krankheiten können auch verschiedene Insekten den Lupinenanbau zur Herausforderung machen. Hier die unbeliebtesten Gäste im Lupinenfeld:

Blattläuse - die Meister der Vermehrung

Diverse Blattlausarten haben Lupinen zum Fressen gern. Sie schaden den Pflanzen auf mehrere Arten:

- Sie saugen an Blättern, Trieben und Blüten - wie kleine Vampire

- Sie übertragen Viruskrankheiten - sozusagen als Uber für Pflanzenviren

- Sie scheiden Honigtau aus, der zu Rußtau führen kann - klingt süß, ist aber bitter für die Pflanze

Bei warmem, trockenem Wetter vermehren sich Blattläuse rasant. Es ist, als würden sie eine große Party auf Kosten der Lupinen feiern.

Lupinenfliege - der unterirdische Saboteur

Die Lupinenfliege (Delia florilega) ist ein Spezialist für Lupinen. Ihre Larven fressen in Stängeln und Wurzeln und richten dabei erheblichen Schaden an:

- Junge Pflanzen welken und sterben ab - als hätten sie einen Schwächeanfall

- Ältere Pflanzen vergilben und geben vorzeitig auf

- In Stängeln und Wurzeln entstehen Fraßgänge - wie ein unterirdisches Labyrinth

Der Befall tritt oft nesterweise auf und kann besonders in der Jugendphase der Lupinen zum Problem werden. Es ist, als würde jemand die Grundlagen der Pflanze untergraben.

Lupinenblattkäfer - der Blattrand-Künstler

Der Lupinenblattkäfer (Sitona gressorius) und seine Larven sind echte Feinschmecker:

- Die erwachsenen Käfer knabbern an den Blatträndern - wie ausgefranste Servietten sieht das aus

- Die Larven gehen unterirdisch ans Werk und fressen an Wurzeln und Knöllchen

Besonders der Fraß an den Wurzelknöllchen ist problematisch. Es ist, als würde man den Lupinen ihre Stickstoff-Fabriken wegnehmen.

Nährstoffmangel: Wenn der Speiseplan nicht stimmt

Obwohl Lupinen Stickstoff-Fixierer sind, können sie unter Nährstoffmangel leiden. Besonders häufig sind:

Eisenmangel - wenn die Blätter erblassen

Eisenmangel tritt oft auf kalkreichen Böden mit hohem pH-Wert auf. Die Symptome sind unübersehbar:

- Die jüngsten Blätter werden blass - als hätten sie einen Schreck bekommen

- Grüne Blattadern auf gelbem Grund - wie eine bizarre Landkarte

- Bei schwerem Mangel sterben Blattränder und -spitzen ab - ein trauriger Anblick

Eisenmangel kann das Wachstum stark beeinträchtigen. Es ist, als würde man den Lupinen die Energie rauben.

Phosphormangel - wenn die Wurzeln schwächeln

Phosphor ist der Energielieferant der Pflanzenwelt. Bei Mangel zeigen sich folgende Symptome:

- Blätter verfärben sich dunkelgrün bis violett - als hätten sie einen blauen Fleck

- Das Wachstum gerät ins Stocken - wie eine Zeitlupe im Garten

- Die Wurzelentwicklung lässt zu wünschen übrig - als fehlte den Pflanzen der Antrieb

Phosphormangel kann die Stickstoff-Fixierung beeinträchtigen und zu vermindertem Wachstum führen. Es ist, als würde man den Lupinen den Treibstoff entziehen.

Wie man sieht, ist der Lupinenanbau kein Spaziergang. Aber keine Sorge, mit dem richtigen Know-how und etwas Fingerspitzengefühl lassen sich viele dieser Probleme meistern. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, wie man diesen Herausforderungen begegnen und trotzdem erfolgreich Lupinen anbauen kann. Bleiben Sie dran!

Lösungsansätze und Präventionsmaßnahmen für häufige Probleme beim Lupinenanbau

Krankheitsbekämpfung bei Lupinen

Um den Lupinenanbau erfolgreich zu gestalten, ist die Entwicklung effektiver Strategien zur Krankheitsbekämpfung unerlässlich. Lassen Sie uns einige bewährte Methoden genauer betrachten:

Resistente Sorten wählen

Eine vielversprechende Methode zur Krankheitsbekämpfung ist die Auswahl resistenter Lupinensorten. Züchter haben beachtliche Fortschritte bei der Entwicklung von Sorten gemacht, die gegen häufige Krankheiten wie Anthraknose und Fusarium-Welke widerstandsfähiger sind. Bei der Sortenwahl sollten Landwirte folgende Aspekte berücksichtigen:

- Lokale Anbaubedingungen und vorherrschende Krankheiten im Blick behalten

- Informationen von Saatgutherstellern und landwirtschaftlichen Beratungsstellen einholen

- Erfahrungsberichte anderer Landwirte in der Region nicht außer Acht lassen

Fungizideinsatz

In manchen Fällen scheint der Einsatz von Fungiziden unumgänglich, um Krankheiten in Schach zu halten. Dabei ist es entscheidend, verantwortungsvoll und gezielt vorzugehen:

- Ausschließlich zugelassene Mittel in der empfohlenen Dosierung verwenden

- Behandlungen auf das notwendige Maß beschränken

- Resistenzmanagement durch Wirkstoffwechsel im Auge behalten

- Umweltauswirkungen und Wartezeiten nicht vernachlässigen

Kulturhygiene

Vorbeugende Maßnahmen zur Kulturhygiene können die Ausbreitung von Krankheiten erheblich eindämmen:

- Erntereste gründlich einarbeiten oder vom Feld entfernen

- Werkzeuge und Maschinen regelmäßig reinigen und desinfizieren

- Befallene Pflanzen frühzeitig entfernen und fachgerecht entsorgen

- Fruchtfolge einhalten, um das Erregerpotenzial im Boden zu reduzieren

Schädlingsmanagement bei Lupinen

Neben Krankheiten können auch Schädlinge den Lupinenanbau empfindlich stören. Ein integrierter Pflanzenschutzansatz erscheint hier besonders sinnvoll.

Natürliche Feinde fördern

Die Förderung von Nützlingen kann helfen, Schädlingspopulationen auf natürliche Weise in Grenzen zu halten:

- Blühstreifen und Hecken als Lebensraum für Nützlinge anlegen

- Auf ein breites Spektrum an Blühpflanzen setzen, um verschiedene Nützlinge anzulocken

- Auf breit wirksame Insektizide verzichten, die auch Nützlinge schädigen könnten

- Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse aufstellen

Mechanische und biologische Bekämpfung

Umweltschonende Methoden zur direkten Schädlingsbekämpfung umfassen:

- Einsatz von Kulturschutznetzen gegen Lupinenfliegen und andere fliegende Schädlinge

- Absammeln von Schädlingen bei Befall einzelner Pflanzen

- Verwendung von Pheromonfallen zur Befallsüberwachung und Verwirrung von Schadinsekten

- Ausbringung von Nematoden oder Bacillus thuringiensis-Präparaten gegen bestimmte Schädlinge

Nährstoffmanagement für gesunde Lupinen

Eine ausgewogene Nährstoffversorgung scheint entscheidend für vitale und widerstandsfähige Lupinenpflanzen zu sein.

Bodenanalyse und gezielte Düngung

Um den Nährstoffbedarf optimal zu decken, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Regelmäßige Bodenanalysen durchführen, idealerweise vor jeder Aussaat

- pH-Wert im optimalen Bereich von 5,5 bis 6,5 einstellen

- Stickstoffdüngung zurückhaltend gestalten, da Lupinen Luftstickstoff fixieren können

- Auf ausreichende Versorgung mit Phosphor, Kalium und Schwefel achten

- Organische Dünger wie Kompost oder Gründüngung zur Bodenverbesserung nutzen

Mikronährstoffversorgung

Während Lupinen oft als anspruchslos gelten, können Mikronährstoffmängel durchaus zu Problemen führen:

- Auf Manganmangel achten, besonders auf kalkhaltigen Böden

- Bei Bedarf Blattdüngung mit Spurennährstoffen wie Bor, Zink oder Molybdän durchführen

- Eisenmangel durch Blattdüngung oder Chelate beheben

- Mikronährstoffgaben an Bodenanalysen und Pflanzenbeobachtung anpassen

Durch die Kombination dieser Lösungsansätze und Präventionsmaßnahmen können Landwirte die häufigsten Probleme beim Lupinenanbau vermutlich effektiv angehen. Eine ganzheitliche Herangehensweise, die Sortenwahl, Kulturführung und Pflanzenschutz berücksichtigt, bildet wahrscheinlich die Grundlage für gesunde Lupinenbestände und stabile Erträge. Regelmäßige Bestandskontrollen und die Anpassung der Maßnahmen an die spezifischen Bedingungen des Standorts scheinen dabei wichtig für den Erfolg zu sein.

Anbautechniken für gesunde Lupinen

Gesunde und ertragreiche Lupinen zu kultivieren erfordert einige spezifische Anbautechniken. Von der Aussaat bis zur Ernte gibt es einiges zu beachten, damit die Pflanzen optimal gedeihen können.

Die Kunst der optimalen Aussaat

Der Grundstein für eine erfolgreiche Lupinenernte wird schon bei der Aussaat gelegt. Dabei spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle:

Saatgutqualität und -behandlung: Der Schlüssel zum Erfolg

Hochwertiges, zertifiziertes Saatgut ist für einen erfolgreichen Anbau unerlässlich. Es sollte frei von Krankheitserregern und Schädlingen sein - sozusagen ein reiner Neuanfang für jede Pflanze. Eine Behandlung des Saatguts mit Rhizobien kann die Knöllchenbildung und damit die Stickstoffbindung fördern. In manchen Fällen erscheint auch eine Beizung gegen bodenbürtige Krankheitserreger sinnvoll, quasi als Schutzschild für die jungen Pflanzen.

Den richtigen Zeitpunkt und die passende Tiefe finden

Lupinen werden im Frühjahr ausgesät, sobald der Boden abgetrocknet und erwärmt ist. Die optimale Bodentemperatur liegt bei etwa 8-10°C - dann fühlen sich die Samen am wohlsten. Die Aussaattiefe variiert je nach Bodenart zwischen 2 und 4 cm. Auf leichteren Böden kann man die Samen etwas tiefer in die Erde bringen als auf schweren Böden. Es ist wie bei vielem im Leben: Die richtige Balance ist entscheidend.

Pflege während der Vegetationsperiode: Die Kunst des grünen Daumens

Eine angepasste Pflege während des Wachstums ist der Schlüssel zu gesunden und ertragreichen Lupinen.

Bewässerung: Nicht zu viel, nicht zu wenig

Lupinen gelten zwar als relativ trockenheitsresistent, dennoch benötigen sie in bestimmten Wachstumsphasen ausreichend Wasser. Besonders während der Blüte und der Hülsenbildung ist eine gute Wasserversorgung wichtig. Bei längeren Trockenperioden kann eine zusätzliche Bewässerung notwendig sein, um Ertragseinbußen zu vermeiden. Es ist wie bei uns Menschen - in Stresszeiten brauchen wir einfach etwas mehr Unterstützung.

Unkrautregulierung: Platz für die Lupinen schaffen

Eine effektive Unkrautbekämpfung ist vor allem in der Jugendentwicklung der Lupinen wichtig. In dieser Phase sind sie noch etwas zart besaitet und können sich gegen Konkurrenz nur schwer durchsetzen. Mechanische Verfahren wie Hacken oder Striegeln haben sich bewährt. Der Einsatz von Herbiziden sollte aufgrund der Empfindlichkeit der Lupinen sorgfältig abgewogen werden. Schließlich wollen wir ja die Lupinen fördern und nicht versehentlich schädigen.

Ernte und Nacherntebehandlung: Die Krönung der Arbeit

Der richtige Erntezeitpunkt und eine schonende Erntetechnik sind entscheidend für die Qualität der Lupinen. Die Ernte erfolgt, wenn die Hülsen braun und die Körner hart sind - quasi wenn die Lupinen 'reif' für die Ernte sind. Bei der Ernte ist auf eine niedrige Schnitthöhe zu achten, um Verluste zu minimieren. Schließlich wollen wir ja jeden Korn ernten, das wir mühevoll großgezogen haben.

Nach der Ernte ist eine schonende Trocknung wichtig, um die Qualität der Lupinenkörner zu erhalten. Die Lagerung sollte bei einem Feuchtegehalt von maximal 14% erfolgen, um Schimmelbildung und Qualitätsverluste zu vermeiden. Es wäre ja schade, wenn die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre, nur weil wir am Ende nicht aufgepasst haben.

Lupinen: Nachhaltige Alleskönner mit Zukunft

Lupinen scheinen eine vielversprechende und nachhaltige Kulturpflanze zu sein. Ihre Fähigkeit zur Stickstoffbindung, ihre Anspruchslosigkeit in Bezug auf den Boden und ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten machen sie zu einer wertvollen Option für die moderne Landwirtschaft. Sie sind sozusagen die Multitalente unter den Feldfrüchten.

Durch die Beachtung der spezifischen Anbautechniken und Pflegemaßnahmen können vermutlich viele der typischen Probleme im Lupinenanbau vermieden oder zumindest reduziert werden. Die kontinuierliche Forschung und Züchtung resistenter Sorten wird wahrscheinlich dazu beitragen, den Lupinenanbau noch effizienter und ertragreicher zu gestalten. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Wissenschaft die Natur unterstützt und verbessert.

Mit ihrem hohen Proteingehalt und ihrer Eignung für verschiedene Bodentypen könnten Lupinen künftig eine noch größere Rolle in der Pflanzenproduktion und Ernährung spielen. Sie bieten nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch wirtschaftliche Chancen für Landwirte. Der erfolgreiche Anbau von Lupinen erfordert zwar spezifisches Wissen und Erfahrung, aber die Mühe lohnt sich angesichts der vielfältigen Vorteile dieser faszinierenden Pflanze. Es ist, als würde man in die Zukunft der Landwirtschaft investieren - und das mit einer Pflanze, die schon unsere Vorfahren kannten und schätzten.