Lupinen: Vielseitige Kraftpakete für den Ökolandbau

Lupinen gewinnen in der ökologischen Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Was macht diese Pflanze so besonders?

Lupinen im Überblick: Mehr als nur hübsche Blumen

- Stickstoffbinder und Bodenverbesserer

- Eiweißreiche Nahrungsquelle

- Förderer der Biodiversität

- Vielfältige Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften

Die Renaissance der Lupine in der ökologischen Landwirtschaft

Lupinen sind wahre Alleskönner im Ökolandbau. Ihre Fähigkeit, Stickstoff zu binden und den Boden zu verbessern, macht sie zu einem wertvollen Helfer für Landwirte. Dabei sind Lupinen keine Neuentdeckung – schon die alten Römer und Griechen schätzten sie als Nahrungsmittel und Gründünger.

Ein Streifzug durch die Geschichte des Lupinenanbaus

Der Lupinenanbau hat eine lange Tradition. Schon im antiken Ägypten wurden Lupinen kultiviert. In Europa erlebten sie im 19. Jahrhundert einen Aufschwung, als man ihre bodenverbessernden Eigenschaften erkannte. In den 1930er Jahren begann die gezielte Züchtung alkaloidarmer Süßlupinen, was ihre Nutzung als Futtermittel ermöglichte.

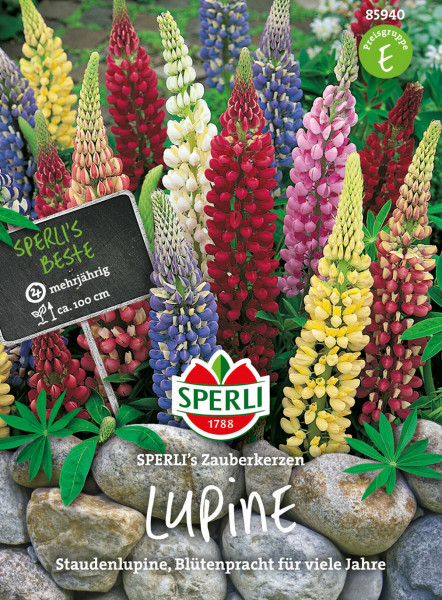

Lupinen-Vielfalt: Von der Weißen bis zur Blauen Lupine

Es gibt über 200 Lupinenarten, aber nur wenige werden landwirtschaftlich genutzt. Die wichtigsten sind:

- Weiße Lupine (Lupinus albus): Eiweißreich, anspruchsvoll im Anbau

- Blaue Lupine (Lupinus angustifolius): Anspruchslos, gut für sandige Böden

- Gelbe Lupine (Lupinus luteus): Sehr eiweißreich, mag saure Böden

Jede Art hat ihre Vor- und Nachteile, was die Auswahl für den Landwirt interessant macht.

Vorteile von Lupinen in der ökologischen Landwirtschaft

Stickstoffbindung und Bodenverbesserung: Die Kraft liegt in den Wurzeln

Lupinen sind effektive Stickstoffbinder. An ihren Wurzeln bilden sie Knöllchen, in denen Bakterien leben. Diese Bakterien können Luftstickstoff binden und für die Pflanze verfügbar machen. Ein bemerkenswerter Prozess, der nicht nur der Lupine selbst, sondern auch nachfolgenden Kulturen zugutekommt.

Der Prozess der biologischen Stickstofffixierung

Die Symbiose zwischen Lupine und Bakterien ist ein Beispiel für biologische Stickstofffixierung. Die Pflanze versorgt die Bakterien mit Energie, im Gegenzug liefern diese Stickstoff. Pro Hektar können Lupinen bis zu 200 kg Stickstoff binden – eine beachtliche Leistung!

Auswirkungen auf Bodenstruktur und -fruchtbarkeit

Lupinen sind nicht nur Stickstofflieferanten. Ihre tiefen Wurzeln lockern den Boden und verbessern seine Struktur. Sie machen Phosphor verfügbar und hinterlassen nach der Ernte wertvolle organische Substanz. Der Boden wird luftiger, kann mehr Wasser speichern und ist weniger anfällig für Erosion.

Eiweißquelle für Mensch und Tier: Lupinen als Nahrungsmittel der Zukunft?

Lupinen sind proteinreich. Ihr Eiweißgehalt liegt bei beachtlichen 30-40%. Das macht sie interessant für die menschliche Ernährung und als Tierfutter.

Nährwertprofil von Lupinen: Mehr als nur Eiweiß

Neben Eiweiß enthalten Lupinen wertvolle ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und Mineralstoffe wie Eisen und Zink. Sie sind glutenfrei und haben einen niedrigen glykämischen Index – gut für eine ausgewogene Ernährung.

Verwendung in der menschlichen Ernährung

Lupinenmehl, -milch oder -tofu – die Einsatzmöglichkeiten in der Küche sind vielfältig. Vom Brotaufstrich bis zum Dessert: Lupinen finden zunehmend ihren Weg auf unsere Teller. Dabei überzeugen sie nicht nur Vegetarier und Veganer, sondern alle, die auf eine eiweißreiche Ernährung Wert legen.

Einsatz als Tierfutter

In der Tierfütterung sind Lupinen eine willkommene heimische Alternative zu importiertem Soja. Besonders in der Rinder- und Schweinefütterung können sie punkten. Allerdings muss der Einsatz gut durchdacht sein, da der hohe Eiweißgehalt nicht für alle Tiere optimal ist.

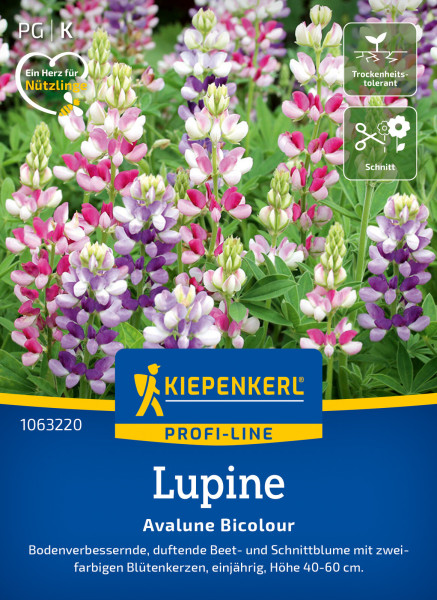

Förderung der Biodiversität: Lupinen als Lebensraum

Lupinen sind nicht nur für Landwirte interessant. Sie bieten auch vielen Insekten und Bodenlebewesen ein Zuhause.

Auswirkungen auf die Insektenpopulation

Mit ihren auffälligen Blüten locken Lupinen zahlreiche Bestäuber an. Hummeln, Bienen und Schmetterlinge finden hier reichlich Nektar und Pollen. Das bunte Treiben auf einem blühenden Lupinenfeld ist ein Anblick für Naturfreunde.

Bedeutung für die Bodenökologie

Auch unter der Erde sind Lupinen aktiv. Ihre Wurzeln bieten Lebensraum für unzählige Mikroorganismen. Diese verbessern die Bodenstruktur und fördern das Bodenleben. Ein gesunder Boden ist die Grundlage für eine artenreiche Flora und Fauna.

Lupinen sind also weit mehr als nur eine weitere Kulturpflanze. Sie sind Bodenverbesserer, Eiweißlieferanten und Biodiversitätsförderer in einem. Es ist verständlich, dass sie in der ökologischen Landwirtschaft immer beliebter werden. Doch wie sieht es mit dem Anbau aus? Welche Herausforderungen gibt es? Das erfahren Sie im nächsten Teil unseres Artikels.

Anbau von Lupinen im ökologischen Landbau: Herausforderungen und Chancen

Lupinen sind vielseitige Pflanzen im Ökolandbau. Wie bei jeder Kultur gibt es auch hier einiges zu beachten. Schauen wir uns an, was diese Hülsenfrüchtler auszeichnet und worauf man beim Anbau achten sollte.

Standortanforderungen: Wo Lupinen gedeihen

Lupinen sind anpassungsfähig, haben aber gewisse Präferenzen. Sie bevorzugen lockere Böden und sonnige Standorte.

Bodentypen und pH-Wert: Grundlage für gutes Wachstum

Lupinen wachsen am besten auf sandigen bis lehmigen Böden. Schwerere Böden sind möglich, aber weniger optimal. Der pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Zu kalkhaltige Böden beeinträchtigen das Wachstum.

Klimatische Bedingungen: Anpassungsfähig, aber nicht extrem

Lupinen vertragen Frost gut, reagieren aber empfindlich auf starke Hitze und Trockenheit. In meinem Garten habe ich sie einmal in der prallen Sonne gepflanzt - keine gute Idee, wie sich herausstellte.

Fruchtfolgegestaltung: Abwechslung für gesunde Böden

Bei der Fruchtfolge ist Vielfalt wichtig - sie hält den Boden gesund.

Optimale Vorfrucht und Nachfrucht: Die richtige Reihenfolge

Getreide oder Hackfrüchte eignen sich gut als Vorfrucht. Nach Lupinen profitieren stickstoffbedürftige Pflanzen wie Mais oder Raps vom angereicherten Boden.

Anbaupausen und Selbstverträglichkeit: Zeit für Regeneration

Lupinen benötigen Anbaupausen von 4-5 Jahren auf derselben Fläche. Dies verhindert Bodenermüdung und reduziert das Krankheitsrisiko.

Aussaat und Pflegemaßnahmen: Von der Saat zur Ernte

Hier einige praktische Tipps aus meiner Erfahrung:

Saatgutauswahl und Aussaattechnik: Grundlage für gute Erträge

Verwenden Sie zertifiziertes Saatgut. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr bei Bodentemperaturen um 8°C. Die Saattiefe sollte 3-4 cm nicht überschreiten.

Unkrautregulierung: Vorsichtiges Vorgehen

In der Anfangsphase sind Lupinen empfindlich gegenüber Unkrautkonkurrenz. Hacken und Striegeln helfen, sollten aber maßvoll eingesetzt werden. Zu intensives Jäten kann kontraproduktiv sein.

Bewässerung und Düngung: Maßvoll vorgehen

Lupinen sind genügsam. Übermäßige Stickstoffdüngung reduziert die Stickstofffixierung. Bei Trockenheit ist Bewässerung nötig, aber nicht im Übermaß.

Ernte und Verarbeitung: Der Abschluss der Anbausaison

Die Ernte markiert den Höhepunkt des Anbaus.

Optimaler Erntezeitpunkt: Auf den richtigen Moment kommt es an

Für Körnernutzung erntet man bei braunen unteren Hülsen und harten Körnern. Grünfutter oder Silage werden zur Vollblüte geschnitten.

Erntetechniken: Vom Kleingarten zum Feld

Im Garten reicht die Schere, auf dem Feld kommen Mähdrescher zum Einsatz. Vorsichtiges Vorgehen minimiert Samenverluste.

Nacherntebehandlung und Lagerung: Sorgfalt bis zum Schluss

Nach der Ernte ist schnelles Trocknen wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Lagerung erfolgt kühl und trocken.

Das waren die wichtigsten Punkte zum Lupinenanbau. Mit Geduld und Aufmerksamkeit können diese Pflanzen zu wertvollen Kulturen im Ökolandbau werden. Vielleicht entdecken Sie ja bald Ihre eigene Begeisterung für diese vielseitigen Hülsenfrüchte!

Herausforderungen im Lupinenanbau: Von Krankheiten bis Klimawandel

Der Anbau von Lupinen birgt trotz seiner vielen Vorteile einige Herausforderungen, die Landwirte meistern müssen. Betrachten wir die Hürden, die es zu überwinden gilt.

Krankheiten und Schädlinge: Die ungebetenen Gäste im Lupinenfeld

Eine der größten Herausforderungen im Lupinenanbau ist der Umgang mit Krankheiten und Schädlingen. Die Anthraknose, verursacht durch den Pilz Colletotrichum lupini, ist dabei der Hauptübeltäter.

Diese Krankheit zeigt sich durch dunkle, eingesunkene Flecken auf Stängeln, Blättern und Hülsen. Im schlimmsten Fall kann sie zum Totalausfall der Ernte führen. Problematisch ist, dass der Erreger über Jahre im Boden und im Saatgut überdauern kann.

Um die Anthraknose zu bekämpfen, setzen Öko-Landwirte auf verschiedene Strategien:

- Verwendung von zertifiziertem, gesundem Saatgut

- Weite Fruchtfolgen von mindestens 4-5 Jahren

- Anbau resistenter Sorten (leider noch Mangelware)

- Schnelles Unterpflügen von Ernterückständen

Neben der Anthraknose machen auch andere Pilzkrankheiten wie Fusarium und Grauschimmel den Lupinen zu schaffen. Hier hilft oft nur ein wachsames Auge und schnelles Handeln, um befallene Pflanzen zu entfernen.

Bei Schädlingen sind es vor allem Blattläuse und Lupinenfliegen, die den Pflanzen zusetzen können. Biologische Bekämpfungsmethoden wie der Einsatz von Nützlingen oder Pflanzenstärkungsmitteln sind hier die Mittel der Wahl im Ökolandbau.

Alkaloide: Bitterstoffe mit Nebenwirkungen

Eine weitere Herausforderung im Lupinenanbau ist der Alkaloidgehalt der Pflanzen. Diese Bitterstoffe sind einerseits ein natürlicher Schutz gegen Fraßfeinde, andererseits können sie in zu hoher Konzentration die Verwendung als Lebens- oder Futtermittel einschränken.

Durch gezielte Züchtung gibt es mittlerweile sogenannte Süßlupinen mit deutlich reduziertem Alkaloidgehalt. Diese sind besonders für die menschliche Ernährung interessant. Allerdings haben sie oft den Nachteil, dass sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge sind – ein typisches Dilemma der Pflanzenzüchtung.

Für Landwirte bedeutet das: Sie müssen sorgfältig abwägen zwischen Sorten mit höherem Alkaloidgehalt, die robuster sind, und Süßlupinen, die zwar besser verwertet werden können, aber mehr Pflege benötigen.

Klimawandel: Neue Herausforderungen für den Lupinenanbau

Der Klimawandel beeinflusst auch den Lupinenanbau. Längere Trockenperioden, Starkregen und mildere Winter stellen Landwirte vor neue Aufgaben.

Lupinen gelten zwar als relativ trockenheitsresistent, aber extreme Dürre kann auch ihnen zusetzen. Besonders kritisch sind längere Trockenperioden während der Blüte und Hülsenbildung. Hier kann eine angepasste Bewässerung notwendig werden – was wiederum die Wirtschaftlichkeit beeinflusst.

Andererseits könnten sich durch den Klimawandel auch neue Anbaugebiete für Lupinen erschließen. In Regionen, die bisher zu kalt waren, könnte der Lupinenanbau in Zukunft möglich werden. Das erfordert jedoch eine sorgfältige Anpassung der Anbaumethoden an die jeweiligen lokalen Bedingungen.

Wirtschaftliche Aspekte: Zwischen Nische und Massenmarkt

Zuletzt stehen Lupinenanbauer vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Markt für Lupinen ist noch relativ klein, wächst aber stetig. Besonders im Bereich der pflanzlichen Proteine für die menschliche Ernährung gibt es großes Potenzial.

Allerdings konkurrieren Lupinen hier mit etablierten Eiweißpflanzen wie Soja oder Erbsen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Landwirte und Verarbeiter die Vorteile von Lupinen – wie ihre Anspruchslosigkeit und den hohen Proteingehalt – gezielt vermarkten.

Ein weiterer Aspekt ist die Verarbeitungskette. Für eine breitere Nutzung von Lupinen in der Lebensmittelindustrie müssen entsprechende Verarbeitungskapazitäten geschaffen werden. Das erfordert Investitionen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verarbeitern und Abnehmern.

Trotz aller Herausforderungen: Der Lupinenanbau bietet große Chancen für die ökologische Landwirtschaft. Mit der richtigen Strategie können Landwirte hier eine lukrative Nische besetzen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft leisten.

Forschung und Entwicklung: Die Zukunft der Lupine

Die Lupine erlebt in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung. Die vielseitige Pflanze bietet großes Potenzial für die ökologische Landwirtschaft. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, sind weitere Forschung und Entwicklung erforderlich. Betrachten wir die interessantesten Bereiche.

Neue Lupinensorten: Robuster, ertragreicher, vielseitiger

Die Züchtung neuer Lupinensorten ist ein Schwerpunkt der Forschung. Ziele sind die Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten wie die Anthraknose, die Erhöhung der Erträge und des Eiweißgehalts.

Besonders wichtig ist die Entwicklung von Süßlupinen mit niedrigem Alkaloidgehalt. Diese sind schmackhafter und besser verträglich für Mensch und Tier. Die genetische Vielfalt der Lupine bietet hier viele Möglichkeiten. Wissenschaftler nutzen alte Landsorten und kreuzen sie mit modernen Zuchtsorten, um optimale Eigenschaften zu kombinieren.

Präzisionslandwirtschaft: Lupinen optimal anbauen

Auch bei den Anbautechniken gibt es Fortschritte. Die Präzisionslandwirtschaft findet Eingang in den Lupinenanbau. Bodensensoren messen Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt, Drohnen überwachen den Pflanzenbestand. Landwirte können so gezielt bewässern und düngen – ideal für die wassersparende Lupine.

Beim Pflanzenschutz konzentrieren sich Forscher auf biologische Methoden. Nützlinge wie Schlupfwespen helfen, Schädlinge zu kontrollieren. Auch natürliche Pflanzenstärkungsmittel werden häufiger eingesetzt.

Von der Ackerfrucht zum Trendprodukt

Die Lebensmittelindustrie nutzt die Lupine als vielseitigen Rohstoff. Lupinenmehl, -milch und -joghurt sind zunehmend in Supermärkten zu finden. Forscher arbeiten an neuen Verarbeitungstechniken, um den Geschmack der Lupine zu verfeinern und ihre Textur zu verbessern.

Auch die technische Industrie zeigt Interesse. Lupinenfasern eignen sich für biologisch abbaubare Kunststoffe – eine Alternative zu erdölbasierten Produkten. In der Kosmetikindustrie findet die Lupine Verwendung als Grundlage für Cremes und Lotionen.

Lupinen: Ackergold der Zukunft?

Die Lupine hat in der ökologischen Landwirtschaft gute Zukunftsaussichten. Ihre Fähigkeit, Stickstoff zu binden und den Boden zu verbessern, macht sie wertvoll für nachhaltige Fruchtfolgen. Als eiweißreiche Nahrungsquelle könnte sie zu einer umweltfreundlicheren Ernährung beitragen.

Es gibt jedoch Herausforderungen. Der Klimawandel belastet die Pflanzen, Krankheiten und Schädlinge erschweren den Anbau. Hier sind kreative Lösungen gefragt – die Forschung macht Fortschritte.

Landwirte sollten die Entwicklungen im Lupinenanbau beobachten. Ein früher Einstieg in diese vielseitige Pflanze könnte Vorteile bringen. Politische Entscheidungsträger könnten den Lupinenanbau durch Förderprogramme und Forschungsgelder unterstützen.

Die Lupine ist für viele noch unbekannt. Doch wenn Forschung, Landwirtschaft und Industrie zusammenarbeiten, könnte sie bald auf unseren Äckern und Tellern eine wichtige Rolle spielen. Die Entwicklung dieser interessanten Pflanze bleibt ein spannendes Thema.