Lupinen: Vielseitige Schönheiten für Ihren Garten

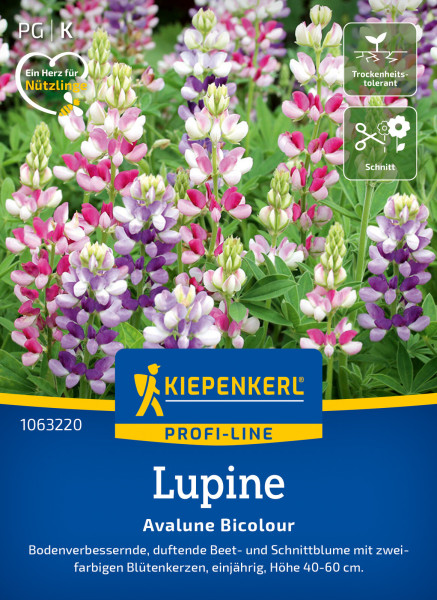

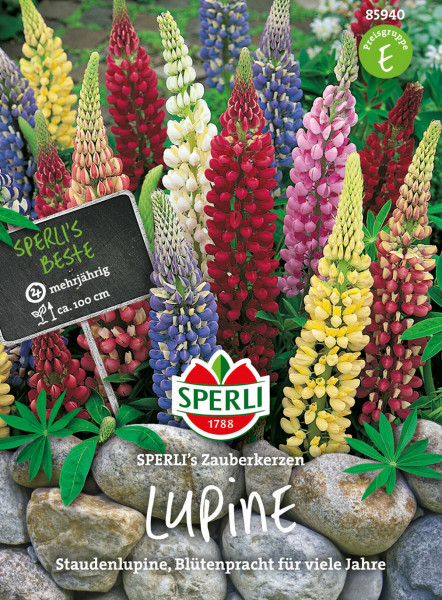

Lupinen sind wirklich faszinierende Pflanzen, die Ihren Garten auf vielfältige Weise bereichern können. Mit ihren prächtigen Blütenständen und den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten sind sie meiner Meinung nach ein echter Gewinn für jeden Gartenliebhaber.

Wichtige Erkenntnisse für erfolgreichen Lupinenanbau

- Sonniger Standort und durchlässiger Boden sind entscheidend

- Lupinen bevorzugen leicht saure bis neutrale Böden (pH 6,0-7,0)

- Sie verbessern den Boden durch Stickstoff-Fixierung

- Verschiedene Sorten bieten unterschiedliche Schattentoleranz

Die Bedeutung von Lupinen im Garten

Lupinen sind wahre Multitalente im Garten. Sie bestechen nicht nur durch ihre imposante Blütenpracht, sondern tragen auch aktiv zur Bodenverbesserung bei. Als Leguminosen haben sie die faszinierende Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden und ihn dem Boden zuzuführen. Dies macht sie zu wertvollen Partnern in der Fruchtfolge und im nachhaltigen Gartenbau.

Darüber hinaus sind Lupinen eine beliebte Bienenweide und fördern so die Biodiversität in Ihrem Garten. Ihre vielfältigen Farben, von Blau über Rosa bis hin zu Weiß und Gelb, eröffnen zudem reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten in Beeten und Rabatten. In meinem eigenen Garten habe ich festgestellt, dass besonders die blauen Sorten wunderbar mit weißen Margeriten harmonieren.

Kurze Geschichte und Herkunft

Die Gattung Lupinus umfasst über 200 Arten, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und Amerika stammen. Schon die alten Römer und Griechen kultivierten Lupinen, allerdings hauptsächlich als Nahrungsmittel und zur Bodenverbesserung. Die heutigen Zierlupinen gehen größtenteils auf Züchtungen des englischen Gärtners George Russell zurück, der in den 1920er Jahren begann, besonders farbenprächtige und robuste Sorten zu entwickeln. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich diese Pflanze über die Jahrhunderte entwickelt hat.

Standortanforderungen für optimales Wachstum

Um Lupinen erfolgreich anzubauen, ist es wichtig, ihre spezifischen Standortanforderungen zu kennen und zu berücksichtigen. Hier sind die wichtigsten Faktoren:

Lichtbedarf

Lupinen sind grundsätzlich Sonnenanbeter und entwickeln sich am besten an hellen Standorten.

Optimale Sonneneinstrahlung

Für ein üppiges Wachstum und eine reiche Blüte benötigen die meisten Lupinensorten mindestens 6 Stunden direkte Sonneneinstrahlung pro Tag. Ein vollsonniger Standort fördert nicht nur die Blütenbildung, sondern auch die Stabilität der Pflanzen. In meiner Erfahrung zeigen Lupinen an solchen Standorten ihre volle Pracht.

Schattentoleranz verschiedener Sorten

Obwohl die meisten Lupinen volle Sonne bevorzugen, gibt es einige Arten und Sorten, die auch mit leichtem Schatten zurechtkommen. Die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) beispielsweise verträgt Halbschatten recht gut. Es ist jedoch zu beachten, dass bei weniger Licht die Blütenbildung weniger üppig ausfallen kann. In meinem Schattengarten habe ich gute Erfahrungen mit dieser Art gemacht.

Bodenbeschaffenheit

Die richtige Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für das Gedeihen von Lupinen.

Ideale Bodenstruktur

Lupinen bevorzugen einen lockeren, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Boden. Schwere, lehmige Böden sollten vor der Pflanzung mit Sand oder Kies verbessert werden, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. Ein humusreicher, sandiger Lehmboden bietet ideale Voraussetzungen für kräftiges Wachstum. Ich habe festgestellt, dass eine Mischung aus Gartenerde und Sand im Verhältnis 2:1 hervorragende Ergebnisse liefert.

Drainage und Wasserdurchlässigkeit

Eine gute Drainage ist für Lupinen unerlässlich. Staunässe führt schnell zu Wurzelfäule und kann die Pflanzen dauerhaft schädigen. Bei der Standortwahl sollten Sie daher auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit achten. In Töpfen und Kübeln ist eine Drainageschicht aus Kies oder Blähton empfehlenswert. Ich persönlich verwende oft eine Mischung aus beidem, um optimale Bedingungen zu schaffen.

pH-Wert des Bodens

Der Säuregrad des Bodens spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum von Lupinen.

Optimaler pH-Bereich

Lupinen gedeihen am besten in leicht sauren bis neutralen Böden mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0. In diesem Bereich können sie Nährstoffe optimal aufnehmen und ihre stickstoffbindenden Eigenschaften voll entfalten. Ein pH-Testset aus dem Gartencenter kann hier sehr hilfreich sein.

Anpassung des Bodens an Lupinenanforderungen

Ist der Boden zu alkalisch (pH > 7,0), kann er durch Zugabe von Schwefel oder speziellen Rhododendron-Düngern angepasst werden. Bei zu sauren Böden hilft eine moderate Kalkung. Es ist jedoch wichtig, den pH-Wert nicht zu stark zu verändern, da Lupinen empfindlich auf extreme Schwankungen reagieren können. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, den Boden schrittweise über mehrere Wochen anzupassen, anstatt alles auf einmal zu verändern.

Durch die Berücksichtigung dieser Standortfaktoren schaffen Sie gute Bedingungen für gesunde, blühfreudige Lupinen in Ihrem Garten. Im nächsten Abschnitt werden wir uns den klimatischen Bedingungen und dem Nährstoffbedarf dieser faszinierenden Pflanzen widmen.

Klimatische Bedingungen für optimales Lupinenwachstum

Lupinen sind erstaunlich anpassungsfähige Pflanzen, die unter verschiedenen klimatischen Bedingungen gedeihen können. Trotzdem gibt es natürlich ideale Voraussetzungen, die ihr Wachstum und ihre Blütenpracht so richtig zur Geltung bringen.

Temperaturanforderungen

Diese faszinierenden Pflanzen bevorzugen gemäßigte Temperaturen. Sie fühlen sich am wohlsten zwischen 15°C und 25°C - in diesem Bereich entwickeln sie sich prächtig und bilden kräftige Wurzeln sowie üppiges Blattwerk aus.

Was die Frosttoleranz und Überwinterung angeht, zeigen Lupinen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Viele Sorten, besonders die mehrjährigen, trotzen Temperaturen bis zu -15°C. Für eine sichere Überwinterung empfehle ich, die Pflanzen im Herbst mit einer schützenden Mulchschicht zu versehen. Das bewahrt die Wurzeln vor allzu extremen Temperaturschwankungen.

Feuchtigkeitsbedarf

Der Wasserbedarf von Lupinen ist nicht immer gleich, sondern variiert je nach Wachstumsphase. Während der Keimung und in der Anfangszeit brauchen sie eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Zur Blütezeit ist dann ein moderater, aber regelmäßiger Wasserzufluss wichtig, um die Blütenbildung optimal zu unterstützen.

Interessanterweise zeigen verschiedene Lupinensorten unterschiedliche Grade der Trockenheitstoleranz. Einheimische Arten wie die Gelbe Lupine (Lupinus luteus) kommen oft besser mit trockenen Bedingungen zurecht als ihre exotischen Verwandten. Generell gilt: Haben sich Lupinen erst einmal etabliert, können sie kurze Trockenperioden erstaunlich gut wegstecken. Ihre tiefen Wurzeln ermöglichen es ihnen, Wasser aus tieferen Bodenschichten zu ziehen.

Nährstoffbedarf und Düngung von Lupinen

Lupinen sind wahre Wunderpflanzen, wenn es um die Bodenverbesserung geht. Das macht sie zu wertvollen Akteuren in der Fruchtfolge. Ihr spezieller Nährstoffbedarf und ihre Düngungsanforderungen unterscheiden sich deutlich von vielen anderen Gartenpflanzen.

Stickstoff-Fixierung durch Lupinen

Eine der faszinierendsten Eigenschaften von Lupinen ist ihre Fähigkeit zur Stickstoff-Fixierung. In einer Art Teamwork mit Knöllchenbakterien können sie atmosphärischen Stickstoff binden und in eine Form umwandeln, die Pflanzen verwerten können. Das macht sie zu natürlichen Bodenverbesserern. In der Praxis heißt das: Lupinen brauchen in der Regel keine zusätzliche Stickstoffdüngung.

Phosphor- und Kaliumbedarf

Obwohl Lupinen ihren Stickstoffbedarf selbst decken können, brauchen sie andere wichtige Nährstoffe. Phosphor spielt eine Schlüsselrolle für die Wurzelentwicklung und Blütenbildung. Kalium unterstützt die allgemeine Pflanzengesundheit und macht sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten.

Eine moderate Düngung mit phosphor- und kaliumreichen organischen Düngern wie Kompost oder gut verrottetem Mist vor der Pflanzung kann den Nährstoffbedarf der Lupinen gut abdecken. Vorsicht ist jedoch geboten: Überdüngung kann das Wachstum der Knöllchenbakterien beeinträchtigen und somit die Stickstoff-Fixierung reduzieren.

Spurenelemente und ihre Bedeutung

Neben den Hauptnährstoffen spielen auch Spurenelemente eine wichtige Rolle für gesunde Lupinen. Besonders relevant sind:

- Eisen: Unverzichtbar für die Chlorophyllbildung und damit für die Photosynthese.

- Mangan: Unterstützt verschiedene Stoffwechselprozesse in der Pflanze.

- Bor: Fördert die Blütenbildung und Samenentwicklung.

- Molybdän: Essentiell für die Stickstoff-Fixierung.

In den meisten Böden sind diese Spurenelemente ausreichend vorhanden. Bei Mangelerscheinungen, die sich oft durch Verfärbungen der Blätter oder vermindertes Wachstum zeigen, kann eine gezielte Zugabe über spezielle Blattdünger durchaus sinnvoll sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lupinen im Hinblick auf ihren Nährstoffbedarf erstaunlich genügsam sind. Eine gute Bodenstruktur und ein ausgewogener pH-Wert sind oft wichtiger als intensive Düngung. Durch ihre Fähigkeit zur Stickstoff-Fixierung tragen Lupinen aktiv zur Bodenverbesserung bei. Das macht sie nicht nur zu einem ästhetischen Highlight, sondern auch zu kleinen ökologischen Wundertätern im Garten.

Den Boden für Lupinen vorbereiten: Der Schlüssel zum Erfolg

Wer Lupinen erfolgreich anbauen möchte, sollte sich die Zeit nehmen, den Standort sorgfältig vorzubereiten. Diese faszinierenden Pflanzen haben zwar ihre Eigenheiten, belohnen uns aber mit einer prachtvollen Blüte, wenn wir ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

Den Boden lockern und lüften

Bevor Sie die ersten Samen in die Erde bringen, empfiehlt es sich, den Boden gründlich zu lockern. Dadurch können die Wurzeln leichter eindringen und sich ausbreiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine etwas grobschollige Oberfläche den Samen einen guten Kontakt zum Boden bietet - so können sie optimal keimen.

Dem Boden auf die Sprünge helfen

Lupinen mögen es durchlässig. Bei schweren Böden hat es sich bewährt, etwas Sand oder Kompost einzuarbeiten. Das organische Material verbessert nicht nur die Wasserspeicherfähigkeit, sondern fördert auch das Bodenleben. In meinem Garten habe ich damit sehr gute Ergebnisse erzielt.

Den pH-Wert im Auge behalten

Für Lupinen liegt der ideale pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5. Ist der Boden zu alkalisch, kann man mit Schwefel oder speziellem Rhododendron-Dünger nachhelfen. Bei zu sauren Böden hilft eine vorsichtige Kalkung. Es empfiehlt sich, den pH-Wert regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Wie und wo Lupinen am besten gedeihen

Je nach Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben gibt es verschiedene Möglichkeiten, Lupinen anzubauen.

Direktsaat ins Freiland

Die unkomplizierteste Methode ist die Direktsaat ins Freiland. Sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind, können Sie die Samen etwa 2-3 cm tief in die Erde bringen. Zwischen den einzelnen Pflanzen sollten Sie einen Abstand von 30-40 cm einplanen, damit sie sich gut entfalten können.

Vorziehen und Umpflanzen

Wer es eilig hat oder die jungen Pflanzen vor gefräßigen Schnecken schützen möchte, kann Lupinen auch vorziehen. Nach den letzten Frösten können Sie die vorgezogenen Pflänzchen dann ins Freiland setzen. Diese Methode hat sich bei mir besonders in Jahren mit einem späten Frühlingsbeginn bewährt.

Lupinen in Mischkultur und Fruchtfolge

Lupinen sind wahre Teamplayer im Garten. Sie harmonieren gut mit Kartoffeln, Bohnen und Erbsen. Dank ihrer Fähigkeit, den Boden mit Stickstoff anzureichern, sind sie auch wertvolle Vorfrüchte. Nach Lupinen gedeihen stickstoffhungrige Pflanzen wie Kohl besonders gut. In meinem Garten plane ich die Fruchtfolge immer so, dass nach den Lupinen Kohlgewächse folgen - das klappt hervorragend!

Tipps zur Pflege am Standort

Mit der richtigen Pflege entwickeln sich Lupinen zu wahren Prachtexemplaren.

Die richtige Balance beim Gießen finden

Lupinen mögen es gleichmäßig feucht, vertragen aber keine Staunässe. In Trockenperioden sollten Sie moderat gießen und darauf achten, dass der Wurzelbereich feucht bleibt. Versuchen Sie dabei, die Blätter trocken zu halten, um Pilzerkrankungen vorzubeugen. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung: Gießen Sie lieber seltener, dafür aber gründlich.

Dem Unkraut keine Chance geben

Regelmäßiges Jäten ist wichtig, da Lupinen empfindlich auf Konkurrenz reagieren. Eine Mulchschicht aus organischem Material kann nicht nur das Unkrautwachstum eindämmen, sondern reguliert auch die Bodenfeuchte. Ich verwende dafür gerne Rasenschnitt oder Stroh - das sieht nicht nur natürlich aus, sondern erfüllt seinen Zweck hervorragend.

Krankheiten und Schädlinge im Zaum halten

Wie viele Gartenpflanzen können auch Lupinen von Krankheiten und Schädlingen befallen werden. Ein luftiger Standort und ausreichende Abstände zwischen den Pflanzen beugen Pilzerkrankungen vor. Bei Blattläusen setze ich gerne auf die Hilfe von Nützlingen wie Marienkäfern. In besonders hartnäckigen Fällen greifen wir Gärtner manchmal auch auf biologische Pflanzenschutzmittel zurück - aber das ist wirklich nur die Ultima Ratio.

Mit etwas Aufmerksamkeit und Pflege entwickeln sich Lupinen zu wahren Schmuckstücken im Garten. Ihre farbenfrohen Blüten und die Fähigkeit, den Boden zu verbessern, machen sie zu echten Allroundtalenten. Probieren Sie es aus - Sie werden von der Pracht dieser faszinierenden Pflanzen begeistert sein!

Besondere Standortherausforderungen für Lupinen

Lupinen sind erstaunlich anpassungsfähig und kommen mit verschiedenen Standorten zurecht. Dennoch gibt es einige Kniffligkeiten bei der Kultivierung, die wir nicht außer Acht lassen sollten.

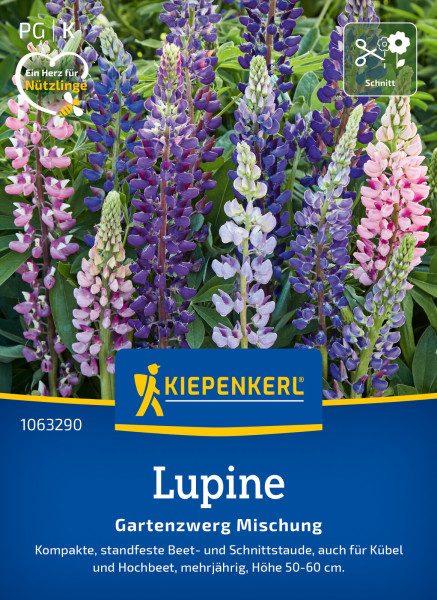

Anbau in Kübeln und Containern

Überraschenderweise eignen sich Lupinen recht gut für Kübel oder Container, was sie zu einer tollen Option für Balkone oder Terrassen macht. Hier ein paar Dinge, die ich dabei beachte:

- Ein großzügiger Topf mit mindestens 40 cm Durchmesser und guter Drainage ist Gold wert.

- Ich verwende am liebsten nährstoffarme, sandige Erde, die ich mit etwas Kompost aufpeppe.

- Regelmäßiges Gießen ist ein Muss - Topfpflanzen trocknen nun mal schneller aus.

- Beim Düngen bin ich zurückhaltend, da Lupinen empfindlich auf Überdüngung reagieren können.

Lupinen in Hanglage

An Hängen können Lupinen nicht nur dekorativ wirken, sondern auch zur Bodenstabilisierung beitragen. Hier meine Erfahrungen:

- Ich pflanze die Lupinen quer zum Hang - das mindert die Erosion spürbar.

- Eine gute Drainage ist unerlässlich, um Staunässe zu vermeiden.

- Kompakte Sorten haben sich als windresistenter erwiesen.

Küstennahe Standorte und Salztoleranz

Interessanterweise vertragen einige Lupinensorten salzhaltigen Boden recht gut, was sie für küstennahe Gärten prädestiniert:

- Die Gelbe Lupine (Lupinus luteus) hat sich als erstaunlich salztolerant erwiesen.

- In Küstennähe empfehle ich, die Lupinen an geschützten Stellen zu pflanzen - starke Winde mögen sie nämlich gar nicht.

- Häufigeres Wässern hilft, Salzablagerungen im Boden auszuspülen.

Ernte und Nachbearbeitung des Standorts

Die richtige Ernte und Nachbearbeitung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Lupinenkultivierung. Hier teile ich gerne meine Erfahrungen mit Ihnen.

Optimaler Erntezeitpunkt

Der ideale Zeitpunkt für die Ernte hängt davon ab, was Sie mit den Lupinen vorhaben:

- Für Zierpflanzen schneide ich die Blütenstände, wenn etwa ein Drittel der Blüten geöffnet ist - das sieht einfach am schönsten aus.

- Für die Samenernte warte ich, bis die Hülsen braun und trocken sind, aber noch nicht aufgeplatzt - Timing ist hier alles!

- Für Gründüngung mähe ich die Pflanzen kurz vor oder während der Blüte - so nutze ich den maximalen Nährstoffgehalt.

Bodenpflege nach der Ernte

Nach der Ernte bereite ich den Boden für die nächste Saison vor:

- Pflanzenreste entferne ich sorgfältig, um Krankheiten vorzubeugen.

- Den Boden lockere ich vorsichtig auf, ohne die Wurzeln zu beschädigen - die sind nämlich wahre Nährstoffspeicher!

- Bei Bedarf arbeite ich organisches Material ein, um die Bodenstruktur zu verbessern.

Vorbereitung für die nächste Saison

Um den Standort optimal für die nächste Anbauperiode vorzubereiten, beachte ich folgende Punkte:

- Eine Bodenanalyse kann sehr aufschlussreich sein, um den pH-Wert und Nährstoffgehalt zu überprüfen.

- Ich plane immer eine Fruchtfolge ein, um den Boden nicht einseitig zu beanspruchen - Vielfalt ist hier der Schlüssel!

- Manchmal säe ich eine Gründüngung aus, um den Boden zu regenerieren - das ist wie eine Wellnesskur für die Erde.

Lupinen erfolgreich kultivieren: Kernfaktoren und Praxistipps

Zum Schluss möchte ich die wichtigsten Standortfaktoren für Lupinen zusammenfassen und Ihnen ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben.

Zusammenfassung der wichtigsten Standortfaktoren

- Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist ideal

- Der Boden sollte gut durchlässig, sandig bis lehmig sein

- Ein pH-Wert zwischen 5,5 und 7,0 ist optimal

- Ausreichende Feuchtigkeit ist wichtig, aber Vorsicht vor Staunässe

- Lupinen brauchen nur mäßig Nährstoffe - bei Stickstoffdüngung ist Zurückhaltung geboten

Tipps für erfolgreichen Lupinenanbau

- Wählen Sie Sorten, die zu Ihrem Standort passen - nicht jede Lupine fühlt sich überall wohl

- Eine gründliche Bodenvorbereitung vor der Aussaat oder Pflanzung zahlt sich aus

- Achten Sie auf die Fruchtfolge und vermeiden Sie Lupinen-Monokulturen - Abwechslung hält den Boden gesund

- Gießen Sie regelmäßig, aber übertreiben Sie es nicht - Lupinen mögen es feucht, aber nicht nass

- Mulchen Sie den Boden, um Feuchtigkeit zu speichern und Unkraut in Schach zu halten

- Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig - so erkennen Sie Krankheiten oder Schädlingsbefall frühzeitig

Mit diesem Wissen sind Sie bestens gerüstet, um Lupinen erfolgreich anzubauen. Ob als farbenfroher Blickfang, nützliche Gründüngung oder sogar als Nahrungsquelle - Lupinen sind wahre Multitalente im Garten. Geben Sie ihnen die richtige Pflege am passenden Standort, und Sie werden mit einer prächtigen Blütenpracht und einem gesunden Boden belohnt. Viel Freude beim Gärtnern!