Mykorrhiza: Ein Kraftpaket für gesunde Cocktailtomaten

Mykorrhiza-Pilze sind faszinierende Helfer im Garten. Sie können den Anbau von Cocktailtomaten erheblich verbessern und für eine üppige Ernte sorgen.

Wichtige Erkenntnisse für Tomatengärtner

- Mykorrhiza verbessert die Nährstoffaufnahme der Tomatenpflanzen

- Symbiose zwischen Pilz und Wurzel stärkt die Pflanzengesundheit

- Cocktailtomaten profitieren besonders von der Partnerschaft

- Mykorrhiza kann Erträge steigern und Stress reduzieren

Die beeindruckende Welt der Mykorrhiza-Pilze

Was genau ist Mykorrhiza?

Mykorrhiza ist eine symbiotische Lebensgemeinschaft zwischen Pilzen und Pflanzenwurzeln. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich 'Pilzwurzel'. Es gibt verschiedene Arten von Mykorrhiza, aber für den Gemüseanbau ist besonders die arbuskuläre Mykorrhiza interessant.

Die Symbiose zwischen Pilz und Pflanzenwurzel

Bei dieser Partnerschaft durchdringen feine Pilzfäden, sogenannte Hyphen, die Wurzelzellen der Pflanze. Sie bilden baumartige Strukturen, die Arbuskeln genannt werden. Über diese Verbindung tauschen Pilz und Pflanze Nährstoffe aus. Der Pilz versorgt die Pflanze mit Mineralstoffen und Wasser, im Gegenzug erhält er Zucker, den die Pflanze durch Photosynthese produziert.

Als ich diese faszinierende Symbiose zum ersten Mal unter dem Mikroskop beobachtete, war ich verblüfft über die Komplexität dieser Verbindung.

Bedeutung für Ökosystem und Landwirtschaft

Mykorrhiza-Pilze spielen eine wichtige Rolle in natürlichen Ökosystemen. Sie verbinden Pflanzen untereinander und ermöglichen einen Nährstoffaustausch im Boden. In der Landwirtschaft gewinnt die gezielte Nutzung von Mykorrhiza zunehmend an Bedeutung. Sie könnte dazu beitragen, den Einsatz von Düngemitteln zu reduzieren und die Bodengesundheit zu verbessern.

Cocktailtomaten: Klein, aber oho!

Was macht Cocktailtomaten so besonders?

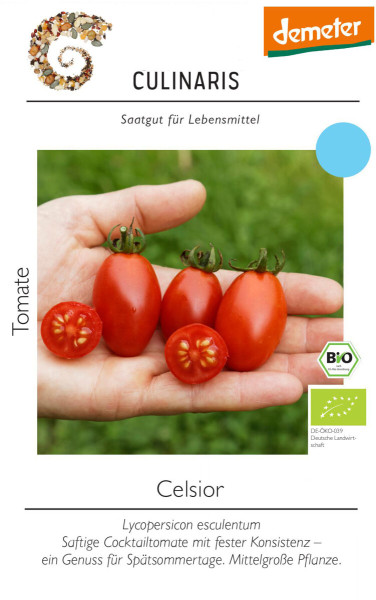

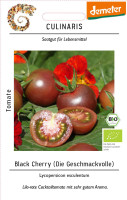

Cocktailtomaten sind wahre Delikatessen im Garten. Sie sind kleiner als herkömmliche Tomaten, meist nur 3-4 cm im Durchmesser, haben aber ein intensives Aroma. Ihre süß-säuerliche Geschmacksnote macht sie zu einem beliebten Snack und einer vielseitigen Zutat in der Küche.

Nährstoffbedarf und optimale Wachstumsbedingungen

Cocktailtomaten benötigen nährstoffreichen, gut durchlässigen Boden und viel Sonne. Besonders wichtig sind ausreichend Kalium und Phosphor für die Fruchtbildung. Eine gleichmäßige Wasserversorgung ist ebenfalls entscheidend, um Fruchtschäden wie Platzen oder Blütenendfäule zu vermeiden.

Herausforderungen beim Anbau von Cocktailtomaten

Der Anbau von Cocktailtomaten kann durchaus knifflig sein. Sie sind anfällig für verschiedene Pilzkrankheiten wie die Kraut- und Braunfäule. Auch Blattläuse und andere Schädlinge können den Pflanzen zusetzen. Zudem neigen die kleinen Früchte bei ungleichmäßiger Wasserversorgung schnell zum Platzen.

In meinem ersten Jahr mit Cocktailtomaten war die Ernte eher mager. Erst als ich die Bedeutung der Bodenpflege und die Vorteile von Mykorrhiza verstand, verbesserte sich die Situation deutlich.

Die Herausforderungen beim Anbau von Cocktailtomaten können mitunter entmutigend sein. Doch mit dem richtigen Wissen und etwas Unterstützung von unseren mikroskopisch kleinen Helfern, den Mykorrhiza-Pilzen, können Sie diese meistern und sich an einer reichen Ernte erfreuen. In den nächsten Abschnitten werden wir genauer betrachten, wie Mykorrhiza den Tomatenanbau verbessern kann.

Mykorrhiza und Tomaten: Eine faszinierende Partnerschaft

Die Symbiose zwischen Mykorrhiza-Pilzen und Tomatenwurzeln ist wirklich bemerkenswert, besonders bei Cocktailtomaten. Diese Zusammenarbeit bringt eine Vielzahl von Vorteilen für unsere Pflanzen mit sich.

Nährstoffe im Überfluss

Ein Hauptvorteil der Mykorrhiza beim Tomatenanbau liegt in der verbesserten Nährstoffaufnahme. Die feinen Pilzfäden - die sogenannten Hyphen - vergrößern die Wurzeloberfläche erheblich. Das ermöglicht es den Tomaten, deutlich mehr Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen, insbesondere schwer verfügbare Elemente wie Phosphor. Für Cocktailtomaten, die recht anspruchsvoll sind, ist das besonders vorteilhaft.

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, dass mit Mykorrhiza behandelte Cocktailtomaten nicht nur kräftiger wuchsen, sondern auch mehr Früchte ansetzten. Es war faszinierend zu sehen, wie diese mikroskopisch kleinen Helfer einen so großen Unterschied machen können.

Wasser - das flüssige Gold

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Mykorrhiza-Symbiose ist die Verbesserung der Wasseraufnahme und -speicherung. Die Pilzhyphen können Wasser aus Bodenbereichen aufnehmen, die für die Pflanzenwurzeln allein unerreichbar wären. Das ist besonders in Trockenperioden von unschätzbarem Wert.

Diese effizientere Wassernutzung macht die Pflanzen weniger anfällig für Trockenstress. Es wirkt sich positiv auf die Fruchtentwicklung aus und kann Probleme wie die gefürchtete Fruchtende-Fäule reduzieren, die oft durch unregelmäßige Wasserversorgung entsteht.

Gesunde Pflanzen, glückliche Gärtner

Mykorrhiza-Pilze tragen erheblich zur Verbesserung der allgemeinen Pflanzengesundheit bei. Sie stärken das Immunsystem der Tomaten und machen sie widerstandsfähiger gegen verschiedene Stressfaktoren wie Krankheiten, Schädlinge und ungünstige Umweltbedingungen.

Forschungen deuten darauf hin, dass mykorrhizierte Tomatenpflanzen eine höhere Toleranz gegenüber bodenbürtigen Krankheitserregern wie Fusarium und Verticillium aufweisen können. Auch die Widerstandsfähigkeit gegen Blattläuse und andere Plagegeister scheint sich zu verbessern. Für den ökologischen Anbau von Cocktailtomaten ist das besonders interessant, da hier auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet wird.

Mykorrhiza in der Praxis: So geht's

Die Anwendung von Mykorrhiza im Anbau von Cocktailtomaten ist erstaunlich einfach und kann sowohl im Hobbygarten als auch im professionellen Anbau umgesetzt werden. Hier ein paar praktische Tipps:

Die richtige Wahl treffen

Für Tomaten eignen sich besonders arbuskuläre Mykorrhiza-Pilze. Diese gibt es als Pulver, Granulat oder in flüssiger Form. Bei der Auswahl sollte man auf Produkte achten, die speziell für Gemüsepflanzen oder sogar Tomaten entwickelt wurden. Qualitativ hochwertige Präparate enthalten oft mehrere Mykorrhiza-Arten, um eine optimale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsmethoden

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mykorrhiza bei Cocktailtomaten anzuwenden:

- Direktanwendung bei der Aussaat: Das Mykorrhiza-Präparat wird direkt ins Saatgut oder unter die Aussaaterde gemischt.

- Anwendung beim Umtopfen: Beim Umtopfen oder Auspflanzen wird das Präparat direkt an die Wurzeln gegeben.

- Gießanwendung: Flüssige Mykorrhiza-Präparate können auch nach dem Pflanzen über das Gießwasser ausgebracht werden.

In meinem Garten habe ich die besten Erfahrungen damit gemacht, das Mykorrhiza-Präparat direkt beim Pflanzen der Tomatensetzlinge ins Pflanzloch zu geben. So stellt man sicher, dass die Pilze von Anfang an mit den Wurzeln in Kontakt kommen.

Timing ist alles

Der optimale Zeitpunkt für die erste Anwendung von Mykorrhiza ist früh im Wachstumszyklus der Tomatenpflanze. Idealerweise geschieht dies bereits bei der Aussaat oder spätestens beim Auspflanzen der Jungpflanzen.

In den meisten Fällen reicht eine einmalige Anwendung aus, da sich die Mykorrhiza-Pilze mit dem Wurzelwachstum der Tomaten ausbreiten. Bei sehr nährstoffarmen Böden oder in Topfkulturen kann eine zweite Anwendung nach etwa 4-6 Wochen sinnvoll sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine übermäßige Düngung, insbesondere mit Phosphor, die Entwicklung der Mykorrhiza hemmen kann. Daher sollte man nach der Anwendung von Mykorrhiza-Präparaten vorsichtig mit der Düngung umgehen und vorzugsweise auf organische Düngemittel zurückgreifen.

Durch die richtige Anwendung von Mykorrhiza können wir Hobbygärtner die Gesundheit und Produktivität unserer Cocktailtomaten deutlich verbessern. Die Symbiose zwischen Pilz und Pflanze unterstützt nicht nur das Wachstum und den Ertrag, sondern trägt auch zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Anbauweise bei. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese mikroskopisch kleinen Helfer einen so großen Unterschied in unserem Garten machen können.

Vorteile der Mykorrhiza-Nutzung für Cocktailtomaten

Steigerung des Ertrags und der Fruchtqualität

Die Verwendung von Mykorrhiza-Pilzen beim Anbau von Cocktailtomaten kann den Ertrag beachtlich steigern. Durch die verbesserte Nährstoffaufnahme, besonders von Phosphor, können die Pflanzen mehr Energie in die Fruchtbildung stecken. Das Ergebnis? Nicht nur mehr Tomaten pro Pflanze, sondern auch Früchte von höherer Qualität.

In meinem Garten habe ich festgestellt, dass Cocktailtomaten mit Mykorrhiza-Symbiose oft größere und gleichmäßiger geformte Früchte hervorbringen. Der Geschmack scheint intensiver zu sein - vermutlich wegen der optimierten Nährstoffversorgung.

Verbesserung der Pflanzengesundheit und Widerstandsfähigkeit

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Stärkung des Immunsystems der Tomatenpflanzen. Die Symbiose zwischen Pilz und Pflanzenwurzel führt zu einer erhöhten Produktion von Abwehrstoffen in der Pflanze. Dies macht die Cocktailtomaten widerstandsfähiger gegen verschiedene Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze, Bodenverdichtung, Schädlingsbefall und Pilzkrankheiten.

Gerade bei den oft empfindlichen Cocktailtomaten kann diese gesteigerte Robustheit den Unterschied zwischen einer mageren und einer reichen Ernte ausmachen.

Reduzierung des Düngemitteleinsatzes

Ein oft unterschätzter Vorteil der Mykorrhiza-Nutzung ist die Möglichkeit, den Einsatz von künstlichen Düngemitteln zu reduzieren. Da die Pilze die Nährstoffaufnahme der Pflanzen optimieren, können Cocktailtomaten auch bei geringerer Düngung gute Erträge liefern.

Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Weniger Dünger bedeutet weniger Auswaschung von Nährstoffen ins Grundwasser und eine geringere Belastung des Bodens.

Kombinationen mit anderen Anbaumethoden

Mykorrhiza und organische Düngung

Die Kombination von Mykorrhiza-Pilzen mit organischer Düngung kann besonders effektiv sein. Organische Dünger wie Kompost oder gut verrotteter Mist bieten den Mykorrhiza-Pilzen zusätzliche Nahrung und fördern ihr Wachstum. Gleichzeitig helfen die Pilze den Cocktailtomaten, die im organischen Material gebundenen Nährstoffe besser zu erschließen.

Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Bei der Verwendung von Bokashi oder anderen fermentierten organischen Düngern ist Vorsicht geboten. Die darin enthaltenen Mikroorganismen können mit den Mykorrhiza-Pilzen konkurrieren. Es empfiehlt sich, einen zeitlichen Abstand zwischen der Anwendung von fermentiertem Dünger und der Mykorrhiza-Impfung einzuhalten.

Integration in Fruchtfolgen und Mischkulturen

Mykorrhiza-Pilze lassen sich gut in verschiedene Anbausysteme integrieren. In Fruchtfolgen können sie dazu beitragen, die Bodenstruktur zu verbessern und Nährstoffe im Boden zu halten. Das kommt nicht nur den Cocktailtomaten, sondern auch den Folgekulturen zugute.

In Mischkulturen können Mykorrhiza-Pilze sogar als eine Art 'Kommunikationsnetzwerk' zwischen verschiedenen Pflanzenarten fungieren. Sie ermöglichen einen Nährstoffaustausch zwischen den Pflanzen und können so das Wachstum der gesamten Gemeinschaft fördern.

Synergie mit biologischem Pflanzenschutz

Die Verwendung von Mykorrhiza-Pilzen harmoniert gut mit Methoden des biologischen Pflanzenschutzes. Die durch die Pilze gestärkte Pflanzengesundheit macht den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln oft überflüssig.

Zudem können Mykorrhiza-Pilze die Wirksamkeit von Nützlingen wie Raubmilben oder Schlupfwespen unterstützen. Die gesünderen, widerstandsfähigeren Pflanzen bieten den Nützlingen bessere Lebensbedingungen und ermöglichen so eine effektivere biologische Schädlingskontrolle.

Interessanterweise deuten manche Studien darauf hin, dass mykorrhizierte Pflanzen für bestimmte Schädlinge weniger attraktiv sind. Dies könnte auf Veränderungen im Stoffwechsel der Pflanzen zurückzuführen sein, die durch die Symbiose mit den Pilzen hervorgerufen werden.

Die Integration von Mykorrhiza-Pilzen in den Anbau von Cocktailtomaten bietet zahlreiche Vorteile. Von der Ertragssteigerung über die verbesserte Pflanzengesundheit bis hin zur Reduzierung von Düngemitteln - die kleinen Pilze können Großes bewirken. Ihre Fähigkeit, sich in verschiedene Anbausysteme einzufügen, macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Tomatengärtner, der auf natürliche Weise gesunde und ertragreiche Pflanzen kultivieren möchte.

Herausforderungen beim Einsatz von Mykorrhiza und mögliche Lösungen

Die Anwendung von Mykorrhiza-Pilzen im Cocktailtomatenanbau ist nicht immer ein Kinderspiel. Verschiedene Faktoren können die Wirksamkeit beeinflussen. Ein entscheidender Punkt ist die Bodenqualität. Schwere, verdichtete Böden machen es den Pilzen schwer, sich auszubreiten. Hier hilft es, den Boden vor der Aussaat oder Pflanzung gründlich aufzulockern. Auch der pH-Wert spielt eine Rolle: Die Pilze mögen es leicht sauer bis neutral. Bei zu alkalischen Böden könnte man vorsichtig etwas Nadelholzkompost untermischen, um den pH-Wert zu senken.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden. Viele dieser Produkte können unsere mikroskopischen Helfer schädigen oder sogar abtöten. Um das zu vermeiden, sollten wir auf organische Düngemethoden und biologische Pflanzenschutzmittel setzen. Wenn sich der Einsatz von Chemikalien nicht vermeiden lässt, ist es ratsam, die Dosierung zu reduzieren und zeitlich versetzt anzuwenden.

Je nach Anbausystem gibt es weitere Herausforderungen. Im Freiland können extreme Wetterbedingungen die Mykorrhiza-Symbiose stören. Eine Mulchschicht aus organischem Material kann hier Wunder wirken, indem sie den Boden feucht und die Temperatur stabil hält. Im Gewächshaus ist gute Belüftung das A und O, um Pilzkrankheiten vorzubeugen. Bei der Containerkultur kommt es auf die richtige Substratwahl an – torffreie, nährstoffarme Mischungen bieten den Mykorrhiza-Pilzen ideale Bedingungen zum Wachsen.

Ein Blick in die Zukunft: Spannende Forschungsansätze

Es ist faszinierend zu sehen, wie Wissenschaftler an der Entwicklung spezieller Mykorrhiza-Stämme für Cocktailtomaten arbeiten. Das Ziel? Eine noch effektivere Symbiose, die zu höheren Erträgen und besserer Fruchtqualität führt. Wer weiß, vielleicht gibt es bald Pilzstämme, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer geliebten Cocktailtomaten zugeschnitten sind.

Die Integration von Mykorrhiza in moderne Anbausysteme und Präzisionslandwirtschaft eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor: In Zukunft könnten Sensoren den Mykorrhizierungsgrad der Pflanzen überwachen und genau anzeigen, wann eine Nachinokulation nötig ist. Auch die Kombination mit anderen biologischen Pflanzenstärkungsmitteln, wie nützlichen Bakterien, wird erforscht. Das klingt für mich nach einem spannenden Cocktail für unsere Tomaten!

Der Einsatz von Mykorrhiza birgt enormes Potenzial für einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Tomatenanbau. Die Symbiose ermöglicht es den Pflanzen, Wasser und Nährstoffe effizienter zu nutzen. Das bedeutet weniger Dünger und somit weniger Belastung für die Umwelt. Ein weiterer Pluspunkt: Die Pilze stärken die Pflanzen gegen Stressfaktoren wie Trockenheit oder Salzbelastung – angesichts des Klimawandels ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Mykorrhiza: Ein Schlüssel zum Erfolg

Die Partnerschaft zwischen Mykorrhiza-Pilzen und Cocktailtomaten eröffnet uns Hobbygärtnern und professionellen Anbauern spannende Möglichkeiten für einen ertragreichen und nachhaltigen Anbau. Dank verbesserter Nährstoffaufnahme, erhöhter Stresstoleranz und gesteigerter Pflanzengesundheit können wir von dieser natürlichen Symbiose nur profitieren. Sicher, es gibt noch Herausforderungen zu meistern. Aber mit dem richtigen Know-how und der passenden Anwendung kann die Mykorrhiza-Technologie den Cocktailtomatenanbau auf ein neues Level heben. Der Weg zu köstlichen, gesunden Tomaten führt über unsere unsichtbaren Helfer im Boden – die faszinierenden Mykorrhiza-Pilze. Ich bin schon gespannt, was die Zukunft für diese beeindruckende Partnerschaft bereithält!