Pflanzenfamilie Hülsenfrüchtler: Fabaceae

Die Hülsenfrüchtler sind ein alte und artenreiche Pflanzenfamilie, zu denen viele weltweit bedeutende Nutzpflanzen, aber auch einige Zierpflanzen zählen. Eine Besonderheit der Familie, sie hat in der wissenschaftlichen Nomenklatur zwei gültige Namen, Fabaceae und Leguminosae .

Merkmale der Hülsenfrüchtler

Die Laubblätter sind typischerweise wechselständig am Stiel angeordnet und unpaarig gefiedert. Bei manchen Arten hat sich das endständige Fiederblättchen zu einer Ranke umgebildet. Die Blüten stehen oft in dichten Trauben, Ähren oder Rispen. Die meist zweigeschlechtlichen Blüten bestehen aus drei Kronblätter, wobei selten auch ein bis fünf Kronblätter auftreten. Bis zu neun Staubblätter sind hülsenförmig verwachsen, nach der Befruchtung bilden sich die typischen Hülsenfrüchte aus. In den Fruchthülsen bilden sich mehrere Samen aus. Zur Reife öffnet sich die Hülse an der Rückennaht und gibt den proteinreichen Samen frei.

Hülsenfrüchtler – nachhaltige Proteinquelle durch biologische Stickstofffixierung

Hülsenfrüchtler haben einen genialen Mechanismus. Mithilfe von Bodenbakterien fixieren die Pflanzen Stickstoff aus der Luft. Sie sorgen somit selbst für ihre Stickstoffdüngung. Damit das funktioniert, müssen die passenden Bakterienstämme überwiegend aus der Gattung Rhizobium oder Bradyrhizobium im Boden vorhanden sein. Jede Pflanzenart wie Erbsen, Soja oder Klee hat ihre ganz eigenen Bakterienstämme.

Manche Bakterienstämme kommen natürlicherweise in unseren Böden vor, andere müssen erst eingebracht werden. Im Internet können Bakterienpräparate erworben werden, damit wird das Saatgut geimpft. Ohne Impfung kann es sein, dass kein Stickstoff fixiert wird, weil der passende Bakterienstamm nicht vorhanden ist. Graben Sie zur Kontrolle einmal an den Wurzeln, Sie werden kleine verdickte Knöllchen finden. Brechen Sie versuchsweise einige Knöllchen auf, ist das innere rot oder rötlich, haben die Knöllchenbakterien ihre Arbeit aufgenommen.

In den Knöllchen wird unter Sauerstoffausschluss mittels Nitrogenase Stickstoff fixiert. Das Ganze ist ein Geben und Nehmen, die Bakterien stellen Stickstoff in Form von Ammoniak zur Verfügung, während die Pflanze Zucker spendet.

Eine üppige Stickstoffdüngung bremst die Stickstofffixierung, mit einem Ertragsausfall müssen Sie allerdings nicht rechnen. Ganz im Gegenteil, auch Hülsenfrüchtler gedeihen besser und bringen einen höheren Ertrag hervor, wenn Sie den Stickstoff ganz normal über den Boden aufnehmen können.

Vorsicht bei rohen Bohnen

Viele Hülsenfrüchtler enthalten Phasin. Phasin ist ein Sammelbegriff für verschiedene giftige Lektine. Besonders reichlich kommen Phasine in rohen Bohnen, Kichererbsen und Lupinen vor. Deswegen sollten Hülsenfrüchte nicht roh verzehrt werden. Durch längeres Kochen oder Braten werden die Giftstoffe zerstört. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Erbsen, sie enthalten auch roh Lektine in unbedenklicher Menge.

Fruchtfolge – diese Besonderheiten gibt es

Wie die meisten Pflanzen sollte auch bei Hülsenfrüchten mindestens drei Jahre Anbaupause eingehalten werden. Eine Ausnahme hiervon bildet die Sojabohne, sie gilt als gut selbstverträglich und kann mehrere Jahre hintereinander auf dem gleichen Standort angebaut werden. Außerdem gilt die empfohlene Anbaupause nur für die Gattungen, nicht für die Familien. Konkret heißt das, Sie können Gartenbohne Phaseolus vulgaris , nach Erbsen Pisum sativum anbauen, ohne die Fruchtfolge zu gefährden.

Die wichtigsten Arten der Hülsenfrüchtler

Die Hülsenfrüchtler stellen mit den Süßgräsern die weltweit wichtigsten Nutzpflanzen. Angefangen bei Futterpflanzen wie Klee und Luzerne über Erbsen und Bohnen bis hin zu attraktiven Zierpflanzen wie Lupinen und Zierwicken.

Erbsen Pisum sativum

In einem Gemüsegarten dürfen Erbsen natürlich nicht fehlen. Man unterscheidet drei Typen, Markererbsen, Palererbsen und Zuckererbsen. Markererbsen sind ideal für den Frischverzehr, zum Trocknen sind sie nicht geeignet, dafür eignen sich die Palerersen besser. Die Palererbsen dienen getrocknet im Winter als Grundlage für deftige Eintöpfe. Im Garten besonders beliebt sind die Zuckererbsen. Hier erntet man nicht die reifen Erbsensamen, sondern die junge, unreife Schote.

Sortentipp: Delikata

Die Zuckererbse Delikata ist eine Sorte für alles. Jung werden die zarten Schoten gegessen, ausgereift werden die süß schmeckenden Samen genossen. Die Schoten werden bis zu 11 cm lang, 2 cm breit und können roh vom Strauch genascht werden.

Bohnen Phaseolus vulgaris

die Gartenbohne kommt in vielen Formen und Farben vor. Von kleinen Buschbohnen, über halblange Reiserbohnen bis hin zu imposanten Stangenbohnen ist alles dabei. Auch die Vielfältigkeit der Früchte lässt keine Wünsche offen. Ob farbenfrohe Trockenbohnen oder lieber grüne Brechbohnen, Sie haben die Qual der Wahl.

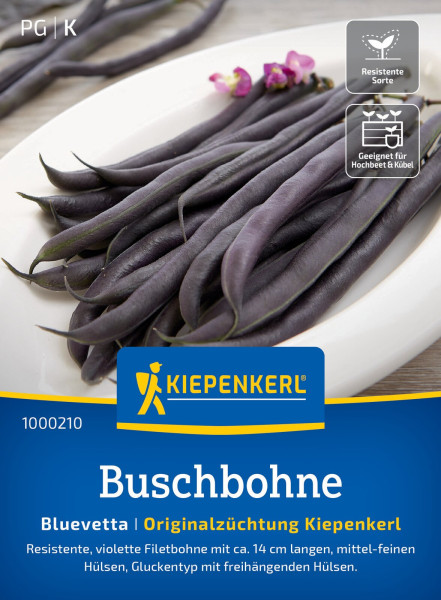

Sortentipp: Bluevetta

Die robuste Buschbohne Bluevetta vereint alle Wuchseingenschaften, die man sich bei einer Bohne wünscht. Sie ist resistent gegen vielerlei Krankheiten und die zahlreichen Hülsen stehen über dem Laub und sind deswegen besonders leicht zu ernten. Geerntet werden tief violette, junge Hülsen. Die wunderschöne Farbe verliert sich allerdings beim Kochen, die Schoten werden wieder saftig grün.

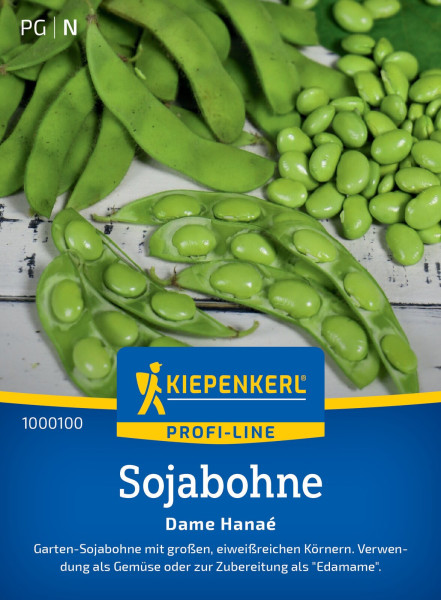

Sojabohne Glycine max

Im Garten lohnt sich der Anbau von Sojabohnen vor allem für den Frischverzehr. Edamame nennt man die asiatische Spezialität aus gesalzenen, blanchierten Sojabohnen. Die noch grünen Hülsen werden vor der Totreife geerntet und kurz in kochendem Wasser blanchiert. Verzehrt werden die eiweißreichen grünen Kerne, entweder so als Snack oder als Beilage zu asiatischen Gerichten genossen werden.

Sortentipp: Summer Shell

Die Sorte Summer Shell bildet besonders große Körner aus, die sich perfekt zum Verzehr als Edamame eignen. Sojabohnen sind wärmeliebend und haben eine lange Reifezeit. Es lohnt sich, die Pflanzen im April auf der Fensterbank vorzuziehen und Ende Mai auszupflanzen. Die Pflanzen werden bis zu einem Meter hoch und wachsen sehr buschig. Lassen Sie zwischen den Reihen 40 cm Platz, dann können Sie besonders große und zahlreiche Sojabohnen ernten.

Duftwicken Vicia sp.

Nicht nur im Gemüsebeet, auch im Ziergarten finden sich Hülsenfrüchtler. Besonders schön sind die Duftwicken. Meist in roten oder rosa Farbtönen leuchten sie von weitem und verströmen einen betörenden Duft. Da Duftwicken frostempfindlich ist, dürfen Sie erst nach den Eisheiligen gesät oder gepflanzt werden. Belohnt werden Sie mit einem üppigen Blütenmeer, das den ganzen Sommer über anhält.

Sortentipp: Sommerduft (Hängewicke)

Ganz besonders hat es uns Sperlis Wicke „Sommerduft“ angetan. Anders als ihre ebenso üppig blühenden Verwandten, sucht diese Sorte ihren Weg nach unten und bildet üppige hängende Blütenteppiche. Eine ideale Pflanze für die Topfkultur, aber auch die Ecken eines Hochbeets lassen sich mit dieser besonderen Wickensorte in ein duftendes Blumenmeer verwandeln.