Wildblumenwiese ohne Gräser: Ein Paradies für Insekten und Artenvielfalt

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser ist ein vielfältiges Ökosystem, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leistet.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Wildblumenwiesen ohne Gräser fördern die Artenvielfalt

- Sie benötigen weniger Pflege als konventionelle Rasenflächen

- Magere Böden und sonnige Standorte sind ideal

- Die Aussaat erfolgt am besten im Frühjahr oder Herbst

Was ist eine Wildblumenwiese ohne Gräser?

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser ist eine Fläche, die ausschließlich mit heimischen Wildblumen bepflanzt ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wiesen fehlen hier die Gräser, was zu einer besonderen Ästhetik und ökologischen Dynamik führt.

Vorteile gegenüber konventionellen Rasenflächen

Wildblumenwiesen ohne Gräser bieten zahlreiche Vorteile:

- Geringerer Pflegeaufwand: Sie müssen seltener gemäht werden

- Wassersparend: Die tiefen Wurzeln der Wildblumen machen sie trockenheitsresistenter

- Kein Dünger nötig: Die Pflanzen sind an nährstoffarme Böden angepasst

- Ganzjährige Attraktivität: Blüten von Frühjahr bis Herbst, interessante Winterstrukturen

Ökologische Bedeutung

Wildblumenwiesen ohne Gräser sind wichtige Zentren der Biodiversität:

- Lebensraum für Insekten: Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber finden hier Nahrung

- Förderung seltener Arten: Viele bedrohte Pflanzenarten können hier wachsen

- Natürliche Schädlingsbekämpfung: Nützlinge wie Marienkäfer finden hier ein Zuhause

- Bodenverbesserung: Tiefwurzelnde Pflanzen lockern den Boden auf

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Ideale Standortbedingungen

Für eine erfolgreiche Wildblumenwiese ohne Gräser sind folgende Bedingungen optimal:

- Sonniger bis halbschattiger Standort

- Magerer, durchlässiger Boden

- Keine Staunässe

- Windgeschützte Lage

Bodenanalyse und -vorbereitung

Vor der Aussaat ist eine gründliche Bodenvorbereitung unerlässlich:

- Bodenanalyse durchführen: pH-Wert und Nährstoffgehalt bestimmen

- Boden umgraben und von Wurzelunkräutern befreien

- Oberfläche feinkrümelig harken

- Bei zu fettem Boden: Sand oder Kies einarbeiten

Nährstoffmanagement für magere Böden

Wildblumen gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden:

- Auf Düngung verzichten

- Bei zu nährstoffreichem Boden: obere Schicht abtragen oder mit Sand vermischen

- Kalk nur bei zu saurem Boden (pH < 5,5) einarbeiten

Aussaat und Etablierungsphase

Optimaler Zeitpunkt für die Aussaat

Die beste Zeit für die Aussaat ist:

- Frühjahr: März bis Mai

- Herbst: September bis Oktober

Eine Herbstaussaat kann vorteilhaft sein, da viele Wildblumen Kaltkeimer sind und im Frühjahr besser auflaufen.

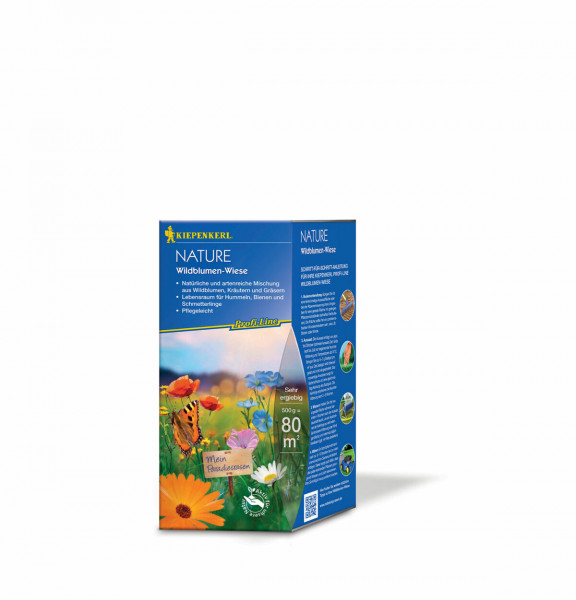

Saatgutmischungen ohne Gräser

Wählen Sie eine hochwertige Saatgutmischung:

- Regionales, standortgerechtes Saatgut verwenden

- Auf Artenvielfalt achten: Ein- und mehrjährige Arten kombinieren

- Spezialmischungen für unterschiedliche Bodenverhältnisse beachten

Aussaattechniken

Für eine gleichmäßige Verteilung:

- Saatgut mit Sand oder Sägemehl strecken

- Breitwürfig von Hand oder mit Streuer aussäen

- Saatgut leicht anwalzen oder einharken

- Boden feucht halten, aber nicht überwässern

Pflege während der Keimung und frühen Wachstumsphase

In den ersten Wochen nach der Aussaat:

- Boden gleichmäßig feucht halten

- Vogelfraß durch Abdecken mit Vlies verhindern

- Unkraut vorsichtig von Hand entfernen

- Geduld haben: Manche Arten keimen erst im zweiten Jahr

Mit der richtigen Vorbereitung und Pflege entwickelt sich Ihre Wildblumenwiese ohne Gräser zu einem blühenden Refugium für Insekten und einem attraktiven Gartenelement.

Grundlegende Pflegemaßnahmen für Ihre Wildblumenwiese

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser zu pflegen, erfordert besondere Aufmerksamkeit. Hier erfahren Sie, worauf es bei der Bewässerung, Düngung und Unkrautbekämpfung ankommt.

Bewässerung: Weniger ist oft mehr

Wildblumen sind robust und kommen in der Regel gut mit den natürlichen Niederschlägen zurecht. Trotzdem gibt es Situationen, in denen eine zusätzliche Bewässerung sinnvoll sein kann:

- In der Keimphase: Hier brauchen die zarten Pflänzchen regelmäßig Feuchtigkeit.

- Bei lang anhaltender Trockenheit: Wenn es wochenlang nicht regnet, freuen sich auch Wildblumen über einen Schluck Wasser.

Um Wasser zu sparen, empfiehlt sich das Gießen in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend. So verdunstet weniger Wasser nutzlos. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Holzhäckseln hält die Feuchtigkeit im Boden.

Düngung: Ein klares Nein!

Wildblumen bevorzugen nährstoffarme Böden. Zu viele Nährstoffe fördern das Wachstum unerwünschter Pflanzen und verdrängen die eigentlichen Stars Ihrer Wiese. Daher gilt: Finger weg vom Dünger!

Stattdessen können Sie auf natürliche Weise für eine ausgewogene Nährstoffversorgung sorgen:

- Lassen Sie das Mähgut nach dem Schnitt ein paar Tage liegen. So können Samen ausfallen und Nährstoffe werden auf natürliche Weise zurückgeführt.

- Eine dünne Schicht Kompost im Frühjahr kann die Bodenstruktur verbessern, ohne zu überdüngen.

Unkrautbekämpfung: Mit Bedacht statt Chemie

In einer Wildblumenwiese gibt es streng genommen kein "Unkraut". Trotzdem können sich einige Pflanzen zu stark ausbreiten und andere verdrängen. Hier hilft selektives Jäten:

- Entfernen Sie hartnäckige Wurzelunkräuter wie Quecke oder Distel vorsichtig mit der Wurzel.

- Lassen Sie einheimische Wildkräuter stehen - sie gehören zum natürlichen Ökosystem.

- Mähen Sie Problemstellen gezielt, bevor sich Samen bilden können.

Eine dichte, gesunde Wildblumenwiese ist der beste Schutz gegen unerwünschte Eindringlinge. Geben Sie Ihrer Wiese Zeit, sich zu etablieren!

Spezifische Pflegemaßnahmen für grasfreie Wildblumenwiesen

Wie pflegt man eine Wildblumenwiese ohne Gräser? Hier sind bewährte Methoden:

Mähregime: Timing ist wichtig

Bei der Pflege Ihrer Wildblumenwiese ist der richtige Schnitt entscheidend. Anders als beim Rasen gilt hier: Weniger ist mehr!

- Mähen Sie nur ein- bis zweimal im Jahr.

- Der erste Schnitt erfolgt in der Regel Ende Juni oder Anfang Juli, wenn die meisten Blumen verblüht sind.

- Ein zweiter Schnitt kann im September folgen, ist aber nicht immer nötig.

Eine gute Methode ist die Staffelmahd. Dabei mähen Sie die Fläche nicht auf einmal, sondern in Etappen. So bleiben immer Rückzugsorte für Insekten erhalten.

Die richtige Technik macht's

Vergessen Sie den Rasenmäher! Für eine Wildblumenwiese eignen sich andere Werkzeuge besser:

- Eine Sense oder ein Balkenmäher schneiden die Pflanzen sauber ab, ohne sie zu zerquetschen.

- Stellen Sie die Schnitthöhe auf mindestens 10 cm ein, um Rosetten und Jungpflanzen zu schonen.

- Rechen Sie das Mähgut nach ein paar Tagen ab, damit der Boden nicht überdüngt wird.

Nachsaat und Lückenschluss: Geduld zahlt sich aus

Auch in der schönsten Wildblumenwiese können mal Lücken entstehen. Keine Sorge! Die Natur regelt vieles von selbst. Trotzdem können Sie nachhelfen:

- Beobachten Sie Ihre Wiese genau. Wo fehlen Pflanzen? Welche Arten kommen zu kurz?

- Säen Sie gezielt nach, am besten im Spätsommer oder zeitigen Frühjahr.

- Lockern Sie den Boden in den Lücken vorsichtig auf und drücken Sie die Samen leicht an.

Ein praktischer Tipp: Mischen Sie die Samen mit Sand. So verteilen sie sich gleichmäßiger und Sie sehen, wo Sie schon gesät haben.

Bedenken Sie: Eine Wildblumenwiese braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Mit etwas Geduld und den richtigen Pflegemaßnahmen werden Sie bald von einer bunten Blütenpracht belohnt, die Insekten und Menschen gleichermaßen erfreut.

Saisonale Pflegearbeiten für Ihre Wildblumenwiese

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser erfordert das ganze Jahr über spezielle Aufmerksamkeit. Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Herausforderungen und Aufgaben mit sich. Betrachten wir die saisonalen Pflegearbeiten genauer.

Frühjahrspflege: Der Beginn des neuen Gartenjahres

Nach dem letzten Frost beginnt die Arbeit auf Ihrer Wildblumenwiese. Beseitigen Sie Winterschäden, entfernen Sie abgestorbene Pflanzenteile und angesammeltes Laub. Gehen Sie vorsichtig vor, um zarte Frühblüher zu schonen.

Bereiten Sie die Wiese auf die Wachstumsphase vor. Lockern Sie behutsam die oberste Bodenschicht, ohne tief zu graben. Dies verbessert die Durchlüftung und erleichtert den Wildblumen die Wurzelausbreitung.

Sommerpflege: Wassermanagement und selektives Jäten

Im Sommer steht das Wassermanagement im Fokus. Wildblumenwiesen sind zwar trockenheitsresistent, benötigen aber bei längeren Dürreperioden Unterstützung. Gießen Sie früh morgens oder spät abends, um Verdunstung zu reduzieren.

Fördern Sie die Blütenbildung durch selektives Jäten. Entfernen Sie Pflanzen, die sich zu stark ausbreiten und andere Arten verdrängen könnten. Achten Sie darauf, keine wertvollen Wildblumen versehentlich zu entfernen.

Herbstpflege: Vorbereitung auf die Ruhephase

Im Herbst bereiten Sie Ihre Wildblumenwiese auf die Winterruhe vor. Belassen Sie verblühte Pflanzen als Nahrung und Schutz für Insekten und Vögel. Ernten Sie Samen besonders schöner oder seltener Arten für die Nachsaat im Frühjahr.

Ein letzter Schnitt vor dem Winter kann sinnvoll sein, um Verfilzung zu verhindern. Schneiden Sie nicht zu tief, damit die Pflanzen ausreichend Frostschutz behalten.

Winterpflege: Zeit der Ruhe

Im Winter gilt: Zurückhaltung üben. Die Wildblumenwiese braucht ihre Ruhe. Schützen Sie empfindliche Arten vor starkem Frost mit einer dünnen Schicht Laub oder Reisig.

Belassen Sie abgestorbene Pflanzenstängel als Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten. Entfernen Sie diese erst im späten Winter oder frühen Frühjahr.

Langfristige Erhaltungsstrategien für Ihre Wildblumenwiese

Für die langfristige Erhaltung Ihrer Wildblumenwiese sind einige Strategien unerlässlich. Ein regelmäßiges Monitoring der Artenvielfalt ist dabei von großer Bedeutung.

Artenvielfalt im Blick behalten

Beobachten Sie, welche Arten sich auf Ihrer Wiese ansiedeln und welche möglicherweise verschwinden. Führen Sie ein einfaches Tagebuch über die vorkommenden Pflanzen und ihre Entwicklung. So erkennen Sie frühzeitig, ob sich unerwünschte Arten ausbreiten oder bestimmte Wildblumen Unterstützung benötigen.

Anpassung der Pflegemaßnahmen

Passen Sie die Pflegemaßnahmen basierend auf Ihren Beobachtungen an. Möglicherweise benötigen bestimmte Bereiche mehr Wasser oder einige Arten werden zu dominant. Bleiben Sie flexibel und bereit, Ihre Strategien zu ändern.

Probieren Sie verschiedene Mahdzeitpunkte und -techniken aus. Eine Staffelmahd, bei der Sie die Wiese in Abschnitten zu unterschiedlichen Zeiten mähen, kann die Artenvielfalt fördern und bietet Insekten stets blühende Bereiche.

Management von Sukzession

Eine große Herausforderung bei der Erhaltung einer Wildblumenwiese ist das Management der natürlichen Sukzession. Ohne Eingriffe würde die Wiese langfristig verbuschen und sich in Richtung Wald entwickeln.

Regelmäßiges Mähen ist unerlässlich, um dies zu verhindern. Entfernen Sie aufkommende Gehölze konsequent. In manchen Fällen kann eine kontrollierte Störung der Oberfläche sinnvoll sein, um Keimbedingungen für einjährige Arten zu schaffen.

Bedenken Sie: Eine Wildblumenwiese ist ein dynamisches System. Veränderungen sind normal und erwünscht. Streben Sie ein Gleichgewicht zwischen Erhaltung und natürlicher Entwicklung an.

Mit diesen Strategien und etwas Geduld werden Sie eine blühende, artenreiche Wildblumenwiese schaffen und erhalten - ein Refugium für Insekten und eine Freude für das Auge.

Herausforderungen und Lösungen bei der Wildblumenwiese ohne Gräser

Umgang mit invasiven Arten

Eine große Herausforderung bei der Pflege einer Wildblumenwiese ohne Gräser ist der Umgang mit invasiven Arten. Diese unerwünschten Pflanzen können sich schnell ausbreiten und die heimischen Wildblumen verdrängen. Regelmäßiges Monitoring und gezieltes Entfernen sind wichtig. Besonders auf Wurzelunkräuter wie Löwenzahn oder Disteln sollte man achten. Eine Methode ist das vorsichtige Ausstechen mit einem Unkrautstecher, wobei die Wurzeln möglichst vollständig entfernt werden sollten.

Balance zwischen Wildnis und gepflegtem Aussehen

Eine weitere Herausforderung ist die richtige Balance zwischen einem natürlichen, wilden Aussehen und einem gepflegten Eindruck. Viele Gartenbesitzer wünschen sich eine naturnahe Fläche, möchten aber gleichzeitig einen ordentlichen Eindruck vermitteln. Ein Kompromiss kann sein, die Randbereiche der Wiese regelmäßig zu mähen und einen sauberen Übergang zu anderen Gartenbereichen zu schaffen. Auch geschwungene Pfade durch die Wiese können einen gepflegten Eindruck vermitteln, ohne den natürlichen Charakter zu zerstören.

Anpassung an klimatische Veränderungen

Der Klimawandel stellt Gartenbesitzer vor neue Herausforderungen. Längere Trockenperioden und extreme Wetterereignisse können einer Wildblumenwiese zusetzen. Eine Lösung ist die Auswahl von trockenheitsresistenten Arten bei der Nachsaat. Auch das Mulchen mit organischem Material kann die Feuchtigkeit im Boden halten. In besonders trockenen Sommern kann eine gelegentliche, sparsame Bewässerung notwendig sein, um die Artenvielfalt zu erhalten.

Der ökologische Mehrwert einer Wildblumenwiese ohne Gräser

Ein Paradies für Insekten

Eine Stärke einer Wildblumenwiese ohne Gräser ist ihr Beitrag zur Förderung der Insektenvielfalt. Die verschiedenen Blütenformen und -farben locken viele Bestäuber an. Wildbienen, Schmetterlinge und Schwebfliegen finden hier Nahrung und Lebensraum. Besonders wertvoll sind Pflanzen mit ungefüllten Blüten, da diese leichter zugänglich sind und mehr Nektar und Pollen bieten. Eine Vielfalt an Blühzeitpunkten sorgt für Nahrung vom Frühjahr bis in den Herbst.

Lebensraum für Kleintiere

Nicht nur Insekten profitieren von einer Wildblumenwiese. Auch für viele Kleintiere bietet sie einen wertvollen Lebensraum. Eidechsen sonnen sich auf warmen Steinen zwischen den Blumen, während Igel und Mäuse Schutz und Nahrung finden. Vögel wie Meisen und Finken picken Samen aus den Blütenständen. Um den Wert als Lebensraum zu erhöhen, kann man kleine Strukturelemente wie Totholzhaufen oder Steinhügel integrieren.

Beitrag zum lokalen Ökosystem

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser leistet einen wichtigen Beitrag zum lokalen Ökosystem. Sie fungiert als Trittsteinbiotop und verbindet größere Naturräume miteinander. Dadurch wird der genetische Austausch zwischen Populationen gefördert und die Biodiversität gestärkt. Zudem tragen Wildblumenwiesen zur Verbesserung des Mikroklimas bei, indem sie Staub binden und für Abkühlung in heißen Sommermonaten sorgen.

Wildblumenwiese als Teil des Gartens

Integration in den Naturgarten

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser lässt sich gut in das Konzept eines Naturgartens integrieren. Sie bildet einen fließenden Übergang zu anderen naturnahen Elementen wie Hecken, Obstbäumen oder einem Teich. Wichtig ist, dass die Übergänge natürlich wirken und nicht zu abrupt sind. Eine Möglichkeit ist, die Wildblumenwiese an den Rändern in höhere Stauden übergehen zu lassen, die wiederum an Gehölze angrenzen.

Kombination mit anderen Gartenelementen

Auch in einem eher klassisch gestalteten Garten kann eine Wildblumenwiese ohne Gräser ihren Platz finden. Sie lässt sich gut mit formalen Elementen kombinieren und schafft Kontraste. Ein gepflegter Rasen kann von einer Wildblumenwiese umrahmt werden. Oder man integriert kleine Wildblumeninseln in Staudenbeete. Wichtig sind harmonische Übergänge, etwa durch geschwungene Linien oder fließende Höhenunterschiede.

Ästhetische Aspekte und Gestaltungsmöglichkeiten

Eine Wildblumenwiese ohne Gräser bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die Auswahl bestimmter Arten lassen sich Farbakzente setzen oder jahreszeitliche Schwerpunkte schaffen. Hohe Stauden wie Königskerzen oder Malven können als Blickfang dienen. Niedrige Polsterstauden eignen sich gut für den vorderen Bereich. Durch geschickte Pflanzenkombinationen lässt sich eine Blütenabfolge vom Frühjahr bis in den Herbst erreichen. Auch die Samenstände vieler Wildblumen bieten im Winter einen reizvollen Anblick und dienen als natürliche Winterdekoration.

Wildblumenwiese ohne Gräser: Ein Gewinn für Mensch und Natur

Die Pflege und Erhaltung einer Wildblumenwiese ohne Gräser erfordert Aufmerksamkeit und Arbeit, belohnt aber mit einem einzigartigen Naturerlebnis direkt vor der Haustür. Der ökologische Wert dieser kleinen Oasen ist beachtlich. Sie bieten einen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und tragen zur Verbesserung des lokalen Klimas bei.

Für Gartenbesitzer bietet eine solche Wiese die Möglichkeit, die Natur hautnah zu erleben und zu beobachten. Das Summen der Insekten, das Flattern der Schmetterlinge und der Anblick der bunten Blütenpracht bereichern jeden Garten. Zudem kann die Pflege einer Wildblumenwiese eine erfüllende Beschäftigung sein, bei der man viel über ökologische Zusammenhänge lernt.

Jede Wildblumenwiese ohne Gräser, sei sie noch so klein, ist ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz. Sie zeigt, dass auch auf kleiner Fläche viel für die Artenvielfalt getan werden kann. In Zeiten des Insektensterbens und schwindender Biodiversität ist jeder Quadratmeter naturnaher Fläche bedeutsam. Wer sich für eine solche Wiese entscheidet, leistet einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Flora und Fauna – und schafft sich gleichzeitig ein Stück Natur zum Genießen.