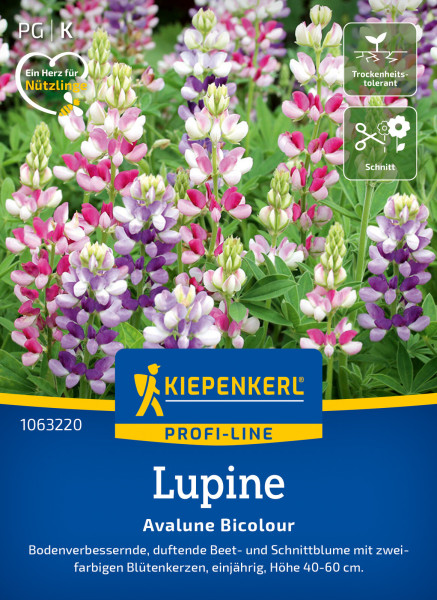

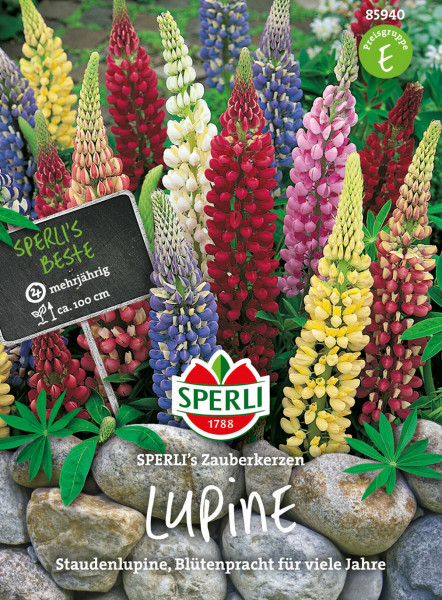

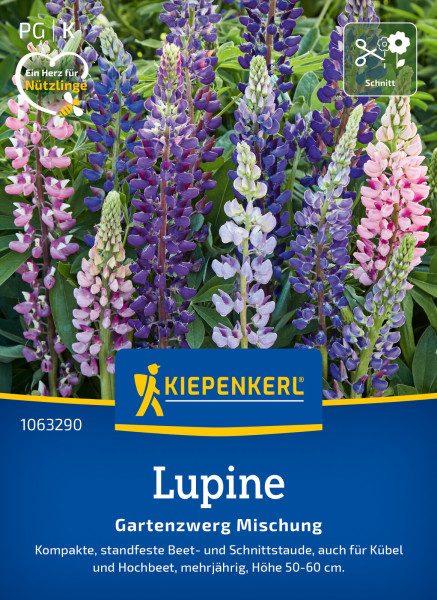

Lupinen: Stickstoffbinder und Bodenverbesserer

Es ist faszinierend, wie vielseitig Lupinen im Garten sein können. Sie binden nicht nur Stickstoff und lockern den Boden, sondern schmücken unsere Beete auch mit ihren wunderschönen, farbenfrohen Blüten.

Grüne Helfer für gesunde Böden

- Lupinen fixieren Luftstickstoff im Boden

- Ihre tiefreichenden Wurzeln lockern verdichtete Erde

- Es gibt vielfältige Sorten für verschiedene Standorte

- Sie sind eine wertvolle Gründüngung für nährstoffarme Böden

Was sind Lupinen?

Lupinen gehören zur Familie der Hülsenfrüchtler und sind mit Erbsen und Bohnen verwandt. Es gibt sowohl einjährige als auch mehrjährige Arten. Diese robusten Pflanzen können zwischen 30 und 150 cm hoch werden und bilden kerzenförmige Blütenstände in Weiß, Gelb, Blau oder Rosa. Ihre tiefreichenden Pfahlwurzeln machen Lupinen zu wahren Meistern der Bodenverbesserung.

Bedeutung von Lupinen als Gründüngerpflanzen

Im Garten und in der Landwirtschaft sind Lupinen als Gründünger äußerst nützlich. Sie haben die erstaunliche Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden und den Boden mit diesem wichtigen Nährstoff anzureichern. Ihre Pfahlwurzeln lockern verdichtete Böden und verbessern die Bodenstruktur. Wenn wir die Pflanzen später einarbeiten, wird die organische Masse von Bodenlebewesen zersetzt und liefert wertvolle Humus sowie Nährstoffe für die nachfolgenden Kulturen.

Kurzer Überblick über den Stickstoffkreislauf

Stickstoff spielt eine Schlüsselrolle für das Pflanzenwachstum. In der Luft kommt er als molekularer Stickstoff (N₂) vor, den die meisten Pflanzen nicht direkt nutzen können. Durch biologische und technische Prozesse wird dieser Luftstickstoff in pflanzenverfügbare Formen wie Nitrat oder Ammonium umgewandelt. Beim Abbau organischer Substanz wird Stickstoff wieder freigesetzt. Dieser faszinierende Kreislauf ist entscheidend für die Bodenfruchtbarkeit.

Der Prozess der Stickstoffbindung

Symbiose zwischen Lupinen und Knöllchenbakterien

Die Stickstoffbindung bei Lupinen beruht auf einer bemerkenswerten Symbiose mit Bodenbakterien der Gattung Rhizobium. Diese cleveren Bakterien dringen in die Wurzeln ein und regen die Bildung von Wurzelknöllchen an. In diesen Knöllchen wandeln die Bakterien Luftstickstoff in pflanzenverfügbare Formen um. Im Gegenzug versorgt die Lupine die Bakterien großzügig mit Kohlenhydraten aus ihrer Photosynthese - eine perfekte Win-Win-Situation!

Bildung von Wurzelknöllchen

Wenn Rhizobien auf Lupinenwurzeln treffen, beginnt ein faszinierender Erkennungsprozess. Die Bakterien dringen in die Wurzelhaare ein und lösen dort die Bildung fadenförmiger Infektionsschläuche aus. Entlang dieser Schläuche gelangen die Bakterien ins Wurzelinnere. Dort regen sie die Teilung von Wurzelzellen an, wodurch die charakteristischen Knöllchen entstehen. In diesen Knöllchen findet dann die eigentliche Stickstoffbindung statt - eine wahre Meisterleistung der Natur!

Biochemischer Prozess der Stickstoffbindung

Im Inneren der Wurzelknöllchen vollbringen spezialisierte Bakterien, die sogenannten Bacteroide, wahre Wunder: Sie wandeln den Luftstickstoff (N₂) mithilfe des Enzyms Nitrogenase in Ammonium (NH₄⁺) um. Dieser Prozess ist energieintensiv und benötigt viel ATP. Das gebildete Ammonium wird dann von der Pflanze in Aminosäuren und andere stickstoffhaltige Verbindungen umgewandelt. So macht die Lupine den Luftstickstoff nicht nur für sich selbst, sondern später auch für andere Pflanzen verfügbar - eine beeindruckende Leistung!

Menge des gebundenen Stickstoffs

Die Menge des fixierten Stickstoffs variiert je nach Lupinenart und Wachstumsbedingungen. Durchschnittlich können Lupinen zwischen 100 und 200 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr binden. Das entspricht in etwa der Menge, die eine Getreideernte dem Boden entzieht - beeindruckend, nicht wahr? In Hausgärten mit optimalen Bedingungen können sogar bis zu 400 kg Stickstoff pro Hektar gebunden werden. Diese beachtliche Leistung macht Lupinen zu wahren Superhelden unter den Bodenverbesserern und natürlichen Düngern. Ich bin immer wieder fasziniert von der Kraft dieser Pflanzen!

Vorteile der Stickstoffbindung durch Lupinen

Es ist wirklich beeindruckend, wie Lupinen unseren Boden verbessern können. Als leidenschaftliche Gärtnerin habe ich die positiven Wirkungen dieser Pflanzen schon oft selbst beobachtet. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, was diese Stickstoffbinder so besonders macht.

Natürliche Bodenverbesserung

Die Symbiose zwischen Lupinen und Knöllchenbakterien ermöglicht es, Luftstickstoff in eine pflanzenverfügbare Form umzuwandeln. Das führt zu einer natürlichen Anreicherung des Bodens mit diesem wichtigen Nährstoff. Stellen Sie sich vor: Ein gut mit Lupinen bestandenes Feld kann bis zu 150 kg Stickstoff pro Hektar im Boden anreichern – das ist eine ganze Menge!

Reduzierter Bedarf an Kunstdünger

Dank der natürlichen Stickstoffanreicherung durch Lupinen können wir den Einsatz von Kunstdünger deutlich reduzieren. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch ein Gewinn für die Umwelt. Weniger synthetische Düngemittel bedeuten eine geringere Belastung für unsere Gewässer und unser Grundwasser.

Bodenstruktur profitiert von Pfahlwurzeln

Die tiefreichenden Pfahlwurzeln der Lupinen – sie können bis zu 2 Meter in die Tiefe vordringen – sind wahre Wunder für die Bodenstruktur. Sie lockern den Boden auf und verbessern seine Beschaffenheit. Ein gut durchlüfteter Boden kann mehr Wasser speichern und bietet Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen. Wenn die Wurzeln später absterben, hinterlassen sie feine Kanäle, die die Durchlüftung des Bodens weiter verbessern.

Ein Paradies für die Artenvielfalt

Lupinen sind nicht nur Bodenkünstler, sie sind auch ein Magnet für die Tierwelt. Ihre farbenfrohen Blüten locken zahlreiche Insekten an und fördern so die Biodiversität. Besonders Hummeln und Wildbienen lieben die nektarreichen Blüten. In meinem eigenen Garten hat sich ein Lupinenfeld zu einem wahren Insektenparadies entwickelt – es ist eine Freude, dem geschäftigen Treiben zuzusehen.

Anbau von Lupinen zur Stickstoffbindung

Nachdem wir die Vorteile kennengelernt haben, möchte ich Ihnen nun einige praktische Tipps für den Anbau von Lupinen mit auf den Weg geben.

Der richtige Standort macht's

Lupinen gedeihen am besten auf leichten bis mittelschweren Böden mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,8. Besonders wohl fühlen sie sich in sandigen oder lehmigen Böden, die nicht zu kalkhaltig sind. Wichtig ist auch eine gute Drainage, denn Staunässe mögen sie gar nicht. Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist ideal für diese Pflanzen.

Von der Aussaat bis zur Pflege

Die beste Zeit für die Aussaat ist das Frühjahr, wenn sich der Boden erwärmt hat. Alternativ können Sie auch im Spätsommer säen, wenn Sie eine Herbstkultur planen. Bringen Sie die Samen etwa 2-3 cm tief in den Boden und halten Sie einen Reihenabstand von 30-40 cm ein. Die Pflege ist zum Glück recht unkompliziert: Regelmäßiges Hacken zur Unkrautbekämpfung und gelegentliches Wässern bei Trockenheit reichen in der Regel aus. Auf eine zusätzliche Düngung können Sie meist verzichten – die Lupinen versorgen sich ja selbst mit Stickstoff.

Den Kreislauf schließen: Einarbeitung in den Boden

Um den vollen Nutzen der Stickstoffbindung zu erzielen, sollten Sie die Lupinen als Gründünger vor der Blüte in den Boden einarbeiten. Am besten gelingt das mit einem Grubber oder einer Fräse. Alternativ können Sie die Pflanzen auch abmähen und oberflächlich einarbeiten. Nach dem Einarbeiten ist etwas Geduld gefragt: Gönnen Sie dem Boden etwa 2-3 Wochen Ruhe, bevor Sie die nächste Kultur anbauen. So kann sich der gebundene Stickstoff optimal im Boden verteilen.

Lupinen sind wahre Multitalente im Garten. Sie verbessern nicht nur den Boden, sondern erfreuen uns auch mit ihrer Schönheit. Ich kann nur empfehlen, diese vielseitigen Pflanzen in die Fruchtfolge einzubauen. Ihr Garten wird es Ihnen mit Sicherheit danken!

Lupinen in der Fruchtfolge: Clevere Einbindung und ihre Vorzüge

Lupinen sind wahre Multitalente im Garten und in der Landwirtschaft. Ihre beeindruckende Fähigkeit, Stickstoff zu binden, macht sie zu einem wertvollen Glied in der Fruchtfolge. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Sie diese vielseitigen Pflanzen optimal in Ihren Anbauplan integrieren können.

Geschickte Integration in die Fruchtfolge

Lupinen eignen sich hervorragend als Vorfrucht für Kulturen, die viel Stickstoff benötigen. Versuchen Sie, Lupinen vor Getreide, Mais oder Kartoffeln anzubauen. Diese Pflanzen werden es Ihnen danken, indem sie den angereicherten Stickstoff im Boden voll ausnutzen.

Ein bewährtes Fruchtfolgeschema könnte folgendermaßen aussehen:

- 1. Jahr: Lupinen

- 2. Jahr: Getreide oder Mais

- 3. Jahr: Hackfrüchte (beispielsweise Kartoffeln)

- 4. Jahr: Gemüse

Natürlich lässt sich dieses Schema an Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen. Experimentieren Sie ruhig ein wenig!

Nachfolgende Kulturen und deren Vorzüge

Die Vorteile für die nachfolgenden Kulturen sind wirklich beachtlich:

- Gesteigerte Bodenfruchtbarkeit: Dank der Stickstoffanreicherung im Boden können sich Folgefrüchte richtig entfalten.

- Verbesserte Bodenstruktur: Die tiefreichenden Wurzeln der Lupinen lockern den Boden auf und hinterlassen eine feine Krümelstruktur - ein wahres Paradies für die nachfolgenden Pflanzen.

- Geringerer Düngerbedarf: Die nächsten Kulturen benötigen weniger zusätzliche Düngung - gut für den Geldbeutel und die Umwelt.

- Natürliche Unkrautunterdrückung: Lupinen haben eine erstaunliche unkrautunterdrückende Wirkung, wovon auch die Folgekulturen profitieren.

Vorsicht bei wiederholtem Anbau

Beim mehrmaligen Anbau von Lupinen sollten Sie ein paar Dinge im Hinterkopf behalten:

- Anbaupause einplanen: Um Fruchtfolgekrankheiten vorzubeugen, empfiehlt es sich, Lupinen nicht häufiger als alle 4-5 Jahre auf derselben Fläche anzubauen.

- Bodenmüdigkeit vermeiden: Zu häufiger Anbau kann dazu führen, dass sich Schaderreger im Boden anreichern - das wollen wir natürlich nicht.

- pH-Wert im Blick haben: Lupinen mögen es leicht sauer. Bei wiederholtem Anbau sollten Sie den pH-Wert regelmäßig überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Mit diesen Tipps im Gepäck können Sie die Vorzüge von Lupinen in Ihrer Fruchtfolge optimal nutzen.

Faszinierende Lupinenvielfalt: Arten und ihre Besonderheiten

Lupinen gibt es in einer erstaunlichen Vielfalt, jede Art mit ihren eigenen Eigenschaften und Ansprüchen. Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Arten werfen und ihre Stickstoffbindungsleistung vergleichen.

Weiße Lupine (Lupinus albus)

Die Weiße Lupine ist eine robuste und ertragreiche Art:

- Wuchshöhe: 60-120 cm

- Blütenfarbe: Weiß bis zart bläulich

- Ansprüche: Bevorzugt kalkfreie, leichte bis mittelschwere Böden

- Besonderheiten: Hoher Eiweißgehalt in den Samen, ein Leckerbissen für die menschliche Ernährung

Blaue Lupine (Lupinus angustifolium)

Die Blaue Lupine ist ein echter Allrounder:

- Wuchshöhe: 30-80 cm

- Blütenfarbe: Blau bis violett

- Ansprüche: Gedeiht auch auf sandigen, sauren Böden - ein echter Überlebenskünstler

- Besonderheiten: Kurze Vegetationszeit, ideal für kühlere Regionen

Gelbe Lupine (Lupinus luteus)

Die Gelbe Lupine ist ein wahrer Insektenmagnet:

- Wuchshöhe: 50-100 cm

- Blütenfarbe: Strahlend gelb

- Ansprüche: Bevorzugt saure, sandige Böden

- Besonderheiten: Erstaunlich tolerant gegenüber Trockenheit

Stickstoffbindungsleistung im Vergleich

Die Stickstoffbindungsleistung variiert je nach Lupinenart und Standortbedingungen:

- Weiße Lupine: Bis zu 200 kg N/ha - ein echter Kraftprotz

- Blaue Lupine: 150-180 kg N/ha

- Gelbe Lupine: 120-150 kg N/ha

Bedenken Sie, dass diese Werte Richtwerte sind und je nach Bodenbeschaffenheit, Klima und Anbaumethode schwanken können. Grundsätzlich gilt: Je besser die Wachstumsbedingungen, desto höher die Stickstoffbindungsleistung.

In meinem eigenen Garten habe ich besonders gute Erfahrungen mit der Blauen Lupine gemacht. Sie ist wirklich pflegeleicht und hat meine sandigen Böden spürbar aufgewertet. Nach dem Lupinenanbau waren meine Tomaten so ertragreich wie nie zuvor - ein schöner Nebeneffekt der Stickstoffanreicherung!

Welche Lupinenart Sie letztendlich wählen, hängt von Ihren individuellen Bodenverhältnissen und Zielen ab. Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Arten auszuprobieren, um die perfekte Lupine für Ihren Garten oder Acker zu finden. Es ist jedes Mal aufs Neue spannend zu sehen, wie diese vielseitigen Pflanzen unsere Böden bereichern.

Herausforderungen und Lösungen beim Lupinenanbau

Lupinen sind zwar grundsätzlich robuste Pflanzen, können aber durchaus ihre Tücken haben. In meiner langjährigen Erfahrung als Gärtnerin bin ich auf einige Herausforderungen gestoßen. Hier teile ich gerne meine Erkenntnisse mit Ihnen:

Krankheiten und Schädlinge

Ein häufiges Problem ist die Anthraknose, eine fiese Pilzerkrankung. Sie verrät sich durch dunkle Flecken auf Blättern und Stängeln und kann im schlimmsten Fall ganze Bestände dahinraffen. Mein Tipp: Setzen Sie auf resistente Sorten und achten Sie penibel auf die Fruchtfolge. Blattläuse können ebenfalls lästig werden. Oft reicht schon ein kräftiger Wasserstrahl, um sie zu vertreiben. Wenn's hart auf hart kommt, sind Marienkäfer wahre Wunder - die räumen gründlich auf!

pH-Wert und Bodenbedingungen

Lupinen mögen's gerne leicht sauer bis neutral - ein pH-Wert zwischen 5,5 und 7 ist ideal. Wird's zu alkalisch, streiken die Pflanzen bei der Nährstoffaufnahme. Eine Bodenanalyse vor der Aussaat kann wahre Wunder bewirken. Schwere, verdichtete Böden sind den Lupinen ein Graus. Hier hilft nur eines: Ärmel hochkrempeln und den Boden gründlich auflockern!

Konkurrenz durch Unkraut

Gerade Junglupinen können schnell von Unkraut überwuchert werden. Regelmäßiges Hacken oder Striegeln hält die ungebetenen Gäste in Schach. Vorsicht ist dabei geboten - die Wurzeln der Lupinen sind empfindlich. Eine Mulchschicht kann zusätzlich Wunder wirken.

Lupinen: Natürliche Bodenverbesserer mit Potenzial

Trotz dieser Herausforderungen bin ich nach wie vor begeistert von Lupinen. Ihre Fähigkeit, Stickstoff zu binden, macht sie zu wahren Wunderpflanzen für unsere Böden. Stellen Sie sich vor: Bis zu 200 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr können diese fleißigen Helfer fixieren! Das spart nicht nur Dünger, sondern tut unseren Böden auf lange Sicht richtig gut.

Die tiefen Pfahlwurzeln der Lupinen sind wahre Bodenverbesserer. Sie lockern die Erde und machen sie durchlässiger für Wasser und Nährstoffe. Davon profitieren auch die nachfolgenden Kulturen enorm. Und nicht zu vergessen: Lupinen sind ein Paradies für Insekten, besonders Bienen summen begeistert um die bunten Blüten.

In Zeiten des Klimawandels gewinnen Lupinen zunehmend an Bedeutung. Als eiweißreiche Pflanze könnten sie künftig sogar eine größere Rolle in unserer Ernährung spielen. Wer weiß, vielleicht helfen sie uns eines Tages sogar, unseren Fleischkonsum zu reduzieren?

Ob als Gründünger, Zierpflanze oder Nahrungsmittel - Lupinen sind wahre Alleskönner. In meinem eigenen Garten haben sie schon so manches Wunder vollbracht. Mit ein bisschen Wissen und Aufmerksamkeit können Sie die Vorzüge dieser faszinierenden Pflanzen voll ausschöpfen. Probieren Sie es aus - Ihre Böden werden es Ihnen danken!