Wildtiere im Garten: Verhaltensforschung und effektive Abwehrmethoden

Wildtiere im eigenen Garten zu beobachten, kann faszinierend sein - manchmal aber auch frustrierend, wenn sie unsere sorgsam gepflegten Pflanzen beschädigen. Als erfahrene Hobbygärtnerin habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass es sich lohnt, das Verhalten dieser Tiere zu verstehen, um effektive und naturfreundliche Abwehrmethoden zu entwickeln.

Das Wichtigste im Überblick: Wildtiere verstehen und schützen

- Verhaltensforschung hilft uns, Wildtiere zu verstehen und wirkungsvolle Abwehrstrategien zu entwickeln

- Zu den häufigsten Gartengästen zählen Rehe, Wildschweine und Hasen

- Herkömmliche Abwehrmethoden stoßen oft an Grenzen in Bezug auf Wirksamkeit und Tierschutz

- Innovative Ansätze nutzen die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere

Einblicke in die Welt der Wildtier-Verhaltensforschung

Die Wildtier-Verhaltensforschung spielt eine bedeutende Rolle für den Gartenbau und Pflanzenschutz. Sie ermöglicht uns zu verstehen, warum Tiere bestimmte Verhaltensweisen zeigen und wie wir darauf reagieren können. Für uns Hobbygärtner ist dieses Wissen ungemein wertvoll.

Warum Wildtiere unsere Gärten so anziehend finden

Unsere Gärten bieten Wildtieren häufig ein reichhaltiges Nahrungsangebot und Schutz. Rehe, Wildschweine und Hasen gehören zu den häufigsten Besuchern. Rehe knabbern mit Vorliebe an jungen Trieben, Wildschweine durchwühlen auf der Suche nach Engerlingen den Rasen, und Hasen machen sich über Gemüse und Blumen her.

Ein Erlebnis aus meinem eigenen Garten hat mir die Notwendigkeit verdeutlicht, die Verhaltensweisen dieser Tiere besser zu verstehen. Eines Morgens kam ich in meinen Gemüsegarten und musste mit Entsetzen feststellen, dass ein Wildschwein über Nacht die Hälfte meiner Kartoffeln ausgegraben hatte. In diesem Moment wurde mir klar: Um meine Pflanzen zu schützen, muss ich die Verhaltensweisen dieser Tiere gründlicher erforschen.

Grundlagen des Tierverhaltens im Garten

Wildtiere folgen in unserem Garten ihren natürlichen Instinkten. Sie sind auf der Suche nach Nahrung, Wasser und Schutz. Dabei nutzen sie ihre ausgeprägten Sinne:

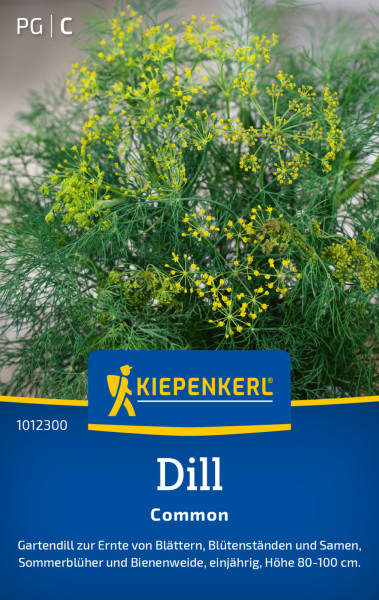

- Rehe verfügen über einen außerordentlichen Geruchssinn und meiden Pflanzen mit intensivem Eigengeruch

- Wildschweine besitzen einen bemerkenswerten Tastsinn in ihrer Rüsselscheibe

- Hasen nehmen selbst leiseste Geräusche wahr und flüchten bei Gefahr

Diese Erkenntnisse können wir für sanfte Abwehrmaßnahmen nutzen. In meinem eigenen Garten habe ich beispielsweise stark duftende Kräuter wie Lavendel um mein Gemüsebeet gepflanzt - eine Methode, die sich zumindest bei der Abwehr von Rehen als wirkungsvoll erwiesen hat.

Traditionelle Wildabwehrmethoden: Wirkung und Grenzen

Viele Gärtner greifen zunächst auf altbekannte Methoden zurück, um Wildtiere fernzuhalten. Allerdings sind nicht alle gleichermaßen effektiv oder tierfreundlich.

Mechanische Barrieren: Zäune, Netze und Gitter

Zäune und Netze können durchaus wirksam sein, müssen jedoch richtig eingesetzt werden:

- Gegen Rehe: Ein Zaun von mindestens 1,80 m Höhe ist erforderlich

- Gegen Wildschweine: Ein stabiler Drahtzaun, der 30 cm tief eingegraben wird

- Gegen Hasen: Ein engmaschiger Zaun von mindestens 1 m Höhe

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Zäune das Landschaftsbild beeinträchtigen und die natürliche Bewegung der Tiere einschränken können. In meinem eigenen Garten habe ich mich für einen Kompromiss entschieden: Nur meine wertvollsten Beete sind eingezäunt, während der Rest des Gartens für Wildtiere zugänglich bleibt.

Chemische Abschreckungsmittel: Vor- und Nachteile

Chemische Mittel sollen durch unangenehme Gerüche oder Geschmäcker abschreckend wirken. Sie können kurzfristig effektiv sein, bringen jedoch oft Nachteile mit sich:

- Regelmäßige Erneuerung ist notwendig, insbesondere nach Regenfällen

- Mögliche Belastung für Boden und Nützlinge

- Gewöhnungseffekt bei den Tieren

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die Wirkung oft schneller nachlässt als erwartet. Zudem fühle ich mich unwohl bei dem Gedanken, Chemikalien in meinem Garten zu versprühen.

Akustische und visuelle Abwehrmethoden

Bewegungsmelder mit Licht oder Geräuschen, flatternde Bänder oder Windspiele sollen Wildtiere abschrecken. Diese Methoden sind zwar oft umweltfreundlich, aber nicht immer zuverlässig:

- Tiere gewöhnen sich mit der Zeit an die Reize

- Nachbarn könnten sich durch Geräusche gestört fühlen

- Optische Abschreckung erweist sich nachts als wenig wirksam

In meinem eigenen Garten habe ich eine Zeit lang Windrädchen und CDs aufgehängt. Das Ergebnis war zwar optisch ansprechend, die Wirkung auf die Wildtiere ließ jedoch zu wünschen übrig.

Effektivität und Grenzen herkömmlicher Methoden

Die traditionellen Abwehrmethoden stoßen alle an gewisse Grenzen:

- Häufig nur kurzfristig wirksam

- Können das natürliche Verhalten der Tiere beeinträchtigen

- Teilweise aufwendig in der Umsetzung und Pflege

- Nicht immer mit dem Tierschutzgedanken vereinbar

Meine Erfahrung zeigt: Eine Kombination verschiedener Methoden erweist sich oft als am wirksamsten. Wichtig ist dabei, die Maßnahmen regelmäßig zu variieren, um Gewöhnungseffekte zu vermeiden.

Die Verhaltensforschung eröffnet uns neue, oft sanftere Möglichkeiten im Umgang mit Wildtieren. Statt sie lediglich abzuschrecken, können wir ihr natürliches Verhalten nutzen, um sie von bestimmten Bereichen fernzuhalten. Dieser Ansatz erfordert zwar ein tieferes Verständnis und mehr Geduld, führt aber häufig zu besseren Ergebnissen - sowohl für uns als auch für die Tiere.

Neue Erkenntnisse in der Wildtier-Verhaltensforschung

In den letzten Jahren hat die Verhaltensforschung bei Wildtieren bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Diese neuen Erkenntnisse ermöglichen es uns, effektivere und tierfreundlichere Abwehrmethoden zu entwickeln. Lassen Sie uns einige dieser faszinierenden Ansätze genauer betrachten.

Bioakustische Methoden: Die Sprache der Tiere verstehen

Eine besonders interessante Methode nutzt die natürlichen Warnrufe der Tiere. Stellen Sie sich vor: Durch die Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Rufe können wir Wildtiere auf eine für sie verständliche Art fernhalten. Forscher haben beispielsweise herausgefunden, dass die Warnrufe von Rehen andere Tiere dazu bringen, ein Gebiet zu meiden. Diese Erkenntnisse lassen sich nun gezielt im Gartenschutz einsetzen - eine elegante Lösung, die die Natur selbst uns lehrt.

Olfaktorische Abwehr: Die Macht der Düfte

Wir Menschen unterschätzen oft, wie stark Tiere über Gerüche kommunizieren. Inspiriert von dieser Erkenntnis, habe ich in meinem eigenen Garten einen Versuch mit ätherischen Ölen durchgeführt. Sie werden nicht glauben, wie effektiv das war! Pfefferminzöl an den Gartengrenzen hielt tatsächlich einige Nagetiere fern. Es ist wirklich erstaunlich, wie solch einfache Duftstoffe das Verhalten von Tieren beeinflussen können.

Habitatmanagement: Den Garten clever gestalten

Ein weiterer spannender Ansatz ist das gezielte Gestalten von Gärten, um sie für bestimmte Wildtiere weniger attraktiv zu machen. Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass wir sterile Umgebungen schaffen müssen. Vielmehr geht es darum, clevere Lösungen zu finden. Bestimmte Pflanzenarten, die Wildtiere nicht mögen, können als natürliche Barriere dienen. So können wir unseren Garten schützen und gleichzeitig seine Schönheit bewahren.

Verhaltensmodifikation durch positive Verstärkung

Hier kommt ein Ansatz, der zunächst etwas seltsam klingen mag: Statt Tiere nur abzuschrecken, setzen einige Forscher auf positive Verstärkung. Die Idee dahinter? Den Tieren werden alternative Futterquellen oder Lebensräume angeboten, die sie von unseren Gärten weglocken. Ich war anfangs skeptisch, aber dann erlebte ich selbst, wie effektiv das sein kann. In meinem Nachbargarten wurde eine prächtige Wildblumenwiese angelegt, und siehe da - plötzlich waren viele der unerwünschten Besucher dort beschäftigt und ließen meinen Gemüsegarten in Ruhe. Eine Win-Win-Situation für Mensch und Tier!

Technische Lösungen für moderne Wildabwehr

Die Technik hat in den letzten Jahren auch im Bereich der Wildabwehr erstaunliche Fortschritte gemacht. Lassen Sie uns einen Blick auf einige dieser faszinierenden Entwicklungen werfen.

Sensorbasierte Erkennungs- und Abwehrsysteme

Stellen Sie sich vor: Moderne Sensoren, die Bewegungen und sogar Tierarten erkennen können. Gekoppelt mit sanften Abwehrmechanismen wie Licht oder Geräuschen bilden sie ein äußerst effektives Schutzsystem. In einem Gemeinschaftsgarten in meiner Nähe wurde kürzlich ein solches System installiert. Es erkennt größere Tiere wie Rehe und aktiviert dann sanfte, aber wirksame Abschreckungsmaßnahmen wie blinkende Lichter. Die Ergebnisse sind beeindruckend - und das Beste daran? Es funktioniert, ohne den Tieren zu schaden.

KI-gestützte Vorhersage von Wildtierbewegungen

Künstliche Intelligenz eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten. Sie ermöglicht es, Muster im Verhalten von Wildtieren zu erkennen und sogar vorherzusagen. Stellen Sie sich vor, eine App auf Ihrem Smartphone könnte Sie warnen, dass in den nächsten Tagen vermehrt Wildschweine in der Gegend aktiv sein werden. So könnten wir rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Technologie ist zwar noch in den Kinderschuhen, aber die Perspektiven sind faszinierend.

Intelligente Gartenbewässerung und -beleuchtung zur Abschreckung

Wer hätte gedacht, dass unsere Bewässerungssysteme und Gartenbeleuchtung mehr können, als nur Pflanzen zu versorgen und Wege zu erhellen? Diese alltäglichen Helfer lassen sich clever zur Wildtierabwehr einsetzen. Ein Beispiel: Bewegungssensoren können die Bewässerung kurzzeitig aktivieren, wenn sich ein Tier nähert. Das überrascht die Tiere und hält sie fern, ohne ihnen zu schaden. Genial, nicht wahr?

Drohnen und Roboter im Wildtiermanagement

Hier wird es wirklich spannend: Drohnen und Roboter eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Wildtiermanagement. Sie können große Flächen überwachen und bei Bedarf eingreifen. In einigen Weinbergen werden bereits Drohnen eingesetzt, um Vögel von den Trauben fernzuhalten. Für den Hausgarten mag das momentan noch übertrieben erscheinen, aber wer weiß? Vielleicht sehen wir in Zukunft kleine Gartenroboter, die nachts Patrouille fahren und unerwünschte Besucher sanft, aber bestimmt vertreiben. Die Vorstellung finde ich persönlich ziemlich faszinierend!

All diese neuen Ansätze zeigen, wie wichtig es ist, das Verhalten von Wildtieren zu verstehen. Nur so können wir Lösungen entwickeln, die sowohl für uns Menschen als auch für die Tiere verträglich sind. Es geht nicht darum, gegen die Natur zu kämpfen, sondern ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Als Gärtner finde ich es unglaublich spannend, Teil dieser Entwicklung zu sein und immer wieder Neues zu lernen.

Ökologische Aspekte der Wildabwehr im Garten

In der Welt der Gartengestaltung gewinnen ökologische Aspekte bei der Wildabwehr zunehmend an Bedeutung. Es geht längst nicht mehr nur darum, unsere geliebten Pflanzen zu schützen - vielmehr streben wir ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur an.

Auswirkungen verschiedener Methoden auf das Ökosystem

Jede Abwehrmethode hinterlässt ihre eigene ökologische Fußspur. Chemische Mittel mögen zwar effektiv sein, belasten aber oft Boden und Grundwasser. Mechanische Barrieren wie Zäune können Wildtiere in ihrer natürlichen Bewegungsfreiheit einschränken, während akustische und visuelle Abschreckungsmethoden manchmal auch nützliche Tiere vertreiben.

Eine besonders schonende Alternative, die ich selbst mit Erfolg anwende, ist die Verwendung von Duftstoffen. Ätherische Öle auf Holzpflöcken am Beetrand haben sich als effektive und zugleich sanfte Abwehrmethode erwiesen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie diese natürlichen Düfte viele Tiere fernhalten, ohne das empfindliche Ökosystem zu stören.

Förderung der Biodiversität durch angepasste Abwehrstrategien

Klug gewählte Abwehrstrategien können sogar zur Steigerung der Artenvielfalt beitragen. Statt einen sterilen, eingezäunten Garten zu schaffen, der einer ökologischen Wüste gleicht, lassen sich gezielt Bereiche für Wildtiere integrieren:

- Wildblumenwiesen am Gartenrand locken eine Vielzahl von Insekten an und bieten Nahrung für Vögel

- Totholzhaufen dienen als Unterschlupf für Igel, die wiederum als natürliche Schneckenbekämpfer fungieren

- Hecken aus heimischen Gehölzen bieten Nistplätze und Nahrungsquellen für diverse Tierarten

Durch solche Maßnahmen entsteht ein vielfältiges Ökosystem, in dem sich Nützlinge ansiedeln und zu einem natürlichen Gleichgewicht beitragen.

Nachhaltiger Umgang mit Wildtieren im Garten

Ein nachhaltiger Umgang mit Wildtieren erfordert Verständnis und Respekt für ihre Bedürfnisse. Statt sie komplett auszusperren, kann man ihnen kontrolliert Zugang gewähren - ein Ansatz, der zunächst unkonventionell erscheinen mag, sich aber als äußerst effektiv erweist.

In meinem eigenen Garten habe ich einen kleinen Bereich mit robusten Pflanzen angelegt, den ich bewusst nicht schütze. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Rehe und Hasen diesen Bereich nutzen und im Gegenzug meine empfindlicheren Beete weitgehend verschonen. Diese Art von 'Verhandlung' mit der Natur erfordert Geduld, führt aber zu erstaunlichen Ergebnissen.

Auch das zeitliche Management spielt eine entscheidende Rolle. Viele Wildtiere sind in der Dämmerung besonders aktiv. Indem man gefährdete Pflanzen zu diesen Zeiten mit Netzen schützt und tagsüber freigibt, lassen sich Schäden minimieren, ohne die Tiere dauerhaft auszuschließen.

Integration von Wildtierkorridoren in die Gartenplanung

Wildtierkorridore sind ein faszinierendes Konzept, um die Bewegungsfreiheit von Tieren in besiedelten Gebieten zu erhalten. Bei der Gartengestaltung lassen sich solche Korridore gezielt einplanen:

- Hecken, die verschiedene Gartenbereiche miteinander verbinden

- Durchlässe in Zäunen für kleinere Tiere

- Wasserstellen, die als Trittsteine zwischen Lebensräumen dienen

Diese Korridore ermöglichen es Tieren, sich zwischen verschiedenen Habitaten zu bewegen, ohne mit menschlichen Nutzflächen in Konflikt zu geraten. In unserer Nachbarschaft haben wir ein spannendes Projekt initiiert: Wir haben unsere Gärten so gestaltet, dass sie einen durchgehenden Korridor für Igel bilden. Das Ergebnis ist beeindruckend - die Zahl der Igel in unserer Umgebung hat deutlich zugenommen, was nicht nur erfreulich anzusehen ist, sondern auch zur natürlichen Schädlingsbekämpfung beiträgt.

Rechtliche und ethische Überlegungen zur Wildabwehr

Bei der Wildabwehr im Garten bewegen wir uns auf einem Terrain, das nicht nur ökologische, sondern auch rechtliche und ethische Fragen aufwirft. Es ist unerlässlich, sich dieser Aspekte bewusst zu sein, um verantwortungsvoll und im Einklang mit dem Gesetz zu handeln.

Gesetzliche Rahmenbedingungen für Wildabwehr in Deutschland

Deutschland hat klare Regelungen zum Umgang mit Wildtieren, die im Bundesnaturschutzgesetz und im Tierschutzgesetz verankert sind. Einige zentrale Punkte sind:

- Wildtiere dürfen nicht mutwillig gestört oder ohne triftigen Grund gefangen, verletzt oder getötet werden

- Bestimmte Abwehrmethoden, wie Selbstschussanlagen oder Giftköder, sind grundsätzlich untersagt

- Für manche Maßnahmen, etwa das Errichten hoher Zäune, kann eine behördliche Genehmigung erforderlich sein

Es empfiehlt sich, vor der Umsetzung umfangreicherer Abwehrmaßnahmen Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde oder einem Fachberater zu halten. So lassen sich unbeabsichtigte Gesetzesverstöße vermeiden.

Tierschutzaspekte bei der Wahl von Abwehrmethoden

Aus ethischer Perspektive sollten wir stets darauf bedacht sein, dass unsere Abwehrmethoden den Tieren weder unnötigen Schaden noch Stress zufügen. Sanfte Methoden verdienen den Vorzug:

- Optische und akustische Abschreckung, die die Tiere nicht verletzt

- Geruchsbarrieren mit natürlichen Duftstoffen

- Physische Barrieren, die Tiere fernhalten, ohne sie zu gefährden

Ein Vorfall in meiner Nachbarschaft verdeutlichte die Wichtigkeit dieses Ansatzes: Ein Nachbar hatte Stacheldraht eingesetzt, um Rehe fernzuhalten, was zu verletzten Tieren und Empörung in der Gemeinschaft führte. Gemeinsam erarbeiteten wir eine bessere Lösung: Ein hoher, aber glatter Zaun in Kombination mit Duftstoffen hält die Rehe effektiv fern, ohne ihnen zu schaden.

Nachbarschaftsrecht und Wildtiermanagement

Da Wildtiere keine Grundstücksgrenzen kennen, ist es ratsam, Abwehrmaßnahmen mit den Nachbarn abzustimmen. Dabei können nachbarschaftsrechtliche Aspekte zum Tragen kommen:

- Zäune an der Grundstücksgrenze erfordern oft eine gemeinsame Absprache

- Lärmverursachende Abwehrmethoden könnten als Ruhestörung eingestuft werden

- Gemeinschaftliche Strategien erweisen sich häufig als wirksamer als Einzelmaßnahmen

In unserer Siedlung haben wir einen 'Wildtier-Stammtisch' ins Leben gerufen, bei dem wir uns regelmäßig austauschen und gemeinsame Strategien entwickeln. Diese Initiative hat nicht nur zu einem effektiveren Wildtiermanagement geführt, sondern auch das nachbarschaftliche Miteinander spürbar gestärkt.

Ethische Diskussion: Koexistenz vs. Ausgrenzung

Die Frage, wie wir mit Wildtieren in unseren Gärten umgehen sollten, führt oft zu angeregten Diskussionen. Im Kern geht es darum, ob wir eine strikte Trennung zwischen 'unserem' und 'ihrem' Lebensraum anstreben oder eine Form der Koexistenz ermöglichen wollen.

Argumente für die Koexistenz:

- Wildtiere waren vor uns da und haben ein Recht auf Lebensraum

- Biodiversität ist essenziell für ein gesundes Ökosystem

- Die Beobachtung von Wildtieren kann unser Leben bereichern

Argumente für die Ausgrenzung:

- Schutz von Nutzpflanzen und Ernteerträgen

- Vermeidung von Sachschäden

- Hygienische Bedenken und Krankheitsübertragung

Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass ein ausgewogener Mittelweg oft die beste Lösung darstellt. In meinem eigenen Garten habe ich Bereiche, die ich strikt schütze, und andere, die ich bewusst naturnah und für Wildtiere zugänglich gestalte. Diese Balance ermöglicht es mir, meine Pflanzen zu schützen und gleichzeitig die Freude an der Natur in ihrer ganzen Vielfalt zu genießen.

Letztendlich geht es darum, einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur zu finden. Indem wir die Bedürfnisse der Wildtiere berücksichtigen und gleichzeitig unsere eigenen Interessen wahren, können wir Gärten schaffen, die sowohl für uns als auch für die Tierwelt Orte der Freude und des Lebens sind. Es ist eine faszinierende Herausforderung, die uns dazu einlädt, kreativ zu werden und unser Verständnis für die Natur stetig zu erweitern.

Praktische Umsetzung im Garten

Analyse des eigenen Gartens und Identifikation von Problemzonen

Um effektiv mit Wildtieren umzugehen, lohnt es sich, den eigenen Garten genau unter die Lupe zu nehmen. Beobachten Sie, wo Wildtiere besonders gerne eindringen und welche Pflanzen sie bevorzugt anknabbern. In meiner Erfahrung sind es oft bestimmte Ecken oder Beete, die unsere pelzigen Besucher magisch anziehen.

Entwicklung eines integrierten Wildabwehrkonzepts

Basierend auf Ihrer Analyse können Sie nun ein maßgeschneidertes Konzept entwickeln. Probieren Sie verschiedene Methoden aus und kombinieren Sie sie - etwa Zäune, Geruchsbarrieren und akustische Abschreckung. Wichtig ist, dass die Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig ergänzen.

Anleitung zur Implementierung verhaltensbasierter Methoden

Hier ein paar konkrete Tipps zur Umsetzung, die sich in meinem Garten bewährt haben:

- Installieren Sie Bewegungsmelder mit Licht oder Geräuschen an kritischen Punkten.

- Pflanzen Sie stark duftende Kräuter wie Lavendel oder Thymian als natürliche Barriere.

- Nutzen Sie Mulch aus Kiefernnadeln oder scharfkantigem Kies um empfindliche Beete.

- Hängen Sie reflektierende Bänder oder alte CDs auf, die im Wind flattern.

Monitoring und Anpassung der Maßnahmen

Beobachten Sie regelmäßig, wie wirksam Ihre Methoden sind und passen Sie sie bei Bedarf an. Was bei einem Nachbarn gut funktioniert, muss bei Ihnen nicht unbedingt klappen. Bleiben Sie geduldig und experimentierfreudig - manchmal braucht es ein wenig Zeit, bis man die perfekte Lösung findet.

Zukunftsperspektiven in der Wildtier-Verhaltensforschung

Aktuelle Forschungstrends und -projekte

Die Forschung macht ständig neue Fortschritte im Verständnis des Wildtierverhaltens. Besonders spannend finde ich Studien zur Kommunikation zwischen verschiedenen Tierarten und wie sie auf menschliche Einflüsse reagieren. Das könnte uns ganz neue Möglichkeiten für sanfte Abwehrmethoden eröffnen.

Potenzial von Big Data und Citizen Science

Durch Smartphone-Apps können Hobbygärtner inzwischen Wildtierbeobachtungen direkt an Forschungsprojekte melden. Diese umfangreichen Datenmengen helfen Wissenschaftlern, Verhaltensmuster besser zu verstehen und vorherzusagen. Ich kann nur empfehlen, sich daran zu beteiligen - es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie die eigenen Beobachtungen zu neuen Erkenntnissen beitragen!

Interdisziplinäre Ansätze: Verhaltensbiologie, Ökologie und Technologie

Zunehmend arbeiten Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen. So entstehen innovative Lösungen wie KI-gestützte Frühwarnsysteme oder biologisch abbaubare Duftstoffe zur gezielten Verhaltenssteuerung. Die Kombination aus moderner Technik und Naturverständnis verspricht sanfte aber effektive Methoden zum Schutz unserer Gärten. Als Botanikerin bin ich immer wieder beeindruckt, wie viel wir noch von der Natur lernen können.

Vision einer harmonischen Koexistenz von Mensch und Wildtier im urbanen Raum

Stellen Sie sich vor: Städte, in denen Grünflächen und Gärten so gestaltet sind, dass sie Lebensraum für Mensch und Tier bieten. Wildtierkorridore verbinden Grünzonen, Sensoren warnen vor Kollisionen und spezielle Futterstellen lenken Tiere gezielt um sensible Bereiche herum. Eine Zukunftsvision? Vielleicht. Aber mit jedem kleinen Schritt in unserem Garten kommen wir dieser Idee ein Stückchen näher.

Wildtiere verstehen - der Weg zu einem blühenden Garten

Je mehr wir über das Verhalten unserer tierischen Nachbarn lernen, desto besser können wir mit ihnen zusammenleben. Ob moderne Technik oder bewährte Hausmittel - entscheidend ist, dass wir die Bedürfnisse der Tiere respektieren und gleichzeitig unsere Gärten schützen. Mit etwas Kreativität, Geduld und dem richtigen Wissen kann jeder Garten zu einem Ort werden, an dem Mensch und Tier nebeneinander existieren. Also, greifen Sie zur Schaufel und lassen Sie uns gemeinsam naturnahe Gärten gestalten!