Wildblumen: Ein Paradies für Bienen und Schmetterlinge

Wildblumen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern spielen eine entscheidende Rolle für unsere Bestäuber. Doch warum eigentlich?

Das Wichtigste auf einen Blick

- Wildblumen bieten Nahrung und Lebensraum für Bestäuber

- Moderne Landschaften gefährden Bienen und Schmetterlinge

- Heimische Arten und vielfältige Blütezeiten sind entscheidend

- Nektar- und Pollenpflanzen haben unterschiedliche Funktionen

Warum Wildblumen für Bestäuber so wichtig sind

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause und finden... nichts zu essen. Kein Kühlschrank, kein Vorratsschrank, einfach nichts. Genau so geht es vielen Bienen und Schmetterlingen in unseren aufgeräumten Gärten und Landschaften. Wildblumen sind für sie wie ein gut gefüllter Kühlschrank - sie liefern Nektar und Pollen, also quasi das Fastfood und die Vitamine der Insektenwelt.

SOS - Bestäuber in Gefahr

Unsere fleißigen Helfer haben es nicht leicht. Monokulturen, Pestizide und versiegelte Flächen machen ihnen das Leben schwer. Viele Arten stehen auf der Roten Liste. Dabei sind sie unersetzlich: Ohne Bestäuber gäbe es keine Äpfel, keine Erdbeeren, keine Tomaten. Kurz gesagt: Unser Speiseplan wäre ziemlich trist.

Unser Ziel: Ein summender Garten

Wir schauen uns an, wie Sie mit den richtigen Wildblumen Ihren Garten in ein Schlaraffenland für Bienen und Schmetterlinge verwandeln können. Welche Pflanzen sind besonders beliebt und warum? Sie werden sehen, es ist einfacher als gedacht!

Grundlagen der insektenfreundlichen Bepflanzung

Was Bestäuber wirklich wollen

Insekten sind wählerisch - aber nicht im negativen Sinne. Sie suchen Pflanzen, die ihnen etwas bieten. Offene Blüten, die leicht zugänglich sind, stehen hoch im Kurs. Auch der Duft spielt eine Rolle. Manche Blüten locken mit besonderen UV-Mustern, die wir Menschen gar nicht sehen können. Clever, oder?

Nektar oder Pollen? Beides, bitte!

Nektarpflanzen sind wie Tankstellen für Insekten. Sie liefern Energie in Form von Zuckerwasser. Pollenpflanzen dagegen sind eher wie Proteinshakes - sie versorgen vor allem die Bienenbrut mit wichtigen Nährstoffen. Die perfekte Insektenweide bietet beides.

Heimisch ist Trumpf

Klar, exotische Pflanzen sehen oft toll aus. Aber unsere heimischen Insekten können oft nichts damit anfangen. Sie sind an die einheimische Flora angepasst. Deshalb gilt: Je mehr heimische Wildblumen, desto besser für unsere summenden Freunde.

Blütezeiten: Ein Fest das ganze Jahr

Stellen Sie sich vor, Sie hätten nur im Juli etwas zu essen. Nicht so toll, oder? Genauso geht es Bienen und Schmetterlingen, wenn wir nur auf Sommerblüher setzen. Eine kluge Mischung sorgt für Nahrung von Frühjahr bis Herbst. So bleiben unsere Bestäuber das ganze Jahr über satt und zufrieden.

Beliebte Wildblumen für Bienen

Hier sind einige Favoriten unserer pelzigen Freunde:

Echte Kamille (Matricaria chamomilla)

Die Kamille ist nicht nur gut für unseren Tee. Ihre offenen Blüten sind ein Paradies für Bienen. Sie blüht von Mai bis September und lockt mit ihrem charakteristischen Duft.

Kornblume (Centaurea cyanus)

Ein Klassiker unter den Wildblumen. Ihre leuchtend blauen Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch bei Bienen sehr beliebt. Sie blüht von Juni bis August.

Klatschmohn (Papaver rhoeas)

Der Klatschmohn ist ein echter Hingucker. Seine roten Blüten leuchten von Mai bis Juli und sind bei Bienen heiß begehrt. Übrigens: Die Samen sind eine Delikatesse für Vögel.

Wilde Malve (Malva sylvestris)

Die Wilde Malve ist ein Dauerblüher von Juni bis September. Ihre violetten Blüten sind nicht nur schön, sondern auch sehr nektarreich. Ein Muss für jeden bienenfreundlichen Garten!

Wegwarte (Cichorium intybus)

Die Wegwarte mit ihren himmelblauen Blüten ist ein echter Hingucker. Sie blüht von Juli bis September und ist bei Bienen sehr beliebt. Tipp: Die Wurzeln können als Kaffeeersatz verwendet werden.

Mit diesen Wildblumen machen Sie Ihren Garten zum Bienenparadies. Es gibt noch viele weitere tolle Pflanzen, die Bienen und Schmetterlinge anlocken.

Wiesen-Salbei und Glockenblume: Bienenmagnete im Garten

Der Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) ist ein wahrer Anziehungspunkt für Bienen. Mit seinen violetten Blüten lockt er vom Frühsommer bis in den Herbst hinein zahlreiche Bestäuber an. Die nektarreichen Blüten sind besonders bei Hummeln und Wildbienen beliebt. Ein weiterer Vorteil: Der Wiesen-Salbei ist pflegeleicht und gedeiht auch an trockenen Standorten gut.

Die Glockenblume (Campanula spp.) ist ebenso attraktiv für unsere summenden Besucher. Mit ihren charakteristischen glockenförmigen Blüten in verschiedenen Blautönen bereichert sie jeden Garten. Besonders die Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) und die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) werden von Bienen häufig besucht.

Wiesenschaumkraut und Wiesenflockenblume: Frühe Nektarquellen

Das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) zählt zu den ersten Frühlingsboten und bietet Bienen schon früh im Jahr eine wichtige Nahrungsquelle. Seine zarten rosa oder weißen Blüten erscheinen oft schon im April und sind eine willkommene Stärkung für Bienen nach der Winterruhe.

Die Wiesenflockenblume (Centaurea jacea) blüht von Juni bis in den Oktober hinein. Ihre purpurfarbenen Blütenköpfe sind nicht nur ansprechend, sondern auch sehr nektarreich. Hummeln und verschiedene Wildbienenarten besuchen diese Pflanze besonders gern.

Wiesen-Margerite: Ein Klassiker unter den Bienenweide-Pflanzen

Die Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder bienenfreundlichen Wildblumenwiese. Ihre strahlend weißen Blütenblätter mit der gelben Mitte sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine reiche Nahrungsquelle für verschiedene Insektenarten. Von Mai bis September bietet sie Nektar und Pollen in großen Mengen.

Schmetterlingsparadies: Beliebte Wildblumen für unsere flatternden Freunde

Schmetterlinge sind nicht nur schön anzusehen, sie erfüllen auch eine wichtige Funktion in unserem Ökosystem. Um diese faszinierenden Insekten in unsere Gärten zu locken, können wir gezielt bestimmte Wildblumen anpflanzen. Hier sind einige Wildblumen, die Schmetterlinge besonders anziehen:

Dost und Majoran: Duftende Schmetterlingsmagnete

Der Gewöhnliche Dost (Origanum vulgare), auch als Wilder Majoran bekannt, zieht viele Schmetterlinge an. Seine rosa bis purpurfarbenen Blütendolden verströmen einen würzigen Duft, der Schmetterlinge aus der Umgebung anlockt. Tagpfauenaugen und Kaisermäntel besuchen diese Pflanze besonders gern.

Natternkopf und Wilde Möhre: Nektar für Langzüngler

Der Natternkopf (Echium vulgare) mit seinen auffälligen blauen Blüten wird oft von Schmetterlingen mit langen Rüsseln besucht. Seine tiefen Blütenkelche sind eine Herausforderung, aber für Arten wie den Schwalbenschwanz sehr attraktiv.

Die Wilde Möhre (Daucus carota) lockt mit ihren filigranen weißen Doldenblüten viele Schmetterlinge an. Ihre Blätter dienen zudem als Futterpflanze für die Raupen des Schwalbenschwanzes.

Wiesen-Witwenblume und Schafgarbe: Vielseitige Schmetterlingsfreunde

Die Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) ist mit ihren lilafarbenen Blütenköpfen attraktiv und gleichzeitig ein beliebtes Ziel für verschiedene Schmetterlingsarten. Von Juni bis September bietet sie eine zuverlässige Nektarquelle.

Die Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) ist nicht nur in der Naturheilkunde geschätzt, sondern auch bei Schmetterlingen beliebt. Ihre flachen Blütenstände in Weiß oder Zartrosa sind leicht zugänglich und nektarreich.

Taubenkropf-Leimkraut und Kuckucks-Lichtnelke: Nachtaktive Schönheiten

Das Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) und die Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) werden oft von nachtaktiven Schmetterlingen besucht. Ihre zarten Blüten öffnen sich am Abend und verströmen dann einen süßen Duft, der Nachtfalter anzieht.

Wiesenbocksbart und Wilde Karde: Ungewöhnliche Schmetterlingsmagnete

Der Wiesenbocksbart (Tragopogon pratensis) öffnet seine gelben Blüten nur am Vormittag, ist aber in dieser Zeit ein beliebtes Ziel für verschiedene Tagfalter. Die Wilde Karde (Dipsacus fullonum) mit ihren stacheligen Blütenköpfen mag zunächst nicht einladend wirken, wird aber von vielen Schmetterlingsarten gern besucht.

Durch die Ansiedlung dieser Wildblumen in unseren Gärten schaffen wir nicht nur ein buntes Umfeld für uns Menschen, sondern auch wertvolle Lebensräume für Schmetterlinge und andere Insekten. Jede dieser Pflanzen trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu fördern und unsere Gärten in lebendige Oasen zu verwandeln.

Gestaltung einer insektenfreundlichen Wildblumenwiese

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Eine sonnige Lage ist ideal für eine blühende Wildblumenwiese. Der Boden sollte nährstoffarm und gut durchlässig sein. Ist der Boden zu nährstoffreich, setzen sich oft unerwünschte Gräser durch. Vor der Aussaat empfiehlt es sich, den Boden aufzulockern und von Wurzelunkräutern zu befreien. Ein Umgraben ist meist nicht nötig, eine oberflächliche Bearbeitung reicht aus.

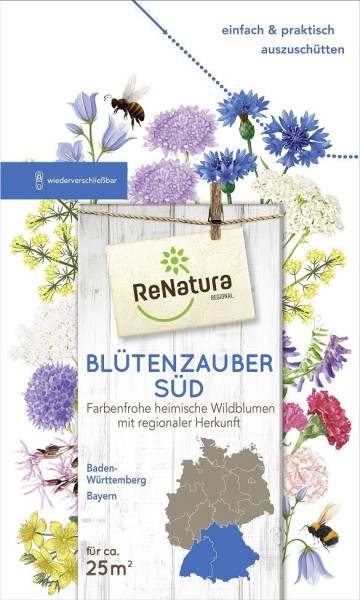

Auswahl der richtigen Saatgutmischung

Wählen Sie eine Saatgutmischung, die zu Ihrem Standort passt. Für trockene, sonnige Flächen eignen sich andere Arten als für feuchte, schattige Bereiche. Achten Sie darauf, dass die Mischung überwiegend heimische Arten enthält. Diese sind optimal an unsere Insektenwelt angepasst. Eine gute Mischung enthält sowohl ein- als auch mehrjährige Arten für eine langanhaltende Blütenpracht.

Aussaattechniken und optimale Zeitpunkte

Günstige Zeitpunkte für die Aussaat sind im Frühjahr (April bis Mai) oder im Spätsommer (August bis September). Mischen Sie das feine Saatgut mit Sand, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Streuen Sie die Mischung dünn aus und walzen Sie sie leicht an. Wichtig: Nicht einharken, sondern nur andrücken, da viele Wildblumensamen Lichtkeimer sind.

Pflege und Erhaltung der Wildblumenwiese

In den ersten Wochen ist regelmäßiges Gießen bei Trockenheit wichtig. Sobald die Wiese etabliert ist, kommt sie meist mit dem natürlichen Niederschlag aus. Mähen Sie die Wiese ein- bis zweimal im Jahr, idealerweise im Juni und September. Lassen Sie das Mähgut einige Tage liegen, damit Samen ausfallen können, bevor Sie es entfernen.

Integration in bestehende Gärten

Auch in kleinen Gärten lässt sich eine Wildblumenecke integrieren. Verwandeln Sie einen Teil des Rasens in eine Blühfläche oder legen Sie Blühstreifen entlang von Wegen oder Zäunen an. Selbst Balkonkästen oder Dachbegrünungen können mit der richtigen Saatgutmischung zu kleinen Wildblumenoasen werden.

Zusätzliche Maßnahmen zur Förderung von Bestäubern

Schaffung von Nistmöglichkeiten

Viele Wildbienen brauchen mehr als nur Nahrung. Bieten Sie ihnen Nistmöglichkeiten an. Ein Insektenhotel mit Bohrlöchern in Hartholz, Schilfhalmen oder leeren Schneckenhäusern wird gerne angenommen. Lassen Sie auch offene Bodenstellen für bodennistende Arten.

Bereitstellung von Wasserstellen

Insekten brauchen Wasser. Eine flache Schale mit Steinen, die aus dem Wasser ragen, bietet Insekten eine sichere Tränke. Achten Sie darauf, das Wasser regelmäßig zu erneuern, um Mückenlarven vorzubeugen.

Verzicht auf Pestizide und chemische Dünger

Chemische Pflanzenschutzmittel sind Gift für Insekten. Verzichten Sie gänzlich darauf und setzen Sie auf biologische Methoden zur Schädlingsbekämpfung. Auch auf Dünger sollten Sie bei Wildblumenwiesen verzichten, da nährstoffarme Böden die Artenvielfalt fördern.

Erhaltung von 'wilden Ecken' im Garten

Lassen Sie Teile Ihres Gartens einfach mal 'verwildern'. Ein Haufen toter Äste, ein ungemähter Wiesenstreifen oder eine Steinmauer bieten vielen Insekten Unterschlupf und Überwinterungsmöglichkeiten.

Jahreszeitliche Aspekte der Wildblumenwiese

Frühjahrsblüher für den Start der Saison

Früh blühende Arten wie Krokus, Schneeglöckchen oder Blausternchen sind wichtige erste Nahrungsquellen für Hummeln und andere Insekten, die schon zeitig im Jahr aktiv sind. Integrieren Sie diese in Ihre Wildblumenwiese oder pflanzen Sie sie in Gruppen unter Bäumen und Sträuchern.

Sommerblumen als Hauptnahrungsquelle

Der Sommer ist die Hauptsaison für Wildblumen. Arten wie Margeriten, Kornblumen und Klatschmohn sorgen für ein buntes Blütenmeer und ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Achten Sie auf eine Mischung aus Pflanzen mit unterschiedlichen Blütenformen, um möglichst viele Insektenarten anzulocken.

Herbstblüher für die Überwinterungsvorbereitung

Spätblühende Arten wie Astern, Fetthennen oder Sonnenhut sind besonders wichtig für Insekten, die sich auf die Überwinterung vorbereiten. Sie liefern Nektar und Pollen bis in den Herbst hinein und helfen Hummeln und Schmetterlingen, die nötigen Reserven anzulegen.

Winteraspekte und Überwinterungshilfen

Lassen Sie verblühte Pflanzen stehen. Die Samenstände bieten Vögeln Nahrung und dienen vielen Insekten als Winterquartier. Hohle Stängel von Stauden wie Disteln oder Karden sind beliebte Überwinterungsplätze für Wildbienen. Ein Laubhaufen in einer ruhigen Ecke des Gartens bietet Igeln und Insekten Schutz vor der Kälte.

Mit diesen Maßnahmen schaffen Sie nicht nur eine ästhetisch ansprechende Wildblumenwiese, sondern auch ein ganzjähriges Paradies für Bienen, Schmetterlinge und andere wichtige Bestäuber. Jeder noch so kleine Beitrag zählt und hilft, die Artenvielfalt in unseren Gärten zu fördern.

Ökologischer Nutzen von Wildblumenwiesen

Förderung der Biodiversität

Wildblumenwiesen sind echte Zentren der Artenvielfalt. Sie bieten nicht nur Bienen und Schmetterlingen ein Zuhause, sondern auch zahlreichen anderen Insekten, Vögeln und Kleinsäugern. In Zeiten intensiver Landwirtschaft und Verstädterung, die natürliche Lebensräume bedrohen, sind diese bunten Oasen besonders wertvoll. Eine einzige Wildblumenwiese kann Hunderte verschiedener Pflanzen- und Tierarten beherbergen – ein Naturschatz direkt vor unserer Haustür.

Natürliche Schädlingsbekämpfung

Eine Wildblumenwiese dient auch als natürlicher Pflanzenschutz. Sie lockt nützliche Insekten an, die Schädlinge in Schach halten. Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen sind einige der fleißigen Helfer, die sich in einer Wildblumenwiese tummeln und nebenbei Blattläuse und andere unerwünschte Gäste vertilgen. So können wir den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren und trotzdem gesunde Pflanzen genießen.

Bodenverbesserung und Erosionsschutz

Unter der bunten Blütenpracht tut sich einiges: Die Wurzeln der Wildblumen lockern den Boden auf und verbessern seine Struktur. Das Ergebnis? Ein Boden, der Wasser besser speichert und Nährstoffe effizienter aufnimmt. Gleichzeitig schützt das dichte Wurzelwerk vor Erosion – besonders an Hängen ein wichtiger Vorteil. Und wenn die Pflanzen im Herbst absterben, dienen sie als natürlicher Dünger für die nächste Generation.

CO2-Bindung und Klimaschutz

Wildblumenwiesen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie CO2 aus der Luft binden und im Boden speichern. Besonders mehrjährige Arten mit tiefen Wurzeln sind hier besonders effektiv. Zwar können sie große Waldflächen nicht ersetzen, aber jeder Quadratmeter zählt im Kampf gegen den Klimawandel. Es ist erfreulich, dass etwas so Schönes gleichzeitig so nützlich sein kann.

Herausforderungen und Lösungen

Umgang mit 'Unkräutern' in der Wildblumenwiese

Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, was 'Unkraut' und was erwünschte Wildblume ist. Aber ist diese Unterscheidung überhaupt sinnvoll? Viele sogenannte Unkräuter sind wertvolle Nahrungsquellen für Insekten. Statt sie auszureißen, können wir lernen, sie zu schätzen. Natürlich gibt es Ausnahmen: Invasive Arten sollten wir im Auge behalten und gegebenenfalls entfernen. Ansonsten gilt: Geduld haben und der Natur ihren Lauf lassen. Mit der Zeit pendelt sich ein natürliches Gleichgewicht ein.

Balancieren zwischen ästhetischem Anspruch und ökologischem Nutzen

Eine Wildblumenwiese sieht nicht immer so 'aufgeräumt' aus wie ein englischer Rasen. Aber genau darin liegt ihr Charme! Trotzdem können wir ein paar Tricks anwenden, um beide Welten zu vereinen. Wie wäre es mit geschwungenen Pfaden durch die Wiese? Oder mit einer ordentlichen Einfassung? So schaffen wir einen Rahmen, der das 'wilde' Innere noch besser zur Geltung bringt. Vielleicht entdecken wir dabei eine ganz neue Ästhetik, die sowohl das Auge als auch die Natur erfreut.

Akzeptanz in der Nachbarschaft fördern

Nicht jeder Nachbar ist von einer 'wilden' Ecke im Garten begeistert. Hier ist Kommunikation wichtig. Ein kleines Schild, das erklärt, was hier wächst und warum, kann hilfreich sein. Oder noch besser: Laden Sie die Nachbarn zu einer 'Wildblumen-Safari' ein. Wenn sie selbst sehen, wie viele Schmetterlinge und Bienen sich tummeln, sind sie vielleicht schnell überzeugt. Möglicherweise inspirieren wir so den einen oder anderen, selbst eine kleine Ecke 'verwildern' zu lassen.

Ein bunter Ausblick in die Zukunft

Wildblumenwiesen sind mehr als nur hübsche Farbtupfer in unserer Landschaft. Sie sind Lebensräume, Klimaschützer und Inspirationsquellen zugleich. Jeder noch so kleine Fleck kann einen Unterschied machen – sei es im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in öffentlichen Grünanlagen. Indem wir Wildblumen Raum geben, schaffen wir nicht nur Oasen für Bienen und Schmetterlinge, sondern auch für uns selbst. An einem Sommerabend durch eine blühende Wiese zu streifen, dem Summen der Insekten zu lauschen und sich als Teil dieses wunderbaren Ökosystems zu fühlen, ist eine besondere Erfahrung. Gemeinsam können wir daran arbeiten, unsere Umgebung in ein blühendes Paradies zu verwandeln – für die Natur und für uns.