Wildblumen in der Stadt: Eine grüne Revolution für urbane Räume

In den letzten Jahren lässt sich ein faszinierender Trend beobachten: Wildblumen erobern zunehmend unsere Städte. Diese Entwicklung bringt nicht nur einen Hauch von Farbe in unser urbanes Umfeld, sondern auch zahlreiche ökologische Vorteile mit sich.

Das Wichtigste auf einen Blick: Wildblumen als urbane Alleskönner

- Fördern Biodiversität in Städten

- Unterstützen Bestäuber und Insekten

- Verbessern das Stadtklima

- Tragen zur natürlichen Luftreinigung bei

- Bieten Lösungen für moderne Stadtplanung

Die Bedeutung von Grünflächen in Städten

Grünflächen sind zweifellos die grüne Lunge unserer Städte. Sie bieten nicht nur Erholungsräume für uns Stadtbewohner, sondern erfüllen auch wichtige ökologische Funktionen. In meinen vielen Jahren als Gärtnerin habe ich immer wieder erlebt, wie selbst kleine Grünflächen das Mikroklima spürbar positiv beeinflussen können.

Bäume, Sträucher und Wiesen fungieren als natürliche Filter, die Schadstoffe aus der Luft entfernen, Sauerstoff produzieren und die Temperatur regulieren. Besonders in heißen Sommermonaten wird der Unterschied zwischen begrünten und versiegelten Flächen deutlich spürbar. Während sich Beton und Asphalt unangenehm aufheizen, sorgen Pflanzen für eine willkommene Kühle.

Darüber hinaus sind diese grünen Oasen unverzichtbare Lebensräume für die städtische Tierwelt. Vögel, Eichhörnchen und eine Vielzahl von Insekten finden hier nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz. Für viele Stadtbewohner stellen Parks und Gärten zudem oft die einzige Möglichkeit dar, Natur hautnah zu erleben und zu beobachten.

Herausforderungen der modernen Stadtplanung

Die Gestaltung unserer Städte steht heute vor komplexen Herausforderungen. Einerseits wächst der Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur stetig, andererseits müssen unsere urbanen Räume nachhaltiger und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel werden. Einige der drängendsten Probleme, die es zu bewältigen gilt, sind:

- Flächenknappheit und zunehmende Versiegelung

- Steigende Temperaturen durch den Klimawandel

- Anhaltende Luftverschmutzung

- Schwindende Biodiversität

- Hohe Pflegekosten für konventionelle Grünflächen

Leider setzen viele Städte noch immer auf pflegeintensive Rasenflächen und exotische Zierpflanzen. Diese mögen zwar einen gepflegten Eindruck machen, sind ökologisch betrachtet jedoch oft wenig wertvoll. Zudem verursachen sie erhebliche Kosten für Bewässerung, Düngung und regelmäßige Pflege.

Wildblumen als vielversprechende Lösung

An dieser Stelle kommen Wildblumen ins Spiel. Sie bieten eine Fülle von Vorteilen für die zeitgemäße Stadtplanung:

- Geringer Pflegeaufwand

- Hohe Anpassungsfähigkeit an lokale Bedingungen

- Signifikante Förderung der Artenvielfalt

- Unbestreitbarer ästhetischer Wert

- Robustheit gegenüber Klimaveränderungen

Wildblumen sind von Natur aus an die lokalen Gegebenheiten angepasst und kommen mit erstaunlich wenig Wasser und Nährstoffen aus. Sie benötigen weder regelmäßiges Mähen noch Düngen und bieten dennoch über viele Monate hinweg einen farbenfrohen Anblick. In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie eine kleine Wildblumenwiese innerhalb weniger Jahre die Insektenpopulation geradezu explodieren ließ.

Wie wir Wildblumen in unsere Städte integrieren können

Wo Wildblumen in der Stadt gedeihen können

Es gibt erstaunlich viele Möglichkeiten, Wildblumen in unsere Städte zu bringen. Brachflächen, Straßenränder und Parkflächen bieten sich geradezu an. Selbst kleine Areale wie Verkehrsinseln oder der Bereich um Straßenbäume lassen sich wunderbar mit Wildblumen gestalten.

In einer Nachbarstadt wurde kürzlich ein altes Industriegelände in eine blühende Wildblumenwiese verwandelt. Es war faszinierend zu beobachten, wie sich diese graue Fläche innerhalb weniger Monate in einen bunten Lebensraum für Insekten und andere Tiere entwickelte.

Die richtigen Wildblumen für den richtigen Ort

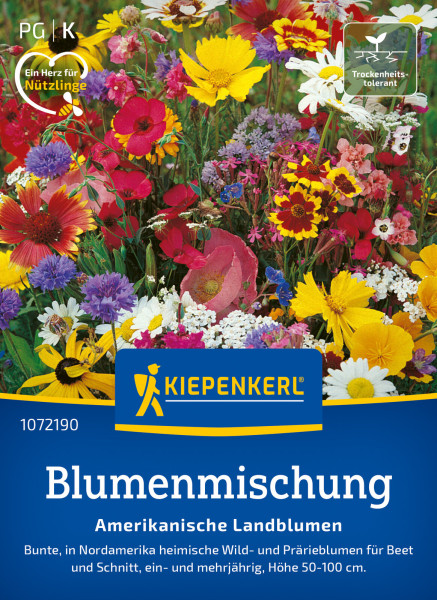

Bei der Auswahl der Wildblumenarten ist es entscheidend, auf standortgerechte Pflanzen zu setzen. Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung und Wasserverfügbarkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Für trockene, sonnige Plätze eignen sich beispielsweise Wiesensalbei, Schafgarbe oder Färberkamille hervorragend. An schattigeren Stellen fühlen sich Walderdbeere, Gundermann oder Taubnessel pudelwohl.

Heimische Wildblumenarten sollten bevorzugt werden. Sie sind bestens an die lokalen Bedingungen angepasst und bieten einheimischen Insekten die optimale Nahrungsgrundlage. Eine Mischung aus ein- und mehrjährigen Arten sorgt für dauerhaft attraktive Flächen.

So legen Sie eine Wildblumenwiese an

Die Anlage einer Wildblumenwiese erfordert etwas Planung und Vorbereitung. Zunächst muss der Boden von Unkraut und unerwünschten Pflanzen befreit werden. Dann wird die Fläche gelockert und gegebenenfalls mit Sand oder Kies abgemagert, da die meisten Wildblumen nährstoffarme Böden bevorzugen.

Die Aussaat gelingt am besten im Frühjahr oder Herbst. Das Saatgut wird oberflächlich ausgebracht und leicht angedrückt. In den ersten Wochen ist regelmäßiges Wässern wichtig, damit die Samen gut keimen können. Es braucht allerdings etwas Geduld, bis sich eine Wildblumenwiese voll entwickelt hat - oft dauert es ein bis zwei Jahre, bis sich der volle Blütenreichtum zeigt.

Pflege von Wildblumenflächen in der Stadt

Wildblumenwiesen sind pflegeleichter als herkömmliche Rasenflächen, ganz ohne Pflege kommen sie aber nicht aus. Ein wichtiger Aspekt ist das richtige Mähregime. Anders als Zierrasen werden Wildblumenwiesen nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Der erste Schnitt erfolgt meist Ende Juni, der zweite im September.

Das Mähgut sollte einige Tage liegen bleiben, damit die Samen ausfallen können. Anschließend muss es entfernt werden, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden. In den ersten Jahren nach der Anlage kann es nötig sein, unerwünschte Pflanzen wie Disteln oder Ampfer von Hand zu entfernen.

Neue Ideen und erfolgreiche Beispiele

Wildblumen an Straßen und auf Verkehrsinseln

Verkehrsinseln und Straßenränder bieten viel Potenzial für Wildblumen. Diese Flächen sind oft schwer zu pflegen und werden von Fußgängern kaum genutzt. Durch die Bepflanzung mit Wildblumen entstehen nicht nur optisch ansprechende Bereiche, sondern auch wertvolle Lebensräume für Insekten.

Ich habe kürzlich eine Straße gesehen, bei der die gesamten Mittelstreifen mit bunten Wildblumen bepflanzt waren. Es war erstaunlich, wie viele Schmetterlinge und Bienen dort unterwegs waren - und das mitten im Straßenverkehr!

Wildblumen auf dem Dach

Ein spannender Ansatz ist die Dachbegrünung mit Wildblumen. Flachdächer eignen sich gut für extensive Begrünungen. Hier können trockenheitsresistente Wildblumenarten wie Mauerpfeffer, Thymian oder Fetthenne angesiedelt werden. Diese Dachgärten tragen zur Verbesserung des Stadtklimas bei und schaffen neue Lebensräume für Insekten und Vögel.

Bei der Planung von Dachbegrünungen müssen einige technische Aspekte beachtet werden. Die Statik des Gebäudes muss das zusätzliche Gewicht tragen können, und eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich. Trotz des höheren Aufwands lohnt sich eine Dachbegrünung in vielerlei Hinsicht - von der Regenwasserrückhaltung bis zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes.

Wildblumenparks und grüne Korridore

Eine faszinierende Idee sind Wildblumenparks und -korridore, die sich wie ein grünes Netzwerk durch die Stadt ziehen. Diese zusammenhängenden Flächen ermöglichen es Insekten und anderen Kleintieren, sich in der Stadt fortzubewegen und auszubreiten. Solche Korridore können entlang von Bahntrassen, Flussufern oder ungenutzten Industrieflächen angelegt werden.

In meiner Heimatstadt wurde vor einigen Jahren ein ehemaliger Güterbahnhof in einen Wildblumenpark umgewandelt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Artenvielfalt dort entwickelt hat. Heute ist der Park ein beliebtes Naherholungsgebiet und gleichzeitig ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Wildblumen in bestehenden Grünanlagen

Auch in bestehenden Grünanlagen lassen sich Wildblumenflächen gut integrieren. Oft reicht es schon aus, Teilbereiche extensiver zu pflegen und das Mähregime anzupassen. So können sich nach und nach heimische Wildblumen ansiedeln. Eine andere Möglichkeit ist es, gezielt Wildblumensaatgut in bestehende Rasenflächen einzubringen.

Bei der Integration von Wildblumenflächen in Parks und andere öffentliche Grünanlagen ist es wichtig, die Bevölkerung mit einzubeziehen und über die Vorteile zu informieren. Informationstafeln können erklären, warum bestimmte Bereiche seltener gemäht werden und welche Arten dort zu finden sind.

Die Umgestaltung von Grünflächen zu artenreichen Wildblumenwiesen ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern kann auch Kosten sparen. Durch die extensive Pflege reduziert sich der Arbeitsaufwand für die Grünflächenämter. Gleichzeitig entstehen attraktive, naturnah gestaltete Bereiche, die von der Bevölkerung geschätzt werden.

Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Integration von Wildblumen

Die Einbindung von Wildblumen in die Stadtplanung ist zwar vielversprechend, stellt Planer und Verantwortliche jedoch vor einige Hürden. Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Aspekte und mögliche Lösungsansätze werfen:

Akzeptanz in der Bevölkerung

Es ist nicht ungewöhnlich, dass nicht jeder Bürger sofort von Wildblumenflächen in der Stadt begeistert ist. Manche empfinden sie möglicherweise als unordentlich. Um die Akzeptanz zu steigern, haben sich folgende Ansätze bewährt:

- Informationskampagnen zum ökologischen Nutzen

- Erklärende Schautafeln an Wildblumenflächen

- Gemeinschaftsaktionen wie gemeinsames Ansäen

- Sorgfältige Pflege der Randbereiche für ein gepflegtes Erscheinungsbild

Balance zwischen Ästhetik und Ökologie

Eine der größten Herausforderungen ist es, die ökologischen Vorteile mit den ästhetischen Ansprüchen in Einklang zu bringen. Hier einige vielversprechende Ansätze:

- Auswahl attraktiver, heimischer Wildblumenarten

- Gestaffelte Blühzeiträume für langanhaltende Farbenpracht

- Kombination von Wildblumen mit strukturgebenden Gräsern

- Anlage von Blühstreifen entlang gepflegter Rasenflächen

Kosteneffizienz und Pflegeaufwand

Wildblumenflächen sind langfristig oft pflegeleichter als Rasenflächen, erfordern aber anfangs einen erhöhten Aufwand. Folgende Maßnahmen können helfen, Kosten und Aufwand zu optimieren:

- Schulung des Pflegepersonals für angepasste Methoden

- Einsatz spezieller Mähtechnik für selektives Mähen

- Aufbau einer eigenen Saatgutgewinnung für Nachsaaten

- Kooperationen mit lokalen Naturschutzverbänden für die Pflege

Rechtliche und administrative Hürden

Mitunter stehen rechtliche Vorschriften oder Verwaltungsstrukturen der Umsetzung von Wildblumenkonzepten im Weg. Hier einige mögliche Lösungsansätze:

- Anpassung von Grünflächensatzungen und Pflegevorschriften

- Schulungen für Verwaltungsmitarbeiter zur naturnahen Grünflächenpflege

- Pilotprojekte zum Testen neuer Konzepte

- Einbindung von Experten bei der Erstellung von Pflegeplänen

Soziale und wirtschaftliche Aspekte von Wildblumen in der Stadt

Die Integration von Wildblumen in urbane Räume hat nicht nur ökologische, sondern auch vielfältige soziale und wirtschaftliche Auswirkungen:

Förderung des Umweltbewusstseins

Wildblumenflächen in der Stadt können als lebendige Lernorte dienen und das Umweltbewusstsein der Bevölkerung stärken:

- Einrichtung von Infotafeln zu heimischen Arten und Ökosystemen

- Führungen und Workshops zu Wildblumen und Insekten

- Patenschaften für Wildblumenflächen durch Schulen oder Vereine

- Urban Gardening Projekte mit Integration von Wildblumen

Verbesserung der Lebensqualität in Städten

Wildblumenwiesen tragen auf vielfältige Weise zur Steigerung der Lebensqualität bei:

- Schaffung von naturnahen Erholungsräumen

- Verbesserung des Mikroklimas und der Luftqualität

- Reduzierung von Verkehrslärm durch Blühstreifen

- Ästhetische Aufwertung des Stadtbildes

Potenzial für Umweltbildung und Naturerfahrung

Wildblumenflächen bieten zahlreiche Möglichkeiten für Umweltbildung und direkte Naturerfahrungen:

- Einrichtung von Naturlehrpfaden mit Wildblumenstationen

- Kooperationen mit Schulen für Freiluft-Unterricht

- Citizen-Science-Projekte zur Artenerfassung

- Fotowettbewerbe oder Malaktionen zu Wildblumen

Wirtschaftliche Vorteile durch reduzierte Pflegekosten

Langfristig können Wildblumenflächen auch wirtschaftliche Vorteile bringen:

- Reduzierung des Mähaufwands und der damit verbundenen Kosten

- Einsparung von Bewässerungskosten durch Trockenheitstoleranz

- Verringerter Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden

- Mögliche Einnahmen durch Saatgutgewinnung oder Führungen

In meiner Erfahrung war es faszinierend zu beobachten, wie eine kleine Wildblumenwiese in unserem Stadtpark zunächst kritisch beäugt wurde. Doch schon nach einem Jahr hatte sie sich zum Lieblingsort vieler Besucher entwickelt. Sogar Schulklassen kamen regelmäßig vorbei, um die Insekten zu beobachten. Das zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich die Einstellung ändern kann, wenn man die Menschen mitnimmt und die Vorteile erlebbar macht.

Die Integration von Wildblumen in die Stadtplanung ist sicherlich kein Allheilmittel für alle urbanen Herausforderungen. Dennoch bietet sie enorme Chancen, unsere Städte lebenswerter, nachhaltiger und naturnaher zu gestalten. Mit der richtigen Planung, Umsetzung und Kommunikation lassen sich viele der anfänglichen Hürden überwinden. Der Mehrwert für Mensch und Natur ist es meiner Meinung nach definitiv wert, sich dieser spannenden Aufgabe zu stellen.

Zukunftsperspektiven für Wildblumen in der Stadtplanung

Die Integration von Wildblumen in unsere Städte eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft urbaner Räume. Innovative Konzepte versprechen nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität für uns Stadtbewohner.

Technologische Fortschritte in der Wildblumenplanung

Es ist faszinierend zu sehen, wie die Digitalisierung selbst die Planung von Wildblumenflächen beeinflusst. Neue Softwarelösungen ermöglichen eine präzisere Gestaltung, während geografische Informationssysteme (GIS) Stadtplanern helfen, ideale Standorte zu identifizieren und deren Entwicklung zu verfolgen. Sogar Drohnen kommen mittlerweile bei großflächigen Aussaaten zum Einsatz - eine Technologie, die ich persönlich mit gemischten Gefühlen betrachte, deren Effizienz aber unbestreitbar ist.

Ganzheitliche Konzepte für Stadtökologie

Wildblumen werden zunehmend als integraler Bestandteil umfassender Stadtplanungskonzepte gesehen. Sie spielen eine Schlüsselrolle in Biotopverbünden, die unseren tierischen Mitbewohnern mehr Bewegungsfreiheit in der Stadt ermöglichen. In Zukunft könnten wir vermehrt 'grüne Korridore' sehen, die verschiedene Grünflächen miteinander verbinden und Wildblumen als wesentliches Element nutzen.

Wildblumen im urbanen Wassermanagement

Angesichts der Zunahme von Starkregenereignissen gewinnt das Regenwassermanagement in Städten an Bedeutung. Hier können Wildblumenwiesen einen wertvollen Beitrag leisten. Sie verbessern die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und reduzieren den Oberflächenabfluss. In meiner Arbeit habe ich bereits erste vielversprechende Ansätze gesehen, bei denen Wildblumenflächen mit Regenwasserrückhaltebecken oder in innovativen Schwammstadt-Konzepten kombiniert wurden.

Stärkung der städtischen Widerstandsfähigkeit

Wildblumen tragen maßgeblich zur Verbesserung der städtischen Resilienz bei. Sie mildern die Auswirkungen des Klimawandels, indem sie Hitzeinseln reduzieren und die Luftqualität verbessern. In Zukunft könnten Wildblumenflächen gezielt eingesetzt werden, um besonders anfällige Stadtgebiete zu schützen und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen zu erhöhen.

Wildblumen für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Die Einbindung von Wildblumen in die Stadtplanung bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Von der Förderung der Artenvielfalt über die Verbesserung des Stadtklimas bis hin zur Steigerung der Lebensqualität - Wildblumen sind wahre Multitalente, wenn es um nachhaltige Stadtentwicklung geht.

Besonders beeindruckend finde ich die Rolle der Wildblumen für Insekten. In Zeiten des alarmierenden Insektenrückgangs bieten urbane Wildblumenflächen wertvolle Nahrung und Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber. Das ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch für uns Menschen von großer Bedeutung, da wir auf die Bestäubungsleistung der Insekten angewiesen sind.

Die Beteiligung der Bevölkerung an Wildblumenprojekten fördert zudem die Umweltbildung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Gemeinsame Aussaat-Aktionen oder Pflegeeinsätze können das Verständnis für ökologische Zusammenhänge verbessern und die Verbundenheit mit dem eigenen Wohnumfeld steigern.

Ausblick: Grünere Städte für eine lebenswerte Zukunft

Die Zukunft unserer Städte liegt meiner Meinung nach in der geschickten Verbindung von urbaner Infrastruktur und natürlichen Elementen. Wildblumen spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie vereinen Ästhetik mit ökologischem Nutzen und fördern so eine nachhaltige und lebenswerte Stadtentwicklung.

Um das volle Potenzial von Wildblumen in der Stadtplanung auszuschöpfen, braucht es ein Umdenken auf vielen Ebenen. Von der Stadtplanung über die Grünflächenpflege bis hin zur Bevölkerung - alle müssen an einem Strang ziehen, um unsere Städte grüner und nachhaltiger zu gestalten.

Letztendlich geht es darum, Städte zu schaffen, die für uns Menschen lebenswert sind und gleichzeitig Raum für die Natur bieten. Wildblumen können hier als Vorreiter dienen - für eine Stadtentwicklung, die Ökologie und Urbanität nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende Elemente einer zukunftsfähigen Stadt versteht.