Wundverschluss bei Pflanzen: Schutz und Heilung für grüne Gefährten

Pflanzen sind erstaunliche Lebewesen, die über beeindruckende Selbstheilungskräfte verfügen. Dennoch kann ein gezielter Wundverschluss entscheidend für ihre Gesundheit und ihr Überleben sein. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die verschiedenen Methoden und deren Anwendung werfen.

Wichtige Erkenntnisse zum Wundverschluss

- Ein effektiver Wundverschluss schützt Pflanzen vor Infektionen und übermäßigem Wasserverlust

- Die natürlichen Heilungsprozesse der Pflanzen können durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden

- Sowohl traditionelle als auch moderne Methoden haben ihre Vor- und Nachteile

Einführung in den Wundverschluss bei Pflanzen

Bedeutung des Wundverschlusses für die Pflanzengesundheit

Wunden an Pflanzen sind nicht nur unschön, sondern können auch zu einer ernsthaften Bedrohung werden. Sie bieten Krankheitserregern wie Pilzen und Bakterien einen idealen Eintrittsweg und führen zudem zu unerwünschtem Wasserverlust. Ein schneller und effektiver Wundverschluss ist daher für die Gesundheit und das Überleben unserer grünen Freunde von großer Bedeutung.

In meinen Jahren als leidenschaftliche Gärtnerin habe ich immer wieder erlebt, wie entscheidend ein sachgemäßer Wundverschluss für die Genesung einer Pflanze sein kann. Besonders bei wertvollen Gehölzen oder liebevoll gepflegten Obstbäumen kann die richtige Wundversorgung den Unterschied zwischen Erholung und Verfall ausmachen.

Natürliche Wundheilungsprozesse bei Pflanzen

Die Selbstheilungskräfte von Pflanzen sind wirklich beeindruckend. Sobald eine Verletzung auftritt, setzt ein komplexer Prozess ein:

- Kallusbildung: Die Zellen um die Wunde herum beginnen sich zu teilen und bilden undifferenziertes Gewebe, den sogenannten Kallus.

- Kompartimentierung: Die Pflanze isoliert den verletzten Bereich, um eine Ausbreitung von Schaderregern zu verhindern.

- Wundperiderm: Eine neue Schutzschicht bildet sich über der Wunde.

Diese natürlichen Prozesse benötigen Zeit und sind nicht immer ausreichend, um größere Verletzungen vollständig zu schließen. In solchen Fällen können wir als Gärtner unterstützend eingreifen und den Heilungsprozess fördern.

Situationen, die einen Wundverschluss erfordern

Es gibt verschiedene Szenarien, in denen ein künstlicher Wundverschluss sinnvoll oder sogar notwendig sein kann:

- Schnittwunden nach dem Beschneiden von Bäumen und Sträuchern

- Rindenverletzungen durch Wildverbiss oder mechanische Einwirkungen

- Frostschäden, die zu Rissen in der Rinde führen

- Sonnenbrand bei empfindlichen Gehölzen

- Verletzungen nach Veredlungen oder Okulationen

Je nach Art und Umfang der Verletzung sowie der betroffenen Pflanzenart muss die passende Methode des Wundverschlusses gewählt werden. Dabei spielt die Erfahrung des Gärtners eine wichtige Rolle.

Traditionelle Methoden des Wundverschlusses

Baumwachs: Anwendung und Wirkungsweise

Baumwachs ist ein bewährtes Mittel zum Verschließen von Wunden bei Gehölzen. Es besteht meist aus einer Mischung von Harzen, Wachsen und Ölen. Die Anwendung ist relativ unkompliziert:

- Die Wunde wird sorgfältig gesäubert und geglättet

- Das Wachs wird leicht erwärmt, um es geschmeidig zu machen

- Mit einem Pinsel oder Spatel wird es vorsichtig auf die Wunde aufgetragen

Baumwachs bildet eine wasserdichte Schicht, die die Wunde vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Krankheitserregern schützt. Gleichzeitig lässt es genug Luft durch, damit die Wunde 'atmen' kann. Dies unterstützt den natürlichen Heilungsprozess der Pflanze.

Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Versuch mit Baumwachs. Es war an einem alten Apfelbaum in unserem Garten, der einen großen Ast verloren hatte. Das Auftragen war zunächst etwas knifflig, aber das Ergebnis überzeugte – die Wunde heilte sauber ab und der Baum erholte sich prächtig.

Lehm-Kuh-Dung-Gemische: Eine natürliche Alternative

Eine altbewährte Methode, die in der biologischen Landwirtschaft immer noch häufig Anwendung findet, ist die Verwendung von Lehm-Kuh-Dung-Gemischen. Diese natürliche Wundpaste wird folgendermaßen hergestellt:

- Lehm und frischer Kuhdung werden im Verhältnis 2:1 gemischt

- Wasser wird hinzugefügt, bis eine streichfähige Konsistenz entsteht

- Optional können gehäckselte Brennnesseln oder Schachtelhalm beigefügt werden, die zusätzlich heilungsfördernd wirken

Die Paste wird direkt auf die gereinigte Wunde aufgetragen und bildet beim Trocknen eine schützende Kruste. Der Lehm sorgt für den Verschluss, während der Kuhdung wachstumsfördernde Substanzen enthält.

Diese Methode mag für manche zunächst befremdlich klingen, aber sie hat sich über Jahrhunderte bewährt. Besonders in der biologischen Landwirtschaft und im traditionellen Obstbau findet sie nach wie vor Anwendung und zeigt oft erstaunliche Ergebnisse.

Vor- und Nachteile traditioneller Methoden

Wie bei allen Dingen im Gartenbau haben auch die traditionellen Wundverschlussmethoden ihre Stärken und Schwächen:

Vorteile:

- Natürliche Inhaltsstoffe, die in der Regel gut von der Pflanze vertragen werden

- Kostengünstig und oft leicht selbst herzustellen

- Bewährte Wirksamkeit über lange Zeiträume

Nachteile:

- Können bei unsachgemäßer Anwendung die Wundheilung möglicherweise behindern

- Nicht immer ästhetisch ansprechend, was besonders in Ziergärten ein Nachteil sein kann

- Müssen oft erneuert werden, besonders bei größeren Wunden

In meiner langjährigen Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass traditionelle Methoden besonders bei kleineren Verletzungen und robusten Pflanzen gut funktionieren. Bei wertvollen oder besonders empfindlichen Gehölzen greife ich jedoch oft auf modernere Mittel zurück, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.

Der richtige Wundverschluss bei Pflanzen erfordert Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Jede Situation ist anders und benötigt eine individuelle Herangehensweise. Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, welche Methode für welche Pflanze und welche Art von Verletzung am besten geeignet ist. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Pflanzen bei der richtigen Pflege erholen und weiter gedeihen können.

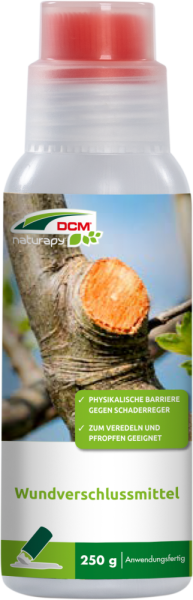

Moderne Wundverschlussmittel im Überblick

In den letzten Jahren haben sich einige innovative Produkte und Methoden für den Wundverschluss bei Pflanzen etabliert. Diese modernen Ansätze versprechen oft bessere Heilungschancen und sind in der Anwendung einfacher als die althergebrachten Verfahren.

Synthetische Wundverschlussmittel: Typen und Eigenschaften

Die für Pflanzen entwickelten synthetischen Wundverschlussmittel bilden einen flexiblen, atmungsaktiven Film über der Wunde. Dieser verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und unterstützt gleichzeitig die natürliche Wundheilung.

- Sprühverbände: Diese praktischen Produkte eignen sich besonders für unregelmäßig geformte Wunden. Nach dem Aufsprühen entsteht ein transparenter Schutzfilm.

- Wundverschlusspaste: Ideal für größere Wunden an Stämmen und Ästen. Die Paste härtet nach dem Auftragen aus und bietet robusten Schutz.

- Elastische Wundverschlussbänder: Diese selbstklebenden Bänder passen sich dem Wachstum der Pflanze an. Sie bewähren sich besonders bei Veredlungsstellen oder Rindenverletzungen.

Ich habe besonders gute Erfahrungen mit Sprühverbänden gemacht, vor allem bei kleineren Schnittwunden an Obstbäumen. Sie lassen sich leicht auftragen und schützen zuverlässig.

Biologische Wundverschlussmittel: Inhaltsstoffe und Wirkung

Biologische Wundverschlussmittel gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie gelten oft als verträglicher für die Pflanze und kommen ohne synthetische Chemikalien aus.

- Propolis-basierte Produkte: Propolis, das Kittharz der Bienen, wirkt antibakteriell und pilzhemmend. Es fördert die Wundheilung und stärkt die Abwehrkräfte der Pflanze.

- Alginat-Wundauflagen: Aus Meeresalgen gewonnen, schaffen diese ein feuchtes Wundmilieu und unterstützen so die natürliche Heilung.

- Mykorhiza-Präparate: Diese enthalten nützliche Pilze, die in Symbiose mit den Pflanzenwurzeln leben und möglicherweise die Regeneration des Gewebes fördern.

In meinem eigenen Garten greife ich gerne zu Propolis-Präparaten für den Wundverschluss. Sie wirken zuverlässig und verströmen einen angenehm harzigen Duft.

Vergleich der Effektivität moderner Mittel

Die Wahl des passenden Wundverschlussmittels hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe und Art der Wunde, Pflanzenart und Umgebungsbedingungen spielen eine Rolle. Generell lässt sich sagen:

- Synthetische Mittel bieten oft schnelleren und robusteren Schutz, besonders bei größeren Wunden.

- Biologische Produkte fördern die natürliche Heilung und sind umweltfreundlicher, brauchen aber häufig mehr Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

- Sprühverbände eignen sich gut für kleine bis mittlere Wunden und lassen sich einfach auftragen.

- Pasten und Bänder bewähren sich eher bei größeren Verletzungen oder Veredlungsstellen.

In der Praxis zeigt sich oft, dass eine Kombination verschiedener Methoden gute Ergebnisse liefert. So kann man beispielsweise eine Wunde zunächst mit einem biologischen Präparat behandeln und anschließend mit einem synthetischen Sprühverband versiegeln.

Spezielle Techniken des Wundverschlusses

Neben den gängigen Wundverschlussmitteln gibt es besondere Techniken, die bei bestimmten Verletzungsarten oder Pflanzenteilen zum Einsatz kommen.

Brückenveredelung bei Rindenverlusten

Die Brückenveredelung ist eine fortgeschrittene Technik für schwere Rindenverletzungen, insbesondere wenn diese den Stamm ringförmig umschließen.

- Mehrere Reiser werden ober- und unterhalb der Wunde unter die Rinde geschoben.

- Die Reiser überbrücken den verletzten Bereich und stellen die Verbindung zwischen Wurzeln und Krone wieder her.

- Diese Methode eignet sich besonders für wertvolle Obstbäume oder alte Gehölze.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich diese Technik einmal bei einem alten Apfelbaum anwandte, der von einem Weidetier verletzt worden war. Es war eine aufwendige Prozedur, aber der Baum erholte sich erstaunlich gut.

Wundverschluss bei Veredlungen und Okulationen

Bei Veredlungen und Okulationen ist ein sorgfältiger Wundverschluss entscheidend, um das Anwachsen des Edelreises zu gewährleisten.

- Veredlungswachs: Wird warm oder kalt auf die Veredlungsstelle aufgetragen und bildet einen wasserdichten Schutz.

- Veredlungsbänder: Elastische Bänder, die die Veredlungsstelle umschließen und atmen lassen.

- Okulierclips: Praktische Kunststoffclips für Okulationen, die den Verschluss der Schnittstelle sicherstellen.

Für meine Rosen verwende ich mit Vorliebe Okulierclips. Sie lassen sich leicht anbringen und fallen von selbst ab, wenn sie nicht mehr benötigt werden - ein kleiner, aber feiner Vorteil im Gärtnerleben.

Behandlung von Frostschäden und Sonnenbrand

Frostschäden und Sonnenbrand stellen uns Gärtner vor besondere Herausforderungen, da sie oft großflächige Verletzungen verursachen.

- Frostschäden: Abgestorbenes Gewebe vorsichtig entfernen und die Wunde mit einem elastischen Wundverschlussmittel behandeln.

- Sonnenbrand: Die verletzte Rinde mit einem weißen, atmungsaktiven Stammanstrich schützen, um weitere Schäden zu vermeiden.

- Regenerationsförderung: Biologische Wundverschlussmittel mit Wachstumsstimulatoren könnten die Neubildung von Gewebe unterstützen.

Nach einem besonders kalten Winter hatte ich einmal mit starken Frostschäden an meinen jungen Obstbäumen zu kämpfen. Die Kombination aus behutsamen Ausschneiden und einem elastischen Wundverschlussmittel erwies sich als rettender Ansatz.

Bei der Anwendung aller Wundverschlusstechniken ist sauberes und vorsichtiges Arbeiten das A und O. Eine gründliche Vorbereitung der Wunde, die fachgerechte Anwendung der Mittel und eine regelmäßige Kontrolle des Heilungsverlaufs sind entscheidend für den Erfolg. Mit der richtigen Pflege und etwas Geduld lassen sich selbst schwere Verletzungen an Pflanzen oft erfolgreich behandeln. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie resilient und anpassungsfähig unsere grünen Freunde sind.

Wundverschlussmittel richtig anwenden: Ein Leitfaden für Hobbygärtner

Die korrekte Anwendung von Wundverschlussmitteln ist entscheidend für den Heilungserfolg bei verletzten Pflanzen. Lassen Sie mich Ihnen einige bewährte Methoden und Tipps aus meiner langjährigen Erfahrung als Gärtnerin vorstellen.

Die Wunde vorbereiten: Der erste Schritt zur Heilung

Bevor wir ein Wundverschlussmittel auftragen, müssen wir die Verletzung sorgfältig vorbereiten. Dies ist wirklich wichtig, um eine Infektion zu vermeiden:

- Entfernen Sie vorsichtig abgestorbenes oder beschädigtes Gewebe mit einem scharfen, sauberen Werkzeug.

- Reinigen Sie die Wunde behutsam mit Wasser oder einer milden Seifenlösung.

- Lassen Sie die Stelle an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie sanft mit einem sauberen Tuch ab.

Eine gründliche Vorbereitung verhindert, dass Krankheitserreger unter dem Wundverschluss eingeschlossen werden und weiteren Schaden anrichten.

Auftragstechniken: Jedes Mittel hat seine Eigenheiten

Je nachdem, welches Wundverschlussmittel Sie verwenden, gibt es unterschiedliche Auftragstechniken:

- Baumwachs: Erwärmen Sie es leicht, damit es geschmeidig wird. Dann tragen Sie es dünn auf die Wundränder auf. Ich verwende dafür gerne einen kleinen Holzspatel.

- Flüssige Wundverschlussmittel: Ein weicher Pinsel oder Schwamm eignet sich gut, um das Mittel gleichmäßig aufzubringen. Achten Sie darauf, nicht zu viel aufzutragen.

- Sprühprodukte: Halten Sie beim Aufsprühen etwa 20 cm Abstand zur Wunde. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.

Bei größeren Wunden hat sich bewährt, zunächst nur die Ränder zu versiegeln und dann schrittweise die gesamte Fläche zu bedecken. So vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit eingeschlossen wird.

Nachsorge: Ein wachsames Auge für den Heilungsprozess

Nach dem Auftragen des Wundverschlussmittels ist regelmäßige Kontrolle der Schlüssel zum Erfolg:

- Schauen Sie in den ersten Tagen täglich nach der Wunde, später genügt eine wöchentliche Kontrolle.

- Achten Sie auf Anzeichen von Fäulnis oder erneuter Infektion. Der Geruch kann hier oft ein guter Indikator sein.

- Erneuern Sie bei Bedarf den Wundverschluss oder tragen Sie eine zusätzliche Schicht auf.

- Entfernen Sie vorsichtig lockere oder abblätternde Teile des Wundverschlusses.

Mit der Zeit sollten Sie eine Kallusbildung am Wundrand beobachten können. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass der Heilungsprozess in vollem Gange ist.

Natürliche Alternativen: Wenn weniger mehr ist

Neben den synthetischen Wundverschlussmitteln gibt es auch natürliche Alternativen, die die Wundheilung bei Pflanzen unterstützen können. In meinem Garten experimentiere ich gerne mit diesen sanften Methoden.

Die Selbstheilungskräfte der Natur fördern

Pflanzen haben im Laufe der Evolution erstaunliche Mechanismen zur Wundheilung entwickelt:

- Kompartimentierung: Die Pflanze bildet Barrieren um die Wunde, um die Ausbreitung von Schaderregern zu verhindern.

- Kallusbildung: An den Wundrändern entsteht neues Gewebe, das die Verletzung allmählich verschließt.

Um diese natürlichen Prozesse zu unterstützen, können Sie folgende Schritte unternehmen:

- Sorgen Sie für optimale Wachstumsbedingungen - ausreichend Licht, Wasser und Nährstoffe sind jetzt besonders wichtig.

- Minimieren Sie Stress für die Pflanze, zum Beispiel durch Schutz vor extremen Temperaturen.

- Halten Sie die Wunde sauber und trocken, ohne sie zu oft zu stören. Weniger ist hier oft mehr.

Biologische Wunderhelfer für die Kallusbildung

Es gibt einige natürliche Substanzen, die die Kallusbildung anregen können:

- Honig: Hat antibakterielle Eigenschaften und fördert die Wundheilung. Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Wunde auf.

- Aloe Vera: Das Gel aus den Blättern wirkt entzündungshemmend. Es kann direkt auf die Wunde aufgetragen werden.

- Weidenrinde: Enthält Salicylsäure, die das Pflanzenwachstum stimuliert. Ein Aufguss kann auf die Wunde gesprüht werden.

In meinem Garten habe ich besonders gute Erfahrungen mit einer Mischung aus Lehm und zerriebenen Weidenblättern gemacht. Diese Paste lässt sich leicht auftragen und härtet an der Luft aus. Die Pflanzen scheinen diese natürliche Behandlung gut zu vertragen.

Wundverschluss oder nicht? Abwägen der Vor- und Nachteile

Der Verzicht auf Wundverschlussmittel kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben:

Vorteile:

- Der natürliche Heilungsprozess wird nicht gestört.

- Es besteht keine Gefahr durch falsche Anwendung von Wundverschlussmitteln.

- Die Methode ist kostengünstig und umweltfreundlich.

Nachteile:

- Es besteht ein erhöhtes Risiko für Infektionen und Schädlingsbefall.

- Die Wundheilung kann langsamer verlaufen, besonders bei großen Verletzungen.

- Durch die offene Wunde kann es zu Wasserverlust kommen.

Ob ein Wundverschluss nötig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe und Art der Wunde, Pflanzenart, Jahreszeit und Umgebungsbedingungen spielen eine Rolle. Bei kleinen Schnittwunden an gesunden Pflanzen in der Wachstumsphase kann oft auf einen künstlichen Wundverschluss verzichtet werden. Große Verletzungen oder Wunden an wertvollen Pflanzen sollten dagegen in der Regel behandelt werden.

Letztendlich ist es eine Frage der Erfahrung und des Fingerspitzengefühls. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, wann ein Eingreifen notwendig ist und wann Sie der Natur vertrauen können. Beobachten Sie Ihre Pflanzen genau und lernen Sie von ihren Reaktionen. So werden Sie zu einer immer versierteren Gärtnerin oder einem immer versierteren Gärtner.

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Wunden

Zweifellos ist Vorbeugung der beste Wundverschluss. In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass wir unseren grünen Gefährten viel Leid ersparen können, wenn wir ein paar grundlegende Dinge beachten. Lassen Sie mich Ihnen ein paar bewährte Methoden vorstellen, mit denen wir Verletzungen von vornherein vermeiden können.

Richtige Schnittführung bei Gehölzen

Ein sauberer Schnitt ist das A und O für die Gesundheit unserer Gehölze. Verwenden Sie stets scharfe und saubere Werkzeuge - ein glatter Schnitt heilt nämlich deutlich zügiger als eine ausgefranste Wunde. Der Zeitpunkt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Bäume und Sträucher schneiden wir idealerweise in der Vegetationsruhe, also im späten Winter oder frühen Frühling. Zu dieser Zeit sind die Pflanzen noch nicht im Saft, und die Wunden können sich bis zum Austrieb schließen.

Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Entfernen Sie lieber öfter einen dünnen Ast als einmal einen dicken. Schneiden Sie knapp über einer Knospe oder einem Seitenast - aber nicht zu knapp, sonst riskieren Sie eine Rindenverletzung.

Schutz vor mechanischen Verletzungen

Manchmal sind wir selbst die größte Gefahr für unsere Pflanzen - ich spreche da aus Erfahrung! Um Unfälle zu vermeiden, können wir unsere Bäume mit Stammschutzmanschetten ausstatten. Diese schützen nicht nur vor dem Rasenmäher, sondern auch vor Wildverbiss.

Bei jungen Bäumen empfehle ich die Verwendung von Pfählen zum Anbinden. So beugen wir Scheuerschäden durch starken Wind vor. Achten Sie aber darauf, die Bänder nicht zu eng zu ziehen und regelmäßig zu kontrollieren, damit sie nicht einwachsen.

Auch beim Umgang mit Gartengeräten ist Vorsicht geboten. Ein unachtsamer Hieb mit der Sense oder zu nahes Heranfahren mit dem Aufsitzmäher können schnell zu Verletzungen führen. Gehen Sie lieber einmal mehr um den Baum herum - Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken.

Vorbeugung von Umweltschäden (Frost, Sonne)

Die Natur kann unseren Pflanzen manchmal arg zusetzen. Gegen Frost und Sonne können wir jedoch einiges tun. Junge Bäume und empfindliche Sträucher wickle ich im Winter in Vlies ein. Das schützt vor Frostschäden und verhindert, dass die Rinde in der Wintersonne aufreißt.

Im Sommer kann starke Sonneneinstrahlung zu Rindenbrand führen. Besonders gefährdet sind frisch gepflanzte oder umgesetzte Bäume. Ein Anstrich mit Kalk oder speziellem Stammanstrich reflektiert das Sonnenlicht und beugt Schäden vor. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, besonders bei meinen jungen Obstbäumen.

Nicht zu vergessen: Eine gute Wasserversorgung macht Pflanzen widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse. Gerade in Trockenperioden sollten wir unsere grünen Schützlinge regelmäßig gießen. Ein Mulch aus organischem Material kann dabei helfen, die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Fazit und Empfehlungen für gesunde Pflanzen

Zusammenfassung der wichtigsten Methoden

Wenn wir all diese vorbeugenden Maßnahmen beherzigen, haben wir schon viel für die Gesundheit unserer Pflanzen getan. Zur Erinnerung hier nochmal die wichtigsten Punkte:

- Scharfe Werkzeuge für saubere Schnitte verwenden

- Richtige Schnitttechnik und -zeitpunkt beachten

- Mechanische Schutzvorrichtungen anbringen

- Vorsichtig mit Gartengeräten umgehen

- Pflanzen vor Frost und Sonnenbrand schützen

- Ausreichend wässern, besonders in Trockenperioden

Entscheidungshilfen für die Wahl der richtigen Technik

Je nach Pflanze und Situation müssen wir entscheiden, welche Methode am sinnvollsten ist. Bei jungen Obstbäumen lohnt sich der Aufwand eines Stammschutzes besonders. Alte, knorrige Eichen brauchen dagegen eher Schutz vor zu viel gut gemeintem Schnitt.

Mein Rat aus jahrelanger Erfahrung: Beobachten Sie Ihre Pflanzen genau. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, was jeder einzelnen Pflanze gut tut. Und wenn doch mal eine Wunde entsteht, wissen Sie ja jetzt, wie Sie damit umgehen.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich Wundverschluss

Die Forschung macht stetig Fortschritte - auch im Bereich Pflanzenschutz und Wundverschluss gibt es spannende Entwicklungen. Biologische Wundverschlussmittel werden immer effektiver und umweltfreundlicher. Es wäre faszinierend, wenn wir bald Mittel hätten, die nicht nur die Wunde verschließen, sondern auch das Wachstum anregen.

Besonders interessant finde ich die Entwicklung von neuartigen Gartengeräten. Vielleicht gibt es in Zukunft eine Heckenschere, die automatisch den optimalen Schnittwinkel findet und so Verletzungen minimiert. Oder Sensoren, die uns warnen, wenn eine Pflanze gestresst ist und Schutz braucht. Die Möglichkeiten scheinen endlos!

Gesunde Pflanzen durch vorausschauende Pflege

Letztendlich geht es darum: Je besser wir unsere Pflanzen verstehen und pflegen, desto weniger Wunden müssen wir behandeln. Ein gesunder Baum oder Strauch hat von Natur aus gute Abwehrkräfte. Unsere Aufgabe ist es, die besten Bedingungen dafür zu schaffen.

Bedenken Sie: Jede Pflanze in Ihrem Garten ist ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen. Geben Sie ihnen die Aufmerksamkeit und Pflege, die sie brauchen, und sie werden es Ihnen mit gesundem Wachstum und üppiger Blüte danken. Und sollte doch mal eine Wunde entstehen - jetzt wissen Sie ja, wie Sie damit umgehen. Mit etwas Übung und Geduld werden Sie zum echten Pflanzen-Experten!