Phytoremediation: Wenn Pflanzen zu Umwelthelden werden

In der Welt der Bodensanierung gibt es einen grünen Superhelden: die Phytoremediation. Aber was steckt dahinter?

Grüne Kraft für saubere Böden

- Pflanzen als natürliche Reinigungskräfte

- Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Methoden

- Liebeshainblume als vielversprechender Kandidat

Was ist Phytoremediation?

Phytoremediation ist wie eine grüne Putzkolonne für unsere Umwelt. Stellen Sie sich vor, Pflanzen wären winzige Staubsauger, die Schadstoffe aus dem Boden saugen. Genau das passiert bei der Phytoremediation. Pflanzen nehmen Schadstoffe auf, speichern sie oder bauen sie sogar ab. Es ist, als würden sie den Boden von innen heraus putzen.

Die Anfänge: Von der Entdeckung zur Anwendung

Die Geschichte der Phytoremediation begann eher zufällig. In den 1980er Jahren bemerkten Forscher, dass manche Pflanzen auf verseuchten Böden prächtig gediehen. Diese grünen Überlebenskünstler hatten offenbar kein Problem mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen. Das brachte die Wissenschaftler auf eine Idee: Warum nicht diese Fähigkeit nutzen, um verschmutzte Böden zu reinigen?

Seitdem hat sich viel getan. Was als Beobachtung begann, entwickelte sich zu einer anerkannten Methode der Bodensanierung. Heute setzen Umweltschützer und Unternehmen weltweit auf die grüne Kraft der Pflanzen, um belastete Flächen zu reinigen.

Warum Phytoremediation?

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihren Garten umgraben, um ein paar Unkräuter loszuwerden. Klingt nach viel Arbeit, oder? Genauso verhält es sich mit herkömmlichen Bodensanierungsmethoden. Sie sind oft teuer, aufwendig und manchmal sogar schädlich für die Umwelt. Phytoremediation dagegen ist wie ein geduldiger Gärtner, der die Natur für sich arbeiten lässt.

Vorteile der grünen Reinigung

- Kostengünstig: Pflanzen brauchen kein teures Equipment

- Umweltfreundlich: Keine aggressiven Chemikalien nötig

- Vielseitig: Wirkt gegen verschiedene Schadstoffe

- Ästhetisch: Verwandelt Industriebrachen in grüne Oasen

Besonders interessant: Phytoremediation kann sogar dort eingesetzt werden, wo andere Methoden versagen. Denken Sie an weitläufige, leicht belastete Flächen. Hier wären konventionelle Verfahren oft zu teuer. Pflanzen dagegen arbeiten geduldig Jahr für Jahr und verbessern nebenbei noch das Landschaftsbild.

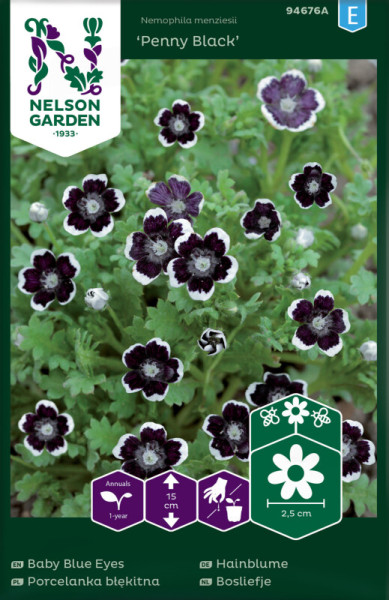

Die Liebeshainblume: Ein grüner Held mit Potenzial

Wenn wir über Phytoremediation sprechen, dürfen wir die Liebeshainblume nicht vergessen. Diese unscheinbare Pflanze hat es faustdick hinter den Ohren – oder besser gesagt, in den Wurzeln.

Steckbrief Liebeshainblume

Die Liebeshainblume, botanisch als Nemophila bekannt, ist ein wahres Multitalent. Ursprünglich stammt sie aus Nordamerika, fühlt sich aber auch in unseren Gefilden pudelwohl. Mit ihren zarten, oft blauen oder weißen Blüten sieht sie nicht nur hübsch aus, sondern hat auch einiges auf dem Kasten:

- Schnelles Wachstum: Ideal für zügige Sanierungsprojekte

- Hohe Biomasse: Nimmt viele Schadstoffe auf

- Robust: Kommt mit verschiedenen Bodenbedingungen klar

In der Natur spielt die Liebeshainblume eine wichtige Rolle als Pionierpflanze. Sie besiedelt gestörte Flächen und bereitet den Boden für andere Arten vor. Diese Eigenschaft macht sie auch für die Phytoremediation so wertvoll.

Wie funktioniert Phytoremediation?

Phytoremediation ist wie ein gut choreografierter Tanz zwischen Pflanze und Boden. Jede Bewegung hat ihre Bedeutung, jeder Schritt ein Ziel. Schauen wir uns die verschiedenen Methoden an.

Phytoextraktion: Der Schadstofffänger

Stellen Sie sich die Wurzeln als winzige Angeln vor. Sie werfen ihre Leinen aus und ziehen Schadstoffe wie Schwermetalle an Land – oder besser gesagt, in die Pflanze. Dort werden die unerwünschten Gäste in den Blättern und Stängeln eingelagert. Ein cleverer Trick: Die Pflanze nimmt das Gift auf, damit der Boden es loswird.

Phytostabilisierung: Der Bodenfestiger

Manchmal ist es besser, die Schadstoffe da zu lassen, wo sie sind – aber sicher verwahrt. Bei der Phytostabilisierung binden die Pflanzen die Giftstoffe an ihre Wurzeln oder im umliegenden Boden. Es ist, als würden sie eine unsichtbare Schutzschicht um die Schadstoffe legen. So können diese nicht ins Grundwasser gelangen oder vom Wind verweht werden.

Phytodegradation: Der Schadstoffknacker

Hier werden die Pflanzen zu echten Chemielaboren. Sie nehmen organische Schadstoffe auf und bauen sie in harmlose Stoffe um. Stellen Sie sich vor, die Pflanze wäre eine Recyclinganlage, die aus Müll nützliche Produkte macht. Erstaunlich, nicht wahr?

Phytovolatilisation: Der Verflüchtiger

Bei dieser Methode verwandeln Pflanzen Schadstoffe in gasförmige Verbindungen und 'atmen' sie einfach aus. Es ist, als würden sie schlechte Luft aus dem Boden saugen und in die Atmosphäre pusten, wo sie unschädlich werden. Ein bisschen wie ein natürlicher Luftreiniger für den Boden.

Jede dieser Methoden hat ihre Stärken und Einsatzgebiete. Die Kunst liegt darin, die richtige Pflanze für den jeweiligen Schadstoff und die Bodenbedingungen zu finden. Die Liebeshainblume zum Beispiel ist besonders gut in der Phytoextraktion von Schwermetallen.

Phytoremediation ist ein interessantes Feld, das zeigt, wie clever die Natur sein kann. Mit etwas Geduld und dem richtigen grünen Daumen können wir unsere Umwelt Stück für Stück sauberer machen – ganz ohne schweres Gerät oder aggressive Chemikalien. Es ist ein Beispiel dafür, wie wir mit der Natur arbeiten können, anstatt gegen sie.

Die Liebeshainblume: Ein Multitalent in der Phytoremediation

Die zierliche Liebeshainblume (Nemophila) hat sich in den letzten Jahren als bemerkenswerte Pflanze in der Phytoremediation erwiesen. Ihre Fähigkeiten zur Aufnahme von Schadstoffen aus dem Boden machen sie zu einer vielversprechenden Option für die natürliche Bodensanierung. Betrachten wir genauer, was diese hübsche Blume so besonders macht.

Schwermetalle im Visier der Liebeshainblume

Ein Hauptgrund für den Einsatz der Liebeshainblume in der Phytoremediation ist ihre beeindruckende Fähigkeit, verschiedene Schwermetalle aus dem Boden aufzunehmen. Besonders effektiv ist sie bei der Aufnahme von:

- Blei: Die Liebeshainblume kann beachtliche Mengen dieses giftigen Schwermetalls in ihrem Gewebe speichern, ohne dabei Schaden zu nehmen.

- Cadmium: Dieses hochgiftige Metall wird von der Pflanze ebenfalls in erstaunlichen Mengen aufgenommen und in den oberirdischen Pflanzenteilen eingelagert.

- Zink: Obwohl Zink in geringen Mengen für Pflanzen lebenswichtig ist, kann es in höheren Konzentrationen schädlich sein. Die Liebeshainblume nimmt überschüssiges Zink auf und trägt so zur Bodenverbesserung bei.

- Andere Schwermetalle: Auch Kupfer, Nickel und sogar Arsen können von der Liebeshainblume in gewissem Maße aufgenommen werden.

Was die Liebeshainblume so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, diese Schwermetalle nicht nur aufzunehmen, sondern auch in ihren oberirdischen Teilen zu speichern. Das macht sie zu einem echten Hyperakkumulator und erleichtert die spätere Entfernung der Schadstoffe aus dem Boden.

Abbau organischer Schadstoffe

Neben Schwermetallen hat die Liebeshainblume auch ein Talent für den Abbau organischer Schadstoffe. In Zusammenarbeit mit Bodenmikroorganismen kann sie beispielsweise Mineralölrückstände oder bestimmte Pestizide abbauen. Die Pflanze nimmt diese Stoffe auf und wandelt sie in weniger schädliche oder sogar harmlose Verbindungen um. Das ist besonders nützlich bei der Sanierung von Böden, die durch industrielle oder landwirtschaftliche Aktivitäten belastet wurden.

Vergleich mit anderen phytoremediativen Pflanzen

Im Vergleich zu anderen bekannten Pflanzen in der Phytoremediation, wie etwa dem Indischen Senf oder der Sonnenblume, hat die Liebeshainblume einige Vorteile. Sie ist relativ anspruchslos, wächst schnell und produziert eine beachtliche Biomasse. Zudem ist sie weniger empfindlich gegenüber hohen Schadstoffkonzentrationen als manche andere Arten. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass jede Pflanze ihre Stärken hat. Der Indische Senf ist zum Beispiel besonders gut bei der Aufnahme von Selen, während die Sonnenblume bei der Entfernung von radioaktiven Elementen punktet.

Vorteile der Liebeshainblume in der Phytoremediation

Die Liebeshainblume bringt eine Reihe von Vorteilen mit, die sie zu einer attraktiven Option für Phytoremediationsprojekte machen. Betrachten wir diese genauer:

Schnelles Wachstum und hohe Biomasseproduktion

Eine der herausragenden Eigenschaften der Liebeshainblume ist ihr rasantes Wachstum. Innerhalb weniger Wochen kann sie eine beachtliche Größe erreichen und dabei eine Menge Biomasse produzieren. Das ist in der Phytoremediation von großem Vorteil, denn je mehr Pflanzenmasse vorhanden ist, desto mehr Schadstoffe können aufgenommen werden. Zudem bedeutet schnelles Wachstum auch, dass mehrere "Ernten" pro Saison möglich sind, was die Effizienz des Sanierungsprozesses erhöht.

Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bodenbedingungen

Die Liebeshainblume ist erstaunlich anpassungsfähig. Sie kommt mit unterschiedlichen Bodentypen zurecht, von sandig bis lehmig, und toleriert sogar leicht saure oder alkalische Böden. Diese Flexibilität macht sie zu einer vielseitig einsetzbaren Pflanze in der Phytoremediation. Egal ob es sich um einen ehemaligen Industriestandort oder um landwirtschaftlich übernutzte Flächen handelt, die Liebeshainblume findet ihren Weg.

Ästhetischer Wert während des Sanierungsprozesses

Ein oft übersehener, aber durchaus wichtiger Aspekt ist die Ästhetik. Die Liebeshainblume ist, wie der Name schon sagt, eine hübsche Pflanze mit zarten, oft blauen oder weißen Blüten. Während der Sanierungsprozess läuft, verwandelt sie kontaminierte Flächen in blühende Landschaften. Das kann besonders in städtischen Gebieten oder bei der Sanierung von Brachflächen von Vorteil sein, da es die öffentliche Akzeptanz für solche Projekte erhöht.

Kosteneffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Sanierungsmethoden

Traditionelle Bodensanierungsmethoden wie Aushub und Deponierung oder chemische Behandlungen sind oft teuer und können selbst wieder Umweltprobleme verursachen. Die Phytoremediation mit der Liebeshainblume ist dagegen vergleichsweise günstig. Die Kosten beschränken sich hauptsächlich auf die Aussaat, gelegentliche Pflege und die fachgerechte Entsorgung der belasteten Pflanzen nach der Ernte. Zudem ist die Methode schonend für den Boden und erhält dessen Struktur und Mikroorganismen.

Einsatzgebiete der Liebeshainblume in der Phytoremediation

Die vielseitigen Fähigkeiten der Liebeshainblume machen sie zu einem wahren Allrounder in der Phytoremediation. Hier ein Überblick über die wichtigsten Einsatzgebiete:

Sanierung von industriell kontaminierten Standorten

Auf ehemaligen Industriegeländen, wo oft eine Mischung aus Schwermetallen und organischen Schadstoffen den Boden belastet, kann die Liebeshainblume ihre Stärken voll ausspielen. Sie nimmt nicht nur die Metalle auf, sondern hilft auch beim Abbau von Ölrückständen oder anderen organischen Verbindungen. In Zusammenarbeit mit Bodenmikroorganismen kann sie so über mehrere Vegetationsperioden hinweg eine deutliche Verbesserung der Bodenqualität bewirken.

Reinigung von Bergbaugebieten

In ehemaligen Bergbauregionen, wo oft hohe Konzentrationen von Schwermetallen im Boden zu finden sind, leistet die Liebeshainblume ganze Arbeit. Sie kann beispielsweise Blei, Zink oder Cadmium in beträchtlichen Mengen aufnehmen und so zur Sanierung beitragen. Das ist besonders wertvoll in Gebieten, wo der Bergbau eingestellt wurde und nun eine Renaturierung ansteht.

Behandlung von landwirtschaftlich belasteten Böden

Auch in der Landwirtschaft findet die Liebeshainblume Anwendung. Durch intensiven Anbau und den Einsatz von Pestiziden können Böden mit der Zeit belastet werden. Hier kann die Liebeshainblume helfen, überschüssige Nährstoffe und Pestizidrückstände zu entfernen. Sie eignet sich gut für den Zwischenfruchtanbau und kann so die Bodenqualität verbessern, ohne dass wertvolle Anbaufläche langfristig verloren geht.

Einsatz in urbanen Gebieten und Brownfields

In Städten gibt es oft brachliegende Flächen, sogenannte Brownfields, die durch frühere Nutzung belastet sind. Hier kann die Liebeshainblume gleich mehrere Funktionen erfüllen: Sie reinigt den Boden, verschönert das Stadtbild und schafft grüne Oasen in der urbanen Umgebung. Besonders in Kombination mit anderen Pflanzen kann sie Teil von urbanen Renaturierungsprojekten sein und so zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen.

Die Vielseitigkeit der Liebeshainblume in der Phytoremediation ist beeindruckend. Von industriellen Altlasten bis hin zu städtischen Brachflächen – diese unscheinbare Pflanze leistet einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung gesunder Böden. Dabei ist sie nicht nur effektiv, sondern auch kostengünstig und ästhetisch ansprechend. Es ist verständlich, dass Umweltexperten und Landschaftsplaner immer häufiger auf die Liebeshainblume setzen, wenn es um natürliche Bodensanierung geht.

Praktische Umsetzung der Phytoremediation mit der Liebeshainblume

Die Anwendung der Liebeshainblume zur Bodensanierung ist ein interessanter Prozess, der sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Betrachten wir die einzelnen Schritte genauer.

Standortanalyse und Vorbereitung

Zunächst untersuchen wir den Boden gründlich. Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über Art und Konzentration der Schadstoffe. Bei zu saurem Boden passen wir den pH-Wert an.

Ist der Boden zu verdichtet, lockern wir ihn auf. Dies ermöglicht den Wurzeln der Liebeshainblume, gut zu wachsen.

Aussaat und Kultivierung der Liebeshainblume

Die Samen der Liebeshainblume säen wir im Frühjahr aus, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Die Pflänzchen mögen es feucht, aber nicht zu nass. Regelmäßiges, maßvolles Gießen ist wichtig.

Pflege und Monitoring während des Sanierungsprozesses

Nun heißt es: Geduld haben und beobachten. Regelmäßige Bodenproben zeigen, ob die Schadstoffe abnehmen. Die Pflanzen sollten kräftig und gesund aussehen. Bei Kränkeln könnte die Schadstoffkonzentration zu hoch sein.

Regelmäßiges Unkrautjäten ist wichtig für den Erfolg des Prozesses.

Ernte und Entsorgung der kontaminierten Biomasse

Nach Abschluss der Sanierung werden die Pflanzen geerntet. Vorsicht: Die Biomasse ist jetzt mit Schadstoffen belastet! Schutzausrüstung und sorgfältiges Arbeiten sind unerlässlich. Die geernteten Pflanzen müssen fachgerecht entsorgt werden - keinesfalls auf den Kompost!

Herausforderungen und Limitationen

Die Phytoremediation mit der Liebeshainblume hat trotz ihrer Vorteile auch einige Herausforderungen.

Zeitlicher Rahmen der Bodensanierung

Phytoremediation benötigt Zeit - oft mehrere Vegetationsperioden. Für akute Verschmutzungen ist die Methode daher weniger geeignet.

Einfluss von Klimafaktoren auf die Effizienz

Das Wetter spielt eine große Rolle. Extreme Bedingungen wie Trockenheit, Nässe oder Kälte können die Effizienz beeinträchtigen.

Mögliche ökologische Risiken

Es besteht die Gefahr, dass Tiere die belasteten Pflanzen fressen und Schadstoffe in die Nahrungskette gelangen. Deshalb ist eine Umzäunung der Flächen notwendig.

Begrenzte Wirksamkeit bei hochgradig kontaminierten Böden

Bei sehr starker Verschmutzung stößt die Liebeshainblume an ihre Grenzen. In solchen Fällen müssen andere Methoden in Betracht gezogen werden.

Forschung und Entwicklung

Die Wissenschaft arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen der Phytoremediation mit der Liebeshainblume.

Aktuelle Studien zur Phytoremediation mit der Liebeshainblume

Forscher arbeiten an der Optimierung des Verfahrens. Studien untersuchen die Steigerung der Aufnahmekapazität der Pflanzen und die Auswirkungen verschiedener Bodenzusätze.

Genetische Modifikation zur Verbesserung der Remediation

Wissenschaftler erforschen die gentechnische Optimierung der Liebeshainblume mit dem Ziel, Pflanzen zu züchten, die mehr Schadstoffe aufnehmen können.

Kombinierte Ansätze: Phytoremediation und Mikroorganismen

Ein vielversprechender Ansatz ist die Kombination von Pflanzen und Bodenbakterien. Die Mikroben unterstützen die Pflanzen bei der Schadstoffaufnahme, was die Effizienz steigern könnte.

Zukünftige Perspektiven und Potenziale

Die Zukunft der Phytoremediation bietet viele Möglichkeiten. Forscher arbeiten an der Anwendung für neue Schadstoffe und an der Verbesserung der Effizienz. Die weitere Entwicklung könnte die Liebeshainblume zu einem wichtigen Werkzeug der Umweltsanierung machen.

Die Liebeshainblume zeigt das Potenzial natürlicher Lösungen für Umweltprobleme. Mit weiterer Forschung und Entwicklung könnte sie eine bedeutende Rolle in der Umweltsanierung spielen.

Rechtliche und regulatorische Aspekte der Phytoremediation

Bei der Anwendung von Phytoremediation mit der Liebeshainblume gibt es einige rechtliche Hürden zu beachten. Die Gesetzgebung hinkt hier der technischen Entwicklung etwas hinterher. Grundsätzlich gelten die üblichen Vorschriften zur Bodensanierung. Eine spezielle Regelung für Phytoremediation existiert bisher nicht.

Genehmigungsverfahren für Phytoremediationsprojekte

Wer ein Phytoremediationsprojekt plant, sollte frühzeitig die zuständige Umweltbehörde kontaktieren. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich. Der Antrag muss detaillierte Angaben zum Sanierungskonzept, den erwarteten Ergebnissen und möglichen Risiken enthalten. Die Behörde prüft dann, ob das Vorhaben mit geltendem Recht vereinbar ist.

Überwachung und Qualitätssicherung

Während der Durchführung sind regelmäßige Kontrollen Pflicht. Die Behörde will sicherstellen, dass die Sanierung wie geplant verläuft und keine unerwarteten Probleme auftreten. Dafür müssen in bestimmten Abständen Boden- und Pflanzenproben entnommen und analysiert werden. Am Ende steht eine abschließende Erfolgskontrolle.

Wirtschaftliche Aspekte der Phytoremediation mit der Liebeshainblume

Viele Unternehmen schrecken vor den Kosten einer Bodensanierung zurück. Die Phytoremediation mit der Liebeshainblume kann hier eine günstige Alternative sein.

Kosten-Nutzen-Vergleich

Im Vergleich zu herkömmlichen Sanierungsmethoden wie Bodenaustausch oder chemischer Behandlung fallen deutlich geringere Kosten an. Der Aufwand beschränkt sich im Wesentlichen auf die Aussaat und Pflege der Pflanzen sowie die Entsorgung der Biomasse. Allerdings dauert der Prozess länger - je nach Kontamination mehrere Vegetationsperioden.

Potenzielle Wertschöpfung

Ein interessanter Aspekt: Die bei der Sanierung anfallende Biomasse lässt sich eventuell wirtschaftlich nutzen. Forscher arbeiten an Verfahren, um die in den Pflanzen angereicherten Schwermetalle zurückzugewinnen. Das könnte die Kosten weiter senken. Auch eine energetische Nutzung der Biomasse wird diskutiert.

Langfristige Vorteile

Neben den direkten Einsparungen ergeben sich weitere wirtschaftliche Vorteile. Sanierte Flächen gewinnen an Wert und können neu genutzt werden. Das schafft Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen und Kommunen. Zudem verbessert sich das Image - ein nicht zu unterschätzender Faktor in Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins.

Praxisbeispiele: Erfolge mit der Liebeshainblume

Die Theorie klingt vielversprechend - doch wie sieht es in der Praxis aus? Tatsächlich gibt es bereits einige erfolgreiche Projekte mit der Liebeshainblume.

Nationales Vorzeigeprojekt

In einem ehemaligen Industriegebiet im Ruhrgebiet läuft seit drei Jahren ein Modellversuch. Auf einer Fläche von zwei Hektar wachsen Liebeshainblumen. Erste Ergebnisse sind ermutigend: Die Schwermetallbelastung im Boden ist deutlich zurückgegangen. Besonders effektiv zeigte sich die Pflanze bei der Aufnahme von Zink und Cadmium.

Internationale Anwendung

Auch im Ausland setzt man auf die Liebeshainblume. In einer belgischen Bergbauregion läuft ein großangelegtes Sanierungsprojekt. Hier werden verschiedene Pflanzenarten kombiniert, darunter auch unsere Liebeshainblume. Die Ergebnisse sind vielversprechend und zeigen, dass die Pflanze auch unter anderen klimatischen Bedingungen gute Dienste leistet.

Lehren aus der Praxis

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Der Erfolg hängt stark von den lokalen Bedingungen ab. Wichtig sind eine genaue Analyse des Bodens und eine darauf abgestimmte Pflanzenwahl. Auch die richtige Pflege spielt eine große Rolle. In einem Fall führte zu starker Regen zu Problemen - die Schadstoffe wurden teilweise ausgewaschen, bevor die Pflanzen sie aufnehmen konnten.

Grüne Zukunft dank Liebeshainblume?

Die Liebeshainblume hat sich als vielversprechende Helferin bei der Bodensanierung erwiesen. Ihre Fähigkeit, Schwermetalle aufzunehmen, macht sie zu einem wertvollen Werkzeug in der Phytoremediation. Gleichzeitig ist sie robust, pflegeleicht und sieht auch noch hübsch aus - keine schlechte Kombination!

Dennoch sollten wir realistisch bleiben. Die Phytoremediation mit der Liebeshainblume ist kein Allheilmittel. Sie eignet sich nicht für jede Art von Verschmutzung und braucht Zeit. Zudem stehen wir vor der Herausforderung, was mit den schadstoffbelasteten Pflanzen nach der Ernte geschehen soll.

Trotz dieser Einschränkungen bietet die Methode großes Potenzial. Sie ist kostengünstig, umweltfreundlich und kann flexibel eingesetzt werden. Mit weiterer Forschung und Entwicklung könnte die Liebeshainblume zu einem wichtigen Bestandteil nachhaltiger Bodensanierung werden. Vielleicht sehen wir in Zukunft häufiger diese hübschen Blumen auf Industriebrachen und wissen: Hier ist die Natur gerade dabei, unsere Fehler zu korrigieren.