Kaum etwas anderes bereitet dem Gemüsegärtner mehr Kopfzerbrechen als die Anbauplanung. Der ökologische Gärtner weiß, richtig kombiniert hält das Gemüse gegenseitig Schädlinge fern, spendet Schatten und Schutz. Statt einzeln, akkurat in Reihen, wird das Gemüse in einem ausgeklügelten System in Mischkultur gepflanzt. Und was war nochmal mit der Fruchtfolge? Die muss trotzdem beachtet werden!

Definition Mischkultur und Fruchtfolge

Die Mischkultur beschreibt den gleichzeitigen Anbau von mehr als einer Kultur an einem Standort.

Die Fruchtfolge beschreibt die zeitliche Abfolge, in der verschiedene Pflanzenarten über Jahre hinweg an einem Standort angebaut werden.

Mischkultur: mehr Ertrag und gesündere Pflanzen

In der Landwirtschaft, wo ein Großteil der Arbeit automatisiert und mit großen Maschinen erledigt wird, ist kein Platz für die Mischkultur. Zu schwierig ist es, mehrere Pflanzenarten mit den großen Landmaschinen zu pflegen. Im Garten sieht das anders aus, da hier ohnehin fast alles in Handarbeit erledigt wird, ist eine durchdachte Mischkultur eine wunderbare Möglichkeit mehr Ertrag auf einer Fläche zu bewirtschaften. Nebenbei halten sich die Pflanzen Schädlinge gegenseitig fern oder spenden Schatten zur Mittagshitze.

Mischkultur ersetzt keine Fruchtfolge

Als hätten wir nicht schon genug zu tun, nur gute Nachbarn nebeneinander zu setzen, auch die Fruchtfolge muss beachtet werden. Denn selbst die vielfältigste Mischkultur ersetzt nicht die Fruchtfolge. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass es bei der Fruchtfolge darum geht, dass ein und dieselbe Pflanzenart dem Boden einseitig Nährstoffe entzieht. Das stimmt so nicht, alle Pflanzen benötigen dieselben Nährstoffe, wirklich wichtig ist die Fruchtfolge, wenn es darum geht Krankheiten und Schädlingen keinen Nährboden zu geben.

Weniger Schädlinge und Krankheiten mit Fruchtfolge

Eine ganze Reihe von Schädlingen und Krankheiten ist bodenbürtig. Die Pilzsporen überdauern im Boden oder auf Ernteresten und warten nur darauf, dass wir im nächsten Jahr dasselbe Gemüse wieder an die gleiche Stelle setzen. Gleiches gilt auch für einige Schadinsekten, die Möhren – und die Zwiebelfliege überwintert als Puppe im Boden.

Wird eine Gemüseart mehrmals auf einer Fläche angebaut, reichern sich Krankheiten und Schädlinge irgendwann so weit an, dass kein Anbau mehr möglich ist. Besonders gefürchtet sind die Kohlhernie und der Kartoffelkrebs. Bis zu 20 Jahre dauert es, bis dort wieder Kohl und Kartoffeln wachsen können, ohne sofort befallen zu werden.

Mischkultur und Fruchtfolge: so geht die Beetplanung

Bei Fruchtfolge und Mischkultur geht es nicht um ein entweder oder, sondern um ein sowohl als auch. Wer bei der Beetplanung nicht mit Plan vorgeht, der verliert sich nur allzu schnell in Kleinigkeiten. Wir haben eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt, wie Sie bei der Beetplanung Fruchtfolge, Mischkultur und eigene Vorstellungen berücksichtigen, ohne im Chaos zu versinken.

Vorbereitung: Pflanzenfamilien gruppieren

Bevor es an die konkrete Planung geht, steht die Vorbereitung an. Ordnen Sie die Gemüsepflanzen, die Sie gerne anbauen möchten, ihren Pflanzenfamilien zu. In der Regel werden Pflanzenarten einer Familie von denselben Schädlingen und Krankheiten befallen. Ob Möhre oder Pastinake, Gurke oder Kürbis, Radieschen, Kohlrabi oder Rotkohl, die genaue Art und Sorte ist erst einmal egal. Wichtiger ist, Sie haben Doldenblütler, Kürbisgewächse und Kreuzblütler. Auf dieser Basis wird zunächst die Fruchtfolge aufgebaut.

Fruchtfolge festlegen

Im Hausgarten bietet sich eine 4- bis 6- gliedrige Fruchtfolge an. Das heißt, es werden nur alle 4 bzw. 6 Jahre Kreuzblütler auf demselben Beet angebaut. Halten Sie sich unbedingt an die Anbaupausen, auch wenn Sie vielleicht mehr Kohl anbauen möchten, als es die Regeln der Fruchtfolge erlauben. Eine enge Fruchtfolge oder sogar der direkte Nachbau mag ein paar Jahre gut gehen, bis sich die Schädlinge und Krankheiten so stark vermehrt haben, dass Sie nun noch viel länger auf den Kohlanbau verzichten müssen.

1. Beet

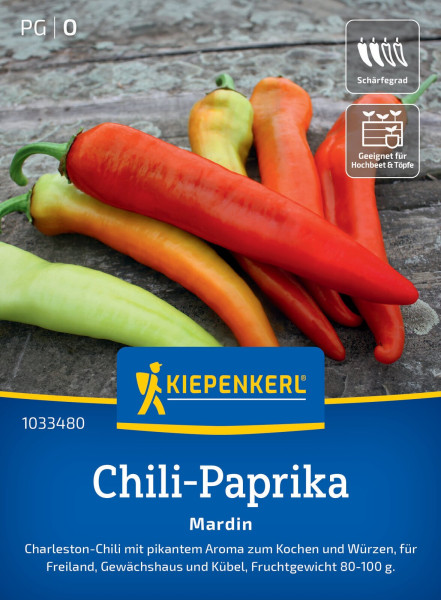

Kartoffeln und Paprika (Nachtschattengewächse)

2. Beet

Kohl und Radieschen (Kreuzblütler)

3. Beet

Sellerie, Möhren und Pastinaken (Doldenblütler)

4. Beet

Gurken und Kürbis (Kürbisgewächse)

Mischkultur festlegen

Selbstverständlich haben in unserem Beispiel für die Fruchtfolge nicht alle Gemüsearten Platz gefunden, die Sie vielleicht anbauen möchten. Dazu kommen wir jetzt im zweiten Schritt, indem wir die Mischkultur in die Fruchtfolge integrieren. Die Fruchtfolge bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Mischkultur geplant wird.

1. Beet

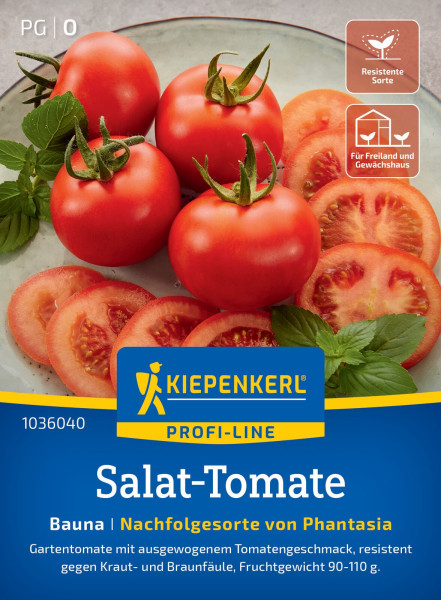

Kartoffeln, Tomate und Paprika (Nachtschattengewächse)

+ Spinat, Rote Beete, Mangold (Gänsefußgewächse)

2. Beet

Kohl und Radieschen (Kreuzblütler)

+ Gartensalat und Endivien (Korbblütler)

3. Beet

Sellerie, Möhren und Pastinaken (Doldenblütler)

+ Zwiebeln und Lauch (Zwiebelgewächse)

4. Beet

Gurken und Kürbis (Kürbisgewächse)

+ Bohnen und Erbsen (Schmetterlingsblütler)

Der Pflanzplan wird konkret

Das Grundgerüst steht. Fruchtfolge und die Charakter gebenden Partner in der Mischkultur stehen fest. Jetzt geht es an die Details. Manchmal gibt es weitere Gemüsearten aus anderen Pflanzenfamilien, die auch berücksichtigt werden sollen, diese werden in der Mischkulturplanung berücksichtigt. Bei Gemüse, dass früh erntereif ist, wie Frühkartoffeln, Zwiebeln oder Salat kann direkt an eine Nachkultur gedacht werden. In unserem Beispiel wurde die Nachkultur mit Gemüsepflanzen belegt, sie können aber auch eine Zwischenfrucht nutzen. Achten Sie darauf eine Zwischenfrucht zu wählen, die fruchtfolgeneutral ist, also aus einer anderen Pflanzenfamilie kommt.

1. Beet

Kartoffeln, Tomate und Paprika (Nachtschattengewächse)

+ Spinat, Rote Beete, Mangold (Gänsefußgewächse)

+ Feldsalat in Nachkultur (Baldriangewächse)

2. Beet

Kohl und Radieschen (Kreuzblütler)

+ Gartensalat und Endivien (Korbblütler)

+ Hirschhornwegerich (Wegerichgewächse)

3. Beet

Sellerie, Möhren und Pastinaken (Doldenblütler)

+ Zwiebeln und Lauch (Zwiebelgewächse)

+ Neuseeländer Spinat in Nachkultur (Eiskrautgewächs)

4. Beet

Gurken und Kürbis (Kürbisgewächse)

+ Bohnen und Erbsen (Schmetterlingsblütler)

+ Mais (Süßgräser)

Finale Planung

Im letzten Schritt wird ganz genau geplant, wie viel Platz für welche Kultur vorhanden ist. Das trifft nicht immer Ihre Vorstellungen. Oft sind es die Kreuzblütler, die reduziert werden müssen. Manchmal kann das Problem mit etwas Kreativität gelöst werden. Vielleicht können Sie Frühkohlrabi im Gewächshaus anbauen, oder die Radieschen ziehen dieses Jahr ins Hochbeet. Die übrigen drei Gemüsebeete sollten jedoch frei von Kreuzblütlern bleiben, auch wenn das bedeutet, dass Sie nicht alle Arten anbauen können, die Sie wollten.

Gegensätze ziehen sich an

Bei der Mischkultur ziehen sich Gegensätze an. Ganz nah wollen die unterschiedlichen Pflanzenarten ihre Familienmitglieder nicht haben. Gut vertragen sich dagegen Kombinationen wie Kopfkohl und Salat oder Kürbis, Mais und Bohnen. Es handelt sich um Pflanzen aus verschiedenen Familien, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse an Licht, Nährstoffe und Wurzelraum stellen.

Blattgemüse wie Salate oder Spinat profitieren im Sommer von einer Beschattung durch überstehende Blätter. Auch andere Pflanzen mit hohem Wasserbedarf, wie Kürbisse oder Gurken kommen besser durch trockene und heiße Sommer, wenn andere Pflanzen in der Nähe Schatten spenden.

Fazit

Im Großen ist die Beetplanung leicht, im Detail kann es knifflig werden und wie so oft im Garten hilft am Ende doch nur eines: ausprobieren! Gemüse sehr eng zu pflanzen erfordert Fingerspitzengefühl, zwischen Konkurrenz und Unterstützung liegen oft nur wenige Zentimeter. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen stets ausreichend gedüngt sind und trotz Mischkultur genug Platz haben, um zu wachsen.