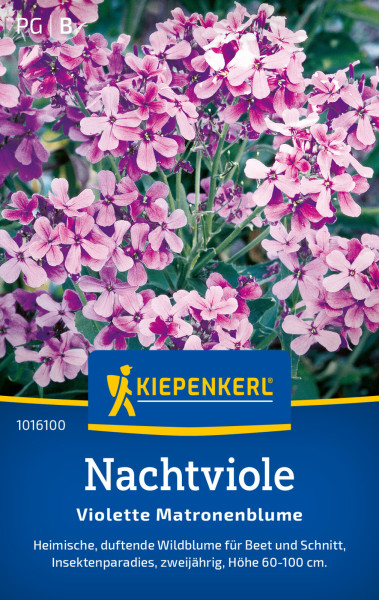

Nachtviolen: Duftende Schönheiten im Garten

Nachtviolen verzaubern mit ihrem betörenden Duft und zarten Blüten. Diese robusten Pflanzen können jedoch auch von Krankheiten und Schädlingen heimgesucht werden.

Gesunde Nachtviolen - Wichtige Punkte

- Passender Standort und gute Pflege beugen Problemen vor

- Typische Krankheiten: Echter Mehltau, Grauschimmel, Wurzelfäule

- Häufige Schädlinge: Blattläuse und Schnecken

- Vorbeugende Maßnahmen und biologische Bekämpfung meist ausreichend

Die Nachtviole im Garten

Nachtviolen (Hesperis matronalis) sind wahre Schätze für jeden Bauerngarten. Ihre duftenden Blüten locken in der Abenddämmerung Nachtfalter an und tragen so zur Förderung der Biodiversität bei. In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie diese zweijährigen Stauden durch Selbstaussaat ganze Beete in ein duftendes Blütenmeer verwandeln können. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Natur selbst ihren Weg bahnt.

Eigenschaften und Ansprüche

Nachtviolen sind erstaunlich genügsame Pflanzen. Sie gedeihen an sonnigen bis halbschattigen Standorten mit durchlässigem, nährstoffreichem Boden. In meiner langjährigen Erfahrung habe ich festgestellt, dass sie besonders gut in Mischkultur mit anderen Stauden und einjährigen Sommerblumen wachsen. Eine gründliche Bodenvorbereitung und regelmäßiges Gießen, insbesondere bei längeren Trockenperioden, sind für ein gesundes Wachstum unerlässlich.

Häufige Krankheiten bei Nachtviolen

Echter Mehltau

Symptome

Echter Mehltau macht sich durch einen weißen, mehlartigen Belag auf Blättern und Stängeln bemerkbar. Die Blätter können sich verformen und vorzeitig absterben. Ein starker Befall schwächt die gesamte Pflanze und beeinträchtigt ihre Vitalität erheblich.

Vorbeugung

Es empfiehlt sich, auf ausreichenden Pflanzabstand zu achten. Gießen Sie vorzugsweise morgens, damit die Blätter im Laufe des Tages abtrocknen können. Eine ausgewogene Düngung trägt dazu bei, die Widerstandskraft der Pflanzen zu stärken.

Behandlung

Entfernen Sie befallene Pflanzenteile möglichst frühzeitig. Eine Spritzung mit verdünnter Magermilch oder Backpulverlösung kann in manchen Fällen Linderung verschaffen. Bei hartnäckigem Befall könnten spezielle Pflanzenstärkungsmittel eine sinnvolle Option sein.

Grauschimmel (Botrytis)

Anzeichen

Grauschimmel zeigt sich durch bräunliche Flecken auf Blättern und Blüten, die sich mit einem grauen Pilzrasen überziehen. Besonders feuchte Witterungsbedingungen begünstigen die Ausbreitung dieses lästigen Pilzes.

Vorbeugung

Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation und trockene Blätter. Das regelmäßige Entfernen welker Blüten und Blätter ist ratsam. Vermeiden Sie Staunässe und übermäßige Stickstoffdüngung, da diese den Pilz begünstigen können.

Bekämpfung

Entfernen und entsorgen Sie befallene Pflanzenteile umgehend. Eine Spritzung mit Schachtelhalmbrühe kann die Pflanzen in ihrem Abwehrkampf unterstützen. Bei schwerem Befall könnten biologische Fungizide eine wirksame Hilfe sein.

Wurzelfäule

Erkennung

Wurzelfäule äußert sich durch welkende Pflanzen trotz feuchten Bodens - ein trügerisches Bild. Die Wurzeln verfärben sich braun und werden weich. Oft ist ein unangenehmer Geruch wahrnehmbar, der auf die fortschreitende Fäulnis hindeutet.

Ursachen

Die Hauptursachen sind meist Staunässe und zu dichte Böden. Auch Wurzelverletzungen, etwa durch unbedachtes Hacken oder Umsetzen, können Eintrittspforten für Fäulniserreger sein.

Gegenmaßnahmen

Entfernen Sie befallene Pflanzen und tauschen Sie den Boden großzügig aus. Eine Verbesserung der Drainage durch Einarbeiten von Sand oder Kies kann Wunder wirken. Eine Bodenkur mit effektiven Mikroorganismen kann das Bodenleben aktivieren und Fäulniserregern entgegenwirken - ein faszinierender natürlicher Prozess, den ich in meinem eigenen Garten schon erfolgreich angewendet habe.

Schädlinge an Nachtviolen: Vom Umgang mit ungebetenen Gästen

Obwohl Nachtviolen zu den robusteren Gartenpflanzen zählen, bleiben sie nicht vollständig von Schädlingen verschont. In meinem Garten habe ich im Laufe der Jahre einige Erfahrungen mit den häufigsten Plagegeistern gemacht: Blattläusen, Schnecken und Spinnmilben. Mit der richtigen Herangehensweise lassen sich diese unerwünschten Besucher jedoch gut in Schach halten.

Blattläuse - winzige Sauger mit großem Appetit

Blattläuse gehören zu den Dauerbrennern unter den Schädlingen an Nachtviolen. Diese kleinen Sauger haben es besonders auf junge Triebe und Blätter abgesehen und können bei massenhaftem Auftreten die Pflanzen erheblich schwächen.

Wie man sie erkennt

Blattläuse sind meist mit bloßem Auge gut zu erkennen. Sie bilden regelrechte Kolonien an Triebspitzen und Blattunterseiten. Befallene Pflanzenteile sehen oft verformt aus und wachsen nicht mehr richtig. Ein weiteres Indiz ist der klebrige Honigtau, den die Läuse ausscheiden. Darauf siedeln sich häufig Rußtaupilze an - ein unschöner Anblick, den ich in meinem Garten schon oft beobachten musste.

Natürliche Verbündete im Kampf gegen Blattläuse

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass die Förderung natürlicher Gegenspieler der Schlüssel zur Blattlausbekämpfung ist. Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen sind wahre Blattlaus-Vertilger. Ein vielfältiger Garten mit heimischen Blühpflanzen lockt diese Nützlinge wie von selbst an. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich das natürliche Gleichgewicht einstellt.

Wenn's mal mehr sein muss

Bei leichtem Befall reicht es oft schon, die Läuse mit einem kräftigen Wasserstrahl abzuspritzen - eine Methode, die ich gerne anwende. Alternativ habe ich gute Erfahrungen mit einem selbst angesetzten Sud aus Brennnesseln oder Knoblauch gemacht. Erst wenn diese sanften Methoden nicht ausreichen, greife ich auf biologische Pflanzenschutzmittel zurück. Von chemischen Insektiziden rate ich im Hobbygarten ab - sie schaden oft mehr als sie nutzen.

Schnecken - die nächtlichen Gourmets

Schnecken können im Garten beträchtlichen Schaden anrichten und machen auch vor Nachtviolen nicht Halt. Besonders die Nacktschnecken haben es mir in meinem Garten nicht leicht gemacht.

Warum Nachtviolen gefährdet sind

Schnecken sind besonders gefräßig, wenn es um junge, zarte Pflanzenteile geht. Ich habe schon erlebt, wie ganze Beete mit Keimlingen über Nacht verschwunden waren. Aber auch ältere Pflanzen bleiben nicht verschont. Die angefressenen Stellen sind nicht nur optisch störend, sondern machen die Pflanzen auch anfälliger für Krankheiten.

Vorbeugen ist besser als heilen

Im Laufe der Zeit habe ich einige Methoden entwickelt, um Schnecken von vornherein fernzuhalten:

- Mulchen mit Kaffeesatz oder zerkleinerten Eierschalen - Schnecken mögen diese rauen Materialien nicht.

- Nachtviolen in Hochbeeten oder erhöhten Pflanzgefäßen anbauen - ein echter Schutz vor Bodenschnecken.

- Raue Materialien wie Sägespäne oder Kiesel um die Pflanzen herum auslegen - eine natürliche Barriere.

- Förderung von Igeln, Vögeln oder Laufkäfern im Garten - die natürlichen Schneckenfeinde leisten ganze Arbeit.

Wenn's doch mal kritisch wird

Sollten trotz aller Vorkehrungen Schnecken auftauchen, greife ich zu folgenden Maßnahmen:

- Abendliche Sammelaktionen - fast schon meditativ und erstaunlich effektiv.

- Bierfallen aufstellen - der Geruch lockt die Schnecken an, im Bier finden sie ihr Ende.

- Schneckenzäune oder -barrieren um Beete - ein wirksamer, wenn auch etwas aufwendiger Schutz.

- Als letztes Mittel verwende ich biologische Schneckenkörner - sie sind für andere Tiere ungefährlich.

Spinnmilben - die unsichtbare Bedrohung

Spinnmilben sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, können aber erhebliche Schäden an Nachtviolen verursachen. Sie vermehren sich besonders bei warmem, trockenem Wetter rasant - eine Herausforderung, der ich mich in heißen Sommern oft stellen musste.

Frühe Warnsignale

Die ersten Anzeichen eines Spinnmilbenbefalls sind oft unscheinbar: kleine helle Sprenkel auf den Blättern, die später zu größeren entfärbten Flächen zusammenwachsen. Bei starkem Befall spannen die Milben feine Netze zwischen den Blättern - ein faszinierendes, wenn auch besorgniserregendes Schauspiel. Die Blätter werden gelb, vertrocknen und fallen schließlich ab.

Vorbeugen durch optimale Pflege

Spinnmilben lieben es warm und trocken. Um einem Befall vorzubeugen, habe ich folgende Strategien entwickelt:

- Regelmäßiges Gießen der Nachtviolen, ohne Staunässe zu verursachen - eine Gratwanderung, die Übung erfordert.

- Für gute Luftzirkulation zwischen den Pflanzen sorgen - hier ist manchmal weniger mehr.

- Bei Trockenheit die Pflanzen regelmäßig mit Wasser besprühen - eine erfrischende Maßnahme für Pflanze und Gärtner.

- Ausgewogene Düngung - zu viel Stickstoff macht die Pflanzen für Spinnmilben attraktiver.

Wenn's doch mal kritisch wird

Haben sich Spinnmilben trotz aller Vorsicht eingenistet, greife ich zu folgenden Maßnahmen:

- Kräftiges Abspritzen der Pflanzen mit Wasser - eine simple, aber oft unterschätzte Methode.

- Entfernen stark befallener Pflanzenteile - manchmal muss man Opfer bringen, um das Ganze zu retten.

- Einsatz von Raubmilben als natürliche Gegenspieler - faszinierend zu beobachten, wie die Natur ins Gleichgewicht kommt.

- Besprühen der Pflanzen mit einer Lösung aus Schmierseife und Wasser - ein altbewährtes Hausmittel.

- In hartnäckigen Fällen der Einsatz spezieller Akarizide - aber wirklich nur als letzte Option.

Mit diesen Methoden habe ich gute Erfahrungen gemacht, um meine Nachtviolen vor den häufigsten Schädlingen zu schützen. Regelmäßige Beobachtung ist der Schlüssel - so erkennt man Probleme frühzeitig und kann gegensteuern. Mit etwas Aufmerksamkeit und Geduld kann man sich lange an der Pracht und dem betörenden Duft der Nachtviolen erfreuen - eine Belohnung, die jede Mühe wert ist.

Nachtviolen schützen: Vorsorge ist der beste Schutz

Nachtviolen sind zwar recht widerstandsfähig, aber selbst diese duftenden Schönheiten können unter ungünstigen Bedingungen kränkeln. Basierend auf meinen Erfahrungen möchte ich einige bewährte Vorsorgestrategien mit Ihnen teilen.

Der richtige Platz ist die halbe Miete

Nachtviolen gedeihen am besten an Standorten, die ihnen ein ausgewogenes Maß an Sonnenlicht bieten. Zu viel pralle Sonne kann die Blätter regelrecht verbrennen, während zu wenig Licht zu mickriges Wachstum zur Folge hat. In meinem Garten haben sich halbschattige Plätze als ideal erwiesen.

Was den Boden betrifft, so mögen es Nachtviolen locker und nährstoffreich. Bei schweren Böden hilft eine Mischung aus Sand und Kompost Wunder. Bevor ich meine Nachtviolen pflanze, lockere ich den Boden gründlich auf und arbeite dabei großzügig Kompost ein. Das sorgt für eine gute Drainage und beugt Staunässe vor - der Albtraum jeder Nachtviole!

Ein Tipp aus meiner Gärtnererfahrung: Eine Prise Hornspäne oder organischer Langzeitdünger in das Pflanzloch gibt den Nachtviolen einen kräftigen Start ins Gartenleben.

Liebevolle Pflege hält Probleme fern

Regelmäßige, aber maßvolle Bewässerung ist das A und O. Nachtviolen mögen es feucht, aber keinesfalls "nasse Füße". Am besten gießt man morgens, damit die Blätter über Tag abtrocknen können. Feuchte Blätter sind nämlich ein Paradies für Pilze - das möchten wir vermeiden!

Während der Hauptwachstumszeit gönne ich meinen Nachtviolen alle zwei Wochen eine Extraportion Flüssigdünger. Das stärkt sie und macht sie widerstandsfähiger gegen ungebetene Gäste.

Apropos ungebetene Gäste: Regelmäßiges Aufräumen im Beet ist unerlässlich. Welke Blätter und abgestorbene Pflanzenteile sind potenzielle Krankheitsherde und gehören in den Hausmüll, nicht auf den Kompost.

Gute Nachbarn, starke Gemeinschaft

In der Natur stehen Pflanzen selten allein - warum also nicht im Garten? Ich habe festgestellt, dass Nachtviolen in guter Gesellschaft besonders gut gedeihen. Knoblauch, Zwiebeln und Tagetes haben sich als verlässliche Bodyguards erwiesen, die so manchen Schädling fernhalten.

Lavendel und Thymian sind nicht nur hübsche Begleiter, sondern verströmen auch einen Duft, der viele Plagegeister abschreckt. Gleichzeitig locken sie fleißige Bestäuber an - eine Win-win-Situation!

Je vielfältiger der Garten, desto stabiler das kleine Ökosystem. In meinem Garten habe ich eine faszinierende Beobachtung gemacht: Nachtviolen scheinen sich besonders wohl zu fühlen, wenn sie zwischen Rosen wachsen. Die Rosen spenden etwas Schatten und halten den Boden feucht - perfekte Bedingungen für unsere duftenden Freunde.

Mit diesen Vorsorgemaßnahmen schaffen Sie beste Voraussetzungen für gesunde, kräftige Nachtviolen. Glauben Sie mir, der Aufwand lohnt sich! Wenn die Nachtviolen abends ihren betörenden Duft verströmen, werden Sie wissen, warum Sie sich die Mühe gemacht haben.

Biologischer Pflanzenschutz für Nachtviolen: Natürliche Helfer im Einsatz

Nachtviolen sind zwar recht robust, können aber dennoch von unerwünschten Besuchern heimgesucht werden. Glücklicherweise gibt es zahlreiche biologische Methoden, um unsere duftenden Lieblinge zu schützen. In meinem Garten habe ich einige davon ausprobiert und möchte meine Erfahrungen hier mit Ihnen teilen.

Die kleinen Helfer im Garten

Eine besonders faszinierende Methode ist es, die natürlichen Feinde der Schädlinge in den Garten zu locken. Diese winzigen Verbündeten erledigen einen Großteil der Arbeit für uns - und das ganz ohne unser Zutun!

Marienkäfer und Florfliegen: Die fleißigen Jäger

Marienkäfer und ihre Larven sind wahre Blattlausvertilger. Um sie anzulocken, habe ich in der Nähe meiner Nachtviolen Kornblumen und Ringelblumen gepflanzt. Florfliegen scheinen eine besondere Vorliebe für Dill und Fenchel zu haben. Ein selbstgebautes 'Insektenhotel' wird von beiden Arten gerne als Unterschlupf angenommen - es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell es bezogen wird!

Schlupfwespen und Raubmilben: Die Spezialeinheit

Diese winzigen Nützlinge sind echte Spezialisten. Schlupfwespen parasitieren viele Schadinsekten, während Raubmilben besonders effektiv gegen Spinnmilben vorgehen. Man kann sie gezielt im Fachhandel erwerben und ausbringen. Allerdings habe ich festgestellt, dass sich eine dauerhafte Population nur etabliert, wenn genügend Nahrung und Verstecke vorhanden sind. Es braucht also etwas Geduld und die richtige Umgebung.

Gefiederte Freunde im Garten

Vögel sind hervorragende Schädlingsbekämpfer. Um sie in meinen Garten zu locken, habe ich verschiedene Nistmöglichkeiten geschaffen, eine kleine Wasserstelle angelegt und heimische Beerensträucher gepflanzt. Mehrere Vogelhäuschen haben sich als wahre Magneten für Meisen und andere Singvögel erwiesen. Es ist eine Freude, ihnen bei der Insektenjagd zuzusehen!

Pflanzenstärkung auf natürliche Art

Neben unseren tierischen Helfern gibt es auch pflanzliche Mittel, die unsere Nachtviolen stärken und vor Krankheiten schützen können.

Brennnesseljauche und Schachtelhalmsud: Altbewährte Hausmittel

Diese traditionellen Präparate haben sich in meinem Garten als äußerst nützlich erwiesen. Brennnesseljauche stärkt die Pflanzen und hält Blattläuse fern. Schachtelhalmsud wirkt vorbeugend gegen Pilzerkrankungen. Beide lassen sich einfach selbst herstellen, wobei der Geruch der Brennnesseljauche gewöhnungsbedürftig sein kann! Bei der Anwendung ist Vorsicht geboten - weniger ist oft mehr.

Knoblauch und Zwiebeln: Natürliche Abwehr

Der intensive Geruch von Knoblauch und Zwiebeln scheint viele Schädlinge abzuschrecken. Ich habe gute Erfahrungen mit einem selbstgemachten Extrakt gemacht, den ich über die Blätter sprühe. Dafür mische ich zerkleinerten Knoblauch oder Zwiebeln mit Wasser und lasse das Ganze ein paar Tage ziehen. Vor der Anwendung wird die Mischung gefiltert und verdünnt. Der Geruch verfliegt schnell, aber die Wirkung hält an.

Mikroorganismen: Die unsichtbaren Helfer

Effektive Mikroorganismen (EM) können wahre Wunder für die Bodengesundheit bewirken und die Widerstandskraft der Pflanzen stärken. Sie sind im Fachhandel erhältlich und werden einfach ins Gießwasser gemischt. In meinem Garten haben sie sich besonders bei Pflanzen bewährt, die anfällig für Wurzelkrankheiten sind. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Vitalität der Pflanzen verbessert, obwohl man die winzigen Helfer gar nicht sieht!

Gesunde Nachtviolen: Ein Fest für die Sinne

Mit diesen biologischen Methoden lassen sich Nachtviolen effektiv vor Krankheiten und Schädlingen schützen. Dabei ist Geduld gefragt - Rome wasn't built in a day, wie man so schön sagt. Es hat sich bewährt, verschiedene Ansätze zu kombinieren und zu beobachten, was in Ihrem Garten am besten funktioniert. Ein gesunder Garten ist ein faszinierendes Ökosystem, in dem sich Schädlinge und Nützlinge die Waage halten.

Durch die Förderung von Nützlingen, den Einsatz natürlicher Präparate und eine naturnahe Gartengestaltung schaffen wir optimale Bedingungen für unsere Nachtviolen und alle anderen Pflanzen. Das Ergebnis sind robuste, vitale Pflanzen, die uns mit ihrem betörenden Duft und ihrer Schönheit erfreuen - ein wahrer Genuss für alle Sinne!

Es ist spannend zu beobachten, wie die Züchtung voranschreitet. In Zukunft werden sicherlich noch weitere resistente Nachtviolensorten entwickelt, die weniger anfällig für bestimmte Krankheiten sind. Bis dahin können wir mit den vorgestellten Methoden schon viel erreichen. Vielleicht entdecken Sie bei Ihren Experimenten mit biologischem Pflanzenschutz noch neue Wege, um Ihre Nachtviolen gesund und blühfreudig zu erhalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Gartenfreunden teilen - gemeinsam können wir voneinander lernen und unsere Gärten zu blühenden Oasen machen. Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln und die Natur für uns arbeiten lassen!