Strohblumen im Wandel der Zeit: Anpassungskünstler in der Klimakrise

Strohblumen stehen vor neuen Herausforderungen durch den Klimawandel. Dieser Artikel beleuchtet ihre Bedeutung, Eigenschaften und Zukunftsperspektiven.

Das Wichtigste auf einen Blick: Strohblumen und Klimawandel

- Strohblumen sind wichtige Zierpflanzen mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten

- Natürliche Trockenheitsresistenz macht sie interessant für den Klimawandel

- Extreme Wetterereignisse stellen neue Herausforderungen dar

- Anpassungsstrategien und innovative Anbaumethoden sind gefragt

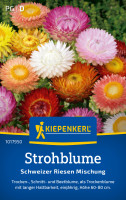

Strohblumen: Vielseitige Schönheiten im Garten

Strohblumen, auch als Immortellen bekannt, haben in der Gartenwirtschaft einen festen Platz. Ihre farbenfrohen, papierartig trockenen Blüten machen sie zu beliebten Schnitt- und Trockenblumen. In Beeten sorgen sie für langanhaltende Farbtupfer und eignen sich hervorragend für Trockensträuße.

Klimawandel: Eine Herausforderung für die Pflanzenwelt

Der Klimawandel beeinflusst zunehmend unsere Ökosysteme. Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und häufigere Extremwetterereignisse stellen Pflanzen vor neue Herausforderungen. Gärtner und Landwirte müssen ihre Anbaumethoden anpassen, um weiterhin erfolgreiche Ernten zu erzielen.

Fokus dieses Artikels

Wir untersuchen, wie Strohblumen auf den Klimawandel reagieren und welche Anpassungsstrategien es gibt. Dabei betrachten wir sowohl die Chancen als auch die Risiken für den zukünftigen Anbau dieser besonderen Pflanzen.

Strohblumen: Botanische Vielfalt und natürliche Anpassungen

Botanische Einordnung und Arten

Strohblumen gehören zur Gattung Helichrysum aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Die bekannteste Art ist Helichrysum bracteatum, auch als Garten-Strohblume bekannt. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Arten, die sich in Größe, Blütenform und Farbe unterscheiden.

Natürliche Anpassungen an trockene Bedingungen

Strohblumen sind wahre Überlebenskünstler. Ihre natürlichen Anpassungen an trockene Standorte machen sie zu interessanten Kandidaten für den Klimawandel:

- Tiefes Wurzelsystem zur effektiven Wasseraufnahme

- Kleine, ledrige Blätter zur Reduzierung der Verdunstung

- Silbrige Behaarung, die Sonnenlicht reflektiert

- Fähigkeit zur Dormanz in Trockenperioden

Traditionelle Anbaumethoden

Bislang wurden Strohblumen meist in gut drainierten, sonnigen Beeten kultiviert. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr direkt ins Freiland oder in Anzuchttöpfen. Wichtig sind regelmäßiges Gießen in der Anwuchsphase und gelegentliches Düngen. Die Ernte der Blüten für Trockensträuße erfolgt, bevor sie sich vollständig geöffnet haben.

Klimawandel und seine Auswirkungen auf Strohblumen

Veränderungen in Temperatur und Niederschlagsmuster

Der Klimawandel bringt für Strohblumen Chancen und Risiken mit sich. Höhere Durchschnittstemperaturen könnten ihre Wachstumsperiode verlängern. Allerdings können lange Trockenperioden selbst diese robusten Pflanzen an ihre Grenzen bringen. Veränderte Niederschlagsmuster erfordern eine Anpassung der Bewässerungsstrategien.

Extreme Wetterereignisse und ihre Folgen

Häufigere Starkregenereignisse können zu Staunässe führen, was Strohblumen nicht vertragen. Heftige Stürme können die Pflanzen beschädigen oder entwurzeln. Hitzewellen können zu Verbrennungen an Blättern und Blüten führen. Diese Extreme stellen neue Herausforderungen für den Anbau dar.

Verschiebung von Anbaugebieten und Blütezeiten

Mit dem Klimawandel könnten sich die optimalen Anbaugebiete für Strohblumen verschieben. In Regionen, die bisher zu kühl waren, könnte der Anbau möglich werden. Gleichzeitig könnten traditionelle Anbaugebiete weniger geeignet werden. Die Blütezeiten könnten sich verändern, was Auswirkungen auf die Bestäubung und die Erntezeitpunkte hat.

Trotz ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit stehen Strohblumen vor neuen Herausforderungen. Um auch in Zukunft erfolgreich angebaut werden zu können, sind innovative Ansätze und Anpassungsstrategien gefragt. Diese werden wir im weiteren Verlauf des Artikels genauer betrachten.

Anpassungsstrategien für den Strohblumenanbau im Klimawandel

Der Klimawandel stellt Gärtner und Landwirte vor neue Herausforderungen. Auch beim Anbau von Strohblumen müssen wir uns anpassen, um weiterhin gesunde und schöne Pflanzen zu kultivieren. Hier einige Strategien, die sich in meiner langjährigen Erfahrung als besonders wirksam erwiesen haben:

Sortenwahl und Züchtung klimaresistenter Varietäten

Die Auswahl der richtigen Sorten ist entscheidend. Suchen Sie nach Strohblumenarten, die von Natur aus hitze- und trockenheitsresistent sind. Züchter arbeiten bereits an neuen Varietäten, die besser mit extremen Wetterbedingungen zurechtkommen. In meinem Garten haben sich beispielsweise Sorten wie 'Sultane' oder 'Silvery Rose' als besonders widerstandsfähig erwiesen.

Optimierung der Bewässerungstechniken

Wasser wird in Zukunft eine noch kostbarere Ressource. Daher müssen wir effizient bewässern:

Effiziente Bewässerungssysteme

- Tröpfchenbewässerung: Spart Wasser und versorgt die Pflanzen gezielt

- Zeitgesteuerte Systeme: Bewässern in den frühen Morgenstunden, wenn weniger Wasser verdunstet

- Regenwassernutzung: Sammeln Sie Regenwasser in Tonnen oder Zisternen

Wasserspeichernde Bodenverbesserer

Mischen Sie dem Boden wasserspeichernde Materialien bei. Eine Mischung aus Kompost und Vermiculit hält die Feuchtigkeit länger im Boden und reduziert den Bewässerungsbedarf erheblich.

Anpassung der Anbauzeiten und -methoden

Mit dem Klimawandel verschieben sich die optimalen Aussaat- und Pflanzzeiten. Beobachten Sie die Wetterentwicklung genau und passen Sie Ihren Anbaukalender entsprechend an.

Verschiebung der Aussaat- und Pflanzzeiten

In meiner Region kann ich Strohblumen mittlerweile schon Ende April aussäen - früher war das undenkbar! Experimentieren Sie ein bisschen und notieren Sie Ihre Erfahrungen.

Mulchtechniken und Bodenschutz

Eine gute Mulchschicht ist sehr nützlich. Sie hält die Feuchtigkeit im Boden, unterdrückt Unkraut und reguliert die Bodentemperatur. Ich verwende gerne eine Mischung aus Stroh und halbverrottetem Kompost.

Schädlings- und Krankheitsmanagement unter veränderten Klimabedingungen

Mit wärmeren Temperaturen können neue Schädlinge und Krankheiten auftreten. Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig und reagieren Sie frühzeitig. Nützlinge wie Marienkäfer oder Florfliegen sind natürliche Helfer gegen Blattläuse. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen mit Neem-Öl gemacht, um Pilzerkrankungen vorzubeugen.

Innovative Anbautechniken für Strohblumen

Neben den klassischen Anpassungsstrategien gibt es auch interessante neue Ansätze:

Vertikaler Anbau und Urban Gardening

Strohblumen eignen sich gut für vertikale Gärten. An sonnigen Hauswänden oder Balkonen können Sie mit speziellen Systemen Platz sparen und gleichzeitig ein echtes Highlight schaffen. Ich habe letztes Jahr eine alte Palette umfunktioniert und bepflanzt - ein echter Hingucker!

Hydroponische und aeroponische Systeme

Diese Techniken ermöglichen den Anbau ohne Erde und mit minimalem Wasserverbrauch. Für Strohblumen sind sie noch Neuland, aber erste Versuche zeigen vielversprechende Ergebnisse. In meinem Gewächshaus experimentiere ich gerade mit einem kleinen hydroponischen System - es ist interessant zu sehen, wie sich die Pflanzen entwickeln!

Controlled Environment Agriculture (CEA) für Strohblumen

In kontrollierten Umgebungen wie Gewächshäusern oder Indoor-Farmen lassen sich optimale Bedingungen für Strohblumen schaffen. Licht, Temperatur und Feuchtigkeit können genau gesteuert werden. Das ermöglicht theoretisch eine ganzjährige Produktion, unabhängig von den Außenbedingungen. Allerdings ist der Energieaufwand nicht zu unterschätzen.

All diese Strategien und Techniken zeigen: Der Klimawandel stellt uns zwar vor Herausforderungen, bietet aber auch Möglichkeiten für Innovation im Strohblumenanbau. Mit etwas Experimentierfreude und Anpassungsfähigkeit können wir auch in Zukunft wunderschöne Strohblumen kultivieren. Probieren Sie einfach mal was Neues aus - Sie werden überrascht sein, wie viel Spaß das machen kann!

Zukünftige Anbaumöglichkeiten für Strohblumen

Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen, bietet aber auch Chancen für den Strohblumenanbau. Betrachten wir die Möglichkeiten genauer.

Erschließung neuer Anbaugebiete

Mit steigenden Temperaturen und veränderten Niederschlagsmustern könnten sich neue Regionen für den Strohblumenanbau eignen. Besonders interessant sind:

- Höhere Lagen in Mittelgebirgen

- Nördlichere Breiten in Europa

- Trockenere Gebiete, die bisher für andere Kulturen genutzt wurden

Diese Verschiebung bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Einerseits können Landwirte von längeren Vegetationsperioden profitieren. Andererseits müssen sie sich auf neue Schädlinge und Krankheiten einstellen, die in wärmeren Klimazonen vorkommen.

Diversifizierung der Strohblumenproduktion

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Züchter verstärkt auf die Entwicklung neuer Sorten:

Neue Farb- und Formvarianten

Neben den klassischen Gelb- und Rosatönen experimentieren Züchter mit ungewöhnlichen Farbkombinationen und Formen. Pastellige Blütentöne und zweifarbige Varianten liegen im Trend. Auch bei den Blütenformen gibt es Neuerungen: Gefüllte Blüten oder solche mit gekräuselten Randblüten finden bei Floristen und Endverbrauchern großen Anklang.

Mehrjährige und perennierende Sorten

Ein vielversprechender Ansatz ist die Züchtung mehrjähriger Strohblumen. Diese sind nicht nur pflegeleichter für Hobbygärtner, sondern bieten auch wirtschaftliche Vorteile für Landwirte. Durch den Wegfall der jährlichen Neuaussaat können Ressourcen und Arbeitszeit eingespart werden. Zudem tragen mehrjährige Kulturen zur Bodengesundheit bei und bieten Insekten über einen längeren Zeitraum Nahrung.

Integration in nachhaltige Landwirtschaftssysteme

Die Zukunft des Strohblumenanbaus liegt in der Nachhaltigkeit. Zwei vielversprechende Ansätze sind:

Mischkulturen und Fruchtfolgen

Strohblumen eignen sich hervorragend für Mischkulturen. Sie können beispielsweise mit niedrig wachsenden Gemüsesorten oder Kräutern kombiniert werden. Dies fördert die Biodiversität, schützt den Boden vor Erosion und kann den Gesamtertrag pro Fläche erhöhen. In der Fruchtfolge können Strohblumen als Zwischenfrucht dienen und so zur Bodenverbesserung beitragen.

Agroforstliche Ansätze

Die Integration von Strohblumen in Agroforstsysteme ist ein innovativer Weg. Zwischen Baumreihen angepflanzt, profitieren die Blumen vom Mikroklima und tragen zur Diversifizierung der Erträge bei. Diese Systeme sind besonders widerstandsfähig gegen Wetterextreme und können helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Ökonomische Aspekte des Strohblumenanbaus

Die Anpassung an den Klimawandel bringt nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen mit sich.

Marktchancen für klimaangepasste Strohblumen

Mit steigendem Bewusstsein für Nachhaltigkeit wächst die Nachfrage nach lokal produzierten, klimafreundlichen Blumen. Strohblumen haben hier einen klaren Vorteil: Sie sind langlebig, brauchen wenig Wasser und eignen sich hervorragend für Trockengestecke. Eine gezielte Vermarktung kann diese Eigenschaften nutzen, um neue Kundengruppen zu erschließen.

Ein weiterer Trend sind saisonale und natürliche Dekorationen. Hier können Strohblumen punkten, da sie sich perfekt in herbstliche und winterliche Arrangements einfügen. Floristen und Dekorateure schätzen zunehmend die Vielseitigkeit und Haltbarkeit dieser Blumen.

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Investitionen in die Züchtung und Anbautechnik unerlässlich. Forschungsschwerpunkte könnten sein:

- Entwicklung hitze- und trockenheitsresistenter Sorten

- Optimierung von Bewässerungssystemen für wassersparenden Anbau

- Erforschung natürlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden

Kooperationen zwischen Landwirten, Forschungseinrichtungen und der Industrie können hier wertvolle Synergien schaffen. Staatliche Förderprogramme für klimaangepasste Landwirtschaft bieten oft finanzielle Unterstützung für solche Projekte.

Anpassung der Wertschöpfungskette

Der Klimawandel erfordert eine Neuausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette im Strohblumenanbau:

Anbau: Flexiblere Aussaat- und Erntezeiten, angepasst an veränderte Wetterbedingungen.

Verarbeitung: Investitionen in energieeffiziente Trocknungsanlagen für Strohblumen.

Logistik: Optimierung der Transportwege, um CO2-Emissionen zu reduzieren.

Vermarktung: Entwicklung neuer Produkte wie Strohblumen-Tees oder -Öle für zusätzliche Einnahmequellen.

Eine erfolgreiche Anpassung erfordert Flexibilität und Innovationsbereitschaft aller Beteiligten. Landwirte, die frühzeitig in klimaangepasste Anbaumethoden und Sorten investieren, können sich einen Wettbewerbsvorteil sichern.

Trotz aller Herausforderungen bietet der Klimawandel auch Chancen für den Strohblumenanbau. Mit den richtigen Strategien und Investitionen kann diese traditionsreiche Kultur auch in Zukunft erfolgreich sein – und vielleicht sogar an Bedeutung gewinnen.

Ökologische Betrachtungen zum Strohblumenanbau

Biodiversität im Strohblumenanbau

Strohblumen können einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität in der Agrarlandschaft leisten. Ihre bunten Blüten locken zahlreiche Insekten an, darunter Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Besonders in Zeiten des Insektensterbens ist dies von großer Bedeutung. Um die Artenvielfalt zu fördern, empfiehlt es sich, verschiedene Strohblumenarten und -sorten anzubauen. Auch das Anlegen von Blühstreifen am Feldrand kann die ökologische Wertigkeit erhöhen.

Ökosystemdienstleistungen von Strohblumenkulturen

Strohblumen bieten nicht nur ästhetischen Wert, sondern erfüllen auch wichtige Ökosystemfunktionen. Sie tragen zur Bodenverbesserung bei, indem sie mit ihren Wurzeln den Boden lockern und organisches Material einbringen. Zudem können sie als natürliche Schädlingsbekämpfer fungieren, indem sie Nützlinge anlocken, die wiederum Schädlinge in Schach halten. In Mischkulturen können Strohblumen sogar als natürliche Barriere gegen die Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten dienen.

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks

Um den Anbau von Strohblumen nachhaltiger zu gestalten, gibt es verschiedene Ansätze. Der Einsatz von organischen Düngemitteln und der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel sind wichtige Schritte. Auch wassersparende Bewässerungstechniken wie Tröpfchenbewässerung können den ökologischen Fußabdruck verringern. Die Verwendung von Mulch hilft, die Bodenfeuchte zu erhalten und Unkraut zu unterdrücken, ohne auf Herbizide zurückgreifen zu müssen.

Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Förderprogramme für klimaangepassten Anbau

Um Landwirte bei der Umstellung auf klimaangepasste Anbaumethoden zu unterstützen, gibt es verschiedene Förderprogramme. Diese reichen von finanziellen Anreizen für den Einsatz wassersparender Technologien bis hin zur Förderung von Forschungsprojekten zur Züchtung klimaresistenter Sorten. Landwirte sollten sich bei den zuständigen Behörden über aktuelle Fördermöglichkeiten informieren.

Bildung und Sensibilisierung von Landwirten und Verbrauchern

Bildung ist für den Erfolg entscheidend. Fortbildungen und Workshops für Landwirte zum Thema klimaangepasster Strohblumenanbau können helfen, neue Methoden in die Praxis umzusetzen. Gleichzeitig ist es wichtig, Verbraucher über die Bedeutung regionaler und nachhaltiger Blumenproduktion aufzuklären. Initiativen wie 'Tag der offenen Tür' auf Blumenfarmen oder Schulprojekte können das Bewusstsein schärfen.

Internationale Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung

Der Klimawandel macht nicht an Landesgrenzen halt. Daher ist eine internationale Zusammenarbeit in der Forschung unerlässlich. Gemeinsame Projekte zur Entwicklung klimaresistenter Sorten oder zum Austausch von Best-Practice-Beispielen können den Strohblumenanbau weltweit voranbringen. Plattformen zur Vernetzung und zum Wissensaustausch bieten Möglichkeiten für globale Kooperationen.

Strohblumen: Resilient in die Zukunft

Zusammenfassung der Hauptanpassungsstrategien

Die wichtigsten Strategien zur Anpassung des Strohblumenanbaus an den Klimawandel umfassen:

- Züchtung und Auswahl klimaresistenter Sorten

- Optimierung der Bewässerungstechniken

- Anpassung der Anbauzeiten und -methoden

- Förderung der Biodiversität im Anbau

- Einsatz innovativer Anbautechniken wie vertikaler Anbau

Chancen und Herausforderungen für die Zukunft des Strohblumenanbaus

Der Klimawandel stellt den Strohblumenanbau vor große Herausforderungen, bietet aber auch Chancen. Die Erschließung neuer Anbaugebiete und die Entwicklung innovativer Produkte können neue Märkte eröffnen. Gleichzeitig erfordert die Anpassung an veränderte Klimabedingungen Investitionen in Forschung und Technologie. Die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, wird entscheidend für den Erfolg sein.

Bedeutung von Resilienz und Innovation im Angesicht des Klimawandels

Resilienz und Innovation sind zentrale Faktoren für die Zukunft des Strohblumenanbaus. Die Entwicklung anpassungsfähiger Anbausysteme, die auch unter extremen Wetterbedingungen stabil bleiben, ist unerlässlich. Gleichzeitig eröffnen technologische Innovationen wie präzise Bewässerungssysteme oder digitale Anbauplanung neue Möglichkeiten. Der Strohblumenanbau der Zukunft wird sowohl auf bewährtes Wissen als auch auf neue Erkenntnisse setzen müssen, um den Herausforderungen des Klimawandels erfolgreich zu begegnen.