Wildblumen im Wandel: Gärtnern in Zeiten des Klimawandels

Der Klimawandel stellt Gärtner vor neue Herausforderungen. Wie können wir unsere geliebten Wildblumen schützen und fördern?

Klimaresilienz im Garten: Das Wichtigste auf einen Blick

- Heimische, klimaangepasste Arten bevorzugen

- Wassermanagement optimieren

- Flexibilität bei Pflanzzeiten und -orten

- Biodiversität fördern

Die Bedeutung von Wildblumen in unseren Gärten

Wildblumen sind nicht nur hübsch anzusehen, sie sind wahre Überlebenskünstler und Multitalente in unseren Ökosystemen. Als Biologin und passionierte Hobbygärtnerin habe ich über die Jahre beobachtet, wie diese robusten Pflanzen Insekten anlocken, den Boden verbessern und unsere Gärten mit Leben füllen. Doch der Klimawandel stellt uns vor neue Herausforderungen.

Klimawandel: Eine Herausforderung für die Pflanzenwelt

In meinem kleinen Garten am Stadtrand habe ich in den letzten Jahren deutliche Veränderungen bemerkt. Hitzewellen im Sommer, milde Winter und unberechenbare Regenfälle – das Klima spielt verrückt. Unsere Wildblumen müssen sich anpassen, und wir Gärtner müssen ihnen dabei helfen.

Temperaturveränderungen und ihre Folgen

Die steigenden Temperaturen haben weitreichende Auswirkungen. Manche Wildblumen blühen früher, andere später. Einige leiden unter der Hitze, während wärmeliebende Arten plötzlich prächtig gedeihen. In meinem Garten hat sich die Blütezeit der Margeriten verschoben – sie blühen jetzt fast zwei Wochen früher als noch vor zehn Jahren.

Veränderte Niederschlagsmuster und Trockenperioden

Lange Trockenperioden im Sommer sind zur Norm geworden. Viele unserer heimischen Wildblumen sind nicht an solche extremen Bedingungen angepasst. Letzten Sommer musste ich zum ersten Mal meine geliebten Glockenblumen zusätzlich bewässern, damit sie nicht eingehen.

Extreme Wetterereignisse

Starkregen, Stürme und Hitzewellen setzen unseren Gärten zu. Nach einem heftigen Sturm letztes Jahr lag meine prächtige Wildblumenwiese platt am Boden. Es hat Wochen gedauert, bis sich die Pflanzen erholt hatten.

Verschiebung der Jahreszeiten und Blühzeiten

Die Natur gerät aus dem Takt. Frühlingsblüher wie Primeln zeigen sich manchmal schon im Januar, während spätblühende Arten wie die Herbstaster immer später in die Gänge kommen. Das kann fatale Folgen für die auf sie angewiesenen Insekten haben.

Auswirkungen auf Bestäuber und andere Insekten

Bienen, Schmetterlinge und Co. sind auf die Blüten unserer Wildblumen angewiesen. Wenn sich Blühzeiten verschieben, finden sie möglicherweise nicht genug Nahrung. In meinem Garten habe ich beobachtet, wie Hummeln verzweifelt nach Blüten suchen, wenn der Lavendel wegen der Hitze schon verblüht ist.

Anpassungsstrategien in der Pflanzenauswahl

Als Gärtner können wir einiges tun, um unsere Wildblumen fit für den Klimawandel zu machen. Die richtige Pflanzenauswahl ist dabei entscheidend für den Erfolg.

Klimaresistente heimische Arten bevorzugen

Heimische Wildblumen sind oft erstaunlich anpassungsfähig. In meinem Garten haben sich Schafgarbe und Wegwarte als wahre Überlebenskünstler erwiesen. Sie trotzen Hitze und Trockenheit und locken trotzdem zahlreiche Insekten an.

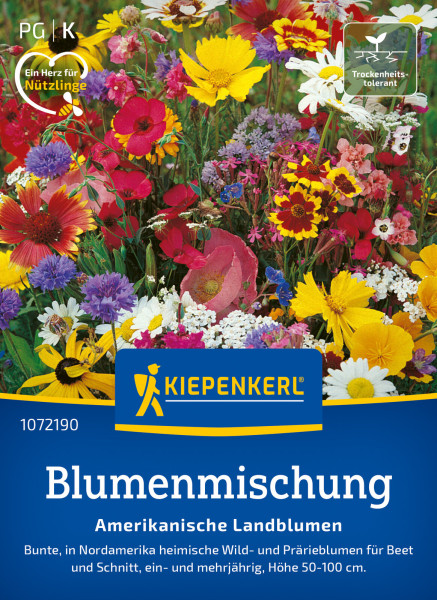

Integration trockenheitstoleranter Wildblumen

Arten wie Mauerpfeffer oder Färberkamille kommen mit wenig Wasser aus. Sie sind ideal für sonnige, trockene Standorte und bringen Farbe in den Garten, auch wenn es mal länger nicht regnet.

Auswahl von Pflanzen mit flexiblen Blühzeiten

Einige Wildblumen sind in der Lage, ihre Blütezeit an die Witterung anzupassen. Die Kornblume zum Beispiel blüht bei mir im Garten je nach Wetterlage von Mai bis in den September hinein – ein wahrer Allrounder für Insekten.

Berücksichtigung der veränderten Winterhärte-Zonen

Die Winterhärte-Zonen verschieben sich nach Norden. Das bedeutet, dass wir auch Arten in Betracht ziehen können, die früher bei uns nicht winterhart waren. In meinem Garten gedeiht seit einigen Jahren sogar eine Feige – undenkbar noch vor einem Jahrzehnt.

Der Klimawandel stellt uns Gärtner vor große Herausforderungen, aber er bietet auch Chancen. Mit der richtigen Pflanzenauswahl und angepassten Pflegemethoden können wir unsere Gärten zu Oasen der Biodiversität machen – widerstandsfähig gegen den Klimawandel und voller Leben. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, unsere Wildblumen zu schützen und zu fördern. Sie werden es uns mit ihrer Schönheit und Vielfalt danken.

Wassermanagement im Wildblumengarten: Anpassung an den Klimawandel

In Zeiten zunehmender Trockenperioden wird ein kluges Wassermanagement im Wildblumengarten immer wichtiger. Hier einige Methoden, die helfen, Wasser effizient zu nutzen und zu speichern:

Effiziente Bewässerungstechniken

Statt flächendeckender Beregnung empfiehlt sich eine gezielte Tröpfchenbewässerung. Diese spart nicht nur Wasser, sondern beugt auch Pilzerkrankungen vor. Am besten bewässert man morgens oder abends, wenn weniger Wasser verdunstet.

Regenwassernutzung und -speicherung

Regenwasser ist kostenlos und pflanzenfreundlich. Mit Regentonnen oder unterirdischen Zisternen lässt es sich auffangen und für Trockenzeiten speichern. Auch Dachbegrünungen können Regenwasser zurückhalten und das Mikroklima verbessern.

Mulchen zur Feuchtigkeitsbewahrung

Eine Mulchschicht aus organischem Material wie Rindenmulch oder Grasschnitt hält die Feuchtigkeit im Boden und unterdrückt Unkraut. Dabei nicht zu dick mulchen und Abstand zu den Pflanzenstängeln halten, um Fäulnis zu vermeiden.

Anlegen von Trockenbeeten und Regengärten

Trockenbeete mit kiesigem Untergrund und trockenheitsliebenden Pflanzen kommen mit wenig Wasser aus. Regengärten dagegen fangen Niederschläge auf und lassen sie langsam versickern - ideal für Flächen, wo sich sonst Wasser staut.

Bodenpflege und -schutz für klimaresistente Wildblumen

Ein gesunder Boden ist die Basis für widerstandsfähige Pflanzen. Hier einige Tipps zur Verbesserung der Bodenqualität:

Verbesserung der Bodenstruktur

Ein lockerer, humusreicher Boden speichert Wasser besser. Regelmäßiges Einarbeiten von Kompost und gelegentliches vorsichtiges Lockern verbessern die Bodenstruktur. Schwere Böden können durch Sand oder Kies aufgelockert werden.

Einsatz von organischen Düngern

Kompost, Hornspäne oder Pflanzenjauchen liefern Nährstoffe und fördern das Bodenleben. Dabei gilt: Weniger ist mehr! Wildblumen kommen oft mit nährstoffarmen Böden besser zurecht.

Reduzierung der Bodenbearbeitung

Zu häufiges Umgraben stört das Bodenleben und fördert Erosion. Besser ist es, den Boden nur oberflächlich zu lockern und Pflanzenreste als Mulch liegen zu lassen.

Förderung des Bodenlebens

Regenwürmer und Mikroorganismen lockern den Boden auf natürliche Weise. Man kann sie durch Mulchen, maßvolles Düngen und Verzicht auf Pestizide unterstützen.

Anpassung der Gartenpflege und -gestaltung an den Klimawandel

Mit kluger Planung lässt sich das Mikroklima im Garten positiv beeinflussen:

Schaffung von Mikroklimata

Durch geschickte Anordnung von Pflanzen, Steinen und Wasserflächen entstehen unterschiedliche Kleinklimabereiche. So finden empfindliche Pflanzen Schutz vor Hitze oder Kälte.

Verwendung von Schattierungstechniken

Schattenspendende Bäume oder Pergolen schützen hitzeempfindliche Pflanzen. Auch temporäre Beschattung durch Vlies kann in Hitzephasen hilfreich sein.

Windschutzmaßnahmen

Hecken oder Zäune bremsen austrocknende Winde und schaffen geschützte Bereiche. In Küstennähe sind salztolerante Gehölze als Windschutz sinnvoll.

Anpassung der Pflanz- und Pflegezeiten

Durch den Klimawandel verschieben sich die optimalen Zeiten fürs Pflanzen und Pflegen. Beobachten Sie Ihren Garten genau und passen Sie Ihre Gartenarbeit flexibel an die Witterung an.

Mit diesen Maßnahmen können Sie Ihren Wildblumengarten an den Klimawandel anpassen. Jeder Garten ist einzigartig. Experimentieren Sie, was bei Ihnen am besten funktioniert und geben Sie der Natur Zeit, sich anzupassen.

Förderung der Biodiversität im Wildblumengarten

In Zeiten des Klimawandels gewinnt die Förderung der Biodiversität im eigenen Garten zunehmend an Bedeutung. Ein vielfältiger Wildblumengarten bietet nicht nur einen farbenfrohen Anblick, sondern auch wichtige Lebensräume für zahlreiche Tierarten.

Schaffung vielfältiger Lebensräume

Um die Artenvielfalt zu fördern, ist es ratsam, verschiedene Strukturen im Garten zu schaffen. Dazu gehören:

- Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (sandig, lehmig, feucht)

- Sonnige und schattige Bereiche

- Offene Flächen und dicht bewachsene Zonen

- Totholzhaufen und Steinhaufen als Unterschlupf für Kleintiere

Diese Vielfalt ermöglicht es verschiedenen Wildblumenarten und Tieren, ihren optimalen Lebensraum zu finden.

Integration von Wildblumenwiesen und -streifen

Wildblumenwiesen sind besonders wertvoll für die Biodiversität. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für unzählige Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Bei der Anlage einer Wildblumenwiese sollte man auf regionales Saatgut zurückgreifen, das an die lokalen Bedingungen angepasst ist.

Auch kleine Wildblumenstreifen entlang von Wegen oder Zäunen können die Artenvielfalt erheblich steigern. Diese 'Blühstreifen' sind besonders nützlich für Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge.

Bereitstellung von Wasser- und Nahrungsquellen

Wasser zieht viele Tiere an. Ein kleiner Teich oder auch nur eine flache Wasserschale lockt Vögel, Insekten und Amphibien an. In Trockenperioden sind solche Wasserstellen überlebenswichtig.

Neben Nektar und Pollen bieten Wildblumen auch Samen als Nahrungsquelle. Lassen Sie daher einen Teil der verblühten Pflanzen stehen, damit sich Vögel im Herbst und Winter daran bedienen können.

Vernetzung von Lebensräumen

Ein einzelner naturnaher Garten ist gut, aber ein Netzwerk solcher Gärten ist besser. Tauschen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus und ermutigen Sie sie, ebenfalls biodiversitätsfreundlich zu gärtnern. So entstehen 'grüne Korridore', die es Tieren ermöglichen, sich zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen.

Umgang mit neuen Schädlingen und Krankheiten

Der Klimawandel bringt nicht nur Veränderungen für Pflanzen, sondern auch für Schädlinge und Krankheitserreger mit sich. Neue Arten wandern ein, bekannte Schädlinge verändern ihr Verhalten. Hier sind einige Strategien für den Umgang mit diesen Herausforderungen:

Identifikation und Monitoring neuer Bedrohungen

Beobachten Sie Ihren Garten regelmäßig und achten Sie auf ungewöhnliche Veränderungen an Ihren Pflanzen. Nutzen Sie Bestimmungsbücher oder Online-Ressourcen, um unbekannte Schädlinge oder Krankheitssymptome zu identifizieren. Je früher Sie ein Problem erkennen, desto einfacher ist es in der Regel zu behandeln.

Biologische Schädlingsbekämpfung

Setzen Sie auf natürliche Gegenspieler von Schädlingen. Fördern Sie nützliche Insekten wie Marienkäfer, Florfliegen oder Schlupfwespen, indem Sie ihnen geeignete Lebensräume und Nahrungsquellen bieten. Auch Vögel sind effektive Schädlingsbekämpfer - ein Meisenpärchen kann während der Brutzeit bis zu 75 kg Insekten vertilgen!

Förderung der natürlichen Widerstandsfähigkeit

Gesunde Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten. Achten Sie daher auf optimale Standortbedingungen und eine ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen und Wasser. Vermeiden Sie Stress durch zu dichten Stand oder falsche Pflege.

Die Verwendung von robusten, standortgerechten Wildblumenarten trägt ebenfalls zur natürlichen Widerstandsfähigkeit bei. Diese Pflanzen haben oft eigene Abwehrmechanismen entwickelt und kommen mit den lokalen Bedingungen besser zurecht.

Integrierter Pflanzenschutz im Wildblumengarten

Der integrierte Pflanzenschutz kombiniert verschiedene Methoden, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Dazu gehören:

- Vorbeugende Maßnahmen wie Fruchtfolge und Mischkulturen

- Mechanische Verfahren (z.B. Absammeln von Schädlingen)

- Biologische Bekämpfung

- Als letztes Mittel: Einsatz von umweltschonenden Pflanzenschutzmitteln

Im Wildblumengarten sollte man jedoch generell tolerant gegenüber einem gewissen Maß an 'Schäden' sein. Ein Blatt mit Fraßspuren ist für Insekten oft wertvoller als ein makelloses.

Anpassung der Saatgut- und Jungpflanzenproduktion

Um Wildblumen fit für den Klimawandel zu machen, müssen wir bei der Basis anfangen: dem Saatgut und den Jungpflanzen.

Züchtung klimaresistenter Wildblumensorten

Züchter arbeiten daran, Wildblumensorten zu entwickeln, die besser mit Hitze, Trockenheit und extremen Wetterereignissen zurechtkommen. Dabei geht es nicht darum, die Pflanzen grundlegend zu verändern, sondern vorhandene genetische Variationen zu nutzen, um widerstandsfähigere Sorten zu selektieren.

Ein Beispiel ist die Züchtung von Wildblumen mit tieferen Wurzelsystemen, die besser an Wasser in tieferen Bodenschichten gelangen können.

Bedeutung von regionalem Saatgut

Regionales Saatgut hat den Vorteil, dass es bereits an die lokalen Bedingungen angepasst ist. Diese Pflanzen sind oft robuster und besser in der Lage, mit den spezifischen Herausforderungen einer Region umzugehen.

Zudem trägt die Verwendung von regionalem Saatgut zum Erhalt der genetischen Vielfalt bei und unterstützt die lokalen Ökosysteme. Es lohnt sich, nach Saatgutproduzenten in Ihrer Region zu suchen oder sich Saatgut aus dem eigenen Garten zu gewinnen.

Anpassung der Vermehrungstechniken

Um klimaresistente Wildblumen zu vermehren, müssen auch die Vermehrungstechniken angepasst werden. Dazu gehören:

- Vermehrung unter kontrollierten Bedingungen, die zukünftige Klimaszenarien simulieren

- Selektion von Pflanzen, die unter Stress besonders gut keimen und wachsen

- Entwicklung von Techniken zur Langzeitlagerung von Saatgut seltener Arten

Förderung der genetischen Vielfalt

Eine hohe genetische Vielfalt innerhalb einer Art erhöht die Chancen, dass einige Individuen mit veränderten Klimabedingungen zurechtkommen. Um diese Vielfalt zu erhalten und zu fördern, sollten wir:

- Wildpopulationen schützen und deren Saatgut sammeln

- Gendatenbanken für bedrohte Arten anlegen

- Bei der Vermehrung auf eine breite genetische Basis achten

Letztendlich geht es darum, die Anpassungsfähigkeit unserer Wildblumen zu stärken, damit sie auch in Zukunft unsere Gärten und Landschaften bereichern können. Jeder Gärtner kann dazu beitragen, indem er auf Vielfalt setzt und lokale Arten fördert.

Bildung und Bewusstseinsschaffung: Gemeinsam für klimaangepasste Gärten

In Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dass Gärtner und Naturliebhaber ihr Wissen erweitern und austauschen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich über klimaangepasste Gartengestaltung zu informieren und aktiv zu werden.

Informationsquellen für klimaangepasste Gartengestaltung

Naturschutzverbände, botanische Gärten und Gartenbauvereine bieten fundierte Informationen zum Thema an. Fachzeitschriften und Gartenbücher greifen das Thema verstärkt auf. Online findet man Blogs und Foren, in denen sich Hobbygärtner über ihre Erfahrungen austauschen.

Workshops und Schulungen für Hobbygärtner

Für praktisches Lernen bieten sich Workshops und Schulungen an. Volkshochschulen und Gartenbauvereine haben Kurse zu klimaangepasstem Gärtnern im Programm. Hier lernt man Theorie und kann Techniken wie wassersparendes Gießen oder den Aufbau von Mulchbeeten üben.

Zusammenarbeit mit lokalen Umweltgruppen und Gartenvereinen

Auf lokaler Ebene gibt es oft interessante Initiativen. Umweltgruppen und Gartenvereine organisieren Pflanzentauschbörsen, gemeinsame Gartenprojekte oder Exkursionen zu Vorzeigegärten in der Region. Das bietet die Chance, Neues zu lernen und Gleichgesinnte kennenzulernen.

Förderung des Austauschs von Erfahrungen und Best Practices

Der Erfahrungsaustausch unter Gärtnern ist sehr wertvoll. Ob beim Gespräch über den Gartenzaun oder in Online-Foren - hier erfährt man oft die besten Tipps und Tricks. Manche Gemeinden richten "Klimagarten-Stammtische" ein, bei denen sich Hobbygärtner regelmäßig austauschen können.

Zukunftsperspektiven: Wildblumengärten im Wandel der Zeit

Wie werden unsere Gärten in 20 oder 50 Jahren aussehen? Diese Frage beschäftigt Hobbygärtner, Wissenschaftler und Landschaftsplaner. Der Klimawandel wird unsere Gartenkultur verändern.

Forschungsbedarf und -richtungen

Die Forschung zu klimaresilienten Pflanzen und Anbaumethoden ist im Gange. Untersuchungen zur Anpassungsfähigkeit heimischer Wildpflanzen sind besonders interessant. Auch die Entwicklung neuer, trockenheitsresistenter Sorten wird erforscht. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld ist die Bodenbiologie und wie wir die Speicherfähigkeit unserer Gartenböden verbessern können.

Potenzielle langfristige Veränderungen in der Gartenkultur

Experten erwarten, dass sich unsere Gartenkultur in den nächsten Jahrzehnten wandeln wird. Wasserhungrige Rasenflächen könnten Blumenwiesen oder Kräuterrasen weichen. Bei der Pflanzenauswahl wird sich einiges ändern: Mediterrane Arten könnten häufiger werden, während manche kälteliebende Pflanzen es schwerer haben werden.

Die Rolle von Wildblumengärten im Klimaschutz

Wildblumengärten tragen zum Klimaschutz bei. Sie binden CO2, kühlen ihre Umgebung und bieten Lebensraum für viele Tierarten. In Städten können sie als "grüne Lungen" fungieren und das Mikroklima positiv beeinflussen. Je mehr Gärten und öffentliche Grünflächen naturnah gestaltet werden, desto größer ist der Effekt.

Vision einer klimaresilienten Gartenlandschaft

Eine Zukunft, in der jeder Garten ein kleines Ökosystem ist: Vielfältige Wildblumenbeete voller Leben, clevere Nutzung und Speicherung von Regenwasser, Bäume und Sträucher, die Schatten spenden und die Umgebung kühlen. Diese Vision ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt.

Wildblumen als Wegbereiter für klimafreundliches Gärtnern

Die Anpassung unserer Gärten an den Klimawandel ist eine Herausforderung und eine Chance. Wildblumen spielen eine wichtige Rolle. Sie sind schön, robust und anpassungsfähig. Mit der richtigen Pflanzenauswahl, effizienten Bewässerungstechniken und einer naturnahen Gestaltung können wir Gärten schaffen, die dem Klimawandel standhalten und die Artenvielfalt fördern.

Jeder einzelne Garten mag klein erscheinen, aber gemeinsam können wir viel bewirken. Ob Balkon, Hausgarten oder öffentliche Grünfläche - jedes Fleckchen zählt. Arbeiten wir zusammen daran, unsere Gärten zukunftsfähig zu machen. Die Natur findet immer einen Weg - und mit unserer Unterstützung kann sie gedeihen.