Chinakohl: Ein vielseitiges Gemüse mit ökologischer Relevanz

Chinakohl, auch als Pekingkohl bekannt, gewinnt in der nachhaltigen Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Seine Anbaumethoden haben weitreichende Auswirkungen auf Umwelt und Ressourcen, was uns Gärtner natürlich besonders interessiert.

Wichtige Erkenntnisse zum Chinakohlanbau

- Chinakohl ist erstaunlich anpassungsfähig und ressourceneffizient

- Der konventionelle Anbau bringt ökologische Herausforderungen mit sich

- Biologischer Anbau fördert die Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt

- Innovative Methoden können den ökologischen Fußabdruck verringern

Die Bedeutung des Chinakohlanbaus in der modernen Landwirtschaft

Chinakohl hat sich zu einer wichtigen Kulturpflanze gemausert. Seine Vielseitigkeit in der Küche und die gesundheitlichen Vorteile machen ihn bei Verbrauchern immer beliebter. Für Landwirte ist er aufgrund seiner relativ kurzen Anbauzeit und guten Erträge interessant. In meinem eigenen Garten habe ich festgestellt, dass Chinakohl auch für uns Hobbygärtner gut geeignet ist. Er ist recht pflegeleicht und lässt sich wunderbar in Mischkulturen integrieren.

Der ökologische Fußabdruck: Ein Maßstab für Nachhaltigkeit

Der ökologische Fußabdruck misst die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt. Er umfasst verschiedene Faktoren wie Ressourcenverbrauch, Emissionen und Flächennutzung. Beim Anbau von Chinakohl spielen besonders der Wasser- und Energieverbrauch, der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden sowie die Bodennutzung eine Rolle. Es ist faszinierend zu sehen, wie all diese Faktoren zusammenspielen.

Komponenten des ökologischen Fußabdrucks im Chinakohlanbau

- Wasserverbrauch für die Bewässerung

- Energieaufwand für Maschinen und Transport

- Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden

- Flächennutzung und Bodenbeanspruchung

- CO2-Emissionen durch Anbau und Verarbeitung

Ziel der Analyse verschiedener Anbaumethoden

Die Untersuchung unterschiedlicher Anbaumethoden für Chinakohl zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig eine nachhaltige Produktion zu gewährleisten. Dabei werden konventionelle und biologische Ansätze verglichen, um Vor- und Nachteile herauszuarbeiten und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Es ist spannend zu sehen, wie sich die Landwirtschaft in dieser Hinsicht entwickelt.

Konventioneller Chinakohlanbau: Effizienz vs. Umweltbelastung

Der konventionelle Anbau von Chinakohl ist auf maximale Erträge ausgerichtet. Er zeichnet sich durch den Einsatz moderner Technologien und intensiver Bewirtschaftungsmethoden aus. Während diese Methode oft zu hohen Erträgen führt, birgt sie auch ökologische Risiken, die wir nicht außer Acht lassen dürfen.

Charakteristiken des konventionellen Anbaus

- Hoher Mechanisierungsgrad

- Intensive Nutzung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln

- Monokulturen oder enge Fruchtfolgen

- Effiziente Bewässerungssysteme

Bodenbearbeitung und Düngung im konventionellen Anbau

Die Bodenbearbeitung im konventionellen Chinakohlanbau ist oft intensiv. Schwere Maschinen verdichten den Boden, was langfristig die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Die Düngung erfolgt häufig mit synthetischen Mitteln, die zwar schnell wirken, aber auch das Risiko der Auswaschung und Überdüngung bergen. In meiner Zeit als Beraterin habe ich oft gesehen, wie übermäßige Düngung zu Nitratbelastungen im Grundwasser führte – ein Problem, das wir unbedingt angehen müssen.

Bewässerungsmethoden im konventionellen Anbau

Konventionelle Betriebe setzen oft auf effiziente, aber wasserintensive Bewässerungssysteme wie Sprinkler oder Tropfbewässerung. Diese Methoden ermöglichen zwar eine genaue Dosierung, können aber bei unsachgemäßer Anwendung zu Wasserverschwendung führen. Ein Umdenken in Richtung wassersparender Techniken ist hier dringend notwendig, besonders in Regionen mit Wasserknappheit. Ich habe schon einige kreative Lösungen gesehen, die vielversprechend sind.

Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung

Im konventionellen Anbau kommen häufig chemische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Diese sind zwar effektiv gegen Schädlinge und Krankheiten, können aber negative Auswirkungen auf Nützlinge und die Umwelt haben. Ich erinnere mich an einen Fall, wo der übermäßige Einsatz von Insektiziden zu einem massiven Rückgang der Bienenpopulation in der Umgebung führte – ein Weckruf für viele Landwirte in der Region. Es zeigt, wie wichtig ein ausgewogener Ansatz ist.

Ernteverfahren im konventionellen Anbau

Die Ernte erfolgt meist maschinell, was zwar effizient ist, aber auch zu Qualitätseinbußen führen kann. Große Erntemaschinen verdichten zudem den Boden und können empfindliche Bodenstrukturen schädigen. In kleineren Betrieben, die ich beraten habe, zeigte sich oft, dass eine Kombination aus maschineller und händischer Ernte sowohl ökonomisch als auch ökologisch vorteilhaft sein kann. Es ist faszinierend zu sehen, wie alte und neue Methoden sich ergänzen können.

Insgesamt zeigt sich, dass der konventionelle Chinakohlanbau zwar hohe Erträge liefert, aber auch erhebliche ökologische Herausforderungen mit sich bringt. Eine Weiterentwicklung hin zu nachhaltigeren Praktiken ist unerlässlich, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu erhalten. Es ist eine spannende Zeit für uns Gärtner und Landwirte, diese Veränderungen mitzugestalten.

Biologischer Chinakohlanbau: Nachhaltige Methoden für gesundes Gemüse

Prinzipien des ökologischen Landbaus

Der biologische Anbau von Chinakohl orientiert sich an den Grundsätzen des ökologischen Landbaus. Dabei steht die Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit im Mittelpunkt. Statt synthetischer Düngemittel und Pestizide kommen natürliche Methoden zum Einsatz. Das Ziel ist ein ausbalanciertes Ökosystem, in dem Chinakohl optimal gedeihen kann.

Bodenmanagement und natürliche Düngung

Im Bio-Anbau liegt der Fokus auf der Bodengesundheit. Fruchtfolgen und Gründüngung verbessern die Bodenstruktur und reichern Nährstoffe an. Kompost und organische Dünger wie Hornspäne oder Algenkalk versorgen den Chinakohl mit essentiellen Nährstoffen. Diese werden langsam freigesetzt und fördern ein gesundes Pflanzenwachstum. In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie sich die Bodenqualität durch diese Methoden über die Jahre deutlich verbessert hat.

Wassersparende Bewässerungstechniken

Der biologische Chinakohlanbau setzt auf effiziente Wasserverteilung. Tröpfchenbewässerung oder Unterflurbewässerung leiten das Wasser direkt zu den Wurzeln. Mulchschichten aus Stroh oder Grasschnitt reduzieren die Verdunstung. Dies spart nicht nur Wasser, sondern beugt auch Staunässe vor, die Chinakohl bekanntlich nicht verträgt.

Natürliche Schädlingsbekämpfung und Pflanzenschutz

Im Bio-Anbau vertraut man auf natürliche Gegenspieler und vorbeugende Maßnahmen statt chemischer Pestizide. Nützlinge wie Marienkäfer oder Schlupfwespen halten Blattläuse in Schach. Begleitkulturen wie Tagetes zwischen den Chinakohlreihen schrecken Schädlinge ab. Bei starkem Befall greifen Gärtner auf biologische Pflanzenstärkungsmittel zurück. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem Kohlweißlinge meinen Chinakohl bedrohten - der Einsatz von Nützlingen hat das Problem auf natürliche Weise gelöst.

Handarbeit und schonende Erntemethoden

Die Ernte im biologischen Anbau erfolgt häufig manuell. Dies ermöglicht eine selektive Ernte und schont die Pflanzen. Chinakohl wird bodennah abgeschnitten, wobei die äußeren Blätter als natürlicher Transportschutz dienen.

Vergleich der Anbaumethoden: Bio vs. Konventionell

Energieverbrauch

Der biologische Chinakohlanbau benötigt oft weniger Energie. Der Verzicht auf die Herstellung synthetischer Dünger und Pestizide spart Ressourcen. Allerdings erfordert die mechanische Unkrautbekämpfung mehr Maschineneinsatz, was den Vorteil teilweise ausgleicht.

Wasserverbrauch und -effizienz

Bio-Anbau zeigt tendenziell eine höhere Wassereffizienz. Der humusreiche Boden speichert Feuchtigkeit besser, und Mulchschichten reduzieren die Verdunstung. Konventioneller Anbau kann durch moderne Technologien ebenfalls wassersparend sein, setzt aber häufig intensivere Bewässerungsmethoden ein.

Bodenfruchtbarkeit und -qualität

Hier scheint der biologische Anbau Vorteile zu haben. Die Vielfalt der Bodenlebewesen wird gefördert, was die langfristige Bodenfruchtbarkeit verbessert. Im konventionellen Anbau können Monokultur und intensiver Düngereinsatz zu Bodenverdichtung und Humusabbau führen.

Biodiversität im Anbaugebiet

Bio-Anbauflächen weisen meist eine höhere Artenvielfalt auf. Blühstreifen und der Verzicht auf Pestizide fördern Insekten und Vögel. Konventionelle Flächen können durch gezielte Maßnahmen wie Feldraine ebenfalls die Biodiversität unterstützen, erreichen aber selten das Niveau von Bio-Flächen.

Ich habe beide Anbaumethoden für Chinakohl ausprobiert und war fasziniert von der Lebendigkeit des Bodens im Bio-Anbau. Die Regenwürmer waren erstaunlich aktiv! Der Ertrag war zwar etwas geringer, aber der Bio-Chinakohl hatte ein intensiveres Aroma.

Jede Methode hat ihre Stärken und Schwächen. Der biologische Chinakohlanbau überzeugt in Umweltaspekten, während der konventionelle Anbau oft höhere Erträge liefert. Für Hobbygärtner bietet der Bio-Anbau eine spannende Möglichkeit, nachhaltiges Gärtnern zu praktizieren und gleichzeitig die Bodenqualität zu verbessern.

CO2-Bilanz der Anbaumethoden von Chinakohl: Ein genauerer Blick

Der Anbau von Chinakohl hat definitiv Auswirkungen auf die Umwelt und den CO2-Ausstoß. Lassen Sie uns die verschiedenen Aspekte einmal näher betrachten.

Treibhausgasemissionen im konventionellen Anbau

Im konventionellen Chinakohlanbau entstehen CO2-Emissionen durch den Einsatz von Maschinen, Düngemitteln und Pestiziden. Besonders die Herstellung und der Transport von Stickstoffdünger tragen zum CO2-Fußabdruck bei. Nicht zu vergessen ist auch die intensive Bodenbearbeitung, die im Boden gebundenes CO2 freisetzt.

Erfreulicherweise setzen viele konventionelle Betriebe inzwischen auf effizientere Maschinen und präzisere Düngung, um Emissionen zu reduzieren. In meiner Beratungstätigkeit habe ich einige innovative Ansätze gesehen, die vielversprechend sind. Dennoch bleibt der CO2-Ausstoß im Vergleich zum Bioanbau höher - da gibt es noch Luft nach oben.

CO2-Fußabdruck des biologischen Anbaus

Der biologische Chinakohlanbau schneidet in Sachen CO2-Bilanz besser ab. Durch den Verzicht auf mineralische Dünger und chemisch-synthetische Pestizide werden viele Emissionsquellen ausgeschlossen. Stattdessen kommen organische Dünger zum Einsatz, die oft sogar CO2 im Boden binden können - ein faszinierender Aspekt, wie ich finde.

Allerdings müssen wir fairerweise sagen, dass der Ertrag pro Fläche im Bioanbau meist geringer ist, was den Vorteil bei der CO2-Bilanz etwas relativiert. Zudem erfordert die mechanische Unkrautbekämpfung mehr Maschineneinsatz. Es ist also nicht alles Gold, was glänzt, aber die Richtung stimmt.

Potenzial zur CO2-Speicherung im Boden

Ein oft übersehener Aspekt, der mich persönlich sehr fasziniert, ist das Potenzial zur Kohlenstoffspeicherung im Boden. Durch schonende Bodenbearbeitung und den Einsatz von Gründüngung oder Kompost kann der Humusgehalt im Boden erhöht werden. Dies bindet CO2 langfristig und verbessert gleichzeitig die Bodenstruktur - ein echter Gewinn für alle Beteiligten.

Auf Versuchsflächen zeigt sich, dass besonders Mischkultursysteme mit Chinakohl und Leguminosen die CO2-Speicherung im Boden fördern können. Hier gibt es noch viel Forschungsbedarf, aber die ersten Ergebnisse sind wirklich vielversprechend. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch alles entdecken werden.

Sozioökonomische Aspekte des Chinakohlanbaus

Neben den ökologischen Auswirkungen hat die Wahl der Anbaumethode auch weitreichende soziale und wirtschaftliche Folgen. Das ist ein Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten.

Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen

Der Chinakohlanbau schafft Arbeitsplätze im ländlichen Raum, was ich als sehr positiv empfinde. Interessanterweise unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen je nach Anbaumethode erheblich. Im konventionellen Anbau sind oft weniger, dafür höher qualifizierte Arbeitskräfte nötig, die Maschinen bedienen können. Der biologische Anbau erfordert in der Regel mehr Handarbeit, schafft dadurch aber auch mehr Arbeitsplätze.

Die Arbeitsbedingungen im Bioanbau gelten oft als angenehmer, da keine giftigen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Allerdings kann die körperliche Belastung durch mehr manuelle Arbeit höher sein. Es ist also eine Abwägungssache, und jeder Landwirt muss für sich entscheiden, welcher Weg der richtige ist.

Regionale Wirtschaftskreisläufe

Der Chinakohlanbau kann ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für ländliche Regionen sein - etwas, das ich in meiner Arbeit immer wieder beobachte. Besonders der biologische Anbau fördert oft regionale Wirtschaftskreisläufe. Biobetriebe setzen häufiger auf Direktvermarktung und regionale Verarbeitung, was zusätzliche Wertschöpfung in der Region schafft.

Konventionelle Betriebe sind dagegen oft stärker in überregionale Lieferketten eingebunden. Dies kann zwar zu höherer Effizienz führen, macht die Betriebe aber auch anfälliger für Preisschwankungen auf dem Weltmarkt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, und die richtige Balance zu finden, ist oft eine Herausforderung.

Gesundheitliche Auswirkungen auf Landwirte und Konsumenten

Ein wichtiger, aber oft vernachlässigter Aspekt sind die gesundheitlichen Auswirkungen der verschiedenen Anbaumethoden. Im konventionellen Anbau besteht für Landwirte ein höheres Risiko, mit potenziell schädlichen Chemikalien in Kontakt zu kommen. Auch wenn die zugelassenen Mittel als sicher gelten, zeigen Langzeitstudien mögliche Gesundheitsrisiken auf. Das ist etwas, das mich persönlich nachdenklich stimmt.

Für Konsumenten ist das Risiko von Pestizidrückständen im konventionellen Anbau höher, auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte in der Regel eingehalten werden. Bioprodukte enthalten dagegen nachweislich weniger Rückstände. In meinem eigenen Garten habe ich mich daher für den biologischen Anbau entschieden - die Gewissheit, unbelastetes Gemüse zu ernten, ist mir wichtig.

Andererseits kann der höhere Handarbeitsanteil im Bioanbau zu stärkerer körperlicher Belastung der Landwirte führen. Hier gilt es, ergonomische Lösungen zu finden, um Langzeitschäden vorzubeugen. Das ist ein Bereich, in dem noch viel Entwicklungspotenzial steckt.

Die Wahl der Anbaumethode hat weitreichende Folgen - nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Menschen, die Chinakohl anbauen und konsumieren. Eine ganzheitliche Betrachtung ist daher wichtig, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden abzuwägen. Es gibt keine einfachen Antworten, aber je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto besser können wir informierte Entscheidungen treffen - sowohl als Landwirte als auch als Konsumenten.

Optimierungsmöglichkeiten im Chinakohlanbau: Ein Blick in die Zukunft

Der Chinakohlanbau bietet spannende Möglichkeiten zur Optimierung, die sowohl der Umwelt als auch dem Geldbeutel zugutekommen können. Lassen Sie uns einige vielversprechende Ansätze genauer betrachten.

Integrierter Pflanzenbau: Der goldene Mittelweg?

Der integrierte Pflanzenbau versucht, das Beste aus konventionellen und biologischen Methoden zu vereinen. Dabei werden chemische Mittel nur gezielt und in geringeren Mengen eingesetzt, während biologische und mechanische Verfahren in den Vordergrund rücken. Für den Chinakohlanbau könnte das beispielsweise bedeuten:

- Nützlinge zur natürlichen Schädlingsbekämpfung einsetzen

- Unkraut mechanisch regulieren

- Dünger nach sorgfältiger Bodenanalyse bedarfsgerecht ausbringen

- Clever geplante Fruchtfolgen zur Krankheitsvorbeugung nutzen

Diese Kombination verspricht gute Erträge bei geringerer Umweltbelastung - ein Ansatz, der mich persönlich sehr überzeugt.

Technologische Innovationen: Hightech auf dem Acker

Die Landtechnik hat in den letzten Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Moderne Maschinen und Systeme ermöglichen einen präziseren und effizienteren Chinakohlanbau:

- GPS-gesteuerte Aussaat und Ernte für optimale Flächennutzung

- Sensoren, die den Wasserbedarf der Pflanzen messen

- Drohnen zur Überwachung von Wachstum und möglichem Schädlingsbefall

- Roboter, die gezielt Unkraut entfernen

Diese Technologien helfen, Ressourcen wie Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel effizienter einzusetzen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich sehe, wie präzise moderne Landmaschinen arbeiten können.

Precision Farming: Jeder Quadratmeter zählt

Precision Farming nutzt detaillierte Daten für eine standortspezifische Bewirtschaftung. Für den Chinakohlanbau ergeben sich dadurch interessante Möglichkeiten:

- Bodenscanner erstellen genaue Nährstoffkarten

- Die Aussaatstärke wird je nach Bodenbeschaffenheit angepasst

- Düngung und Bewässerung erfolgen teilflächenspezifisch

- Kontinuierliches Ertragsmonitoring für ständige Verbesserungen

So lässt sich jeder Quadratmeter des Feldes optimal nutzen. In meiner Beratungstätigkeit habe ich erlebt, wie Landwirte mit diesen Methoden ihre Erträge steigern und gleichzeitig Ressourcen einsparen konnten - wirklich beeindruckend!

Ökologischer Fußabdruck: Wie schneiden die verschiedenen Methoden ab?

Nach all diesen Betrachtungen stellt sich natürlich die Frage: Wie sieht's mit dem ökologischen Fußabdruck aus?

Bewertung der Anbaumethoden

Jede Methode hat ihre Stärken und Schwächen:

- Konventioneller Anbau bringt hohe Erträge, verbraucht aber viele Ressourcen und belastet die Umwelt

- Biologischer Anbau schont die Umwelt, liefert aber oft geringere Erträge

- Integrierter Anbau versucht, beide Welten zu vereinen

- Precision Farming ist effizient und ressourcenschonend, erfordert aber hohe Investitionen

Die Wahl der Methode hängt von vielen Faktoren ab - Standort, Klima, wirtschaftliche Überlegungen. Es gibt keine Universallösung, aber viele spannende Möglichkeiten.

Meine Empfehlungen für nachhaltigen Chinakohlanbau

Für einen möglichst nachhaltigen Chinakohlanbau mit geringem ökologischen Fußabdruck würde ich Folgendes empfehlen:

- Verschiedene Anbaumethoden je nach Standort kombinieren

- Präzisionstechnologien nutzen, um Ressourcen zu schonen

- Die Bodenfruchtbarkeit durch schonende Bearbeitung fördern

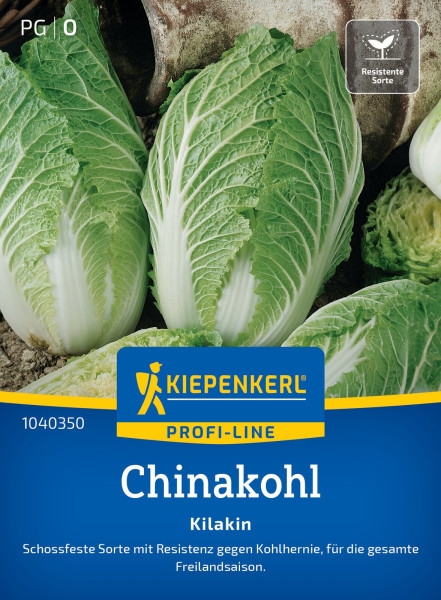

- Resistente Sorten anbauen, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren

- Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken und Transportwege verkürzen

Mit diesen Maßnahmen lässt sich der ökologische Fußabdruck des Chinakohlanbaus deutlich verbessern. In meinem eigenen Garten habe ich einige dieser Methoden ausprobiert und war begeistert von den Ergebnissen.

Ein Blick in die Zukunft des nachhaltigen Gemüseanbaus

Die Entwicklung im Gemüseanbau steht nicht still. Für die Zukunft zeichnen sich einige faszinierende Trends ab:

- Vertikale Landwirtschaft in Städten könnte Transportwege drastisch verkürzen

- Künstliche Intelligenz optimiert Anbauparameter und hilft, Ressourcen zu sparen

- Züchter arbeiten an klimaresistenten Sorten für den Klimawandel

- Kreislaufwirtschaft nutzt Reststoffe und reduziert Abfälle

- Agroforstsysteme fördern die Biodiversität und schaffen neue Ökosysteme

Diese Entwicklungen könnten den Chinakohlanbau und den gesamten Gemüsesektor nachhaltiger und zukunftsfähiger machen. Ich bin gespannt, welche dieser Innovationen sich durchsetzen werden.

Fazit: Chinakohl nachhaltig anbauen - für Mensch und Umwelt

Der Chinakohlanbau steht vor Herausforderungen, bietet aber auch große Chancen für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Durch die Kombination verschiedener Methoden und den Einsatz moderner Technologien können wir den ökologischen Fußabdruck reduzieren und gleichzeitig gute Erträge sichern.

Es liegt an uns allen - Landwirten, Verbrauchern und Politikern - diese Möglichkeiten zu nutzen. So können wir dafür sorgen, dass auch künftige Generationen gesundes und leckeres Gemüse genießen können, ohne dabei unsere Umwelt über Gebühr zu belasten. Als Gärtnerin und Beraterin finde ich es unglaublich spannend, Teil dieser Entwicklung zu sein und meinen Beitrag zu leisten.