Wirsing: Der Winterkönig im Gemüsegarten

Wirsing ist ein vielseitiges Wintergemüse, das Ihren Garten und Ihre Küche bereichert.

Winterliches Grün: Was Sie über Wirsing wissen sollten

- Nährstoffreich und frosthart

- Vielfältige Verwendung in der Küche

- Anspruchsvoll, aber lohnend im Anbau

- Benötigt nährstoffreichen, lockeren Boden

- Aussaat im Frühling oder Herbst möglich

1. Einführung

1.1 Bedeutung von Wirsing in der Küche

Wirsing, auch als Welschkohl oder Savoyerkohl bekannt, ist ein beliebtes Wintergemüse in der Küche. Seine krausen Blätter sind nicht nur attraktiv, sondern auch nährstoffreich. Ob als Beilage, in Eintöpfen oder als Füllmaterial für Rouladen - Wirsing ist vielseitig einsetzbar und bringt eine feine, nussige Note in jedes Gericht. Besonders in der kalten Jahreszeit, wenn frisches Gemüse rar ist, zeigt der Wirsing seine Stärke.

1.2 Botanische Einordnung und Eigenschaften

Botanisch gesehen gehört Wirsing (Brassica oleracea var. sabauda) zur Familie der Kreuzblütler. Er ist eng verwandt mit anderen Kohlsorten wie Weißkohl oder Rotkohl. Seine gekräuselten Blätter verleihen ihm eine besondere Erscheinung. Diese Struktur macht ihn nicht nur optisch interessant, sondern erhöht auch seine Frostresistenz. Wirsing ist reich an Vitamin C, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen, was ihn zu einem gesunden Nahrungsmittel macht.

1.3 Überblick über den Pflegeprozess

Die Pflege von Wirsing erfordert Aufmerksamkeit, belohnt aber mit einer reichen Ernte. Von der Aussaat bis zur Ernte vergehen je nach Sorte 3-5 Monate. In dieser Zeit durchläuft der Wirsing verschiedene Wachstumsphasen, die jeweils spezifische Pflegemaßnahmen erfordern. Wichtig sind vor allem die richtige Standortwahl, eine gute Nährstoffversorgung und regelmäßige Bewässerung. Auch der Schutz vor Schädlingen wie dem Kohlweißling spielt eine wichtige Rolle. Mit der richtigen Pflege können Sie sich auf knackige, vitaminreiche Köpfe freuen, die Ihren Wintergarten und Ihre Küche bereichern.

2. Standortwahl und Bodenvorbereitung

2.1 Ideale Bodenbeschaffenheit für Wirsing

Wirsing gedeiht am besten in einem tiefgründigen, nährstoffreichen Boden. Er mag es humos und locker. Ein lehmiger Sandboden oder sandiger Lehmboden ist optimal, da er Feuchtigkeit gut speichert, aber auch überschüssiges Wasser ableitet. Schwere, verdichtete Böden sind weniger geeignet, da sie die Wurzelentwicklung behindern können. Wenn Ihr Gartenboden zu schwer ist, können Sie ihn durch Einarbeiten von Kompost und Sand verbessern.

2.2 Sonneneinstrahlung und Temperaturanforderungen

Wirsing liebt die Sonne, verträgt aber auch Halbschatten. Ein sonniger bis halbschattiger Standort ist ideal. Was die Temperatur angeht, ist Wirsing recht anpassungsfähig. Er verträgt leichte Fröste und kann sogar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch wachsen. Allerdings sollten Sie bei der Jungpflanzenaufzucht vorsichtig sein - hier sind Temperaturen zwischen 15 und 20°C optimal. Zu viel Hitze im Sommer kann dem Wirsing zusetzen, daher ist eine gute Wasserversorgung wichtig.

2.3 Vorbereitung des Bodens

2.3.1 Bodenlockerung

Bevor Sie Wirsing pflanzen, sollten Sie den Boden gründlich lockern. Graben Sie das Beet etwa spatentief um und entfernen Sie dabei Steine und Wurzelreste. Eine gute Bodenstruktur erleichtert es den Wurzeln, tief in den Boden einzudringen und Nährstoffe aufzunehmen. Wenn Sie schweren Boden haben, können Sie auch Sand unterarbeiten, um die Durchlüftung zu verbessern.

2.3.2 Nährstoffanreicherung

Wirsing benötigt viele Nährstoffe. Arbeiten Sie vor der Pflanzung gut verrotteten Kompost oder reifen Stallmist in den Boden ein. Pro Quadratmeter können Sie etwa 3-5 Liter Kompost verwenden. Alternativ können Sie auch einen organischen Volldünger einarbeiten. Achten Sie besonders auf eine gute Stickstoffversorgung, da Wirsing viel davon für sein Blattwachstum benötigt.

2.3.3 pH-Wert Optimierung

Wirsing bevorzugt einen leicht sauren bis neutralen Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0. Überprüfen Sie den pH-Wert Ihres Bodens mit einem Testkit aus dem Gartenfachhandel. Ist der Boden zu sauer, können Sie ihn durch Zugabe von Kalk anheben. Bei zu alkalischem Boden hilft das Einarbeiten von Torf oder schwefelhaltigen Düngern. Eine ausgewogene Bodenreaktion fördert die Nährstoffaufnahme und damit das gesunde Wachstum Ihrer Wirsingpflanzen.

3. Aussaat und Jungpflanzenaufzucht

3.1 Zeitpunkt der Aussaat (Frühling vs. Herbst)

Bei Wirsing haben Sie die Wahl zwischen Frühjahrs- und Herbstaussaat. Für eine Ernte im Sommer säen Sie ab Mitte März bis Anfang April aus. Möchten Sie Winterwirsing ernten, beginnen Sie mit der Aussaat von Mitte Mai bis Anfang Juni. Die genauen Termine können je nach Region und Witterung variieren. In milderen Gegenden können Sie sogar bis Juli aussäen. Beachten Sie, dass Frühsorten etwa 3 Monate bis zur Ernte brauchen, während Spätsorten bis zu 5 Monate benötigen.

3.2 Direktsaat vs. Vorkultur

Sie können Wirsing direkt ins Freiland säen oder in Töpfen vorziehen. Die Direktsaat ist einfacher, birgt aber mehr Risiken durch Witterung und Schädlinge. Für die Vorkultur säen Sie die Samen in Anzuchttöpfe oder -platten mit nährstoffarmer Aussaaterde. Dies ermöglicht einen früheren Start und schützt die Jungpflanzen in der empfindlichen Anfangsphase. Nach etwa 4-6 Wochen können Sie die vorgezogenen Pflanzen ins Freiland setzen.

3.3 Optimale Bedingungen für die Keimung

Wirsingssamen keimen bei Temperaturen zwischen 10°C und 20°C, optimal sind etwa 15°C. Säen Sie die Samen etwa 1-2 cm tief und halten Sie den Boden gleichmäßig feucht. Bei Direktsaat im Freiland sollten Sie die Saatreihen mit Vlies abdecken, um die Feuchtigkeit zu halten und Vögel fernzuhalten. Die Keimung dauert je nach Temperatur 8-14 Tage. Sobald die ersten Blättchen erscheinen, können Sie das Vlies entfernen.

3.4 Pflege der Jungpflanzen

3.4.1 Gießen

Junge Wirsingpflanzen brauchen regelmäßige, aber maßvolle Bewässerung. Der Boden sollte feucht, aber nicht nass sein. Gießen Sie am besten morgens, damit die Blätter über den Tag abtrocknen können. Vermeiden Sie Staunässe, da dies zu Wurzelfäule führen kann. Bei heißem Wetter kann zweimaliges Gießen pro Tag nötig sein.

3.4.2 Düngen

In den ersten Wochen nach der Keimung benötigen die Jungpflanzen noch keine zusätzliche Düngung, wenn Sie nährstoffreiche Erde verwendet haben. Ab dem Erscheinen des dritten oder vierten Blattes können Sie mit einer schwachen organischen Düngerlösung (z.B. verdünnter Brennnesseljauche) alle 2-3 Wochen nachdüngen. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu düngen, da dies zu schnellem, aber schwachem Wachstum führen kann.

3.4.3 Schutz vor Frost und Schädlingen

Junge Wirsingpflanzen sind empfindlich gegenüber Frost und Schädlingen. Bei Frostgefahr decken Sie die Pflanzen mit Vlies oder Folie ab. Gegen Schädlinge wie Erdflöhe oder Kohlweißlinge hilft ein feinmaschiges Insektenschutznetz. Achten Sie auch auf Schnecken, die junge Pflanzen über Nacht komplett abfressen können. Schneckenkragen oder biologische Schneckenkörner können hier Abhilfe schaffen. Regelmäßige Kontrollen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Wirsing ins Beet bringen: Vom Auspflanzen bis zur Etablierung

Jetzt wird's ernst: Der Wirsing zieht ins Beet um! Aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Na, wenn die Jungpflanzen etwa 10-15 cm groß sind und 4-6 Blätter haben. Das ist meist 4-6 Wochen nach der Aussaat der Fall. Aber Vorsicht: Erst auspflanzen, wenn keine Nachtfröste mehr drohen!

Platz da! - Die richtige Pflanzweite für Wirsing

Wirsing braucht Ellbogenfreiheit zum Wachsen. Plant die Pflanzen im Abstand von 50-60 cm in der Reihe und 60-70 cm zwischen den Reihen. Klingt viel? Ist aber nötig, damit sich die Köpfe später gut entwickeln können. Denkt dran: Aus den kleinen Pflänzchen werden stattliche Kohlköpfe!

Sanft umziehen - So klappt's mit dem Umpflanzen

Beim Umpflanzen gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Hebt die Jungpflanzen am besten mit einem Pikierstab aus und fasst sie nur an den Blättern an. Die Wurzeln sind empfindlich, also Finger weg! Setzt die Pflänzchen bis zum ersten Blattpaar in die Erde und drückt sie vorsichtig an. Ein Tipp aus Omas Garten: Ein Schluck lauwarmes Wasser ins Pflanzloch gießen, das mindert den Umzugsstress.

Die ersten Tage im neuen Zuhause

Nach dem Umzug brauchen die Wirsingpflänzchen besondere Aufmerksamkeit. Gießt sie regelmäßig, aber nicht zu viel - nasse Füße mögen sie gar nicht. Ein Vlies als Schutz vor Sonne und Wind in den ersten Tagen ist 'ne feine Sache. Und wer auf Nummer sicher gehen will, stülpt Schneckenkragen über die Pflänzchen. Denn die Schleimer stehen auf junge Kohlpflanzen wie Kinder auf Schokolade!

Wirsing-Wellness: Die Pflege während der Wachstumsphase

Jetzt heißt es: Daumen drücken und... gießen! Denn Wasser ist entscheidend für einen prächtigen Wirsing. Aber wie viel ist genug?

Durstlöscher für Kohlköpfe

In der Anfangsphase braucht der Wirsing regelmäßig Wasser, damit er gut anwächst. Später, wenn die Wurzeln tiefer reichen, könnt ihr die Gießkanne öfter stehen lassen. Aber Achtung: Während der Kopfbildung ist wieder mehr Durst angesagt. Ein Trick aus der Praxis: Steckt den Finger in die Erde. Ist's bis zum zweiten Glied trocken, ist Gießen angesagt.

Gießen mit Köpfchen

Morgens oder abends gießen ist am besten. Warum? Na, weil dann weniger Wasser verdunstet. Und bitte nicht von oben - das mögen die Blätter gar nicht. Lieber direkt an der Wurzel gießen. Ein Tröpfchenbewässerungssystem ist sehr effektiv, aber 'ne Gießkanne tut's auch.

Futter für den Wirsing

Wirsing ist ein Vielfraß, was Nährstoffe angeht. Besonders Stickstoff, Kalium und Magnesium stehen auf seinem Speiseplan. Aber Vorsicht: Zu viel des Guten führt zu lockerem Kopfwuchs. Also lieber öfter kleine Portionen als einmal 'ne Riesendosis.

Bio oder Chemie?

Ob organischer oder mineralischer Dünger - beides hat seine Vor- und Nachteile. Organischer Dünger wie Kompost oder Hornspäne wirkt langsamer, dafür aber nachhaltiger. Mineralischer Dünger liefert schnell verfügbare Nährstoffe, muss aber öfter gegeben werden. Mein Tipp: Eine Mischung aus beidem macht's!

Wann ist Fütterungszeit?

Gebt dem Wirsing etwa 4 Wochen nach dem Auspflanzen die erste Extraportion Dünger. Danach alle 3-4 Wochen nachdüngen. Aber Schluss damit, wenn sich die Köpfe zu bilden beginnen - sonst platzen sie!

Unkraut - der ungebetene Gast

Unkraut ist wie 'ne Schwiegermutter - manchmal nervig, aber nicht zu vermeiden. Regelmäßiges Jäten hält den Boden locker und verhindert Nährstoffkonkurrenz. Aber Vorsicht mit der Hacke - die Wirsingwurzeln sind empfindlich!

Mulchen - der Trick der Profis

Eine Schicht Mulch um die Pflanzen hält Unkraut in Schach und speichert Feuchtigkeit. Rasenschnitt, Stroh oder Kompost eignen sich prima dafür. Aber Vorsicht: Nicht direkt an den Stängel legen, sonst faulen die Pflanzen.

Lockern und Anhäufeln - Fitness für den Wirsing

Ab und zu den Boden zwischen den Pflanzen lockern tut gut - das bringt Luft in den Boden und fördert das Wurzelwachstum. Und wenn die Pflanzen etwa 20 cm hoch sind, ist Anhäufeln angesagt. Dabei wird Erde an den Stängel geschaufelt. Das gibt extra Halt und fördert die Bildung von Seitenwurzeln. Aber nicht zu hoch - die Herzblätter müssen frei bleiben!

So, das war's mit der Wirsing-Wellness. Mit diesen Tipps sollte euer Wirsing prächtig gedeihen. Und denkt dran: Gärtnern ist wie Kochen - ein bisschen Experimentierfreude gehört dazu. Also, ran an die Beete und viel Spaß beim Wirsing-Ziehen!

Schädlinge und Krankheiten beim Wirsing: Ein Kampf an mehreren Fronten

Wirsing ist zwar robust, aber nicht unverwundbar. Gärtner müssen sich oft mit einigen hartnäckigen Plagegeistern herumschlagen. Hier ein Überblick über die häufigsten Übeltäter und wie man ihnen Herr wird.

Die üblichen Verdächtigen: Kohlweißling, Erdflöhe und Kohlhernie

Der Kohlweißling ist wohl der bekannteste Schädling. Seine Raupen können ganze Blätter skelettieren. Erdflöhe dagegen sind winzig, aber lästig. Sie hinterlassen charakteristische Löcher in den Blättern. Die Kohlhernie ist eine tückische Pilzkrankheit, die die Wurzeln befällt und das Wachstum stark beeinträchtigt.

Vorbeugen ist besser als heilen

Eine clevere Fruchtfolge ist entscheidend. Wirsing sollte nicht direkt nach anderen Kohlarten angebaut werden. Mischkultur kann ebenfalls helfen - Zwiebeln oder Knoblauch zwischen den Wirsing gepflanzt, verwirren so manchen Schädling. Und ja, auch im Gemüsegarten gilt: Ordnung muss sein! Eine gute Gartenhygiene, also das Entfernen von Pflanzenresten, nimmt vielen Schädlingen ihr Winterquartier.

Biologische Schädlingsbekämpfung: Natur gegen Natur

Wer auf Chemie verzichten möchte, hat einige natürliche Alternativen. Gegen den Kohlweißling helfen feinmaschige Netze. Erdflöhe lassen sich mit Mulch aus Rasenschnitt abschrecken. Bei der Kohlhernie hilft nur eines: befallene Pflanzen großzügig entfernen und den Boden kalken.

Krankheiten erkennen und behandeln

Neben der Kohlhernie können auch andere Krankheiten den Wirsing befallen. Gelbe, welke Blätter könnten auf einen Befall mit Fusarium hindeuten. Schwarze Flecken sind oft ein Zeichen für Alternaria. In beiden Fällen heißt es: befallene Pflanzenteile entfernen und die Fruchtfolge überdenken.

Spezielle Pflegemaßnahmen: Dem Wirsing auf die Sprünge helfen

Wirsing ist zwar keine Diva, aber ein bisschen extra Zuwendung schadet nie. Mit den richtigen Kniffen gedeiht er prächtig und belohnt uns mit knackigen Köpfen.

Kopfbildung fördern: So wird's rund

Für einen schönen, festen Kopf braucht's manchmal etwas Nachhilfe. Sobald sich die ersten Blätter in der Mitte kräuseln, kann man sie vorsichtig zusammenbinden. Das fördert die Kopfbildung und schützt gleichzeitig das Herz vor Nässe.

Wetterschutz: Dem Wirsing ein Dach überm Kopf

Extreme Wetterbedingungen machen auch dem Wirsing zu schaffen. Bei Hitze und Trockenheit hilft regelmäßiges Gießen und Mulchen. Im Winter dagegen kann man die Pflanzen mit Vlies oder Stroh schützen. Frost macht dem Wirsing zwar nicht viel aus, aber starke Temperaturwechsel mögen die Pflanzen gar nicht.

Überwinterung von Herbst-Wirsing: Gut durch die kalte Jahreszeit

Herbst-Wirsing ist erstaunlich winterhart. Trotzdem sollte man die Pflanzen vor starken Frösten schützen. Ein Vlies oder eine dicke Strohschicht um die Pflanzen herum können Wunder wirken. Bei Tauwetter sollte man die Abdeckung entfernen, damit sich keine Fäulnis bildet.

Mit diesen Tipps und Tricks steht einer erfolgreichen Wirsing-Ernte nichts mehr im Wege. Klar, es braucht etwas Geduld und Aufmerksamkeit, aber der Aufwand lohnt sich. Nichts geht über selbst gezogenen Wirsing - ob als knackiger Salat oder herzhafter Eintopf.

Ernte und Lagerung: Der krönende Abschluss Ihrer Wirsingzucht

Nach Monaten der Pflege ist es endlich soweit: Ihr Wirsing ist erntereif! Doch woran erkennen Sie den richtigen Zeitpunkt? Ganz einfach: Wenn die Köpfe fest und kompakt sind und die äußeren Blätter eine leicht bläuliche Färbung annehmen, ist es Zeit für die Ernte. Vorsicht: Warten Sie nicht zu lange, sonst platzen die Köpfe auf und verlieren an Qualität.

Richtiges Ernten

Beim Ernten ist Fingerspitzengefühl gefragt. Schneiden Sie den Kopf mit einem scharfen Messer knapp über dem Boden ab. Lassen Sie ein paar Blätter am Strunk, das schützt den Kopf. Für Feinschmecker: Ernten Sie morgens, wenn die Köpfe noch taufrisch sind – das Aroma ist dann am intensivsten.

Erntezeit ist nicht gleich Erntezeit

Je nachdem, wofür Sie Ihren Wirsing verwenden möchten, variiert der optimale Erntezeitpunkt:

- Für Salate und Rohkost: Ernten Sie junge, zarte Köpfe.

- Für Eintöpfe und Aufläufe: Vollreife, feste Köpfe sind ideal.

- Für die Lagerung: Warten Sie, bis die Köpfe ihre volle Größe erreicht haben, aber noch fest sind.

Clever lagern: So bleibt Ihr Wirsing lange frisch

Haben Sie mehr geerntet, als Sie sofort verbrauchen können? Kein Problem! Mit den richtigen Lagerungsmethoden bleibt Ihr Wirsing lange genießbar.

Kurzfristige Lagerung

Für ein paar Tage können Sie den Wirsing im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Wickeln Sie ihn in ein feuchtes Tuch, das verhindert das Austrocknen. Aber Achtung: Nass darf er nicht werden, sonst schimmelt er.

Langfristige Lagerung

Für die Langzeitlagerung eignet sich ein kühler, dunkler Keller ideal. Wickeln Sie die Köpfe in Zeitungspapier und legen Sie sie nebeneinander auf ein Holzregal. Bei 0-5°C und hoher Luftfeuchtigkeit halten sie sich so bis zu 3 Monate. Kontrollieren Sie regelmäßig auf faule Blätter und entfernen Sie diese.

Einfrieren und Konservieren

Wollen Sie Ihren Wirsing über den Winter retten? Dann ab in die Kühltruhe! Blanchieren Sie die in Streifen geschnittenen Blätter kurz, schrecken Sie sie ab und frieren Sie sie portionsweise ein. So haben Sie auch im tiefsten Winter noch einen Vorrat an vitaminreichem Grün.

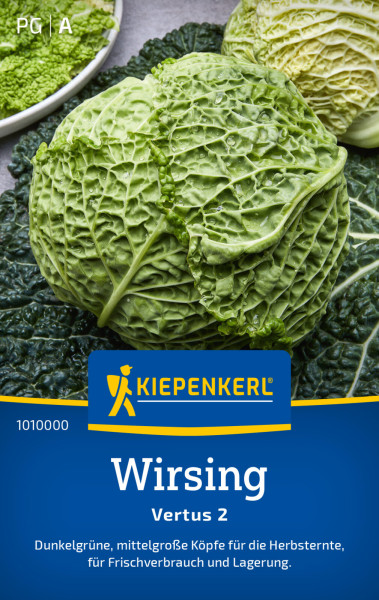

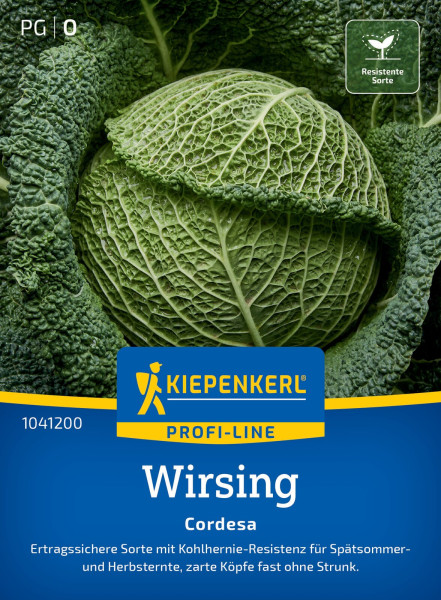

Von früh bis spät: Die Vielfalt der Wirsingsorten

Wirsing ist nicht gleich Wirsing. Je nach Sorte variieren Erntezeit, Geschmack und Pflegeansprüche. Hier ein kleiner Überblick:

Frühe Sorten: Die Schnellstarter

Frühsorten wie 'Filderkraut' oder 'Paradiesler' sind schon ab Juni erntereif. Sie bilden kleinere, zarte Köpfe und eignen sich perfekt für Salate und leichte Sommergerichte. Diese Sorten sind etwas empfindlicher und brauchen besonders in der Jugend guten Schutz vor Frost.

Mittlere Sorten: Die Allrounder

Sorten wie 'Winterfürst' oder 'Marner Grünkopf' reifen von Juli bis September. Sie sind vielseitig verwendbar und relativ pflegeleicht. Ein regelmäßiges Gießen und eine ausgewogene Düngung reichen meist aus, um gute Erträge zu erzielen.

Späte Sorten: Die Winterhelden

Spätsorten wie 'Vertus' oder 'Winterkönig' trotzen selbst Minusgraden und können bis in den Winter hinein geerntet werden. Sie bilden große, feste Köpfe und eignen sich hervorragend zum Lagern. Diese robusten Kerle brauchen weniger Pflege, vertragen aber eine kräftige Portion Kompost im Frühjahr.

Maßgeschneiderte Pflege

Jede Sorte hat ihre Eigenheiten. Frühsorten benötigen mehr Aufmerksamkeit bei der Bewässerung und dem Frostschutz. Spätsorten dagegen sind oft genügsamer, brauchen aber mehr Platz und Zeit zum Wachsen. Passen Sie Ihre Pflegestrategie der jeweiligen Sorte an, und Sie werden mit einer reichen Ernte belohnt.

Grüner Daumen trifft Genuss: Ein Plädoyer für den Wirsinganbau

Nach dieser Reise durch die Welt des Wirsings möchte ich Sie ermutigen: Trauen Sie sich an den Anbau! Mit ein paar Kniffen und etwas Geduld werden Sie bald Ihre eigenen knackigen Köpfe ernten. Hier noch einmal die wichtigsten Tipps im Überblick:

- Wählen Sie einen sonnigen Standort mit nährstoffreichem Boden

- Gießen Sie regelmäßig, besonders in Trockenperioden

- Schützen Sie junge Pflanzen vor Frost und Schädlingen

- Ernten Sie zum richtigen Zeitpunkt für optimalen Geschmack

- Lagern Sie überschüssige Ernte fachgerecht für den Winter

Der eigene Wirsinganbau ist mehr als nur Gartenarbeit. Er ist eine Verbindung zur Natur, eine Quelle der Freude und nicht zuletzt ein Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise. Also, warum nicht gleich loslegen? Greifen Sie zur Gartenschere, und beginnen Sie mit dem Anbau. Ihr selbstgezogener Wirsing wird nicht nur Ihren Gaumen erfreuen, sondern auch Ihre Seele nähren. In diesem Sinne: Gutes Gelingen und guten Appetit!