Dill: Der aromatische Allrounder im Kräutergarten

Wenn es um vielseitige Küchenkräuter geht, steht Dill ganz oben auf meiner Liste. Sein einzigartiges Aroma ist einfach unvergleichlich. Ich muss allerdings zugeben, dass die Pflege etwas Aufmerksamkeit erfordert, aber glauben Sie mir, es lohnt sich. Die reiche Ernte belohnt jeden Aufwand.

Dill-Basics für Hobbygärtner

- Ein sonniger Standort und lockerer Boden sind das A und O

- Gießen Sie regelmäßig, aber nicht zu viel – Dill mag's nicht matschig

- Ab April können Sie direkt ins Freiland säen

- Je nach Verwendung ernten Sie Blätter oder Samen

Bedeutung und Verwendung von Dill

In der Küche ist Dill ein echter Star. Sein charakteristisches Aroma verleiht Salaten, Fischgerichten und Eingelegtem das gewisse Etwas. Probieren Sie mal frische Dillblätter in Kräuterquark oder als Garnitur – einfach köstlich! Und wer kennt nicht den typischen Geschmack von Gewürzgurken? Das ist der Dill am Werk!

Aber Dill kann noch mehr als nur gut schmecken. Er unterstützt die Verdauung und hat eine beruhigende Wirkung. In der Naturheilkunde setzt man ihn bei Blähungen ein. Und wenn Sie mal nicht einschlafen können, könnte ein Tee aus Dillsamen vielleicht helfen.

Botanische Eigenschaften

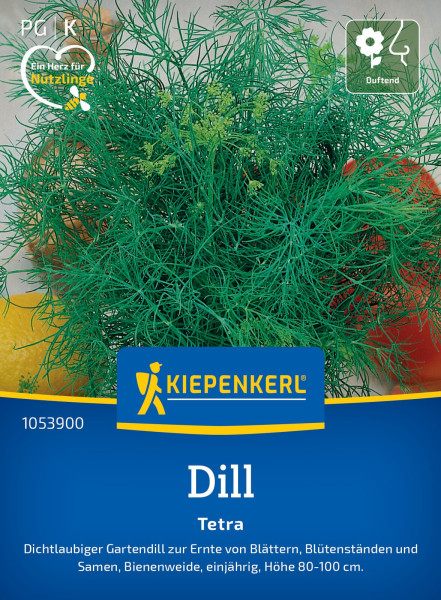

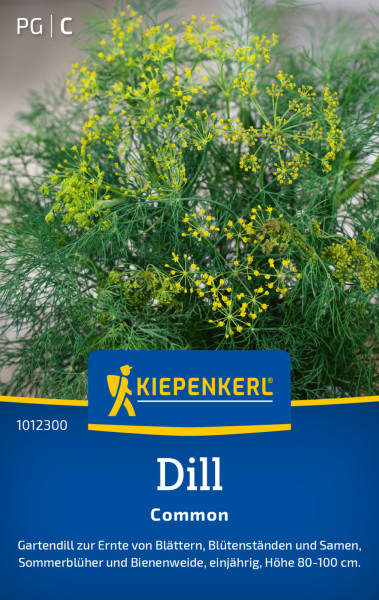

Botanisch gesehen gehört unser Dill (Anethum graveolens) zur Familie der Doldenblütler. Diese einjährige Pflanze kann erstaunliche Höhen von bis zu 1,20 Meter erreichen. Besonders charakteristisch sind die fein gefiederten, blaugrünen Blätter und die leuchtend gelben Blütendolden.

Interessanterweise ist Dill mit Fenchel und Kümmel verwandt, was die ähnlichen Aromen erklärt. Im Gegensatz zu seinen robusten Verwandten ist Dill jedoch etwas empfindlicher gegenüber Frost und wird daher als einjährige Pflanze kultiviert.

Standort und Bodenvorbereitung

Ideale Lichtverhältnisse

Dill liebt die Sonne – je mehr, desto besser! Ein heller, sonniger Standort fördert nicht nur kräftiges Wachstum, sondern intensiviert auch das Aroma. Zwar wächst Dill auch im Halbschatten, aber seien wir ehrlich: Das Aroma leidet darunter.

Bodenanforderungen

Der ideale Boden für Dill sollte locker, humos und nährstoffreich sein. Schwere, verdichtete Böden mag er überhaupt nicht – da wird er regelrecht bockig. Wenn Ihr Gartenboden eher lehmig ist, empfehle ich, ihn vor der Aussaat mit Kompost zu mischen. Das verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern liefert auch wichtige Nährstoffe.

Vorbereitung des Pflanzbeetes

Bevor Sie säen, lockern Sie den Boden gründlich auf. Entfernen Sie dabei Steine und Wurzelreste – Dill mag's ordentlich! Eine fein krümelige Oberfläche ist wichtig, damit die feinen Dillsamen gut keimen können. Rechen Sie das Beet glatt und drücken Sie es leicht an.

Übrigens eignet sich Dill hervorragend für die Mischkultur. Er versteht sich besonders gut mit Gurken und Zucchini. Und wenn Sie Knoblauch in der Nähe pflanzen, hält der sogar noch Schädlinge fern – praktisch, oder?

Aussaat und Pflanzung

Direktsaat im Freiland

Die einfachste Methode ist die Direktsaat ins Freiland ab April. Säen Sie dünn in Reihen mit etwa 30 cm Abstand. Die Samen werden nur leicht mit Erde bedeckt, da Dill ein Lichtkeimer ist. Achten Sie darauf, den Boden gleichmäßig feucht zu halten, bis die Pflänzchen erscheinen. Es braucht etwas Geduld, aber es lohnt sich!

Vorkultur und Auspflanzung

Wollen Sie früher ernten, können Sie Dill auch vorziehen. In Anzuchttöpfen mit Aussaaterde keimen die Samen bei 18-20°C innerhalb einer Woche. Nach den Eisheiligen – wenn keine Frostgefahr mehr besteht – pflanzen Sie die Setzlinge ins Freiland. Halten Sie dabei einen Pflanzabstand von etwa 25 cm ein.

Aussaatzeitpunkte für kontinuierliche Ernte

Um die ganze Saison über frischen Dill zu haben, empfehle ich, alle 3-4 Wochen neu auszusäen. Die letzte Aussaat sollte Mitte August erfolgen. So können Sie bis in den Herbst hinein ernten. Ein kleiner Tipp am Rande: Dill sät sich oft selbst aus. Wenn Sie einige Pflanzen stehen lassen, werden Sie im nächsten Frühjahr vielleicht von selbst gewachsenen Dillpflänzchen überrascht!

Mit der richtigen Pflege wird Dill zu einem dankbaren Gartenbewohner. Seine Vielseitigkeit in der Küche macht ihn zu einem wertvollen Mitglied jedes Kräutergartens. Probieren Sie es aus – Sie werden begeistert sein!

Pflege während der Wachstumsphase: Damit Ihre Dillpflanzen prächtig gedeihen

Bewässerung: Der Schlüssel zu gesundem Wachstum

Wasserbedarf des Dills

Dill bevorzugt einen gleichmäßig feuchten Boden, um optimal zu wachsen. In meinem Garten habe ich beobachtet, dass er besonders während der Keimphase und Blütenbildung empfindlich auf Trockenheit reagiert. Allerdings kann zu viel Nässe Wurzelfäule verursachen - eine ausgewogene Bewässerung ist also das A und O.

Gießtechniken für robuste Pflanzen

Es empfiehlt sich, Dillpflanzen morgens oder am frühen Abend zu gießen. Vermeiden Sie es, die Blätter zu befeuchten, um Pilzkrankheiten vorzubeugen. Stattdessen sollten Sie direkt am Boden gießen. Ein praktischer Tipp aus meiner Erfahrung: Stecken Sie Ihren Finger etwa 2 cm tief in die Erde. Fühlt sie sich trocken an, ist es Zeit zum Gießen.

Düngung: Nährstoffe für kräftiges Wachstum

Nährstoffbedarf von Dill

Obwohl Dill für ein gesundes Wachstum ausreichend Nährstoffe benötigt, ist er kein Starkzehrer. Besonders wichtig sind Stickstoff für üppiges Blattgrün und Kalium für die Aromabildung. In meinem Kräutergarten hat sich ein ausgewogener Dünger mit einem NPK-Verhältnis von etwa 5-5-5 als effektiv erwiesen.

Organische und mineralische Dünger

Persönlich bevorzuge ich organische Dünger wie gut verrotteten Kompost oder Hornspäne. Sie geben die Nährstoffe langsam ab und verbessern gleichzeitig die Bodenstruktur. Meist reicht es, alle 4-6 Wochen eine Handvoll Kompost um die Pflanzen herum einzuarbeiten. Bei mineralischen Düngern ist Vorsicht geboten: Überdüngung kann zu weniger aromatischem Dill führen.

Unkrautbekämpfung und Bodenlockerung

Regelmäßiges Jäten verhindert, dass Unkräuter den Dill überwuchern. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da Dill empfindliche Wurzeln hat. Ein kleiner Handrechen oder eine Harke eignen sich gut, um den Boden zwischen den Pflanzen zu lockern. Dies fördert die Durchlüftung und verhindert eine Verkrustung der Oberfläche. Eine dünne Mulchschicht aus Rasenschnitt oder Stroh kann zudem das Unkrautwachstum hemmen und die Bodenfeuchtigkeit halten.

Ernte und Lagerung: So genießen Sie Ihren Dill am besten

Der optimale Erntezeitpunkt

Der richtige Zeitpunkt für die Ernte hängt davon ab, welchen Teil der Pflanze Sie verwenden möchten. Für frische Dillspitzen empfehle ich, kontinuierlich die jungen Triebe zu ernten, sobald die Pflanze etwa 15 cm hoch ist. Das fördert zudem einen buschigen Wuchs. Für die Samenernte warten Sie, bis sich die Dolden gelblich verfärben.

Erntemethoden für Blätter und Samen

Zur Blatternte schneiden Sie die Stängel etwa 10 cm über dem Boden ab. Verwenden Sie dafür eine scharfe Schere, um die Pflanze zu schonen. Bei der Samenernte schneiden Sie die ganzen Dolden ab, wenn sich die ersten Samen braun färben. Ein Tipp: Hängen Sie die Dolden kopfüber in einem Papierbeutel auf, um die reifenden Samen aufzufangen.

Konservierungsmöglichkeiten

Frischer Dill hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche, wenn Sie ihn in ein feuchtes Tuch einwickeln. Für eine längere Haltbarkeit gibt es verschiedene Methoden:

- Trocknen: Hängen Sie kleine Bündel kopfüber an einem luftigen, dunklen Ort auf.

- Einfrieren: Hacken Sie den Dill und frieren Sie ihn portionsweise in Eiswürfelbehältern ein.

- In Öl oder Essig einlegen: So bleiben die Blätter besonders aromatisch.

- Salzen: Mischen Sie gehackten Dill mit grobem Salz im Verhältnis 1:4.

Mit diesen Methoden können Sie das frische Dillaroma auch außerhalb der Saison genießen. Probieren Sie verschiedene Konservierungsmethoden aus, um Ihre Lieblingsmethode zu finden. In meiner Küche hat sich eine Kombination aus Einfrieren für Suppen und Salzen für Fischgerichte bewährt. Experimentieren Sie ruhig ein bisschen - jeder Haushalt hat schließlich seine eigenen Vorlieben!

Schädlinge und Krankheiten bei Dill: Herausforderungen meistern

Obwohl Dill im Großen und Ganzen recht robust ist, kann er durchaus von verschiedenen ungebetenen Gästen heimgesucht werden. Lassen Sie mich Ihnen einen Überblick über die häufigsten Probleme geben und wie wir ihnen am besten begegnen können:

Die üblichen Verdächtigen: Schädlinge am Dill

Zu den Plagegeistern, die es auf unseren Dill abgesehen haben, zählen vor allem:

- Blattläuse: Diese kleinen Biester siedeln sich mit Vorliebe an den zarten Triebspitzen an. Bei starkem Befall können die Pflanzen regelrecht verkümmern. Eine bewährte Lösung: Einfach mit einem kräftigen Wasserstrahl abspritzen oder Nützlinge wie Marienkäfer einsetzen.

- Möhrenfliege: Ihre Larven bohren sich in die Wurzeln und können erheblichen Schaden anrichten. Ich habe gute Erfahrungen mit einer Mischkultur aus Zwiebeln oder Knoblauch gemacht - deren Geruch scheint die Fliegen regelrecht zu verscheuchen.

- Weiße Fliege: Diese winzigen weißen Insekten saugen ebenfalls an den Blättern. Gelbtafeln haben sich hier als recht effektiv erwiesen.

Wenn Dill krank wird: Typische Krankheiten

Neben den Schädlingen können auch verschiedene Krankheiten unserem Dill zusetzen:

- Mehltau: Ein weißer, mehliger Belag auf den Blättern ist ein typisches Zeichen. Gute Luftzirkulation und nicht zu enge Pflanzung beugen vor.

- Wurzelfäule: Zu viel Nässe kann zu Fäulnis an den Wurzeln führen. Achten Sie auf gute Drainage und vermeiden Sie Staunässe.

- Blattfleckenkrankheit: Braune Flecken auf den Blättern deuten oft darauf hin. Mein Rat: Entfernen Sie befallene Pflanzenteile umgehend.

Vorbeugen ist besser als heilen: Tipps zur Prävention

Um Schädlinge und Krankheiten von vornherein in Schach zu halten, haben sich einige Methoden bewährt:

- Fruchtfolge einhalten: Vermeiden Sie es, Dill mehrere Jahre hintereinander am selben Standort anzubauen.

- Mischkultur nutzen: Dill verträgt sich gut mit Möhren, Zwiebeln oder Tomaten. Das verwirrt nicht nur die Schädlinge, sondern fördert auch ein gesundes Wachstum.

- Nützlinge fördern: Schaffen Sie Lebensräume für natürliche Fressfeinde wie Marienkäfer oder Florfliegen. Ein vielfältiger Garten ist hier der Schlüssel.

- Pflanzenstärkung: Regelmäßige Gaben von Brennnesseljauche oder Schachtelhalmtee können die Widerstandskraft der Pflanzen merklich stärken.

- Hygiene im Beet: Entfernen Sie kranke Pflanzenteile sofort und entsorgen Sie diese im Hausmüll, nicht auf dem Kompost.

Bei all diesen Maßnahmen rate ich: Greifen Sie nur im äußersten Notfall zu chemischen Pflanzenschutzmitteln. In den meisten Fällen reichen biologische Methoden völlig aus, um unseren Dill gesund zu erhalten.

Dill überwintern: Eine Herausforderung mit Potenzial

Obwohl Dill eigentlich als einjährige Pflanze gilt, gibt es durchaus Möglichkeiten, ihn über den Winter zu bringen oder durch Selbstaussaat mehrjährig zu kultivieren. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Tricks verraten:

Den Dill vor Frost schützen

Dill ist zwar nicht besonders empfindlich gegenüber Kälte, dennoch können einige Schutzmaßnahmen nicht schaden:

- Mulchen: Eine dicke Schicht aus Laub oder Stroh schützt die Wurzeln zuverlässig vor Frost.

- Vliesabdeckung: Bei strengem Frost hat sich eine Abdeckung mit Gartenvlies als hilfreich erwiesen.

- Topfkultur: In Töpfen gezogener Dill lässt sich bei Bedarf einfach an einen geschützten Ort bringen.

Selbstaussaat: Dill für die nächste Saison

Dill hat die wunderbare Eigenschaft, sich gerne selbst auszusäen. Um dies zu fördern, können Sie Folgendes tun:

- Lassen Sie einige Pflanzen bis zur Samenreife stehen.

- Schütteln Sie die reifen Samendolden vorsichtig über dem Beet aus.

- Harken Sie die Samen leicht unter.

- Im Frühjahr werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit viele neue Dillpflänzchen entdecken.

So können Sie Jahr für Jahr frischen Dill genießen, ohne neu aussäen zu müssen. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung: Markieren Sie die Stellen, an denen Sie die Samen ausgestreut haben. So vermeiden Sie, dass Sie im Frühjahr versehentlich die jungen Dillpflanzen als Unkraut jäten.

Dill in Töpfen: Frisches Grün für Balkon und Terrasse

Auch wer keinen klassischen Garten sein Eigen nennt, muss nicht auf frischen Dill verzichten. Die Kultur in Töpfen oder Balkonkästen ist durchaus möglich und kann sehr erfolgreich sein.

Die richtige Wahl: Gefäße und Substrate für Dill

Für den Anbau von Dill auf Balkon oder Terrasse eignen sich verschiedene Optionen:

- Töpfe: Wählen Sie Gefäße, die mindestens 20 cm tief und breit sind. Dill bildet nämlich recht lange Pfahlwurzeln.

- Balkonkästen: Auch hier sollten Sie auf ausreichende Tiefe achten.

- Hochbeete: Diese sind geradezu ideal für Dill, da sie eine hervorragende Drainage bieten.

Als Substrat hat sich bei mir eine Mischung aus folgenden Komponenten bewährt:

- Zwei Teile nährstoffreiche Gartenerde

- Ein Teil Sand oder Perlite für eine gute Drainage

- Ein Teil reifen Kompost für zusätzliche Nährstoffe

Besondere Aufmerksamkeit: Pflegetipps für die Topfkultur

Bei der Kultur von Dill in Gefäßen gibt es einige Besonderheiten, die Sie beachten sollten:

- Gießen: Regelmäßig, aber mit Augenmaß. Staunässe ist unbedingt zu vermeiden.

- Düngen: Alle 4-6 Wochen mit einem speziellen Kräuterdünger nachdüngen.

- Standort: Sonnig bis halbschattig. Schützen Sie die Pflanzen vor zu starkem Wind.

- Aussaat: Säen Sie direkt ins Gefäß, aber nicht zu dicht.

- Ernte: Regelmäßiges Ernten fördert ein buschiges Wachstum.

Ein Tipp aus meiner langjährigen Praxis: Säen Sie alle 3-4 Wochen etwas Dill nach. So haben Sie über die gesamte Saison hinweg frisches Kraut zur Verfügung.

Mit diesen Anregungen sollte einer erfolgreichen Dillkultur nichts mehr im Wege stehen - ob im Garten oder auf dem Balkon. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anbauen und natürlich beim Genießen Ihres selbst gezogenen Dills!

Samenernte und -aufbewahrung: Ein spannendes Kapitel im Dillanbau

Von der Blüte zum reifen Samen

Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich nach der Blüte zunächst flache, grüne Dillsamen bilden. Mit der Zeit verwandeln sie sich in braune Köstlichkeiten mit ihrem unverwechselbaren Aroma. Dieser Reifeprozess dauert etwa 2-3 Wochen. Sie können davon ausgehen, dass die Samen erntereif sind, wenn sie sich mühelos von der Pflanze lösen und eine bräunliche Färbung angenommen haben.

Ernte der Samen: Verschiedene Wege zum Ziel

Für die Samenernte gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Einzelernte: Hier pflücken Sie die reifen Samen vorsichtig von Hand.

- Doldenweise Ernte: Praktischer ist es, ganze Blütendolden abzuschneiden, wenn die meisten Samen reif sind.

- Schüttelmethode: Mein persönlicher Favorit - halten Sie einfach einen Behälter unter die Dolde und schütteln Sie leicht. Die reifen Samen fallen wie von Zauberhand hinein.

Ich bevorzuge die doldenweise Ernte. Sie spart Zeit und Sie vermeiden es, unreife Samen mitzunehmen.

Nach der Ernte: Trocknung und Lagerung

Frisch geerntete Samen müssen gründlich getrocknet werden. Breiten Sie sie dünn auf einem Tuch oder Sieb aus und lassen Sie sie an einem luftigen, schattigen Ort trocknen. Je nach Luftfeuchtigkeit kann das 1-2 Wochen dauern. Danach kommen die Samen in luftdichte Behälter - Schraubgläser oder Papiertüten eignen sich gut. Kühl und dunkel gelagert, bleiben sie bis zu 3 Jahre keimfähig.

Besondere Anbaumethoden: Dill mal anders

Mischkultur: Dill und seine grünen Freunde

Dill versteht sich prächtig mit vielen Gemüsesorten. Besonders gut harmoniert er mit:

- Gurken: Dill fördert nicht nur deren Wachstum, sondern verleiht ihnen auch einen besonders feinen Geschmack.

- Kohl: Dill lockt nützliche Insekten an, die Schädlinge in Schach halten.

- Zwiebeln und Knoblauch: Sie profitieren vom Duft des Dills, der lästige Plagegeister fernhält.

Bei der Mischkultur sollten Sie auf genügend Abstand zwischen den Pflanzen achten. Niemand mag es, wenn der Nachbar zu dicht auf die Pelle rückt - auch Pflanzen nicht.

Das Kräuterschneckenhaus: Ein Hingucker im Garten

Eine besonders charmante Anbaumethode ist das Kräuterschneckenhaus. Hierbei pflanzen Sie Kräuter in einer spiralförmigen Anordnung. Dill fühlt sich in den oberen, sonnigen Bereichen der Schnecke pudelwohl. Diese Methode ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern nutzt den Platz auf kleiner Fläche optimal aus.

Dillanbau: Mehr als nur ein Zeitvertreib

Goldene Regeln für üppiges Dillwachstum

Hier meine wichtigsten Tipps für einen erfolgreichen Dillanbau:

- Wählen Sie einen sonnigen Standort mit lockerer, nährstoffreicher Erde

- Gießen Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe

- Seien Sie zurückhaltend mit der Düngung - das intensiviert das Aroma

- Ernten Sie das Kraut rechtzeitig, bevor die Samen vollständig reifen

- Bewahren Sie die geernteten Samen sorgfältig auf - sie sind Gold wert für die nächste Saison

Ein Plädoyer für den Dillanbau

Lassen Sie sich von der Einfachheit und dem Nutzen des Dillanbaus begeistern! Mit seinen vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten in der Küche und seinen positiven Eigenschaften für den Garten ist Dill ein echter Allrounder. Ob als aromatische Zutat in Salaten, als Gewürz für Fischgerichte oder als nützlicher Helfer im Gemüsebeet - Dill hat so viel zu bieten. Wagen Sie den Versuch und entdecken Sie die Freude am Dillanbau. Sie werden sehen: Es lohnt sich!