Rosenkohl: Der unterschätzte Winterstar im Garten

Rosenkohl, oft als kulinarisches Stiefkind betrachtet, erlebt eine Renaissance in der Gemüsekultur. Der Anbau dieser Kohlart stellt Gärtner vor einige Herausforderungen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Rosenkohlertrag optimieren können.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Rosenkohl braucht nährstoffreichen, lehmigen Boden mit pH-Wert 6,5-7,5

- Wählen Sie krankheitsresistente Sorten für Ihren Standort

- Beachten Sie die Fruchtfolge, um Bodenmüdigkeit zu vermeiden

Rosenkohl: Mehr als nur ein Beilagengemüse

In der Gemüsekultur nimmt Rosenkohl eine besondere Stellung ein. Als Wintergemüse liefert er wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, wenn andere Gemüsesorten längst Winterpause haben. Zudem ist er vielseitig verwendbar - von klassisch gekocht bis hin zu knackig gebraten oder roh im Salat.

Der Anbau von Rosenkohl ist anspruchsvoll. Die Pflanzen stellen hohe Anforderungen an Boden und Pflege. Zudem haben sie eine lange Kulturzeit von bis zu 40 Wochen, was sie anfällig für Schädlinge und Krankheiten macht.

Bei der Ertragsoptimierung geht es darum, trotz dieser Herausforderungen eine reiche Ernte einzufahren. Mit den richtigen Techniken können Sie die Röschen-Bildung fördern und die Qualität verbessern.

Der perfekte Standort für Rosenkohl

Rosenkohl gedeiht am besten in lehmigem, nährstoffreichem Boden. Er mag es sonnig bis halbschattig und braucht viel Platz - etwa 60-75 cm zwischen den Pflanzen. Der ideale pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 7,5.

Vor der Pflanzung sollten Sie den Boden gründlich lockern und mit reifem Kompost anreichern. Ein Tipp: Algenkalk verbessert die Bodenstruktur und liefert wichtige Spurenelemente.

Besonders wichtig ist die Fruchtfolge. Rosenkohl sollte nicht nach anderen Kohlarten oder Kreuzblütlern angebaut werden. Ideal sind Vorfrüchte wie Kartoffeln oder Hülsenfrüchte. Eine vierjährige Rotation hält den Boden gesund und die Pflanzen vital.

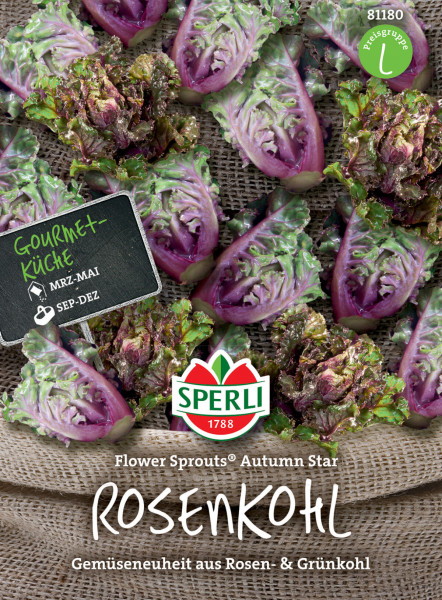

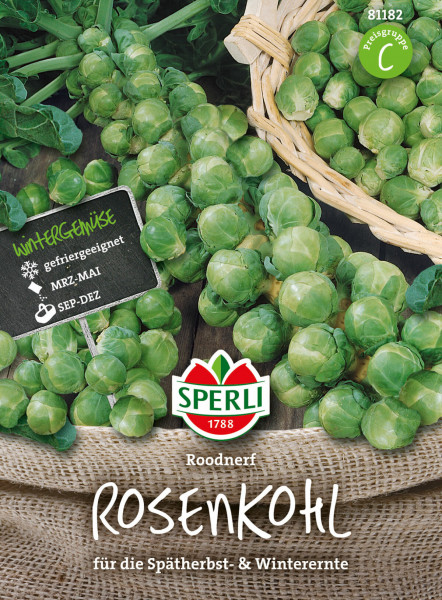

Die Qual der Wahl: Welche Rosenkohlsorte?

Bei der Sortenwahl haben Sie die Auswahl zwischen frühen, mittelfrühen und späten Sorten. Frühe Sorten wie 'Groninger' können schon ab September geerntet werden, späte Sorten wie 'Idemar' halten bis in den Winter hinein durch.

Krankheitsresistente Sorten sind wertvoll. 'Crispus F1' zum Beispiel ist resistent gegen Falschen Mehltau und Kohlhernie. Hybride wie diese bringen oft höhere Erträge, während samenfeste Sorten wie 'Sanda' zwar weniger ertragreich, dafür aber robuster sind.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl auch Ihre regionalen Bedingungen. In windigen Gegenden eignen sich kompakte Sorten wie 'Brilliant', die dem Herbststurm besser trotzen. In milderen Regionen können Sie auch höher wachsende Sorten wie 'Diablo' wagen.

Mit der richtigen Vorbereitung und Sortenwahl legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Rosenkohlkultur. In weiteren Teilen erfahren Sie mehr über Aussaat, Pflanzung und Pflege dieser interessanten Gemüseart.

Aussaat und Pflanzung: Der Startschuss für ertragreichen Rosenkohl

Wer seinen Rosenkohl optimal anbauen möchte, sollte schon bei der Aussaat und Pflanzung einiges beachten. Schließlich legen wir hier die Basis für eine reiche Ernte.

Der richtige Zeitpunkt macht's

Für die Aussaat von Rosenkohl gibt's kein Patentrezept – es kommt ganz auf die Sorte an. Frühsorten können Sie schon ab März im Haus vorziehen. Für Mittel- und Spätsorten ist April bis Mai der ideale Zeitraum. Direkt ins Freiland säen Sie am besten von Mitte April bis Anfang Mai.

Bei der Pflanzung ins Freiland sollten die Nächte frostfrei sein. Das ist meist ab Mitte Mai der Fall. Spätsorten können Sie sogar noch bis Anfang Juli pflanzen – die schmecken dann besonders lecker nach dem ersten Frost.

Platz da! Die richtigen Abstände für üppiges Wachstum

Rosenkohl braucht Platz zum Wachsen – und zwar ordentlich! Zwischen den Reihen sollten Sie mindestens 60 cm lassen, besser noch 70-80 cm. In der Reihe reichen 50-60 cm zwischen den Pflanzen. Klingt viel? Stimmt! Aber nur so können sich die Pflanzen optimal entwickeln und Sie kommen beim Ernten gut an die Röschen.

Direktsaat oder Vorkultur? Das ist hier die Frage

Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der Direktsaat sparen Sie sich das Umtopfen, und die Pflanzen müssen sich nicht erst an einen neuen Standort gewöhnen. Allerdings sind die zarten Keimlinge draußen Schnecken & Co. schutzlos ausgeliefert.

Die Vorkultur im Haus oder Gewächshaus gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Aufzuchtbedingungen. Außerdem können Sie so früher starten und gewinnen wertvolle Wachstumszeit. Der Nachteil: Beim Umpflanzen ins Freiland erleiden die Setzlinge einen kleinen Schock, der sie kurzzeitig im Wachstum zurückwirft.

Tipps für eine erfolgreiche Keimung

Damit aus den Samen kräftige Pflanzen werden, hier ein paar Tricks:

- Samen vor der Aussaat 12 Stunden in lauwarmes Wasser legen – das beschleunigt die Keimung

- Saattiefe: etwa 1-2 cm

- Boden gleichmäßig feucht halten, aber Staunässe vermeiden

- Optimale Keimtemperatur: 18-20°C

- Bei Vorkultur: Sobald die Pflänzchen 4-5 Blätter haben, können sie ins Freiland

Nährstoffversorgung und Düngung: So wird Ihr Rosenkohl zum Kraftpaket

Rosenkohl ist ein echtes Kraftpaket – aber um das zu werden, braucht er auch ordentlich Futter. Lassen Sie uns mal genauer hinschauen, was unser Kohlgewächs so alles braucht.

Der Nährstoffbedarf von Rosenkohl: Ein hungriger Geselle

Rosenkohl ist, was die Ernährung angeht, ziemlich anspruchsvoll. Er braucht vor allem viel Stickstoff für üppiges Blattwachstum und die Bildung der Röschen. Aber auch Kalium, Phosphor, Magnesium und Calcium stehen auf seinem Speiseplan. Ein Mangel zeigt sich oft durch Verfärbungen der Blätter oder kümmerliches Wachstum.

Grunddüngung: Der Startschuss für gesundes Wachstum

Bevor Sie Ihren Rosenkohl pflanzen, gönnen Sie dem Boden eine ordentliche Portion Kompost oder gut verrotteten Mist. Etwa 3-5 Liter pro Quadratmeter sind ein guter Richtwert. Das versorgt die Pflanzen mit Grundnährstoffen und verbessert gleichzeitig die Bodenstruktur. Win-win, würde ich sagen!

Nachdüngen: Immer schön am Ball bleiben

Mit der Grunddüngung allein ist es nicht getan. Rosenkohl wächst lange und braucht daher regelmäßigen Nachschub. Etwa 6-8 Wochen nach der Pflanzung ist eine erste Nachdüngung fällig. Wiederholen Sie das alle 3-4 Wochen bis etwa Mitte August. Danach sollten Sie mit dem Düngen aufhören, damit die Pflanzen vor dem Winter noch abhärten können.

Organisch oder mineralisch? Das ist hier die Frage

Beide Düngerarten haben ihre Vor- und Nachteile. Organische Dünger wie Hornspäne oder Kompost wirken langsamer, versorgen die Pflanzen dafür aber länger. Sie verbessern auch die Bodenstruktur. Mineralische Dünger wirken schneller, müssen aber häufiger gegeben werden. Mein Tipp: Kombinieren Sie beides! So haben Sie das Beste aus beiden Welten.

Blattdüngung: Der Turbo für Ihren Rosenkohl

Wenn's mal schnell gehen muss, ist Blattdüngung eine gute Option. Dabei sprühen Sie eine Nährstofflösung direkt auf die Blätter. Das ist besonders effektiv bei Spurenelementen wie Eisen oder Magnesium. Aber Vorsicht: Übertreiben Sie es nicht, sonst können die Blätter verbrennen.

Bewässerung und Feuchtigkeit: Wichtig für saftige Röschen

Wasser ist Leben – das gilt ganz besonders für Rosenkohl. Lassen Sie uns mal schauen, wie wir unseren Kohlfreund richtig mit Feuchtigkeit versorgen.

Durstige Gesellen: Der Wasserbedarf von Rosenkohl

Rosenkohl mag's feucht, aber nicht nass. Er braucht regelmäßig Wasser, besonders während der Hauptwachstumsphase und bei der Röschenbildung. Ein ausgewachsener Rosenkohlstrauch kann an heißen Tagen bis zu 5 Liter Wasser verbrauchen! Allerdings: Zu viel des Guten schadet auch hier. Staunässe mag unser Kohlfreund gar nicht.

Clever gießen: Bewässerungstechniken für Rosenkohl

Am besten gießen Sie Ihren Rosenkohl morgens oder abends, wenn es kühler ist. So verdunstet weniger Wasser nutzlos. Gießen Sie direkt an der Wurzel und nicht von oben auf die Blätter – das beugt Pilzkrankheiten vor. Ein Tröpfchenbewässerungssystem kann hier sehr nützlich sein. Es spart Wasser und versorgt die Pflanzen gleichmäßig.

Mulchen: Ein bewährter Feuchtigkeits-Trick

Ein bewährter Gärtnertrick, der sehr effektiv ist: Mulchen! Legen Sie eine Schicht aus Stroh, Rasenschnitt oder Blättern um Ihre Rosenkohlpflanzen. Das hält die Feuchtigkeit im Boden, unterdrückt Unkraut und reguliert die Bodentemperatur. Eine vielseitige Methode also!

Vorsicht, Staunässe! So bleiben die Füße trocken

Rosenkohl mag's feucht, aber ertrinken will er nicht. Staunässe führt schnell zu Wurzelfäule und anderen Problemen. Achten Sie auf gute Drainage. Wenn sich nach dem Gießen länger als eine halbe Stunde Pfützen bilden, ist der Boden zu dicht. Mischen Sie dann etwas Sand unter die Erde oder legen Sie eine Drainageschicht aus Kies an.

Mit diesen Tipps zu Aussaat, Düngung und Bewässerung haben Sie schon mal eine solide Grundlage für eine reiche Rosenkohlrente gelegt. Jetzt heißt es: Dranbleiben und die Pflanzen gut beobachten. Denn jeder Garten ist anders, und manchmal braucht es ein bisschen Feintuning, bis alles optimal läuft. Aber keine Sorge, mit ein bisschen Übung haben Sie den Dreh bald raus!

Pflege und Kulturmaßnahmen für optimalen Rosenkohlertrag

Rosenkohl ist zwar eine robuste Pflanze, aber um wirklich üppige Erträge zu erzielen, braucht er doch einige Zuwendung. Hier sind die wichtigsten Pflegemaßnahmen, die Sie beachten sollten:

Regelmäßige Unkrautbekämpfung

Unkraut kann Ihrem Rosenkohl Nährstoffe und Wasser streitig machen. Deshalb ist es wichtig, das Beet regelmäßig zu jäten. Am besten hacken Sie alle paar Wochen vorsichtig um die Pflanzen herum. Dabei sollten Sie darauf achten, nicht zu tief zu hacken, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt kann zusätzlich das Unkrautwachstum hemmen.

Entgipfeln zur Förderung der Röschen

Eine spezielle Technik beim Rosenkohlanbau ist das Entgipfeln. Dabei wird die Spitze der Pflanze etwa 4-6 Wochen vor der Ernte abgeschnitten. Das mag auf den ersten Blick radikal erscheinen, hat aber einen guten Grund: Es regt die Pflanze dazu an, mehr Energie in die Bildung der Röschen zu stecken. Das Ergebnis sind oft größere und festere Röschen. Schneiden Sie die Spitze etwa 5-10 cm über dem obersten Röschenansatz ab.

Entblättern für bessere Luftzirkulation

Im Laufe der Wachstumsperiode bildet der Rosenkohl viele große Blätter. Diese sind zwar wichtig für die Photosynthese, können aber auch die Luftzirkulation behindern. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zwischen den Röschen kann zu Pilzerkrankungen führen. Deshalb ist es ratsam, ab und zu einige der unteren Blätter zu entfernen. Fangen Sie etwa 6-8 Wochen vor der Ernte damit an und entfernen Sie wöchentlich 2-3 der untersten Blätter. So verbessern Sie nicht nur die Luftzirkulation, sondern lenken auch mehr Energie in die Röschenbildung.

Aufbinden und Stützen der Pflanzen

Rosenkohl kann recht hoch werden - manchmal bis zu 1,5 Meter! Bei starkem Wind oder Regen können die Pflanzen leicht umknicken. Um das zu verhindern, ist es sinnvoll, die Pflanzen aufzubinden. Verwenden Sie dazu Pflanzstäbe oder spannen Sie Schnüre zwischen Pfosten. Binden Sie die Pflanzen locker an, damit sie noch Spielraum zum Wachsen haben. Diese Maßnahme schützt nicht nur vor Sturmschäden, sondern hält die Pflanzen auch aufrecht, was die Ernte erleichtert.

Schädlings- und Krankheitsmanagement bei Rosenkohl

Wie alle Kohlarten hat auch Rosenkohl mit einigen hartnäckigen Schädlingen und Krankheiten zu kämpfen. Mit den richtigen Maßnahmen können Sie jedoch viele Probleme vermeiden oder zumindest eindämmen.

Häufige Schädlinge bei Rosenkohl

Zu den Hauptfeinden des Rosenkohls gehören:

- Kohlweißling: Seine Raupen können ganze Blätter kahlfressen.

- Kohlfliege: Ihre Larven fressen an den Wurzeln und können junge Pflanzen zum Absterben bringen.

- Kohlerdflöhe: Diese kleinen Käfer hinterlassen charakteristische Fraßlöcher in den Blättern.

- Blattläuse: Sie saugen an den Pflanzen und können Viruskrankheiten übertragen.

Vorbeugende Maßnahmen

Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Hier einige Tipps:

- Fruchtwechsel: Bauen Sie Rosenkohl nicht mehrere Jahre hintereinander am gleichen Standort an.

- Kulturschutznetze: Sie halten viele fliegende Schädlinge fern.

- Gesunde Nachbarn: Pflanzen Sie Kräuter wie Thymian oder Salbei zwischen die Kohlpflanzen. Ihr Duft verwirrt manche Schädlinge.

- Starke Pflanzen: Gut versorgte Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten.

Biologische Schädlingsbekämpfung

Wenn es doch zu einem Befall kommt, gibt es umweltfreundliche Methoden zur Bekämpfung:

- Nützlinge fördern: Marienkäfer und Schwebfliegen fressen Blattläuse.

- Bacillus thuringiensis: Ein Bakterium, das gegen Schmetterlingsraupen wirkt.

- Neem-Öl: Ein natürliches Insektizid, das gegen verschiedene Schädlinge hilft.

Krankheiten erkennen und behandeln

Rosenkohl kann von verschiedenen Pilzkrankheiten befallen werden. Häufig sind:

- Kohlhernie: Verursacht Wucherungen an den Wurzeln. Vorbeugung durch Kalkung des Bodens.

- Falscher Mehltau: Zeigt sich als weißer Belag auf den Blättern. Gute Luftzirkulation hilft vorbeugen.

- Alternaria: Verursacht braune Flecken auf Blättern und Röschen. Befallene Pflanzenteile entfernen.

Bei ersten Anzeichen einer Krankheit sollten Sie befallene Pflanzenteile sofort entfernen und entsorgen - aber nicht auf dem Kompost!

Integrierter Pflanzenschutz

Der integrierte Pflanzenschutz kombiniert verschiedene Methoden, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten. Dazu gehören:

- Regelmäßige Kontrolle der Pflanzen

- Förderung von Nützlingen

- Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln

- Mechanische Maßnahmen wie Absammeln von Schädlingen

- Chemische Mittel nur als letzte Option

Dieser ganzheitliche Ansatz hilft, einen gesunden Rosenkohlbestand zu erhalten, ohne die Umwelt übermäßig zu belasten.

Klimatische Einflüsse und Mikroklima beim Rosenkohlanbau

Rosenkohl ist zwar eine robuste Pflanze, aber um wirklich zu gedeihen, braucht er die richtigen klimatischen Bedingungen. Hier ein paar Tipps, wie Sie das Beste aus Ihrem Standort herausholen können:

Temperaturanforderungen von Rosenkohl

Rosenkohl mag es kühl. Die optimale Temperatur für das Wachstum liegt zwischen 15 und 20°C. Bei höheren Temperaturen bilden sich die Röschen oft nicht richtig aus. Deshalb ist Rosenkohl in vielen Regionen eine ideale Herbst- und Winterkultur. In meinem Garten habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen sogar leichte Minusgrade gut vertragen - solange es nicht zu lange zu kalt bleibt.

Einfluss von Frost auf Geschmack und Qualität

Hier kommt das Interessante: Ein leichter Frost kann den Geschmack von Rosenkohl tatsächlich verbessern! Bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt wandelt die Pflanze Stärke in Zucker um, was die Röschen süßer und milder macht. Allerdings sollten Sie aufpassen: Zu starker oder zu langer Frost kann die Röschen beschädigen. In meinem Garten lasse ich die Pflanzen oft bis in den Dezember hinein stehen und ernte dann nach den ersten Frostnächten - der Geschmack ist einfach unvergleichlich!

Windschutz und Mikroklima-Optimierung

Rosenkohl mag zwar kühle Temperaturen, aber starker Wind kann den Pflanzen zusetzen. Ein Windschutz kann hier Wunder wirken. Das muss nichts Aufwendiges sein - schon eine Reihe höherer Pflanzen oder ein Zaun kann helfen. In meinem Garten habe ich eine Hecke aus Haselnuss, die nicht nur Windschutz bietet, sondern auch Nützlinge anzieht.

Auch das Mikroklima im Beet können Sie optimieren. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt hält die Feuchtigkeit im Boden und reguliert die Temperatur. An heißen Tagen kann eine leichte Beschattung, zum Beispiel durch ein Vlies, die Pflanzen vor Stress schützen.

Anpassung an Klimaveränderungen

In den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass sich die Wachstumsbedingungen für Rosenkohl langsam verändern. Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder. Das erfordert einige Anpassungen:

- Früheres Aussäen: Um die Hauptwachstumsphase in die kühleren Monate zu verlegen.

- Bewässerung: In trockenen Sommern ist eine regelmäßige Bewässerung unerlässlich.

- Sortenwahl: Es gibt mittlerweile Sorten, die besser mit Hitze zurechtkommen.

- Flexibler Erntezeitpunkt: Je nach Witterung kann die Ernte früher oder später erfolgen.

Mit diesen Anpassungen können Sie auch in Zeiten des Klimawandels erfolgreich Rosenkohl anbauen. Denken Sie daran: Jeder Garten ist anders, und oft ist es eine Sache des Ausprobierens, was bei Ihnen am besten funktioniert. Scheuen Sie sich nicht, zu experimentieren und aus Ihren Erfahrungen zu lernen. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, wie Sie in Ihrem Garten die besten Bedingungen für Ihren Rosenkohl schaffen können.

Ernte und Nacherntebehandlung: Der krönende Abschluss

Den richtigen Zeitpunkt erwischen

Rosenkohl ernten erfordert Fingerspitzengefühl. Die kleinen Köpfchen schmecken am besten, wenn sie fest und kompakt sind, aber noch nicht zu groß. Üblicherweise ist es soweit, wenn die unteren Röschen etwa walnussgroß sind. Das kann je nach Sorte und Witterung zwischen September und Februar sein. Ein leichter Frost vor der Ernte verbessert sogar den Geschmack, da die Stärke dann in Zucker umgewandelt wird.

Richtig ernten für maximalen Ertrag

Beim Ernten geht's von unten nach oben. Die unteren Röschen sind zuerst reif. Man dreht sie vorsichtig von unten nach oben ab oder schneidet sie mit einem scharfen Messer ab. Dabei aufpassen, dass man die Blätter und den Stamm nicht beschädigt. So können sich die oberen Röschen noch weiter entwickeln. Manche Gärtner bevorzugen es, die Spitze der Pflanze abzuschneiden, wenn die unteren Röschen geerntet sind. Das kann das Wachstum der oberen Röschen beschleunigen.

Nach der Ernte ist vor dem Genuss

Frisch geernteter Rosenkohl hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche. Für eine längere Lagerung eignet sich ein kühler, feuchter Keller. Hier können die Röschen bis zu 4 Wochen aufbewahrt werden. Eine praktische Methode ist, die Pflanzen im Garten stehen zu lassen und nach und nach zu ernten. So hat man bis in den Winter hinein frischen Rosenkohl.

Von der Konservierung bis zur Delikatesse

Rosenkohl lässt sich gut einfrieren. Dafür die Röschen kurz blanchieren, abschrecken und portionsweise einfrieren. So genießt man auch im Sommer noch winterliches Gemüse. Eine besondere Variante sind Rosenkohl-Chips: einfach die äußeren Blätter abzupfen, mit Öl und Gewürzen mischen und im Ofen knusprig backen. Ein leckerer Snack!

Fortgeschrittene Anbautechniken: Dem Rosenkohl auf die Sprünge helfen

Mischkultur: Gute Nachbarn, gute Ernte

Rosenkohl verträgt sich gut mit vielen anderen Pflanzen. Besonders Sellerie, Dill und Kamille sind tolle Nachbarn. Sie halten Schädlinge fern und verbessern den Geschmack. Erdbeeren und Bohnen sollten jedoch nicht in der Nähe gepflanzt werden - sie vertragen sich nicht besonders gut mit Rosenkohl.

Vliese und Netze: Schutzschild gegen Schädlinge

Gegen Kohlweißlinge und andere unerwünschte Gäste helfen Vliese und Netze. Sie halten die Schädlinge fern, lassen aber Licht und Wasser durch. Wichtig: rechtzeitig anbringen, bevor die ersten Schädlinge auftauchen.

Unter Glas und Folie: Rosenkohl im Gewächshaus

Im Gewächshaus oder Folientunnel lässt sich die Saison verlängern. Hier kann man früher pflanzen und länger ernten. Allerdings erfordert dies mehr Aufmerksamkeit bei der Bewässerung und Belüftung. Sonst wird's schnell zu feucht, und Pilzkrankheiten haben leichtes Spiel.

Ohne Erde, aber mit Köpfchen: Hydrokultur

Für Experimentierfreudige gibt es die Möglichkeit, Rosenkohl hydroponisch anzubauen. Das bedeutet, die Pflanzen wachsen in einer Nährlösung statt in Erde. Diese Methode hat Vorteile: Man kann die Nährstoffe genau dosieren und spart Wasser. Allerdings erfordert sie etwas Erfahrung und die richtige Ausrüstung.

Rosenkohl: Ein Gemüse mit Zukunft

Rosenkohl ist vielseitiger als nur ein Beilagengemüse für Weihnachten. Mit den richtigen Techniken lässt sich der Ertrag steigern. Ob klassisch im Beet oder modern in Hydrokultur - wichtig sind vor allem Geduld und Aufmerksamkeit. Die Pflanze braucht ihre Zeit, belohnt uns aber mit köstlichen Röschen.

Nachhaltiger Anbau bedeutet hier: auf chemische Mittel verzichten, den Boden pflegen und auf Mischkultur setzen. So bleibt der Garten gesund und der Rosenkohl schmeckt noch besser.

Die Zukunft sieht vielversprechend aus: Züchter arbeiten an robusteren Sorten, die auch mit dem Klimawandel zurechtkommen. In der Küche entdecken immer mehr Menschen die Vielseitigkeit von Rosenkohl - von der klassischen Beilage bis zum Smoothie-Zusatz.

Also, ran an die Beete! Mit Wissen und Sorgfalt wird aus dem oft unterschätzten Wintergemüse ein echtes Garten-Highlight. Und wer weiß - vielleicht wird Ihr selbst gezogener Rosenkohl zum Mittelpunkt des nächsten Familienessens.