F1-Hybriden und samenfeste Sorten: Die Grundlagen der modernen Pflanzenzüchtung

Die Welt der Pflanzenzüchtung ist faszinierend und komplex. Zwei Begriffe, die dabei immer wieder auftauchen, sind F1-Hybriden und samenfeste Sorten. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Das Wichtigste auf einen Blick: Hybride vs. Samenfest

- F1-Hybriden: Erste Generation gekreuzter Elternlinien, hoher Ertrag, uniform

- Samenfeste Sorten: Genetisch stabil, nachbaufähig, vielfältig

- Heterosis-Effekt: Leistungssteigerung bei F1-Hybriden

- Bedeutung: Entscheidend für moderne Landwirtschaft und Gartenbau

Was sind F1-Hybriden und samenfeste Sorten?

F1-Hybriden sind das Ergebnis einer gezielten Kreuzung zweier reinerbiger Elternlinien. Das 'F1' steht für 'Filial 1', also die erste Nachkommengeneration. Diese Pflanzen zeichnen sich durch Einheitlichkeit und oft höhere Erträge aus.

Samenfeste Sorten hingegen sind genetisch stabil. Das bedeutet, ihre Nachkommen behalten die Eigenschaften der Elternpflanzen bei. Sie können also problemlos nachgebaut werden, was bei F1-Hybriden nicht der Fall ist.

Ein Blick in die Geschichte der Pflanzenzüchtung

Die Entwicklung von F1-Hybriden begann Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals entdeckten Forscher den sogenannten Heterosis-Effekt. Dieser beschreibt die Leistungssteigerung, die durch die Kreuzung unterschiedlicher Inzuchtlinien entsteht.

Samenfeste Sorten gibt es dagegen schon seit Beginn des Ackerbaus. Über Jahrhunderte haben Bauern ihre besten Pflanzen selektiert und deren Saatgut für die nächste Aussaat aufbewahrt. So entstanden lokal angepasste, stabile Sorten.

Warum sind F1-Hybriden und samenfeste Sorten so wichtig?

In der modernen Landwirtschaft spielen beide Zuchtformen eine entscheidende Rolle. F1-Hybriden ermöglichen hohe und verlässliche Erträge, was besonders für den kommerziellen Anbau wichtig ist. Samenfeste Sorten hingegen sind oft robuster und besser an lokale Bedingungen angepasst. Sie sind zudem für Hobbygärtner interessant, die ihr eigenes Saatgut gewinnen möchten.

F1-Hybriden: Wie entstehen sie?

Die Züchtung von F1-Hybriden ist ein komplexer Prozess. Zunächst werden über mehrere Generationen hinweg reinerbige Elternlinien gezüchtet. Diese werden dann gezielt miteinander gekreuzt. Die daraus entstehende erste Generation – eben die F1-Hybride – zeigt oft bessere Eigenschaften als beide Elternteile.

Der Heterosis-Effekt: Das Geheimnis der Hybriden

Der Heterosis-Effekt ist der Grund für die Überlegenheit vieler F1-Hybriden. Er bewirkt, dass die Nachkommen in bestimmten Merkmalen die Leistung beider Eltern übertreffen. Das kann sich in höheren Erträgen, besserer Widerstandsfähigkeit oder schnellerem Wachstum zeigen.

Vorteile von F1-Hybriden

Höhere Erträge

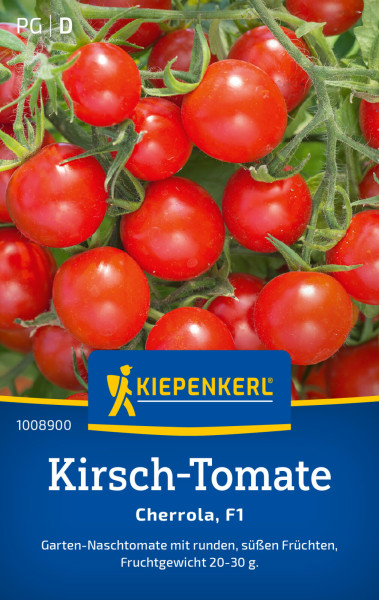

F1-Hybriden können oft deutlich höhere Erträge liefern als samenfeste Sorten. Das macht sie besonders für den kommerziellen Anbau interessant. In meinem Garten habe ich mal Hybrid-Tomaten neben samenfesten angebaut – der Unterschied war wirklich beeindruckend!

Uniformität der Pflanzen

Ein weiterer Vorteil von F1-Hybriden ist ihre Einheitlichkeit. Alle Pflanzen einer Sorte wachsen ähnlich und reifen zur gleichen Zeit. Das erleichtert die Ernte und Verarbeitung erheblich.

Verbesserte Resistenzen

Viele F1-Hybriden wurden gezielt auf Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten oder Schädlinge gezüchtet. Das kann den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren – ein Pluspunkt für die Umwelt.

Nachteile von F1-Hybriden

Keine Nachbaufähigkeit

Der wohl größte Nachteil von F1-Hybriden ist, dass man ihr Saatgut nicht für die nächste Aussaat verwenden kann. Die zweite Generation zeigt oft eine Aufspaltung der Eigenschaften und entspricht nicht mehr der Ursprungssorte.

Abhängigkeit von Saatgutproduzenten

Wer F1-Hybriden anbaut, muss jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Das schafft eine Abhängigkeit von den Saatgutherstellern. Für Kleinbauern in Entwicklungsländern kann das problematisch sein.

Höhere Kosten

Die Züchtung von F1-Hybriden ist aufwendig und teuer. Das spiegelt sich im Preis des Saatguts wider. Für Hobbygärtner mag das verschmerzbar sein, für Landwirte können die Kosten aber ins Gewicht fallen.

F1-Hybriden und samenfeste Sorten haben beide ihre Daseinsberechtigung in der modernen Pflanzenzüchtung. Welche man wählt, hängt von den individuellen Zielen und Umständen ab. Als Biologin und leidenschaftliche Gärtnerin schätze ich die Vielfalt, die uns beide Zuchtformen bieten. Sie ermöglichen es uns, die Herausforderungen der Zukunft – von Klimawandel bis Ernährungssicherheit – anzugehen.

Samenfeste Sorten: Natürliche Vielfalt im Garten

Samenfeste Sorten sind das Rückgrat der traditionellen Pflanzenzüchtung und haben eine besondere Bedeutung für Hobbygärtner und ökologische Landwirtschaft. Aber was genau versteht man darunter?

Definition und Entstehung samenfester Sorten

Samenfeste Sorten sind Pflanzen, die ihre Eigenschaften über Generationen hinweg stabil vererben. Das bedeutet, dass die Nachkommen einer Pflanze die gleichen Merkmale aufweisen wie ihre Eltern. Diese Sorten entstehen durch jahrelange Selektion und Züchtung, bei der die besten Pflanzen einer Generation für die Weiterzucht ausgewählt werden.

Vorteile samenfester Sorten

Samenfeste Sorten bieten einige bemerkenswerte Vorteile, die sie besonders für Hobbygärtner und nachhaltige Landwirtschaft interessant machen:

Nachbaufähigkeit

Der wohl größte Pluspunkt samenfester Sorten ist ihre Nachbaufähigkeit. Gärtner können das Saatgut ihrer besten Pflanzen ernten und im nächsten Jahr wieder aussäen. Das spart nicht nur Geld, sondern ermöglicht auch eine kontinuierliche Anpassung an lokale Bedingungen.

Genetische Vielfalt

Samenfeste Sorten tragen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei. Jede Pflanze ist ein bisschen anders, was die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umweltbedingungen erhöht. Diese Vielfalt ist ein wichtiger Schutz gegen Krankheiten und Schädlinge.

Anpassungsfähigkeit an lokale Bedingungen

Durch die Möglichkeit des Nachbaus können samenfeste Sorten über Generationen hinweg an spezifische lokale Bedingungen angepasst werden. So entstehen robuste, standortangepasste Pflanzen, die oft besser mit regionalen Herausforderungen zurechtkommen.

Nachteile samenfester Sorten

Trotz ihrer Vorzüge haben samenfeste Sorten auch einige Nachteile:

Geringere Uniformität

Im Vergleich zu F1-Hybriden zeigen samenfeste Sorten eine größere Variabilität in Wuchs, Ertrag und Reifezeit. Das kann für Hobbygärtner reizvoll sein, stellt aber im kommerziellen Anbau oft eine Herausforderung dar.

Potentiell niedrigere Erträge

Samenfeste Sorten können in puncto Ertrag oft nicht mit F1-Hybriden mithalten. Der Heterosis-Effekt, der bei Hybriden zu Ertragssteigerungen führt, fehlt bei samenfesten Sorten.

Bedeutung für Biodiversität und Erhaltungszucht

Samenfeste Sorten spielen eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Biodiversität. Sie bilden einen wertvollen Genpool, aus dem Züchter schöpfen können, um neue Sorten zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. Viele alte Landsorten und Regionalspezialitäten sind samenfest und tragen zur kulinarischen Vielfalt bei.

Vergleich der Anbaumethoden

Die Wahl zwischen F1-Hybriden und samenfesten Sorten beeinflusst den gesamten Anbauprozess. Schauen wir uns die Unterschiede genauer an:

Aussaat und Keimung

Bei der Aussaat zeigen sich oft keine großen Unterschiede. Allerdings kann die Keimrate bei samenfesten Sorten etwas ungleichmäßiger sein. F1-Hybriden keimen in der Regel sehr einheitlich, was die Planung erleichtert.

Wachstum und Entwicklung

Während des Wachstums zeigen F1-Hybriden meist eine einheitlichere Entwicklung. Samenfeste Sorten können variieren, was einerseits mehr Aufmerksamkeit erfordert, andererseits aber auch spannend sein kann. Manche Gärtner schätzen gerade diese Vielfalt und das "Überraschungsmoment".

Ernte und Ertrag

Bei der Ernte wird der Unterschied oft deutlich: F1-Hybriden reifen meist gleichmäßiger und liefern höhere Erträge. Samenfeste Sorten können über einen längeren Zeitraum geerntet werden, was für Hobbygärtner von Vorteil sein kann. Der Gesamtertrag ist oft niedriger, dafür schmecken viele alte Sorten besonders aromatisch.

Saatgutgewinnung und -lagerung

Hier liegt der große Vorteil samenfester Sorten: Das Saatgut kann problemlos selbst gewonnen und für die nächste Saison aufbewahrt werden. Bei F1-Hybriden ist dies nicht sinnvoll, da die Nachkommen nicht sortenecht sind. Die Saatgutgewinnung von samenfesten Sorten erfordert etwas Kenntnis und Sorgfalt, um Kreuzbestäubungen zu vermeiden und die Sorteneigenschaften zu erhalten.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen F1-Hybriden und samenfesten Sorten von den individuellen Zielen und Vorlieben des Gärtners ab. Beide haben ihre Berechtigung und können sogar nebeneinander im Garten stehen. Wichtig ist, dass man sich der Unterschiede bewusst ist und die Vorteile beider Systeme zu schätzen weiß.

Wirtschaftliche Aspekte von F1-Hybriden und samenfesten Sorten

Die Entscheidung zwischen F1-Hybriden und samenfesten Sorten hat weitreichende wirtschaftliche Folgen für Landwirte, Gärtner und die gesamte Saatgutindustrie.

Kostenvergleich: F1-Hybriden vs. samenfeste Sorten

F1-Hybridsaatgut ist in der Regel teurer als samenfestes Saatgut. Der höhere Preis ergibt sich aus dem aufwendigen Züchtungsprozess und der Notwendigkeit, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Samenfeste Sorten hingegen ermöglichen es Landwirten, einen Teil ihrer Ernte für die nächste Aussaat zurückzubehalten, was die Kosten langfristig senken kann.

Allerdings können die höheren Erträge und die Einheitlichkeit von F1-Hybriden die anfänglichen Mehrkosten oft ausgleichen, besonders in der industriellen Landwirtschaft. Für Kleinbauern und Hobbygärtner kann die Kostenfrage jedoch ein entscheidender Faktor sein.

Marktanteile und Trends

In den letzten Jahrzehnten haben F1-Hybriden in vielen Bereichen der kommerziellen Landwirtschaft die Oberhand gewonnen. Große Saatgutunternehmen investieren stark in die Hybridzüchtung, da sie lukrative Geschäftsmodelle ermöglicht. Dennoch gibt es eine wachsende Nachfrage nach samenfesten Sorten, insbesondere im Biolandbau und bei Hobbygärtnern.

Der Trend geht zu einer Diversifizierung des Marktes: Während F1-Hybriden in der industriellen Landwirtschaft dominieren, erleben samenfeste Sorten eine Renaissance in Nischenmärkten und bei Verbrauchern, die Wert auf Biodiversität und Unabhängigkeit legen.

Auswirkungen auf Kleinbauern und Subsistenzlandwirtschaft

Für Kleinbauern und in der Subsistenzlandwirtschaft können die hohen Kosten für F1-Hybridsaatgut eine erhebliche Belastung darstellen. Die Abhängigkeit von jährlichen Saatgutkäufen kann zu Verschuldung führen und die Ernährungssicherheit gefährden. Samenfeste Sorten bieten hier oft eine nachhaltigere Alternative, da sie den Bauern mehr Autonomie und finanzielle Flexibilität ermöglichen.

Andererseits können die höheren Erträge von F1-Hybriden in manchen Fällen auch für Kleinbauern von Vorteil sein, besonders wenn sie Zugang zu Märkten haben, die einheitliche Produkte verlangen.

Ökologische Betrachtungen zu Pflanzenzüchtung und Sortenvielfalt

Einfluss auf Biodiversität

Die zunehmende Verbreitung von F1-Hybriden hat Auswirkungen auf die genetische Vielfalt unserer Nutzpflanzen. Durch die Konzentration auf wenige, hochleistungsfähige Hybridsorten besteht die Gefahr einer genetischen Verarmung. Samenfeste Sorten spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität, da sie oft eine größere genetische Variabilität aufweisen.

Diese genetische Vielfalt ist nicht nur aus ökologischer Sicht wichtig, sondern auch als Ressource für zukünftige Züchtungen, um auf sich ändernde Umweltbedingungen und neue Krankheiten reagieren zu können.

Nachhaltigkeit in der Pflanzenzüchtung

Die Debatte um Nachhaltigkeit in der Pflanzenzüchtung dreht sich oft um die Frage, wie wir Hochertragssorten entwickeln können, ohne dabei die genetische Vielfalt zu gefährden. Einige Ansätze versuchen, die Vorteile von F1-Hybriden mit der Anpassungsfähigkeit samenfester Sorten zu kombinieren.

Partizipative Züchtungsprogramme, bei denen Landwirte aktiv in den Züchtungsprozess einbezogen werden, gewinnen an Bedeutung. Sie zielen darauf ab, Sorten zu entwickeln, die sowohl ertragreich als auch an lokale Bedingungen angepasst sind.

Rolle in der ökologischen Landwirtschaft

In der ökologischen Landwirtschaft spielen samenfeste Sorten traditionell eine größere Rolle. Sie passen oft besser zu den Prinzipien des Ökolandbaus, der auf Kreislaufwirtschaft und natürliche Anpassungsprozesse setzt. Allerdings gibt es auch hier eine Debatte über den Einsatz von F1-Hybriden, da einige Bio-Landwirte deren Vorteile nutzen möchten.

Die Entwicklung von speziell für den Ökolandbau gezüchteten Hybriden ist ein aktueller Trend, der versucht, die Vorteile beider Welten zu vereinen.

Rechtliche und ethische Aspekte der Pflanzenzüchtung

Sortenschutz und Patente

Das Thema Sortenschutz und Patente ist in der Pflanzenzüchtung heiß umstritten. F1-Hybriden bieten Züchtern einen natürlichen Schutz, da ihre Eigenschaften in der nächsten Generation nicht stabil vererbt werden. Bei samenfesten Sorten ist der Schutz geistigen Eigentums komplexer.

Die Patentierung von Pflanzeneigenschaften und Züchtungsmethoden ist ein kontroverses Thema. Kritiker argumentieren, dass dies den Zugang zu genetischen Ressourcen einschränkt und die Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen verstärkt.

Genetische Ressourcen und Farmers' Rights

Die Rechte von Landwirten, ihr eigenes Saatgut zu vermehren und zu tauschen (Farmers' Rights), stehen oft im Konflikt mit den Interessen der Saatgutindustrie. Internationale Abkommen wie der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft versuchen, einen Ausgleich zu schaffen.

Die Erhaltung und der freie Austausch genetischer Ressourcen sind entscheidend für die zukünftige Pflanzenzüchtung und Ernährungssicherheit. Samenfeste Sorten spielen hier eine wichtige Rolle als frei zugängliche genetische Ressource.

Diskussion um gentechnisch veränderte Organismen (GVO)

Die Debatte um GVO überschneidet sich teilweise mit der Diskussion um F1-Hybriden und samenfeste Sorten. Während F1-Hybriden und samenfeste Sorten durch klassische Züchtungsmethoden entstehen, nutzen GVO direkte Eingriffe ins Erbgut.

Die ethischen und ökologischen Bedenken gegenüber GVO haben in einigen Regionen zu einer verstärkten Nachfrage nach traditionellen Züchtungsmethoden und samenfesten Sorten geführt. Andererseits argumentieren Befürworter, dass neue Züchtungstechnologien notwendig sind, um den Herausforderungen des Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung zu begegnen.

Letztendlich zeigt die Diskussion um F1-Hybriden, samenfeste Sorten und GVO, wie komplex die Fragen der modernen Pflanzenzüchtung sind. Es geht nicht nur um Ertrag und Effizienz, sondern auch um Biodiversität, Nachhaltigkeit und die Zukunft unserer Ernährung.

Praktische Anwendungen und Empfehlungen

Für Hobbygärtner

Für Hobbygärtner bieten samenfeste Sorten oft Vorteile. Sie ermöglichen es, Saatgut selbst zu gewinnen und im nächsten Jahr wieder auszusäen. Das spart nicht nur Geld, sondern macht auch Spaß und fördert das Verständnis für den gesamten Lebenszyklus der Pflanzen. Zudem sind samenfeste Sorten oft robuster und besser an lokale Bedingungen angepasst. Für Anfänger empfehlen sich beispielsweise samenfeste Tomatensorten wie 'Rote Murmel' oder 'Gelbe Birne'.

Für professionelle Landwirte

Professionelle Landwirte setzen häufig auf F1-Hybriden, insbesondere wenn es um großflächigen Anbau geht. Die Uniformität und höheren Erträge dieser Sorten sind oft entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Allerdings gibt es auch hier einen Trend zur Diversifizierung. Manche Landwirte bauen gezielt samenfeste Sorten an, um sich von der Masse abzuheben und spezielle Märkte zu bedienen. Ein gutes Beispiel ist der Anbau alter Getreidesorten wie Emmer oder Einkorn für die Herstellung von Spezialitätenbroten.

Für ökologischen Landbau

Im ökologischen Landbau spielen samenfeste Sorten eine wichtige Rolle. Sie passen gut zum ganzheitlichen Ansatz dieser Anbaumethode und fördern die genetische Vielfalt. Dennoch werden auch hier F1-Hybriden eingesetzt, besonders bei Gemüsesorten. Die Entscheidung hängt oft von den spezifischen Anforderungen der Kultur und den Vermarktungswegen ab. Beispielsweise setzen viele Bio-Bauern bei Möhren auf samenfeste Sorten wie 'Rodelika', während bei Kohlarten häufig F1-Hybriden zum Einsatz kommen.

Zukunftsperspektiven

Entwicklungen in der Pflanzenzüchtung

Die Pflanzenzüchtung steht vor spannenden Herausforderungen. Neue Technologien wie CRISPR/Cas9 ermöglichen präzisere und schnellere Züchtungserfolge. Gleichzeitig wächst das Interesse an alten Sorten und deren Eigenschaften. Ein Trend geht zur Entwicklung von 'Open Source Seeds', bei denen das Saatgut frei verfügbar und nutzbar ist. Diese Bewegung könnte die Saatgutbranche in den kommenden Jahren nachhaltig verändern.

Mögliche Kombinationen der Vorteile beider Systeme

Forscher arbeiten an Methoden, um die Vorteile von F1-Hybriden und samenfesten Sorten zu kombinieren. Ein vielversprechender Ansatz ist die Entwicklung von 'offenen Populationen'. Dabei werden verschiedene Linien miteinander gekreuzt und die Nachkommen unter natürlichen Bedingungen selektiert. So entstehen Sorten, die sowohl ertragreich als auch anpassungsfähig sind. Ein Beispiel hierfür ist das 'Composite Cross' Weizenprojekt der Universität Kassel.

Bedeutung für globale Ernährungssicherheit

Angesichts des Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung gewinnt die Frage der Ernährungssicherheit an Brisanz. Sowohl F1-Hybriden als auch samenfeste Sorten werden dabei eine Rolle spielen. Während F1-Hybriden durch hohe Erträge zur Versorgung beitragen können, sind samenfeste Sorten wichtig für die Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen. Die Erhaltung der genetischen Vielfalt in Saatgutbanken wie der Svalbard Global Seed Vault ist dabei von unschätzbarem Wert.

Vielfalt als Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft

Die Diskussion um F1-Hybriden und samenfeste Sorten ist mehr als eine technische Debatte. Sie berührt grundlegende Fragen unserer Nahrungsmittelproduktion und des Umgangs mit natürlichen Ressourcen. Beide Systeme haben ihre Berechtigung und werden auch in Zukunft nebeneinander existieren. Entscheidend wird sein, wie wir diese Vielfalt nutzen, um eine nachhaltige und resiliente Landwirtschaft zu gestalten.

Letztendlich geht es darum, die richtige Balance zu finden – zwischen Ertragssteigerung und genetischer Vielfalt, zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischer Verantwortung. Die Koexistenz von F1-Hybriden und samenfesten Sorten bietet die Chance, flexibel auf unterschiedliche Herausforderungen zu reagieren. Ob Hobbygärtner, Landwirt oder Verbraucher – jeder kann durch seine Entscheidungen dazu beitragen, diese Vielfalt zu erhalten und zu fördern.

Die Zukunft der Pflanzenzüchtung wird spannend bleiben. Neue Technologien und alte Weisheiten werden sich ergänzen, um Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. In diesem Sinne sind F1-Hybriden und samenfeste Sorten nicht Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille – der Medaille einer vielfältigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft.