Chinakohl im Fokus: Schädlinge und Krankheiten verstehen

Chinakohl, ein beliebtes Gemüse in deutschen Gärten, hat seine Tücken. Hier erfahren Sie alles über die häufigsten Plagegeister und wie Sie Ihren Anbau schützen.

Das Wichtigste auf einen Blick: Chinakohl-Anbau und seine Herausforderungen

- Chinakohl ist anfällig für diverse Schädlinge und Krankheiten

- Häufige Probleme: Erdflöhe, Kohlweißlinge und Kohlfliegen

- Frühzeitige Erkennung und präventive Maßnahmen sind entscheidend

- Wirtschaftliche Schäden können erheblich sein

Die Bedeutung von Chinakohl im Gemüseanbau

Chinakohl hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem echten Liebling in deutschen Küchen und Gärten entwickelt. Seine knackige Textur und der milde Geschmack machen ihn zu einem vielseitigen Gemüse, das roh im Salat genauso überzeugt wie gedünstet oder in der Pfanne gebraten. Gärtner schätzen ihn besonders wegen seiner relativ kurzen Kulturdauer und der Möglichkeit, ihn als Nachkultur anzubauen.

Überblick über häufige Schädlinge und Krankheiten

Leider ist Chinakohl nicht nur bei uns Menschen beliebt. Auch diverse Schädlinge und Krankheitserreger haben es auf die saftigen Blätter abgesehen. Zu den häufigsten Plagegeistern zählen Erdflöhe, Kohlweißlinge und Kohlfliegen. Diese können nicht nur die Ernte schmälern, sondern im schlimmsten Fall den gesamten Bestand gefährden. Daneben machen Pilzkrankheiten wie Kohlhernie dem Chinakohl das Leben schwer. Es ist daher wichtig, die Anzeichen früh zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.

Wirtschaftliche Bedeutung von Schäden

Für Hobbygärtner mag ein Ernteausfall ärgerlich sein, für kommerzielle Anbauer kann er existenzbedrohend werden. Schätzungen zufolge können Schädlinge und Krankheiten bei Chinakohl zu Ertragseinbußen von bis zu 30% führen. In extremen Fällen ist sogar ein Totalausfall möglich. Das bedeutet nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch eine Verschwendung von Ressourcen wie Wasser und Dünger. Zudem kann der Ruf eines Erzeugers leiden, wenn er wiederholt minderwertige Ware liefert.

Häufige Schädlinge bei Chinakohl

Erdflöhe (Phyllotreta spp.)

Identifikation und Schadbild

Erdflöhe sind kleine, dunkle Käfer mit kräftigen Hinterbeinen, die ihnen erlauben, bei Gefahr blitzschnell wegzuspringen – daher der Name. Ihr Schadbild ist unverkennbar: kleine, runde Löcher in den Blättern, die wie mit Schrot beschossen aussehen. Bei starkem Befall können die Blätter regelrecht durchlöchert sein, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Photosyntheseleistung der Pflanze beeinträchtigt.

Lebenszyklus und Verhalten

Die Käfer überwintern im Boden oder in Pflanzenresten. Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, werden sie aktiv und suchen nach jungen Kohlpflanzen. Die Weibchen legen ihre Eier in den Boden nahe der Wirtspflanzen. Die schlüpfenden Larven ernähren sich von Wurzeln, während die erwachsenen Käfer die Blätter angreifen. Pro Jahr können mehrere Generationen auftreten, was den Befall besonders hartnäckig macht.

Vorbeugung und Bekämpfung

Um Erdflöhe zu kontrollieren, empfiehlt sich eine Kombination aus vorbeugenden und direkten Maßnahmen. Eine gute Fruchtfolge, bei der Kreuzblütler nicht direkt aufeinander folgen, kann helfen. Auch das Ausbringen von Vlies oder Kulturschutznetzen direkt nach der Aussaat oder Pflanzung hält die Käfer fern. Bei bereits vorhandenem Befall können Neem-Präparate oder Pflanzenjauchen aus Wermut oder Rainfarn helfen. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen mit dem Auslegen von gelben Leimtafeln gemacht – die Käfer werden von der Farbe angezogen und bleiben kleben.

Kohlweißling (Pieris brassicae)

Erkennung von Eiern, Raupen und Faltern

Der Kohlweißling ist ein weit verbreiteter Schmetterling, dessen weiße Flügel mit schwarzen Flecken verziert sind. Die Weibchen legen ihre gelben, kegelförmigen Eier in Gruppen auf der Blattunterseite ab. Nach dem Schlüpfen sind die Raupen zunächst gelblich-grün und entwickeln später ein charakteristisches Streifenmuster in Gelb und Schwarz. Ausgewachsen können sie bis zu 4 cm lang werden.

Typische Fraßschäden

Die Raupen des Kohlweißlings sind wahre Vielfraße. Sie beginnen damit, kleine Löcher in die Blätter zu fressen, aber mit zunehmender Größe können sie ganze Blätter bis auf die Blattrippen skelettieren. Bei starkem Befall bleiben oft nur noch die Blattadern stehen, was zu erheblichen Ernteverlusten führen kann. Zudem verunreinigen die Raupen die Pflanzen mit ihrem Kot, was die Vermarktung erschwert.

Natürliche Feinde und Bekämpfungsstrategien

Glücklicherweise hat der Kohlweißling auch natürliche Feinde. Vögel, Laufkäfer und parasitische Wespen können den Bestand regulieren. Als Gärtner kann man diese nützlichen Helfer durch die Schaffung von Nistmöglichkeiten und blühenden Randstreifen fördern. Eine manuelle Entfernung der Eigelege und Raupen ist zwar arbeitsintensiv, aber sehr effektiv. Bei größeren Flächen haben sich Bacillus thuringiensis-Präparate bewährt, die spezifisch gegen Schmetterlingsraupen wirken, ohne andere Insekten zu schädigen.

Kohlfliege (Delia radicum)

Symptome eines Befalls

Die Kohlfliege ist ein heimtückischer Schädling, da ihre Larven unterirdisch agieren. Erste Anzeichen eines Befalls sind oft Welkeerscheinungen an sonnigen Tagen, die sich abends wieder erholen. Bei genauerer Betrachtung findet man Fraßgänge an den Wurzeln und am Stängelgrund. Stark befallene Pflanzen können umfallen und absterben. In meiner langjährigen Gartenerfahrung habe ich gelernt, dass eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzen unerlässlich ist, um einen Befall frühzeitig zu erkennen.

Biologie der Kohlfliege

Die Kohlfliege durchläuft mehrere Generationen pro Jahr. Die Weibchen legen ihre Eier in Bodennähe ab. Die geschlüpften Maden bohren sich in die Wurzeln und den Stängelgrund ein, wo sie sich von Pflanzengewebe ernähren. Nach etwa drei Wochen verpuppen sie sich im Boden. Die adulten Fliegen schlüpfen nach weiteren zwei Wochen und der Zyklus beginnt von vorn. Besonders problematisch ist die erste Generation im Frühjahr, da junge Pflanzen besonders anfällig sind.

Präventivmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten

Vorbeugung ist bei der Kohlfliege besonders wichtig. Bewährt haben sich Kohlkragen aus Pappe oder Filz, die um den Stängelgrund gelegt werden und die Eiablage verhindern. Auch hier können Kulturschutznetze hilfreich sein. Eine weite Fruchtfolge und die Entfernung von Ernterückständen reduzieren das Risiko. Als biologische Bekämpfungsmethode haben sich Nematoden der Art Steinernema feltiae bewährt, die die Larven parasitieren. In meinem Garten setze ich zudem auf Mischkulturen – der Duft von Zwiebeln oder Thymian in der Nähe der Kohlpflanzen scheint die Fliegen zu verwirren und fernzuhalten.

Schnecken: Lästige Plagegeister im Chinakohl-Beet

Arten und Identifikation von Schnecken

Wer kennt sie nicht, die schleimigen Gesellen, die sich nachts über unsere Chinakohlpflanzen hermachen? Hauptsächlich haben wir es mit zwei Arten zu tun: den Nacktschnecken und den Gehäuseschnecken. Die Nacktschnecken, besonders die rötlich-braune Spanische Wegschnecke, sind dabei die größeren Übeltäter. Sie können bis zu 10 cm lang werden und hinterlassen eine deutliche Schleimspur. Die kleineren Gehäuseschnecken, wie die Weinbergschnecke, richten in der Regel weniger Schaden an.

Schäden an Chinakohl durch Schneckenbefall

Was Schnecken unserem Chinakohl antun können, ist beträchtlich! Die gefräßigen Weichtiere machen sich mit Vorliebe über die zarten Blätter her und hinterlassen große, unregelmäßige Fraßlöcher. Besonders junge Pflanzen können dabei komplett vernichtet werden. Aber auch ältere Pflanzen leiden unter dem Befall: Die angefressenen Stellen bieten Eintrittspforten für Krankheitserreger, und der Chinakohl verliert an Qualität und Ertrag. Nicht zu vergessen die Schleimspuren, die niemand gerne auf seinem Gemüse sieht!

Mechanische und biologische Abwehrmethoden gegen Schnecken

Es gibt einige Methoden, wie wir die Schnecken in Schach halten können:

- Schneckenzaun: Ein etwa 10 cm hoher Zaun aus Metall oder Kunststoff hält die Kriecher fern.

- Bierfallen: Schnecken werden von Bier angezogen. Flache Schalen mit Bier im Beet vergraben.

- Kupferband: Um die Beete gelegt, gibt es den Schnecken einen leichten Stromschlag.

- Naturliche Feinde fördern: Igel, Laufkäfer und Vögel sind Schneckenjäger. Ein naturnaher Garten lockt sie an.

- Schneckenkorner: Als letztes Mittel können umweltfreundliche Schneckenkörner eingesetzt werden. Nur sparsam und gezielt anwenden!

Abendliche Schneckensammelaktionen mit Taschenlampe können sehr effektiv sein.

Blattläuse: Kleine Sauger, große Wirkung

Verschiedene Blattlausarten an Chinakohl

Blattläuse können eine echte Herausforderung für unseren Chinakohl sein! Die häufigsten Arten, die wir hier antreffen, sind die Mehlige Kohlblattlaus und die Grüne Pfirsichblattlaus. Diese winzigen Insekten sind nur 1-3 mm groß, vermehren sich aber sehr schnell. Die Mehlige Kohlblattlaus ist grau-grün und mit einem weißlichen Wachsüberzug bedeckt, während die Grüne Pfirsichblattlaus grün ist.

Saugschäden und Virusübertragung durch Blattläuse

Diese kleinen Insekten saugen den Pflanzensaft aus den Blättern und Stängeln unseres Chinakohls. Das führt zu verkrüppelten, sich einrollenden Blättern und Wachstumsstörungen. Zudem scheiden Blattläuse einen klebrigen Honigtau aus, auf dem sich Rußtaupilze ansiedeln können. Besonders problematisch ist, dass sie Viren übertragen können, wie das Wasserrübenvergilbungsvirus. Einmal infiziert, ist die Pflanze nicht mehr zu retten.

Nützlinge zur Blattlausbekämpfung

Wir haben Verbündete im Kampf gegen die Blattläuse:

- Marienkäfer: Diese und ihre Larven sind effektive Blattlausvertilger.

- Florfliegen: Ihre Larven, auch "Blattlauslöwen" genannt, dezimieren die Läuse.

- Schwebfliegen: Die Larven sehen aus wie kleine Würmchen, sind aber effektive Blattlausjäger.

- Schlupfwespen: Diese winzigen Wespen legen ihre Eier in Blattläuse.

Um diese Nützlinge anzulocken, pflanzt Blühpflanzen wie Ringelblumen oder Kornblumen zwischen euren Chinakohl. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hilft auch im Kampf gegen die Blattläuse.

Kohlhernie: Eine große Herausforderung für Chinakohl-Gärtner

Symptome und Auswirkungen der Kohlhernie

Kohlhernie ist eine ernst zu nehmende Krankheit für unseren Chinakohl! Diese Krankheit, verursacht durch den Schleimpilz Plasmodiophora brassicae, beeinträchtigt unsere Pflanzen erheblich. Die ersten Anzeichen sind oft unscheinbar: Die Blätter werden gelblich und welken bei Sonnenschein. Unter der Erde schwellen die Wurzeln zu dicken, keulenförmigen Gebilden an. Diese "Hernien" behindern die Wasser- und Nährstoffaufnahme, sodass die Pflanze langsam verkümmert.

Übertragung und Verbreitung der Kohlhernie

Die Kohlhernie ist besonders hartnäckig. Die Dauersporen des Erregers können bis zu 20 Jahre im Boden überleben. Die Verbreitung erfolgt hauptsächlich über verseuchte Erde an Werkzeugen, Schuhen oder durch Gießwasser. Auch infizierte Jungpflanzen können die Krankheit einschleppen. Feuchte, saure Böden begünstigen den Erreger.

Langfristige Managementstrategien gegen Kohlhernie

Gegen Kohlhernie hilft eine langfristige Strategie:

- Fruchtwechsel: Mindestens 7 Jahre (besser 10) kein Kreuzblütler auf der befallenen Fläche anbauen.

- pH-Wert erhöhen: Durch Kalkung den Boden-pH auf über 7 bringen.

- Hygiene: Werkzeuge gründlich reinigen, befallene Pflanzen komplett entfernen und nicht kompostieren.

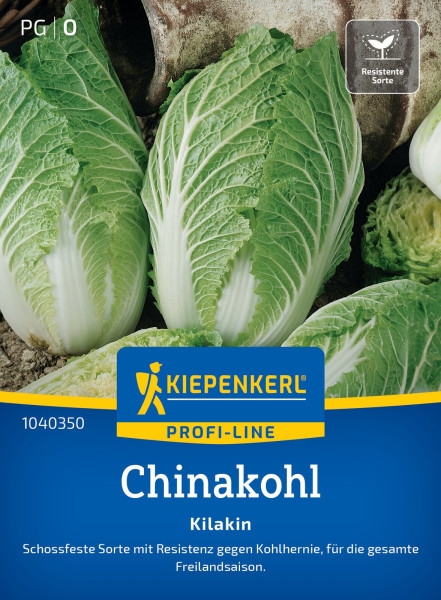

- Resistente Sorten: Es gibt Chinakohl-Sorten mit einer gewissen Toleranz gegen Kohlhernie.

- Bodenverbesserung: Ein gesunder, lebendiger Boden kann die Krankheit besser abwehren.

Nach einem Befall kann es Jahre dauern, bis wieder Chinakohl auf dem betroffenen Beet angebaut werden kann.

Echter Mehltau: Eine Herausforderung für Chinakohl

Erkennung und Entwicklung von Echtem Mehltau

Echter Mehltau, verursacht durch den Pilz Erysiphe cruciferarum, kann unseren Chinakohl stark beeinträchtigen. Zuerst erscheinen kleine, weiße, pudrige Flecken auf den Blättern. Diese breiten sich schnell aus und können schließlich die ganze Pflanze mit einem weißen Schleier überziehen. Im Gegensatz zum Falschen Mehltau wächst der Echte Mehltau hauptsächlich auf der Blattoberseite. Die befallenen Blätter vergilben, vertrocknen und fallen schließlich ab. In schweren Fällen kann die ganze Pflanze eingehen.

Umweltbedingungen für die Ausbreitung von Echtem Mehltau

Echter Mehltau gedeiht bei warmen und trockenen Bedingungen. Temperaturen zwischen 20 und 25°C sind ideal für seine Entwicklung. Interessanterweise braucht er für die Keimung seiner Sporen keinen Wasserfilm auf den Blättern, sondern nur eine hohe Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingungen finden wir oft in Gewächshäusern oder bei eng gepflanztem Chinakohl. Auch Trockenheit im Wurzelbereich bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit begünstigt den Befall.

Resistente Sorten und Bekämpfungsmöglichkeiten gegen Echten Mehltau

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Echten Mehltau entgegenzuwirken:

- Resistente Sorten: Es gibt Chinakohl-Sorten mit guter Toleranz gegen Echten Mehltau.

- Luftzirkulation verbessern: Den Chinakohl nicht zu eng pflanzen und regelmäßig Unkraut entfernen.

- Blattbenetzung vermeiden: Morgens und direkt an der Wurzel gießen, nicht über die Blätter.

- Nährstoffversorgung optimieren: Zu viel Stickstoff macht die Pflanzen anfälliger.

- Biologische Bekämpfung: Spritzungen mit verdünnter Magermilch oder Backpulver-Wasser-Gemisch können helfen.

- Chemische Mittel: Als letzte Option gibt es zugelassene Fungizide. Nur im äußersten Notfall anwenden!

Eine Jauche aus Ackerschachtelhalm kann als vorbeugende Maßnahme die Pflanzen stärken und widerstandsfähiger gegen Pilzbefall machen.

Alternaria-Blattfleckenkrankheit: Ein häufiges Problem beim Chinakohl

Die Alternaria-Blattfleckenkrankheit, verursacht durch den Pilz Alternaria brassicae, ist eine der häufigsten Krankheiten, die unseren Chinakohl befallen kann. Als erfahrene Gärtnerin habe ich schon oft mit dieser Plage zu kämpfen gehabt.

Charakteristische Symptome erkennen

Die ersten Anzeichen sind meist kleine, dunkle Flecken auf den älteren Blättern. Diese Flecken werden mit der Zeit größer und bilden konzentrische Ringe – wie bei einer Zielscheibe. In meinem Garten habe ich beobachtet, dass sich die Blätter bei starkem Befall gelb verfärben und absterben. Das kann echt frustrierend sein, wenn man sich auf eine reiche Ernte gefreut hat!

Der tückische Infektionszyklus

Alternaria ist ein echter Überlebenskünstler. Der Pilz überwintert auf Pflanzenresten und kann sich bei feucht-warmer Witterung rasant vermehren. Besonders fies: Die Sporen werden durch Wind und Regen verbreitet. Einmal im Beet, kann sich die Krankheit schnell ausbreiten.

Faktoren, die die Ausbreitung begünstigen:

- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 90%)

- Temperaturen zwischen 20-30°C

- Längere Feuchtperioden auf den Blättern

- Verletzungen an den Pflanzen

Integrierte Bekämpfungsansätze

Um Alternaria in Schach zu halten, setze ich auf einen Mix aus verschiedenen Methoden:

- Vorbeugung: Ich achte auf weite Pflanzabstände und gieße nur den Boden, nicht die Blätter.

- Hygiene: Befallene Pflanzenteile entferne ich sofort und entsorge sie im Hausmüll, nicht auf dem Kompost.

- Fruchtfolge: Chinakohl und andere Kreuzblütler kommen bei mir nur alle 3-4 Jahre auf dieselbe Fläche.

- Resistente Sorten: Ich bevorzuge Sorten, die als widerstandsfähig gegen Alternaria gelten.

- Biologischer Pflanzenschutz: In besonders feuchten Jahren sprühe ich vorbeugend mit Schachtelhalmbrühe oder Knoblauchextrakt.

In extremen Fällen greifen manche Gärtner zu chemischen Fungiziden, aber das versuche ich zu vermeiden. Die natürlichen Methoden haben sich bei mir bisher bewährt.

Weißrost: Der weiße Schrecken im Chinakohl-Beet

Wie erkenne ich Weißrost?

Weißrost (Albugo candida) ist eine Krankheit, die mir in meinem Garten schon so manches Kopfzerbrechen bereitet hat. Die Symptome sind recht eindeutig: Auf der Blattunterseite bilden sich weiße, pustelartige Flecken. Diese sehen aus, als hätte jemand Mehl auf die Blätter gestreut. Oben auf dem Blatt entstehen gelbliche Flecken. Im fortgeschrittenen Stadium können sich die Blätter verformen und die ganze Pflanze kümmert vor sich hin.

Auswirkungen auf die Pflanze

Weißrost ist mehr als nur ein kosmetisches Problem. Die Krankheit schwächt den Chinakohl erheblich:

- Die Photosynthese wird beeinträchtigt

- Wachstum und Ertrag gehen zurück

- Bei starkem Befall können ganze Pflanzen absterben

- Die Qualität der Ernte leidet enorm

Besonders ärgerlich: Befallene Pflanzen sind oft nicht mehr verkaufsfähig oder genießbar. Das kann einen gehörigen Strich durch die Ernterechnung machen.

Vorbeugende Kulturmaßnahmen

Um Weißrost gar nicht erst aufkommen zu lassen, habe ich über die Jahre einige Tricks entwickelt:

- Standortwahl: Chinakohl mag's luftig. Ich pflanze ihn an sonnige, gut durchlüftete Stellen.

- Gießtechnik: Morgens gießen und nur den Boden, nicht die Blätter benetzen.

- Pflanzabstände: Großzügig pflanzen, damit die Luft gut zirkulieren kann.

- Fruchtfolge: Kein Chinakohl nach Chinakohl oder anderen Kreuzblütlern.

- Hygiene: Befallene Pflanzenteile sofort entfernen und im Restmüll entsorgen.

- Robuste Sorten: Ich setze auf Sorten, die als weniger anfällig gelten.

Mit diesen Maßnahmen habe ich den Weißrost in meinem Garten gut im Griff. Aber Achtung: In besonders feuchten Jahren kann er trotzdem zuschlagen. Da heißt es: Wachsam bleiben und schnell reagieren!

Integrierter Pflanzenschutz: Effektive Methoden für gesunden Chinakohl

Nach jahrelanger Erfahrung im Gemüseanbau bin ich überzeugt: Der integrierte Pflanzenschutz ist sehr effektiv für gesunden Chinakohl. Dabei geht es darum, verschiedene Methoden clever zu kombinieren, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten, ohne die Umwelt über Gebühr zu belasten.

Kulturmaßnahmen: Vorbeugen ist besser als Heilen

Die Basis für gesunden Chinakohl wird schon vor der Aussaat gelegt. Hier sind meine wichtigsten Tipps:

Fruchtfolge und Anbaupausen

Chinakohl sollte nicht direkt nach sich selbst oder anderen Kreuzblütlern angebaut werden. Ich halte eine Anbaupause von mindestens drei, besser vier Jahren ein. Das bricht die Vermehrungszyklen vieler Schädlinge und Krankheitserreger.

Bodenbearbeitung und Düngung

Ein gesunder, lebendiger Boden ist sehr wichtig gegen Probleme. Ich arbeite viel mit Kompost und Gründüngung. Vor der Pflanzung lockere ich den Boden gründlich. Chinakohl mag's nährstoffreich, aber nicht überdüngt – das macht ihn nur anfällig für Schädlinge.

Standortwahl und Pflanzzeit

Chinakohl gedeiht am besten an einem sonnigen bis halbschattigen Standort mit lockerem, humusreichem Boden. Ich pflanze ihn meist für die Herbsternte ab Juli. Frühere Pflanzungen sind oft stärker von Schädlingen betroffen.

Physikalische Schutzmaßnahmen: Barrieren gegen Schädlinge

Einsatz von Kulturschutznetzen

Kulturschutznetze sind sehr wirksam gegen fliegende Schädlinge wie Kohlfliegen oder Kohlweißlinge. Ich spanne sie direkt nach der Pflanzung über die Beete. Wichtig: Die Ränder müssen gut abgedichtet sein, sonst finden die Plagegeister doch einen Weg hinein.

Mulchen und andere Bodenabdeckungen

Eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt hält den Boden feucht und unterdrückt Unkraut. Zusätzlich erschwert sie Schädlingen wie Schnecken den Zugang zu den Pflanzen. In trockenen Sommern hat sich bei mir auch eine Abdeckung mit Vlies bewährt – das hält die Feuchtigkeit im Boden und schützt vor zu starker Sonneneinstrahlung.

Mit diesen Methoden habe ich schon manchen Chinakohl-Sommer erfolgreich gemeistert. Klar, es gibt Jahre, da läuft's trotzdem nicht rund. Aber insgesamt habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und das Beste: Man lernt immer dazu. Jede Saison bringt neue Erkenntnisse – das macht den Gemüseanbau für mich so interessant!

Biologische Bekämpfungsmethoden bei Chinakohl

Einsatz von Nützlingen

Nützlinge sind wichtige Helfer im Kampf gegen Schädlinge am Chinakohl. Marienkäfer und ihre Larven fressen beispielsweise gierig Blattläuse. Eine Ausbringung von Schlupfwespen kann Kohlweißlingsraupen kontrollieren. Hobbygärtner können durch blühende Begleitpflanzen wie Ringelblumen oder Kornblumen Nützlinge anlocken.

Mikrobiologische Pflanzenschutzmittel

Bacillus thuringiensis ist ein Bakterium, das gegen verschiedene Schmetterlingsraupen wirkt. Es ist als Spritzpräparat erhältlich und für den ökologischen Landbau zugelassen. Die Anwendung sollte in den Abendstunden erfolgen, da UV-Licht das Bakterium schädigt. Präparate mit Nematoden können bei der Bekämpfung von Kohlfliegen helfen.

Pflanzenstärkungsmittel

Zur Stärkung der Widerstandskraft von Chinakohl können verschiedene Mittel eingesetzt werden. Algenpräparate verbessern die Nährstoffaufnahme und stärken die Zellwände. Knoblauchextrakte haben eine abschreckende Wirkung auf viele Schädlinge. Das Gießen mit Brennnesseljauche kräftigt die Pflanzen und hält gleichzeitig Blattläuse fern.

Chemische Pflanzenschutzmittel bei Chinakohl

Wann ist der Einsatz gerechtfertigt?

Der Einsatz chemischer Mittel sollte immer die letzte Option sein. Erst wenn biologische und mechanische Methoden versagen und ein wirtschaftlicher Schaden droht, ist der Griff zur Chemie angebracht. Bei Chinakohl kann dies der Fall sein, wenn etwa ein massiver Befall mit Kohlhernie vorliegt oder Erdflöhe überhandnehmen.

Auswahl geeigneter Mittel

Bei der Wahl chemischer Präparate ist Vorsicht geboten. Für den Hobbygarten sind viele Mittel nicht zugelassen. Achten Sie auf die Angaben zur Kultur "Chinakohl" auf dem Etikett. Breitbandinsektizide sollten vermieden werden, da sie auch Nützlinge schädigen. Selektiv wirkende Mittel, die gezielt bestimmte Schädlinge bekämpfen, sind vorzuziehen.

Verantwortungsvoller Umgang und Anwendung

Beim Einsatz chemischer Mittel ist größte Sorgfalt geboten. Tragen Sie immer Schutzkleidung und beachten Sie die Wartezeiten bis zur Ernte. Spritzen Sie nie bei Wind oder Regen und halten Sie Abstand zu Gewässern. Rückstände können in den Blättern verbleiben. Eine gründliche Reinigung des Ernteguts ist daher unerlässlich.

Zukunftsperspektiven im Pflanzenschutz bei Chinakohl

Züchtung resistenter Sorten

Die Züchtung spielt eine wichtige Rolle für den zukünftigen Anbau von Chinakohl. Forscher arbeiten an Sorten, die weniger anfällig für Kohlhernie und andere Krankheiten sind. Einige vielversprechende Kandidaten zeigen bereits gute Resistenzen gegen Alternaria und Echten Mehltau. Hobbygärtner können bei der Sortenwahl auf solche Neuzüchtungen achten.

Neue Technologien in der Schädlings- und Krankheitsüberwachung

Moderne Sensortechnik findet Eingang in den Gemüseanbau. Spezielle Kameras können Schädlingsbefall frühzeitig erkennen, noch bevor er mit bloßem Auge sichtbar wird. Für den Hobbygärtner sind solche High-Tech-Lösungen noch Zukunftsmusik, aber Apps zur Schädlingsbestimmung können schon heute helfen, Probleme rechtzeitig zu erkennen.

Klimawandel und seine Auswirkungen auf Schädlinge und Krankheiten

Der Klimawandel stellt den Chinakohl-Anbau vor neue Herausforderungen. Wärmere Winter führen dazu, dass mehr Schädlinge überleben. Gleichzeitig können sich neue Arten aus südlicheren Gefilden bei uns ansiedeln. Gärtner müssen flexibel reagieren und ihre Anbaumethoden anpassen. Mulchen zur Wasserspeicherung und der Anbau hitzeresistenter Sorten könnten an Bedeutung gewinnen.

Ein Blick in die Zukunft des Chinakohlanbaus

Die Herausforderungen im Pflanzenschutz bei Chinakohl sind vielfältig, aber nicht unüberwindbar. Von der Kohlhernie bis zum Kohlweißling – für jedes Problem gibt es Lösungsansätze. Der Trend geht zu umweltschonenden Methoden. Biologische Bekämpfung und resistente Sorten werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

Für Hobbygärtner bedeutet das: Aufmerksamkeit bei der Sortenwahl und ein ganzheitlicher Blick auf den Garten. Wer auf Vielfalt setzt, Nützlinge fördert und die Bodengesundheit beachtet, wird auch in Zukunft knackigen Chinakohl ernten können. Möglicherweise unterstützt uns bald eine App dabei, den optimalen Zeitpunkt für die Aussaat oder Ernte zu bestimmen. Bis dahin gilt: Mit Geduld und etwas Experimentierfreude lässt sich so manches Schädlingsproblem bewältigen.

Ob mit moderner Technik oder bewährten Hausmitteln – der Anbau von Chinakohl bleibt eine interessante Aufgabe. Und letztendlich schmeckt das selbst gezogene Gemüse einfach am besten – unabhängig davon, welche Herausforderungen auf dem Weg dahin zu meistern waren.