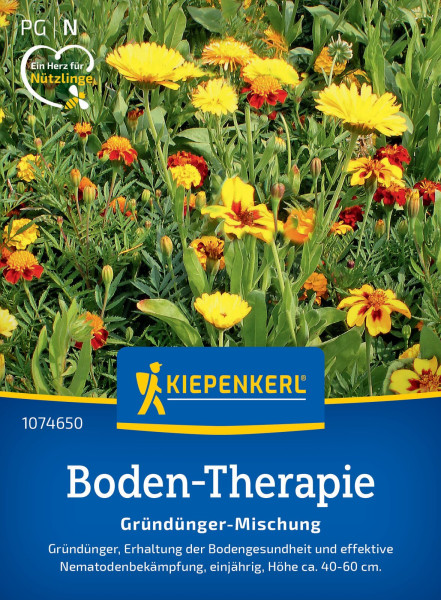

Gründünger-Mischungen: Natürliche Bodenverbesserung für Ihren Garten

Gründünger-Mischungen sind wirklich eine faszinierende Methode zur Bodenverbesserung. Sie haben die erstaunliche Fähigkeit, unseren Gartenboden auf ganz natürliche Weise zu lockern, zu nähren und zu schützen. In meinen vielen Jahren als Gärtnerin habe ich die Vorteile dieser grünen Helfer immer wieder zu schätzen gelernt.

Grüne Helfer für Ihren Boden

- Verbessern die Bodenstruktur

- Binden Stickstoff aus der Luft

- Unterdrücken Unkraut

- Schützen vor Erosion

- Fördern das Bodenleben

Was sind Gründünger-Mischungen?

Gründünger-Mischungen bestehen aus schnell wachsenden Pflanzen, die wir gezielt zur Bodenverbesserung anbauen. Anders als bei unseren typischen Gemüsepflanzen ernten wir diese nicht, sondern arbeiten sie in den Boden ein. Dort zersetzen sie sich und geben ihre wertvollen Nährstoffe an den Boden ab.

Diese Methode erhöht nicht nur die Bodenfruchtbarkeit, sondern verbessert auch die gesamte Bodenstruktur. Verdichtete Böden werden aufgelockert, Stickstoff wird aus der Luft gebunden und organisches Material wird hinzugefügt. Das Ergebnis? Eine verbesserte Wasserspeicherfähigkeit und ein wirksamer Schutz vor Erosion.

Vorteile von Gründünger-Mischungen

Gründünger-Mischungen bieten gegenüber Monokulturen einige beachtliche Vorteile:

- Vielseitige Wirkung: Verschiedene Pflanzen ergänzen sich in ihren Eigenschaften.

- Bessere Bodenbedeckung: Lücken werden geschlossen, Unkraut unterdrückt.

- Höhere Biomasse: Mehr organisches Material für den Boden.

- Geringeres Ausfallrisiko: Fällt eine Art aus, übernehmen die anderen.

- Förderung der Biodiversität: Mehr Lebensraum für Nützlinge.

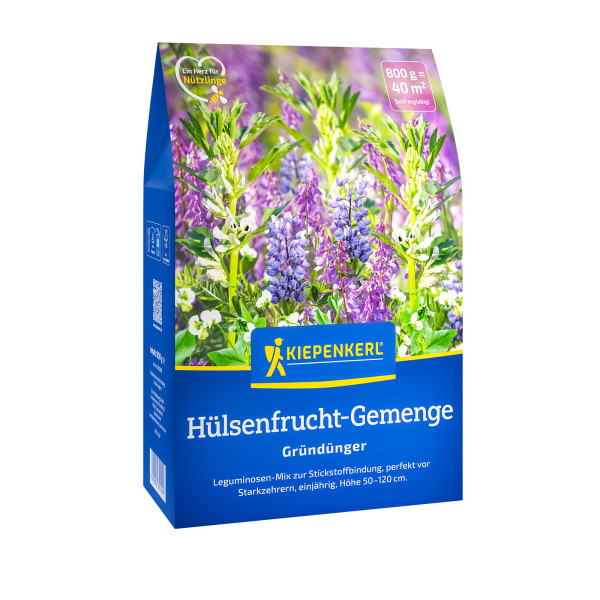

In meinem eigenen Garten habe ich besonders gute Erfahrungen mit Mischungen aus Leguminosen und Nicht-Leguminosen gemacht. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die stickstoffbindenden Leguminosen ihre Nachbarpflanzen mit versorgen.

Gängige Pflanzen in Gründünger-Mischungen

Leguminosen

- Ackerbohne: Ein wahrer Tiefwurzler, der den Boden hervorragend lockert.

- Lupine: Gedeiht erstaunlich gut auch auf sandigen Böden.

- Klee: Eine vielseitige Pflanze mit verschiedenen Arten für unterschiedliche Zwecke.

- Wicke: Wächst schnell und unterdrückt Unkraut effektiv.

Nicht-Leguminosen

- Phacelia: Eine wahre Bienenweide, allerdings etwas frostempfindlich.

- Senf: Wächst schnell und hat die faszinierende Fähigkeit, Nematoden zu unterdrücken.

- Ölrettich: Ein Tiefwurzler, der selbst verdichtete Böden auflockern kann.

- Buchweizen: Gedeiht erstaunlich gut auf mageren Böden und ist ebenfalls eine Bienenweide.

Diese Aufzählung ist keineswegs vollständig. Es gibt noch viele weitere faszinierende Pflanzen, die sich als Gründünger eignen. Die Wahl hängt letztendlich von Ihren spezifischen Bodenverhältnissen und Zielen ab.

Vorbereitung für die Aussaat

Der richtige Zeitpunkt

Gründünger lassen sich erstaunlicherweise fast das ganze Jahr über aussäen. Der ideale Zeitpunkt variiert je nach Ihren Zielen und der gewählten Mischung:

- Frühjahr: Ideal für schnellwachsende Arten wie Senf oder Phacelia.

- Sommer: Perfekt für Zwischenfrüchte nach der Ernte von Frühgemüse.

- Herbst: Winterharte Arten wie Winterwicke oder Inkarnatklee schützen den Boden in der kalten Jahreszeit.

In meinem Garten säe ich gerne eine Gründünger-Mischung nach der Ernte von Frühkartoffeln aus. So bleibt der Boden nicht lange unbedeckt, und ich kann im Herbst noch einmal eine beachtliche Menge Grünmasse einarbeiten.

Bodenvorbereitung

Vor der Aussaat ist eine gute Bodenvorbereitung entscheidend:

- Entfernen Sie sorgfältig Unkraut und grobe Pflanzenreste.

- Lockern Sie den Boden oberflächlich mit einer Harke.

- Bei sehr verdichteten Böden kann eine tiefere Lockerung durchaus sinnvoll sein.

- Interessanterweise braucht Gründünger in der Regel keine zusätzliche Düngung.

Auswahl der geeigneten Gründünger-Mischung

Die Wahl der richtigen Mischung hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Bodenart: Sandige Böden stellen andere Anforderungen als schwere Lehmböden.

- pH-Wert: Einige Arten kommen mit sauren Böden besser zurecht als andere.

- Hauptziel: Möchten Sie primär Stickstoff binden oder den Boden lockern?

- Jahreszeit: Nicht alle Arten sind winterhart, das sollten Sie bedenken.

- Folgekultur: Berücksichtigen Sie mögliche Fruchtfolgeprobleme.

Fertige Mischungen können Ihnen die Auswahl erleichtern. Für Einsteiger sind sie oft eine gute Wahl. Mit der Zeit und wachsender Erfahrung können Sie dann Ihre eigenen Mischungen zusammenstellen und experimentieren.

Aussaat der Gründünger-Mischung

Saattechniken

Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptmethoden für die Aussaat von Gründünger-Mischungen:

- Breitsaat: Hierbei werden die Samen gleichmäßig über die Fläche verteilt. Diese Methode eignet sich hervorragend für kleinere Flächen und Hobbygärtner. Achten Sie auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung.

- Reihensaat: Bei dieser Methode werden die Samen in Reihen ausgesät. Sie ermöglicht eine genauere Dosierung und erleichtert die spätere Einarbeitung. Sie ist eher für größere Flächen geeignet.

Persönlich bevorzuge ich die Breitsaat, da sie schneller geht und eine gute Bodenbedeckung ergibt. Nach der Aussaat harke ich die Samen leicht ein.

Optimale Saattiefe und -dichte

Die richtige Saattiefe und -dichte variiert je nach Mischung:

- Feinsämige Arten wie Klee oder Phacelia werden nur oberflächlich angedrückt.

- Größere Samen wie Ackerbohnen oder Lupinen kommen 2-3 cm tief in den Boden.

- Die Saatdichte liegt meist zwischen 10-30 g/m², je nach Mischung.

Beachten Sie die Angaben auf der Saatgutpackung. Im Zweifel rate ich dazu, eher etwas dünner zu säen. Zu dicht gesäte Bestände sind leider anfälliger für Krankheiten.

Bewässerung nach der Aussaat

Nach der Aussaat ist eine gute Wasserversorgung entscheidend:

- Gießen Sie vorsichtig mit einer feinen Brause, um die Samen nicht wegzuspülen.

- Halten Sie den Boden in den ersten Tagen gleichmäßig feucht.

- Bei Trockenheit empfiehlt es sich, regelmäßig zu gießen, bis die Pflanzen gut etabliert sind.

Gründünger-Mischungen sind in der Regel recht robust. Sobald sie angewachsen sind, kommen sie oft mit der natürlichen Feuchtigkeit aus. Bei längeren Trockenperioden lohnt es sich dennoch zu wässern, um eine gute Entwicklung zu gewährleisten. Mit etwas Pflege und Aufmerksamkeit werden Sie bald die positiven Auswirkungen Ihrer Gründünger-Mischung auf Ihren Gartenboden beobachten können.

Pflege während des Wachstums: So gedeihen Ihre Gründünger-Mischungen optimal

Wenn die Aussaat unserer Gründünger-Mischung erledigt ist, beginnt die spannende Wachstumsphase. Um sicherzustellen, dass sich die bodenverbessernden Eigenschaften voll entfalten können, sind einige Pflegemaßnahmen von Bedeutung.

Bewässerung bei Trockenheit: Den richtigen Zeitpunkt erwischen

Gründünger-Mischungen sind erstaunlich robust und kommen mit natürlichen Niederschlägen oft gut zurecht. Allerdings kann es in längeren Trockenperioden durchaus sinnvoll sein, zusätzlich zu bewässern. Besonders in den ersten Wochen nach der Aussaat sollten wir darauf achten, dass der Boden nicht austrocknet. Ein gleichmäßig feuchter Boden fördert die Keimung und das Anfangswachstum erheblich.

Am besten gießen wir früh morgens oder am späten Nachmittag, um Verdunstungsverluste zu minimieren. Ein Regner oder eine Gießkanne mit Brause sorgen für eine sanfte, gleichmäßige Befeuchtung. Es empfiehlt sich, die Pflanzen nicht von oben zu gießen, da dies Pilzkrankheiten begünstigen könnte.

Beobachtung des Wachstums: Ein wachsames Auge ist Gold wert

Regelmäßige Kontrollen unseres Gründünger-Bestandes helfen uns, frühzeitig auf eventuelle Probleme zu reagieren. Dabei sollten wir auf Folgendes achten:

- Gleichmäßiges Wachstum: Gibt es Stellen, an denen die Pflanzen schlechter gedeihen?

- Blattfarbe: Gelbliche oder braune Verfärbungen könnten auf Nährstoffmangel oder Krankheiten hindeuten.

- Schädlingsbefall: Suchen wir nach Fraßspuren oder ungewöhnlichen Veränderungen.

- Unkrautdruck: Beobachten wir, ob unerwünschte Beikräuter überhandnehmen.

Durch aufmerksames Beobachten können wir rechtzeitig eingreifen und den Erfolg unserer Gründüngung sicherstellen. In meinem Garten mache ich es mir zur Gewohnheit, wöchentlich einen Rundgang zur genauen Begutachtung zu unternehmen.

Unkrautmanagement: Beikräuter in Schach halten

Obwohl Gründünger-Mischungen oft zur Unkrautunterdrückung dienen, kann es besonders anfangs nötig sein, unerwünschte Beikräuter zu entfernen. Dabei sollten wir Folgendes beachten:

- Vorsichtiges Jäten von Hand, um junge Gründünger-Pflanzen nicht zu beschädigen.

- Konzentration auf hartnäckige Wurzelunkräuter, die echte Konkurrenz machen könnten.

- Bei Bedarf Mulchen zwischen den Reihen, um Unkrautwachstum zu hemmen.

Interessanterweise schadet nicht jedes 'Unkraut'. Manche Wildkräuter können die Wirkung unserer Gründünger-Mischung sogar ergänzen. Ein gewisser Wildwuchs fördert die Biodiversität in unserem Garten, was durchaus wünschenswert sein kann.

Der richtige Zeitpunkt für die Einarbeitung von Gründünger-Mischungen

Nach Wochen des Wachstums und der Pflege kommt der entscheidende Moment: die Einarbeitung unserer Gründünger-Mischung in den Boden. Der richtige Zeitpunkt ist wirklich ausschlaggebend für den Erfolg unserer Bodenverbesserungsmaßnahme.

Optimaler Zeitpunkt je nach Pflanzenart

Jede Pflanzenart in unserer Gründünger-Mischung hat ihren eigenen idealen Einarbeitungszeitpunkt. Generell können wir uns an folgenden Richtlinien orientieren:

- Leguminosen (z.B. Klee, Lupinen): Einarbeiten zur Blütezeit, wenn der Stickstoffgehalt am höchsten ist.

- Gräser (z.B. Roggen, Hafer): Kurz vor oder zu Beginn des Ährenschiebens einarbeiten.

- Kreuzblütler (z.B. Senf, Ölrettich): Einarbeiten, wenn die Knospen sichtbar, aber noch geschlossen sind.

Bei Mischungen orientieren wir uns am besten an der dominierenden Pflanzenart. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, mich an der Blüte der Leguminosen zu orientieren, da diese den größten Beitrag zur Stickstoffanreicherung leisten.

Beachtung des Vegetationszyklus

Der Vegetationszyklus unserer Gründünger-Mischung spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Einarbeitungszeitpunkts:

- Winterharte Gründünger: Im Frühjahr einarbeiten, wenn die Pflanzen wieder zu wachsen beginnen.

- Sommergründünger: Je nach Aussaatzeitpunkt im Spätsommer oder Frühherbst einarbeiten.

- Überwinternde Gründünger: Entweder im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr einarbeiten.

Dabei sollten wir auch die Folgefrucht im Blick behalten: Es ist wichtig, genügend Zeit einzuplanen, damit sich die eingearbeitete Gründüngung zersetzen kann, bevor wir die nächste Kultur anbauen.

Einarbeitung vor der Samenbildung

Ein kritischer Punkt bei der Einarbeitung von Gründünger-Mischungen ist die Vermeidung der Samenbildung. Warum ist das so wichtig? Es gibt dafür zwei Hauptgründe:

- Sobald die Pflanzen Samen bilden, verlagern sie ihre Energie von der Biomasse- zur Samenproduktion. Das reduziert die Menge an organischem Material, das dem Boden zugeführt wird.

- Reife Samen können im nächsten Jahr zu unerwünschtem Aufwuchs führen und mit unseren Kulturpflanzen konkurrieren.

Daher ist es ratsam, unsere Gründünger-Mischung spätestens dann einzuarbeiten, wenn sich die ersten Blütenknospen zeigen. Bei schnell wachsenden Arten wie Senf oder Phacelia sollten wir besonders aufmerksam sein, da diese rasch zur Samenreife übergehen können.

Methoden der Einarbeitung: So bringen wir unsere Gründünger-Mischung in den Boden

Die richtige Einarbeitungsmethode ist entscheidend, um die positiven Effekte unserer Gründünger-Mischung voll auszuschöpfen. Je nach Größe unseres Gartens und verfügbaren Werkzeugen stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Manuelle Einarbeitung mit Grabegabel oder Spaten

Für kleinere Flächen oder Hobbygärtner ist die manuelle Einarbeitung oft die praktikabelste Lösung. Dabei gehen wir am besten wie folgt vor:

- Wir verwenden eine Grabegabel oder einen scharfen Spaten.

- Die Pflanzen werden abgestochen und umgewendet, sodass die grüne Masse nach unten in den Boden kommt.

- Es ist wichtig, nicht zu tief zu graben – eine Tiefe von 10-15 cm reicht in der Regel aus.

- Größere Pflanzenteile sollten zerkleinert werden, um die Zersetzung zu beschleunigen.

Diese Methode erlaubt es uns, sehr gezielt vorzugehen und gleichzeitig den Boden zu lockern. In meinem eigenen Garten bevorzuge ich die Grabegabel, da sie den Boden weniger stört als ein Spaten und die natürliche Bodenstruktur besser erhält.

Maschinelle Einarbeitung mit Motorhacke oder Bodenfräse

Für größere Flächen oder wenn wir körperliche Arbeit vermeiden möchten, bietet sich die maschinelle Einarbeitung an:

- Eine Motorhacke eignet sich gut für mittelgroße Flächen und mittelschwere Böden.

- Eine Bodenfräse kommt bei größeren Flächen oder sehr dichtem Pflanzenwuchs zum Einsatz.

- Die Arbeitstiefe sollte auf maximal 10-15 cm eingestellt werden, um die Bodenstruktur nicht zu stark zu stören.

- Es empfiehlt sich, langsam und gleichmäßig über die Fläche zu fahren, um eine gute Durchmischung zu erreichen.

Wir sollten bedenken, dass die maschinelle Bearbeitung die Bodenstruktur stärker beeinflusst als die manuelle Methode. Daher ist es ratsam, diese Technik mit Bedacht und nicht zu häufig einzusetzen, um die Bodengesundheit langfristig zu erhalten.

Mulchen vor der Einarbeitung

Eine alternative Methode, die besonders bei üppigem Wachstum oder verholzten Pflanzenteilen hilfreich sein kann, ist das Mulchen vor der eigentlichen Einarbeitung:

- Die Gründünger-Mischung wird mit einem Rasenmäher oder Mulchgerät gemäht oder gehäckselt.

- Das gehäckselte Material lassen wir einige Tage auf der Oberfläche liegen, damit es anwelkt.

- Anschließend wird das angewelkte Material wie oben beschrieben eingearbeitet.

Diese Methode hat den Vorteil, dass sie die Zersetzung beschleunigt und die Einarbeitung erleichtert. Zudem können wir so auch größere Mengen an Pflanzenmaterial gut bewältigen.

Unabhängig von der gewählten Methode ist es wichtig, den Boden nach der Einarbeitung nicht zu stark zu verdichten. Wir sollten auf schwere Maschinen verzichten und die Fläche möglichst wenig betreten, bis die Gründüngung zersetzt ist. So geben wir den Bodenlebewesen die Chance, ihre wichtige Arbeit zu verrichten und die Nährstoffe für unsere nächste Kultur verfügbar zu machen.

Techniken für verschiedene Bodentypen bei der Einarbeitung von Gründünger

Die Beschaffenheit des Bodens spielt eine entscheidende Rolle, wenn wir unsere Gründünger-Mischungen einarbeiten möchten. Je nach Bodentyp müssen wir unsere Vorgehensweise anpassen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Einarbeitung in schweren Böden

Schwere, tonhaltige Böden können uns manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Sie sind häufig verdichtet und schlecht durchlüftet. In meiner Erfahrung hat es sich bewährt, den Gründünger hier frühzeitig einzuarbeiten, solange die Pflanzen noch nicht verholzt sind. Eine Motorhacke oder ein Grubber eignen sich gut, um die grüne Masse oberflächlich einzuarbeiten. Danach lassen wir den Boden am besten einige Wochen in Ruhe, damit die fleißigen Mikroorganismen ihre Arbeit aufnehmen können. Vor der nächsten Aussaat oder Pflanzung empfiehlt sich dann nochmals ein flaches Hacken.

Vorgehen bei leichten, sandigen Böden

Leichte, sandige Böden sind zwar einfach zu bearbeiten, neigen aber dazu, Nährstoffe schnell auszuwaschen. Hier rate ich, den Gründünger etwas später einzuarbeiten, wenn die Pflanzen schon mehr Masse gebildet haben. Eine Methode, die sich bei mir bewährt hat, ist die grüne Masse zunächst oberflächlich einzuarbeiten und nach einigen Tagen tiefer unterzupflügen. Das fördert eine langsame Zersetzung, und die Nährstoffe bleiben länger im Boden.

Anpassung an mittelschwere Böden

Mittelschwere Böden sind geradezu ideal für die Einarbeitung von Gründünger. Eine Technik, die ich gerne anwende, ist das oberflächliche Einarbeiten mit einer Fräse oder einem Grubber. Danach lasse ich den Boden etwa zwei Wochen ruhen. Anschließend bearbeite ich ihn nochmals, um eine gute Vermischung zu erreichen.

Nachbehandlung des Bodens nach der Gründünger-Einarbeitung

Nach der Einarbeitung des Gründüngers ist unsere Arbeit noch nicht ganz getan. Eine sorgfältige Nachbehandlung trägt entscheidend zum Erfolg bei.

Ruhezeit nach der Einarbeitung

Unabhängig vom Bodentyp sollten wir dem Boden nach der Einarbeitung des Gründüngers eine Ruhezeit von mindestens zwei bis drei Wochen gönnen. In dieser Zeit können die Mikroorganismen ihre wichtige Arbeit aufnehmen und die organische Masse zersetzen. Während dieser Phase vermeide ich es, den Boden zu betreten, um Verdichtungen zu vermeiden.

Bodenbedeckung während der Zersetzungsphase

Um die Zersetzung zu unterstützen und den Boden vor Austrocknung zu schützen, hat es sich in meinem Garten bewährt, nach der Einarbeitung eine dünne Schicht Mulch aufzutragen. Grasschnitt oder gehäckseltes Stroh eignen sich hierfür hervorragend. Diese Bedeckung fördert nicht nur die Bodenfeuchte, sondern unterdrückt auch unerwünschtes Unkraut.

Vorbereitung für die nächste Kultur

Bevor wir die nächste Kultur aussäen oder pflanzen, empfiehlt es sich, den Boden nochmals leicht zu bearbeiten. Ein flaches Hacken oder Eggen reicht meist aus, um ein feines Saatbett zu schaffen. Dabei sollten wir darauf achten, nicht zu tief zu arbeiten, um die sich zersetzende organische Masse nicht wieder an die Oberfläche zu bringen.

Integration von Gründünger in die Fruchtfolge

Die geschickte Einbindung von Gründünger in die Fruchtfolge kann den Ertrag und die Bodengesundheit langfristig verbessern. Das ist ein Aspekt, den ich in meinem Garten besonders schätze.

Gründünger als Zwischenfrucht

Eine Methode, die sich bei mir bewährt hat, ist der Anbau von Gründünger als Zwischenfrucht. Nach der Ernte der Hauptkultur säe ich den Gründünger aus und lasse ihn bis zum Herbst oder sogar über den Winter wachsen. Im Frühjahr arbeite ich ihn dann ein, bevor die nächste Hauptkultur folgt. Diese Vorgehensweise nutzt die Vegetationszeit optimal aus und verhindert, dass der Boden brach liegt.

Planung der Folgekultur

Bei der Planung der Folgekultur nach einem Gründünger sollten wir die Nährstoffanreicherung im Boden berücksichtigen. Starkzehrer wie Kohl oder Kürbisse profitieren besonders von einem vorherigen Gründüngeranbau. Schwachzehrer wie Möhren oder Zwiebeln baue ich dagegen erst im zweiten Jahr nach dem Gründünger an, um eine Überdüngung zu vermeiden.

Anpassung der Düngung für Nachfolgepflanzen

Nach der Einarbeitung von Gründünger ist der Boden meist gut mit Nährstoffen versorgt. Die Düngung für die Folgekultur sollte entsprechend angepasst werden. In meinem Garten kann ich die Düngermenge oft um 30 bis 50 Prozent reduzieren. Ein Bodentest vor der Aussaat oder Pflanzung kann helfen, den genauen Nährstoffbedarf zu ermitteln. Das spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt.

Spezielle Anwendungen von Gründünger-Mischungen: Mehr als nur fürs Freiland

Gründünger im Gewächshaus: Ein Rundumtalent

Im Gewächshaus entfaltet Gründünger sein volles Potenzial. Hier können wir die Vorteile dieser Methode das ganze Jahr über nutzen. Besonders gut haben sich in meiner Erfahrung schnellwachsende Arten wie Senf oder Phacelia bewährt. Sie lockern den Boden auf und führen wichtige Nährstoffe zu. Nach dem Einarbeiten ist etwas Geduld gefragt: Etwa zwei Wochen Wartezeit vor der nächsten Kultur ermöglichen es dem Gründünger, sich zu zersetzen und seine Nährstoffe freizusetzen.

Einsatz in Hochbeeten und Containern: Kleine Fläche, große Wirkung

Überraschenderweise macht Gründünger auch in Hochbeeten und Containern eine gute Figur. Hier setze ich gerne auf niedrigwüchsige Arten wie Kresse oder Buchweizen. Sie verbessern nicht nur die Bodenstruktur, sondern beugen auch der Auswaschung von Nährstoffen vor. In Hochbeeten lässt sich der Gründünger einfach unterhacken. Bei Containern empfehle ich, die Pflanzen vor dem Einarbeiten zu zerkleinern – das beschleunigt die Zersetzung.

Gründünger für spezielle Kulturen: Ein Segen für Obstbäume

Im Obstbau haben sich Gründünger-Mischungen zwischen den Baumreihen als wahre Wundermittel erwiesen. Ich schwöre auf Klee-Gras-Mischungen. Sie unterdrücken Unkraut, lockern den Boden und liefern Stickstoff. Vor allem junge Obstbäume profitieren enorm von dieser Methode. Bei älteren Bäumen ist jedoch Vorsicht geboten: Der Gründünger sollte nicht zu viel Wasser und Nährstoffe für sich beanspruchen.

Problemlösungen und Tipps für den Gründünger-Einsatz: Aus der Praxis für die Praxis

Umgang mit zu üppigem Wachstum: Wenn's zu viel des Guten wird

Manchmal überrascht uns der Gründünger mit seinem Wachstumseifer. In solchen Fällen greife ich gerne zur Sense oder zum Mulcher. Das Schnittgut dient als zusätzliche organische Substanz. Allerdings sollte man bei sehr starkem Wuchs einen Teil des Schnittguts entfernen, um eine Überdüngung zu vermeiden. Es ist wie bei allem im Garten: Das richtige Maß macht's.

Maßnahmen bei schlechter Keimung: Wenn nichts sprießen will

Keimt der Gründünger schlecht, liegt es oft an zu trockenen Bedingungen. Regelmäßiges Gießen in den ersten Tagen nach der Aussaat kann hier Wunder wirken. Ein häufiger Anfängerfehler ist auch eine zu tiefe Aussaat. Die meisten Gründünger-Samen mögen es lieber, nur leicht mit Erde bedeckt zu werden. Bei anhaltenden Keimproblemen hat sich in meinem Garten eine Vorquellbehandlung der Samen als hilfreich erwiesen.

Vermeidung von Schneckenbefall: Der ewige Kampf

Leider lockt Gründünger oft auch unerwünschte Gäste an - vor allem Schnecken. Um den Befall einzudämmen, können Schneckenzäune aufgestellt oder Schneckenkorn ausgebracht werden. Eine weitere Möglichkeit, die ich gerne nutze, ist regelmäßiges Mähen. Dadurch wird der Gründünger für Schnecken weniger attraktiv. Auch die Wahl schnellwachsender Arten wie Senf oder Ölrettich kann helfen, da diese den Schnecken buchstäblich davonwachsen.

Gründünger: Ein Schritt zu gesünderen Böden und mehr

Der Einsatz von Gründünger-Mischungen ist weitaus mehr als nur eine Methode zur Bodenverbesserung. Es ist ein Beitrag zu nachhaltiger, umweltfreundlicher Gartenbewirtschaftung. Die Vorteile reichen von der Verbesserung der Bodenstruktur über die Anreicherung mit Nährstoffen bis hin zum Schutz vor Erosion.

Langfristig profitieren nicht nur unsere Gärten, sondern auch die Umwelt von dieser Praxis. Gründünger fördert die Biodiversität, bindet CO2 im Boden und reduziert den Bedarf an künstlichen Düngemitteln. Es ist eine Investition in die Zukunft unserer Böden und damit in die Qualität unserer Ernte.

Ob im Gewächshaus, im Hochbeet oder im Obstgarten - Gründünger lässt sich vielseitig einsetzen. Mit etwas Übung und den richtigen Kniffen zur Problemlösung wird der Einsatz von Gründünger-Mischungen zu einem festen und faszinierenden Bestandteil der Gartenarbeit. Es ist wirklich spannend zu beobachten, wie sich der Boden von Jahr zu Jahr verbessert und die Erträge steigen.

Beim Gründünger geht es um mehr als Ertragssteigerung. Es geht darum, im Einklang mit der Natur zu gärtnern und die natürlichen Kreisläufe zu unterstützen. Jeder, der Gründünger einsetzt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Bodenschutz und zur nachhaltigen Landwirtschaft. Also, greifen Sie zur Saatgutmischung und lassen Sie Ihren Garten grüner und gesünder werden! Sie werden erstaunt sein, wie dankbar Ihr Garten darauf reagiert.