Die Welt der Lampionblume: Schönheit mit Tücken

Die Lampionblume ziert Gärten mit leuchtenden Früchten, birgt jedoch auch Gefahren.

Wichtige Erkenntnisse zur Lampionblume

- Beliebte Zierpflanze mit giftigen Eigenschaften

- Alle Pflanzenteile enthalten Solanin und andere Alkaloide

- Vorsicht bei Kindern und Haustieren geboten

Was verbirgt sich hinter der Lampionblume?

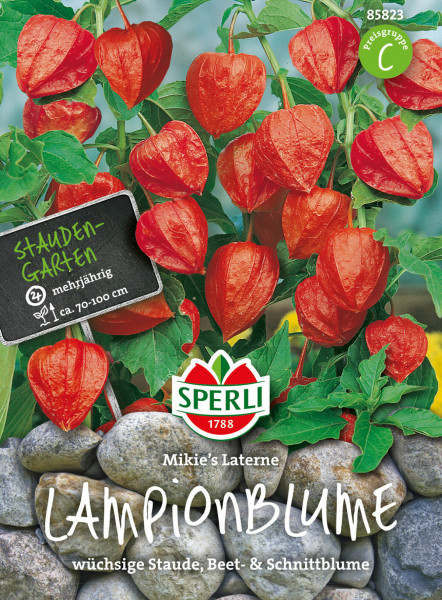

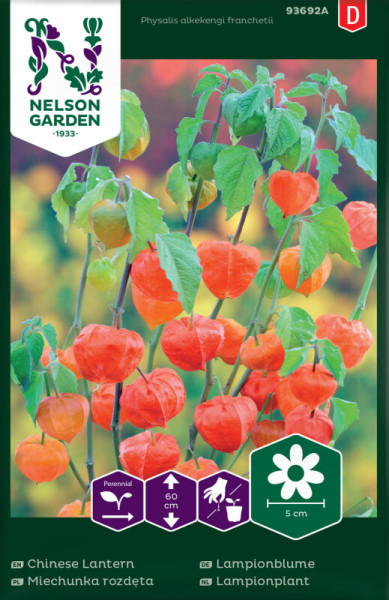

Die Lampionblume, botanisch als Physalis alkekengi bekannt, ist eine bemerkenswerte Pflanze, die ihren Namen den auffälligen, laternenförmigen Fruchtkelchen verdankt. Diese orangeroten 'Lampions' umhüllen die kirschgroßen Früchte und verleihen der Pflanze ihren unverwechselbaren Charakter.

Ein Hingucker im Garten

Gärtner schätzen die Lampionblume vor allem wegen ihrer dekorativen Wirkung. Die Pflanze wird gerne als Herbstschmuck verwendet und findet sowohl in Beeten als auch in Trockengestecken Verwendung. Ihre Beliebtheit verdankt sie nicht zuletzt der Tatsache, dass sie relativ pflegeleicht ist und sich gut in verschiedene Gartenkonzepte einfügt.

Die Schattenseite der Schönheit

Trotz ihrer Attraktivität birgt die Lampionblume jedoch auch Risiken. Alle Pflanzenteile, besonders die unreifen Früchte und Blätter, enthalten giftige Substanzen. Diese Tatsache ist vielen Hobbygärtnern nicht bewusst, was zu unbeabsichtigten Vergiftungen führen kann.

Botanische Eigenschaften: Ein Blick hinter die Kulissen

Verwandtschaftsverhältnisse

Die Lampionblume gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). In dieser Pflanzenfamilie finden sich viele bekannte Nutz- und Zierpflanzen wie Tomaten, Kartoffeln und Petunien, aber auch giftige Vertreter wie die Tollkirsche. Diese Verwandtschaft erklärt teilweise die giftigen Eigenschaften der Lampionblume.

Wachstum und Erscheinungsbild

Physalis alkekengi ist eine mehrjährige, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 30 bis 60 Zentimetern erreichen kann. Die Blätter sind eiförmig und zugespitzt, während die Blüten eher unscheinbar weiß sind. Der eigentliche Blickfang entwickelt sich erst im Spätsommer, wenn sich die charakteristischen Lampions bilden.

Natürliches Vorkommen

Ursprünglich stammt die Lampionblume aus Südeuropa und Asien. Mittlerweile hat sie sich jedoch in vielen Teilen Europas und Nordamerikas eingebürgert. In Deutschland findet man sie sowohl in Gärten als auch verwildert an Wegrändern und in lichten Wäldern.

Die Giftigkeit der Lampionblume: Ein zweischneidiges Schwert

Solanin und andere Alkaloide

Der Hauptgrund für die Giftigkeit der Lampionblume liegt in ihrem Gehalt an Solanin und anderen Alkaloiden. Solanin ist ein Glycoalkaloid, das in vielen Nachtschattengewächsen vorkommt und als natürlicher Schutz gegen Fressfeinde dient. Bei Menschen und Tieren kann es jedoch zu Vergiftungserscheinungen führen.

Wo lauert die Gefahr?

Die Giftstoffe sind nicht gleichmäßig in der Pflanze verteilt. Besonders hoch ist die Konzentration in unreifen Früchten und Blättern. Aber auch andere Pflanzenteile wie Stängel und Wurzeln enthalten die giftigen Substanzen. Interessanterweise nimmt der Solaningehalt in den reifen Früchten ab, was ihre begrenzte Essbarkeit erklärt.

Einflussfaktoren auf den Giftgehalt

Der Giftgehalt der Lampionblume kann schwanken. Faktoren wie Standort, Bodenbeschaffenheit und Witterungsbedingungen spielen eine Rolle. Stress, etwa durch Trockenheit oder Schädlingsbefall, kann die Produktion von Giftstoffen sogar erhöhen - ein bemerkenswerter Schutzmechanismus der Pflanze.

Trotz ihrer Giftigkeit bleibt die Lampionblume eine beliebte Gartenpflanze. Mit dem richtigen Wissen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko minimieren, sodass Gärtner die Schönheit dieser einzigartigen Pflanze sicher genießen können.

Auswirkungen der Lampionblume auf den Menschen

Die Lampionblume sieht zwar hübsch aus, birgt aber Gefahren für unsere Gesundheit. Schauen wir uns an, was bei Kontakt passieren kann.

Mögliche Vergiftungserscheinungen

Beim Verzehr oder Kontakt mit dem Saft können unangenehme Folgen auftreten. Häufige Symptome sind:

- Übelkeit und Erbrechen

- Bauchschmerzen und Durchfall

- Kopfschmerzen und Schwindel

- In schweren Fällen sogar Herzrhythmusstörungen

Achtung: Die Beschwerden können schnell oder erst nach Stunden auftreten.

Wer ist besonders gefährdet?

Nicht jeder reagiert gleich auf die Giftstoffe. Besonders vorsichtig sollten sein:

- Kinder: Neugierig und geneigt, die bunten Früchte zu probieren.

- Schwangere: Giftstoffe könnten dem Ungeborenen schaden.

- Ältere Menschen: Langsamerer Stoffwechsel kann Giftstoffe länger im Körper halten.

- Menschen mit Vorerkrankungen: Besonders bei Leber- oder Nierenproblemen aufpassen.

Erste Hilfe bei Vergiftungen

Im Notfall gilt: Ruhe bewahren und richtig handeln. Einige Tipps:

- Sofort Mund ausspülen und viel Wasser trinken

- Nicht zum Erbrechen bringen - kann mehr schaden

- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen

- Im Zweifel Giftnotruf oder Rettungsdienst anrufen

Wichtig: Pflanzenteile aufbewahren, die der Betroffene zu sich nahm. Hilft Ärzten bei der Diagnose.

Gefahren der Lampionblume für Haustiere

Auch für Haustiere kann die Lampionblume gefährlich sein, wenn sie damit in Kontakt kommen.

Wie Hunde und Katzen reagieren

Hunde und Katzen reagieren ähnlich empfindlich wie Menschen, oft sogar heftiger, da sie im Verhältnis mehr fressen können.

Typische Anzeichen einer Vergiftung bei Haustieren:

- Speicheln und Würgen

- Erbrechen und Durchfall

- Appetitlosigkeit und Lethargie

- In schweren Fällen Krämpfe oder Atemprobleme

Vorsicht: Katzen kauen gerne an Pflanzen, um sich zu erbrechen, was sie zu den giftigen Teilen führen könnte.

Was tun, wenn das Haustier vergiftet wurde?

Bei Verdacht auf Vergiftung schnell handeln:

- Pflanzenreste aus Maul und Fell entfernen

- Dem Tier etwas Wasser geben

- Ruhe bewahren und das Tier beobachten

- Sofort eine Tierklinik anrufen und Symptome beschreiben

Nicht selbst versuchen, das Tier zum Erbrechen zu bringen.

Behandlung beim Tierarzt

In der Tierklinik wird versucht, weitere Giftaufnahme zu verhindern. Je nach Schwere sind weitere Maßnahmen nötig:

- Infusionen gegen Flüssigkeitsverlust

- Medikamente gegen Übelkeit und Krämpfe

- Bei schweren Fällen intensivmedizinische Überwachung

Gute Nachricht: Bei schnellem Handeln erholen sich die meisten Tiere gut.

Sicherer Umgang mit der Lampionblume im Garten

Trotz der Giftigkeit kann man die Lampionblume mit Vorsichtsmaßnahmen im Garten kultivieren.

Clevere Standortwahl und Pflanzabstände

Bei der Planung beachten:

- Nicht in der Nähe von Kinderspielplätzen oder Haustieraufenthaltsbereichen pflanzen

- 1-2 Meter Abstand zu Wegen und Sitzplätzen halten

- Weniger prominenten Standort wählen

- Ausbreitungsmöglichkeit bedenken - genug Platz einplanen

Schutzmaßnahmen bei der Pflege

Beim Umgang vorsichtig sein:

- Immer Handschuhe tragen

- Nicht ins Gesicht fassen

- Hände gründlich nach der Gartenarbeit waschen

- Separate Gartengeräte verwenden

Richtige Entsorgung von Pflanzenresten

Auch beim Entfernen Vorsicht walten lassen:

- Schnittgut im Restmüll entsorgen, nicht kompostieren

- Nicht verbrennen - Rauch könnte giftig sein

- Keine Samen im Garten verstreuen

- Werkzeuge gründlich reinigen

Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen können Sie die Schönheit der Lampionblume genießen, ohne sich oder andere zu gefährden. Denken Sie stets daran: Bei giftigen Pflanzen ist Vorsicht geboten.

Essbare Aspekte der Lampionblume: Eine Delikatesse mit Vorsicht

Obwohl die Lampionblume (Physalis alkekengi) in erster Linie als Zierpflanze bekannt ist, birgt sie auch kulinarische Überraschungen. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht alle Teile der Pflanze sind zum Verzehr geeignet.

Reife Früchte und ihre Verwendung

Die reifen Früchte der Lampionblume sind tatsächlich essbar und können eine interessante Ergänzung in der Küche sein. Sie haben einen süß-säuerlichen Geschmack, der an eine Mischung aus Erdbeere und Ananas erinnert. Wichtig ist jedoch, dass nur die vollständig reifen Früchte verzehrt werden sollten. Diese erkennt man an ihrer orangeroten Färbung und daran, dass sie sich leicht vom Stiel lösen lassen.

In der Küche finden die Früchte vielfältige Verwendung:

- Als frischer Snack direkt vom Strauch

- In Obstsalaten oder als Dekoration auf Desserts

- Zur Herstellung von Marmeladen oder Gelees

- Als exotische Zutat in Cocktails oder Smoothies

Kulturelle Unterschiede im Konsum

Die Nutzung der Lampionblume als Nahrungsmittel variiert stark zwischen verschiedenen Kulturen. In einigen asiatischen Ländern, wie China und Japan, werden die Früchte schon seit Jahrhunderten in der traditionellen Küche verwendet. Dort gelten sie sogar als Delikatesse und finden sich häufig in süßen Gerichten oder als Garnitur.

In Europa und Nordamerika hingegen ist der Verzehr der Früchte weniger verbreitet. Hier wird die Lampionblume hauptsächlich als dekorative Gartenpflanze geschätzt. In den letzten Jahren hat das Interesse an exotischen Früchten jedoch zugenommen, wodurch auch die Lampionblume als Nahrungsmittel an Aufmerksamkeit gewinnt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verzehr

Trotz der essbaren Früchte ist bei der Lampionblume Vorsicht geboten. Folgende Punkte sollten unbedingt beachtet werden:

- Nur reife Früchte essen: Unreife Früchte enthalten noch höhere Mengen an Solanin und können Vergiftungserscheinungen hervorrufen.

- Blätter und Stängel meiden: Diese Pflanzenteile sind giftig und sollten auf keinen Fall verzehrt werden.

- Maßvoll genießen: Auch bei reifen Früchten ist es ratsam, sie nur in Maßen zu verzehren.

- Allergien beachten: Wie bei vielen Lebensmitteln können auch hier allergische Reaktionen auftreten.

Wer unsicher ist, sollte lieber auf den Verzehr verzichten oder sich vorher mit einem Experten beraten.

Medizinische Anwendungen der Lampionblume

Neben ihrer Rolle als Zierpflanze und potenzielles Nahrungsmittel hat die Lampionblume auch eine lange Geschichte in der Heilkunde. Ihre medizinischen Eigenschaften werden sowohl in der traditionellen als auch in der modernen Medizin untersucht und genutzt.

Traditionelle Heilkunde

In der Volksmedizin verschiedener Kulturen wird die Lampionblume seit Jahrhunderten eingesetzt. Einige traditionelle Anwendungen umfassen:

- Behandlung von Harnwegsinfektionen

- Linderung von Gelenkschmerzen und Gicht

- Förderung der Verdauung

- Unterstützung bei Hautproblemen

In der traditionellen chinesischen Medizin wird die Pflanze beispielsweise zur Stärkung der Leber und Nieren verwendet. Dabei kommen oft Tees oder Tinkturen aus den getrockneten Früchten zum Einsatz.

Moderne pharmazeutische Forschung

Die wissenschaftliche Forschung hat in den letzten Jahren verstärkt die Inhaltsstoffe und potenziellen medizinischen Anwendungen der Lampionblume untersucht. Einige vielversprechende Forschungsgebiete sind:

- Entzündungshemmende Wirkung: Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Inhaltsstoffe entzündungshemmende Eigenschaften besitzen könnten.

- Antioxidative Effekte: Die Früchte enthalten Antioxidantien, die möglicherweise vor Zellschäden schützen können.

- Antimikrobielle Aktivität: Einige Extrakte zeigen Wirksamkeit gegen bestimmte Bakterien und Pilze.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass viele dieser Forschungen noch in frühen Stadien sind und weitere Studien nötig sind, um die Wirksamkeit und Sicherheit zu bestätigen.

Risiken der Selbstmedikation

Trotz der potenziellen medizinischen Vorteile ist von einer Selbstmedikation mit Lampionblumen-Präparaten dringend abzuraten. Die Gründe dafür sind vielfältig:

- Die Dosierung ist schwierig zu kontrollieren und kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

- Mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht ausreichend erforscht.

- Die Qualität und Reinheit von selbst hergestellten Präparaten kann nicht garantiert werden.

- Die giftigen Eigenschaften der Pflanze bergen bei unsachgemäßer Anwendung erhebliche Risiken.

Wer sich für die medizinische Nutzung der Lampionblume interessiert, sollte dies unbedingt mit einem Arzt oder Heilpraktiker besprechen.

Alternativen zur Lampionblume im Garten

Für Gärtner, die die dekorative Wirkung der Lampionblume schätzen, aber Bedenken wegen ihrer Giftigkeit haben, gibt es glücklicherweise einige attraktive Alternativen.

Ähnliche, ungiftige Zierpflanzen

Folgende Pflanzen können ähnliche optische Effekte erzielen, ohne die Risiken der Lampionblume:

- Ballonblume (Platycodon grandiflorus): Bildet blaue, ballonförmige Blüten.

- Lampionpflanze (Physalis alkekengi var. franchetii): Eine Variante mit größeren, aber weniger giftigen Früchten.

- Herzblume (Dicentra spectabilis): Hat herzförmige, hängende Blüten.

- Fuchsie: Bietet ähnlich hängende, aber farbenfrohe Blüten.

Sichere Optionen für Gärten mit Kindern und Haustieren

In Gärten, die von Kindern oder Haustieren genutzt werden, sollten besonders ungefährliche Pflanzen bevorzugt werden:

- Ringelblume (Calendula officinalis): Robust und kindersicher.

- Sonnenhut (Rudbeckia): Farbenfroh und ungiftig.

- Katzenminze (Nepeta): Beliebt bei Katzen und unbedenklich.

- Zinnien: Pflegeleicht und in vielen Farben erhältlich.

Vergleich der Pflegeanforderungen

Bei der Wahl einer Alternative zur Lampionblume sollten auch die Pflegeanforderungen berücksichtigt werden:

- Standort: Die meisten genannten Alternativen bevorzugen wie die Lampionblume sonnige bis halbschattige Standorte.

- Boden: Viele der Alternativen sind weniger anspruchsvoll als die Lampionblume und gedeihen in normalen Gartenböden gut.

- Wasserbedarf: Die meisten Alternativen benötigen regelmäßige, aber nicht übermäßige Bewässerung.

- Winterhärte: Einige Alternativen wie die Ballonblume sind winterhärter als die Lampionblume.

Mit der richtigen Auswahl lässt sich ein ebenso attraktiver, aber sicherer Garten gestalten, der die Lampionblume nicht vermissen lässt.

Rechtliche Aspekte und Verantwortung beim Anbau von Lampionblumen

Beim Anbau und Verkauf von Lampionblumen gibt es einige rechtliche Aspekte zu beachten. Gärtnereien und Pflanzenhändler sind verpflichtet, auf die Giftigkeit der Pflanze hinzuweisen. Oft findet man kleine Schilder oder Etiketten mit entsprechenden Warnhinweisen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Vergiftungsfällen, besonders bei Kindern und Haustieren.

Haftung bei Vergiftungsfällen

Die Frage der Haftung bei Vergiftungsfällen durch Lampionblumen ist nicht immer eindeutig zu beantworten. Grundsätzlich gilt: Wer die Pflanze in seinem Garten hat, trägt auch eine gewisse Verantwortung. Kommt es zu einem Vergiftungsfall, etwa bei einem spielenden Kind aus der Nachbarschaft, könnte der Gartenbesitzer unter Umständen haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, die Lampionblume nicht in Bereichen zu pflanzen, die leicht zugänglich für Kinder oder Tiere sind.

Empfehlungen für öffentliche Gärten und Parks

Für öffentliche Gärten und Parks gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Hier sollten Lampionblumen entweder ganz vermieden oder nur in abgegrenzten Bereichen angepflanzt werden. Deutlich sichtbare Hinweisschilder sind unerlässlich. Viele Gemeinden entscheiden sich mittlerweile dafür, auf potenziell gefährliche Pflanzen wie die Lampionblume in öffentlichen Anlagen ganz zu verzichten.

Umweltauswirkungen der Lampionblume

Die Lampionblume ist nicht nur wegen ihrer Giftigkeit ein heikles Thema, sondern auch aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. In manchen Regionen hat sie sich zu einer invasiven Art entwickelt, die heimische Pflanzen verdrängen kann.

Invasives Potenzial

Die Lampionblume vermehrt sich sowohl über Samen als auch über Wurzelausläufer. Einmal im Garten etabliert, kann sie sich schnell ausbreiten und ist dann nur schwer wieder loszuwerden. In einigen Ländern, wie etwa in Teilen der USA, gilt sie bereits als problematische invasive Art. In Deutschland ist die Situation noch nicht so dramatisch, aber Gärtner sollten die Ausbreitung im Auge behalten.

Auswirkungen auf die lokale Fauna

Die Giftigkeit der Lampionblume betrifft nicht nur Menschen und Haustiere, sondern auch wilde Tiere. Vögel und kleine Säugetiere können durch den Verzehr der Beeren zu Schaden kommen. Andererseits bieten die Blüten Nektar für Insekten, was durchaus positiv zu bewerten ist.

Ökologische Vor- und Nachteile

Bei der Lampionblume gibt es sowohl positive als auch negative Aspekte. Sie kann als Nektarquelle für Insekten dienen und bietet mit ihren dekorativen Fruchthüllen einen ästhetischen Wert. Allerdings besteht die Gefahr der unkontrollierten Ausbreitung und Verdrängung heimischer Arten. Gärtner sollten daher abwägen, ob der Anbau in ihrem speziellen Fall sinnvoll ist.

Lampionblumen: Zwischen Faszination und Vorsicht

Die Lampionblume ist eine interessante Pflanze, die mit ihren leuchtend orangefarbenen Fruchthüllen jedem Garten einen besonderen Reiz verleiht. Dennoch sollten wir uns der Risiken bewusst sein, die mit ihrem Anbau einhergehen. Die Giftigkeit der Pflanze erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen, vor allem wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben.

Letztendlich liegt es in der Verantwortung jedes einzelnen Gärtners, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen. Wer sich für den Anbau entscheidet, sollte die Pflanze an einem gut kontrollierbaren Standort platzieren und regelmäßig zurückschneiden, um eine übermäßige Ausbreitung zu verhindern. Gleichzeitig ist es wichtig, Familienmitglieder, Nachbarn und Besucher über die potenziellen Gefahren aufzuklären.

Mit dem richtigen Wissen und der nötigen Sorgfalt kann die Lampionblume durchaus ein reizvoller Bestandteil unserer Gärten sein. Sie erinnert uns daran, dass die Schönheit der Natur manchmal auch ihre Tücken hat – eine Erkenntnis, die uns zu verantwortungsvollen und achtsamen Gärtnern macht.