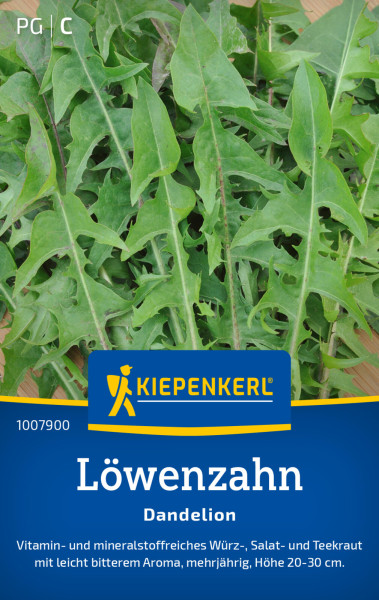

Löwenzahn: Vom Unkraut zum kulinarischen Schatz

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was man alles mit Löwenzahn anstellen kann? Von knackigen Salaten bis hin zu einem leckeren Kaffeeersatz – diese kleine Pflanze, die oft als lästiges Unkraut abgestempelt wird, hat wirklich einiges auf dem Kasten!

Löwenzahn-Wissen kompakt

- Ihr könnt die ganze Pflanze essen – und sie steckt voller guter Sachen

- Junge Blätter schmecken super im Salat

- Aus den Blüten lässt sich toller Sirup oder Tee zaubern

- Die Wurzeln können sogar Kaffee ersetzen

- Der gelbe Wiesenbewohner ist vollgepackt mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien

Löwenzahn: Unterschätzter Genuss aus der Natur

Wer hätte das gedacht? Das vermeintliche Ärgernis im Garten entpuppt sich als echte Schatztruhe für Feinschmecker. Die leuchtend gelben Blüten, die unsere Wiesen und Gärten verschönern, können auch auf unserem Teller für Furore sorgen.

Wisst ihr, unsere Omas und Opas waren da schon schlauer. In Zeiten, wo's nicht viel gab, haben sie jedes essbare Grünzeug genutzt – und der Löwenzahn war ganz vorne mit dabei. Heute erlebt dieses wilde Kraut ein echtes Comeback in der Küche.

Nährwert und gesundheitliche Vorteile von Löwenzahn

Vitamine und Mineralstoffe

Der Löwenzahn ist ein echtes Nährstoffwunder. Die Blätter sind randvoll mit Vitamin C, A und K. Obendrein stecken da noch jede Menge Kalium, Calcium und Eisen drin. Ein Salat aus frischen Löwenzahnblättern kann locker mit gekauftem Rucola oder Feldsalat mithalten – und schmeckt dabei noch viel intensiver.

Antioxidantien und Bitterstoffe

Die knallgelben Blüten sind nicht nur hübsch anzuschauen, sie stecken auch voller Antioxidantien. Die schützen unsere Zellen vor fiesen freien Radikalen. Und die Bitterstoffe, die besonders in den Blättern und Wurzeln stecken, bringen unsere Verdauung auf Trab und helfen der Leber beim Entgiften.

Potenzielle gesundheitliche Vorteile

In der Naturheilkunde ist der Löwenzahn schon lange ein alter Hase. Er soll angeblich beim Entwässern helfen, den Stoffwechsel ankurbeln und sogar bei Hautproblemen unterstützen. Ob als Tee, Salat oder Tinktur – dieses vielseitige Pflänzchen könnte unserer Gesundheit ganz natürlich auf die Sprünge helfen.

Ernte und Vorbereitung von Löwenzahn

Beste Zeitpunkte für die Ernte

Wann ihr am besten Löwenzahn erntet, hängt davon ab, was ihr damit vorhabt. Für Salate sind die jungen Blätter im Frühjahr der Knaller – die schmecken dann noch mild und sind schön zart. Die Blüten könnt ihr von April bis in den Herbst sammeln, solange sie noch schön gelb leuchten.

Richtige Reinigung und Lagerung

Nach der Ernte ist Putzen angesagt. Am besten wascht ihr die Blätter und Blüten in kaltem Wasser und schleudert sie dann trocken. Frisch verwendet schmecken sie am allerbesten, aber ihr könnt sie auch ein paar Tage im Kühlschrank in einem feuchten Tuch aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Sammlung

Beim Sammeln solltet ihr ein paar Dinge beachten: Erntet nur an Stellen, wo nicht so viel los ist, also nicht direkt an der Straße oder auf gedüngten Feldern. Und passt auf, dass ihr wirklich Löwenzahn erwischt und nicht etwa das giftige Kreuzkraut. Wenn ihr unsicher seid, fragt lieber jemanden, der sich damit auskennt.

Mit diesen Tipps steht eurem Löwenzahn-Abenteuer nichts mehr im Weg. Ob als knackiger Salat, würziger Tee oder als kreative Zutat in der Küche – dieses kleine Kraftpaket hat echt mehr drauf, als man denkt. Also, schnappt euch 'ne Gabel und ab in die Natur!

Löwenzahnblätter: Vielseitige Leckerbissen aus der Natur

Wisst ihr was? Löwenzahnblätter sind wahre Alleskönner in der Küche! Ihre leicht bittere Note und der knackige Biss machen sie zu einer spannenden Zutat für allerlei Gerichte. Lasst uns mal schauen, was wir Leckeres daraus zaubern können!

Knackige Salate und bunte Mischungen

Löwenzahnblätter sind wie gemacht für einen frischen Frühlingssalat. Einfach mit Balsamico, einem Schuss gutem Olivenöl und gerösteten Pinienkernen anmachen – schon habt ihr einen gesunden und leckeren Snack. Wer's abwechslungsreicher mag, mischt die Blätter mit Rucola oder Feldsalat. Das gibt dem Ganzen noch mehr Pfiff!

Hier noch ein kleiner Geheimtipp aus meiner Küche: Probiert mal gebratene Champignons dazu. Die erdige Note der Pilze passt super zur leichten Bitterkeit der Blätter. Ein Traum!

Gedünstete Blätter als raffinierte Beilage

Wenn euch die Bitterstoffe zu viel des Guten sind, könnt ihr die Blätter auch kurz blanchieren oder dünsten. So erinnern sie ein bisschen an Spinat und machen sich prima als Gemüsebeilage. In Olivenöl geschwenkt, mit Salz und Pfeffer gewürzt – schon habt ihr eine tolle Begleitung für Fisch oder Fleisch.

Mein persönlicher Tipp: Beim Dünsten ein paar gehackte Zwiebeln und etwas Knoblauch dazugeben. Das verleiht den Blättern noch mehr Geschmack. Einfach köstlich!

Löwenzahnpesto und andere leckere Saucen

Habt ihr schon mal daran gedacht, aus Löwenzahnblättern Pesto zu machen? Einfach die Blätter mit Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl pürieren. Das Ergebnis ist ein aromatisches Pesto, das super zu Pasta passt oder sich auch als Brotaufstrich macht.

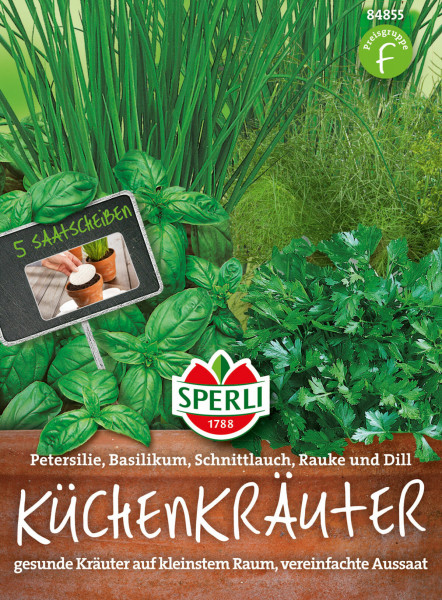

Auch in Kräutersaucen können die Blätter richtig punkten. Fein gehackt und mit anderen Kräutern wie Petersilie und Schnittlauch gemischt, ergibt das eine würzige Sauce, die toll zu Kartoffeln oder Fisch passt.

Kreative Ideen mit Löwenzahnblüten

Nicht nur die Blätter, auch die leuchtend gelben Blüten des Löwenzahns sind essbar und lassen sich zu echten Leckerbissen verarbeiten. Ihre leicht süßliche Note bringt eine ganz besondere Komponente in viele Gerichte.

Löwenzahnsirup und -honig

Ein echter Klassiker ist selbstgemachter Löwenzahnsirup, den manche auch 'Löwenzahnhonig' nennen. Dafür kocht ihr die Blütenköpfe einfach mit Zucker und Wasser auf und lasst sie ein paar Stunden ziehen. Nach dem Abseihen habt ihr einen goldgelben Sirup, der super zu Pfannkuchen oder im Tee schmeckt.

Ich mache den Sirup jedes Jahr und verschenke ihn gerne an Freunde und Familie. Kommt immer super an!

Löwenzahngelee und -marmelade

Aus den Blüten lässt sich sogar ein Gelee oder eine Marmelade zaubern. Einfach die Blüten mit Wasser auskochen, den Saft mit Gelierzucker aufkochen und in Gläser füllen. Das Ergebnis ist ein fruchtiges Gelee mit einer feinen Löwenzahnnote. Perfekt fürs Frühstücksbrötchen!

Frittierte Löwenzahnblüten

Wenn ihr mal was ganz Besonderes probieren wollt: Wie wär's mit frittierten Löwenzahnblüten? Die Blüten vorsichtig waschen, trocken tupfen und in einem leichten Teig aus Mehl, Ei und Milch wenden. Dann in heißem Öl goldbraun ausbacken. Mit Puderzucker bestreut sind sie ein köstlicher Snack oder eine ungewöhnliche Dessert-Garnitur.

Ich hab die mal auf einer Gartenparty serviert – meine Gäste waren total begeistert und konnten kaum glauben, dass man Löwenzahn so lecker zubereiten kann!

Löwenzahnwein für Genießer

Für die Erwachsenen unter uns gibt's noch was ganz Besonderes: Löwenzahnwein. Zugegeben, die Herstellung braucht etwas Zeit und Geduld, aber es lohnt sich. Die Blüten werden mit Zucker, Zitrone und Hefe angesetzt und mehrere Wochen vergoren. Am Ende habt ihr einen mild-süßen Wein mit einem wunderbaren blumigen Aroma.

Ich selbst setze jedes Frühjahr, wenn die ersten Löwenzahnblüten sprießen, eine neue Charge an. Es ist jedes Mal wieder spannend zu sehen, wie sich der Wein entwickelt.

Seht ihr? Löwenzahn hat in der Küche so viel zu bieten! Von knackigen Salaten bis hin zu selbstgemachtem Wein – diese kleine Pflanze steckt voller Überraschungen. Also, schnappt euch eure Körbchen und ab auf die Wiese zum Sammeln. Viel Spaß beim Experimentieren in der Küche!

Löwenzahnwurzeln: Vom Gartensünder zum Kaffee-Star

Ihr glaubt gar nicht, was man alles mit Löwenzahnwurzeln anstellen kann! Lasst uns mal einen Blick auf die Möglichkeiten dieses unterschätzten Pflanzenteils werfen.

Löwenzahnkaffee: Ein Genuss mit Vergangenheit und Zukunft

Stellt euch vor, ihr schlürft morgens... Löwenzahnkaffee? Ja, ihr habt richtig gehört! Diese koffeinfreie Alternative hat es echt in sich:

- Geschmack: Herrlich nussig und leicht herb, erinnert ein bisschen an Zichorienkaffee

- Zubereitung: Die gerösteten und gemahlenen Wurzeln werden wie normaler Kaffee aufgebrüht

- Gesundheit: Vollgepackt mit Antioxidantien und Mineralstoffen

Für euren eigenen Löwenzahnkaffee sammelt ihr am besten im Herbst die Wurzeln. Gründlich waschen, in kleine Stücke schneiden und bei niedriger Temperatur im Ofen rösten, bis sie dunkelbraun und knusprig sind. Dann mahlen und wie gewohnten Kaffee zubereiten. Ich mache das jedes Jahr und bin jedes Mal aufs Neue begeistert von dem Ergebnis!

Gebratene Löwenzahnwurzeln: Ein herzhafter Gaumenschmaus

Gebratene Löwenzahnwurzeln sind eine köstliche Gemüsebeilage mit einem leicht bitteren Kick. Hier mein Lieblingsrezept:

- Löwenzahnwurzeln gründlich waschen und in mundgerechte Stücke schneiden

- In einer Pfanne mit etwas Olivenöl goldbraun anbraten

- Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und einem Hauch Knoblauch würzen

- Wer mag, kann noch gehackte frische Kräuter wie Petersilie darüber streuen

Die knusprigen Wurzeln passen super zu Bratkartoffeln oder als knackiger Salat-Topping. Letztens hab ich sie zu einem Steak serviert – meine Gäste waren total verblüfft und begeistert!

Löwenzahn in Getränken: Mehr als nur ein Aufguss

Löwenzahn macht sich nicht nur auf dem Teller gut, sondern auch im Glas. Hier ein paar erfrischende Ideen, die ich selbst gerne ausprobiere.

Löwenzahntee: Ein alter Bekannter in neuem Gewand

Löwenzahntee ist nicht nur lecker, sondern tut auch noch gut. Er unterstützt die Verdauung und kann sogar entwässernd wirken. So macht ihr ihn:

- Sammelt frische oder getrocknete Löwenzahnblätter und -blüten

- Gebt 1-2 Teelöffel pro Tasse in einen Teebeutel oder Sieb

- Mit kochendem Wasser übergießen und 5-10 Minuten ziehen lassen

- Wer mag, kann mit einem Löffel Honig oder einem Spritzer Zitrone verfeinern

Mein persönlicher Tipp: Mischt den Löwenzahntee mit frischer Pfefferminze – das gibt eine extra erfrischende Note und schmeckt besonders an heißen Sommertagen!

Erfrischende Limonaden und Smoothies

An Sommertagen liebe ich eine selbstgemachte Löwenzahn-Limonade. Hier mein einfaches Rezept:

- Löwenzahnblüten mit kochendem Wasser übergießen und über Nacht ziehen lassen

- Am nächsten Tag abseihen und mit frischem Zitronensaft und etwas Honig süßen

- Mit Sprudelwasser aufgießen und mit Eiswürfeln servieren

Für einen vitaminreichen Smoothie mixe ich gerne ein paar junge Löwenzahnblätter mit Banane, Apfel und einem Schuss Apfelsaft. Das gibt einen echten Energiekick am Morgen!

Löwenzahn in der modernen Küche: Von der Wiese auf den Sterne-Teller

Es ist schon faszinierend: Das einfache 'Unkraut' aus unserem Garten hat es tatsächlich in die Haute Cuisine geschafft!

Innovative Rezeptideen von Spitzenköchen

Immer mehr Köche entdecken den Löwenzahn für sich. Hier ein paar kreative Ideen, die ich in Restaurants gesehen habe:

- Löwenzahnblüten-Tempura: Knusprig frittierte Blüten als raffinierte Vorspeise

- Löwenzahn-Pesto: Eine würzige Alternative zum klassischen Basilikum-Pesto

- Löwenzahnwurzel-Chips: Hauchdünn geschnitten und knusprig gebacken – ein toller Snack

Diese Gerichte zeigen, wie vielseitig der Löwenzahn sein kann. Von bodenständig bis raffiniert – er macht wirklich überall eine gute Figur!

Löwenzahn in der veganen und vegetarischen Küche

Für Veganer und Vegetarier ist Löwenzahn ein echter Schatz. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen, lässt er sich vielfältig einsetzen:

- Als Salat-Basis: Junge Blätter bringen einen frischen, leicht bitteren Kick

- In Aufläufen: Gehackte Blätter geben Gemüseaufläufen eine tolle würzige Note

- Als Smoothie-Zutat: Perfekt für einen grünen Powerdrink

Mein absolutes Lieblingsrezept? Löwenzahn-Gnocchi! Einfach gekochte Kartoffeln mit blanchierten, fein gehackten Löwenzahnblättern mischen, etwas Mehl dazu und zu Gnocchi formen. In Salzwasser kochen und mit selbstgemachtem veganem Pesto servieren. Ein Traum!

Ob als Kaffeeersatz, in erfrischenden Getränken oder als Zutat in der Sterneküche – Löwenzahn zeigt, dass er viel mehr drauf hat, als nur ein Unkraut zu sein. Beim nächsten Spaziergang einfach mal einen Korb mitnehmen und auf Löwenzahn-Jagd gehen. Eure Küche wird es euch danken, und ihr werdet staunen, was sich alles aus diesem kleinen Wiesenbewohner zaubern lässt!

Löwenzahn im Jahreslauf: Von der Knospe zur Pusteblume

Stellt euch vor, der Löwenzahn ist wie ein alter Freund, der uns durchs ganze Jahr begleitet. Je nach Jahreszeit zeigt er sich von einer anderen Seite - mal zart und mild, mal kräftig und würzig. Lasst uns mal einen Blick auf seinen Jahreszyklus werfen.

Frühling: Löwenzahn in Hochform

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen, ist der Löwenzahn kaum zu bremsen. Die jungen Blätter schmecken jetzt am besten - zart und mit nur einem Hauch von Bitterkeit. Perfekt für einen knackigen Salat! Und dann kommen die leuchtend gelben Blüten. Ich liebe es, sie für Sirup zu sammeln oder sie einfach so zu naschen. Probiert mal, ein paar kandierte Blüten auf einen Kuchen zu streuen - sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch klasse!

Sommer: Die volle Löwenzahn-Power

Im Sommer legt der Löwenzahn richtig los. Die Blätter werden zwar etwas bitterer, aber das macht sie zu einem tollen Kontrast in Salaten. Oder ihr dünstet sie kurz - das nimmt die Bitterkeit und ihr habt ein leckeres Gemüse. Die Wurzeln sind jetzt auch schon gut entwickelt. Wenn ihr Lust auf ein Experiment habt, grabt ein paar aus und röstet sie für einen Kaffee-Ersatz. Der Geschmack hat mich echt überrascht!

Herbst: Die zweite Runde

Überraschung! Der Löwenzahn blüht oft nochmal im Herbst. Die Blätter sind jetzt wieder milder - perfekt für einen herbstlichen Wildkräutersalat. Es ist auch die beste Zeit, um Wurzeln zu sammeln. Ich grabe immer ein paar aus, um sie zu trocknen. So hab ich auch im Winter was vom Löwenzahn.

Winter: Zeit zum Ausruhen und Genießen

Okay, zugegeben, im Winter sieht man vom Löwenzahn nicht viel. Aber das heißt nicht, dass wir ihn vergessen müssen! Jetzt ist die perfekte Zeit für einen wärmenden Tee aus den getrockneten Wurzeln. Oder wie wär's mit einem Löwenzahnpesto aus eingefrorenen Blättern? Das bringt ein bisschen Frühling in die kalte Jahreszeit!

Löwenzahn im Garten: Vom Unkraut zum Liebling

Ich weiß, viele von euch rollen jetzt wahrscheinlich mit den Augen. Löwenzahn im Garten? Absichtlich? Aber hört mal, dieser kleine Kerl hat es echt drauf! Hier ein paar Tipps, wie ihr ihn kultivieren könnt:

- Standort: Löwenzahn ist nicht wählerisch, aber an einem sonnigen bis halbschattigen Plätzchen fühlt er sich am wohlsten.

- Boden: Er mag's nährstoffreich und locker. Aber ehrlich gesagt, er wächst fast überall. Düngen? Meist nicht nötig.

- Aussaat: Einfach im Frühling oder Herbst die Samen ausstreuen. Die Natur macht den Rest.

- Pflege: Löwenzahn ist wirklich pflegeleicht. Bei Trockenheit gießen, das war's schon.

- Ernte: Fast das ganze Jahr über könnt ihr ernten. Einfach nach Bedarf pflücken.

Übrigens, wer keinen Garten hat: Löwenzahn wächst auch prima im Topf auf dem Balkon. So habt ihr immer frische Blätter für eure Küche griffbereit.

Vorsicht, Freundchen! Ein paar Dinge solltet ihr beachten

So toll der Löwenzahn auch ist, es gibt ein paar Sachen, die ihr wissen solltet, bevor ihr ihn in rauen Mengen verputzt.

Allergien und Co.

Wie bei vielen Pflanzen können auch beim Löwenzahn allergische Reaktionen auftreten. Besonders wenn ihr schon auf andere Korbblütler reagiert, solltet ihr vorsichtig sein. Typische Anzeichen sind Jucken im Mund, Hautausschläge oder - in seltenen Fällen - Probleme beim Atmen. Mein Tipp: Fangt mit kleinen Mengen an und schaut, wie euer Körper reagiert.

Wenn's um Medikamente geht

Löwenzahn kann sich mit einigen Medikamenten in die Quere kommen. Besonders aufpassen solltet ihr bei:

- Blutverdünnern: Löwenzahn enthält Vitamin K, das kann die Wirkung von Mitteln wie Marcumar beeinflussen.

- Entwässernden Medikamenten: Löwenzahn treibt selbst Wasser aus dem Körper - das könnte zu viel des Guten sein.

- Diabetesmedikamenten: Er kann den Blutzucker beeinflussen.

Im Zweifel lieber mal mit dem Arzt oder Apotheker quatschen, bevor ihr Löwenzahn in großen Mengen esst.

Löwenzahn in der Küche: Ein echtes Multitalent

Nach unserer kleinen Reise durch die Welt des Löwenzahns wird klar: Dieses oft unterschätzte Pflänzchen hat es echt in sich! Von zarten Frühlingsblättern im Salat über süßen Blütensirup im Sommer bis hin zum würzigen Kaffeeersatz aus der Wurzel im Winter - der Löwenzahn hat das ganze Jahr über was zu bieten.

Ob als Star in einem Wildkräutersalat, als aromatischer Kick in Pestos und Smoothies oder als überraschende Note in Desserts - Löwenzahn bringt echt Schwung in die Küche. Und das Beste? Er wächst oft direkt vor der Haustür und kostet keinen Cent!

Also, traut euch ruhig, mit Löwenzahn zu experimentieren. Vielleicht entdeckt ihr ja euer neues Lieblingsrezept oder überrascht eure Gäste beim nächsten Essen mit einer besonderen Zutat. Die Möglichkeiten sind echt vielfältig. Lasst euch von der Natur inspirieren und bringt ein Stückchen Wildnis auf euren Teller. Ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein. Also, ran an den Löwenzahn und guten Appetit!