Naturnahes Gärtnern: Ein Paradies für Mensch und Natur

Wie wunderbar es ist, den eigenen Garten in ein blühendes Ökosystem zu verwandeln! Naturnahes Gärtnern fördert nicht nur die Artenvielfalt, sondern schafft auch eine Oase der Ruhe, in der man die Seele baumeln lassen kann.

Grundsätze des naturnahen Gartens

- Heimische Pflanzen als Grundlage

- Verzicht auf Chemie für gesunden Boden

- Wassermanagement für nachhaltiges Gärtnern

- Ganzjährige Pflege für dauerhaften Erfolg

Was bedeutet naturnahes Gärtnern?

Naturnahes Gärtnern ist eine Philosophie, die Mensch und Natur in Einklang bringt. Es geht darum, einen Lebensraum zu schaffen, der die natürlichen Prozesse unterstützt und fördert. Statt gegen die Natur zu arbeiten, lernen wir von ihr und kooperieren mit ihr.

In meinem eigenen Garten habe ich über die Jahre beobachtet, wie sich ein faszinierendes Gleichgewicht eingestellt hat. Wo früher sterile Rasenflächen dominierten, summt und brummt es heute vor Leben. Die Umstellung auf naturnahes Gärtnern hat nicht nur die Biodiversität erhöht, sondern auch meine Freude am Gärtnern neu entfacht.

Vorteile für Umwelt und Mensch

Ein naturnaher Garten bietet zahlreiche Vorteile:

- Förderung der Artenvielfalt: Heimische Pflanzen ziehen eine Vielzahl von Insekten und Vögeln an.

- Verbesserung des Mikroklimas: Mehr Grün sorgt für angenehmere Temperaturen und bessere Luftqualität.

- Reduzierter Pflegeaufwand: Natürliche Systeme regulieren sich weitgehend selbst.

- Gesünderer Boden: Der Verzicht auf Chemie fördert das Bodenleben.

- Stressabbau: Ein naturnaher Garten lädt zum Entspannen und Beobachten ein.

Grundprinzipien der naturnahen Gartengestaltung

Um einen naturnahen Garten anzulegen, sollten Sie folgende Prinzipien beachten:

- Vielfalt statt Einfalt: Mischen Sie verschiedene heimische Pflanzenarten.

- Strukturreichtum: Schaffen Sie unterschiedliche Lebensräume wie Hecken, Totholz oder Steinhaufen.

- Kreisläufe schließen: Kompostieren Sie Gartenabfälle und nutzen Sie Regenwasser.

- Verzicht auf Giftstoffe: Setzen Sie auf natürliche Schädlingsregulation.

- Geduld haben: Geben Sie der Natur Zeit, sich zu entwickeln.

Planung eines naturnahen Gartens

Die Umgestaltung zu einem naturnahen Garten beginnt mit einer sorgfältigen Planung. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Garten genau zu beobachten und zu analysieren.

Standortanalyse und Bodenbeschaffenheit

Jeder Garten ist einzigartig. Bevor Sie loslegen, sollten Sie folgende Aspekte untersuchen:

- Sonneneinstrahlung: Welche Bereiche sind sonnig, welche schattig?

- Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden sandig, lehmig oder humos?

- pH-Wert: Die meisten Pflanzen bevorzugen leicht saure bis neutrale Böden.

- Feuchtigkeit: Gibt es trockene oder feuchte Stellen?

- Windverhältnisse: Wo ist es windgeschützt, wo eher zugig?

Mit diesen Informationen können Sie die richtigen Pflanzen für die jeweiligen Standorte auswählen. In meinem Garten habe ich anfangs den Fehler gemacht, Schattenpflanzen in die pralle Sonne zu setzen - ein kostspieliger Irrtum, den Sie vermeiden können.

Auswahl heimischer Pflanzen

Heimische Pflanzen sind das Fundament eines naturnahen Gartens. Sie sind perfekt an die lokalen Bedingungen angepasst und bieten heimischen Tieren Nahrung und Lebensraum. Einige empfehlenswerte Arten sind:

- Wildstauden: Margerite, Schafgarbe, Wiesensalbei

- Sträucher: Holunder, Haselnuss, Weißdorn

- Bäume: Vogelkirsche, Feldahorn, Eberesche

- Kletterpflanzen: Waldrebe, Geißblatt, Efeu

Achten Sie darauf, eine Mischung aus Früh-, Sommer- und Spätblühern zu wählen, um über das ganze Jahr hinweg Nahrung für Insekten bereitzustellen.

Gestaltungselemente für mehr Biodiversität

Um die Artenvielfalt zu fördern, sollten Sie verschiedene Strukturen in Ihren Garten integrieren:

- Wildblumenwiese: Ein Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge

- Trockenmauer: Lebensraum für Eidechsen und wärmeliebende Pflanzen

- Totholzhaufen: Unterschlupf für Igel und Insekten

- Wasserstelle: Trinkmöglichkeit für Vögel und Lebensraum für Amphibien

- Hecken: Nistplätze und Schutz für Vögel

In meinem Garten hat sich besonders die Wildblumenwiese als Anziehungspunkt für Insekten erwiesen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Artenvielfalt von Jahr zu Jahr erhöht.

Zeitplan und Umsetzungsstrategie

Die Umgestaltung zu einem naturnahen Garten braucht Zeit. Gehen Sie schrittweise vor:

- Erste Phase: Analyse, Planung und erste kleine Umgestaltungen

- Zweite Phase: Anlage größerer Strukturen wie Wildblumenwiese oder Hecke

- Dritte Phase: Feinabstimmung und Ergänzungen

Beobachten Sie genau, wie sich Ihr Garten entwickelt und passen Sie Ihre Pläne bei Bedarf an. Naturnahes Gärtnern ist ein fortlaufender Prozess des Lernens und Anpassens.

Mit diesen Grundlagen sind Sie gut vorbereitet, um Ihren eigenen naturnahen Garten zu gestalten. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren und genießen Sie die Verwandlung Ihres Gartens in ein lebendiges Ökosystem.

Lebensräume für die Artenvielfalt schaffen

Ein naturnaher Garten ist wie ein Mosaik verschiedener Lebensräume. Je vielfältiger diese sind, desto mehr Tiere und Pflanzen finden hier ihr Zuhause. In meinem eigenen Garten habe ich fasziniert beobachtet, wie sich mit jedem neuen Element die Artenvielfalt vergrößert hat. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie wir solche Oasen der Biodiversität anlegen können.

Wildblumenwiesen anlegen und pflegen

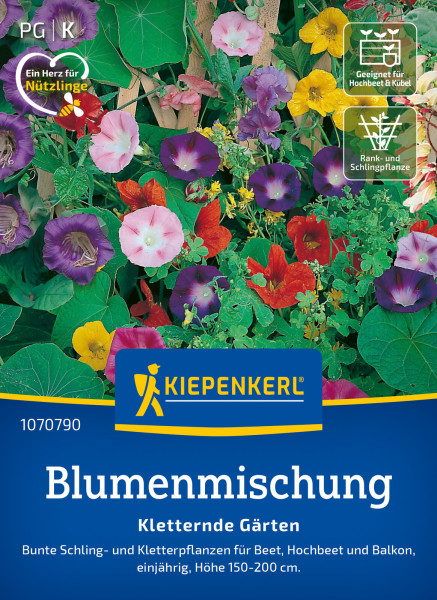

Eine Wildblumenwiese ist das Herzstück eines naturnahen Gartens. Sie bietet nicht nur Nahrung, sondern auch Lebensraum für zahlreiche Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Für die Anlage empfiehlt sich ein sonniger bis halbschattiger Standort. Entfernen Sie die Grasnarbe und lockern Sie den Boden oberflächlich auf. Dann können Sie eine Wildblumenmischung aus heimischen Arten aussäen.

Bei der Pflege gilt das Motto: Weniger ist mehr! Mähen Sie die Wiese nur ein- bis zweimal im Jahr, idealerweise im Frühsommer und Herbst. Lassen Sie das Mähgut einige Tage liegen, damit Samen ausfallen können, bevor Sie es entfernen. Mit der Zeit entwickelt sich so eine artenreiche Blumenwiese, die Ihren Garten in ein Summen und Brummen verwandelt.

Hecken und Gehölze als Rückzugsorte

Hecken und Gehölze sind wahre Multitalente im naturnahen Garten. Sie bieten Nistplätze für Vögel, Unterschlupf für Igel und andere Kleintiere und sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten. Bei der Auswahl sollten Sie heimische Arten wie Weißdorn, Holunder oder Haselnuss bevorzugen.

Pflanzen Sie die Gehölze in Gruppen oder als gemischte Hecke. Scheuen Sie sich nicht, auch wilde Ecken zuzulassen, wo Brombeeren und andere Kletterpflanzen wachsen können. Diese dichten Strukturen sind besonders wertvoll für die Tierwelt und können Ihren Garten in ein kleines Wildnis-Paradies verwandeln.

Totholz und Steinhaufen integrieren

Totholz mag für manche unordentlich aussehen, ist aber ein wahres Schatzkästchen für die Natur. Alte Baumstämme, Wurzeln oder Astschnitt bieten Lebensraum für Käfer, Wildbienen und andere Insekten. Auch Pilze und Moose siedeln sich hier an und schaffen mit der Zeit ein faszinierendes Miniatur-Ökosystem.

Steinhaufen wiederum sind wie kleine Sonneninseln für Eidechsen und Verstecke für Amphibien. Schichten Sie einfach verschiedene Natursteine locker aufeinander und lassen Sie Hohlräume. Mit der Zeit wird sich der Steinhaufen begrünen und sich harmonisch in den Garten einfügen. Es ist erstaunlich zu beobachten, wie schnell solch einfache Strukturen von der Natur angenommen werden.

Wasserstellen und Feuchtbiotope gestalten

Wasser ist wie ein Magnet für die Tierwelt. Selbst kleine Wasserstellen wie eine simple Vogeltränke oder ein Mini-Teich locken sofort Besucher an. Für ein größeres Feuchtbiotop wählen Sie am besten eine sonnige bis halbschattige Stelle. Gestalten Sie die Ufer flach und bepflanzen Sie sie mit heimischen Sumpf- und Wasserpflanzen.

Denken Sie auch an seichte Bereiche, die gelegentlich austrocknen können. Diese sind wichtig für spezialisierte Pflanzen und Tiere. Mit etwas Geduld werden Sie bald Libellen beim Sonnenbaden, Frösche beim Quaken und vielleicht sogar Molche bei ihren Unterwasserausflügen in Ihrem Garten beobachten können. Es ist jedes Mal wie ein kleines Wunder, wenn neue Arten Ihren Garten entdecken.

Die Insektenvielfalt fördern

Insekten sind die heimlichen Helden unserer Gärten. Sie bestäuben Pflanzen, regulieren Schädlinge und sind Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere. Leider sind ihre Bestände in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Umso wichtiger ist es, ihnen in unseren Gärten ein Zuhause zu bieten.

Nektarreiche Pflanzen für Bestäuber

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge brauchen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ein vielfältiges Nahrungsangebot. Pflanzen Sie daher eine bunte Mischung heimischer Blühpflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten Nektar und Pollen bieten. Gute Beispiele sind Lungenkraut und Lerchensporn im Frühling, Wilder Majoran und Glockenblumen im Sommer sowie Herbstastern und Fetthenne im Herbst.

Achten Sie besonders auf ungefüllte Blüten. Stark gezüchtete Gartenblumen mit gefüllten Blüten mögen für uns Menschen schön aussehen, bieten aber oft wenig Nektar und Pollen. Wildformen oder naturnahe Züchtungen sind hier die bessere Wahl und laden zu einem regen Besucherverkehr in Ihrem Garten ein.

Bau und Platzierung von Insektenhotels

Insektenhotels sind wie kleine Wohnungen für Wildbienen und andere Insekten. Sie können diese relativ einfach selbst bauen oder kaufen. Wichtig ist, dass Sie verschiedene Materialien und Lochgrößen anbieten. Hohle Pflanzenstängel, Holzblöcke mit Bohrungen und Lehm sind bewährte Materialien.

Platzieren Sie das Insektenhotel an einem sonnigen, regengeschützten Ort. In der Nähe sollten nektarreiche Blühpflanzen wachsen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie verschiedene Insekten einziehen und ihre Brutkammern verschließen. Jedes verschlossene Loch ist wie ein kleines Versprechen auf neues Leben im nächsten Frühjahr.

Schmetterlingsgärten anlegen

Schmetterlinge sind nicht nur wunderschön anzusehen, sie sind auch wichtige Bestäuber. Um sie anzulocken, braucht es sowohl Nektarpflanzen für die erwachsenen Falter als auch Futterpflanzen für die Raupen. Beliebte Nektarpflanzen sind Schmetterlingsflieder, Wilder Thymian und Blutweiderich.

Für die Raupen sind oft spezielle Pflanzen nötig. Der majestätische Schwalbenschwanz braucht zum Beispiel Wilde Möhre oder Fenchel, während die Raupen des farbenprächtigen Tagpfauenauges auf Brennnesseln angewiesen sind. Lassen Sie daher auch solche oft verkannten 'Unkräuter' in einer Ecke Ihres Gartens stehen. Sie werden überrascht sein, wie viel Leben sie anziehen.

Wildbienen und andere nützliche Insekten fördern

Wildbienen sind oft Spezialisten und brauchen bestimmte Pflanzen. Die Glockenblumen-Scherenbiene beispielsweise sammelt nur an Glockenblumen. Pflanzen Sie daher eine möglichst große Vielfalt an heimischen Wildpflanzen, um möglichst vielen Arten ein Zuhause zu bieten.

Auch offene Bodenstellen sind wichtig, da viele Wildbienen im Boden nisten. Lassen Sie daher ruhig einige Stellen unbepflanzt und ungemulcht. Verzichten Sie außerdem auf Pestizide, diese schaden nicht nur den Schädlingen, sondern auch den nützlichen Insekten und können das empfindliche Gleichgewicht in Ihrem Garten stören.

Mit diesen Maßnahmen schaffen Sie einen lebendigen und erstaunlich pflegeleichten Garten. Die Natur reguliert sich weitgehend selbst und Sie können die zunehmende Vielfalt beobachten und genießen. Es ist jedes Mal wie eine kleine Entdeckungsreise zu sehen, wie sich mit der Zeit immer mehr Arten in Ihrem Garten ansiedeln und ein komplexes, faszinierendes Ökosystem entsteht. Ihr Garten wird zu einem Ort voller Leben und Überraschungen, der Ihnen täglich neue Einblicke in die Wunder der Natur schenkt.

Naturnahes Gärtnern in der Praxis

Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel

In einem naturnahen Garten setzen wir auf sanfte Methoden zum Schutz unserer Pflanzen. Statt zur Chemie zu greifen, kommen biologische Alternativen zum Einsatz. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen ganz von allein mit Blattläusen fertig werden. Gegen Pilzkrankheiten haben sich in meinem Garten Pflanzenjauchen aus Brennnesseln oder Schachtelhalm als wirksam erwiesen. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Wahl robuster, standortgerechter Pflanzen - diese sind von Natur aus widerstandsfähiger und benötigen weniger Pflege.

Kompostierung und natürliche Düngung

Der Komposthaufen ist das Herzstück eines naturnahen Gartens. Hier verwandeln sich Pflanzenreste, Laub und Rasenschnitt wie durch Zauberhand in wertvollen Humus. Nach einiger Zeit - die Geduld lohnt sich! - erhalten wir nährstoffreichen Kompost, der unsere Beete auf natürliche Weise düngt. Zusätzlich können wir mit Gründüngung, Mulchen und selbst angesetzten Jauchen die Bodenstruktur verbessern und unsere Pflanzen mit Nährstoffen versorgen. So schließen sich die Kreisläufe, und ein gesundes Bodenleben entsteht.

Mulchen und Bodenpflege

Eine Mulchschicht aus organischem Material wie Rasenschnitt, Laub oder Häckselgut ist ein wahrer Alleskönner: Sie unterdrückt Unkraut, hält den Boden feucht und lädt Bodenlebewesen zum Festschmaus ein. Beim Verrotten gibt der Mulch zudem Nährstoffe ab - ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Pflanzen. Den Boden selbst bearbeiten wir möglichst behutsam. Statt umzugraben, lockern wir ihn sanft mit einer Grabegabel. So bleiben die natürlichen Bodenstrukturen erhalten, und das Bodenleben kann ungestört seiner Arbeit nachgehen.

Wassermanagement und Regenwassernutzung

Im naturnahen Garten gehen wir sorgsam mit der kostbaren Ressource Wasser um. Regenwasser von Dächern fangen wir in Tonnen oder Zisternen auf - ein wahrer Schatz für Trockenperioden. Mulchen und tief wurzelnde Pflanzen helfen uns dabei, das Wasser im Boden zu speichern. Mit cleveren Methoden wie Tröpfchenbewässerung oder dem Gießen am frühen Morgen minimieren wir Verdunstungsverluste. Es ist erstaunlich zu sehen, wie gut unsere Pflanzen mit weniger Wasser zurechtkommen, wenn wir die natürlichen Prozesse unterstützen.

Ganzjährige Pflege des naturnahen Gartens

Saisonale Aufgaben und Pflegemaßnahmen

Ein naturnaher Garten braucht das ganze Jahr über unsere Aufmerksamkeit, aber keine Sorge - die Arbeit verteilt sich ganz natürlich über die Jahreszeiten. Im Frühjahr säen und pflanzen wir voller Vorfreude, im Sommer ernten und gießen wir. Der Herbst eignet sich wunderbar zum Mulchen und für Bodenverbesserungen. Und im Winter? Da können wir in Ruhe planen und Nisthilfen bauen. Der Schlüssel liegt darin, im Einklang mit den natürlichen Zyklen zu arbeiten. So bleibt die Arbeit überschaubar und macht vor allem eines: Freude!

Umgang mit Wildkräutern

Viele sogenannte 'Unkräuter' entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als wertvolle Wildkräuter. Gänseblümchen, Löwenzahn oder Gundermann sind wahre Multitalente: Sie bieten Nahrung für Insekten und können sogar in der Küche verwendet werden. In meinem Garten lasse ich sie gezielt an geeigneten Stellen wachsen. Nur wo sie wirklich stören, entferne ich sie behutsam von Hand. So entsteht mit der Zeit ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Kultur- und Wildpflanzen - ein kleines Paradies für Mensch und Tier.

Schnittmaßnahmen bei Gehölzen und Stauden

Beim Schneiden von Sträuchern, Bäumen und Stauden orientieren wir uns am natürlichen Wuchs der Pflanzen. Radikale Eingriffe sind tabu - schließlich möchten wir die Natur unterstützen, nicht gegen sie arbeiten. Viele Stauden dürfen bei mir gerne über den Winter stehen bleiben - ihre Samenstände bieten Vögeln Nahrung und sehen obendrein wunderschön aus, gerade wenn Raureif sie überzieht. Hecken schneide ich möglichst außerhalb der Brutzeit, um die gefiederten Gartenbewohner nicht zu stören. Bei Obstbäumen beschränke ich mich auf einen sanften Erziehungsschnitt. So fördern wir vitales Wachstum und natürliche Strukturen - und ernten nebenbei köstliches Obst.

Winterschutz für Pflanzen und Tiere

Im naturnahen Garten bereiten wir nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tiere auf den Winter vor. Frostempfindliche Kübelpflanzen bekommen bei mir ein geschütztes Plätzchen oder werden warm eingepackt. Stauden und Gräser lasse ich teilweise stehen - sie bieten Insekten und Kleintieren willkommenen Unterschlupf. Laub harke ich unter Sträucher oder auf Beete, wo es als natürliche Winterdecke dient. Mit Reisighaufen, Totholz oder einem Laubhaufen schaffe ich zusätzliche Überwinterungsquartiere für Igel und Co. Es ist jedes Jahr aufs Neue faszinierend zu sehen, wie der Garten auch in der kalten Jahreszeit voller Leben ist. So wird unser Garten zum ganzjährigen Lebensraum - ein Ort, an dem die Natur auch im Winter ihre Wunder entfaltet.

Beobachtung und Dokumentation der Biodiversität

Ein naturnaher Garten ist ein faszinierendes Ökosystem in ständigem Wandel. Um diese Veränderungen zu verstehen und den Erfolg unserer Bemühungen einzuschätzen, ist es sinnvoll, die Artenvielfalt im Garten zu beobachten und zu dokumentieren. Ich habe damit vor einigen Jahren begonnen und bin immer wieder überrascht, welche Entdeckungen ich mache!

Methoden zur Erfassung der Artenvielfalt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Biodiversität im Garten zu erfassen:

- Sichtbeobachtungen: Notieren Sie regelmäßig, welche Tiere und Pflanzen Sie entdecken.

- Fotodokumentation: Halten Sie Pflanzen, Insekten und andere Tiere mit der Kamera fest.

- Insektenfallen: Nutzen Sie schonende Methoden wie Barberfallen, um bodenbewohnende Insekten zu zählen.

- Vogelzählungen: Beobachten Sie zu bestimmten Zeiten die gefiederten Besucher Ihres Gartens.

Führen eines Gartentagebuchs

Ein Gartentagebuch ist ein wertvolles Werkzeug, um die Entwicklung des naturnahen Gartens festzuhalten. Notieren Sie darin:

- Wetterbedingungen

- Blühzeiten von Pflanzen

- Erste und letzte Sichtungen von Insekten und Vögeln

- Besondere Ereignisse wie die Ansiedlung neuer Arten

Ich führe seit Jahren ein solches Tagebuch und bin immer wieder erstaunt, wie viel sich von Jahr zu Jahr verändert. Es hilft mir auch, Zusammenhänge zu erkennen, zum Beispiel wie sich bestimmte Wetterbedingungen auf die Pflanzen und Tiere auswirken.

Teilnahme an Citizen-Science-Projekten

Viele wissenschaftliche Einrichtungen und Naturschutzorganisationen führen Projekte durch, bei denen Hobbygärtner ihre Beobachtungen melden können. Das ist nicht nur spannend, sondern trägt auch zur Forschung bei. Einige bekannte Projekte sind:

- Insektensommer des NABU

- Stunde der Gartenvögel

- Tagfalter-Monitoring Deutschland

Herausforderungen und Lösungsansätze

Ein naturnaher Garten bringt auch Herausforderungen mit sich. Hier einige Tipps, wie Sie damit umgehen können:

Umgang mit unerwünschten Tieren und Pflanzen

In einem naturnahen Garten finden sich manchmal auch Tiere oder Pflanzen ein, die wir nicht unbedingt haben möchten. Statt zu drastischen Maßnahmen zu greifen, gibt es oft sanftere Lösungen:

- Schnecken: Fördern Sie natürliche Fressfeinde wie Igel und Vögel. Sammeln Sie Schnecken in den Abendstunden ab.

- Blattläuse: Tolerieren Sie einen gewissen Befall, er lockt nützliche Insekten an. Bei Überhand hilft oft eine Schmierseifenlösung.

- Wildkräuter: Viele sind essbar oder haben medizinische Wirkungen. Lernen Sie sie kennen und nutzen Sie sie.

Balancieren zwischen Ordnung und Wildnis

Ein naturnaher Garten muss nicht verwildert aussehen. Finden Sie Ihren eigenen Stil:

- Schaffen Sie geordnete Bereiche neben wilderen Ecken.

- Nutzen Sie natürliche Materialien für Einfassungen und Wege.

- Mähen Sie Wiesenbereiche in geschwungenen Formen.

Integration des naturnahen Gartens in die Nachbarschaft

Manchmal stoßen naturnahe Gärten auf Unverständnis in der Nachbarschaft. Hier einige Tipps:

- Erklären Sie Ihren Nachbarn Ihr Konzept und die Vorteile für die Umwelt.

- Laden Sie zu Gartenfesten ein, um die Schönheit zu zeigen.

- Halten Sie Randbereiche ordentlich, um einen gepflegten Eindruck zu machen.

Langfristiger Nutzen und Zukunftsperspektiven

Ein naturnaher Garten ist mehr als nur ein Hobby - er ist ein aktiver Beitrag zum Naturschutz und zur Förderung der Biodiversität.

Positive Auswirkungen auf lokale Ökosysteme

Ihr Garten kann ein wichtiger Trittstein für Tiere und Pflanzen sein, besonders in städtischen Gebieten. Er bietet:

- Nahrung und Nistplätze für Vögel und Insekten

- Rückzugsorte für bedrohte Arten

- Genetische Vielfalt durch heimische Pflanzen

Persönlicher Beitrag zum Naturschutz

Mit Ihrem naturnahen Garten leisten Sie einen wertvollen Beitrag:

- Sie reduzieren den Einsatz von Chemikalien

- Sie fördern die Bodengesundheit

- Sie tragen zur Klimaanpassung bei, indem Sie Lebensräume schaffen

Grüne Oasen für die Zukunft

Naturnahes Gärtnern ist mehr als ein vorübergehender Trend - es ist eine Notwendigkeit für eine lebenswerte Zukunft. Jeder Garten, ob groß oder klein, kann dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen. Indem wir unsere Gärten als Teil eines größeren Ökosystems verstehen, können wir gemeinsam daran arbeiten, grüne Oasen zu schaffen, die nicht nur uns, sondern auch zukünftigen Generationen Freude bereiten und einen Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Umwelt leisten.