Ölkürbis: Ein faszinierendes Gewächs mit vielseitigem Nutzen

Der Ölkürbis, auch als Steirischer Ölkürbis bekannt, ist eine bemerkenswerte Kürbisart mit schalenlosen Kernen und erstaunlichen Verwendungsmöglichkeiten. In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich die Vorzüge dieser besonderen Pflanze schätzen gelernt.

Kernpunkte zum Ölkürbisanbau

- Ursprünglich aus der Steiermark stammend

- Schalenlose Kerne erleichtern die Ölgewinnung

- Benötigt viele Nährstoffe und Wärme

- Biologischer Anbau erfordert besondere Aufmerksamkeit

- Vielfältige Nutzung in der Küche und Naturheilkunde

Die faszinierende Geschichte des Steirischen Ölkürbis

Die Wurzeln des Ölkürbis liegen in der österreichischen Steiermark. Seine Entstehung verdankt er einer zufälligen Mutation im 19. Jahrhundert. Damals entdeckten Bauern Kürbisse mit Kernen ohne harte Schale - eine Besonderheit, die die Ölgewinnung revolutionierte.

Diese Entdeckung markierte den Beginn einer beeindruckenden Entwicklung. Die Steirer erkannten rasch das Potenzial dieser neuen Kürbissorte. Die Kultivierung und Züchtung des Ölkürbis wurde vorangetrieben, und bald war das daraus gewonnene Kürbiskernöl nicht mehr aus der regionalen Küche wegzudenken.

Botanische Eigenschaften und Besonderheiten

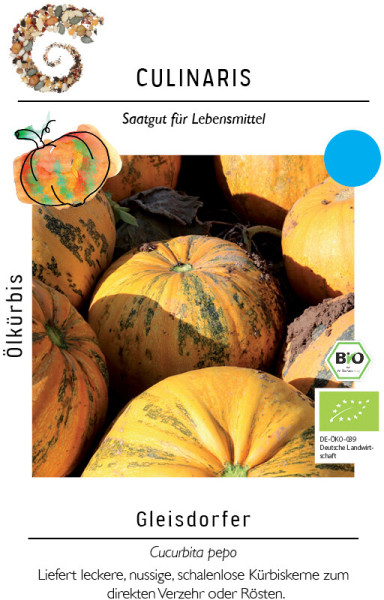

Der Ölkürbis, wissenschaftlich als Cucurbita pepo var. styriaca bezeichnet, gehört zur Familie der Kürbisgewächse. Sein herausragendes Merkmal sind die schalenlosen Kerne, die sich direkt verzehren oder zu Öl verarbeiten lassen.

Die Pflanze selbst stellt einige Ansprüche. Sie braucht viel Wärme und Nährstoffe, um optimal zu gedeihen. Die großen, dunkelgrünen Blätter bilden ein dichtes Blattwerk, das den Boden gut bedeckt. Die Früchte können je nach Sorte unterschiedlich aussehen - von dunkelgrün bis hin zu orange mit grünen Streifen.

Die besonderen Ölkürbiskerne

Die Kerne des Ölkürbis sind dunkelgrün und haben eine dünne, weiche Hülle statt einer harten Schale. Diese Eigenschaft macht sie nicht nur leicht zu verarbeiten, sondern auch besonders wertvoll für die Ölproduktion. Die Kerne enthalten bis zu 50% Öl, das reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen ist.

Wirtschaftliche Bedeutung und vielfältige Verwendung

Der Anbau von Ölkürbissen hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt, besonders in der Steiermark und angrenzenden Regionen. Das aus den Kernen gewonnene Kürbiskernöl ist ein begehrtes Produkt, das nicht nur in der Küche, sondern auch in der Naturheilkunde geschätzt wird.

Kulinarische Verwendung

Kürbiskernöl wird vor allem als hochwertiges Speiseöl verwendet. Sein nussiger Geschmack macht es zu einer beliebten Zutat für Salate, Suppen und sogar Desserts. Die Kerne selbst finden als Snack oder als Zutat in Backwaren Verwendung.

Medizinische Anwendungen

In der Volksmedizin werden Ölkürbiskerne und -öl traditionell bei Prostatabeschwerden eingesetzt. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Inhaltsstoffe tatsächlich positive Effekte haben könnten. Auch bei Blasenschwäche wird Kürbiskernöl gerne verwendet.

Grundlagen des biologischen Anbaus von Ölkürbissen

Der biologische Anbau von Ölkürbissen stellt besondere Anforderungen an den Gärtner oder Landwirt. Er basiert auf den Prinzipien der nachhaltigen Landwirtschaft und verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Dünger.

Prinzipien des Bioanbaus

Beim Bioanbau von Ölkürbissen steht die Förderung eines gesunden Bodenlebens im Vordergrund. Dies wird durch schonende Bodenbearbeitung, den Einsatz von organischem Dünger und eine durchdachte Fruchtfolge erreicht. Auch die Förderung von Nützlingen spielt eine wichtige Rolle beim biologischen Pflanzenschutz.

Vor- und Nachteile im Vergleich zum konventionellen Anbau

Der Bioanbau von Ölkürbissen bietet einige Vorteile. Die Früchte sind frei von Pestizidrückständen und der Boden wird nachhaltig bewirtschaftet. Allerdings stehen diesen Vorteilen auch Herausforderungen gegenüber. Der Ertrag kann im Bioanbau geringer ausfallen und der Arbeitsaufwand ist oft höher, besonders bei der Unkrautbekämpfung und dem Pflanzenschutz.

Eine besondere Herausforderung stellt der hohe Nährstoffbedarf des Ölkürbis dar. Im Bioanbau muss dieser durch geschickte Fruchtfolgeplanung und den Einsatz von organischen Düngern gedeckt werden. Auch der Schutz vor Schädlingen wie der Kürbisfliege erfordert im Bioanbau besondere Maßnahmen.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Zertifizierung

Der biologische Anbau von Ölkürbissen unterliegt in Deutschland strengen gesetzlichen Vorgaben. Diese sind in der EG-Öko-Verordnung und dem deutschen Öko-Landbaugesetz festgelegt. Betriebe, die Biokürbisse anbauen möchten, müssen sich einem Zertifizierungsverfahren unterziehen und werden regelmäßig kontrolliert.

Die Zertifizierung umfasst den gesamten Produktionsprozess - von der Aussaat bis zur Ernte und Lagerung. Nur Betriebe, die alle Anforderungen erfüllen, dürfen ihre Produkte als 'Bio' oder 'Öko' vermarkten. Diese strengen Kontrollen sollen das Vertrauen der Verbraucher in Bioprodukte sicherstellen.

Standortansprüche und Bodenvorbereitung

Der erfolgreiche Anbau von Ölkürbissen beginnt mit der richtigen Standortwahl und einer gründlichen Bodenvorbereitung. Beide Faktoren sind entscheidend für das Gedeihen der Pflanzen und die Qualität der Ernte.

Klimatische Anforderungen

Ölkürbisse sind wärmeliebende Pflanzen. Sie benötigen einen sonnigen Standort und gedeihen am besten bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Frost vertragen sie überhaupt nicht, weshalb sie erst nach den Eisheiligen ins Freiland gepflanzt werden sollten.

Die Vegetationsperiode des Ölkürbis beträgt etwa 140 bis 160 Tage. In dieser Zeit braucht er ausreichend Wärme und Feuchtigkeit. Besonders in der Blüte- und Fruchtbildungsphase ist eine gleichmäßige Wasserversorgung wichtig. Zu viel Nässe kann allerdings zu Problemen mit Pilzkrankheiten führen.

Bodenqualität und -bearbeitung

Ölkürbisse bevorzugen einen tiefgründigen, nährstoffreichen Boden mit guter Wasserhaltefähigkeit. Ideal sind lehmige Sandböden oder sandige Lehmböden mit einem pH-Wert zwischen 6 und 7. Schwere, zur Staunässe neigende Böden sind weniger geeignet.

Die Bodenvorbereitung beginnt idealerweise schon im Herbst mit einer Gründüngung. Im Frühjahr wird der Boden dann tief gelockert, um den Kürbispflanzen eine gute Durchwurzelung zu ermöglichen. Eine Bodenuntersuchung kann helfen, den Nährstoffbedarf genau zu ermitteln und gezielte Düngungsmaßnahmen zu planen.

Fruchtfolgegestaltung im Bioanbau

Eine durchdachte Fruchtfolge ist im biologischen Anbau von Ölkürbissen besonders wichtig. Sie hilft, Krankheiten und Schädlinge zu reduzieren und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Ölkürbisse sollten nicht nach anderen Kürbisgewächsen oder nach sich selbst angebaut werden. Eine Anbaupause von mindestens vier Jahren wird empfohlen.

Gute Vorfrüchte für Ölkürbisse sind Getreide, Kleegras oder Leguminosen. Diese hinterlassen einen gut strukturierten Boden und binden im Fall der Leguminosen zusätzlich Stickstoff. Als Nachfrucht eignen sich beispielsweise Getreide oder Gründüngungspflanzen, die von den Nährstoffresten des Kürbis profitieren können.

Mit der richtigen Standortwahl, sorgfältiger Bodenvorbereitung und einer durchdachten Fruchtfolge legen Biogärtner und -landwirte den Grundstein für einen erfolgreichen Anbau von Ölkürbissen. Diese Sorgfalt zahlt sich in gesunden Pflanzen und einer hochwertigen Ernte aus.

Aussaat und Pflanzung von Ölkürbissen: Ein Leitfaden für Hobbygärtner

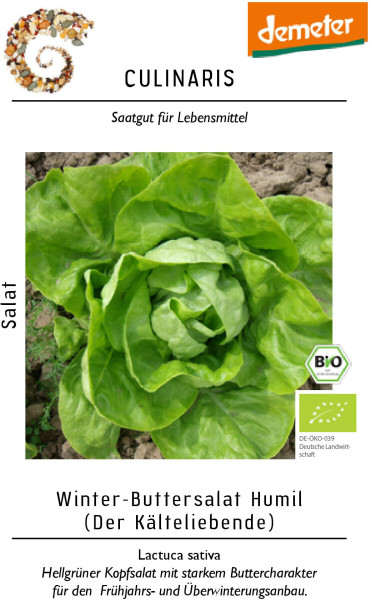

Die richtige Saatgutauswahl: Der Schlüssel zum Erfolg

Als langjährige Gärtnerin habe ich gelernt, dass die Wahl des richtigen Saatguts entscheidend ist. Für Ölkürbisse rate ich zu hochwertigen, zertifizierten Bio-Sorten. Diese sind nicht nur für den ökologischen Anbau optimiert, sondern zeigen sich oft auch widerstandsfähiger gegen lästige Krankheiten. Bewährte Sorten wie 'Gleisdorfer Ölkürbis' oder 'Retzer Gold' haben sich in meinem Garten als zuverlässig erwiesen. Ein kleiner Trick: Weichen Sie die Samen über Nacht in lauwarmem Wasser ein. Das fördert die Keimfähigkeit und gibt den Pflanzen einen guten Start.

Der richtige Zeitpunkt: Wann pflanzen wir unsere Ölkürbisse?

Ölkürbisse sind echte Wärmefans und vertragen absolut keinen Frost. Daher warten wir geduldig bis nach den Eisheiligen, meist Mitte bis Ende Mai, bevor wir sie aussäen. Bei der Direktsaat im Freiland sollte die Bodentemperatur mindestens 12°C betragen. Wer es eilig hat, kann die Samen auch in Töpfen vorziehen und die Jungpflanzen nach den letzten Frösten auspflanzen. Beim Säen empfehle ich eine Tiefe von etwa 2-3 cm. Pro Pflanzstelle lege ich gerne 2-3 Samen und reduziere später auf die kräftigste Pflanze. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, falls nicht alle Samen keimen.

Platz zum Wachsen: Wie viel Raum brauchen unsere Ölkürbisse?

Glauben Sie mir, Ölkürbisse sind echte Platzfresser! Im Bio-Anbau rate ich zu größeren Abständen. Das verbessert die Luftzirkulation und beugt Pilzkrankheiten vor. Ein bewährter Abstand sind 1,5 x 1,5 Meter zwischen den Pflanzen. Bei Reihenkultur können Sie den Abstand in der Reihe auf 1 Meter verringern, aber zwischen den Reihen sollten schon 2 Meter bleiben. Das ergibt eine Bestandsdichte von etwa 4.000 bis 6.000 Pflanzen pro Hektar - perfekt für einen gesunden, ertragreichen Bestand.

Nährstoffmanagement: Wie verwöhnen wir unsere Ölkürbisse?

Der Nährstoffhunger des Ölkürbis

Ölkürbisse sind echte Feinschmecker unter den Gemüsepflanzen. Sie benötigen reichlich Nährstoffe, besonders Stickstoff und Kalium. Ein ausgewogenes Nährstoffangebot ist der Schlüssel für die Bildung der begehrten ölreichen Kerne. Als Faustregel merke ich mir: etwa 100-120 kg Stickstoff und 150-180 kg Kalium pro Hektar. Auch Phosphor, Magnesium und Calcium spielen wichtige Rollen für Wachstum und Fruchtbildung.

Organische Düngung: Natürlich nährstoffreich

Im Bio-Anbau setzen wir auf organische Dünger. Gut verrotteter Stallmist oder Kompost sind wahre Wundermittel - sie liefern nicht nur Nährstoffe, sondern verbessern auch die Bodenstruktur. Eine Gabe von 20-30 Tonnen Kompost pro Hektar vor der Pflanzung hat sich bewährt. Während der Hauptwachstumsphase können Sie mit Hornspänen oder selbst angesetzten Pflanzenjauchen nachdüngen. Ein Tipp aus der Praxis: Achten Sie bei der Kompostausbringung auf eine gute Einarbeitung. Das gewährleistet eine optimale Nährstofffreisetzung und Ihre Kürbisse werden es Ihnen danken!

Gründüngung: Der natürliche Bodenverbesserer

Gründüngung ist im biologischen Ölkürbisanbau Gold wert. Leguminosen wie Ackerbohnen oder Klee eignen sich hervorragend als Vorfrucht oder Zwischenfrucht. Sie reichern den Boden mit wertvollem Stickstoff an und sorgen für eine lockere Bodenstruktur. Ein persönlicher Favorit von mir ist eine Mischung aus Leguminosen und Nicht-Leguminosen wie Phacelia oder Senf. Diese Kombination erschließt zusätzlich Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten und hält lästiges Unkraut in Schach. Im Frühjahr wird die Gründüngung eingearbeitet und dient als natürlicher Kraftstoff für die nachfolgenden Ölkürbisse.

Bewässerung: Der Schlüssel zu saftigen Früchten

Wasser marsch! Aber wann und wie viel?

Ölkürbisse sind wahre Wasserfans, besonders während der Blüte und Fruchtbildung. In der Keimphase ist eine gleichmäßige Feuchtigkeit entscheidend, aber Vorsicht: Staunässe mögen sie gar nicht. Mit zunehmendem Wachstum steigt der Durst unserer Pflanzen. Besonders kritisch sind die Phasen der Blütenbildung und des Fruchtansatzes. Hier kann Wassermangel schnell zu Ertragseinbußen führen. Gegen Ende der Reifephase fahre ich die Bewässerung etwas zurück. Das verbessert die Qualität der Kerne - schließlich wollen wir ja hochwertiges Öl gewinnen!

Clevere Bewässerungstechniken für Bio-Gärtner

Im Bio-Anbau von Ölkürbissen haben sich verschiedene Bewässerungstechniken bewährt. Mein persönlicher Favorit ist die Tropfbewässerung. Sie ist nicht nur effizient und wassersparend, sondern ermöglicht auch eine gezielte Wasserabgabe direkt an den Pflanzen. Alternativ kann auch eine Furchenbewässerung genutzt werden, bei der das Wasser in Furchen zwischen den Pflanzenreihen geleitet wird. Egal welche Methode Sie wählen, achten Sie darauf, dass die Blätter möglichst trocken bleiben. Das beugt unerwünschten Pilzinfektionen vor und hält Ihre Pflanzen gesund.

Wassersparen leicht gemacht

Wasser ist kostbar, deshalb sollten wir sorgsam damit umgehen. Ein bewährter Trick ist eine Mulchschicht aus organischem Material wie Stroh oder Grasschnitt. Sie verringert die Verdunstung und hält den Boden schön feucht. Wer es etwas technischer mag, kann mit Tensiometern die Bodenfeuchte messen und so eine bedarfsgerechte Bewässerung sicherstellen. Auch der richtige Zeitpunkt spielt eine Rolle: Am besten gießen Sie früh morgens oder am Abend, wenn die Verdunstung gering ist. In besonders trockenen Regionen lohnt sich der Anbau von trockenheitstoleranten Ölkürbissorten. So reduzieren Sie den Wasserbedarf und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.

Unkrautregulierung im Ölkürbisanbau: Effektive Strategien für gesunde Pflanzen

Die Unkrautregulierung ist eine der größten Herausforderungen im biologischen Ölkürbisanbau. In den ersten Wochen nach der Aussaat entwickeln sich die Ölkürbisse relativ langsam, was sie besonders anfällig für Unkrautkonkurrenz macht. Eine wirksame Unkrautregulierung ist daher für den Erfolg der Kultur unerlässlich.

Präventive Maßnahmen zur Unkrautunterdrückung

Der beste Schutz vor Unkraut beginnt schon vor der Aussaat. Eine durchdachte Fruchtfolge kann den Unkrautdruck erheblich reduzieren. Ich empfehle, Ölkürbis nach Getreide oder Kleegras anzubauen, da diese Vorfrüchte in der Regel weniger Unkrautsamen im Boden hinterlassen.

Die Bodenbearbeitung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine gründliche Saatbettbereitung hilft, Unkräuter schon vor der Aussaat in Schach zu halten. Besonders bewährt hat sich die Methode des 'falschen Saatbetts': Das Saatbett wird zwei bis drei Wochen vor der geplanten Aussaat vorbereitet, um die Unkräuter zum Keimen zu bringen. Kurz vor der Aussaat werden diese dann mechanisch entfernt.

Mechanische und thermische Unkrautbekämpfung

Nach der Aussaat und vor dem Auflaufen der Kürbisse kann ein Striegel eingesetzt werden. Dieses Gerät entfernt kleine Unkräuter, ohne die Kürbissamen zu beschädigen. Sobald die Kürbispflanzen sichtbar sind, kommen Hackgeräte zum Einsatz, von der einfachen Handhacke bis zu modernen, kameragesteuerten Hackrobotern.

Eine weitere Option ist die thermische Unkrautbekämpfung mit Heißwasser oder Dampf. Diese Methode eignet sich besonders für die Reihe, wo mechanische Geräte nicht hinkommen. Allerdings sollte sie aufgrund des hohen Energieaufwands sparsam eingesetzt werden.

Mulchtechniken und Untersaaten im Ölkürbisanbau

Das Mulchen hat sich als sehr effektive Methode zur Unkrautunterdrückung erwiesen. Man kann organisches Material wie Stroh oder Grasschnitt verwenden, aber auch Mulchfolien aus biologisch abbaubarem Material. Die Mulchschicht verhindert nicht nur das Unkrautwachstum, sondern hält auch die Feuchtigkeit im Boden und fördert das Bodenleben.

Untersaaten bieten eine weitere Möglichkeit, Unkraut zu unterdrücken und gleichzeitig den Boden zu verbessern. Kleearten oder niedrig wachsende Gräser zwischen den Kürbisreihen bedecken den Boden und entziehen dem Unkraut Licht und Nährstoffe. Ein zusätzlicher Vorteil: Kleearten fixieren Stickstoff aus der Luft und verbessern so die Nährstoffversorgung der Kürbisse.

Biologischer Pflanzenschutz: Natürliche Lösungen für gesunde Ölkürbisse

Der biologische Pflanzenschutz ist ein wesentlicher Bestandteil des ökologischen Ölkürbisanbaus. Er umfasst verschiedene Strategien zur natürlichen Kontrolle von Schädlingen und Krankheiten, während gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt.

Häufige Schädlinge und Krankheiten im Ölkürbisanbau

Zu den häufigsten Schädlingen gehören Blattläuse, Spinnmilben und verschiedene Käferarten wie der Gestreifte Kürbiskäfer. Diese kleinen Plagegeister können erhebliche Schäden an den Pflanzen verursachen, indem sie Blätter und Früchte anfressen oder Pflanzensäfte saugen.

Bei den Krankheiten erweisen sich vor allem Mehltau und verschiedene Virosen als problematisch. Der Echte Mehltau zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf den Blättern und kann bei starkem Befall zu vorzeitigem Blattfall führen. Virosen äußern sich oft in Form von Blattverformungen oder Wuchsdepressionen.

Natürliche Gegenspieler und deren Förderung

Ein wichtiger Ansatz im biologischen Pflanzenschutz ist die Förderung natürlicher Gegenspieler. Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen sind wahre Blattlausjäger. Um diese nützlichen Insekten anzulocken, lege ich gerne Blühstreifen am Feldrand an. Pflanzen wie Kornblumen, Ringelblumen oder Fenchel bieten Nahrung und Unterschlupf für die Nützlinge.

Auch Vögel können zur Reduzierung von Schädlingen beitragen. Das Aufstellen von Sitzstangen oder Nistkästen für Meisen und andere insektenfressende Vögel kann sich positiv auswirken. In meinem Garten habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Biologische Pflanzenschutzmittel und deren Anwendung

Wenn die natürlichen Gegenspieler nicht ausreichen, können biologische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Gegen Blattläuse hat sich Neemöl bewährt. Es wird aus den Samen des Neembaums gewonnen und wirkt als Fraß- und Entwicklungshemmer für viele Insekten.

Gegen Mehltau können Präparate auf Basis von Backpulver oder verdünnter Magermilch helfen. Diese ändern den pH-Wert auf der Blattoberfläche und erschweren so die Ausbreitung der Pilzsporen. Bei der Anwendung ist es wichtig, die Pflanzen gleichmäßig und vollständig zu benetzen.

Ein weiteres nützliches Mittel ist Bacillus thuringiensis, ein Bakterium, das gegen verschiedene Schmetterlingsraupen wirksam ist. Es wird als Spritzbrühe auf die Pflanzen aufgebracht und muss von den Raupen gefressen werden, um zu wirken.

Ernte und Nachernteprozesse: Der Lohn der Arbeit

Die Ernte markiert den Höhepunkt des Ölkürbisanbaus. Hier zeigt sich, ob sich die Bemühungen der vergangenen Monate ausgezahlt haben. Eine sorgfältige Planung und Durchführung der Ernte sowie der nachfolgenden Prozesse ist entscheidend für die Qualität des Endprodukts.

Bestimmung des optimalen Erntezeitpunkts

Der richtige Erntezeitpunkt ist maßgeblich für die Qualität der Kürbiskerne. In der Regel sind Ölkürbisse etwa 120 bis 150 Tage nach der Aussaat erntereif. Äußere Anzeichen für die Reife sind das Vergilben der Blätter und das Absterben der Ranken.

Ein sicheres Zeichen ist die Färbung der Früchte. Bei den meisten Sorten wechselt die Farbe von Grün zu einem satten Orange oder Gelb. Die Schale sollte hart sein und beim Eindrücken mit dem Fingernagel nicht nachgeben. Ein weiteres Indiz ist der Klang: Reife Kürbisse klingen beim Anklopfen hohl.

Erntetechniken und -maschinen

Die Ernte kann je nach Betriebsgröße manuell oder maschinell erfolgen. In kleineren Betrieben werden die Kürbisse oft von Hand geerntet. Dabei werden die Früchte vom Stiel abgeschnitten und auf dem Feld gesammelt.

Für größere Flächen gibt es spezielle Erntemaschinen. Diese schneiden die Kürbisse vom Feld, sammeln sie ein und transportieren sie zum Anhänger. Einige moderne Maschinen können die Kürbisse sogar direkt auf dem Feld aufschneiden und die Kerne herauslösen.

Bei der maschinellen Ernte ist es wichtig, dass das Feld möglichst eben ist und die Pflanzen gleichmäßig abgereift sind. Hier zahlt sich eine gute Bodenbearbeitung und Pflege während der Wachstumsphase aus.

Trocknung und Lagerung der Kürbiskerne

Nach der Ernte müssen die Kürbiskerne schnell getrocknet werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Der optimale Feuchtigkeitsgehalt für die Lagerung liegt bei etwa 8%. Die Trocknung kann in speziellen Trocknungsanlagen oder bei kleineren Mengen auch in gut belüfteten Räumen erfolgen.

Bei der Trocknung ist auf eine gleichmäßige Luftzirkulation zu achten. Die Kerne sollten regelmäßig gewendet werden, um eine einheitliche Trocknung zu gewährleisten. Die Trocknungstemperatur sollte 40°C nicht übersteigen, da sonst wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen können.

Für die Lagerung eignen sich luftdichte Behälter oder Säcke. Der Lagerraum sollte kühl, trocken und dunkel sein. Unter optimalen Bedingungen können Kürbiskerne bis zu einem Jahr gelagert werden, ohne an Qualität zu verlieren.

Mit der richtigen Ernte- und Nacherntetechnik lässt sich die Qualität der Ölkürbiskerne optimal erhalten. Das ist die Grundlage für ein hochwertiges Kürbiskernöl und andere Produkte, die aus den Kernen hergestellt werden.

Verarbeitung und Vermarktung von Ölkürbissen: Ein faszinierender Prozess

Die Kunst der Kürbiskernölproduktion

Die Herstellung von Kürbiskernöl ist wirklich faszinierend. Nach der Ernte werden die Kerne sorgfältig gereinigt und getrocknet. Dann geht's ans Eingemachte: Die Kerne werden zu einer feinen Paste gemahlen und unter kontrollierten Bedingungen geröstet. Dieser Schritt verleiht dem Öl sein unverwechselbares Aroma. Anschließend wird die geröstete Masse gepresst, um das flüssige Gold zu gewinnen. Es ist erstaunlich: Für nur einen Liter dieses kostbaren Öls braucht man etwa 2,5 bis 3 Kilogramm Kerne. Das erklärt, warum gutes Kürbiskernöl seinen Preis hat.

Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten

Ölkürbisse sind wahre Alleskönner. Die Kerne selbst sind ein leckerer Snack - geröstet schmecken sie einfach herrlich. In Müslis oder Backwaren verleihen sie eine besondere Note. Das Fruchtfleisch lässt sich zu köstlichen Suppen, Aufläufen oder sogar Marmeladen verarbeiten. In der Kosmetikindustrie wird das Öl für Hautpflegeprodukte geschätzt. Selbst die Schalen finden Verwendung: Sie können kompostiert werden und tragen so zu einem nachhaltigen Kreislauf bei.

Clevere Vermarktungsstrategien für Bio-Ölkürbisprodukte

Bei der Vermarktung von Bio-Ölkürbisprodukten gilt es, die Qualität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Direktvermarktung ab Hof oder auf Wochenmärkten schafft eine persönliche Verbindung zu den Kunden. Online-Shops eröffnen neue Möglichkeiten, überregional zu verkaufen. Kooperationen mit lokalen Gastronomen oder Feinkostläden können sich als wahre Goldgrube erweisen. Die Teilnahme an Biomessen oder kulinarischen Events kann die Bekanntheit enorm steigern. Ein durchdachtes Konzept, das die Besonderheiten des Bio-Anbaus und die regionale Herkunft betont, kann Kunden langfristig binden.

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität: Die Zahlen im Blick

Kostenstrukturen verstehen

Der Bio-Ölkürbisanbau bringt seine eigenen finanziellen Herausforderungen mit sich. Zu den Hauptkostenfaktoren zählen:

- Saatgut: Hochwertiges Bio-Saatgut schlägt oft stärker zu Buche.

- Bodenbearbeitung und Pflege: Die mechanische Unkrautbekämpfung ist zeitaufwendiger.

- Düngemittel: Organische Dünger können teurer sein als synthetische Alternativen.

- Pflanzenschutz: Biologische Pflanzenschutzmittel und vorbeugende Maßnahmen haben ihren Preis.

- Ernte: Die Kosten variieren je nach Mechanisierungsgrad erheblich.

- Verarbeitung: Investitionen in Trocknungs- und Pressanlagen bei Eigenverarbeitung können beträchtlich sein.

Ertragspotenziale und kluge Preisgestaltung

Im Bio-Anbau fallen die Erträge oft geringer aus als im konventionellen Anbau. Ein realistischer Ertrag liegt bei etwa 500 bis 800 kg Kürbiskerne pro Hektar. Die geringeren Mengen werden jedoch durch höhere Marktpreise für Bio-Produkte ausgeglichen. Kürbiskernöl aus biologischem Anbau erzielt nicht selten das Doppelte des Preises von konventionellem Öl. Bei der Preisgestaltung rate ich Landwirten, ihre tatsächlichen Kosten genau zu kalkulieren und den Mehrwert des Bio-Produkts angemessen zu berücksichtigen.

Fördermöglichkeiten nutzen

Für den biologischen Ölkürbisanbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Dazu gehören:

- EU-Agrarförderung für ökologischen Landbau

- Nationale Programme zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft

- Regionale Förderprogramme für den Erhalt der Kulturlandschaft

- Investitionsförderungen für Verarbeitungsanlagen

Es lohnt sich, bei den zuständigen Landwirtschaftskammern oder Bioverbänden nach aktuellen Fördermöglichkeiten zu fragen. Manchmal gibt es wahre Perlen zu entdecken!

Zukunftsperspektiven und Innovationen: Spannende Entwicklungen

Züchtung neuer Ölkürbissorten für den Bioanbau

Die Züchtungsforschung arbeitet intensiv an Sorten, die besonders gut für den biologischen Anbau geeignet sind. Wichtige Zuchtziele sind:

- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten wie Mehltau

- Verbesserte Trockenheitstoleranz angesichts des Klimawandels

- Optimierung des Ölgehalts und der Ölqualität

- Anpassung an kürzere Vegetationsperioden in nördlicheren Anbaugebieten

Einige vielversprechende Neuzüchtungen zeigen bereits verbesserte Eigenschaften, die den biologischen Anbau erleichtern und rentabler machen können. Es bleibt spannend zu sehen, was die Zukunft hier noch bringen wird.

Technologische Entwicklungen in Anbau und Verarbeitung

Auch im Bio-Ölkürbisanbau halten innovative Technologien Einzug. Dazu gehören:

- Präzisionslandwirtschaft: GPS-gesteuerte Aussaat und Bodenbearbeitung für optimale Ressourcennutzung

- Drohneneinsatz zur Überwachung von Pflanzengesundheit und Schädlingsbefall

- Verbesserte Erntetechniken, die Verluste minimieren und die Qualität der Kerne erhalten

- Energieeffiziente Trocknungs- und Pressverfahren für eine nachhaltigere Verarbeitung

Diese Technologien können helfen, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die ökologischen Prinzipien des Bioanbaus zu wahren. Es ist faszinierend zu sehen, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können.

Markttrends und Konsumentenverhalten im Wandel

Das Interesse an gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln wächst stetig. Kürbiskernöl und andere Ölkürbisprodukte profitieren von diesem Trend. Verbraucher schätzen zunehmend:

- Regionale und saisonale Produkte

- Transparenz in der Produktionskette

- Gesundheitliche Vorteile von Kürbiskernen und -öl

- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der modernen Küche

Diese Entwicklungen bieten spannende Chancen für innovative Produktkonzepte und Vermarktungsstrategien im Bio-Ölkürbissektor. Es ist eine aufregende Zeit für alle, die in diesem Bereich tätig sind.

Erfolgreiche Strategien im Bio-Ölkürbisanbau: Mein Fazit

Der biologische Anbau von Ölkürbissen stellt zwar Herausforderungen dar, bietet aber auch vielversprechende Perspektiven. Meiner Erfahrung nach sind eine sorgfältige Planung, die Nutzung von Synergien zwischen Anbau und Vermarktung sowie die Offenheit für Innovationen entscheidend für den Erfolg. Die Kombination aus traditionellem Wissen und modernen Methoden ermöglicht es, hochwertige Produkte zu erzeugen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Landwirte, die auf Qualität, Nachhaltigkeit und enge Kundenbeziehungen setzen, können im wachsenden Markt für Bio-Ölkürbisprodukte eine vielversprechende Zukunft gestalten. Es ist eine spannende Reise, und ich bin gespannt, wohin sie uns noch führen wird.