Rosenkohl: Köstliches Gemüse mit Herausforderungen

Rosenkohl bereichert den Gemüsegarten mit seinen knackigen Röschen und ist bei vielen Hobbygärtnern beliebt. Die kleinen Köpfchen sind nicht nur schmackhaft, sondern auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen. In meinem Garten baue ich Rosenkohl seit Jahren an und freue mich jedes Mal aufs Neue über die Ernte im Herbst und Winter. Allerdings ist der Anbau nicht immer ein Kinderspiel. Wie bei vielen Kohlarten lauern auch hier einige Tücken in Form von Krankheiten und Schädlingen.

Wichtige Punkte für den Rosenkohlanbau

- Standortwahl und Fruchtwechsel berücksichtigen

- Hauptprobleme: Kohlhernie, Kohlweißling, Kohlfliege, Mehltau

- Präventive Maßnahmen wie angemessene Pflanzabstände sind entscheidend

- Biologische Bekämpfungsmethoden bevorzugen

- Resistente Sorten können Probleme minimieren

Überblick über häufige Probleme

Zu den Hauptherausforderungen beim Rosenkohlanbau zählen:

- Kohlhernie

- Kohlweißling

- Kohlfliege

- Echter und Falscher Mehltau

Diese Schädlinge und Krankheiten können den Ertrag erheblich schmälern oder im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall führen. Daher ist es unerlässlich, sie frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Häufige Krankheiten bei Rosenkohl

Kohlhernie

Symptome und Auswirkungen

Die Kohlhernie gehört zu den gefährlichsten Krankheiten für Rosenkohl und andere Kohlarten. Verursacht wird sie durch den Schleimpilz Plasmodiophora brassicae. Die ersten Anzeichen sind oft unauffällig: Die Pflanzen welken bei Sonnenschein, erholen sich aber nachts wieder. Bei genauerer Betrachtung der Wurzeln fallen knotige Verdickungen auf. Diese Wucherungen beeinträchtigen die Wasser- und Nährstoffaufnahme, was zu Kümmerwuchs und mangelhafter Kopfbildung führt.

Präventionsmaßnahmen

Da die Sporen des Erregers jahrelang im Boden überdauern können, ist Vorbeugung besonders wichtig:

- Strenger Fruchtwechsel: Kein Kohlanbau für mindestens 4 Jahre auf befallenen Flächen

- pH-Wert des Bodens auf über 7 anheben, beispielsweise durch Kalkung

- Gute Drainage des Bodens gewährleisten

- Resistente Sorten wählen, falls verfügbar

Bekämpfungsmöglichkeiten

Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, gibt es leider keine wirksame Behandlung. Befallene Pflanzen müssen entfernt und entsorgt werden - keinesfalls auf den Kompost! Der Boden sollte gründlich bearbeitet und der pH-Wert angehoben werden. In meinem Garten habe ich nach einem Kohlhernie-Befall den betroffenen Bereich für mehrere Jahre nicht mehr für Kohlgewächse genutzt und stattdessen Gründüngung angebaut. Diese Methode hat sich als sehr effektiv erwiesen.

Mehltau

Echter und Falscher Mehltau

Beim Rosenkohl können sowohl Echter als auch Falscher Mehltau auftreten. Beide Pilzkrankheiten beeinträchtigen das Wachstum und können zu Ertragseinbußen führen.

Erkennungsmerkmale

Echter Mehltau: Weißer, mehlartiger Belag auf der Blattoberseite, der sich ausbreitet und zu Blattvergilbung führt.

Falscher Mehltau: Gelbliche Flecken auf der Blattoberseite, auf der Unterseite bildet sich ein grau-violetter Pilzrasen.

Vorbeugende Maßnahmen

- Luftige Pflanzabstände einhalten

- Blätter beim Gießen möglichst trocken halten

- Kräftige, gut ernährte Pflanzen sind widerstandsfähiger

- Befallene Blätter frühzeitig entfernen

Behandlungsmethoden

Bei ersten Anzeichen von Mehltau können biologische Pflanzenstärkungsmittel wie Schachtelhalmbrühe oder verdünnte Magermilch helfen. In hartnäckigen Fällen sind auch Schwefelpräparate wirksam, sollten aber nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Meine Erfahrung zeigt, dass regelmäßiges Entfernen befallener Blätter und der Einsatz von Schachtelhalmbrühe meist ausreichen, um den Befall in Grenzen zu halten, ohne die Umwelt zu belasten. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber die Mühe lohnt sich für gesunde Pflanzen und eine reiche Ernte.

Hauptschädlinge des Rosenkohls: Erkennen und Bekämpfen

Rosenkohl ist ein beliebtes Wintergemüse, das leider oft von ungebetenen Gästen heimgesucht wird. Die drei Hauptübeltäter sind der Kohlweißling, die Kohlfliege und Blattläuse. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie diese Plagegeister erkennen und effektiv in Schach halten können.

Der Kohlweißling: Ein gefräßiger Falter

Der Kohlweißling ist im Kohlanbau ein altbekannter Quälgeist. Seine Raupen können in Windeseile ganze Blätter zu Gerippen verwandeln.

Lebenszyklus und Schadbild

Die weißen Schmetterlinge deponieren ihre Eier auf der Blattunterseite. Nach etwa einer Woche schlüpfen die hungrigen Raupen und machen sich sofort ans Werk. Anfangs sieht man nur kleine Löcher in den Blättern, später bleiben oft nur noch die Blattrippen übrig - ein trauriger Anblick für jeden Gärtner.

Natürliche Feinde

Glücklicherweise hat der Kohlweißling auch natürliche Gegenspieler. Schlupfwespen parasitieren die Raupen, während Vögel wie Meisen mit Vorliebe die Schmetterlinge und Raupen verspeisen. Ein vogelfreundlicher Garten kann hier schon wahre Wunder bewirken!

Bekämpfungsstrategien

Um den Kohlweißling in die Schranken zu weisen, gibt es mehrere Ansätze:

- Regelmäßiges Absammeln der Raupen und Eier - eine Geduldsprobe, die sich aber lohnt

- Ausbringen von Kulturschutznetzen - ein bewährter Schutz

- Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Basis von Bacillus thuringiensis - eine umweltfreundliche Option

- Förderung von Nützlingen durch Blühstreifen und Nisthilfen - ein Schritt zu mehr Biodiversität im Garten

Die Kohlfliege: Ein unterschätzter Wurzelschädling

Während der Kohlweißling oberirdisch sein Unwesen treibt, macht sich die Kohlfliege heimlich an den Wurzeln zu schaffen. Ihre Larven können beträchtlichen Schaden anrichten.

Biologie und Schadensymptome

Die Kohlfliege legt ihre Eier direkt am Wurzelhals der Pflanze ab. Die geschlüpften Maden fressen sich in die Wurzeln und den Stängel. Befallene Pflanzen zeigen oft Wachstumsstörungen, welken bei Sonnenschein und können im schlimmsten Fall sogar absterben.

Präventive Maßnahmen

Bei der Kohlfliege ist Vorbeugung besonders wichtig:

- Fruchtwechsel einhalten - mindestens 4 Jahre Pause zwischen Kohlanbau, auch wenn's schwerfällt

- Kohlkragen aus Pappe oder Filz um den Stängel legen - ein simpler, aber effektiver Trick

- Pflanzung hinauszögern, um den Hauptflug zu umgehen - Geduld zahlt sich aus

- Mischkultur mit stark duftenden Pflanzen wie Thymian oder Salbei - ein Fest für die Nase und nützlich zugleich

Biologische und chemische Kontrolle

Ist der Befall trotz Vorsorge eingetreten, können nützliche Nematoden eingesetzt werden. Diese mikroskopisch kleinen Fadenwürmer parasitieren die Larven der Kohlfliege. In besonders hartnäckigen Fällen und nur als allerletzte Option könnten auch chemische Insektizide zum Einsatz kommen - allerdings mit äußerster Vorsicht und unter strenger Beachtung der Wartezeiten.

Blattläuse: Kleine Sauger, große Wirkung

Blattläuse mögen zwar winzig sein, können aber in Massen auftreten und erhebliche Schäden verursachen. Zudem sind sie leider auch Überträger von Viruskrankheiten.

Arten und Schäden

Am Rosenkohl tummeln sich vor allem die Mehlige Kohlblattlaus und die Grüne Pfirsichblattlaus. Sie saugen an den Blättern und Triebspitzen, was zu Verkrüppelungen und Wachstumsstörungen führt. Obendrein scheiden sie Honigtau aus, auf dem sich Rußtaupilze ansiedeln können - ein doppeltes Ärgernis.

Förderung von Nützlingen

Zum Glück haben Blattläuse viele natürliche Feinde. Um diese zu fördern, können Sie:

- Blühstreifen mit Wildblumen anlegen - ein Augenschmaus für uns und Nahrungsquelle für Nützlinge

- Marienkäfer und ihre Larven schonen - die kleinen Glücksbringer sind wahre Blattlausvertilger

- Schwebfliegen durch offene Wasserstellen anlocken - sie lieben es, zwischendurch zu trinken

- Nisthilfen für Ohrwürmer aufhängen - diese nachtaktiven Helfer leisten ganze Arbeit

Effektive Bekämpfungsmethoden

Sollten die Nützlinge die Blattläuse nicht in Schach halten können, gibt es weitere Möglichkeiten:

- Abspritzen mit scharfem Wasserstrahl - eine erfrischende Dusche für die Pflanzen

- Ausbringen von Schmierseifenlösung oder Neemöl - altbewährte Hausmittel

- Einsatz von Pflanzenjauchen aus Brennnessel oder Knoblauch - stinkt zwar, hilft aber

- Bei starkem Befall: Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Basis von Rapsöl oder Pyrethrum - die etwas stärkere, aber immer noch natürliche Keule

Mit diesen Methoden und einer Prise Geduld lassen sich die Hauptschädlinge des Rosenkohls in den meisten Fällen gut kontrollieren. Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig, um frühzeitig eingreifen zu können. So steht einer reichen Rosenkohleernte hoffentlich nichts mehr im Wege! In meinem Garten habe ich festgestellt, dass eine Kombination aus vorbeugenden Maßnahmen und sanften Eingriffen meist ausreicht, um gesunde und ertragreiche Pflanzen zu ziehen.

Vorbeugende Maßnahmen im Rosenkohlanbau

Ein erfolgreicher Rosenkohlanbau basiert auf kluger Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlinge. Mit der richtigen Planung und Pflege lässt sich der Ertrag deutlich steigern - und das ganz ohne chemische Keulen.

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Rosenkohl liebt sonnige bis halbschattige Plätze mit nährstoffreichem, tiefgründigem Boden. Vor der Pflanzung empfiehlt sich eine gründliche Bodenlockerung und die Zugabe von reifem Kompost. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 scheint dem Rosenkohl besonders zu schmecken.

Fruchtwechsel und Mischkultur

Ein konsequenter Fruchtwechsel ist das A und O, um bodenbürtige Krankheiten in Schach zu halten. Rosenkohl sollte frühestens nach drei bis vier Jahren wieder am selben Standort angebaut werden. Als Vorfrüchte eignen sich beispielsweise Kartoffeln, Tomaten oder Hülsenfrüchte.

In der Mischkultur hat sich die Kombination mit Salat, Spinat oder Ringelblumen bewährt. Diese Pflanzen können Schädlinge ablenken oder nützliche Insekten anlocken - ein cleverer Trick der Natur, den wir uns zunutze machen können.

Optimale Nährstoffversorgung

Rosenkohl ist ein echter Feinschmecker unter den Gemüsepflanzen. Als Starkzehrer benötigt er eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Eine Grunddüngung mit Kompost vor der Pflanzung und regelmäßige Gaben von organischem Dünger während der Wachstumsphase sind ratsam. Stickstoff fördert das Blattwachstum, während Kalium die Röschenbildung unterstützt.

Richtige Bewässerung

Die Wasserversorgung spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität der Röschen. Der Boden sollte stets leicht feucht, aber nie staunass sein. Morgendliches Gießen und das Vermeiden von Blattbenetzung beugen Pilzinfektionen vor. In meinem Garten habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Mulchschicht aus Stroh oder Gras die Feuchtigkeit im Boden gut hält und gleichzeitig das Unkraut in Schach hält.

Verwendung von Kulturschutznetzen

Kulturschutznetze sind wahre Multitalente im Kampf gegen Schädlinge wie Kohlfliege oder Kohlweißling. Sie sollten direkt nach der Pflanzung angebracht und bis zur Ernte belassen werden. Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Ränder, damit keine ungebetenen Gäste eindringen können.

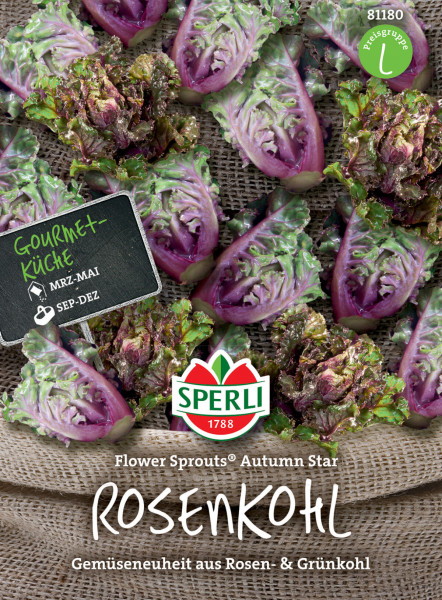

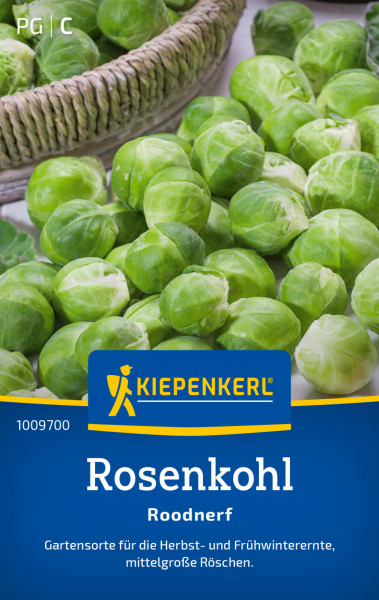

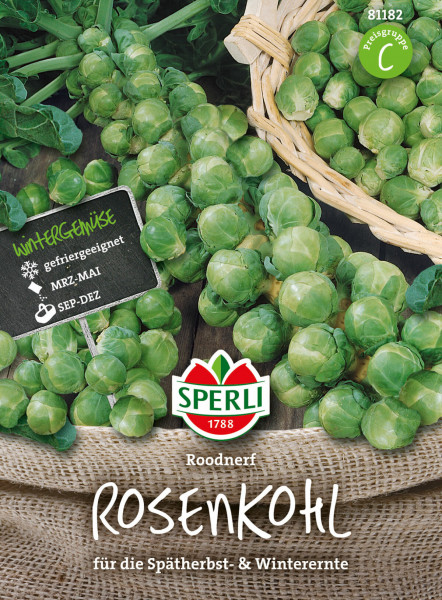

Resistente Rosenkohlsorten

Die Wahl der richtigen Sorte kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Resistente Sorten zeigen sich weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und liefern auch unter widrigen Bedingungen oft noch gute Erträge.

Vorteile resistenter Sorten

- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten wie Kohlhernie oder Mehltau

- Bessere Toleranz gegenüber Schädlingen wie der Kohlfliege

- Stabilere Erträge auch bei schwierigen Wetterbedingungen

- Geringerer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nötig

Beispiele für krankheits- und schädlingsresistente Sorten

Einige bewährte resistente Rosenkohlsorten sind:

- 'Groninger': Zeigt sich robust gegen Mehltau und Kohlhernie

- 'Nautic F1': Toleriert die Kohlfliege erstaunlich gut

- 'Doric F1': Widersteht der Ringfleckenkrankheit

- 'Brilliant F1': Trotzt verschiedenen Viruskrankheiten

Anbautipps für resistente Sorten

Auch bei resistenten Sorten sind grundlegende Kulturmaßnahmen wichtig:

- Empfohlene Pflanzabstände für gute Durchlüftung einhalten

- Regelmäßiges Entfernen welker oder kranker Blätter zur Krankheitsvorbeugung

- Ausgewogene Düngung beachten, da Überdüngung die Pflanzen anfälliger für Krankheiten machen kann

- Morgendliches Wässern und Vermeiden des Blattbenetzens

In meinem Garten hat sich die Sorte 'Groninger' als wahrer Tausendsassa erwiesen. Trotz eines ungewöhnlich feuchten Sommers blieben die Pflanzen gesund und bescherten mir eine reiche Ernte köstlicher Röschen.

Mit der richtigen Kombination aus vorbeugenden Maßnahmen und resistenten Sorten steigen die Chancen auf eine erfolgreiche Rosenkohlkultur enorm. Jeder Garten ist einzigartig, daher lohnt es sich, verschiedene Strategien auszuprobieren und die optimale Methode für den eigenen Standort zu finden. Mit etwas Geduld und Beobachtungsgabe werden Sie bald zum Rosenkohlexperten in Ihrer Nachbarschaft!

Natürliche Pflanzenschutzmethoden für Rosenkohl

Als Hobbygärtnerin bevorzuge ich beim Rosenkohlanbau natürliche Pflanzenschutzmethoden. Sie sind nicht nur umweltfreundlich, sondern in meiner Erfahrung auch äußerst wirksam. Hier einige Ansätze, die sich in meinem Garten bewährt haben:

Nützlinge im Garten fördern

Ein vielfältiger Garten zieht von Natur aus Schädlingsfeinde an. Marienkäfer und ihre Larven beispielsweise sind wahre Blattlaus-Vertilgungsmaschinen. Durch das Anpflanzen von Blühpflanzen wie Ringelblumen oder Kornblumen schaffen Sie Lebensraum für diese nützlichen Helfer. In meinem Garten habe ich beobachtet, wie sich innerhalb weniger Wochen ein regelrechtes Nützlings-Paradies entwickelt hat.

Pflanzenstärkungsmittel einsetzen

Pflanzenstärkungsmittel können die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge erhöhen. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit Präparaten aus Schachtelhalm und Brennnesseljauche gemacht. Diese kann man übrigens ganz einfach selbst herstellen - ein kleines Projekt, das sich wirklich lohnt.

Natürliche Spritzbrühen selbst ansetzen

Gegen Blattläuse hat sich bei mir ein Extrakt aus Brennnesseln oder Knoblauch als sehr effektiv erwiesen. Man übergießt einfach die Pflanzenteile mit Wasser, lässt sie ein paar Tage ziehen und sprüht die verdünnte Lösung dann auf die befallenen Pflanzen. Der Geruch ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber die Wirkung spricht für sich.

Ganzheitlicher Pflanzenschutz bei Rosenkohl

Ein ganzheitlicher Pflanzenschutzansatz kombiniert verschiedene Methoden, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten. Dabei geht es nicht um die vollständige Ausrottung von Schädlingen, sondern um ein ausgewogenes Ökosystem im Garten.

Vielfältige Methoden kombinieren

Es empfiehlt sich, eine Mischung aus vorbeugenden Maßnahmen und biologischen Verfahren zu nutzen. Chemische Mittel sollten wirklich nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass eine Kombination verschiedener sanfter Methoden meist ausreicht, um die Pflanzen gesund zu erhalten.

Beobachten und Eingreifen

Regelmäßige Kontrolle der Pflanzen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich schaue fast täglich nach meinen Rosenkohlpflanzen und greife erst ein, wenn eine bestimmte Anzahl von Schädlingen überschritten wird. So verhindere ich unnötige Behandlungen und lasse der Natur Raum, sich selbst zu regulieren.

Umweltfreundliche Strategien entwickeln

Mechanische Methoden wie das Absammeln von Raupen oder das Aufstellen von Leimringen gegen die Kohlfliege haben sich bei mir als sehr effektiv erwiesen. Kulturschutznetze sind ebenfalls eine gute Wahl - sie halten viele Schädlinge fern, ohne die Pflanzen zu beeinträchtigen.

Rosenkohl nachhaltig anbauen - Ein persönliches Fazit

Der Anbau von Rosenkohl kann durchaus seine Tücken haben, aber mit den richtigen Methoden gelingt er auch im Hausgarten. Aus meiner Erfahrung sind vorbeugende Maßnahmen wie Fruchtwechsel und die richtige Sortenwahl das A und O. Wenn Sie diese mit biologischen Pflanzenschutzmethoden kombinieren, werden Sie sich sehr wahrscheinlich über eine gesunde und ertragreiche Ernte freuen können.

Ein gesunder Boden ist die Basis für gesunde Pflanzen - das kann ich gar nicht oft genug betonen. Pflegen Sie Ihren Gartenboden mit Kompost und achten Sie auf eine ausgewogene Fruchtfolge. So schaffen Sie optimale Voraussetzungen für Ihren Rosenkohl.

Mit etwas Geduld und den richtigen Kniffen werden Sie bald Ihren eigenen, knackigen Rosenkohl ernten können. Und das Beste daran: Sie können ihn mit gutem Gewissen genießen, denn Sie haben ihn ganz ohne chemische Mittel und im Einklang mit der Natur gezogen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vor allem: Guten Appetit!