Wildblumen für trockene Standorte: Natürliche Schönheit und ökologischer Nutzen

Wildblumen für trockene Standorte sind nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Segen für die Umwelt. Diese robusten Pflanzen trotzen der Trockenheit und bringen unsere Gärten zum Strahlen.

Das Wichtigste im Überblick: Trockenheitsresistente Blütenpracht

- Wildblumen für trockene Standorte sind anpassungsfähig und pflegeleicht

- Sie fördern die Biodiversität und bieten Insekten Nahrung

- Richtige Standortwahl und Bodenvorbereitung sind entscheidend

- Empfehlenswerte Arten: Schafgarbe, Wiesensalbei und Färberkamille

Die Bedeutung von Wildblumen für trockene Standorte

Wildblumen für trockene Standorte sind wahre Meister der Anpassung. Im Laufe der Evolution haben sie sich perfekt auf karge Bedingungen eingestellt und können selbst längere Dürreperioden überstehen. Diese beeindruckende Fähigkeit macht sie zu idealen Pflanzen für sonnige, trockene Flächen in unseren Gärten.

In Zeiten des Klimawandels und zunehmender Trockenheit gewinnen diese robusten Pflanzen immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, auch an herausfordernden Stellen blühende Oasen zu erschaffen, die nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten.

Vorteile trockenheitsresistenter Pflanzen im Garten

Der Anbau von trockenheitsresistenten Wildblumen bringt eine Fülle von Vorteilen mit sich:

- Wassersparend: Diese Pflanzen kommen mit deutlich weniger Bewässerung aus als herkömmliche Gartenpflanzen.

- Pflegeleicht: Einmal etabliert, sind sie äußerst robust und benötigen kaum Aufmerksamkeit.

- Insektenfreundlich: Viele Wildblumen sind wahre Nektarquellen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

- Ganzjährige Attraktivität: Selbst im Winter können vertrocknete Samenstände dekorativ wirken und Vögeln als Nahrungsquelle dienen.

- Natürliches Aussehen: Sie verleihen dem Garten einen charmanten, wildromantischen Charakter.

Standortbedingungen für trockenheitsresistente Wildblumen

Um trockenheitsresistente Wildblumen erfolgreich anzubauen, müssen wir die richtigen Voraussetzungen schaffen. Hier sind die wichtigsten Faktoren zu beachten:

Bodentypen und -eigenschaften

Trockenheitsresistente Wildblumen bevorzugen in der Regel magere, gut durchlässige Böden. Ideale Bedingungen bieten:

- Sandige Böden: Sie drainieren gut und erwärmen sich schnell.

- Kiesige Böden: Bieten gute Drainage und speichern Wärme.

- Kalkhaltige Böden: Viele Wildblumen gedeihen auf kalkhaltigem Untergrund besonders gut.

Schwere, lehmige Böden können durch Zugabe von Sand oder Kies verbessert werden, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,5 ist für die meisten Arten optimal.

Lichtverhältnisse und Sonneneinstrahlung

Die meisten trockenheitsresistenten Wildblumen sind echte Sonnenanbeter. Sie benötigen:

- Mindestens 6 Stunden direkte Sonneneinstrahlung täglich

- Offene, nicht beschattete Standorte

- Südausrichtung für optimale Sonneneinstrahlung

Einige Arten vertragen auch Halbschatten, allerdings kann dort die Blütenbildung etwas spärlicher ausfallen.

Mikroklimatische Faktoren

Neben Boden und Licht spielen auch mikroklimatische Faktoren eine wichtige Rolle:

- Windexposition: Leichte Luftbewegung ist förderlich, starker Wind kann jedoch austrocknen.

- Wärmespeicherung: Mauern oder Steine in der Nähe können Wärme speichern und abgeben.

- Hanglagen: Südhänge bieten ideale Bedingungen für viele trockenheitsliebende Arten.

Mit geschickter Gestaltung können wir diese Faktoren beeinflussen und optimale Bedingungen für unsere Wildblumen schaffen.

Empfehlenswerte trockenheitsresistente Wildblumenarten

Lassen Sie mich Ihnen einige besonders bewährte Arten für trockene Standorte vorstellen:

Schafgarbe (Achillea millefolium)

Die Schafgarbe ist ein wahres Multitalent im Garten. Mit ihren filigranen Blättern und den flachen Blütendolden in Weiß oder Rosa ist sie nicht nur eine Augenweide, sondern auch unglaublich robust. Sie meistert Trockenheit und magere Böden mit Bravour und ist ein wahrer Magnet für allerlei Insekten.

Wiesensalbei (Salvia pratensis)

Der Wiesensalbei verzaubert mit seinen intensiv blauen Blüten, die von Mai bis Juli erscheinen. Er liebt sonnige, trockene Standorte und ist ein wahres Paradies für Bienen. Einmal etabliert, trotzt er selbst längeren Trockenperioden mit Leichtigkeit.

Färberkamille (Anthemis tinctoria)

Mit ihren leuchtend gelben Blüten bringt die Färberkamille einen Hauch Sonnenschein in den Garten. Von Juni bis September erfreut sie uns mit ihrer Blütenpracht und ist dabei erfreulich pflegeleicht. Ihre tiefgehenden Wurzeln machen sie zu einem echten Überlebenskünstler in Sachen Trockenheit.

Kornblume (Centaurea cyanus)

Die Kornblume mit ihren charakteristischen blauen Blüten ist nicht nur eine Schönheit, sondern auch erstaunlich robust. Sie hat die wunderbare Angewohnheit, sich selbst auszusäen und kann so dauerhafte Bestände bilden. Bienen und Schmetterlinge sind ganz besonders vernarrt in sie.

Mohn (Papaver rhoeas)

Der leuchtend rote Klatschmohn ist ein echter Blickfang im Garten. Er bevorzugt sonnige, trockene Standorte und sät sich ebenfalls gerne selbst aus. Seine zarten Blüten sind nicht nur eine Freude fürs Auge, sondern auch bei Insekten äußerst beliebt.

Diese Arten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der faszinierenden Welt der trockenheitsresistenten Wildblumen. Mit der richtigen Auswahl und ein wenig Pflege können Sie selbst auf kargen Standorten blühende Oasen erschaffen, die nicht nur Ihnen, sondern auch der Natur Freude bereiten.

Königskerze und Natternkopf: Beeindruckende Überlebenskünstler für trockene Ecken

Stellen Sie sich eine majestätische Pflanze vor, die selbst in den kargsten Böden gedeiht - das ist die Königskerze (Verbascum thapsus). Mit ihren imposanten, bis zu zwei Meter hohen Blütenständen, die über und über mit gelben Blüten bedeckt sind, ist sie ein wahrer Blickfang. Ihre dicken, filzigen Blätter sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern dienen auch als natürliche Wasserspeicher. Diese clevere Anpassung macht die Königskerze zu einem echten Überlebenskünstler an sonnigen, mageren Standorten - selbst steinige Böden stellen für sie kein Problem dar.

Ein weiterer Trockenheitsspezialist ist der Natternkopf (Echium vulgare). Seine leuchtend blauen bis violetten Blüten sind ein wahres Insektenparadies. Mit einer Höhe von 30 bis 90 cm passt er sich verschiedenen Gartenlagen an und blüht unermüdlich von Juni bis September. Was den Natternkopf besonders interessant macht, ist seine Flexibilität: Er kommt mit verschiedenen Bodentypen zurecht, solange es nur trocken und sonnig ist.

Dost und Thymian: Aromatische Kräuter als Bereicherung für sonnige Plätze

Wenn es um duftende Kräuter für trockene Standorte geht, sollten wir den Dost (Origanum vulgare) nicht vergessen. Dieser wilde Verwandte des Oreganos fühlt sich an sonnigen, trockenen Plätzen pudelwohl. Seine zarten rosa bis purpurfarbenen Blüten, die von Juli bis September erscheinen, sind ein Festmahl für Bienen und Schmetterlinge. Mit einer Höhe von 30 bis 60 cm bildet der Dost dichte Polster, die nebenbei auch noch zur Bodenbefestigung beitragen - ein echtes Multitalent also!

Für die ganz kleinen Lücken im Garten ist Thymian (Thymus serpyllum) die perfekte Wahl. Mit seiner bescheidenen Höhe von 5 bis 15 cm bildet er dichte, teppichartige Bestände, die von Mai bis August mit winzigen, aber zahlreichen rosa bis lilafarbenen Blüten übersät sind. Thymian ist nicht nur trockenheitsresistent, sondern verträgt auch Tritte erstaunlich gut. Das macht ihn zum idealen Kandidaten für Steingärten oder die Fugen zwischen Pflastersteinen.

Karthäusernelke: Ein farbenfroher Lichtblick auf kargen Böden

Wenn Sie nach einem echten Farbtupfer für Ihre trockenen, nährstoffarmen Flächen suchen, ist die Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) genau das Richtige. Ihre leuchtend pink- bis purpurfarbenen Blüten, die von Juni bis September auf schlanken, aufrechten Stielen thronen, bringen selbst in die kargste Landschaft Leben. Mit ihrer Höhe von 20 bis 50 cm fügt sie sich harmonisch in Wildblumenwiesen ein und sorgt für visuelle Abwechslung.

Von der Planung bis zur Blütenpracht: So legen Sie eine trockenheitsresistente Wildblumenwiese an

Den Boden vorbereiten: Das A und O für den Erfolg

Der Grundstein für eine erfolgreiche trockenheitsresistente Wildblumenwiese wird buchstäblich im Boden gelegt. Zunächst heißt es: Befreien Sie die Fläche gründlich von Unkraut und Wurzelresten. Haben Sie einen schweren Boden? Dann kann eine Prise Sand Wunder wirken, um die Drainage zu verbessern. Viele Wildblumen mögen es übrigens eher mager - also seien Sie sparsam mit der Düngung.

Für das perfekte Saatbett sollte der Boden feinkrümelig und eben sein. Meist reicht dafür eine oberflächliche Bearbeitung mit Rechen oder Harke. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Drücken Sie den Boden vor der Aussaat leicht an. Das sorgt für einen guten Bodenschluss und gibt den Samen den besten Start.

Der richtige Zeitpunkt: Wann säen?

Für trockenheitsresistente Wildblumen gibt es zwei ideale Aussaatzeiten: Frühjahr (März bis Mai) und Herbst (September bis Oktober). Ich persönlich bevorzuge die Herbstaussaat. Viele Arten brauchen nämlich eine Kälteperiode zum Keimen und starten im Frühjahr dann richtig durch.

Bei der Aussaat haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Breitsaat: Hier verteilen Sie das Saatgut gleichmäßig per Hand oder mit einem Streuer. Das gibt einen schön natürlichen Look.

- Reihensaat: Die Samen kommen in vorbereitete Rillen. Das macht die spätere Unkrautbekämpfung einfacher.

- Einzelkornsaat: Ideal für größere Samen oder wenn Sie bestimmte Arten gezielt platzieren möchten.

Nach der Aussaat gilt: Saatgut leicht andrücken, aber nicht mit Erde bedecken. Viele Wildblumensamen sind Lichtkeimer und brauchen den direkten Kontakt zur Sonne.

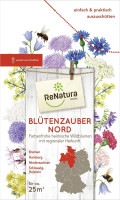

Die richtige Mischung macht's: Saatgut für trockene Standorte

Bei der Zusammenstellung Ihrer Saatgutmischung für trockene Standorte sollten Sie auf einige Punkte achten:

- Wählen Sie nur Pflanzen, die mit trockenen Bedingungen klarkommen.

- Denken Sie an eine Blühzeitenabfolge: Eine Mischung aus Früh-, Mittel- und Spätblühern sorgt für eine lange Blütezeit.

- Strukturvielfalt ist wichtig: Kombinieren Sie hohe und niedrige Arten sowie verschiedene Wuchsformen.

- Setzen Sie auf einheimische Arten: Sie sind perfekt an lokale Bedingungen angepasst und ein Festmahl für heimische Insekten.

Neben den bereits erwähnten Arten könnten Sie auch Färberkamille, Kornblume, Mohn, Schafgarbe oder Wiesensalbei in Ihre Mischung aufnehmen. Diese Vielfalt sorgt für ein lebendiges, sich ständig wandelndes Bild in Ihrem Garten.

Wassermanagement: In der Anfangsphase entscheidend

Auch wenn unsere ausgewählten Pflanzen echte Trockenheitsspezialisten sind, brauchen sie in der Keimphase ausreichend Feuchtigkeit. In den ersten 4-6 Wochen nach der Aussaat sollten Sie den Boden gleichmäßig feucht halten. Dabei ist sanftes Gießen das A und O, damit Sie die Samen nicht versehentlich wegspülen.

Um die Feuchtigkeit im Boden zu halten, habe ich einige bewährte Tricks:

- Eine dünne Schicht organisches Material als Mulch auftragen

- Die Fläche mit einem luftdurchlässigen Vlies abdecken

- Früh morgens oder abends gießen, um die Verdunstung zu minimieren

Nach der Keimphase reduzieren Sie die Bewässerung schrittweise. So gewöhnen sich die Pflanzen an trockenere Bedingungen und entwickeln ein tieferes Wurzelsystem. Das macht sie fit für zukünftige Trockenperioden.

Pflege und Erhaltung der Wildblumenwiese

Bewässerungsstrategien für etablierte Pflanzen

Obwohl trockenheitsresistente Wildblumen wahre Überlebenskünstler sind, brauchen sie doch ein wenig Zuwendung. Eine clevere Bewässerungsstrategie kann hier Wunder wirken. Statt ständig oberflächlich zu gießen, hat es sich bewährt, seltener, dafür aber gründlich zu wässern. Das regt die Pflanzen an, tiefere Wurzeln zu bilden und macht sie noch widerstandsfähiger gegen Trockenheit.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, die Wildblumenwiese in den frühen Morgenstunden zu bewässern. So hat das Wasser genug Zeit, in den Boden einzudringen, bevor die Sonne es verdunsten lässt. Ein Mulch aus Stroh oder Rindenhäckseln kann zusätzlich helfen, die kostbare Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Düngung und Nährstoffmanagement

Wenn es um die Düngung von Wildblumenwiesen geht, gilt definitiv: Weniger ist mehr! Zu viele Nährstoffe sind geradezu kontraproduktiv, da sie das Wachstum von Gräsern fördern, die dann unsere geliebten Blumen verdrängen können. Die meisten Wildblumenarten fühlen sich auf einem mageren Boden am wohlsten. Sollte eine Düngung nötig sein, greifen Sie am besten zu organischen Düngern wie gut verrottetem Kompost.

Eine Bodenanalyse kann sehr aufschlussreich sein, um den tatsächlichen Nährstoffbedarf zu ermitteln. In der Regel reicht eine leichte Düngung im Frühjahr völlig aus, um die Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen.

Mähen und Schnittregime

Das richtige Mähmanagement ist der Schlüssel für eine langfristig artenreiche Wildblumenwiese. Anders als bei einem Rasen, der ständig kurz gehalten wird, sollte eine Wildblumenwiese nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Den ersten Schnitt setze ich in der Regel Ende Juni oder Anfang Juli an, wenn die meisten Blumen verblüht sind.

Beim Mähen ist es wichtig, das Schnittgut zu entfernen. So verhindern wir, dass zu viele Nährstoffe in den Boden gelangen. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Lassen Sie das Mahdgut ein paar Tage liegen. Das gibt den Samen die Chance auszufallen und Insekten können sich in Sicherheit bringen.

Unkrautbekämpfung und Bestandspflege

Auch wenn wir von einer 'wilden' Wiese sprechen, kommt man um eine gewisse Unkrautbekämpfung nicht herum. Besonders in den ersten Jahren nach der Aussaat können sich hartnäckige Gesellen ansiedeln. Problematische Arten wie Disteln oder Ampfer entferne ich am liebsten händisch, bevor sie sich ausbreiten können.

Eine regelmäßige Bestandskontrolle hilft ungemein, Veränderungen in der Artenzusammensetzung frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf können wir durch gezielte Nachsaat einzelne Arten fördern oder neue einbringen. So bleibt unsere Wildblumenwiese dynamisch und spannend.

Ökologischer Nutzen trockenheitsresistenter Wildblumenwiesen

Förderung der Biodiversität

Trockenheitsresistente Wildblumenwiesen sind wahre Hotspots der Biodiversität. Sie bieten Lebensraum für eine erstaunliche Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten, die in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft sonst kaum noch Platz finden.

Besonders wertvoll sind diese Wiesen für spezialisierte Insektenarten. Viele Wildbienen beispielsweise sind auf ganz bestimmte Blütenformen angewiesen und finden in artenreichen Wiesen ein wahres Schlaraffenland an Nahrungsangeboten.

Lebensraum für Insekten und Kleintiere

Eine Wildblumenwiese ist wie ein gut sortierter Supermarkt für Insekten. Schmetterlinge wie das Tagpfauenauge oder der Kleine Fuchs finden hier nicht nur Nektar, sondern auch ideale Eiablageplätze. Heuschrecken und Grillen nutzen die vielfältigen Strukturen als Versteck und zur Partnersuche - hier ist immer was los!

Auch für Kleinsäuger wie Feldmäuse oder Igel ist so eine Wiese ein Paradies. Sie finden hier Nahrung und Schutz. Vögel wie Feldlerchen oder Goldammern profitieren von dem reichen Insektenangebot und picken sich im Winter die Samen aus den Fruchtständen der Wildblumen.

Erosionsschutz und Bodenverbesserung

Die tiefreichenden Wurzeln vieler trockenheitsresistenter Wildblumen sind wahre Alleskönner. Sie tragen erheblich zum Erosionsschutz bei, indem sie den Boden stabilisieren und Abschwemmungen bei Starkregen verhindern. Gleichzeitig lockern sie verdichtete Böden auf und verbessern so die Wasserspeicherfähigkeit - ein echter Gewinn für den Wasserhaushalt.

Durch den Abbau von Pflanzenmaterial wird der Boden mit organischer Substanz angereichert. Das fördert das Bodenleben und trägt zur Humusbildung bei. Ein faszinierender Nebeneffekt: Humus kann große Mengen Kohlenstoff speichern und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Mikroklimatische Vorteile im urbanen Raum

In Städten können Wildblumenwiesen geradezu Wunder bewirken. Im Vergleich zu versiegelten Flächen heizen sie sich deutlich weniger auf und tragen durch Verdunstung zur Kühlung der Umgebung bei. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied selbst kleine Flächen machen können.

Besonders spannend finde ich den Einsatz auf Dachflächen oder in Innenhöfen. Hier können trockenheitsresistente Wildblumenwiesen die Aufenthaltsqualität enorm verbessern. Sie binden Staub, dämpfen Lärm und schaffen grüne Oasen inmitten der Stadt.

Meine Erfahrung zeigt: Eine blühende Wildblumenwiese in der Stadt ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch eine wahre Augenweide und Balsam für die Seele. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie Menschen vor diesen bunten Flächen stehenbleiben und ins Staunen geraten.

Kreative Gestaltungsideen mit trockenheitsresistenten Wildblumen

Die Vielseitigkeit trockenheitsresistenter Wildblumen eröffnet uns zahlreiche Möglichkeiten, naturnahe und pflegeleichte Gärten zu gestalten. Lassen Sie mich Ihnen ein paar inspirierende Ideen vorstellen:

Der Naturgarten: Ein Paradies für Mensch und Tier

Ein Naturgarten mit Wildblumen ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch eine wahre Augenweide. Stellen Sie sich vor, wie verschiedene Wildblumenarten zu unterschiedlichen Zeiten erblühen und eine kontinuierliche Farbenpracht schaffen. Ergänzt durch strukturgebende Gräser und Stauden entsteht ein lebendiges Gesamtbild, das sich im Laufe der Jahreszeiten ständig wandelt.

Steingärten und Kiesflächen: Kleine Oasen der Trockenheit

Für Steingärten und Kiesflächen sind trockenheitsresistente Wildblumen geradezu prädestiniert. Thymian, Fetthenne oder Mauerpfeffer fühlen sich zwischen Steinen pudelwohl und bilden reizvolle Polster. Probieren Sie doch mal verschiedene Strukturen und Wuchsformen zu kombinieren - das Ergebnis wird Sie überraschen!

Dachbegrünung: Grüne Inseln in luftiger Höhe

Wenn es um Dachbegrünungen oder extensive Flächen geht, sind trockenheitsresistente Wildblumen echte Alleskönner. Sie brauchen wenig Pflege und trotzen längeren Trockenperioden mit Bravour. Besonders niedrigwachsende Arten wie Sedum, Steinbrech und Schafgarbe machen sich hier hervorragend.

Integration in klassische Gärten: Ökologische Nischen mit Pfiff

Auch in traditionellen Gärten lassen sich trockenheitsresistente Wildblumen wunderbar einbinden. Ob als Beetstauden, zur Unterpflanzung von Gehölzen oder als Bodendecker in sonnigen Ecken - sie schaffen ökologische Nischen und setzen farbenfrohe Akzente.

Herausforderungen meistern: Tipps und Tricks

Natürlich gibt es bei der Gestaltung mit trockenheitsresistenten Wildblumen auch Herausforderungen. Hier ein paar Lösungsansätze aus meiner Erfahrung:

Wenn das Wetter verrücktspielt

Auch wenn unsere robusten Wildblumen einiges wegstecken können - extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder anhaltende Hitze können ihnen zusetzen. Eine gute Drainage ist das A und O, um Staunässe vorzubeugen. Bei extremer Trockenheit kann gelegentliches Wässern nötig sein, besonders wenn die Pflanzen noch jung sind.

Der feine Grat zwischen wild und verwildert

Zugegeben, Wildblumenwiesen können manchmal etwas unordentlich wirken. Ein Tipp: Mähen Sie regelmäßig einen Randstreifen oder setzen Sie klare Abgrenzungen zu anderen Gartenbereichen. Das schafft einen gepflegten Rahmen. Auch das gezielte Ausdünnen dominanter Arten hilft, ein harmonisches Gesamtbild zu erhalten.

Den Nachbarn ins Boot holen

Nicht jeder Nachbar versteht auf Anhieb den Wert einer Wildblumenwiese. Hier hilft oft ein freundliches Gespräch über die ökologischen Vorteile und die Bedeutung für Insekten. Ein erklärendes Schild im Garten kann ebenfalls Verständnis wecken. Und natürlich: Eine gepflegte Wildblumenfläche beugt Beschwerden vor.

Blühende Zukunft: Trockenheitsresistente Wildblumen als Gartenschatz

Trockenheitsresistente Wildblumen sind wahre Multitalente im Garten. Sie zaubern nicht nur eine farbenfrohe und abwechslungsreiche Bepflanzung, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Ihre Anpassungsfähigkeit an trockene Standorte macht sie zu echten Zukunftspflanzen, gerade angesichts des Klimawandels.

Ob Sie nun eine ganze Wildblumenwiese anlegen oder trockenheitsresistente Arten in Ihr bestehendes Gartenkonzept integrieren - Sie fördern damit naturnahes und nachhaltiges Gärtnern. Das Ergebnis ist nicht nur ein pflegeleichter und attraktiver Garten, sondern auch ein wertvoller Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere.

Die Vielfalt und Schönheit trockenheitsresistenter Wildblumen bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Garten. Mit etwas Planung und einer Prise Geduld entsteht ein blühendes Paradies, das Ihnen und der Natur lange Freude bereiten wird. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren und schaffen Sie Ihren ganz persönlichen Wildblumengarten!