Wildblumenwiese: Ein Paradies für Biodiversität

Eine Wildblumenwiese ist weit mehr als nur ein schöner Anblick. Sie bietet ein Zuhause für unzählige Insekten und Kleintiere und fördert die Artenvielfalt in unseren Gärten auf beeindruckende Weise.

Das Wichtigste zur Wildblumenwiese auf einen Blick

- Unterstützt die Biodiversität und schafft Lebensraum für Insekten

- Gedeiht am besten an sonnigen bis halbschattigen Standorten

- Nährstoffarmer Boden begünstigt eine artenreiche Entwicklung

- Sorgfältige Bodenvorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg

Was versteht man unter einer Wildblumenwiese?

Eine Wildblumenwiese ist ein naturnahes Fleckchen Erde, das mit einheimischen Wildblumen und Gräsern bewachsen ist. Im Gegensatz zum herkömmlichen Rasen wird sie nur ein- bis zweimal jährlich gemäht, was eine vielfältige Pflanzengemeinschaft ermöglicht.

Bedeutung für Biodiversität und Ökosystem

Wildblumenwiesen sind wahre Hotspots der Biodiversität. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, darunter Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Diese wiederum locken Vögel und andere Kleintiere an, wodurch sich ein komplexes Ökosystem entwickelt.

In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie sich innerhalb weniger Jahre nach der Anlage einer Wildblumenwiese die Zahl der Schmetterlinge und Wildbienen spürbar erhöht hat. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich das Leben auf dieser kleinen Fläche entfaltet.

Vorteile gegenüber konventionellem Rasen

Im Vergleich zum pflegeintensiven Zierrasen bietet eine Wildblumenwiese zahlreiche Vorteile:

- Weniger Pflegeaufwand durch seltenes Mähen

- Verzicht auf Dünger oder Pestizide möglich

- Höherer ökologischer Wert

- Attraktives, sich ständig wandelndes Erscheinungsbild

- Bessere Anpassung an lokale Klimabedingungen

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Der Erfolg einer Wildblumenwiese hängt maßgeblich von der richtigen Standortwahl und einer gründlichen Bodenvorbereitung ab. Hier sind die häufigsten Fehler und wie man sie vermeiden kann:

Fehler: Ungeeigneter Standort

Viele Hobbygärtner unterschätzen die Bedeutung des richtigen Standorts. Zu schattige oder zu feuchte Bereiche sind für die meisten Wildblumen ungeeignet.

Lösung: Sonnige bis halbschattige Lage wählen

Suchen Sie einen Standort aus, der mindestens 6 Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag erhält. Halbschattige Bereiche können ebenfalls geeignet sein, allerdings sollten Sie dann spezielle Saatgutmischungen für solche Standorte verwenden.

Fehler: Nährstoffreicher Boden

Ein verbreiteter Irrtum ist, dass Wildblumen besonders gut auf nährstoffreichem Boden gedeihen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Auf zu fettem Boden setzen sich oft nur wenige, konkurrenzstarke Arten durch.

Lösung: Boden abmagern oder Oberboden abtragen

Für eine artenreiche Wildblumenwiese ist ein magerer Boden ideal. Sie können den Boden abmagern, indem Sie mehrmals im Jahr mähen und das Mähgut entfernen. Bei sehr nährstoffreichem Boden kann es sinnvoll sein, die oberste Bodenschicht abzutragen und durch nährstoffarmes Substrat zu ersetzen.

Fehler: Unzureichende Bodenbearbeitung

Eine oberflächliche Bodenbearbeitung reicht nicht aus, um eine erfolgreiche Wildblumenwiese anzulegen. Oft werden vorhandene Unkräuter und ihre Wurzeln nicht ausreichend entfernt.

Lösung: Gründliche Unkrautentfernung und Bodenvorbereitung

Bereiten Sie den Boden sorgfältig vor, indem Sie ihn umgraben und von Wurzelunkräutern befreien. Eine Methode, die sich bewährt hat, ist das sogenannte 'falsche Saatbett': Bereiten Sie den Boden vor, als würden Sie säen, warten Sie dann aber zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit keimen viele Unkräuter, die Sie dann vor der eigentlichen Aussaat entfernen können.

Bei der Anlage meiner ersten Wildblumenwiese habe ich den Fehler gemacht, die Bodenvorbereitung zu vernachlässigen. Das Ergebnis war eine von Gräsern dominierte Fläche mit nur wenigen Blumen. Erst als ich den Boden gründlich vorbereitet und abgemagert hatte, konnte sich eine vielfältige Blumenwiese entwickeln.

Mit der richtigen Standortwahl und Bodenvorbereitung schaffen Sie die Grundlage für eine erfolgreiche Wildblumenwiese. Diese Schritte mögen zunächst aufwendig erscheinen, zahlen sich aber langfristig durch eine blühende und artenreiche Wiese aus, die Ihnen und der Natur Freude bereitet.

Saatgutauswahl und Aussaat für eine blühende Wildblumenwiese

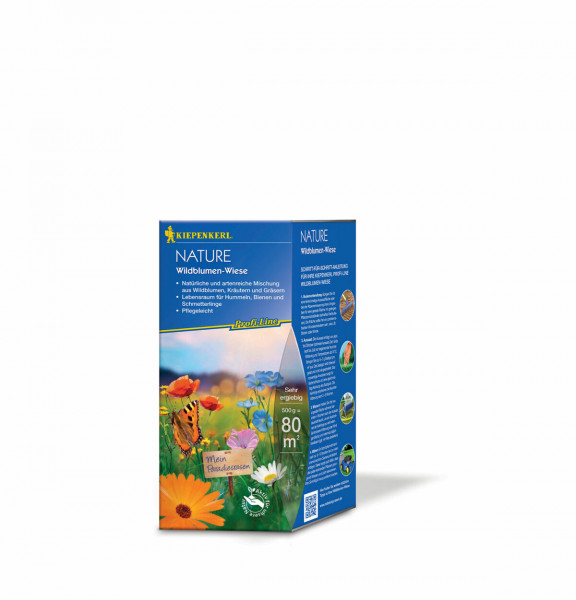

Die Wahl des richtigen Saatguts ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Wildblumenwiese. Es lohnt sich, auf regionale, standortgerechte Saatgutmischungen zu setzen. Diese sind nicht nur bestens an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, sondern bieten auch heimischen Insekten und Tieren einen gedeckten Tisch.

Bei der Auswahl des Saatguts empfiehlt es sich, einen Blick auf die natürlichen Pflanzengesellschaften der Region zu werfen. Viele Anbieter haben spezielle Mischungen im Sortiment, die auf unterschiedliche Standortbedingungen zugeschnitten sind – sei es für sonnige, schattige, trockene oder feuchte Flächen. Diese Mischungen enthalten in der Regel eine ausgewogene Kombination aus Gräsern und Blühpflanzen, die zusammen eine robuste Pflanzengemeinschaft bilden.

Die richtige Aussaatstärke finden

Ein Fehler, den ich in meinen Anfängen oft beobachtet habe, ist das zu dichte Säen. Es führt dazu, dass die Pflanzen sich gegenseitig im Weg stehen und um Nährstoffe und Licht konkurrieren. Das Resultat? Viele Arten können sich nicht richtig entfalten.

Mein Tipp: Halten Sie sich an die empfohlene Aussaatstärke, die bei den meisten Wildblumenmischungen zwischen 3 und 5 Gramm pro Quadratmeter liegt. Eine bewährte Methode ist, das Saatgut mit Sand zu strecken. Mischen Sie dazu das Saatgut im Verhältnis 1:10 mit feinem, trockenen Sand. Das erleichtert nicht nur die gleichmäßige Verteilung, sondern hilft auch dabei, die richtige Menge auszubringen.

Den optimalen Aussaatzeitpunkt wählen

Der Zeitpunkt der Aussaat kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Wildblumenwiese entscheiden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie in der Regel, wenn Sie die optimalen Zeiträume im Frühjahr oder Spätsommer nutzen.

Für die Frühjahrsaussaat eignet sich der Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai besonders gut. In dieser Zeit sind die Temperaturen meist mild und es gibt in der Regel ausreichend Niederschläge, was die Keimung begünstigt. Eine Aussaat im Spätsommer, von Mitte August bis Ende September, hat den Vorteil, dass viele Wildblumenarten eine Kälteperiode benötigen, um im folgenden Frühjahr zu keimen. So können sich die Pflanzen bereits im Herbst etablieren und im Frühjahr kräftig austreiben.

Pflege nach der Aussaat: Schlüssel zum Erfolg

Nach der Aussaat beginnt eine entscheidende Phase für Ihre Wildblumenwiese. Besonders wichtig sind die richtige Bewässerung und Mahd.

Bewässerung: Weniger ist oft mehr

Ein häufiger Fehler, den ich in meiner langjährigen Erfahrung beobachtet habe, ist übermäßiges oder falsches Wässern. Zu starke Bewässerung kann dazu führen, dass die Samen weggespült werden oder zu faulen beginnen. Zudem werden durch zu viel Wasser die Wurzeln verwöhnt und wachsen nicht tief genug in den Boden.

In den ersten Wochen nach der Aussaat sollte der Boden feucht, aber nicht nass sein. Gießen Sie lieber häufiger und dafür weniger intensiv. Verwenden Sie einen feinen Sprühnebel oder eine Gießkanne mit Brause, um die zarten Keimlinge nicht zu beschädigen. Sobald die Pflanzen etabliert sind, können Sie die Bewässerung reduzieren. Wildblumen sind oft erstaunlich trockenheitsresistent – haben Sie Geduld und vertrauen Sie der Natur.

Die richtige Mahd: Timing ist wichtig

Ein weiterer kritischer Punkt in der Pflege Ihrer Wildblumenwiese ist die Mahd. Zu frühes oder zu häufiges Mähen kann die Entwicklung der Wiese stark beeinträchtigen und die Artenvielfalt reduzieren.

Der erste Schnitt sollte erst nach der Samenreife der meisten Pflanzen erfolgen, in der Regel nicht vor Ende Juli oder Anfang August. Lassen Sie die gemähten Pflanzen einige Tage auf der Wiese liegen, damit die Samen ausfallen können. Entfernen Sie dann das Mähgut, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden.

Für eine artenreiche Wildblumenwiese reicht es in der Regel aus, maximal zweimal jährlich zu mähen. Eine zweite Mahd kann im Spätherbst erfolgen, sollte aber nicht zu tief sein, um überwinternden Insekten Schutz zu bieten. Beobachten Sie Ihre Wiese genau und passen Sie den Mährhythmus an die Entwicklung der Pflanzen an.

Mit der richtigen Saatgutauswahl, Aussaat und Pflege schaffen Sie die Grundlage für eine blühende, artenreiche Wildblumenwiese. Geben Sie Ihrer Wiese Zeit sich zu entwickeln – oft zeigt sich die volle Pracht erst im zweiten oder dritten Jahr. Ihre Geduld wird mit einem lebendigen Paradies für Insekten und einer Augenweide für Sie belohnt.

Langfristige Pflege und Erhaltung der Wildblumenwiese

Eine Wildblumenwiese mag zwar naturnah sein, benötigt aber dennoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um ihre Schönheit und ökologische Vielfalt zu bewahren. Aus meiner Erfahrung haben sich einige Praktiken als besonders wirksam erwiesen:

Die richtige Balance finden

Viele Gartenfreunde gehen davon aus, dass eine Wildblumenwiese sich selbst überlassen werden kann. Das ist leider ein Trugschluss. Ohne jegliche Pflege setzen sich oft nur wenige, besonders durchsetzungsfähige Arten durch.

Mein Tipp: Eine extensive, aber regelmäßige Pflege ist der Schlüssel zum Erfolg. Besonders wichtig ist eine jährliche Mahd im Spätsommer oder Frühherbst. Dabei sollte das Mähgut unbedingt abgeräumt werden. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Wildblumenwiese - ich dachte, sie könnte einfach vor sich hin wachsen. Nach zwei Jahren war sie voller Disteln und Brennnesseln. Seitdem mähe ich jährlich und die Vielfalt ist zurückgekehrt.

Zurückhaltung bei Düngung und Pflanzenschutz

Wildblumen sind echte Überlebenskünstler und gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden. Dünger und Pestizide sind daher in der Regel kontraproduktiv.

Meine Empfehlung: Verzichten Sie auf chemische Mittel und vertrauen Sie auf die Selbstregulierungskräfte der Natur. Bei Bedarf können Sie auf biologische Methoden wie Brennnessel- oder Schachtelhalmjauche zurückgreifen. Diese natürlichen Helfer haben sich in meinem Garten bewährt.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Eine Wildblumenwiese ist ein dynamisches System, das sich im Laufe der Zeit verändert. Manche Arten verschwinden, andere kommen hinzu. Wer darauf nicht reagiert, riskiert, dass die Wiese an Attraktivität und ökologischem Wert einbüßt.

Mein Rat: Beobachten Sie Ihre Wiese regelmäßig und passen Sie Ihre Pflegemaßnahmen entsprechend an. Manchmal ist es sinnvoll, bestimmte Arten nachzusäen oder stark wuchernde Pflanzen auszulichten. In meinem eigenen Garten hatte sich die Margerite einmal recht aggressiv ausgebreitet. Um die Vielfalt zu erhalten, entfernte ich einige und säte stattdessen Wiesensalbei nach. Das Ergebnis war eine noch abwechslungsreichere und farbenprächtigere Wiese.

Der Umgang mit unerwünschten Gästen

Auch in einer Wildblumenwiese können sich Pflanzen ansiedeln, die wir dort nicht unbedingt haben möchten. Die Kunst liegt darin, die richtige Balance zwischen Eingreifen und Gewährenlassen zu finden.

Wachsamkeit bei Problemarten

Es ist verlockend, problematische Arten wie Ackerkratzdistel oder Quecke einfach zu ignorieren. Doch diese können sich rasant ausbreiten und andere, erwünschte Arten verdrängen.

Meine Strategie: Frühzeitiges Erkennen und gezieltes manuelles Entfernen sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Lernen Sie, die problematischen Arten zu identifizieren und entfernen Sie sie rechtzeitig. Bei der Ackerkratzdistel hat sich regelmäßiges Ausstechen bewährt, bei der Quecke hilft auch das Ausreißen mit der Wurzel. Aber Vorsicht: Nicht jede vermeintliche 'Unkraut'-Art ist tatsächlich problematisch. Manche bieten wichtige Nahrung für Insekten und tragen zur Biodiversität bei.

Das richtige Maß beim Jäten

Zu viel des Guten kann auch beim Jäten schaden. Übertriebener Ordnungssinn kann die natürliche Entwicklung der Wiese stören und wichtige Arten für Insekten und andere Tiere entfernen.

Mein Ansatz: Lassen Sie der Natur ihren Lauf und greifen Sie nur bei echten Problemen ein. Eine gewisse 'Unordnung' gehört zu einer Wildblumenwiese und bietet vielen Tieren wertvollen Lebensraum. Ich erinnere mich an meinen Nachbarn, der jedes vermeintliche 'Unkraut' aus seiner Wildblumenwiese entfernte - am Ende hatte er eher einen Rasen als eine blühende Oase für Insekten.

Letztendlich ist eine Wildblumenwiese ein faszinierendes, sich ständig wandelndes Ökosystem. Mit der richtigen Pflege, etwas Geduld und einem aufmerksamen Auge wird sie zu einem wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere - und zu einer Quelle der Freude für uns Gärtner.

Förderung der Artenvielfalt in der Wildblumenwiese

Eine gut angelegte Wildblumenwiese ist weit mehr als nur ein bunter Farbtupfer im Garten. Sie ist ein lebendiges Ökosystem, das zahlreichen Insekten, Vögeln und Kleintieren ein Zuhause bietet. Leider machen viele Hobbygärtner bei der Gestaltung ihrer Wildblumenwiese einen entscheidenden Fehler: Sie vernachlässigen die Strukturvielfalt.

Monotonie vermeiden - Vielfalt schaffen

Eine einheitliche Fläche mit Blumen mag auf den ersten Blick hübsch aussehen, bietet aber nicht die notwendige Vielfalt an Lebensräumen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bewusst verschiedene Strukturelemente in Ihre Wiese integrieren:

- Totholz: Abgestorbene Äste oder Baumstämme sind wahre Hotspots der Biodiversität. Sie bieten Unterschlupf für Käfer, Wildbienen und andere Insekten.

- Steinhaufen: Zwischen den Steinen finden Eidechsen, Blindschleichen und Insekten Verstecke und Sonnenplätze.

- Sandflächen: Viele Wildbienen nisten im Boden und benötigen offene Sandflächen.

- Wasserstellen: Kleine Tümpel oder Wasserschalen locken Libellen an und dienen Vögeln und Insekten als Tränke.

Diese Elemente fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein und erhöhen gleichzeitig den ökologischen Wert Ihrer Wildblumenwiese erheblich.

Vernetzung mit der Umgebung

Ein weiterer häufiger Fehler ist die isolierte Betrachtung der Wildblumenwiese. Dabei ist es wichtig, sie als Teil eines größeren Biotopverbunds zu verstehen. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Wiese mit anderen naturnahen Flächen in der Umgebung vernetzen können:

- Schaffen Sie 'grüne Korridore' zu benachbarten Gärten oder Grünflächen.

- Pflanzen Sie heimische Sträucher oder Hecken als Übergang zu anderen Bereichen.

- Lassen Sie Randstreifen bewusst etwas wilder wachsen, um Übergangszonen zu schaffen.

So ermöglichen Sie Tieren, sich frei zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen und erhöhen die Chancen für eine dauerhafte Ansiedlung verschiedener Arten.

Das große Ganze im Blick behalten

Bei all den Details ist es wichtig, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Eine gut angelegte Wildblumenwiese ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist ein dynamisches System, das sich ständig verändert und entwickelt. Hier noch einmal die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Wählen Sie einen geeigneten, sonnigen Standort.

- Bereiten Sie den Boden sorgfältig vor und magern Sie ihn gegebenenfalls ab.

- Verwenden Sie hochwertige, regionale Saatgutmischungen.

- Säen Sie zur richtigen Zeit aus - Frühjahr oder Spätsommer sind ideal.

- Pflegen Sie die Wiese extensiv mit maximal zwei Mahden pro Jahr.

- Schaffen Sie Strukturvielfalt durch zusätzliche Elemente.

- Vernetzen Sie Ihre Wiese mit der Umgebung.

Geduld und Ausdauer zahlen sich aus

Eine Wildblumenwiese entwickelt sich nicht über Nacht. Es braucht Zeit, bis sich die volle Pracht entfaltet und sich ein stabiles Ökosystem etabliert hat. Manchmal kann es sogar zwei bis drei Jahre dauern, bis alle Arten zur Blüte kommen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen!

Die Geduld wird belohnt: Mit jedem Jahr wird Ihre Wiese vielfältiger und artenreicher. Sie werden feststellen, dass immer mehr Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten Ihre Wiese besuchen. Vielleicht entdecken Sie sogar seltene Arten, die sich in Ihrem kleinen Paradies angesiedelt haben. In meinem eigenen Garten konnte ich nach einigen Jahren sogar den seltenen Schwalbenschwanz beobachten - ein unvergesslicher Moment!

Bedenken Sie: Mit Ihrer Wildblumenwiese leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz direkt vor Ihrer Haustür. Sie schaffen nicht nur einen wunderschönen Anblick, sondern auch einen wichtigen Lebensraum für viele bedrohte Arten. In Zeiten schwindender Artenvielfalt ist jede noch so kleine Fläche von Bedeutung.

Wildblumenwiese - Ein Stück Natur im eigenen Garten

Eine Wildblumenwiese anzulegen und zu pflegen, ist mehr als nur Gartenarbeit. Es ist eine Entscheidung für mehr Naturnähe und Biodiversität. Es erfordert etwas Mühe und Geduld, aber die Belohnung ist unbezahlbar: Ein Stück lebendige, sich ständig wandelnde Natur direkt vor der eigenen Haustür.

Ob groß oder klein, jede Wildblumenwiese ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Flora und Fauna. Also, trauen Sie sich! Verwandeln Sie Ihren Garten in ein blühendes Paradies für Mensch und Tier. Die Natur wird es Ihnen danken - und Sie werden staunen, wie viel Leben eine kleine Wiese hervorbringen kann. Meine eigene Erfahrung hat gezeigt: Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als an einem Sommerabend durch die selbst geschaffene Blumenwiese zu streifen und das vielfältige Leben darin zu beobachten.