Wildblumenwiesen und Rasenflächen: Ein ökologischer Vergleich

Wildblumenwiesen und Rasenflächen prägen unsere Gärten und öffentlichen Grünflächen. Doch welche Vor- und Nachteile bieten sie für die Umwelt? Als erfahrene Hobbygärtnerin habe ich mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und möchte meine Erkenntnisse mit Ihnen teilen.

Das Wichtigste auf einen Blick: Ökologische Bedeutung von Grünflächen

- Wildblumenwiesen fördern die Artenvielfalt und bieten Lebensraum für Insekten

- Rasenflächen sind pflegeleichter, aber ökologisch weniger wertvoll

- Wildblumenwiesen verbessern die Bodenstruktur und speichern mehr Wasser

- Die Wahl zwischen beiden hängt von Nutzung und ökologischen Zielen ab

Was sind Wildblumenwiesen und Rasenflächen?

Wildblumenwiesen sind naturnahe Grünflächen mit einer beeindruckenden Vielfalt heimischer Blumen und Gräser. Sie entwickeln sich oft über Jahre und bieten ein faszinierendes Blütenmeer, das sich im Laufe der Saison ständig verändert. Rasenflächen bestehen dagegen meist aus wenigen Grasarten, die regelmäßig gemäht werden und einen gleichmäßigen grünen Teppich bilden.

Bedeutung für Ökologie und Biodiversität

Während Rasenflächen eine eher monotone Struktur aufweisen, sind Wildblumenwiesen wahre Hotspots der Artenvielfalt. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Insekten, Vögel und Kleinsäuger. In meiner langjährigen Erfahrung als Gärtnerin konnte ich beobachten, wie sich die Tierwelt in Gärten mit Wildblumenwiesen deutlich vielfältiger entwickelt als in solchen mit reinen Rasenflächen.

Ökologische Vorteile von Wildblumenwiesen

Förderung der Artenvielfalt

Wildblumenwiesen bieten optimale Bedingungen für die heimische Flora und Fauna. Auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmetern können bis zu 50 verschiedene Pflanzenarten wachsen - eine erstaunliche Vielfalt, die wiederum eine Vielzahl von Insekten anzieht.

Pflanzenvielfalt

Von zarten Margeriten über filigrane Glockenblumen bis hin zum aromatischen Wiesensalbei - die Palette der Wildblumen ist wirklich beeindruckend. Jede Art hat ihre eigene ökologische Nische und trägt zur Stabilität des Ökosystems bei. In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie sich seltene Arten wie der Wiesenstorchschnabel wieder angesiedelt haben, nachdem ich eine Wildblumenwiese angelegt hatte.

Insektenlebensraum

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten finden in Wildblumenwiesen ein reichhaltiges Nahrungsangebot und Nistmöglichkeiten. Besonders faszinierend finde ich die spezialisierten Arten wie den Distelfalter, der auf bestimmte Pflanzen angewiesen ist. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sich die Insektenpopulation in meinem Garten innerhalb weniger Jahre nach der Anlage einer Wildblumenwiese vervielfacht hat.

Nahrungsquelle für Vögel und Kleinsäuger

Die Insekten und Samen der Wildblumen locken wiederum Vögel und kleine Säugetiere an. Es ist ein wunderbares Schauspiel, Distelfinken beim Picken reifer Kardensamen zu beobachten oder zu sehen, wie Feldmäuse geschäftig zwischen den Gräsern huschen. Sogar Igel finden in der Wildblumenwiese ein reichhaltiges Insektenbuffet. So entsteht ein komplexes Nahrungsnetz, das die gesamte Biodiversität fördert und unsere Gärten zu lebendigen Oasen macht.

Positive Auswirkungen auf den Boden

Nicht nur über der Erde, auch im Boden selbst entfalten Wildblumenwiesen ihre positive Wirkung. Sie tragen wesentlich zur Bodengesundheit bei, was oft unterschätzt wird.

Verbesserte Bodenstruktur

Die vielfältigen Wurzelsysteme der verschiedenen Pflanzen lockern den Boden auf und verbessern seine Struktur. Tiefwurzler wie Wilde Möhre oder Wegwarte erschließen auch tiefere Bodenschichten und transportieren Nährstoffe nach oben. Das Bodenleben wird aktiviert, was wiederum die Fruchtbarkeit steigert. In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass Böden unter Wildblumenwiesen nach einigen Jahren deutlich lockerer und fruchtbarer werden.

Erhöhte Wasserspeicherfähigkeit

Ein gut strukturierter Boden mit hohem Humusgehalt kann mehr Wasser speichern. Das ist besonders in Zeiten zunehmender Trockenperioden von unschätzbarem Wert. Wildblumenwiesen helfen so, die Folgen des Klimawandels abzumildern. In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie meine Wildblumenwiese auch längere Trockenphasen erstaunlich gut übersteht, während der Rasen nebenan schon längst vertrocknet ist.

Natürliche Nährstoffanreicherung

Viele Wildblumen, besonders Schmetterlingsblütler wie Klee oder Wicken, leben in Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien. Sie reichern den Boden auf natürliche Weise mit Stickstoff an. Abgestorbene Pflanzenteile werden von Bodenlebewesen zersetzt und tragen zur Humusbildung bei. So entsteht ein sich selbst erhaltender Kreislauf, der ohne künstliche Düngung auskommt - ein Prinzip, das ich in meinem Garten seit Jahren erfolgreich anwende.

Insgesamt zeigt sich, dass Wildblumenwiesen nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch einen hohen ökologischen Wert haben. Sie fördern die Biodiversität, verbessern die Bodenqualität und tragen zum Klimaschutz bei. Natürlich haben auch Rasenflächen ihre Berechtigung, etwa als Spielflächen oder in stark frequentierten Bereichen. Doch wo immer möglich, sollten wir der Vielfalt einer Wildblumenwiese den Vorzug geben. Meine Erfahrung zeigt: Der Umstieg lohnt sich - für uns und für die Natur.

Ökologische Nachteile von Rasenflächen

Rasenflächen mögen auf den ersten Blick grün und einladend wirken, doch aus ökologischer Sicht bringen sie einige Herausforderungen mit sich. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, warum der klassische Rasen im Vergleich zur Wildblumenwiese häufig das Nachsehen hat.

Monokulturelle Struktur

Ein typischer Rasen besteht meist aus nur wenigen Grasarten. Diese Eintönigkeit führt zu einer stark reduzierten Artenvielfalt. Wo früher vielleicht dutzende verschiedene Pflanzenarten wuchsen, finden sich nun oft nur noch zwei oder drei Grassorten. Das mag gleichmäßig und 'ordentlich' wirken, ist aber für die Natur wenig zuträglich.

Geringer Beitrag zur Biodiversität

Die begrenzte Pflanzenvielfalt wirkt sich direkt auf die Tierwelt aus. Insekten, Vögel und Kleinsäuger finden in einem Rasen kaum Nahrung oder Unterschlupf. Besonders Bienen und andere bestäubende Insekten, die für unser Ökosystem so essentiell sind, gehen bei einem Rasen leer aus - keine Blüten, kein Nektar. In meinem Garten habe ich beobachtet, wie sich die Insektenpopulation nach der Umstellung von Rasen auf Wildblumenwiese vervielfacht hat.

Hoher Ressourcenverbrauch

Ein 'perfekter' Rasen ist leider alles andere als ressourcenschonend. Er verlangt regelmäßige Pflege und einen hohen Einsatz von Wasser, Dünger und Energie. Betrachten wir die einzelnen Aspekte genauer:

Wasserbedarf

Gerade in heißen Sommermonaten braucht ein Rasen viel Wasser, um grün zu bleiben. Je nach Region und Wetterlage kann das schnell mehrere hundert Liter pro Quadratmeter und Saison bedeuten. In Zeiten, in denen Wasser vielerorts knapp wird, ist das zunehmend problematisch.

Düngereinsatz

Um saftig grün zu bleiben, benötigt ein Rasen regelmäßige Düngung. Die dafür verwendeten Düngemittel belasten nicht nur den Geldbeutel, sondern möglicherweise auch die Umwelt. Überschüssiger Dünger kann ins Grundwasser gelangen und dort zu Problemen führen.

Häufige Mahd

Ein gepflegter Rasen will gemäht sein - und zwar oft. Das bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch einen beträchtlichen Energieverbrauch, sei es durch Benzin- oder Elektromäher. Hinzu kommt die Lärmbelästigung, die viele Nachbarn sicher gerne vermeiden würden.

Vergleich der Pflegeanforderungen

Wildblumenwiesen und Rasenflächen unterscheiden sich deutlich in der Pflege. Während der eine intensive Betreuung benötigt, gibt sich der andere eher genügsam.

Wildblumenwiesen

Extensive Pflege

Wildblumenwiesen sind erfreulich pflegeleicht. Sie kommen mit den natürlichen Gegebenheiten zurecht und brauchen kaum Eingriffe von außen. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt. Einmal im Jahr mähen - mehr ist oft nicht nötig.

Mährhythmus und -technik

Bei Wildblumenwiesen reicht es meist, ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. Der richtige Zeitpunkt ist dabei entscheidend: Am besten mäht man, wenn die meisten Pflanzen verblüht sind und ihre Samen ausgestreut haben. Das erhält die Artenvielfalt für's nächste Jahr. Wichtig ist auch die richtige Technik: Eine Sense oder ein Balkenmäher sind ideal, da sie die Insekten schonen, die in der Wiese leben. Ich selbst habe die Freude an der Arbeit mit der Sense entdeckt - es ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch eine wunderbare körperliche Betätigung.

Rasenflächen

Intensive Pflege

Ein 'schöner' Rasen ist zeitaufwendig. Er braucht ständige Aufmerksamkeit und Pflege. Das fängt beim regelmäßigen Mähen an, geht über's Wässern und Düngen bis hin zur Unkrautbekämpfung. Wer einen perfekten Rasen will, muss viel Zeit investieren - oder einen Gärtner beauftragen.

Regelmäßiges Mähen und Düngen

In der Hauptwachstumszeit sollte ein Rasen mindestens einmal pro Woche gemäht werden. Dazu kommt das regelmäßige Düngen, meist mehrmals pro Saison. Das kostet Zeit und Geld und belastet die Umwelt. Hinzu kommen oft noch Maßnahmen wie Vertikutieren oder Nachsäen, um Lücken zu schließen.

Zusammenfassend zeigt sich: Wildblumenwiesen sind ökologisch wertvoller und pflegeleichter als klassische Rasenflächen. Sie bieten Vorteile für Mensch und Natur. Wer sich für eine Wildblumenwiese entscheidet, fördert die Umwelt und gewinnt mehr Freizeit - Zeit, um die bunte Vielfalt im Garten zu genießen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass der Umstieg von Rasen auf Wildblumenwiese nicht nur die Biodiversität fördert, sondern auch eine tiefe persönliche Befriedigung mit sich bringt.

Anlage und Etablierung von Wildblumenwiesen und Rasenflächen

Wildblumenwiesen: Von der Vorbereitung bis zur Blütenpracht

Eine Wildblumenwiese anzulegen erfordert zwar etwas Geduld, aber glauben Sie mir, es lohnt sich! Die Farbenpracht und der ökologische Wert sind unbezahlbar. Hier sind die wichtigsten Schritte, die ich in meiner langjährigen Erfahrung als besonders effektiv empfunden habe:

Bodenvorbereitung

Wildblumen mögen es eher mager. Entfernen Sie die obere Grasschicht und lockern Sie den Boden gründlich auf. Bei zu nährstoffreichen Böden hilft das Einarbeiten von Sand. In meinem eigenen Garten habe ich damit hervorragende Ergebnisse erzielt.

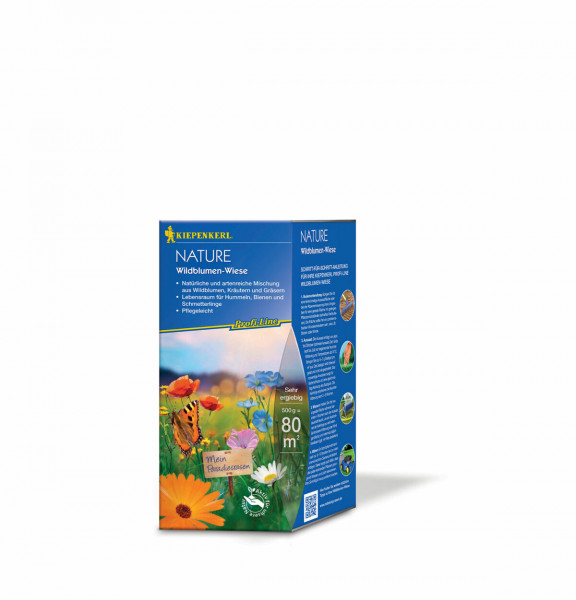

Saatgutauswahl

Greifen Sie zu heimischen Wildblumenmischungen, die zu Ihrem Standort passen. Eine Kombination aus einjährigen und mehrjährigen Arten sorgt für dauerhafte Blütenvielfalt. Regionale Mischungen sind oft erstaunlich gut an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Aussaattechnik und -zeitpunkt

Der Spätsommer oder das frühe Frühjahr eignen sich am besten für die Aussaat. Ein kleiner Trick: Mischen Sie das feine Saatgut mit Sand für eine gleichmäßigere Verteilung. Säen Sie oberflächlich und walzen Sie leicht an. In den ersten Wochen ist regelmäßiges Feuchthalten wichtig.

Rasenflächen: Der Weg zum satten Grün

Auch wenn ich persönlich Wildblumenwiesen bevorzuge, hat ein gepflegter Rasen durchaus seine Berechtigung. Hier einige Tipps für den perfekten grünen Teppich:

Bodenbearbeitung

Entfernen Sie Steine und Wurzeln, lockern Sie den Boden tief auf und ebnen Sie ihn ein. Ein leichtes Gefälle beugt Staunässe vor. Bei mageren Böden kann etwas Kompost Wunder wirken.

Rasensorten

Je nach Nutzung gibt es verschiedene Mischungen. Spielrasen hält mehr aus, Zierrasen sieht feiner aus. Für schattige Ecken gibt es spezielle Gräser - probieren Sie es aus!

Aussaat und Anwuchspflege

Säen Sie gleichmäßig aus und harken Sie das Saatgut leicht ein. Gießen Sie regelmäßig, bis die Gräser gekeimt sind. Den ersten Schnitt sollten Sie vornehmen, wenn der Rasen etwa 8 cm hoch ist.

Ökosystemdienstleistungen: Wildblumenwiesen vs. Rasenflächen

Wildblumenwiesen: Ökologische Kraftpakete

Ich bin immer wieder fasziniert, welchen Beitrag Wildblumenwiesen zum Ökosystem leisten:

Bestäubung

Sie sind wahre Magneten für Bienen, Hummeln und andere Bestäuber. Eine vielfältige Blütenwiese kann die Bestäubungsleistung in der Umgebung erheblich steigern - ein Effekt, den ich in meinem eigenen Garten deutlich beobachten konnte.

Natürliche Schädlingsbekämpfung

Wildblumenwiesen locken Nützlinge wie Marienkäfer und Schwebfliegen an, die Blattläuse und andere Schädlinge in Schach halten. Das reduziert den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln erheblich.

Kohlenstoffspeicherung

Durch ihr tiefes Wurzelsystem speichern Wildblumenwiesen mehr Kohlenstoff im Boden als Rasenflächen. Sie tragen so zum Klimaschutz bei und verbessern nebenbei die Bodenstruktur - eine Win-Win-Situation!

Rasenflächen: Begrenzte, aber wichtige Funktionen

Auch wenn Rasenflächen ökologisch weniger wertvoll sind, erfüllen sie dennoch wichtige Funktionen:

Erosionsschutz

Die dichte Grasnarbe schützt den Boden vor Erosion durch Wind und Wasser. Das ist besonders an Hängen und in regenreichen Gegenden von Bedeutung.

Temperaturregulierung

Rasenflächen können die lokale Temperatur senken, indem sie Wasser verdunsten und Sonnenlicht reflektieren. In Städten kann das helfen, Hitzeinseln zu reduzieren.

Begrenzte Ökosystemleistungen

Im Vergleich zu Wildblumenwiesen bieten Rasenflächen weniger Nahrung und Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Ihre Ökosystemleistungen sind zwar begrenzter, aber nicht zu vernachlässigen.

Ob Wildblumenwiese oder Rasenfläche - die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten ab. In meiner Erfahrung ist oft eine Kombination beider Elemente der beste Weg, um ökologische Vorteile mit praktischen Anforderungen zu verbinden. Experimentieren Sie und finden Sie die perfekte Lösung für Ihren Garten!

Ästhetische und funktionale Aspekte von Wildblumenwiesen und Rasenflächen

Wildblumenwiesen und Rasenflächen haben beide ihren ganz eigenen Charme und erfüllen unterschiedliche Zwecke im Garten. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Wildblumenwiesen: Ein Fest für die Sinne

Ich muss gestehen, Wildblumenwiesen haben es mir besonders angetan. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich das Bild im Laufe der Saison wandelt. Im Frühling sprießen die ersten zarten Blüten, gefolgt von einer regelrechten Farbexplosion im Sommer. Selbst im Herbst, wenn die meisten Blüten verblüht sind, haben die Samenstände ihren eigenen, melancholischen Reiz.

Die Vielfalt an Formen und Farben ist wirklich beeindruckend. Leuchtend roter Mohn, strahlend weiße Margeriten, tiefblaue Kornblumen - jede Pflanze trägt ihren Teil zu diesem natürlichen Kunstwerk bei. Und nicht nur wir Menschen erfreuen uns daran, auch Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten finden hier ein wahres Paradies.

Einschränkungen bei Wildblumenwiesen

Allerdings müssen wir auch realistisch sein: Wildblumenwiesen sind nicht für jede Nutzung geeignet. Wer gerne Fußball spielt oder regelmäßig über die Fläche laufen möchte, wird hier schnell an Grenzen stoßen. Die zarten Pflanzen vertragen intensive Nutzung einfach nicht gut. Auch beim Mähen müssen wir uns an bestimmte Zeiten halten, um den natürlichen Zyklus der Pflanzen nicht zu stören.

Rasenflächen: Klassische Schönheit

Ein gepflegter Rasen hat natürlich auch seine Vorzüge. Das satte Grün strahlt Ruhe und Ordnung aus - für viele der Inbegriff eines schönen Gartens. In meiner langjährigen Erfahrung als Gärtnerin habe ich festgestellt, dass gerade ältere Generationen oft großen Wert auf einen makellosen Rasen legen.

Vielseitigkeit von Rasenflächen

Wo Rasenflächen wirklich punkten, ist ihre Vielseitigkeit. Ob für eine Partie Krocket, ein gemütliches Picknick oder einfach zum Entspannen - ein Rasen bietet Platz für viele Aktivitäten. Er verträgt regelmäßiges Betreten gut und bietet eine ebene Fläche, die sich flexibel nutzen lässt.

Wirtschaftliche Aspekte: Was kostet uns die grüne Pracht?

Kosten für Anlage und Pflege

Interessanterweise sind die Kosten für die Anlage bei beiden Varianten zunächst ähnlich. Sowohl Wildblumenwiesen als auch Rasenflächen benötigen eine gründliche Bodenvorbereitung und hochwertiges Saatgut. Die Unterschiede zeigen sich vor allem in der Pflege:

- Rasenflächen sind recht pflegeintensiv. Regelmäßiges Mähen (oft wöchentlich), Düngen und bei Trockenheit auch Bewässern - das summiert sich in Zeit und Kosten.

- Wildblumenwiesen sind da deutlich genügsamer. Ein- bis zweimal im Jahr mähen reicht in der Regel aus, und Dünger oder zusätzliche Bewässerung sind meist nicht nötig.

Langfristige wirtschaftliche Vorteile von Wildblumenwiesen

Auf lange Sicht können sich Wildblumenwiesen als echte Sparfüchse erweisen:

- Weniger Pflegeaufwand bedeutet geringere Kosten für Maschinen, Treibstoff und Arbeitszeit.

- Der Verzicht auf Dünger und intensive Bewässerung schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

- Wildblumenwiesen locken Nützlinge an, die natürliche Schädlingsbekämpfung betreiben - das kann Kosten für Pflanzenschutzmittel einsparen.

- In manchen Regionen gibt es sogar Förderprogramme für die Anlage von Wildblumenwiesen - das lohnt sich, nachzufragen!

Blick in die Zukunft: Wildblumenwiesen und Rasenflächen im Einklang

Nach all den Jahren in der Gartengestaltung bin ich überzeugt: Sowohl Wildblumenwiesen als auch Rasenflächen haben ihre Daseinsberechtigung. Wildblumenwiesen begeistern mit ihrer ökologischen Vielfalt, den geringen Pflegekosten und ihrer natürlichen Schönheit. Rasenflächen punkten mit Robustheit und vielseitiger Nutzbarkeit.

Für die Zukunft der Grünflächengestaltung sehe ich einen klaren Trend zu mehr Naturnähe. Immer mehr Gemeinden und Privatpersonen entdecken die Vorteile von Wildblumenwiesen oder geschickten Mischformen. Eine Kombination aus beiden Elementen könnte der Schlüssel zu einer nachhaltigen und funktionalen Grünflächengestaltung sein.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen Wildblumenwiese und Rasenfläche von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass wir uns der ökologischen Auswirkungen unserer Entscheidungen bewusst sind und versuchen, einen Ausgleich zwischen Nutzbarkeit und Naturschutz zu finden. So können wir Grünflächen schaffen, die sowohl für uns Menschen als auch für die Natur wertvoll sind. In meinem eigenen Garten habe ich eine Mischung aus beidem - und ich muss sagen, ich genieße jeden Tag aufs Neue die Vielfalt und Schönheit, die diese Kombination mit sich bringt.