Wildblumenwiesen: Ein Paradies für die Tierwelt

Wildblumenwiesen sind weitaus mehr als nur bunte Farbkleckse in der Landschaft. Sie stellen einen äußerst wertvollen Lebensraum für eine Vielzahl von Tierarten dar und leisten einen beachtlichen Beitrag zur Biodiversität.

Das Wichtigste auf einen Blick: Wildblumenwiesen und ihre tierischen Bewohner

- Wildblumenwiesen fördern die Artenvielfalt und bieten Nahrung für Insekten, Vögel und Kleintiere

- Bienen und Hummeln profitieren besonders von der Blütenvielfalt

- Schmetterlinge nutzen Wildblumenwiesen als Lebensraum für alle Entwicklungsstadien

- Käfer und Bodeninsekten finden Nahrung und Verstecke zwischen Blumen und Gräsern

Wildblumenwiesen als vielfältiges Ökosystem

Wildblumenwiesen sind wahre Hotspots der Biodiversität. Im Vergleich zu eintönigen Rasenflächen bieten sie eine Fülle von Strukturen und Nahrungsquellen für die heimische Tierwelt. Die Kombination aus verschiedensten Blühpflanzen und Gräsern schafft ein komplexes Ökosystem, das unzähligen Arten einen Lebensraum bietet.

Der Unterschied zu konventionellen Rasenflächen

Während ein englischer Rasen oft als Inbegriff der Gartenkultur gilt, ist er für die meisten Tiere leider wenig attraktiv. Wildblumenwiesen hingegen bieten:

- Eine beeindruckende Vielfalt an Blüten und Samen als Nahrungsquelle

- Unterschiedliche Wuchshöhen und Strukturen für Verstecke und Nistplätze

- Ganzjährige Lebensräume durch Überwinterungsmöglichkeiten in Stängeln und Blättern

Insekten als Hauptnutznießer der Wildblumenwiese

Insekten sind zweifellos die auffälligsten Bewohner einer Wildblumenwiese. Sie nutzen die vielfältigen Strukturen und das reiche Nahrungsangebot in allen Lebensphasen.

Bienen und Hummeln: Fleißige Bestäuber im Blütenmeer

Für Bienen und Hummeln sind Wildblumenwiesen ein wahres Schlaraffenland. Sie finden hier vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ein überaus reichhaltiges Nektarangebot. Besonders beliebt sind bei ihnen:

- Klee-Arten wie Weiß- und Rotklee

- Lippenblütler wie Thymian und Salbei

- Korbblütler wie Margeriten und Flockenblumen

Durch ihre unermüdliche Bestäubungsleistung tragen Bienen und Hummeln maßgeblich zum Erhalt der Pflanzenvielfalt bei. Es ist faszinierend zu beobachten, wie eine einzige Hummel an einem Tag bis zu 5000 Blüten besuchen kann!

Schmetterlinge: Farbenprächtige Gaukler der Lüfte

Schmetterlinge gehören zu den bezauberndsten Bewohnern einer Wildblumenwiese. Sie nutzen die Wiese in allen Lebensstadien:

- Als Raupen ernähren sie sich von Blättern verschiedener Wiesenpflanzen

- Die Puppen finden Schutz zwischen Gräsern und Stängeln

- Ausgewachsene Falter saugen Nektar aus den Blüten

Besonders häufig auf Wildblumenwiesen anzutreffen sind Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und verschiedene Bläulingsarten. Interessanterweise sind manche Schmetterlinge wie der Schachbrettfalter sogar auf bestimmte Gräser als Raupenfutterpflanzen angewiesen.

Käfer und andere Bodeninsekten: Versteckte Vielfalt

Weniger auffällig, aber keineswegs weniger wichtig sind die zahlreichen Käfer und andere Bodeninsekten einer Wildblumenwiese. Sie erfüllen wichtige ökologische Funktionen:

- Marienkäfer und ihre Larven vertilgen Blattläuse und andere Schädlinge

- Laufkäfer jagen andere Insekten und tragen zur natürlichen Schädlingsregulierung bei

- Dungkäfer zersetzen organisches Material und verbessern die Bodenqualität

Zwischen Gräsern und abgestorbenen Pflanzenteilen finden diese Insekten Verstecke und Überwinterungsmöglichkeiten. In meiner eigenen Wildblumenwiese beobachte ich oft fasziniert, wie geschickt sich Käfer durch die dichte Vegetation bewegen und dabei kaum zu entdecken sind.

Eine Wildblumenwiese ist also weitaus mehr als nur eine hübsche Augenweide. Sie ist ein komplexes Ökosystem, das zahlreichen Tieren Nahrung, Schutz und Lebensraum bietet. Wer eine solche Wiese anlegt, leistet einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz – und kann sich gleichzeitig an der überwältigenden Vielfalt und Schönheit der Natur erfreuen.

Vögel in Wildblumenwiesen: Ein Paradies für gefiederte Freunde

Wildblumenwiesen sind nicht nur ein Augenschmaus für uns Menschen, sondern bieten auch zahlreichen Vogelarten einen wertvollen Lebensraum. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, welche Vögel besonders von diesen vielfältigen Flächen profitieren.

Samenliebhaber: Finken und Ammern

Finken und Ammern gehören zu den Stammgästen in Wildblumenwiesen. Diese kleinen Körnerfresser zeigen eine erstaunliche Geschicklichkeit beim Picken selbst winziger Samen aus den Blütenständen. Besonders beliebt sind bei ihnen die Samen von Gräsern, Korbblütlern und Knöterichgewächsen.

Zu den häufigsten Finkenarten, die man in Wildblumenwiesen beobachten kann, zählen:

- Buchfinken

- Grünfinken

- Stieglitze

Bei den Ammern sind es vorwiegend:

- Goldammern

- Grauammern

Diese gefiederten Freunde nutzen die Wildblumenwiese nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Bühne für ihre musikalischen Darbietungen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die Männchen auf höheren Pflanzen oder Zaunpfählen sitzen und ihr Lied zum Besten geben.

Saisonale Nutzung der Wildblumenwiese

Die Art und Weise, wie Samenliebhaber die Wildblumenwiese nutzen, ändert sich im Laufe des Jahres. Im Frühjahr und Frühsommer, wenn viele Pflanzen noch keine Samen gebildet haben, stellen diese Vögel ihre Ernährung um. Sie suchen dann vermehrt nach Insekten, die sie auf der Wiese finden. Diese proteinreiche Kost ist besonders wichtig für die Aufzucht ihrer Jungen.

Ab Spätsommer verwandelt sich die Wildblumenwiese dann in ein wahres Schlaraffenland für die Körnerfresser. Jetzt reifen die Samen vieler Pflanzen und bieten eine reichhaltige Ernte. Diese energiereiche Nahrung hilft den Vögeln, sich Fettreserven für den Winter anzufressen oder sich auf den kräftezehrenden Zugvogelflug vorzubereiten.

Insektenfresser: Schwalben und Meisen auf Jagd

Wildblumenwiesen sind nicht nur ein Samenbuffet, sondern auch ein Tummelplatz für zahlreiche Insekten. Das lockt natürlich auch insektenfressende Vögel an. Besonders beeindruckend sind hier die Flugakrobaten unter den Vögeln: die Schwalben.

Rauchschwalben und Mehlschwalben nutzen den Luftraum über der Wiese als ihr persönliches Jagdrevier. Mit atemberaubender Geschwindigkeit und Wendigkeit fangen sie Fliegen, Mücken und andere fliegende Insekten im Flug. Es ist ein wahres Spektakel, ihnen dabei zuzusehen.

Aber auch bodennahe Insektenjäger wie verschiedene Meisenarten profitieren von der Wildblumenwiese:

- Blaumeisen

- Kohlmeisen

- Sumpfmeisen

Diese quirligen Vögel turnen mit erstaunlicher Geschicklichkeit durch die Pflanzen und picken Blattläuse, Raupen und andere kleine Krabbeltiere von Blättern und Stängeln.

Jagdverhalten in der Wiese

Das Jagdverhalten der verschiedenen Vogelarten in der Wildblumenwiese ist so unterschiedlich wie faszinierend. Während Schwalben elegant durch die Luft gleiten, hüpfen Meisen energiegeladen von Pflanze zu Pflanze und untersuchen jedes Blatt akribisch nach Beute.

Manche Insektenfresser wie der Neuntöter nutzen höhere Pflanzen oder Zaunpfähle als Aussichtspunkt. Von dort aus erspähen sie ihre Beute und stürzen sich dann blitzschnell hinab, um sie zu ergreifen. Diese Strategie erweist sich als besonders effektiv bei der Jagd auf größere Insekten wie Heuschrecken oder Käfer.

Bodenbrüter: Angepasst ans Wiesenleben

Einige Vogelarten haben eine bemerkenswerte Anpassung entwickelt: Sie brüten direkt am Boden der Wildblumenwiese. Zu diesen Bodenbrütern gehören beispielsweise:

- Feldlerchen

- Wiesenpieper

- Braunkehlchen

Diese Vögel haben erstaunliche Fähigkeiten entwickelt, um in diesem scheinbar schutzlosen Lebensraum erfolgreich zu brüten. Ihre Nester sind oft so meisterhaft getarnt, dass man sie selbst aus nächster Nähe kaum entdecken kann.

Feldlerchen beispielsweise bauen ihre Nester in kleinen Bodenmulden und tarnen sie geschickt mit umliegenden Gräsern. Die Jungvögel sind ebenfalls hervorragend getarnt und ducken sich bei Gefahr regungslos an den Boden – eine überlebenswichtige Fähigkeit in diesem exponierten Lebensraum.

Schutzmaßnahmen beim Mähen

Für Bodenbrüter kann das Mähen der Wiese zur ernsten Gefahr werden. Daher ist es von größter Bedeutung, beim Mähen Rücksicht auf diese Vögel zu nehmen. Hier ein paar praktische Tipps, wie man Bodenbrüter beim Mähen schützen kann:

- Spätes Mähen: Warten Sie mit dem ersten Schnitt möglichst bis Mitte Juli. Bis dahin haben die meisten Bodenbrüter ihre Jungen großgezogen.

- Von innen nach außen mähen: So haben die Vögel die Chance, nach außen zu flüchten.

- Schonstreifen stehen lassen: Lassen Sie am Rand der Wiese einen etwa 3 Meter breiten Streifen stehen. Dieser bietet wertvolle Rückzugsmöglichkeiten.

- Langsam mähen: Je langsamer gemäht wird, desto mehr Zeit haben die Vögel zur Flucht.

Mit diesen Maßnahmen können wir einen wichtigen Beitrag leisten, dass Wildblumenwiesen nicht zur Falle, sondern zum sicheren Lebensraum für Bodenbrüter werden.

Kleinsäuger und Reptilien: Versteckte Bewohner der Wildblumenwiese

Neben den Vögeln profitieren auch viele Kleinsäuger und Reptilien von Wildblumenwiesen. Diese oft übersehenen Bewohner spielen eine entscheidende Rolle im Ökosystem der Wiese.

Mäuse und andere Nagetiere

Verschiedene Mäusearten fühlen sich in Wildblumenwiesen pudelwohl. Feldmäuse, Waldmäuse und Spitzmäuse (die übrigens keine Nagetiere, sondern Insektenfresser sind) nutzen die dichte Vegetation als Deckung und reichhaltige Nahrungsquelle.

Anpassungen an den Lebensraum

Diese kleinen Säuger haben faszinierende Anpassungen an das Leben in der Wiese entwickelt. Sie legen komplexe Tunnelsysteme an, die ihnen nicht nur Schutz vor Fressfeinden bieten, sondern auch als Vorratskammer dienen. Ihre ausgeprägten Sinne helfen ihnen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich blitzschnell in Sicherheit zu bringen.

Bedeutung als Beutetiere

Mäuse und andere Kleinsäuger sind unverzichtbare Beutetiere für viele Räuber. Greifvögel wie Mäusebussarde und Turmfalken, aber auch Füchse und Marder jagen sie. So tragen sie dazu bei, ein komplexes und faszinierendes Nahrungsnetz in und um die Wildblumenwiese aufrechtzuerhalten.

Eidechsen und Blindschleichen

Auch Reptilien wie Zauneidechsen und Blindschleichen (die trotz ihres schlangenartigen Aussehens zu den Echsen gehören) finden in Wildblumenwiesen ideale Lebensbedingungen.

Thermoregulation in der Wiese

Als wechselwarme Tiere sind Reptilien auf Sonnenwärme angewiesen. Wildblumenwiesen bieten ihnen perfekte Möglichkeiten zur Thermoregulation. Offene, sonnige Flecken werden zum Aufwärmen genutzt, während die dichte Vegetation Schutz vor Überhitzung und Fressfeinden bietet. Es ist faszinierend zu beobachten, wie geschickt diese Tiere die verschiedenen Mikrohabitate der Wiese nutzen.

Jagd auf Insekten

Eidechsen und Blindschleichen sind erstaunlich geschickte Jäger, die sich hauptsächlich von Insekten und anderen Kleintieren ernähren. Die Vielfalt an Insekten in einer Wildblumenwiese bietet ihnen ein wahres Schlaraffenland. Mit ihrer flinken Zunge schnappen sie blitzschnell nach Käfern, Heuschrecken und anderen Krabbeltieren.

Durch ihre Jagd tragen sie zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei und helfen, das ökologische Gleichgewicht in der Wiese aufrechtzuerhalten.

Wildblumenwiesen sind also weitaus mehr als nur bunte Blumenmeere. Sie sind komplexe und faszinierende Ökosysteme, die einer erstaunlichen Vielfalt von Tieren Nahrung, Schutz und Lebensraum bieten. Von den majestätischen Greifvögeln bis zu den winzigen Mäusen, von den quirligen Meisen bis zu den sonnenbadenden Eidechsen - jedes Tier hat seinen einzigartigen Platz in diesem lebendigen Netzwerk.

Anlage einer Wildblumenwiese für Tiere

Eine Wildblumenwiese anzulegen, ist ein wunderbarer Weg, um die Artenvielfalt in unserem Garten zu fördern. Ich habe vor einiger Zeit damit begonnen und bin immer wieder fasziniert von der Vielfalt an Tieren, die sich dort tummeln. Hier ein paar Anregungen, wie Sie Ihre eigene blühende Oase für Insekten und Co. gestalten können.

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Der richtige Standort ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Wildblumenwiese. Suchen Sie eine sonnige bis halbschattige Fläche aus. Die meisten Wildblumen gedeihen auf nährstoffarmen Böden besser, daher sollten Sie auf zusätzliche Düngung verzichten.

Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, zunächst die vorhandene Grasnarbe zu entfernen und den Boden etwa 10-15 cm tief aufzulockern. Bei sehr schweren Böden kann etwas Sand die Drainage verbessern. Zum Schluss rechen Sie die Fläche glatt.

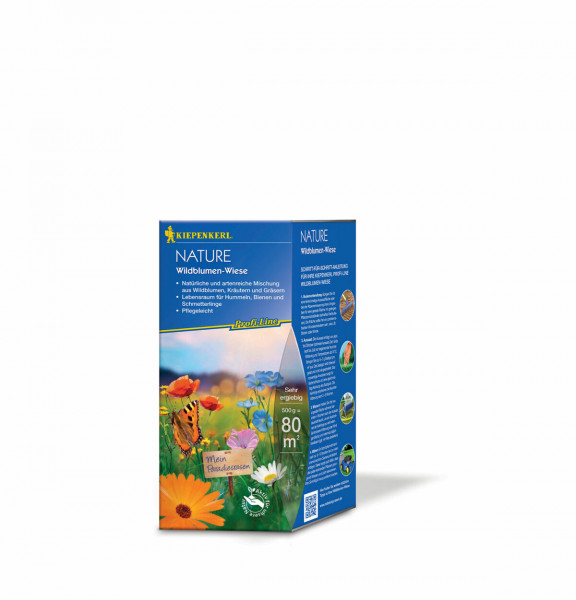

Auswahl geeigneter Saatgutmischungen

Bei der Wahl des Saatguts gibt es einiges zu bedenken:

Regionale Arten berücksichtigen

Greifen Sie am besten auf Mischungen mit heimischen Wildblumen zurück. Diese sind optimal an unser Klima angepasst und bieten einheimischen Insekten die beste Nahrungsgrundlage. In meinem Garten habe ich tolle Erfahrungen mit einer Mischung aus Margerite, Wiesensalbei, Klatschmohn und verschiedenen Glockenblumen gemacht.

Blütenreichtum über die Saison

Achten Sie darauf, dass Ihre Mischung Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten enthält. So bieten Sie vom Frühjahr bis in den Herbst hinein Nahrung für Insekten. Kornblumen und Klatschmohn blühen beispielsweise früh, während Flockenblumen und Wilde Möhre später im Jahr ihre Blüten öffnen.

Aussaat und Pflege im ersten Jahr

Nun zur praktischen Umsetzung - die Aussaat Ihrer Wildblumenwiese:

Optimaler Zeitpunkt für die Aussaat

Die beste Zeit für die Aussaat ist entweder im Frühjahr von März bis Mai oder im Spätsommer von August bis September. Ich persönlich bevorzuge die Herbstaussaat, da die Samen über den Winter keimen können und im Frühjahr schon kräftige Pflänzchen hervorbringen.

Mischen Sie das Saatgut mit Sand, um eine gleichmäßigere Verteilung zu erreichen. Streuen Sie die Mischung dünn aus und walzen oder treten Sie sie leicht an, damit die Samen guten Bodenkontakt haben.

Wässern und Unkrautbekämpfung

In den ersten Wochen ist regelmäßiges Wässern wichtig, besonders bei trockener Witterung. Sobald die ersten Keimlinge erscheinen, können Sie die Bewässerung reduzieren.

Unkraut kann in der Anfangsphase problematisch sein. Entfernen Sie unerwünschte Pflanzen vorsichtig von Hand, um die zarten Wildblumenkeimlinge nicht zu beschädigen. Mit der Zeit wird sich Ihre Wildblumenwiese etablieren und Unkräuter natürlich unterdrücken.

Langfristige Pflege für maximale Biodiversität

Eine Wildblumenwiese braucht zwar weniger Pflege als ein Rasen, ganz ohne Zuwendung geht es aber nicht. Mit der richtigen Pflege fördern Sie die Artenvielfalt und erhalten Ihre blühende Oase über viele Jahre.

Mähregime und Zeitpunkte

Das richtige Mähen ist entscheidend für die Entwicklung Ihrer Wildblumenwiese:

Schonende Mahd für Insekten und Kleintiere

Verwenden Sie für die Mahd am besten eine Sense oder einen Balkenmäher. Diese schonen Insekten und Kleintiere besser als Rasenmäher oder Freischneider. Mähen Sie nicht zu tief - eine Schnitthöhe von 10 cm ist ideal.

In meiner Wiese habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine zweimalige Mahd pro Jahr optimal ist: Die erste Mahd erfolgt Ende Juni oder Anfang Juli, wenn die meisten Frühjahrsblüher verblüht sind. Die zweite Mahd führe ich im September durch.

Teilbereiche stehen lassen

Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Lassen Sie bei jeder Mahd etwa 20% der Fläche stehen. Diese ungemähten Bereiche bieten Insekten und anderen Kleintieren Rückzugsmöglichkeiten. Wechseln Sie diese Bereiche bei jeder Mahd, um langfristig eine vielfältige Struktur zu erhalten.

Nährstoffmanagement

Um die Artenvielfalt Ihrer Wildblumenwiese zu erhalten, ist ein gezieltes Nährstoffmanagement wichtig:

Verzicht auf Dünger

Wildblumen gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden. Verzichten Sie daher komplett auf Dünger. Zu viele Nährstoffe fördern das Wachstum von Gräsern, die dann die Wildblumen verdrängen können.

Abräumen des Mähguts

Nach jeder Mahd ist es wichtig, das Mähgut von der Fläche zu entfernen. Lassen Sie es ein paar Tage liegen, damit Samen ausfallen und Insekten sich in Sicherheit bringen können. Dann rechen Sie es zusammen und entfernen es. So verhindern Sie eine unerwünschte Nährstoffanreicherung im Boden.

Das Mähgut muss nicht weggeworfen werden - ich nutze es zum Beispiel als Mulch in meinem Gemüsegarten oder gebe es auf den Kompost.

Mit diesen Anregungen und etwas Geduld werden Sie schon bald eine blühende Wildblumenwiese ihr Eigen nennen können, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch ein wertvoller Lebensraum für viele Tiere ist. In meinem Garten herrscht den ganzen Sommer über ein reges Treiben - ein kleines Naturparadies, das mich jeden Tag aufs Neue begeistert.

Beobachtung und Dokumentation der Tierwelt

Eine Wildblumenwiese ist weit mehr als nur ein hübscher Anblick für uns Menschen. Sie ist ein faszinierendes Ökosystem, das zahlreichen Tieren ein Zuhause bietet. Um die Vielfalt dieser kleinen Welt wirklich zu erfassen, gibt es einige spannende Methoden zur Bestandsaufnahme.

Praktische Methoden zur Tierbestandsaufnahme

Eine einfache, aber effektive Möglichkeit ist die regelmäßige Beobachtung. Verbringen Sie doch mal an einem sonnigen Tag eine Stunde in der Nähe Ihrer Wildblumenwiese und notieren Sie, welche Tiere Sie entdecken. Es ist erstaunlich, wie viel man in so kurzer Zeit sehen kann! Besonders interessant wird es, wenn Sie dies zu verschiedenen Tageszeiten wiederholen. Morgens tummeln sich oft ganz andere Tiere als am Nachmittag oder in der Dämmerung.

Für die Insektenbeobachtung hat sich bei mir ein simpler Trick bewährt: Ein weißes Tuch, das Sie vorsichtig unter die Blüten halten und leicht dagegen klopfen. Die herunterfallenden Insekten können Sie dann in aller Ruhe betrachten und bestimmen. Ein Fernglas ist Gold wert für die Vogelbeobachtung, während eine Taschenlampe nachts verborgene Amphibien und nachtaktive Insekten ans Licht bringt. Schon erstaunlich, was sich alles in so einer Wiese versteckt!

Jahreszyklen der verschiedenen Tiergruppen

Die Tierwelt einer Wildblumenwiese ist ein faszinierendes Schauspiel, das sich im Laufe des Jahres ständig wandelt. Im Frühjahr, wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen die Natur wecken, summen auch schon die ersten Hummeln und Wildbienen geschäftig umher. An besonders milden Tagen kann man sogar schon den einen oder anderen Zitronenfalter beobachten - für mich immer ein Zeichen, dass der Winter endgültig vorbei ist. Mit zunehmender Blütenpracht im Sommer erreicht die Insektenvielfalt ihren Höhepunkt, ein wahres Fest für Naturbeobachter. Gleichzeitig herrscht in der Vogelwelt Hochbetrieb: Überall wird gebrütet und Nachwuchs aufgezogen. Im Herbst ändert sich das Bild erneut. Viele Tiere sind nun damit beschäftigt, Vorräte für den Winter zu sammeln, während die Zugvögel sich auf ihre lange Reise in den Süden vorbereiten. Selbst im Winter, wenn die Wiese auf den ersten Blick kahl und leblos erscheint, bieten die Samenstände noch immer Nahrung für standorttreue Vögel und fleißige Kleinsäuger.

Vernetzung von Wildblumenwiesen

So wertvoll eine einzelne Wildblumenwiese auch ist - mehrere miteinander verbundene Flächen sind für die Tierwelt noch bedeutsamer. Dies ist ein Aspekt, den wir bei der Planung von Naturschutzmaßnahmen oft unterschätzen.

Bedeutung von Korridoren für die Tierwelt

Tiere brauchen die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen. Wildblumenkorridore, die einzelne Wiesen miteinander verbinden, sind dabei wie Autobahnen für Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Sie ermöglichen es ihnen, neue Gebiete zu erschließen und sich genetisch auszutauschen. Dies ist besonders in Zeiten des Klimawandels von enormer Bedeutung. Wenn sich Lebensräume verändern, können Tiere so leichter neue, passende Habitate finden. Es ist faszinierend zu beobachten, wie selbst kleine Verbindungsstreifen von Tieren genutzt werden.

Integration in städtische und ländliche Räume

In der Stadt bieten sich erstaunlich viele Möglichkeiten für Wildblumenwiesen: Verkehrsinseln, Parkränder oder bisher ungenutzte Flächen können zu kleinen Naturparadiesen werden. Selbst winzige Flächen sind wertvoll und können als Trittsteine für die Tierwelt dienen. Im ländlichen Raum sehe ich großes Potenzial in Feldrainen, Böschungen oder Streuobstwiesen. Durch die Zusammenarbeit von Kommunen, Landwirten und engagierten Privatpersonen könnte ein beeindruckendes Netzwerk von Wildblumenflächen entstehen. Stellen Sie sich vor, wie unsere Landschaft aussehen würde, wenn überall solche blühenden Oasen miteinander verbunden wären!

Herausforderungen und Lösungen

Bei aller Begeisterung für Wildblumenwiesen - es gibt natürlich auch Herausforderungen zu meistern. Aber keine Sorge, für jedes Problem gibt es eine Lösung!

Akzeptanz in der Nachbarschaft

Ich muss zugeben, nicht jeder findet eine naturnahe Wiese auf Anhieb so bezaubernd wie ich. Manchmal gibt es Bedenken wegen Allergien oder die Sorge vor 'unerwünschten' Tieren. Hier hilft meiner Erfahrung nach vor allem eines: Aufklärung und Kommunikation. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, meinen Nachbarn die ökologische Bedeutung der Wiese zu erklären. Ein informatives Schild kann ebenfalls Wunder wirken und Verständnis wecken. Und wer weiß - vielleicht lassen sich Ihre Nachbarn sogar inspirieren, selbst ein Stück Wildblumenwiese anzulegen? In meiner Straße hat das tatsächlich zu einer Art positivem Domino-Effekt geführt!

Umgang mit unerwünschten Arten

Auch auf einer Wildblumenwiese können sich Pflanzen ansiedeln, die wir dort eigentlich nicht haben möchten. Besonders problematisch sind invasive Neophyten wie die Kanadische Goldrute. Hier heißt es: Früh erkennen und konsequent entfernen, bevor sie sich ausbreiten können. Bei hartnäckigen Wurzelunkräutern hilft leider nur geduldiges Ausstechen. Ich weiß, das kann mühsam sein, aber es lohnt sich! Wichtig ist dabei: Verzichten Sie unbedingt auf chemische Pflanzenschutzmittel. Diese schaden der gesamten Wiese und zerstören genau das, was wir eigentlich schützen wollen.

Wildblumenwiesen: Ein blühender Beitrag zum Artenschutz

Wildblumenwiesen sind so viel mehr als nur schöne Farbtupfer in der Landschaft. Sie sind regelrechte Schatzkammern der Biodiversität, die Nahrung und Lebensraum für eine erstaunliche Vielfalt von Tieren bieten - von winzigen Insekten bis hin zu Vögeln und Kleinsäugern. Durch die Anlage und Pflege solcher Wiesen können wir alle einen aktiven und wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten.

Und das Beste daran? Jede noch so kleine Fläche zählt! Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in öffentlichen Grünanlagen - überall können wir ein Stückchen Natur zurückbringen. Es ist wirklich einfacher, als viele denken. Mit der richtigen Saatgutmischung, etwas Geduld und der Bereitschaft, auch mal einen etwas wilderen Wuchs zuzulassen, können wir wunderbare Oasen für die Tierwelt schaffen.

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es in unseren Städten und Dörfern wieder mehr summt, brummt und zwitschert. Jede Wildblumenwiese, und sei sie noch so klein, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung - für die Natur und für uns Menschen. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen und unsere Umgebung Stück für Stück in ein blühendes Paradies verwandeln!