Eissalat im Kübel: Eine frische Idee für Balkon und Terrasse

Eissalat im Kübel anzubauen eröffnet spannende Möglichkeiten für Stadtgärtner und Balkongärtner. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Sie auch auf kleinstem Raum knackigen Salat ernten können.

Kernpunkte für Ihren Kübelgarten

- Eissalat eignet sich hervorragend für den Anbau in Kübeln

- Besonderes Augenmerk auf Wasser- und Nährstoffversorgung legen

- Platzsparend und flexibel auf Balkon oder Terrasse nutzbar

- Sorgfältige Sortenwahl und Schädlingsschutz beachten

Was macht Eissalat besonders?

Eissalat, auch als Eisbergsalat bekannt, zeichnet sich durch seine knackigen, fest geschlossenen Köpfe aus. Er gehört zur Familie der Korbblütler und ist eine Varietät des Gartensalats (Lactuca sativa var. capitata). Seine charakteristische Knackigkeit und der milde Geschmack machen ihn zu einem beliebten Salat für Sandwiches und frische Salate.

Im Vergleich zu anderen Salatsorten bildet Eissalat feste, kompakte Köpfe. Die äußeren Blätter sind oft grün, während die inneren Blätter eine hellere, fast weiße Färbung aufweisen. Diese Struktur schützt die inneren Blätter vor zu viel Sonnenlicht und erhält so ihre zarte Textur.

Warum lohnt sich der Anbau im Kübel?

Der Anbau von Eissalat im Kübel bietet zahlreiche Vorteile, besonders für Stadtbewohner mit begrenztem Platz:

- Platzersparnis: Selbst auf kleinen Balkonen oder Terrassen lässt sich Eissalat problemlos anbauen.

- Flexibilität: Kübel können je nach Bedarf verschoben werden, um optimale Licht- und Temperaturbedingungen zu schaffen.

- Kontrolle über Wachstumsbedingungen: In Kübeln lassen sich Bodenbeschaffenheit, Bewässerung und Düngung leichter steuern.

- Verlängerte Anbausaison: Bei kühlem Wetter können die Kübel in geschützte Bereiche gebracht werden.

- Dekorativer Aspekt: Salatpflanzen im Kübel können als grünes Gestaltungselement auf Balkon oder Terrasse dienen.

Herausforderungen meistern

Trotz der vielen Vorteile gibt es beim Anbau von Eissalat im Kübel einige Herausforderungen zu bewältigen:

- Wasserversorgung: Kübelpflanzen trocknen schneller aus als Pflanzen im Beet. Eine regelmäßige und ausreichende Bewässerung ist entscheidend.

- Nährstoffversorgung: Das begrenzte Erdvolumen im Kübel erfordert eine sorgfältige Düngung, um Nährstoffmangel zu vermeiden.

- Temperaturmanagement: Kübel erwärmen sich schneller als der Gartenboden. An heißen Tagen kann dies zu Stress für die Pflanzen führen.

- Platzbedarf der Wurzeln: Eissalat benötigt ausreichend Wurzelraum für eine optimale Entwicklung.

- Schädlingsbefall: In Kübeln können sich Schädlinge wie Blattläuse oder Schnecken rasch ausbreiten.

In meiner langjährigen Erfahrung als Hobbygärtnerin habe ich festgestellt, wie schnell ein Kübel mit Eissalat an einem heißen Sommertag austrocknen kann. Daher empfehle ich dringend, die Feuchtigkeit regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf mehrmals täglich zu gießen.

Vorbereitung für den Anbau

Den richtigen Kübel finden

Die Auswahl des passenden Kübels ist entscheidend für den Erfolg beim Anbau von Eissalat:

Größe und Material

- Größe: Ein Kübel mit mindestens 20-25 cm Tiefe und 30 cm Durchmesser ist ideal für eine Eissalatpflanze. Für mehrere Pflanzen sollten Sie entsprechend größere Gefäße wählen.

- Material: Terrakotta, Kunststoff oder Holz eignen sich gut. Terrakotta ist atmungsaktiv, aber relativ schwer. Kunststoff ist leicht und hält die Feuchtigkeit besser. Holz sieht natürlich aus, muss aber gegen Fäulnis geschützt werden.

Drainage-Löcher

Ausreichende Drainage ist unerlässlich, um Staunässe zu vermeiden:

- Der Kübel sollte mehrere Löcher im Boden haben.

- Eine Schicht Kiesel oder Tonscherben am Boden verbessert den Wasserabfluss.

- Ein Untersatz fängt überschüssiges Wasser auf, sollte aber nicht dauerhaft gefüllt sein.

Die richtige Erde für Eissalat im Kübel

Die Wahl der richtigen Erde ist entscheidend für gesunden Eissalat:

- Verwenden Sie eine nährstoffreiche, lockere Gemüseerde.

- Mischen Sie Kompost unter, um die Nährstoffversorgung zu verbessern.

- Fügen Sie etwas Sand oder Perlit hinzu, um die Drainage zu optimieren.

- Der pH-Wert sollte leicht sauer bis neutral sein (6,0-7,0).

Ein persönlicher Tipp: Ich mische oft etwas Kokoserde unter die Gemüseerde. Das verbessert die Wasserspeicherfähigkeit und sorgt für eine gute Durchlüftung des Wurzelbereichs. Diese Mischung hat sich in meinem Garten bewährt und führt zu besonders kräftigen Pflanzen.

Den perfekten Platz auf Balkon oder Terrasse finden

Lichtbedarf

Eissalat gedeiht am besten an einem hellen Standort:

- Ideal sind 6-8 Stunden Sonnenlicht täglich.

- Zu viel direkte Mittagssonne kann jedoch zu Verbrennungen führen.

- Ein leicht schattiger Platz am Nachmittag ist oft vorteilhaft.

Schutz vor extremen Wetterbedingungen

Eissalat reagiert empfindlich auf Wetterextreme:

- Schützen Sie die Pflanzen vor starkem Wind, der sie austrocknen kann.

- Bei Hitze können Sie die Kübel in schattigere Bereiche verschieben.

- Bei Frost oder Starkregen stellen Sie die Pflanzen unter ein schützendes Dach.

Bedenken Sie: Ein flexibler Standort ist ein großer Vorteil des Kübelanbaus. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Ihrem Eissalat optimale Bedingungen zu bieten. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass eine leichte Verschiebung der Kübel im Tagesverlauf oft den Unterschied zwischen guten und hervorragenden Ergebnissen ausmacht.

Aussaat und Pflanzung von Eissalat im Kübel

Direkte Aussaat vs. Vorziehen

Beim Anbau von Eissalat im Kübel stehen uns zwei Wege offen: die direkte Aussaat oder das Vorziehen. Die direkte Aussaat ist unkompliziert und spart das Umtopfen. Allerdings ist diese Methode anfälliger für Wetterkapriolen und kleine Plagegeister.

Das Vorziehen gibt uns mehr Kontrolle über die Wachstumsbedingungen. In Anzuchtschalen oder kleinen Töpfen können die Setzlinge behütet gedeihen. Sobald sie kräftig genug sind, siedeln wir sie in den Kübel um. Für Neueinsteiger ist diese Methode oft der sicherere Weg.

Der richtige Zeitpunkt für die Aussaat

Wann wir mit der Aussaat beginnen, hängt von unserer gewählten Methode ab. Bei der direkten Aussaat im Freien ist es ratsam, bis Mitte April zu warten, wenn Fröste unwahrscheinlich geworden sind. Für eine Vorkultur können wir schon ab März in geschützten Räumen oder im Gewächshaus loslegen.

Um über einen längeren Zeitraum ernten zu können, empfiehlt sich eine gestaffelte Aussaat alle zwei bis drei Wochen. So können wir uns von Mai bis in den Herbst hinein an frischem Eissalat erfreuen.

So geht's bei der Aussaat im Kübel

Für die Aussaat im Kübel gehen wir folgendermaßen vor:

- Kübel mit guter Drainage vorbereiten

- Spezielle Aussaaterde oder leichte Gemüseerde einfüllen

- Oberfläche glatt streichen

- Samen einzeln in etwa 1 cm tiefe Löcher legen

- Leicht mit Erde bedecken und vorsichtig andrücken

- Behutsam angießen, am besten mit einer Sprühflasche

Bei der Vorkultur in Anzuchtschalen gelten ähnliche Schritte. Die Jungpflanzen setzen wir später in den Kübel um.

Platz zum Wachsen

Eissalat braucht Raum, um sich zu entfalten. In einem durchschnittlichen Balkonkasten oder Kübel sollten nicht mehr als zwei bis drei Pflanzen ihr Zuhause finden. Der empfohlene Abstand zwischen den Pflanzen beträgt etwa 25-30 cm. Stehen sie zu eng, konkurrieren sie um Nährstoffe und Licht, was zu kleinen oder verformten Köpfen führen kann.

Pflege des Eissalats im Kübel

Bewässerung - der Schlüssel zum Erfolg

Die richtige Bewässerung ist entscheidend für den Erfolg beim Anbau von Eissalat im Kübel. Salat hat einen hohen Wasserbedarf, besonders wenn er Köpfe bildet.

Wie oft und wie viel?

In der Regel sollten wir Eissalat im Kübel täglich gießen, bei sehr heißem Wetter sogar zweimal täglich. Die Erde sollte stets feucht, aber nicht nass sein. Ein bewährter Test ist, den Finger etwa 2 cm tief in die Erde zu stecken. Fühlt sie sich trocken an, ist es Zeit zum Gießen.

Die Wassermenge hängt von der Kübel- und Pflanzengröße ab. Als Faustregel gilt: Lieber öfter kleine Mengen als selten große Mengen gießen. Am besten gießen wir morgens oder abends, wenn die Sonne nicht so stark scheint.

Vorsicht vor Staunässe

Trotz des hohen Wasserbedarfs ist Staunässe ein No-Go für jeden Salat. Sie führt zu Fäulnis und lockt Schnecken an. Um Staunässe zu vermeiden, können wir:

- Auf gute Drainage im Kübel achten

- Überschüssiges Wasser im Untersetzer nach dem Gießen entfernen

- Bei Regen den Kübel eventuell unter einen Dachvorsprung stellen

- Die Bodenoberfläche mulchen, um die Verdunstung zu reduzieren

Düngung - Kraftfutter für unseren Salat

Eissalat im Kübel braucht regelmäßige Düngung, da die begrenzte Erdmenge im Topf schnell ausgelaugt wird.

Was braucht unser Eissalat?

Eissalat hat einen mittleren Nährstoffbedarf. Besonders wichtig sind Stickstoff für das Blattwachstum und Kalium für die Kopfbildung. Auch Magnesium spielt eine wichtige Rolle für die Blattgrünbildung.

Organisch oder mineralisch?

Für den Kübelanbau eignen sich sowohl organische als auch mineralische Dünger. Organische Dünger wie Kompost oder spezielle Pflanzenjauchen sind umweltfreundlich und verbessern langfristig die Bodenstruktur. Sie geben die Nährstoffe langsam ab und müssen seltener angewendet werden.

Mineralische Dünger wirken schneller und lassen sich genauer dosieren. Für Eissalat im Kübel eignet sich ein ausgewogener Gemüsedünger. Wir beginnen etwa zwei Wochen nach der Keimung oder dem Einpflanzen mit der Düngung und wiederholen diese alle 2-3 Wochen.

Eine Alternative sind Langzeitdünger, die wir dem Substrat beimischen und die über mehrere Monate hinweg Nährstoffe abgeben.

Unkrautbekämpfung - weniger ist mehr

Unkraut ist im Kübel meist weniger problematisch als im Gartenboden. Dennoch können unerwünschte Pflanzen auftauchen und unserem Eissalat Nährstoffe und Wasser streitig machen.

Entfernen wir Unkraut regelmäßig und behutsam per Hand. Dabei ist Vorsicht geboten, um die Wurzeln des Salats nicht zu beschädigen. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt kann das Unkrautwachstum zusätzlich hemmen.

Bei der Unkrautbekämpfung im Kübel ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auf chemische Unkrautvernichter sollten wir verzichten, da diese in der begrenzten Erdmenge unserem Salat schaden könnten. Regelmäßiges Jäten und vorbeugende Maßnahmen wie Mulchen sind die beste Strategie.

Schädlinge und Krankheiten im Kübelsalat: Vorbeugen und bekämpfen

Der Anbau von Eissalat im Kübel kann uns vor einige Herausforderungen stellen, wenn es um Schädlinge und Krankheiten geht. Mit ein paar cleveren Maßnahmen lassen sich diese jedoch gut in Schach halten.

Die üblichen Verdächtigen im Salatbeet

Blattläuse - kleine Plagegeister, große Wirkung

Blattläuse sind wohl die häufigsten ungebetenen Gäste in unserem Salatbeet. Diese winzigen Sauger können bei starkem Befall unseren Pflanzen ordentlich zusetzen. Ein bewährter Trick ist es, die befallenen Stellen mit einem kräftigen Wasserstrahl abzuspritzen. Das klingt vielleicht etwas rabiat, ist aber erstaunlich effektiv. Sollten die kleinen Biester besonders hartnäckig sein, hat sich in meinem Garten eine selbstgemachte Spritzbrühe aus Brennnesseln oder Schmierseife als wahres Wundermittel erwiesen.

Schnecken - die nächtlichen Feinschmecker

Schnecken können für unseren Kübelsalat zu einer echten Plage werden. Sie hinterlassen nicht nur unappetitliche Schleimspuren, sondern können ganze Blätter vernichten. In meiner Erfahrung haben sich Schneckenzäune um die Kübel als recht wirksam erwiesen. Auch das Auslegen von Bierfallen oder das abendliche Aufsammeln der Schnecken kann Wunder wirken - wobei Letzteres zugegebenermaßen nicht jedermanns Sache ist.

Krankheiten - lieber vorbeugen als heilen

Mehltau - der weiße Schrecken

Echter Mehltau zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf den Blättern und tritt besonders bei feucht-warmer Witterung auf. Um dem vorzubeugen, sollten wir auf luftige Pflanzabstände achten und am besten morgens gießen. Sollten sich doch erste Anzeichen zeigen, hilft oft schon das großzügige Entfernen der befallenen Blätter.

Grauschimmel - ein Fall für schnelles Handeln

Grauschimmel, auch als Botrytis bekannt, bildet einen grau-braunen Pilzrasen auf den Blättern und liebt feuchte Bedingungen. Hier ist gute Durchlüftung das A und O. Befallene Pflanzenteile sollten wir großzügig entfernen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Natürliche Helfer im Kampf gegen Schädlinge

Für den biologischen Pflanzenschutz gibt es einige bewährte Hausmittel, die ich gerne einsetze:

- Brennnesseljauche als natürliches Mittel gegen Blattläuse

- Knoblauch-Sud zur Vorbeugung von Pilzkrankheiten

- Schachtelhalmbrühe zur allgemeinen Stärkung der Pflanzen

- Gelbtafeln zum Abfangen fliegender Schädlinge

Ein wichtiger Punkt, den ich über die Jahre gelernt habe: Vitale Pflanzen sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten. Regelmäßige Pflege und eine ausgewogene Düngung sind daher die beste Vorbeugung.

Die Kunst der Ernte: Vom Kübel auf den Teller

Den perfekten Moment erwischen

Der richtige Erntezeitpunkt für unseren Eissalat ist gekommen, wenn sich ein fester Kopf gebildet hat. Je nach Sorte und Wetterlage ist das etwa 6-8 Wochen nach der Pflanzung der Fall. Ein reifer Kopf fühlt sich bei sanftem Druck fest an - fast wie ein kleiner Fußball. Wichtig ist, rechtzeitig zu ernten, sonst wird der Salat bitter oder schießt sogar in die Höhe.

Die Erntetechnik - mit Gefühl zum Ziel

Zur Ernte schneiden wir den ganzen Kopf mit einem scharfen Messer knapp über dem Boden ab. Dabei sollten wir behutsam mit den äußeren Blättern umgehen. Mein Tipp: Ernten Sie am besten am frühen Morgen, wenn der Salat noch vom Nachttau erfrischt ist. So schmeckt er besonders knackig.

Frisch hält länger - Tipps zur Aufbewahrung

Frisch geernteter Eissalat hält im Kühlschrank etwa eine Woche. Ein bewährter Trick ist es, den Salat locker in ein feuchtes Küchentuch zu wickeln und im Gemüsefach zu lagern. Eine Alternative, die ich gerne nutze: Den Strunk anschneiden und den Salat wie einen Blumenstrauß in etwas Wasser stellen - so bleibt er im Kühlschrank erstaunlich lange frisch.

Nach der Ernte ist vor der Ernte

Nach der Ernte entfernen wir die Wurzelreste aus dem Kübel, lockern die Erde auf und düngen sie leicht nach. So können wir in einer Saison mehrere Ernten einfahren. Zum Saisonende empfehle ich einen kompletten Erdaustausch - das beugt Krankheiten vor und gibt uns im nächsten Jahr einen frischen Start.

Erfolgreiche Strategien für den Eissalatanbau im Kübel

Den Eissalat im Kübel anzubauen kann sich als wahre Freude erweisen. Mit der Wahl passender Sorten und einigen bewährten Methoden gelingt der Anbau selbst auf begrenztem Raum erstaunlich gut. Lassen Sie mich ein paar Erkenntnisse aus meiner eigenen Erfahrung mit Ihnen teilen:

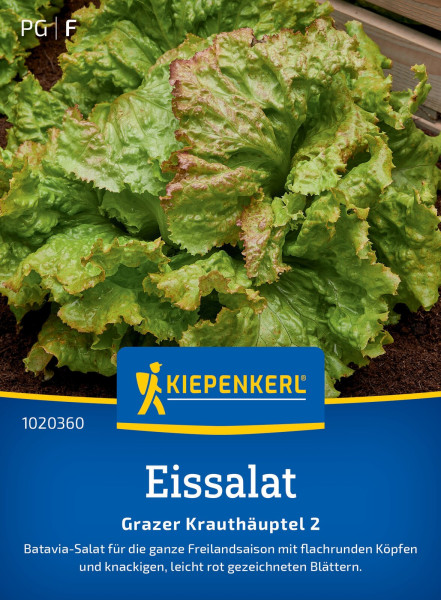

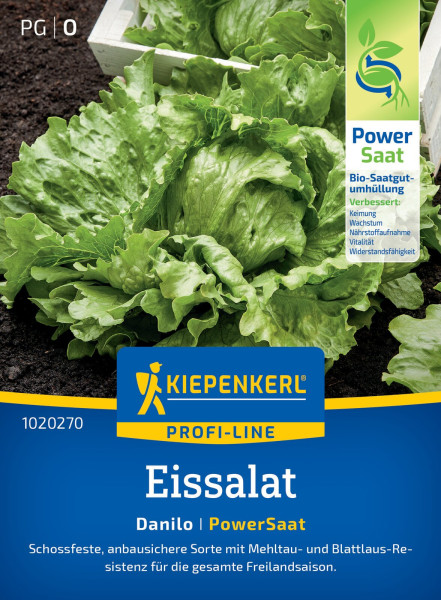

Ideale Sorten für begrenzte Räume

Für den Kübelanbau haben sich kompakte Sorten als besonders geeignet erwiesen. 'Saladin' und 'Maestro' bilden kleinere Köpfe und fühlen sich in Kübeln pudelwohl. Ich persönlich bin ein großer Fan der Mini-Eissalatsorten wie 'Little Gem'. Sie benötigen weniger Platz und reifen schneller - perfekt für ungeduldige Gärtner wie mich!

Clevere Kombinationen im Kübel

Eissalat lässt sich wunderbar mit anderen Pflanzen kombinieren. Probieren Sie es einmal mit Radieschen oder Frühlingszwiebeln zwischen den Salatpflanzen - sie nutzen den Platz optimal aus und sehen noch dazu hübsch aus. Am Kübelrand nehmen sich Kräuter wie Basilikum oder Petersilie nicht nur dekorativ aus, sondern können nebenbei auch noch lästige Schädlinge fernhalten. Eine Win-Win-Situation, würde ich sagen!

Kontinuierlicher Genuss durch geschickte Planung

Um sich über einen längeren Zeitraum an frischem Salat erfreuen zu können, empfehle ich das gestaffelte Aussäen. Wenn Sie alle 2-3 Wochen neue Samen stecken, können Sie sich auf eine fortlaufende Ernte freuen. So landen immer wieder knackige Salatblätter auf Ihrem Teller - ganz nach dem Motto: frischer geht's nicht!

Typische Stolpersteine und wie man sie umschifft

Natürlich lauern beim Anbau von Eissalat im Kübel auch einige Herausforderungen. Doch keine Sorge, mit ein wenig Achtsamkeit lassen sie sich leicht meistern:

Das Dilemma mit dem Wasser

Zu viel des Guten ist oft der häufigste Fehler. Eissalat mag es zwar feucht, aber Staunässe ist sein Kryptonit. Mein Tipp: Lieber öfter kleine Mengen gießen und auf eine gute Drainage achten. Ein simpler Fingertest hilft Ihnen dabei: Fühlt sich die obere Erdschicht trocken an, ist es Zeit für eine Erfrischung.

Wenn der Hunger groß wird

Eissalat im Kübel ist ein echter Gourmet und verlangt nach regelmäßiger Düngung. Alle 2-3 Wochen eine kleine Portion organischen Flüssigdünger sorgt für kräftiges Wachstum. Aber Vorsicht: Zu viel des Guten macht den Salat bitter. In diesem Fall gilt: Weniger ist mehr!

Platz zum Wachsen

Unterschätzen Sie nicht, wie ausladend Eissalat werden kann. Zu eng gepflanzt, beginnt ein regelrechter Wettbewerb um Licht und Nährstoffe. Gönnen Sie jeder Pflanze mindestens 20-25 cm Freiraum. Lieber weniger Pflanzen pro Kübel, dafür aber prächtige Köpfe - das ist meine Devise!

Eissalat im Kübel: Ein lohnendes Abenteuer für Balkongärtner

Der Anbau von Eissalat im Kübel bietet viele Vorteile. Sie brauchen keinen weitläufigen Garten und können trotzdem in den Genuss von frischem, selbst gezogenem Salat kommen. Mit der richtigen Pflege und ein paar cleveren Tricks gelingt der Anbau selbst Neulingen. Wagen Sie den Versuch - wer weiß, vielleicht wird der knackige Eissalat vom Balkon bald zu Ihrem persönlichen Lieblingsgemüse!