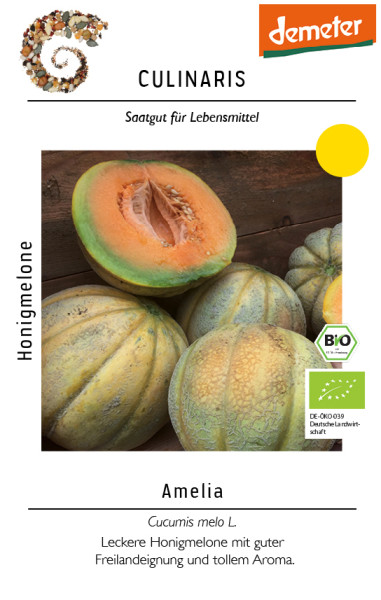

Zuckermelonen: Krankheiten erkennen und effektiv behandeln

Zuckermelonen sind eine Delikatesse im Garten, doch ihre Anfälligkeit für Krankheiten kann Hobbygärtner vor Herausforderungen stellen.

Wichtige Erkenntnisse für gesunde Zuckermelonen

- Früherkennung von Krankheitssymptomen ist entscheidend

- Pilzkrankheiten sind häufigste Bedrohung für Zuckermelonen

- Präventive Maßnahmen können Krankheitsrisiken deutlich mindern

Die Bedeutung der Krankheitserkennung bei Zuckermelonen

Für einen erfolgreichen Anbau von Zuckermelonen ist es wichtig, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eine genaue Beobachtung der Pflanzen kann den Unterschied zwischen einer üppigen Ernte und einem totalen Verlust ausmachen. Regelmäßige Kontrollen ermöglichen es, bei den ersten Anzeichen einer Erkrankung schnell zu reagieren und so größere Schäden zu vermeiden.

Häufige Krankheiten bei Zuckermelonen im Überblick

Zuckermelonen können von verschiedenen Krankheiten befallen werden, wobei Pilzinfektionen besonders häufig auftreten. Zu den gängigsten Problemen zählen Echter Mehltau, Fusarium-Welke und Verticillium-Welke. Daneben können auch bakterielle und virale Erkrankungen sowie Schädlingsbefall die Pflanzen schwächen.

Pilzkrankheiten bei Zuckermelonen

Echter Mehltau: Der weiße Schrecken

Symptome und Erkennung

Echter Mehltau zeigt sich durch einen weißen, mehlartigen Belag auf Blättern und Stängeln. Die Blätter können sich verformen und vorzeitig absterben. Bei starkem Befall leiden Wachstum und Fruchtbildung erheblich.

Ursachen und begünstigende Faktoren

Der Pilz gedeiht besonders bei warmem, trockenem Wetter und hoher Luftfeuchtigkeit. Enge Pflanzabstände und schlechte Luftzirkulation fördern die Ausbreitung. Auch Stickstoffüberschuss im Boden kann die Anfälligkeit erhöhen.

Behandlungsmöglichkeiten und Prävention

Zur Vorbeugung empfiehlt sich die Wahl resistenter Sorten und ausreichender Pflanzabstand. Bei ersten Anzeichen können Backpulver-Spritzungen oder Molkebehandlungen helfen. In schweren Fällen sind zugelassene Fungizide eine Option. Regelmäßiges Entfernen befallener Pflanzenteile ist ratsam.

Fusarium-Welke: Heimtückischer Verwelkungskünstler

Symptome und Erkennung

Die Fusarium-Welke äußert sich durch plötzliches Welken einzelner Ranken oder der ganzen Pflanze. Charakteristisch ist eine einseitige Verfärbung der Stängel. Ein Längsschnitt zeigt bräunliche Verfärbungen im Leitgewebe.

Ursachen und begünstigende Faktoren

Der Erreger überdauert im Boden und dringt über Wurzelverletzungen ein. Warme Temperaturen und feuchte Böden begünstigen die Infektion. Auch Nematoden können als Überträger fungieren.

Behandlungsmöglichkeiten und Prävention

Eine direkte Bekämpfung ist schwierig. Vorbeugende Maßnahmen wie Fruchtwechsel, Verwendung resistenter Sorten und Bodenverbesserung sind wichtig. Befallene Pflanzen sollten umgehend entfernt und nicht kompostiert werden.

Verticillium-Welke: Der schleichende Killer

Symptome und Erkennung

Die Verticillium-Welke zeigt ähnliche Symptome wie die Fusarium-Welke. Typisch sind gelbliche Verfärbungen zwischen den Blattadern, die sich von unten nach oben ausbreiten. Die Pflanze welkt langsam und stirbt ab.

Ursachen und begünstigende Faktoren

Der Pilz überdauert jahrelang im Boden und infiziert die Pflanzen über die Wurzeln. Kühle, feuchte Bedingungen fördern die Ausbreitung. Stress durch ungünstige Wachstumsbedingungen erhöht die Anfälligkeit.

Behandlungsmöglichkeiten und Prävention

Eine chemische Bekämpfung ist kaum möglich. Wichtig sind vorbeugende Maßnahmen wie Fruchtwechsel und die Wahl resistenter Sorten. Eine gute Drainage und ausgewogene Düngung stärken die Pflanzen. Bei Befall sollte man die Fläche mehrere Jahre nicht für Melonen nutzen.

Bakterielle Erkrankungen bei Zuckermelonen: Wenn Mikroben zuschlagen

Bakterielle Erkrankungen können für Zuckermelonen-Pflanzen richtig fies sein. Zwei der häufigsten Übeltäter sind die bakterielle Welke und bakterielle Blattflecken. Schauen wir uns diese Plagegeister mal genauer an.

Bakterielle Welke: Der heimtückische Vertrockner

Symptome und Erkennung

Die bakterielle Welke ist ein echtes Ärgernis für jeden Melonenanbauer. Zuerst sieht man einzelne welke Blätter, die schlaff herunterhängen. Man denkt vielleicht: "Ach, die Pflanze hat nur Durst". Aber Pustekuchen! Gießen bringt nix. Die Welke breitet sich schnell auf die ganze Pflanze aus. An heißen Tagen kann eine befallene Melonenpflanze innerhalb weniger Stunden komplett zusammenklappen. Schneidet man den Stängel an, quillt ein milchig-weißer Bakterienschleim heraus. Igitt!

Ursachen und Übertragungswege

Der Übeltäter ist das Bakterium Erwinia tracheiphila. Diese fiesen Mikroben verstopfen die Leitungsbahnen der Pflanze. Klar, dass da nix mehr durchkommt! Übertragen wird die Krankheit hauptsächlich durch Gurkenkäfer. Die knabbern an den Blättern und hinterlassen dabei die Bakterien. Auch über Werkzeuge und Hände kann sich der Erreger verbreiten.

Behandlungsmöglichkeiten und Prävention

Ist eine Pflanze erst mal infiziert, gibt's leider keine Rettung mehr. Raus damit, aber schnell! Wichtig ist, befallene Pflanzen sofort zu entfernen und zu vernichten. Nicht auf den Kompost damit! Vorbeugen ist hier sehr wichtig:

- Gurkenkäfer bekämpfen, z.B. mit Vlies oder Netzen

- Werkzeuge desinfizieren

- Resistente Sorten anbauen

- Fruchtwechsel einhalten

Bakterielle Blattflecken: Die Punktemacher

Symptome und Erkennung

Bakterielle Blattflecken sind weniger dramatisch, aber trotzdem ärgerlich. Auf den Blättern erscheinen kleine, wässrige Flecken. Die werden mit der Zeit größer und bekommen einen gelben Hof. Sieht aus, als hätte jemand mit einem rostigen Nagel draufgeklopft. Bei starkem Befall können die Blätter absterben und die Früchte bleiben klein und geschmacklos.

Ursachen und begünstigende Faktoren

Verursacher sind verschiedene Bakterienarten, z.B. Pseudomonas syringae. Die Biester lieben es feucht und warm. Übertragen werden sie durch Regen, Wind und beim Gießen. Verletzungen an den Blättern sind wie eine Einladung für die Bakterien.

Behandlungsmöglichkeiten und Prävention

Auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Ist der Befall erst mal da, hilft nur noch Schadensbegrenzung:

- Befallene Blätter entfernen

- Trocken halten: Lieber morgens gießen und Überkopfbewässerung vermeiden

- Auf gute Durchlüftung achten

- Kupferpräparate können helfen, aber Vorsicht: Nicht überdosieren!

Virale Erkrankungen: Wenn Melonen die Masern kriegen

Viren sind echt fies. Sie sind winzig klein, aber können richtig Ärger machen. Bei Zuckermelonen sind vor allem zwei Viruserkrankungen ein Problem: das Zucchini-Gelbmosaik-Virus und das Gurkenmosaik-Virus.

Zucchini-Gelbmosaik-Virus (ZYMV): Der bunte Schrecken

Symptome und Erkennung

ZYMV ist ein echtes Ärgernis. Die Blätter kriegen gelbe Flecken und Adern, sehen aus wie 'ne missratene Batik-Arbeit. Die Blätter werden bucklig und verformen sich. Früchte bleiben klein, werden knubbelig und schmecken nach nix. Manchmal platzen sie sogar auf. Echt zum Heulen!

Übertragungswege und Vektoren

Das Virus wird hauptsächlich von Blattläusen übertragen. Die saugen an einer kranken Pflanze und tragen das Virus dann weiter. Aber auch beim Ausgeizen oder Ernten kann man das Virus von Pflanze zu Pflanze schleppen.

Managementstrategien und Prävention

Gegen Viren gibt's leider keine Medizin. Ist die Pflanze infiziert, hilft nur noch der Spaten. Aber man kann einiges tun, um einen Befall zu verhindern:

- Resistente Sorten anbauen

- Blattläuse bekämpfen, z.B. mit Nützlingen oder Neemöl

- Unkraut entfernen, das kann Virusreservoir sein

- Werkzeuge desinfizieren

- Befallene Pflanzen sofort entfernen und vernichten

Gurkenmosaik-Virus (CMV): Der Alleskönner unter den Pflanzenviren

Symptome und Erkennung

CMV ist ein echter Tausendsassa unter den Pflanzenviren. Es befällt nicht nur Melonen, sondern auch viele andere Gemüsearten. Die Symptome sind ähnlich wie beim ZYMV: Blätter mit gelblichen Flecken und Mosaikmustern, verkrüppelte Früchte. Manchmal bleiben die Pflanzen auch einfach im Wachstum zurück und sehen aus wie Bonsai-Melonen.

Übertragungswege und Vektoren

Auch hier sind Blattläuse die Hauptüberträger. Das Virus kann aber auch über Samen weitergegeben werden. Manche Unkräuter dienen als Wirtspflanzen und halten das Virus über den Winter am Leben.

Managementstrategien und Prävention

Die Maßnahmen sind ähnlich wie beim ZYMV:

- Auf resistente Sorten setzen

- Blattläuse in Schach halten

- Unkraut konsequent jäten

- Befallene Pflanzen sofort entfernen

- Fruchtwechsel einhalten

- Gesundes, zertifiziertes Saatgut verwenden

Virale und bakterielle Erkrankungen können einem den Spaß am Melonenanbau echt vermiesen. Aber mit ein bisschen Vorsorge und aufmerksamer Pflege kann man den Plagegeistern ganz gut Paroli bieten. Und wenn's mal nicht klappt – Kopf hoch! Nächstes Jahr wird's bestimmt besser. Schließlich wächst man mit seinen Aufgaben, genau wie unsere Melonen!

Schädlingsbefall bei Zuckermelonen: Kleine Plagegeister mit großer Wirkung

Zuckermelonen sind nicht nur bei uns Menschen beliebt – auch diverse Schädlinge haben es auf die süßen Früchte und saftigen Blätter abgesehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Plagegeister erkennen und bekämpfen können.

Blattläuse: Kleine Sauger mit großem Appetit

Identifikation und Schäden

Blattläuse sind winzige, meist grüne oder schwarze Insekten, die sich gerne auf der Unterseite der Melonenblätter ansiedeln. Sie saugen den Pflanzensaft und schwächen so die Pflanze. Typische Anzeichen sind:

- Gekräuselte oder verformte Blätter

- Klebrige Absonderungen (Honigtau) auf Blättern und Früchten

- Wachstumsstörungen und verkümmerte Triebe

Biologische und chemische Bekämpfungsmethoden

Um Blattläuse loszuwerden, gibt's verschiedene Möglichkeiten:

- Nützlinge fördern: Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen sind natürliche Feinde der Blattläuse

- Abspritzen mit einem kräftigen Wasserstrahl

- Behandlung mit Schmierseifenlösung oder Brennnesseljauche

- In hartnäckigen Fällen: Einsatz von Neem-Präparaten oder biologischen Pflanzenschutzmitteln

Spinnmilben: Winzige Spinner mit großem Hunger

Identifikation und Schäden

Spinnmilben sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, aber ihre Spuren sind deutlich:

- Feine, silbrige Gespinste auf Blättern und Stängeln

- Gelbe bis bräunliche Sprenkel auf den Blättern

- Bei starkem Befall: Absterben ganzer Blätter

Biologische und chemische Bekämpfungsmethoden

Gegen Spinnmilben helfen folgende Maßnahmen:

- Regelmäßiges Besprühen der Pflanzen mit Wasser (erhöht die Luftfeuchtigkeit)

- Einsatz von Raubmilben als natürliche Gegenspieler

- Behandlung mit Neem-Öl oder Kaliseife

- In schweren Fällen: Akarizide (spezielle Mittel gegen Milben)

Thripse: Kleine Sauger mit großer Zerstörungskraft

Identifikation und Schäden

Thripse sind winzige, längliche Insekten, die man oft erst bei genauem Hinsehen entdeckt. Ihre Schäden sind jedoch unübersehbar:

- Silbrig glänzende Flecken auf Blättern und Früchten

- Verkrüppelte Blätter und deformierte Früchte

- Schwarze Kotspuren auf den Blättern

Biologische und chemische Bekämpfungsmethoden

Um Thripse in Schach zu halten, können Sie folgendes tun:

- Blaue Leimtafeln aufhängen (Thripse fühlen sich von der Farbe angezogen)

- Einsatz von Raubmilben oder räuberischen Wanzen

- Spritzung mit Kaliseife oder Neem-Präparaten

- Bei starkem Befall: Anwendung von zugelassenen Insektiziden

Wenn's der Melone an Nährstoffen mangelt: Physiologische Störungen erkennen

Nicht immer sind Schädlinge schuld, wenn unsere Zuckermelonen kränkeln. Oft sind es Nährstoffmängel oder andere physiologische Störungen, die uns Kopfzerbrechen bereiten.

Fruchtende und Blütenfäule: Wenn die Früchte von innen verfaulen

Ursachen und Symptome

Fruchtende und Blütenfäule sind häufige Probleme bei Zuckermelonen. Die Hauptursachen sind:

- Kalziummangel

- Unregelmäßige Bewässerung

- Zu hohe Luftfeuchtigkeit

Typische Symptome sind:

- Braune, wässrige Flecken an der Blütenansatzstelle der Früchte

- Fäulnis, die sich von innen nach außen ausbreitet

- Absterben junger Früchte

Präventionsmaßnahmen und Behandlung

Um Fruchtende und Blütenfäule vorzubeugen, sollten Sie:

- Regelmäßig und gleichmäßig gießen

- Den Boden-pH-Wert kontrollieren (ideal: 6,0-6,8)

- Kalziumhaltige Dünger verwenden

- Für gute Belüftung sorgen

Nährstoffmängel: Wenn der Melone die Puste ausgeht

Erkennung von Mangelsymptomen

Verschiedene Nährstoffmängel zeigen sich durch unterschiedliche Symptome:

- Eisenmangel: Gelbliche Blätter mit grünen Blattadern (Chlorose)

- Magnesiummangel: Gelbliche Verfärbungen zwischen den Blattadern, beginnend an älteren Blättern

- Kalziummangel: Braunfärbung der Blattränder, verkrüppelte Blätter

Korrekturmaßnahmen und Düngungsstrategien

Um Nährstoffmängel zu beheben, können Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

- Regelmäßige Bodenanalysen durchführen

- Organische Dünger wie Kompost oder gut verrotteten Mist einarbeiten

- Bei akutem Mangel: Blattdüngung mit entsprechenden Nährstoffen

- pH-Wert des Bodens optimieren, um die Nährstoffaufnahme zu verbessern

Mit der richtigen Pflege und einem wachsamen Auge können Sie viele Probleme von vornherein vermeiden. Ihre Zuckermelonen werden es Ihnen mit einer reichen Ernte danken!

Präventive Maßnahmen zur Krankheitsvermeidung bei Zuckermelonen

Standortwahl und Fruchtwechsel

Bei der Kultivierung von Zuckermelonen spielt die richtige Standortwahl eine entscheidende Rolle. Die Pflanzen bevorzugen sonnige, windgeschützte Plätze mit nährstoffreichen, gut drainierten Böden. Ein Fruchtwechsel ist ebenfalls unerlässlich, um Bodenmüdigkeit und die Anreicherung von Krankheitserregern zu vermeiden. Idealerweise sollten Zuckermelonen nur alle drei bis vier Jahre an derselben Stelle angebaut werden.

Bodengesundheit und optimale Düngung

Ein gesunder Boden ist die Grundlage für robuste Pflanzen. Vor der Pflanzung empfiehlt sich eine Bodenanalyse, um den Nährstoffbedarf genau zu ermitteln. Eine ausgewogene Düngung mit Kompost oder gut verrottetem Stallmist fördert nicht nur das Pflanzenwachstum, sondern auch die Bodenstruktur und das Bodenleben. Übermäßige Stickstoffgaben sind zu vermeiden, da sie zu üppigem Blattwachstum auf Kosten der Fruchtbildung führen können.

Bewässerungsmanagement

Zuckermelonen benötigen eine gleichmäßige Wasserversorgung, besonders während der Fruchtentwicklung. Staunässe ist jedoch unbedingt zu vermeiden, da sie Wurzelkrankheiten begünstigt. Eine Tröpfchenbewässerung direkt an der Pflanzenbasis hat sich bewährt. Sie hält das Laub trocken und reduziert so das Risiko von Pilzinfektionen. In trockenen Perioden sollte morgens gründlich gewässert werden, damit die Blätter bis zum Abend abtrocknen können.

Hygiene im Anbau

Sauberkeit im Garten ist ein oft unterschätzter Faktor bei der Krankheitsprävention. Entfernen Sie regelmäßig kranke Pflanzenteile und Fallobst. Werkzeuge sollten nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Nach der Ernte empfiehlt es sich, Pflanzenreste gründlich zu entfernen und nicht auf dem Kompost zu entsorgen, falls sie befallen waren.

Resistente Sorten und Veredelung

Die Wahl krankheitsresistenter Sorten kann viele Probleme von vornherein vermeiden. Moderne Züchtungen bieten oft Resistenzen gegen häufige Schaderreger wie Echten Mehltau oder Fusarium. Eine interessante Alternative ist die Veredelung von Zuckermelonen auf robuste Kürbisunterlagen. Dies verbessert nicht nur die Widerstandsfähigkeit gegen bodenbürtige Krankheiten, sondern kann auch zu höheren Erträgen führen.

Integrierter Pflanzenschutz bei Zuckermelonen

Grundlagen des integrierten Pflanzenschutzes

Der integrierte Pflanzenschutz kombiniert verschiedene Methoden, um Schädlinge und Krankheiten auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu reduzieren. Dabei steht die Prävention im Vordergrund, gefolgt von biologischen Maßnahmen. Chemische Eingriffe erfolgen nur als letztes Mittel. Regelmäßige Bestandskontrollen sind wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt handeln zu können.

Biologische Bekämpfungsmethoden

Biologische Ansätze gewinnen zunehmend an Bedeutung. Nützlinge wie Marienkäfer oder Schlupfwespen können bei der Kontrolle von Blattläusen helfen. Gegen Pilzkrankheiten haben sich Präparate mit Mikroorganismen bewährt, die antagonistisch auf Schaderreger wirken. Auch Pflanzenstärkungsmittel auf Basis von Algenextrakten oder Gesteinsmehl können die natürliche Widerstandskraft der Pflanzen erhöhen.

Chemische Pflanzenschutzmittel: Vor- und Nachteile

Obwohl chemische Pflanzenschutzmittel oft schnell wirken, sollten sie mit Bedacht eingesetzt werden. Sie können Nützlinge schädigen und bei häufigem Einsatz zur Resistenzbildung bei Schaderregern führen. Zudem besteht die Gefahr von Rückständen in den Früchten. Wenn der Einsatz unvermeidbar ist, sollten nur zugelassene Mittel verwendet und die Wartezeiten bis zur Ernte strikt eingehalten werden.

Natürliche Pflanzenstärkungsmittel

Eine Alternative zu chemischen Präparaten sind natürliche Pflanzenstärkungsmittel. Jauchen aus Brennnesseln oder Schachtelhalm können die Widerstandskraft der Pflanzen erhöhen. Auch Produkte auf Basis von Bacillus subtilis oder Trichoderma-Pilzen haben sich bewährt. Sie kolonisieren die Wurzeln und bilden eine Barriere gegen bodenbürtige Krankheitserreger.

Zukunftsperspektiven im Zuckermelonenanbau

Die Herausforderungen im Zuckermelonenanbau bleiben vielfältig, doch die Forschung macht stetig Fortschritte. Neue Züchtungen versprechen bessere Resistenzen und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Klimabedingungen. Auch im Bereich der biologischen Schädlingsbekämpfung und der Pflanzenstärkung sind innovative Ansätze zu erwarten.

Ein erfolgreicher Anbau erfordert kontinuierliche Pflege und aufmerksame Beobachtung der Pflanzen. Wer seine Zuckermelonen regelmäßig in Augenschein nimmt, kann Probleme frühzeitig erkennen und entsprechend handeln. Mit dem richtigen Mix aus vorbeugenden Maßnahmen, biologischen Methoden und - wenn nötig - gezielten Eingriffen lassen sich gesunde und ertragreiche Zuckermelonen kultivieren. Die Freude über die süßen Früchte entschädigt dann für alle Mühen.