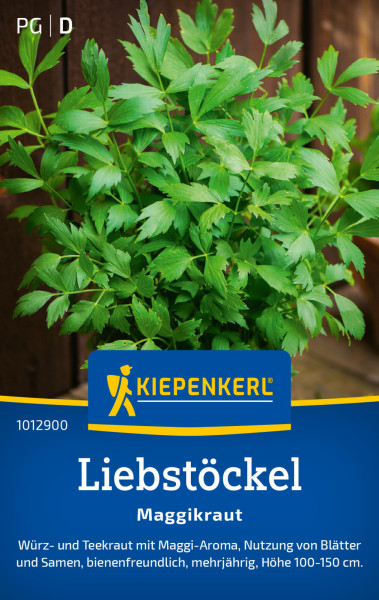

Liebstöckel: Das vielseitige Würzkraut für Ihren Garten

Liebstöckel, auch als Maggikraut bekannt, ist eine faszinierende Pflanze für jeden Hobbygärtner. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf den Anbau und die Pflege dieser aromatischen Staude werfen.

Wichtige Erkenntnisse zum Liebstöckel-Anbau

- Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte

- Gedeiht in nährstoffreichem, kalkhaltigem Boden

- Kann eine beeindruckende Wuchshöhe von bis zu 2 Metern erreichen

- Vielseitig in der Küche einsetzbar

Liebstöckel: Ein Kraftpaket im Kräutergarten

Liebstöckel (Levisticum officinale) ist eine mehrjährige Staude, die sich durch ihr intensives Aroma auszeichnet. Die Pflanze kann eine Höhe von bis zu zwei Metern erreichen und beeindruckt mit ihren großen, gefiederten Blättern. Ihr würziger Geschmack erinnert an eine Mischung aus Sellerie und Petersilie, was ihr den Spitznamen 'Maggikraut' eingebracht hat.

Bedeutung in Küche und Garten

In der Küche ist Liebstöckel ein wahres Multitalent. Die Blätter eignen sich hervorragend zum Würzen von Suppen, Eintöpfen und Salaten. Interessanterweise finden auch die Samen und Wurzeln Verwendung. Im Garten ist Liebstöckel nicht nur ein echter Hingucker, sondern lockt auch nützliche Insekten an, was die Biodiversität fördert.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit Liebstöckel. Als ich ein Blatt zwischen den Fingern zerrieb, war ich von dem intensiven Duft regelrecht überwältigt. Seitdem ist diese Pflanze aus meinem Kräutergarten nicht mehr wegzudenken.

Häufige Herausforderungen beim Anbau

Obwohl Liebstöckel im Allgemeinen als pflegeleicht gilt, können einige Probleme auftreten:

- Ungeeignete Standortwahl

- Suboptimale Bodenbeschaffenheit

- Zu beengter Wuchsraum

- Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten und Schädlinge

Glücklicherweise lassen sich diese Herausforderungen mit dem richtigen Wissen und etwas Erfahrung gut meistern.

Der ideale Standort für Liebstöckel

Liebstöckel gedeiht am besten an einem sonnigen bis halbschattigen Platz. Ein wenig Schatten am Nachmittag kann der Pflanze sogar gut tun, besonders in heißen Sommern, wo er vor Austrocknung schützt.

Bodenqualität: Schlüssel zum Erfolg

Der Boden sollte nährstoffreich, kalkhaltig und gut durchlässig sein. Liebstöckel mag es feucht, steht aber nicht gerne im Staunässe. Ein lehmiger Sandboden scheint ideal zu sein. Falls Ihr Gartenboden zu schwer ist, können Sie ihn durch Zugabe von Sand und reifem Kompost verbessern.

Platzanforderungen: Großzügig planen

Unterschätzen Sie nicht den Platzbedarf von Liebstöckel. Mit einer Höhe von bis zu zwei Metern und einer Breite von etwa einem Meter braucht die Pflanze ordentlich Raum. Planen Sie großzügig, damit sich die Wurzeln gut ausbreiten können und die Pflanze nicht mit anderen um Nährstoffe konkurrieren muss.

Probleme bei ungeeignetem Standort

Wachstumsstörungen

An einem zu schattigen Standort wird Liebstöckel häufig spindelig und kraftlos. Die Stängel werden lang und dünn, die Blätter bleiben klein. Ist der Boden zu nass, können die Wurzeln faulen. Bei zu trockenem Boden kümmert die Pflanze und bringt weniger Blattmasse hervor.

Vermindertes Aroma

Das charakteristische Aroma von Liebstöckel entwickelt sich am besten bei viel Sonne und im richtigen Boden. An einem suboptimalen Standort kann der Geschmack fade und weniger intensiv sein. Das habe ich selbst einmal erlebt, als ich versuchsweise Liebstöckel im Halbschatten anbaute - die Suppe, die ich damit würzte, schmeckte einfach nicht so kräftig wie sonst.

Lösungsansätze für Standortprobleme

Sollten Sie bemerken, dass Ihr Liebstöckel nicht optimal wächst, gibt es einige Möglichkeiten zur Verbesserung:

- Umpflanzen an einen sonnigeren Ort

- Bodenverbesserung durch Einarbeiten von Kompost und Sand

- Bei Staunässe: Drainage verbessern oder Hochbeet anlegen

- Bei Platzmangel: Rückschnitt oder Teilung der Pflanze erwägen

Mit diesen Maßnahmen geben Sie Ihrem Liebstöckel gute Chancen, sich zu einer prächtigen Pflanze zu entwickeln. Und glauben Sie mir, die Mühe lohnt sich - nichts geht über selbst gezogenes, aromatisches Liebstöckel in der Küche!

Aussaat und Jungpflanzenaufzucht von Liebstöckel

Wenn Sie sich für den Anbau von Liebstöckel entschieden haben, sollten Sie etwas Geduld mitbringen. Der ideale Zeitpunkt für die Aussaat im Freiland liegt zwischen April und Mai. Für eine Vorkultur können Sie schon ab März in Töpfen oder Anzuchtschalen beginnen.

Der richtige Moment für die Aussaat

Liebstöckel bevorzugt milde Temperaturen zum Keimen. Im Freiland sollte die Bodentemperatur mindestens 10°C erreichen. Bei der Vorkultur im Haus oder Gewächshaus haben Sie mehr Spielraum, da Sie die Umgebungsbedingungen besser kontrollieren können.

Direktsaat oder Vorkultur?

Bei der Direktsaat bringen Sie die Samen direkt ins Freiland. Lockern Sie dafür den Boden gründlich auf und ziehen Sie flache Rillen. Die Samen kommen etwa 1-2 cm tief in die Erde und werden leicht bedeckt. Zwischen den Reihen sollten Sie 40-50 cm Abstand lassen.

Die Vorkultur gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Wachstumsbedingungen. Säen Sie die Samen in Anzuchtschalen oder kleine Töpfe mit nährstoffarmer Anzuchterde. Bedecken Sie sie nur leicht und halten Sie die Erde gleichmäßig feucht.

Wenn's mal nicht klappt: Häufige Keimprobleme

Selbst mit sorgfältiger Vorbereitung kann es zu Schwierigkeiten kommen. Hier sind einige typische Probleme und wie Sie damit umgehen können:

Schlechte Keimraten

- Werfen Sie einen Blick auf das Alter des Saatguts. Frisches Saatgut keimt in der Regel zuverlässiger.

- Die richtige Bodentemperatur ist entscheidend. Zu kalt oder zu warm kann die Keimung beeinträchtigen.

- Achten Sie auf konstante Feuchtigkeit. Zu nass oder zu trocken schadet den keimenden Samen.

Pilzbefall der Keimlinge

- Verwenden Sie sterile Anzuchterde, um Pilzsporen von vornherein auszuschließen.

- Sorgen Sie für gute Luftzirkulation, um Staunässe zu vermeiden.

- Gießen Sie behutsam und vermeiden Sie Überwässerung.

Tipps für eine erfolgreiche Anzucht

Um Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Anzucht zu verbessern, gibt es einige bewährte Methoden:

- Versuchen Sie es mal mit Stratifizierung: Legen Sie die Samen für einige Tage in den Kühlschrank. Das kann die Keimung beschleunigen.

- Ein Warmwasserbad-Thermostat kann helfen, eine konstante Bodentemperatur zu halten.

- Bedecken Sie die Aussaatschalen mit Klarsichtfolie, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Lüften Sie aber täglich kurz.

- Sobald die Keimlinge erscheinen, brauchen sie einen hellen, aber nicht vollsonnigen Platz.

Liebstöckel richtig gießen

Die richtige Bewässerung ist der Schlüssel zu gesundem Wachstum und aromatischen Blättern. Liebstöckel mag es feucht, aber nicht nass.

Wie viel Wasser braucht Liebstöckel?

Liebstöckel benötigt regelmäßige, aber maßvolle Wassergaben. Der Boden sollte stets leicht feucht sein, aber Staunässe ist unbedingt zu vermeiden. In trockenen Zeiten empfiehlt es sich, etwa zweimal pro Woche gründlich zu gießen.

Wenn's zu viel oder zu wenig wird

Zu viel Wasser kann zu Wurzelfäule führen. Die Blätter werden gelb und welk, die Pflanze kümmert. Zu wenig Wasser führt zu schlaffen Blättern und vermindertem Wachstum. Außerdem kann das Aroma der Blätter bei Wassermangel weniger intensiv sein.

Anzeichen für Wasserstress

- Welke oder hängende Blätter

- Verfärbung der Blätter (Gelb- oder Braunfärbung)

- Trockene Blattränder

- Abwerfen von Blättern

- Vermindertes Wachstum

So gießen Sie richtig

Um Ihren Liebstöckel optimal mit Wasser zu versorgen, empfehle ich Ihnen folgende Methoden:

- Gießen Sie am frühen Morgen oder späten Nachmittag, so minimieren Sie die Verdunstung.

- Mulch hilft, die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

- Gießen Sie direkt an der Wurzel und vermeiden Sie Nässe auf den Blättern.

- Bei Topfpflanzen ist eine gute Drainage wichtig. Leeren Sie Untersetzer nach dem Gießen.

- In heißen Perioden kann eine Tröpfchenbewässerung sinnvoll sein.

Mit diesen Tipps zur Aussaat, Jungpflanzenaufzucht und Bewässerung stehen die Chancen gut, dass Sie sich bald an kräftigen, aromatischen Liebstöckelpflanzen erfreuen können. Denken Sie daran: Jeder Garten ist einzigartig, und manchmal braucht es etwas Experimentierfreude, um die perfekte Methode für Ihren Standort zu finden. In meinem eigenen Garten habe ich festgestellt, dass Liebstöckel erstaunlich anpassungsfähig ist - mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Pflege wird er Sie sicher mit seinem intensiven Aroma belohnen.

Nährstoffversorgung: Der Schlüssel zu gesundem und aromatischem Liebstöckel

Wer kennt es nicht, das würzige Aroma von Liebstöckel, das unsere Suppen und Eintöpfe so unverwechselbar macht? Damit sich dieses Aroma voll entfalten kann, braucht die Pflanze eine ausgewogene Ernährung. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Bedürfnisse dieses kulinarischen Kraftpakets werfen.

Was Liebstöckel zum Wachsen braucht

Liebstöckel ist ein regelrechter Nährstoff-Gourmand. Er benötigt:

- Stickstoff: Für üppiges Blattwerk

- Phosphor: Fördert ein gesundes Wurzelsystem

- Kalium: Verstärkt das Aroma und macht die Pflanze winterhart

- Magnesium: Sorgt für saftiges Grün

Vernachlässigen Sie die Ernährung Ihres Liebstöckels, werden Sie schnell merken, dass er nicht sein volles Potenzial entfaltet.

Wenn etwas nicht stimmt: Anzeichen von Nährstoffmangel

Liebstöckel ist erstaunlich kommunikativ, wenn es um seine Bedürfnisse geht. Achten Sie auf folgende Signale:

- Gelbliche Blätter: Ein Hilferuf nach mehr Stickstoff

- Violette Verfärbungen: Möglicherweise ein Phosphor-Defizit

- Braune Blattränder: Könnte auf Kaliummangel hindeuten

- Hellgrüne Blätter mit dunkelgrünen Adern: Ein Zeichen für Magnesiummangel

Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig, so können Sie rechtzeitig eingreifen, wenn etwas nicht stimmt.

Zu viel des Guten: Die Gefahr der Überdüngung

So sehr Liebstöckel Nährstoffe liebt, er kann auch zu viel davon bekommen. Eine Überdüngung kann zu folgenden Problemen führen:

- Übermäßiges Wachstum, aber weniger Aroma

- Höhere Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge

- Schäden an den Wurzeln durch zu hohe Salzkonzentration

Es gilt also, die goldene Mitte zu finden. Zu viel des Guten kann hier tatsächlich schaden.

Organisch oder mineralisch düngen?

Bei der Wahl des Düngers haben Sie zwei Hauptoptionen:

- Organische Dünger: Kompost, Hornspäne oder selbst angesetzte Kräuterjauche geben Nährstoffe langsam ab und verbessern nebenbei die Bodenstruktur.

- Mineralische Dünger: Wirken schneller, erfordern aber eine vorsichtigere Dosierung.

In meinem Garten hat sich eine Kombination bewährt: Eine Grundversorgung mit Kompost, ergänzt durch gezielte Gaben von Mineraldünger.

Der perfekte Düngeplan für Ihren Liebstöckel

Um Ihrem Liebstöckel optimale Wachstumsbedingungen zu bieten, empfehle ich folgenden Düngeplan:

- Frühjahr: Starten Sie mit einer großzügigen Gabe gut verrotteten Komposts

- Wachstumsphase: Alle 4-6 Wochen mit einem ausgewogenen Kräuterdünger nachdüngen

- Herbst: Letzte Düngung spätestens Ende August, damit die Pflanze gut vorbereitet in den Winter geht

Denken Sie daran: Regelmäßige, maßvolle Düngung ist oft effektiver als eine einmalige Überdosis.

Herausforderungen für den Liebstöckel: Krankheiten und Schädlinge

Auch wenn Liebstöckel im Allgemeinen recht robust ist, kann er von Zeit zu Zeit mit Krankheiten und Schädlingen zu kämpfen haben. Lassen Sie uns einen Blick auf die häufigsten Probleme und mögliche Lösungen werfen.

Pilzerkrankungen: Der heimliche Feind

Mehltau ist einer der häufigsten ungebetenen Gäste am Liebstöckel. Er zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf den Blättern. Um ihm vorzubeugen, können Sie:

- Für gute Luftzirkulation sorgen

- Morgens gießen, damit die Blätter tagsüber abtrocknen können

- Befallene Pflanzenteile sofort entfernen

Bei starkem Befall habe ich gute Erfahrungen mit einer Behandlung aus Backpulver und Wasser gemacht.

Kleine Plagegeister: Typische Schädlinge

Blattläuse sind wohl die häufigsten unerwünschten Besucher am Liebstöckel. Sie saugen an den Blättern und schwächen die Pflanze. Aber auch andere Schädlinge können Probleme bereiten:

- Schnecken

- Spinnmilben

- Weiße Fliegen

Oft reicht bei Blattläusen schon ein kräftiger Wasserstrahl aus. Bei hartnäckigem Befall greife ich gerne auf eine selbstgemachte Seifenlauge zurück.

Vorbeugen ist besser als heilen

Um Krankheiten und Schädlingen von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, sollten Sie:

- Auf den richtigen Standort achten (sonnig und luftig)

- Regelmäßig, aber nicht übermäßig gießen

- Nützlinge wie Marienkäfer im Garten fördern

- Kräftige, gut ernährte Pflanzen ziehen

Gesunde Liebstöckelpflanzen sind einfach widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge.

Kampf den Schädlingen: Biologisch oder chemisch?

Im Kampf gegen Schädlinge und Krankheiten stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Biologisch: Nützlinge einsetzen, Pflanzenjauchen (z.B. aus Brennnesseln) spritzen

- Chemisch: Nur im äußersten Notfall auf zugelassene Pflanzenschutzmittel zurückgreifen

Persönlich bevorzuge ich biologische Methoden. Sie sind umweltfreundlicher und schonen Nützlinge, auch wenn sie manchmal etwas mehr Geduld erfordern.

Fit und gesund: Pflanzenstärkung für bessere Resistenz

Eine starke Pflanze ist die beste Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlinge. Um Ihren Liebstöckel zu stärken, können Sie:

- Regelmäßig mit Brennnesseljauche gießen

- Ackerschachtelhalm-Tee als natürliches Fungizid einsetzen

- Gesteinsmehle zur Bodenverbesserung ausbringen

Mit diesen Maßnahmen haben Sie gute Chancen, Ihren Liebstöckel gesund durch die Saison zu bringen. Denken Sie daran, dass jeder Garten einzigartig ist. Experimentieren Sie ruhig ein wenig, um die besten Methoden für Ihren Liebstöckel zu finden. Mit der Zeit werden Sie ein Gespür dafür entwickeln, was Ihre Pflanzen brauchen, um zu gedeihen.

Liebstöckel ernten und verarbeiten: Ein Genuss für alle Sinne

Wenn es um die Ernte und Verarbeitung von Liebstöckel geht, ist Timing alles. Das charakteristische Aroma dieser vielseitigen Pflanze zu bewahren, erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die wichtigsten Aspekte werfen.

Der perfekte Moment für die Ernte

Bei den Blättern gilt: Je jünger, desto milder. Für Salate sind die zarten, jungen Blätter ideal. Möchten Sie das volle Aroma, ernten Sie kurz vor der Blüte - meistens zwischen Mai und September. Da schmeckt der Liebstöckel am intensivsten.

Die Samenernte ist eine Herbstangelegenheit. Warten Sie, bis die Samen braun und trocken sind. Meist ist es so weit, wenn der erste Herbstwind durch den Garten weht.

Sanft, aber bestimmt: Die richtige Erntetechnik

Beim Ernten der Blätter heißt es: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Schneiden oder zupfen Sie behutsam, ohne die Pflanze zu malträtieren. Ein guter Richtwert ist, nie mehr als ein Drittel der Pflanze auf einmal zu ernten. So bleibt sie vital und treibt munter weiter aus.

Die reifen Samen lassen sich leicht abstreifen. Ein kleiner Tipp aus meinem Garten: Halten Sie einen Papierbeutel unter die Samenstände. So geht kein kostbares Saatgut verloren.

Wenn's schiefgeht: Probleme bei der Ernte

Zu spät geerntet, und schon ist der beste Geschmack dahin. Auch zu rabiate Erntemethoden können der Pflanze zusetzen und das Aroma beeinträchtigen. Und denken Sie daran: Frische Blätter sind zwar lecker, aber nicht ewig haltbar. Je schneller sie in der Küche landen, desto besser.

Vom Garten in die Küche: Verarbeitung und Konservierung

Frische Blätter halten sich im Kühlschrank etwa eine Woche. Für die Langzeitaufbewahrung bieten sich Einfrieren oder Trocknen an. Ein Trick, den ich gerne anwende: Hacken Sie die Blätter fein und füllen Sie sie in Eiswürfelbehälter. Mit etwas Wasser oder Öl aufgegossen, haben Sie immer eine Portion Aroma parat.

Getrocknete Blätter lassen sich wunderbar zerreiben und als Gewürz verwenden. Die Samen trocknen am besten an einem luftigen, schattigen Plätzchen. In einem luftdichten Behälter aufbewahrt, behalten sie lange ihre Würzkraft.

Liebstöckel überwintern: So bringen Sie Ihren Kräuterliebling gut durch die kalte Jahreszeit

Liebstöckel ist zwar eine robuste Staude, aber ein bisschen Fürsorge im Winter schadet nicht. Mit der richtigen Pflege können Sie sich jahrelang an Ihrer Pflanze erfreuen.

Ab in den Winterschlaf: Vorbereitung ist alles

Wenn der erste Frost droht, ist es Zeit für den Winterschnitt. Schneiden Sie die Pflanze bodennah zurück und entfernen Sie abgestorbene Teile. Das beugt Fäulnis vor. Eine Mulchschicht aus Laub oder Stroh schützt die Wurzeln vor Kälte - wie eine kuschelige Winterdecke für Ihre Pflanze.

Frostschutz: Warm einpacken, bitte!

In Gegenden, wo der Winter richtig zubeißt, darf es gerne etwas mehr Schutz sein. Reisig oder ein Vlies über der Pflanze halten die Kälte ab. Topfpflanzen stellen Sie am besten an einen geschützten Ort. Oder wickeln Sie den Topf in Jutesäcke ein - das sieht nicht nur gemütlich aus, sondern hält auch warm.

Frühjahrsputz und Verjüngungskur

Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, ist es Zeit für den Frühjahrsschnitt. Entfernen Sie alles Abgestorbene und kürzen Sie die Pflanze großzügig. Das regt zu neuem Wachstum an. Alle paar Jahre können Sie größere Pflanzen auch teilen. So gewinnen Sie nicht nur neue Pflanzen, sondern verjüngen auch die alte.

Wenn's mal nicht klappt: Probleme beim Überwintern und ihre Lösungen

Braune, welke Blätter nach dem Winter? Kein Grund zur Panik. Schneiden Sie großzügig zurück - oft treibt die Pflanze von unten wieder aus. Staunässe ist der größte Feind im Winter. Sorgen Sie für gute Drainage und seien Sie sparsam mit dem Gießen. Lieber etwas zu trocken als zu nass.

Fazit: Liebstöckel - Ein Geschenk für jeden Garten

Liebstöckel ist wirklich ein dankbarer Gast in jedem Kräutergarten. Mit ein bisschen Aufmerksamkeit und den richtigen Kniffen bei Pflege und Ernte belohnt er Sie mit einem unvergleichlichen Aroma und vielseitiger Verwendbarkeit in der Küche.

Die meisten Herausforderungen - sei es der falsche Standort, Gießfehler oder der ein oder andere Schädling - lassen sich mit ein wenig Wissen und Geduld gut meistern. Das Wichtigste ist, die Bedürfnisse der Pflanze zu verstehen und darauf einzugehen.

Ob als frisches Kraut im Salat, getrocknetes Gewürz in der Suppe oder als aromatischer Tee - Liebstöckel ist ein echtes Multitalent. Seine Vielseitigkeit und sein kräftiges Aroma machen ihn zu einem wertvollen Begleiter für alle, die gerne mit frischen Kräutern kochen und experimentieren.

Also, trauen Sie sich an den Liebstöckel heran! Mit etwas Geduld und den richtigen Pflegetipps werden Sie schon bald die Vorzüge dieser faszinierenden Pflanze genießen. Ihr Garten - und Ihre Küche - werden es Ihnen danken!