Lupinen als vielseitige Pflanzen im Garten

Lupinen sind wahre Multitalente, die jeden Garten bereichern können. Ihre Vielseitigkeit und ökologische Bedeutung machen sie zu einem Favoriten unter Hobbygärtnern wie mir. Nicht nur verbessern sie den Boden, sondern bieten auch zahlreiche andere Vorteile.

Lupinen-Eigenschaften: Ein kurzer Überblick

- Fungieren als natürliche Stickstoffdünger

- Lockern den Boden bis in tiefe Schichten

- Helfen bei der Unkrautunterdrückung

- Dienen als Nahrungsquelle für Insekten

- Lassen sich vielseitig als Vor- oder Zwischenfrucht einsetzen

- Kommen gut mit sandigen oder sauren Böden zurecht

Was sind Lupinen eigentlich?

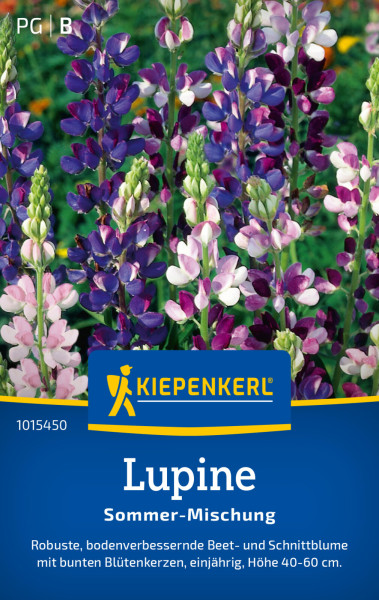

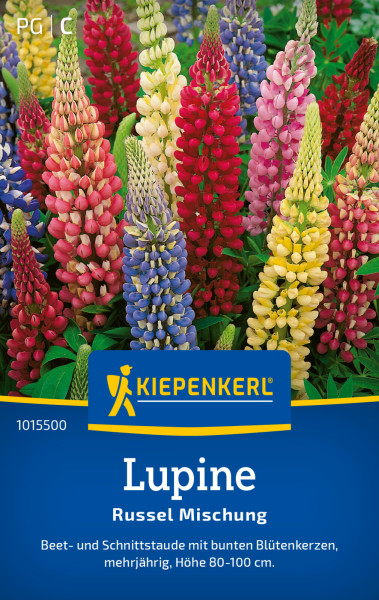

Lupinen gehören zur großen Familie der Hülsenfrüchtler und haben sich als äußerst nützliche Pflanzen im Garten erwiesen. Diese robusten Gewächse beeindrucken nicht nur durch ihre farbenfrohen Blüten, sondern spielen auch eine wichtige Rolle als Gründünger. In meinem eigenen Garten habe ich verschiedene Lupinensorten angepflanzt und bin jedes Mal aufs Neue von ihrer positiven Wirkung überrascht.

Die Bedeutung von Gründüngung im Gartenbau

Gründüngung ist eine altbewährte Methode zur natürlichen Bodenverbesserung. Dabei werden Pflanzen angebaut, die nicht geerntet, sondern in den Boden eingearbeitet werden. Dies fördert die Bodenfruchtbarkeit, verbessert die Bodenstruktur und erhöht den Humusgehalt. Lupinen eignen sich hierfür besonders gut, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.

Was macht Lupinen so besonders?

Unter den Gründüngungspflanzen stechen Lupinen durch einige bemerkenswerte Eigenschaften hervor:

- Hohe Stickstoffbindung: Dank ihrer Symbiose mit Knöllchenbakterien können Lupinen beachtliche Mengen Luftstickstoff binden.

- Tiefwurzelndes System: Ihre Pfahlwurzeln lockern den Boden bis in tiefe Schichten und verbessern so die Bodenstruktur.

- Unkrautunterdrückung: Durch ihr schnelles Wachstum und ihre dichte Blattmasse hemmen sie effektiv das Unkrautwachstum.

- Nährstoffmobilisierung: Lupinen erschließen schwer lösliche Nährstoffe wie Phosphor und machen sie für andere Pflanzen verfügbar.

- Bienenweide: Ihre farbenfrohen Blüten sind eine wertvolle Nahrungsquelle für verschiedene Insekten.

Botanische Eigenschaften von Lupinen

Wurzelsystem und Stickstoffbindung

Das Wurzelsystem der Lupinen ist wirklich beeindruckend. Die Hauptwurzel kann bis zu 2 Meter tief in den Boden vordringen, was zur Bodenlockerung beiträgt. An den Seitenwurzeln bilden sich in Symbiose mit Rhizobien-Bakterien kleine Knöllchen. Diese Bakterien binden Luftstickstoff und machen ihn für die Pflanze verfügbar. Überschüssiger Stickstoff wird im Boden gespeichert und kommt nachfolgenden Kulturen zugute - ein echter Gewinn für jeden Gärtner!

Wuchsform und Blattmasse

Lupinen entwickeln eine üppige Blattmasse, die beeindruckend anzusehen ist. Die gefiederten Blätter stehen quirlförmig um den Stängel und bilden eine dichte Bodenbedeckung. Diese Eigenschaft macht sie zu effektiven Unkrautunterdrückern, was ich in meinem eigenen Garten schon oft beobachten konnte. Je nach Art und Sorte können Lupinen Wuchshöhen von 30 cm bis über 1,5 m erreichen - eine erstaunliche Vielfalt!

Blütezeit und Insektenfreundlichkeit

Die Blütezeit der Lupinen erstreckt sich je nach Art von Mai bis August. Die Blüten stehen in aufrechten, kerzenartigen Trauben und ziehen mit ihren leuchtenden Farben – von Weiß über Rosa und Blau bis hin zu Violett – zahlreiche Insekten an. Besonders Hummeln und Wildbienen profitieren von dem reichhaltigen Nektar- und Pollenangebot.

In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie ein Lupinenbeet regelrecht von Bienen umschwärmt wurde. Es war faszinierend zu sehen, wie diese Pflanzen nicht nur den Boden verbessern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten. Für mich sind Lupinen daher mehr als nur Gründünger - sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines lebendigen und gesunden Gartens.

Bodenverbesserung durch Lupinen

Die wahren Wunderkinder unter den Gartenpflanzen sind für mich die Lupinen. Ihre Fähigkeiten gehen weit über die simple Stickstoffanreicherung hinaus. Lassen Sie uns einen Blick auf die vielfältigen Vorteile werfen, die diese Pflanzen für unseren Gartenboden bereithalten.

Stickstoffanreicherung im Boden

Eine faszinierende Eigenschaft der Lupinen ist ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden und im Boden anzureichern. Dies geschieht durch eine clevere Zusammenarbeit mit Knöllchenbakterien an den Wurzeln. Diese winzigen Helfer wandeln den Luftstickstoff in eine Form um, die Pflanzen nutzen können. In meinem Garten habe ich beobachtet, dass eine gut entwickelte Lupinenkultur erstaunliche Mengen Stickstoff im Boden hinterlassen kann - ein wahres Festmahl für die nachfolgenden Kulturen!

Lockerung des Bodens durch tiefreichende Wurzeln

Lupinen sind wahre Tiefenwurzler. Ihr ausgedehntes Wurzelsystem kann je nach Sorte und Bodenbeschaffenheit bis zu 2 Meter tief reichen. Dadurch wird der Boden auf natürliche Weise gelockert und belüftet. Nach dem Absterben hinterlassen die Wurzeln feine Kanäle, die wie ein unterirdisches Belüftungssystem wirken. Dies erleichtert nachfolgenden Pflanzen das tiefere Wurzeln und verbessert die gesamte Bodenstruktur.

Humusaufbau und Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit

Wenn man Lupinen nach der Blüte in den Boden einarbeitet, leisten sie einen beachtlichen Beitrag zum Humusaufbau. Die grüne Pflanzenmasse verwandelt sich in wertvollen Humus, der die Bodenfruchtbarkeit spürbar steigert. Dieser Prozess verbessert nicht nur die Nährstoffverfügbarkeit, sondern auch die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. In meinem eigenen Garten sind die Beete, auf denen ich Lupinen als Gründünger eingesetzt habe, deutlich fruchtbarer und ertragreicher - ein echter Unterschied, den man sehen und fühlen kann!

Verbesserung der Bodenstruktur

Das Zusammenspiel von tiefreichenden Wurzeln und dem Einarbeiten der oberirdischen Pflanzenmasse führt zu einer bemerkenswerten Verbesserung der Bodenstruktur. Der Boden wird krümeliger und lässt sich leichter bearbeiten. Dies ist besonders vorteilhaft für schwere, lehmige Böden, die oft verdichtet und widerspenstig sind. Nach dem Anbau von Lupinen fühlt sich die Erde unter meinen Händen ganz anders an - lockerer und lebendiger. Wasser kann besser eindringen und gespeichert werden, was besonders in trockenen Zeiten Gold wert ist.

Anbau von Lupinen als Gründünger

Um die Vorteile von Lupinen als Gründünger voll auszuschöpfen, sollte man einige grundlegende Aspekte beim Anbau beachten. Hier sind die wichtigsten Punkte, die ich aus meiner Erfahrung mit dem Lupinen-Anbau empfehlen kann:

Geeignete Standorte und Bodenbedingungen

Lupinen sind nicht allzu wählerisch, aber sie haben durchaus ihre Vorlieben. Sie gedeihen am besten auf leichten bis mittelschweren Böden mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,8. Besonders gut kommen sie mit sandigen oder leicht sauren Böden zurecht, die oft nährstoffarm sind. Vorsicht ist allerdings geboten bei sehr kalkhaltigen Böden oder solchen mit hohem pH-Wert - hier könnten die Lupinen etwas schwächeln. In meinem Garten mit leicht saurem Sandboden fühlen sich die Lupinen pudelwohl und haben den Boden über die Jahre deutlich aufgewertet.

Aussaat und optimaler Zeitpunkt

Für die Aussaat von Lupinen als Gründünger gibt es zwei günstige Zeitfenster: Frühling und Spätsommer. Für eine Frühjahrsaussaat empfehle ich, die Samen ab Mitte April bis Anfang Mai auszubringen, wenn die Frostgefahr gebannt ist. Eine Spätsommeraussaat kann von Ende Juli bis Mitte August erfolgen. Die Saattiefe sollte etwa 2-3 cm betragen, und die Samen sollten in Reihen mit einem Abstand von 20-30 cm ausgesät werden. Als Faustregel rechne ich mit etwa 15-20 Gramm Saatgut pro Quadratmeter.

Pflege während des Wachstums

Lupinen sind erfreulich pflegeleichte Pflanzen. Nach der Aussaat sollte der Boden gleichmäßig feucht bleiben, bis die Pflanzen gekeimt sind. Sobald die Lupinen Fuß gefasst haben, sind sie erstaunlich trockenheitsresistent und kommen in der Regel ohne zusätzliche Bewässerung aus. Eine Düngung ist nicht erforderlich - im Gegenteil, die Lupinen versorgen sich selbst mit Stickstoff. In der Anfangsphase sollte man das Unkraut im Auge behalten und bei Bedarf entfernen, bis die Lupinen groß genug sind, um den Boden zu bedecken und das Unkraut in Schach zu halten.

Einarbeitung in den Boden

Der optimale Zeitpunkt für die Einarbeitung der Lupinen in den Boden ist kurz vor oder während der Blüte. Zu diesem Zeitpunkt haben die Pflanzen ihre maximale Biomasse erreicht und den meisten Stickstoff fixiert. Die Einarbeitung kann mit einem Spaten, einer Motorhacke oder bei größeren Flächen mit einem Mulcher und anschließendem Einarbeiten erfolgen. Die Pflanzenreste sollten gut zerkleinert und gleichmäßig in den oberen Bodenschichten (ca. 10-15 cm) verteilt werden. Aus meiner Erfahrung ist es ratsam, den Boden nach der Einarbeitung für etwa zwei Wochen ruhen zu lassen, bevor die Nachkultur gepflanzt wird. Dies gibt den fleißigen Mikroorganismen Zeit, das organische Material abzubauen und die Nährstoffe für die Folgekulturen bereitzustellen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich der Boden in dieser Zeit verändert und förmlich zum Leben erwacht!

Lupinen in der Fruchtfolge: Mehr als nur hübsche Blumen

Lupinen sind wahre Multitalente im Garten. Sie bereichern nicht nur als eigenständige Kultur, sondern spielen auch in der Fruchtfolge eine bedeutende Rolle. Ihre Fähigkeit, den Boden zu verbessern und Stickstoff zu binden, macht sie zu einem willkommenen Partner für viele andere Pflanzen.

Lupinen als Vorfrucht: Ein Geschenk für die Nachfolger

Als Vorfrucht sind Lupinen ein Segen für nachfolgende Kulturen. Sie hinterlassen einen Boden, der geradezu vor Nährstoffen strotzt und eine hervorragende Struktur aufweist. Besonders Pflanzen wie Kartoffeln oder Mais scheinen regelrecht aufzublühen, wenn sie nach Lupinen angebaut werden. Die tiefreichenden Wurzeln der Lupinen sorgen dafür, dass der Boden wie ein Schwamm Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann - ein echter Vorteil in Zeiten zunehmender Trockenheit.

Zwischenfrüchte mit Mehrwert

Lupinen eignen sich auch hervorragend als Zwischenfrucht. Nach der Ernte der Hauptkultur ausgesät, übernehmen sie die Rolle eines grünen Bodyguards für den Boden. Sie schützen vor Erosion, halten die Feuchtigkeit und halten unerwünschtes Beikraut in Schach. Gleichzeitig fördern sie das Bodenleben - es ist faszinierend zu beobachten, wie sich der Boden unter einer Lupinendecke regelrecht belebt.

Kreative Kombinationen: Lupinen als Teamplayer

In Mischkulturen zeigen Lupinen ihr volles Potenzial. Eine besonders clevere Kombination, die ich selbst mit Erfolg ausprobiert habe, ist die Partnerschaft von Lupinen und Hafer. Der Hafer profitiert vom Stickstoff der Lupinen, während diese im Gegenzug Halt finden. Es ist wie eine perfekte Symbiose, bei der beide Partner voneinander profitieren.

Ökologische Vorteile: Lupinen als Umweltschützer

Die Vorteile von Lupinen gehen weit über die reine Bodenverbesserung hinaus. Sie sind wahre Ökosystem-Dienstleister in unseren Gärten.

Ein Fest für die Biodiversität

Lupinen sind wie ein Magnet für Insekten. Ihre farbenfrohen Blüten locken eine Vielzahl von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen an. In meinem Garten ist es ein wahres Schauspiel, wenn die Lupinen blühen - ein Summen und Flattern, das jeden Naturliebhaber entzückt. Aber auch Vögel profitieren von den Lupinen, die ihnen Nahrung und Unterschlupf bieten.

Natürlicher Erosionsschutz

Mit ihrem dichten Wurzelwerk und der üppigen Blattmasse sind Lupinen wie ein natürlicher Schutzschild gegen Erosion. Sie halten den Boden fest und verhindern, dass wertvolle Erde durch Wind oder Regen davongetragen wird. Besonders auf leichten, sandigen Böden, wie ich sie in meinem Garten habe, ist dieser Effekt deutlich zu spüren.

Weniger Dünger, mehr Nachhaltigkeit

Ein weiterer Pluspunkt der Lupinen ist ihre Fähigkeit, den Bedarf an künstlichen Düngemitteln zu reduzieren. Sie binden Luftstickstoff und geben ihn langsam und bedarfsgerecht an den Boden ab - ganz im Gegensatz zu schnell auswaschbarem Stickstoff aus chemischen Düngern. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch ein Gewinn für die Umwelt.

In meinem eigenen Garten konnte ich die positiven Effekte der Lupinen hautnah erleben. Nach einem Jahr mit Lupinen als Gründüngung war der Unterschied wie Tag und Nacht: Der Boden fühlte sich lockerer an, und die nachfolgenden Kulturen wuchsen geradezu vor Kraft strotzend. Am meisten beeindruckt hat mich jedoch die Vielfalt an Insekten, die sich an den Lupinenblüten tummelten - ein lebendiges Zeugnis für die ökologische Bereicherung.

Lupinen sind also weit mehr als nur hübsche Gartenpflanzen. Sie sind echte Allrounder, die den Boden verbessern, die Biodiversität fördern und dabei helfen, den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren. Wer Lupinen in seinem Garten willkommen heißt, tut nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt einen großen Gefallen. Es ist eine Investition in einen gesunden, lebendigen Garten, die sich in vielerlei Hinsicht auszahlt.

Potenzielle Herausforderungen beim Lupinenanbau

Krankheiten und Schädlinge

Obwohl Lupinen im Allgemeinen als recht widerstandsfähig gelten, können sie durchaus von einigen Krankheiten und Schädlingen heimgesucht werden. Zu den üblichen Verdächtigen zählen:

- Anthraknose: Ein tückischer Pilz, der braune Flecken auf Blättern und Stängeln hinterlässt und im schlimmsten Fall zum Absterben der Pflanze führen kann.

- Fusarium-Welke: Diese Pilzerkrankung lässt die Pflanzen buchstäblich in die Knie gehen und kann ebenfalls ihr vorzeitiges Ende bedeuten.

- Blattläuse: Diese kleinen Plagegeister können nicht nur die Pflanzen schwächen, sondern auch als Überträger von Viruserkrankungen fungieren.

- Lupinenfliege: Ihre gefräßigen Larven knabbern an den Wurzeln und können erheblichen Schaden anrichten.

Um diese Probleme in Schach zu halten, ist eine durchdachte Fruchtfolge das A und O. Es empfiehlt sich, Lupinen nicht zu häufig am selben Standort anzubauen. Die Wahl resistenter Sorten kann ebenfalls helfen, Krankheiten einen Riegel vorzuschieben.

Alkaloidgehalt bei verschiedenen Lupinensorten

Von Natur aus enthalten Lupinen Alkaloide, die für Mensch und Tier giftig sein können. In den vergangenen Jahrzehnten wurden jedoch sogenannte 'Süßlupinen' gezüchtet, die deutlich weniger Alkaloide aufweisen. Trotzdem gibt es beachtliche Unterschiede zwischen den Sorten:

- Bitterlupinen: Diese haben einen hohen Alkaloidgehalt und eignen sich prima als Gründünger, sind aber nicht zum Verzehr geeignet.

- Süßlupinen: Mit einem Alkaloidgehalt von unter 0,05% sind diese Sorten auch für den menschlichen Gaumen geeignet.

Beim Einsatz als Gründünger spielt der Alkaloidgehalt eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch lohnt es sich, bei der Sortenwahl ein Auge darauf zu haben, da hohe Alkaloidgehalte die Zersetzung im Boden beeinflussen können.

Anpassung an unterschiedliche Bodentypen

Lupinen sind bekannt dafür, auch auf kargen Böden zu gedeihen. Trotzdem zeigen sie durchaus Präferenzen:

- Sandige Böden: Ein wahres Paradies für die meisten Lupinensorten, da sie gute Drainage bieten.

- Lehmböden: Können problematisch sein, da sie zu Staunässe neigen. Hier ist gute Drainage besonders wichtig.

- Kalkhaltige Böden: Viele Lupinensorten mögen keinen Kalk. Es gibt jedoch Spezialisten unter den Sorten, die auch auf kalkhaltigen Böden gut zurechtkommen.

Bei der Auswahl der Lupinensorte für den Gründüngeranbau sollte man die Bodenbeschaffenheit im Hinterkopf behalten. In meinem Garten habe ich auf einem Teilstück mit leicht saurem, sandigem Boden besonders gute Erfahrungen mit der Weißen Lupine gemacht - sie wuchs dort wie verrückt!

Lupinen als Gründünger: Ein echter Gewinn für jeden Garten

Zusammenfassung der Vorteile

Lupinen als Gründünger bringen eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich:

- Sie reichern den Boden mit Stickstoff an

- Verbessern die Bodenstruktur merklich

- Halten lästiges Unkraut in Schach

- Fördern die Artenvielfalt im Garten

- Schützen vor Bodenerosion

Diese Eigenschaften machen Lupinen zu einem wahren Multitalent für die natürliche Bodenverbesserung und nachhaltige Gartenbewirtschaftung.

Empfehlungen für den Einsatz im Hausgarten

Für einen erfolgreichen Einsatz von Lupinen als Gründünger im heimischen Garten empfehle ich folgende Vorgehensweise:

- Wählen Sie eine Lupinensorte, die zu Ihrem Bodentyp passt.

- Säen Sie die Lupinen im Frühjahr oder Spätsommer aus.

- Lassen Sie die Pflanzen bis zur Blüte wachsen, bevor Sie sie in den Boden einarbeiten.

- Berücksichtigen Sie Lupinen in Ihrer Fruchtfolgeplanung.

- Kombinieren Sie Lupinen mit anderen Gründüngerpflanzen für optimale Ergebnisse.

In meinem eigenen Garten habe ich festgestellt, dass eine Mischung aus Lupinen und Phacelia wahre Wunder bewirkt. Die Lupinen sorgen für die Stickstoffanreicherung, während die Phacelia mit ihren feinen Wurzeln die Bodenstruktur zusätzlich verbessert. Eine echte Dream-Team-Kombination!

Ausblick auf die Zukunft: Lupinen in der nachhaltigen Gartenpraxis

Es sieht ganz danach aus, als würde die Bedeutung von Lupinen in der nachhaltigen Gartenpraxis in Zukunft weiter zunehmen. Dafür sprechen einige Gründe:

- Ein wachsendes Bewusstsein für ökologische Gartenpraktiken

- Die zunehmende Erkenntnis, wie wichtig gesunde Böden sind

- Der Trend zur Reduzierung chemischer Dünger

- Fortschritte in Forschung und Züchtung neuer, angepasster Lupinensorten

Lupinen als Gründünger werden wohl eine Schlüsselrolle in der Gartenpraxis der Zukunft spielen. Sie bieten eine natürliche, effektive und umweltfreundliche Methode zur Bodenverbesserung und tragen gleichzeitig zur Biodiversität bei. Wer Lupinen in seinen Garten integriert, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden Ökosystem, sondern legt auch den Grundstein für prächtige Ernten in den kommenden Jahren. Nach meiner Erfahrung ist es eine Investition, die sich in vielerlei Hinsicht auszahlt - für den Garten, die Umwelt und nicht zuletzt für die Freude am Gärtnern selbst.