Margeriten: Naturschönheiten für Ihren Garten

Margeriten verzaubern mit ihrer schlichten Eleganz und Robustheit. Diese charmanten Blumen können Ihr Gartenbild auf vielfältige Weise bereichern.

Wissenswertes für Margeriten-Liebhaber

- Vielseitig einsetzbar in Gärten und Wildblumenwiesen

- Bevorzugen sonnige bis halbschattige Standorte

- Fördern die Biodiversität und locken Insekten an

- Pflegeleicht und robust

- Blühen von Mai bis September

Bedeutung von Margeriten in der Gartengestaltung

Margeriten sind wahre Allrounder im Garten. Mit ihren strahlend weißen Blütenblättern und gelben Blütenkörbchen bringen sie eine herrliche Sommerfrische in jede Grünanlage. Besonders gut eignen sie sich für naturnahe Gärten. Ob als Einzelpflanze, in Gruppen oder in Wildblumenwiesen - Margeriten setzen immer charmante Akzente.

Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem beliebten Gestaltungselement. In Bauerngärten verleihen sie einen rustikalen Charme, während sie in modernen Anlagen für einen reizvollen natürlichen Kontrast sorgen. Margeriten lassen sich wunderbar mit anderen Stauden und Gräsern kombinieren und passen sich verschiedenen Gartenstilen an.

Vorteile der Integration in Wildblumenwiesen

Die Einbindung von Margeriten in Wildblumenwiesen bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

- Erhöhung der Artenvielfalt: Margeriten locken verschiedene Insektenarten an und tragen zur Biodiversität bei.

- Natürliches Erscheinungsbild: Sie verleihen der Wiese einen authentischen, wildromantischen Charakter.

- Pflegeleichtigkeit: In Wildblumenwiesen benötigen Margeriten kaum Pflege.

- Lange Blütezeit: Von Mai bis September sorgen sie für ein buntes Blütenmeer.

- Selbstaussaat: Margeriten säen sich oft selbst aus und erhalten so den Bestand.

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie sich eine kleine Gruppe Margeriten über die Jahre zu einer prächtigen Wildblumenwiese entwickelt hat. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Natur mit etwas Unterstützung selbst organisiert.

Ökologischer Wert von Margeriten

Margeriten sind nicht nur eine Augenweide, sondern haben auch einen beachtlichen ökologischen Wert. Als Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten spielen sie eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ihr offener Blütenstand macht den Nektar und Pollen leicht zugänglich für verschiedene Bestäuber.

Darüber hinaus bieten Margeriten Lebensraum für kleine Insekten und dienen als Unterschlupf für Nützlinge. In naturnahen Gärten tragen sie zur Schädlingsbekämpfung bei, indem sie nützliche Insekten anlocken, die wiederum Schädlinge in Schach halten.

Botanische Eigenschaften der Margerite

Taxonomie und Varietäten

Die Margerite (Leucanthemum vulgare) gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Es gibt zahlreiche Varietäten und Zuchtformen, die sich in Größe, Blütenform und Wuchsverhalten unterscheiden. Einige beliebte Sorten sind:

- 'Maikönigin': Eine früh blühende Sorte mit großen Blüten

- 'Silberprinzesschen': Eine kompakte Sorte, ideal für kleine Gärten

- 'Wirral Supreme': Eine gefüllte Sorte mit üppigen Blüten

Morphologie und Wuchsform

Margeriten sind ausdauernde Stauden mit aufrechtem Wuchs. Je nach Sorte erreichen sie eine Höhe von 30 bis 100 cm. Die Blätter sind länglich-oval und am Rand gezähnt. Die charakteristischen Blütenköpfe bestehen aus weißen Zungenblüten, die das gelbe Körbchen in der Mitte umgeben.

Die Pflanze bildet ein verzweigtes Rhizom, aus dem sich neue Triebe entwickeln. Das erklärt ihre Fähigkeit, sich im Garten auszubreiten und stabile Bestände zu bilden.

Natürlicher Lebensraum und Verbreitung

Ursprünglich stammt die Margerite aus Europa und Westasien. In ihrem natürlichen Habitat findet man sie auf Wiesen, an Wegrändern und auf Lichtungen. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit hat sie sich inzwischen weltweit verbreitet und ist in vielen gemäßigten Regionen zu finden.

In der freien Natur bevorzugen Margeriten sonnige bis halbschattige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden. Diese Vorlieben spiegeln sich auch in ihren Ansprüchen im Garten wider.

Standortanforderungen für Margeriten

Lichtverhältnisse

Margeriten sind echte Sonnenanbeter. Sie gedeihen am besten an vollsonnigen Standorten, wo sie mindestens sechs Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag erhalten. An solchen Plätzen blühen sie am üppigsten. Allerdings vertragen sie auch leichten Halbschatten, wobei die Blütenbildung dann etwas spärlicher ausfallen kann.

Bodenbeschaffenheit

Was den Boden betrifft, sind Margeriten recht anspruchslos. Sie kommen mit verschiedenen Bodentypen zurecht, solange diese gut durchlässig sind. Ideal ist ein lehmiger, sandiger Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 8,0. Staunässe vertragen sie nicht, daher ist eine gute Drainage wichtig.

Feuchtigkeitsansprüche

Margeriten bevorzugen mäßig feuchte Böden. Sie sind relativ trockenheitsverträglich, sobald sie sich etabliert haben. Übermäßige Feuchtigkeit, besonders im Winter, kann zu Wurzelfäule führen. In trockenen Perioden sollte man sie gelegentlich gießen, aber Vorsicht: Zu viel Wasser schadet mehr als zu wenig.

Nährstoffbedarf

Der Nährstoffbedarf von Margeriten ist moderat. Sie kommen gut auf nährstoffarmen Böden zurecht, was sie ideal für Wildblumenwiesen macht. Eine Überdüngung sollte vermieden werden, da dies zu übermäßigem Blattwachstum auf Kosten der Blütenbildung führen kann. Ein leichter organischer Dünger im Frühjahr reicht in der Regel aus.

Wenn Sie diese Standortanforderungen beachten, schaffen Sie beste Voraussetzungen für gesunde und blühfreudige Margeriten in Ihrem Garten oder Ihrer Wildblumenwiese.

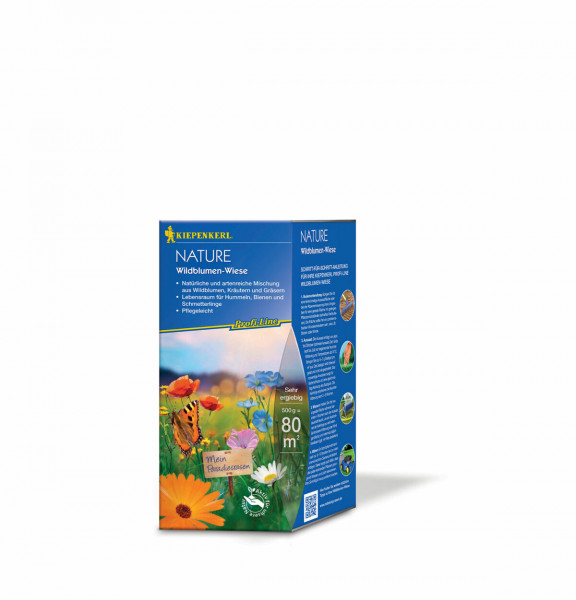

Aussaat und Etablierung von Margeriten in der Wildblumenwiese

Der optimale Zeitpunkt für die Aussaat

Wenn Sie Margeriten in Ihrer Wildblumenwiese ansiedeln möchten, bieten sich zwei günstige Zeitfenster an: Frühling und Herbst. Im Frühjahr können Sie zwischen März und Mai säen, sobald der Boden nicht mehr gefroren und gut zu bearbeiten ist. Alternativ säen Sie von August bis Oktober. Persönlich bevorzuge ich die Frühjahrsaussaat, da die Pflanzen so mehr Zeit haben, sich vor dem Winter zu etablieren.

Vorbereitung des Saatbetts

Eine gründliche Bodenvorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier ein paar bewährte Schritte:

- Entfernen Sie die vorhandene Vegetation und lockern Sie den Boden gründlich auf

- Rechen Sie die Fläche glatt und entfernen Sie Steine und Wurzelreste

- Bei schweren Böden empfiehlt es sich, etwas Sand beizumischen, um die Drainage zu verbessern

- Verzichten Sie auf Dünger - Margeriten gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden

Saattechniken und Saatgutmenge

Für eine naturnahe Wildblumenwiese rate ich zu einer Mischsaat mit anderen heimischen Wildblumen. Sie benötigen etwa 3-5 Gramm Saatgut pro Quadratmeter. Verteilen Sie die Samen möglichst gleichmäßig und arbeiten Sie sie leicht in den Boden ein. Eine dünne Schicht Erde oder Sand darüber schützt vor Austrocknung und hält hungrige Vögel fern.

Keimung und Jugendentwicklung

In der Regel keimen Margeriten innerhalb von 2-3 Wochen. Während dieser Zeit ist es wichtig, den Boden gleichmäßig feucht zu halten. Bei Trockenheit sollten Sie vorsichtig wässern, ohne die Samen freizuspülen. Die Jungpflanzen entwickeln sich zunächst recht gemächlich und bilden eine Blattrosette. Meist müssen Sie sich bis zum zweiten Jahr gedulden, bevor sich die ersten Blüten zeigen.

Pflege der Margeriten in der Wildblumenwiese

Bewässerung

Einmal etabliert, sind Margeriten erstaunlich trockenheitsresistent. In der Anwachsphase und bei längeren Trockenperioden sollten Sie dennoch gießen. Streben Sie einen feuchten, aber nicht dauerhaft nassen Boden an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass morgendliches Gießen den Pflanzen ermöglicht, die Feuchtigkeit den ganzen Tag zu nutzen.

Düngung (oder Verzicht darauf)

Margeriten sind genügsam und bevorzugen magere Böden. Zu viele Nährstoffe können zu üppigem Wachstum führen, aber weniger Blüten hervorbringen. Bei sehr armem Boden kann eine sparsame organische Düngung im Frühjahr sinnvoll sein. Verwenden Sie dann Kompost oder gut verrotteten Mist, aber seien Sie zurückhaltend damit.

Unkrautregulierung

In den ersten Wochen nach der Aussaat ist es ratsam, aufkommende Unkräuter zu entfernen, damit die jungen Margeriten nicht überwuchert werden. Jäten Sie vorsichtig von Hand, um die Keimlinge nicht zu beschädigen. Sobald sich die Wildblumenwiese etabliert hat, reduziert sich der Pflegeaufwand deutlich. Dann reicht eine gelegentliche Kontrolle und selektives Entfernen von hartnäckigen Unkräutern.

Krankheiten und Schädlinge

Margeriten sind im Allgemeinen robuste Pflanzen, können aber gelegentlich von einigen Problemen betroffen sein:

- Mehltau: Tritt vor allem bei feuchtwarmem Wetter auf. Entfernen Sie befallene Pflanzenteile und sorgen Sie für gute Luftzirkulation.

- Blattläuse: Diese lassen sich mit einem kräftigen Wasserstrahl abspülen oder von Nützlingen wie Marienkäfern in Schach halten.

- Schnecken: Sie haben es besonders auf junge Pflanzen abgesehen. Schneckenkorn oder natürliche Barrieren wie Kaffeesatz können hier Abhilfe schaffen.

- Wurzelfäule: Kann bei staunasser Bodenfeuchtigkeit auftreten. In diesem Fall ist es wichtig, die Drainage des Bodens zu verbessern.

Bei naturnahem Anbau in einer Wildblumenwiese regulieren sich viele dieser Probleme von selbst. Ein gesundes Ökosystem mit vielen Nützlingen hält die meisten Schädlinge in Schach. In meiner Erfahrung sind schwere Krankheitsausbrüche bei Margeriten in einer gut etablierten Wildblumenwiese eher die Ausnahme als die Regel.

Management der Wildblumenwiese mit Margeriten

Mahdregime und Zeitpunkt

Ein durchdachtes Mahdregime ist entscheidend für eine blühende Wildblumenwiese mit Margeriten. In der Regel reicht es aus, die Wiese ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. Der erste Schnitt sollte idealerweise Ende Juni oder Anfang Juli erfolgen, wenn die Hauptblüte der Margeriten vorüber ist. Falls nötig, kann ein zweiter Schnitt im September durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, das Mähgut einige Tage liegen zu lassen, damit die Samen ausfallen können. Anschließend sollte es entfernt werden, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden.

Förderung der natürlichen Ausbreitung

Margeriten sind Lichtkeimer und benötigen offene Bodenstellen zur Keimung. Beim Mähen können Sie gezielt kleine Lücken in der Grasnarbe schaffen, um die Selbstaussaat zu unterstützen. Eine leichte Bodenverwundung im Herbst kann diesen Prozess zusätzlich fördern. Lassen Sie ruhig einige Margeriten bis zur vollständigen Samenreife stehen - so unterstützen Sie die natürliche Ausbreitung.

Balance mit anderen Wildblumenarten

Eine artenreiche Wildblumenwiese lebt von der Vielfalt. Behalten Sie im Auge, dass die Margeriten nicht überhand nehmen. Unterstützen Sie andere Wildblumenarten durch angepasste Pflege. Sie können beispielsweise Bereiche mit selteneren Arten beim Mähen aussparen. Eine Staffelmahd erhält nicht nur die Artenvielfalt, sondern bietet auch wertvolle Rückzugsräume für Insekten.

Langfristige Erhaltung der Margeritenpopulation

Ein magerer Standort begünstigt eine dauerhafte Margeritenpopulation. Verzichten Sie auf Düngung und entfernen Sie das Mähgut konsequent. Bei starker Vergrasung kann vorsichtiges Vertikutieren im Frühjahr helfen. In meinem eigenen Garten hat sich bewährt, gelegentlich kleine Teilflächen im Herbst umzugraben und neu einzusäen. So bleibt die Wiese vital und artenreich.

Ökologische Bedeutung von Margeriten in der Wildblumenwiese

Insektenfreundlichkeit und Bestäuberförderung

Margeriten sind wahre Insektenmagneten. Ihre offenen Blüten bieten leichten Zugang zu Nektar und Pollen, was sie besonders attraktiv für Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge macht. Die lange Blütezeit von Mai bis September macht sie zu einer wichtigen Nahrungsquelle. Interessanterweise gibt es sogar spezialisierte Insekten wie die Margeriten-Sandbiene, die auf diese Pflanzen angewiesen sind.

Beitrag zur Biodiversität

Eine Wildblumenwiese mit Margeriten steigert die Artenvielfalt im Garten erheblich. Neben Insekten profitieren auch Vögel und Kleinsäuger von diesem vielfältigen Lebensraum. Die Samenstände der Margeriten dienen Vögeln als Nahrungsquelle im Herbst und Winter. Zudem bietet die strukturreiche Wiese zahlreiche Versteck- und Nistmöglichkeiten für viele Tiere.

Ästhetischer Wert in der Naturlandschaft

Margeriten verleihen der Wildblumenwiese einen ganz besonderen Charme. Ihre weißen Blüten mit gelber Mitte sind ein echter Blickfang und erinnern an idyllische Sommerwiesen. Sie passen hervorragend in naturnahe Gärten und öffentliche Grünanlagen. Ich beobachte immer wieder, wie sich meine Nachbarn an der blühenden Wildblumenwiese erfreuen. Die Margeriten schaffen eine ländliche, entspannte Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt und ein Stück Natur in den Alltag bringt.

Herausforderungen und Lösungen bei der Integration von Margeriten

Die Einbindung von Margeriten in Wildblumenwiesen bringt einige Herausforderungen mit sich. Doch keine Sorge, für jedes Problem gibt es eine passende Lösung:

Konkurrenz mit anderen Pflanzenarten

Margeriten können manchmal etwas zu enthusiastisch wachsen und andere Pflanzen verdrängen. Um ein harmonisches Gleichgewicht zu wahren, empfehle ich, die Aussaatmenge zu reduzieren oder die Margeriten gezielt auszudünnen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination mit konkurrenzstarken Arten wie Wiesensalbei oder Wiesenstorchschnabel. Diese bilden ein schönes Gegengewicht und sorgen für mehr Vielfalt.

Anpassung an verschiedene Klimazonen

Extreme Wetterlagen können unseren geliebten Margeriten zusetzen. In trockenen Regionen haben sich trockenheitsresistente Sorten wie die Strand-Margerite bewährt. Bei strengen Frösten schützt eine Mulchschicht die empfindlichen Wurzeln. Es ist faszinierend zu beobachten, wie anpassungsfähig diese Pflanzen sein können.

Vermeidung von Überdominanz

Ein gut durchdachtes Mahdregime ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Ein später Schnitt im Herbst gibt anderen Arten die Chance, sich zu etablieren. Ich habe festgestellt, dass das Entfernen einiger Blütenstände vor der Samenreife die Ausbreitung effektiv kontrollieren kann. Es ist eine Gratwanderung zwischen Förderung und Eindämmung, aber mit etwas Übung findet man schnell das richtige Maß.

Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte

Lassen Sie uns einen Blick auf einige inspirierende Beispiele werfen, wie Margeriten erfolgreich in verschiedene Landschaften integriert wurden.

Erfolgreiche Integrationen in verschiedenen Regionen

Im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord wurde eine beeindruckende Wildblumenwiese mit Margeriten angelegt. Die Mischung aus 30% Margeriten und 70% anderen Wildblumen ergab ein wunderschönes, ausgewogenes Bild. In einer Münchner Parkanlage hat sich die Kombination von Margeriten mit Schafgarbe und Wiesenglockenblume als wahrer Insektenmagnet erwiesen. Es ist erstaunlich, wie diese einfachen Blumen ganze Ökosysteme bereichern können.

Kombinationen mit anderen Wildblumen

Einige Kombinationen haben sich als besonders charmant herausgestellt:

- Kornblumen: Das intensive Blau bildet einen traumhaften Kontrast zum reinen Weiß der Margeriten.

- Klatschmohn: Die Kombination von Rot und Weiß lässt jede Wiese regelrecht leuchten.

- Wiesensalbei: Die violetten Blüten harmonieren wunderbar mit den Margeriten und sind ein Festmahl für Insekten.

- Wilde Möhre: Ihre filigranen weißen Dolden ergänzen die Margeriten auf subtile, aber effektvolle Weise.

In meinem eigenen Garten hat sich eine Mischung aus Margeriten, Wiesensalbei und Wiesenstorchschnabel als wahre Augenweide entpuppt. Von Mai bis September bietet diese Kombination nicht nur mir, sondern auch unzähligen Bienen und Schmetterlingen eine Quelle der Freude.

Margeriten in Wildblumenwiesen: Ein Blick in die Zukunft

Die Integration von Margeriten in Wildblumenwiesen ist weit mehr als eine rein ästhetische Entscheidung. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Biodiversität und den Naturschutz.

Zusammenfassung der Kernpunkte

Margeriten sind wahre Allrounder: robust, anpassungsfähig und eine Bereicherung für jede Wildblumenwiese. Sie erfreuen nicht nur unser Auge, sondern sind auch wichtige Nahrungsquellen für eine Vielzahl von Insekten. Bei der Integration sollte man auf die richtige Aussaatmenge, ein durchdachtes Mahdregime und kluge Kombinationen mit anderen Wildblumenarten achten. Herausforderungen wie Überdominanz oder Klimaanpassung lassen sich mit den richtigen Maßnahmen meistern.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im naturnahen Gärtnern

Der Trend zum naturnahen Gärtnern wird sich aller Voraussicht nach verstärken. Wildblumenwiesen mit Margeriten könnten eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von Biotopverbünden in Städten spielen. Es ist ermutigend zu sehen, dass auch in der Landwirtschaft ein Umdenken stattfindet: Blühstreifen mit Margeriten am Feldrand könnten die Artenvielfalt erhöhen und natürliche Schädlingsbekämpfer anlocken.

Spannend sind auch die Entwicklungen in der Pflanzenzüchtung: Neue Margeritensorten, die besser mit Trockenheit oder Hitze zurechtkommen, könnten künftig die Anlage von Wildblumenwiesen in klimatisch herausfordernden Gebieten erleichtern. Gleichzeitig gewinnt die Bewahrung alter, regionaltypischer Sorten an Bedeutung, um die genetische Vielfalt zu erhalten.

Letztendlich geht es beim Anlegen einer Wildblumenwiese mit Margeriten darum, ein Stück Natur in unsere Gärten und Grünflächen zurückzubringen. Mit etwas Geduld und Knowhow kann jeder von uns einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten - und sich nebenbei an einem blühenden Meer aus Margeriten und anderen Wildblumen erfreuen. Es ist ein lohnendes Unterfangen, das uns der Natur ein Stück näher bringt.