Regionale Saatgutmischungen: Ein Schatz für die Biodiversität im Garten

Es ist faszinierend zu beobachten, wie regionale Saatgutmischungen die Artenvielfalt in unseren Gärten fördern und gleichzeitig unseren heimischen Insekten eine wertvolle Unterstützung bieten. Diese Mischungen haben sich über Generationen hinweg an die lokalen Gegebenheiten angepasst und spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung unserer Ökosysteme.

Erkenntnisse für Hobbygärtner

- Regionale Mischungen zeigen eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft

- Sie tragen zur Stärkung der genetischen Vielfalt und lokaler Ökosysteme bei

- Wildblumenwiesen dienen als Nahrungsquelle und Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten

- Die Verwendung regionaler Saaten unterstützt aktiv den Naturschutz

Was versteht man unter regionalen Saatgutmischungen?

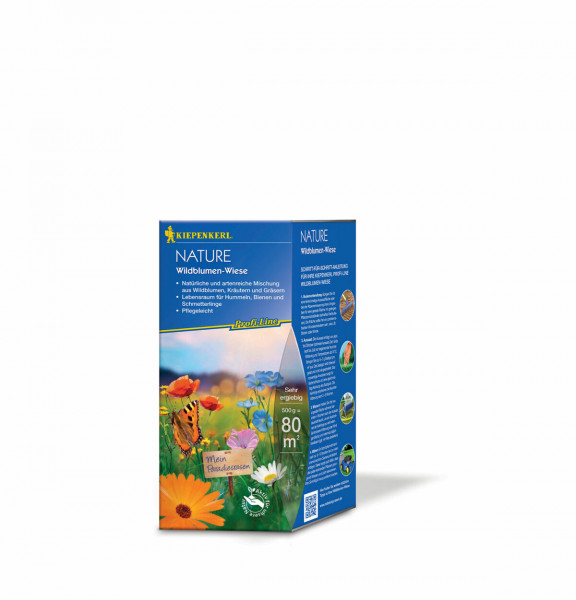

Stellen Sie sich vor: Regionale Saatgutmischungen sind wie ein Abbild der natürlichen Pflanzenwelt einer bestimmten Gegend. Sie setzen sich aus Samen von Pflanzen zusammen, die in einem spezifischen geografischen Gebiet beheimatet sind. Diese Mischungen beinhalten eine bunte Vielfalt an Wildblumen und Gräsern, die sich im Laufe von Jahrhunderten perfekt an die örtlichen Bedingungen angepasst haben.

Im Vergleich zu herkömmlichen Saatgutmischungen, die häufig Arten aus verschiedenen Regionen oder sogar von anderen Kontinenten enthalten, spiegeln regionale Mischungen die authentische Pflanzenzusammensetzung eines Gebiets wider. Das macht sie zu einem unschätzbaren Gut für den Erhalt der lokalen Biodiversität.

Die Bedeutung für Wildblumenwiesen

Wildblumenwiesen, die mit regionalen Saatgutmischungen angelegt werden, sind wahre Hotspots der Artenvielfalt. Sie bieten nicht nur einen atemberaubenden Anblick, sondern erfüllen auch wichtige ökologische Funktionen:

- Sie dienen als reichhaltige Nahrungsquelle für Bestäuber wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge

- Sie bieten einen vielfältigen Lebensraum für zahlreiche Insekten und Kleintiere

- Durch ihre tiefen Wurzelsysteme fördern sie die Bodengesundheit

- Sie fungieren als natürlicher Erosionsschutz

Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste selbst angelegte Wildblumenwiese. Es war wirklich faszinierend zu beobachten, wie sich im Laufe der Zeit immer mehr Insekten einfanden und die Wiese förmlich zum Leben erwachte.

Ein Blick auf die Vorteile

Perfekte Anpassung an lokale Umweltbedingungen

Regionale Pflanzen haben sich über einen langen Zeitraum hinweg optimal an die spezifischen Bodenverhältnisse, das Klima und die Niederschlagsmenge ihrer Heimat angepasst. Das verleiht ihnen eine bemerkenswerte Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Sie kommen mit den vorherrschenden Bedingungen deutlich besser zurecht als Pflanzen aus anderen Regionen und benötigen in der Regel weniger Pflege und Aufmerksamkeit.

Förderung der Biodiversität

Schutz heimischer Pflanzenarten

Durch den Einsatz regionaler Saatgutmischungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt seltener und bedrohter Pflanzenarten. Viele unserer heimischen Wildblumen sind durch die intensive Landwirtschaft und zunehmende Verstädterung in ihrem Bestand gefährdet. Indem wir ihnen in unseren Gärten und auf öffentlichen Flächen wieder Raum geben, helfen wir aktiv, diese wertvollen Arten für die Zukunft zu bewahren.

Unterstützung lokaler Insektenpopulationen

Heimische Pflanzen und Insekten haben sich in einer faszinierenden Koevolution über Jahrtausende aufeinander abgestimmt. Viele Insektenarten sind auf ganz bestimmte Pflanzen als Nahrungsquelle oder zur Eiablage angewiesen. Regionale Wildblumenwiesen bieten diesen spezialisierten Arten genau das, was sie zum Überleben und Gedeihen benötigen.

Stärkung der Ökosystemresilienz

Es ist erstaunlich: Je vielfältiger ein Ökosystem ist, desto stabiler und widerstandsfähiger zeigt es sich. Regionale Saatgutmischungen tragen maßgeblich dazu bei, artenreiche und damit robuste Lebensräume zu schaffen. Diese können Störungen wie extreme Wetterereignisse oder Krankheiten deutlich besser abpuffern als artenarme Systeme.

Genetische Vielfalt und Naturschutz

Bewahrung genetischer Ressourcen

Jede Pflanzenpopulation verfügt über einen einzigartigen Genpool, der sich optimal an die lokalen Gegebenheiten angepasst hat. Durch die Verwendung regionaler Saatgutmischungen tragen wir aktiv dazu bei, diese genetische Vielfalt zu erhalten. Das ist nicht nur für den Naturschutz von großer Bedeutung, sondern auch für die Züchtung neuer, robuster Pflanzensorten, die möglicherweise in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden.

Vermeidung von Florenverfälschung

Wenn Pflanzen aus anderen Regionen eingeführt werden, kann es zu unerwünschten Kreuzungen mit heimischen Arten kommen. Dies könnte die genetische Integrität lokaler Populationen gefährden. Regionale Saatgutmischungen beugen diesem Problem vor und helfen, die natürliche Zusammensetzung unserer Flora zu bewahren.

Beitrag zum Artenschutz

Viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind auf ganz spezifische Lebensräume angewiesen. Indem wir regionale Wildblumenwiesen anlegen, schaffen wir wichtige Trittsteine und Verbindungskorridore zwischen größeren Naturschutzgebieten. So unterstützen wir den Artenschutz direkt vor unserer Haustür und leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

In meinen vielen Jahren als Gärtnerin habe ich immer wieder beobachten können, wie sich selbst auf kleinen Flächen mit der richtigen Pflanzenwahl erstaunliche Erfolge für die Artenvielfalt erzielen lassen. Regionale Saatgutmischungen sind dabei ein unschätzbares Werkzeug für jeden naturverbundenen Gärtner, der aktiv etwas für die Umwelt tun möchte.

Praktische Vorteile regionaler Saatgutmischungen

Regionale Saatgutmischungen sind nicht nur ökologisch wertvoll, sie bringen auch handfeste Vorteile für Gärtner und Naturliebhaber mit sich. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese Pluspunkte werfen.

Höhere Erfolgsquote bei der Ansiedlung

Kennen Sie das? Man sät eine Wildblumenwiese und wartet wochenlang, nur um dann festzustellen, dass kaum etwas sprießt. Mit regionalen Mischungen passiert das deutlich seltener. Die Pflanzen sind bestens an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, was zu einer höheren Keimrate und kräftigeren Jungpflanzen führt. In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie sich die regionale Mischung spürbar schneller etablierte als eine Standard-Variante zum Vergleich.

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen lokale Schädlinge und Krankheiten

Über lange Zeiträume hinweg haben sich regionale Pflanzen und lokale Schädlinge aneinander angepasst. Die Pflanzen entwickelten dabei effektive Abwehrmechanismen. Das Resultat? Sie sind robuster und können sich besser auf's Wachsen und Blühen konzentrieren - ein Gewinn für die Pflanzen und für uns Gärtner gleichermaßen.

Geringerer Pflegeaufwand

Hand aufs Herz: Wer verbringt nicht lieber Zeit damit, die Blumen zu genießen, statt ständig zu gießen, zu düngen oder Unkraut zu jäten? Regionale Saatgutmischungen machen die Pflege deutlich einfacher. Die Pflanzen kommen mit dem lokalen Klima bestens zurecht, überstehen Trockenperioden oder verregnete Sommer besser und benötigen weniger Wasser und Dünger. Zudem setzen sie sich effektiver gegen unerwünschte Beikräuter durch. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Nerven!

Die richtige regionale Saatgutmischung auswählen

Wie findet man nun die passende Mischung für den eigenen Garten oder die zu bepflanzende Fläche? Hier ein Leitfaden durch den Auswahlprozess.

Bestimmung der Standortbedingungen

Vor der Auswahl sollte man den Standort gründlich unter die Lupe nehmen. Folgende Fragen sind dabei besonders wichtig:

- Wie ist der Boden beschaffen? Sandig, lehmig oder humos?

- Wie sieht es mit der Sonneneinstrahlung aus? Vollsonne, Halbschatten oder schattig?

- Wie steht's um die Feuchtigkeit? Eher trocken oder feucht?

- Gibt es besondere klimatische Bedingungen wie häufige Spätfröste oder lange Trockenperioden?

Je genauer diese Fragen beantwortet werden können, desto treffsicherer lässt sich eine passende Mischung auswählen. In manchen Fällen kann sogar eine Bodenprobe sinnvoll sein, um genau zu wissen, was Sache ist.

Berücksichtigung des Verwendungszwecks

Was soll die Wildblumenwiese eigentlich leisten?

Ästhetische Aspekte

Soll die Wiese ein echter Hingucker sein? Dann bieten sich Mischungen mit vielen bunten Blühpflanzen an. Überlegen Sie auch, ob die Wiese das ganze Jahr über blühen soll oder ob bestimmte Jahreszeiten besonders hervorgehoben werden sollen. Es gibt wirklich für jeden Geschmack die passende Mischung!

Ökologische Funktionen

Steht der Schutz von Insekten und anderen Tieren im Vordergrund? Dann empfehlen sich Mischungen mit vielen nektarreichen Pflanzen. Wichtig sind auch Pflanzen, die als Raupenfutterpflanzen dienen. So unterstützen Sie nicht nur Bienen und Hummeln, sondern auch Schmetterlinge.

Für erosionsgefährdete Hänge eignen sich Mischungen mit tiefwurzelnden Arten besonders gut. Bei Renaturierungen sind hingegen Pionierpflanzen gefragt, die schnell Fuß fassen und den Boden für andere Arten vorbereiten.

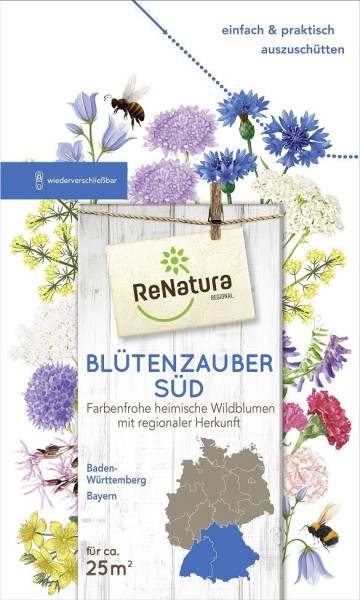

Bedeutung der Herkunftsregion des Saatguts

Interessanterweise ist Deutschland in 22 Ursprungsgebiete eingeteilt, basierend auf naturräumlichen Gegebenheiten wie Klima, Geologie und natürlicher Vegetation. Im Idealfall sollte man Saatgut aus dem eigenen Ursprungsgebiet oder zumindest aus einem benachbarten Gebiet wählen.

Pflanzen aus dem eigenen Gebiet sind genetisch optimal an die lokalen Bedingungen angepasst. Das erhöht nicht nur die Chancen, dass sie gut gedeihen, sondern verhindert auch, dass fremde Genotypen in die lokalen Ökosysteme eingeschleppt werden.

Seit März 2020 gibt es sogar gesetzliche Vorgaben dazu. In der freien Natur dürfen nur noch gebietseigene Pflanzen ausgebracht werden. Das gilt zwar nicht für private Gärten, unterstreicht aber die Wichtigkeit des Themas.

Die meisten seriösen Anbieter von regionalem Saatgut haben diese Einteilung berücksichtigt und bieten entsprechende Mischungen an. Ein Blick in die Produktbeschreibung oder eine Nachfrage beim Anbieter können hier weiterhelfen.

Mit diesen Informationen im Gepäck lässt sich die passende regionale Saatgutmischung für das eigene Projekt finden. Ob Garten, Balkon oder größere Fläche - mit der richtigen Mischung schaffen Sie nicht nur einen schönen Blickfang, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz. Und glauben Sie mir, es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als zu sehen, wie die eigene Wildblumenwiese summt und brummt!

Anlage einer Wildblumenwiese mit regionaler Saatgutmischung

Die Anlage einer Wildblumenwiese mit regionaler Saatgutmischung ist ein faszinierendes Projekt, das nicht nur die lokale Biodiversität fördert, sondern auch eine Augenweide für jeden Gartenliebhaber darstellt. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie dabei am besten vorgehen.

Vorbereitung des Bodens

Zunächst gilt es, den vorhandenen Bewuchs zu entfernen und den Boden etwa 10-15 cm tief aufzulockern. Interessanterweise gedeihen Wildblumen am besten auf nährstoffarmen Böden. Ist Ihr Boden zu nährstoffreich, können Sie ihn mit Sand abmagern - ein Trick, der sich in meiner langjährigen Praxis bewährt hat.

Ein weiterer Kniff ist das sogenannte 'falsche Saatbeet': Bereiten Sie die Fläche vor, als würden Sie sofort säen, warten dann aber etwa zwei Wochen. In dieser Zeit keimen viele Unkräuter, die Sie vor der eigentlichen Aussaat bequem entfernen können. Das erspart Ihnen später viel Arbeit!

Aussaattechniken und optimaler Zeitpunkt

Die Natur gibt uns zwei ideale Zeitfenster für die Aussaat von Wildblumenmischungen: das Frühjahr von März bis Mai und den Spätsommer/Frühherbst von August bis September. Bei der Aussaat selbst haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Breitsaat: Mischen Sie das Saatgut mit Sand im Verhältnis 1:10 für eine gleichmäßigere Verteilung. Streuen Sie die Mischung dann per Hand oder mit einem Streuwagen aus - eine Methode, die ich persönlich für größere Flächen bevorzuge.

- Reihensaat: Für kleinere Flächen empfehle ich, flache Rillen zu ziehen und das Saatgut darin auszusäen. Das gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Verteilung.

- Drill-Saat: Bei größeren Flächen kann eine Sämaschine zum Einsatz kommen, was die Arbeit erheblich erleichtert.

Wichtig: Arbeiten Sie das Saatgut nur oberflächlich in den Boden ein. Viele Wildblumensamen sind Lichtkeimer und sollten nicht zu tief liegen.

Pflege in der Anfangsphase

In den ersten Wochen nach der Aussaat ist regelmäßiges Gießen das A und O, besonders bei Trockenheit. Sobald die Pflanzen gekeimt sind, reduzieren Sie die Bewässerung schrittweise, um die Wurzelbildung zu fördern. Das macht Ihre Wildblumen widerstandsfähiger gegen Trockenperioden.

Im ersten Jahr dominieren oft einjährige Arten - das ist völlig normal. Ein Schröpfschnitt, bei dem Sie die Vegetation auf etwa 10 cm zurückschneiden, kann das Wachstum der mehrjährigen Arten fördern. Es braucht etwas Geduld, aber glauben Sie mir, das Ergebnis ist die Mühe wert!

Langfristige Pflege und Erhaltung der Wildblumenwiese

Nach der Anlage Ihrer Wildblumenwiese beginnt die spannende Phase der Pflege und Entwicklung. Hier einige Aspekte, die ich in meiner langjährigen Erfahrung als besonders wichtig erachte:

Mähregime für Wildblumenwiesen

Anders als bei einem Rasen, den man regelmäßig kurz hält, mähen Sie eine Wildblumenwiese nur ein- bis zweimal im Jahr. Der erste Schnitt erfolgt in der Regel Mitte bis Ende Juni, wenn die meisten Blumen verblüht sind. Ein zweiter Schnitt kann im September folgen, je nach Wuchsstärke und gewünschter Entwicklung.

Ich rate dazu, möglichst einen Balkenmäher oder eine Sense zu verwenden. Diese sind schonender für Insekten als Rotationsmäher. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Lassen Sie das Mähgut einige Tage liegen, damit Samen ausfallen können, bevor Sie es entfernen. So fördern Sie die natürliche Vermehrung Ihrer Wildblumen und verhindern gleichzeitig eine übermäßige Nährstoffanreicherung im Boden.

Umgang mit unerwünschten Arten

Trotz sorgfältiger Vorbereitung können sich manchmal unerwünschte Pflanzen in Ihrer Wildblumenwiese ansiedeln. Problemunkräuter wie Disteln oder Ampfer sollten Sie am besten manuell entfernen, bevor sie sich ausbreiten können. Es mag mühsam erscheinen, aber es lohnt sich für die langfristige Entwicklung Ihrer Wiese.

Bei starkem Gräserwuchs kann ein zusätzlicher Schnitt im Frühsommer helfen, die Blühpflanzen zu fördern. Verzichten Sie unbedingt auf Herbizide - sie mögen kurzfristig wirksam sein, beeinträchtigen aber die Artenvielfalt nachhaltig.

Nachsaat und Ergänzung

Um die Artenvielfalt Ihrer Wiese zu erhalten oder sogar zu erhöhen, können Sie nach einigen Jahren eine Nachsaat vornehmen. Wählen Sie dafür Arten, die sich bisher nicht etabliert haben, aber für Ihren Standort geeignet sind. Das sorgt für neue Überraschungen und Farbtupfer in Ihrer Wiese.

Eine weitere Methode, die ich gerne anwende, ist das Einbringen von 'Impfstellen'. Hierbei setzen Sie kleine Gruppen von Wunschpflanzen ein, die sich dann natürlich ausbreiten können. Das funktioniert besonders gut mit Arten, die sich vegetativ vermehren. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich diese Pflanzen im Laufe der Zeit ihren Platz in der Wiese erobern.

Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte regionaler Saatgutmischungen

Bei der Verwendung regionaler Saatgutmischungen gibt es einige rechtliche und wirtschaftliche Aspekte zu beachten. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen:

Gesetzliche Regelungen zur Verwendung regionalen Saatguts

Seit 2020 gibt es in Deutschland eine gesetzliche Regelung zur Verwendung von gebietseigenem Saatgut in der freien Natur. Diese betrifft hauptsächlich öffentliche Grünflächen und Renaturierungsprojekte. Für private Gärten besteht zwar keine Verpflichtung, regionales Saatgut zu verwenden, es wird jedoch dringend empfohlen - und das aus gutem Grund.

Die Verwendung von regionalem Saatgut trägt maßgeblich zum Erhalt der genetischen Vielfalt bei und unterstützt die lokalen Ökosysteme. Mein Rat: Orientieren Sie sich bei der Auswahl des Saatguts an den Ursprungsgebieten, die vom Bundesamt für Naturschutz festgelegt wurden. So sind Sie auf der sicheren Seite.

Verfügbarkeit und Beschaffung

Erfreulicherweise ist regionales Saatgut mittlerweile über verschiedene Wege erhältlich. Spezialisierte Saatgutproduzenten bieten zertifiziertes regionales Saatgut an, und auch einige Gärtnereien und Baumschulen führen regionale Mischungen. In meiner Erfahrung lohnt es sich, hier etwas genauer hinzuschauen und nach der Herkunft zu fragen.

Eine weitere Möglichkeit, die ich sehr schätze, ist der Bezug über Naturschutzorganisationen oder lokale Initiativen, die sich für den Erhalt heimischer Pflanzenarten einsetzen. Diese bieten oft nicht nur hochwertiges Saatgut, sondern auch eine fundierte Beratung zur Auswahl der passenden Mischung für Ihren Standort.

Kosten-Nutzen-Analyse im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen

Zugegeben, regionale Saatgutmischungen sind in der Anschaffung oft etwas teurer als herkömmliche Mischungen. Dieser höhere Preis erklärt sich durch den aufwendigeren Produktionsprozess und die kleineren Produktionsmengen. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken!

Langfristig können sich die höheren Kosten durchaus auszahlen. Regionale Pflanzen sind besser an die lokalen Bedingungen angepasst und daher oft widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge. Das kann den Pflegeaufwand und damit die laufenden Kosten erheblich reduzieren. In meinem eigenen Garten habe ich die Erfahrung gemacht, dass regionale Mischungen nach der Etablierungsphase deutlich weniger Aufmerksamkeit benötigen als ihre 'exotischen' Pendants.

Zudem leisten Sie mit der Verwendung regionalen Saatguts einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur Förderung der lokalen Biodiversität. Dieser ökologische Mehrwert lässt sich zwar nicht direkt in Euro und Cent messen, ist aber von unschätzbarem Wert für unsere Umwelt. Und glauben Sie mir, es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als zu sehen, wie die eigene Wildblumenwiese zum Tummelplatz für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten wird!

Fallbeispiele und Erfolgsgeschichten

In der Praxis haben sich regionale Saatgutmischungen vielerorts als echter Gewinn erwiesen. Nehmen wir beispielsweise die Gemeinde Sonnental: Dort wurde eine zwei Hektar große Fläche mit einer regionalen Wildblumenmischung eingesät. Das Ergebnis? Eine beeindruckende Zunahme der Artenvielfalt. Besonders interessant finde ich die Rückmeldungen der örtlichen Imker, die von einer spürbaren Steigerung ihrer Honigproduktion berichten.

Ein weiteres inspirierendes Beispiel liefert der Landwirt Hans Müller aus dem Schwarzwald. Seit einigen Jahren setzt er konsequent auf regionale Saatgutmischungen und seine Erfahrungen sind durchweg positiv: "Die Pflanzen zeigen sich deutlich widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Schädlinge. Das bedeutet für mich nicht nur Einsparungen bei Pestiziden, sondern gibt mir auch ein gutes Gefühl für meine Arbeit."

Wissenschaftliche Untersuchungen untermauern diese Praxiserfahrungen. So hat eine Studie der Universität Freiburg gezeigt, dass Flächen mit regionalen Saatgutmischungen eine höhere Insektenvielfalt aufweisen als konventionell bepflanzte Areale. Diese Ergebnisse verdeutlichen einmal mehr den ökologischen Wert dieser Mischungen.

Zukunftsperspektiven

Die Entwicklung im Bereich regionaler Saatgutmischungen schreitet stetig voran. Saatguthersteller arbeiten intensiv daran, neue Mischungen zu entwickeln, die noch besser an lokale Bedingungen angepasst sind. Das könnte in Zukunft die Einsatzmöglichkeiten weiter vergrößern.

Experten sehen hier ein enormes Potenzial, gerade auch für den großflächigen Einsatz. Dr. Sabine Grün vom Bundesamt für Naturschutz bringt es auf den Punkt: "Es wäre durchaus denkbar, künftig deutlich mehr öffentliche Grünflächen mit regionalen Mischungen zu bepflanzen. Das hätte weitreichende positive Auswirkungen auf unsere städtischen Ökosysteme."

Besonders spannend finde ich, wie Städteplaner zunehmend Wildblumenwiesen in ihre Konzepte integrieren. In Hamburg beispielsweise ist ein faszinierendes Projekt in Planung: Ein "grünes Band" aus regionalen Blühstreifen soll sich durch die Stadt ziehen. Solche Initiativen könnten Vorbildcharakter für viele andere Städte haben.

Biodiversität durch regionale Vielfalt

Es wird immer deutlicher: Regionale Saatgutmischungen sind ein Schlüssel zur Förderung lokaler Artenvielfalt. Sie zeigen sich robust gegenüber Klimaschwankungen und erfordern in der Regel weniger Pflege. Ihr Einsatz markiert daher einen wichtigen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Landschaftsgestaltung.

Das Schöne daran ist: Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder durch Engagement in der Gemeinde - die Möglichkeiten sind vielfältig. Regionale Saatgutmischungen sind eben mehr als nur Pflanzen. Sie sind ein aktiver Beitrag zur Erhaltung unserer natürlichen Umwelt.

Ich bin überzeugt: Die Zukunft unserer Landschaften liegt in der Vielfalt. Regionale Saatgutmischungen verbinden auf einzigartige Weise Ästhetik mit Ökologie. Sie schaffen Lebensräume, die unsere Umwelt bereichern und schützen. Gemeinsam können wir blühende Landschaften gestalten - für uns und für die Generationen, die nach uns kommen. Es liegt an uns, dieses Potenzial zu nutzen und unseren Teil dazu beizutragen, die Natur in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu fördern.