Rotkohl im Fokus: Schädlinge und Krankheiten erkennen und bekämpfen

Rotkohl, ein beliebtes Gemüse in vielen Gärten, kann leider von verschiedenen Schädlingen und Krankheiten heimgesucht werden. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie wir diese Probleme erkennen und effektiv angehen können.

Wichtige Erkenntnisse für gesunden Rotkohl

- Kohlweißling, Kohlfliege und Blattläuse gehören zu den Hauptschädlingen

- Kulturschutznetze und Mischkultur bieten wirksamen Schutz

- Umweltfreundliche Bekämpfungsmethoden schonen Nützlinge

- Regelmäßige Kontrolle ist der Schlüssel zur Vorbeugung

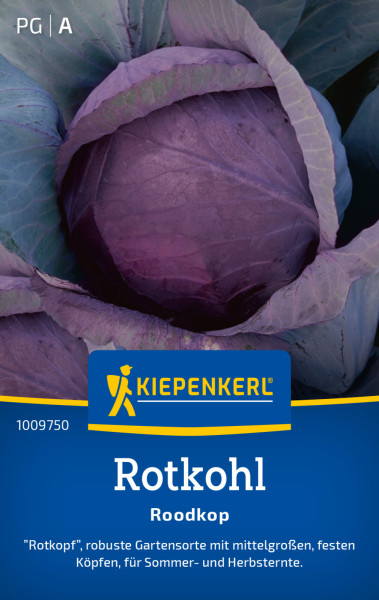

Die Bedeutung von Rotkohl im Gartenbau

Rotkohl, auch als Blaukraut oder Rotkraut bekannt, ist ein vielseitiges Gemüse, das in keinem Garten fehlen sollte. Sein kräftiger Geschmack und die intensive Farbe machen ihn zu einem wertvollen Wintergemüse. In meiner Jugend war der Duft von frisch gekochtem Rotkohl immer ein Zeichen für gemütliche Familienessen – eine Erinnerung, die mich bis heute begleitet.

Aber Rotkohl ist mehr als nur ein Gaumenschmaus. Reich an Vitamin C, Kalium und Antioxidantien, trägt er erheblich zu einer ausgewogenen Ernährung bei. Für uns Gärtner ist er außerdem dankbar im Anbau: robust, ertragreich und gut zu lagern.

Häufige Schädlinge und Krankheiten bei Rotkohl

Trotz seiner Widerstandsfähigkeit ist Rotkohl nicht unverwundbar. Kohlweißling, Kohlfliege und Blattläuse zählen zu den häufigsten Plagegeistern. Auch Pilzerkrankungen wie Kohlhernie und Mehltau können unseren Rotkohl bedrohen. Es ist wichtig, diese Probleme frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig eingreifen zu können.

Der Kohlweißling - ein gefräßiger Gast

Erkennung und Schadbild

Der Kohlweißling, ein unscheinbarer Schmetterling, dessen Raupen jedoch beachtlichen Schaden anrichten können. Die grünen Raupen sind Meister der Tarnung und hinterlassen oft große Löcher in den Blättern. Meist entdeckt man sie erst, wenn der Schaden schon erheblich ist. Typische Anzeichen sind kleine gelbe Eier auf der Blattunterseite und Kotreste der Raupen.

Natürliche Bekämpfungsmethoden

Zur Bekämpfung des Kohlweißlings setze ich auf sanfte, naturnahe Methoden. Das Absammeln der Raupen von Hand mag zwar etwas zeitaufwendig sein, ist aber sehr effektiv und schonend für die Umwelt. Kulturschutznetze haben sich in meinem Garten ebenfalls bewährt – sie halten die Schmetterlinge vom Eiablegen ab. Eine weitere Option ist der Einsatz von Bacillus thuringiensis, einem natürlichen Bakterium, das speziell gegen Schmetterlingsraupen wirkt, ohne andere Insekten zu beeinträchtigen.

Die Kohlfliege - ein unterschätzter Feind

Lebenszyklus und Schadensymptome

Die Kohlfliege wird oft unterschätzt, kann aber erheblichen Schaden anrichten. Ihre Larven fressen an Wurzeln und Stängel, was zu Welkeerscheinungen und im schlimmsten Fall zum Absterben der Pflanze führt. Betroffene Pflanzen zeigen häufig verzögertes Wachstum und bläuliche Verfärbungen an den Blättern. Leider bemerkt man den Befall oft erst, wenn die Pflanze bereits stark geschwächt ist.

Präventive Maßnahmen

Bei der Kohlfliege ist Vorbeugung besonders wichtig. Eine durchdachte Fruchtfolge, bei der Kohlgewächse nicht direkt aufeinander folgen, kann das Befallsrisiko deutlich senken. Das Ausbringen von Vlies oder Kulturschutznetzen direkt nach der Pflanzung hat sich in meinem Garten als sehr effektiv erwiesen. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit Kohlkragen gemacht – kleinen Scheiben aus Pappe oder Filz, die um den Stängel gelegt werden und das Eiablegen der Fliegen verhindern.

Biologische Bekämpfungsstrategien

Für die biologische Bekämpfung der Kohlfliege gibt es verschiedene Ansätze. Nützlinge wie Schlupfwespen können helfen, die Population der Kohlfliege zu reduzieren. Auch der Einsatz von nematodenhaltigen Präparaten hat sich bewährt. Diese mikroskopisch kleinen Fadenwürmer parasitieren die Larven der Kohlfliege und können so den Befall eindämmen.

Blattläuse - kleine Sauger, große Wirkung

Identifikation und Auswirkungen

Blattläuse sind zwar klein, können aber in großen Kolonien erhebliche Probleme verursachen. Sie saugen an Blättern und Trieben und schwächen so die Pflanze. Oft erkennt man einen Befall an gekräuselten Blättern oder klebrigen Absonderungen, dem sogenannten Honigtau. In schweren Fällen kann ein starker Blattlausbefall sogar zum Absterben der Pflanze führen.

Natürliche Gegenspieler fördern

Die gute Nachricht: Blattläuse haben viele natürliche Feinde. Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen sind wahre Blattlausjäger. Um diese Nützlinge anzulocken, pflanze ich in meinem Garten gerne blühende Kräuter und Wildblumen zwischen die Gemüsebeete. Diese bieten den Nützlingen Nahrung und Unterschlupf und tragen zu einem ausgewogenen Ökosystem bei.

Umweltfreundliche Bekämpfungsmethoden

Sollte der Befall überhand nehmen, gibt es verschiedene umweltfreundliche Methoden zur Bekämpfung. Ein kräftiger Wasserstrahl kann die Blattläuse von den Pflanzen spülen. Spritzbrühen aus Brennnesseln oder Knoblauch haben sich in meinem Garten als wirksam erwiesen. Bei hartnäckigem Befall greife ich auf Schmierseifenlösung oder Neem-Öl zurück – beides natürliche Mittel, die Blattläuse effektiv bekämpfen, ohne der Umwelt zu schaden.

Mit diesen Erkenntnissen und Methoden sind Sie gut gerüstet, um Ihren Rotkohl vor den häufigsten Schädlingen zu schützen. Vergessen Sie nicht: Regelmäßige Kontrolle und frühzeitiges Eingreifen sind der Schlüssel zu einem gesunden und ertragreichen Rotkohlbeet. Mit etwas Aufmerksamkeit und den richtigen Maßnahmen können Sie sich auf eine reiche Ernte freuen – und vielleicht bald Ihren eigenen, duftenden Rotkohl zubereiten, der neue Erinnerungen schafft und alte wachruft.

Wichtige Krankheiten des Rotkohls

Rotkohl mag zwar robust sein, aber selbst dieser Kraftprotz unter den Gemüsepflanzen kann von Krankheiten heimgesucht werden. Drei Übeltäter machen ihm besonders zu schaffen: Kohlhernie, Mehltau und Alternaria. Schauen wir uns diese Plagegeister mal genauer an und wie wir ihnen Paroli bieten können.

Kohlhernie - der Wurzelschreck

Wenn die Wurzeln verrückt spielen

Die Kohlhernie, verursacht durch den Schleimpilz Plasmodiophora brassicae, ist ein echtes Ärgernis. Dieser kleine Quälgeist befällt die Wurzeln und lässt sie anschwellen und sich verformen. Die armen Rotkohlpflanzen sehen dann meist aus, als hätten sie einen schlechten Tag - sie wachsen kümmerlich, werden bei Trockenheit schnell schlapp und bilden nur mickrige Köpfe aus.

Vorbeugen ist besser als heilen

Um dieser Plage einen Riegel vorzuschieben, ist Fruchtfolge das A und O. Mindestens vier Jahre sollten keine Kreuzblütler wie Kohl, Radieschen oder Rucola auf derselben Fläche wachsen. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, den Boden gut durchlässig und kalkreich zu halten. Ein pH-Wert über 7 macht dem Erreger das Leben schwer. Eine Kalkung des Bodens kann da wahre Wunder wirken.

Wenn's doch mal passiert

Sollte die Kohlhernie trotz aller Vorsicht zuschlagen, sieht's leider düster aus. Eine direkte Behandlung gibt's nicht. Das Einzige, was hilft: Raus mit den befallenen Pflanzen, Wurzeln und allem Drum und Dran - und ab in den Hausmüll damit, nicht auf den Kompost! Für die Zukunft könnten resistente Sorten eine gute Wahl sein.

Mehltau - der weiße Schleier

Doppeltes Lottchen: Echter und Falscher Mehltau

Beim Rotkohl können sowohl der Echte als auch der Falsche Mehltau auftreten. Der Echte hinterlässt einen weißen, mehligen Belag auf den Blättern, während der Falsche mit gelblichen Flecken oben und einem grau-violetten Flaum unten daherkommt. Beide sind keine angenehmen Gäste im Garten.

Früh erkannt, halb gebannt

Regelmäßige Kontrollen sind hier das A und O. Je früher man die ersten Anzeichen entdeckt - seien es weiße Flecken oder seltsame Verfärbungen - desto besser. Befallene Blätter sollten sofort entfernt werden, bevor sich der Pilz weiter ausbreiten kann.

Bio oder Chemie - Hauptsache wirksam

Für die sanfte Tour eignen sich Pflanzenstärkungsmittel mit Schachtelhalmextrakt oder Natron. Die setze ich gerne vorbeugend oder bei den ersten Anzeichen ein. Wenn's mal härter auf hart kommt, können zugelassene Fungizide helfen. Aber Vorsicht: Immer schön die Anwendungsvorschriften und Wartezeiten beachten!

Alternaria - der dunkle Geselle

Wenn's dunkel wird auf den Blättern

Alternaria, auch als Schwärzepilz bekannt, hinterlässt seine Spuren in Form von dunkelbraunen bis schwarzen Flecken auf den Blättern. Diese können sich ausbreiten und dafür sorgen, dass die Blätter vorzeitig abfallen. Sogar die Kohlköpfe kann dieser Übeltäter befallen und hässliche dunkle Flecken hinterlassen.

Wetterfühlig wie ein Rheumatiker

Dieser Pilz mag's feucht-warm. Bei Temperaturen zwischen 20 und 25 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlt er sich pudelwohl. Aber auch trockene, heiße Sommer können die Pflanzen stressen und anfälliger für eine Infektion machen.

Dem Pilz die Stirn bieten

Um Alternaria in Schach zu halten, braucht's einen ganzheitlichen Ansatz:

- Resistente Rotkohl-Sorten sind eine gute Wahl.

- Eine ausgewogene Düngung ist wichtig - zu viel Stickstoff macht die Pflanzen anfälliger.

- Bodennah gießen statt Überkopfbewässerung - das mögen die Pilze gar nicht.

- Befallene Pflanzenteile sofort entfernen und fachgerecht entsorgen.

- Bei starkem Befall können zugelassene Fungizide helfen. Aber Vorsicht: Immer schön die Wirkstoffe wechseln, sonst werden die Pilze noch resistent.

In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, den Pflanzen genug Platz zum Atmen zu geben. Weite Abstände beim Setzen sorgen für gute Durchlüftung und machen es Pilzen wie Alternaria schwerer. Ein Trick, der sich bei mir bewährt hat: Eine Mulchschicht aus Stroh verhindert, dass Spritzwasser Sporen vom Boden auf die Blätter schleudert.

Mit diesem Wissen über die Hauptübeltäter unter den Rotkohlkrankheiten und den entsprechenden Gegenmaßnahmen sind Sie gut gewappnet, um Ihren Rotkohl gesund und ertragreich durch die Saison zu bringen. Denken Sie daran: Vorbeugen ist oft der Schlüssel zum Erfolg, und regelmäßige Kontrollen helfen Ihnen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und anzugehen. So steht einer reichen Ernte hoffentlich nichts mehr im Wege!

Präventive Maßnahmen im Rotkohlanbau: Der Schlüssel zu gesunden Pflanzen und reicher Ernte

Beim Anbau von Rotkohl spielen vorbeugende Maßnahmen eine entscheidende Rolle für gesunde und ertragreiche Pflanzen. Ich möchte Ihnen ein paar Tipps aus meiner langjährigen Erfahrung mitgeben, die Ihnen dabei helfen können, Ihren Rotkohl optimal zu schützen.

Die richtige Standortwahl: Sonnig, aber nicht zu heiß

Rotkohl gedeiht am besten an einem sonnigen bis halbschattigen Platz mit nährstoffreichem, tiefgründigem Boden. Idealerweise ist der Boden lehmig-sandig und gut durchlässig, um Staunässe zu vermeiden. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 scheint das Wachstum optimal zu fördern - zumindest habe ich damit die besten Ergebnisse erzielt.

Bodenvorbereitung und Düngung: Die Basis für kräftiges Wachstum

Vor der Pflanzung empfiehlt es sich, den Boden gründlich zu lockern und reifen Kompost einzuarbeiten. Eine Grunddüngung mit organischem Dünger wie Hornspänen oder Hornmehl versorgt die Pflanzen langfristig mit Nährstoffen. Während der Wachstumsphase hat sich bei mir Brennnesseljauche als Nachdünger bewährt - die Pflanzen danken es mit kräftigem Wuchs.

Fruchtfolge: Ein Tanz der Kulturen

Eine durchdachte Fruchtfolge beugt Bodenmüdigkeit vor und verhindert, dass sich Schädlinge anreichern. Nach meiner Erfahrung sollte man Rotkohl frühestens nach 3-4 Jahren wieder auf derselben Fläche anbauen.

Eine bewährte Rotation könnte so aussehen:

- Jahr 1: Rotkohl

- Jahr 2: Hülsenfrüchte (z.B. Erbsen, Bohnen)

- Jahr 3: Kartoffeln oder Wurzelgemüse

- Jahr 4: Blattgemüse oder Zwiebelgewächse

Kohlhernie: Lieber auf Nummer sicher gehen

Um das Risiko eines Befalls mit der gefürchteten Kohlhernie zu minimieren, rate ich dazu, mindestens 3 Jahre, besser noch 4-5 Jahre zwischen dem Anbau von Kohlgewächsen auf derselben Fläche zu warten. Es mag lange erscheinen, aber die Geduld zahlt sich aus.

Mischkultur und Begleitpflanzen: Gute Nachbarschaft im Beet

Die richtige Gesellschaft im Beet kann Wunder wirken. Manche Pflanzen schützen den Rotkohl vor Schädlingen, andere fördern sein Wachstum.

Meine Favoriten für die Nachbarschaft:

- Sellerie: Ein wahrer Held gegen die Kohlfliege

- Kapuzinerkresse: Ein Magnet für Blattläuse, die dann den Kohl in Ruhe lassen

- Ringelblumen: Echte Nützlingsfreunde

- Dill und Koriander: Locken Schwebfliegen an, deren Larven sich gerne über Blattläuse hermachen

Tomaten als Bodyguards

Ein kleiner Geheimtipp von mir: Tomatenpflanzen in der Nähe von Rotkohl können durch ihre ätherischen Öle Kohlweißlinge abschrecken. Ich pflanze gerne einzelne Tomatenpflanzen zwischen meine Rotkohlreihen - es sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch noch nützlich!

Kulturschutznetze: Der unsichtbare Schutzschild

Kulturschutznetze haben sich in meinem Garten als äußerst effektive Methode erwiesen, um den Rotkohl vor ungebetenen Gästen zu schützen.

Tipps zur Anwendung:

Das Netz sollte direkt nach der Pflanzung oder Aussaat angebracht werden. Achten Sie darauf, dass es dicht am Boden abschließt - Schädlinge sind wahre Meister darin, auch kleinste Lücken zu finden. Zur Blütezeit entferne ich das Netz, damit die fleißigen Bestäuber ihre Arbeit verrichten können.

Vor- und Nachteile abwägen

Die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach:

- Effektiver Schutz vor Kohlweißling, Kohlfliege und anderen fliegenden Plagegeistern

- Verbessert das Mikroklima für die Pflanzen

- Schützt vor Hagel und Starkregen

Aber es gibt auch ein paar Herausforderungen:

- Die Anschaffungskosten können zunächst abschreckend wirken

- Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen ist nötig

- Bei falscher Anwendung kann es Pilzkrankheiten begünstigen - also Vorsicht bei zu viel Feuchtigkeit!

Mit diesen vorbeugenden Maßnahmen schaffen Sie gute Voraussetzungen für einen gesunden und ertragreichen Rotkohlanbau. Dennoch rate ich Ihnen, Ihre Pflanzen regelmäßig zu beobachten. So können Sie bei Problemen frühzeitig eingreifen und sich hoffentlich bald über prächtige Rotkohlköpfe freuen!

Biologische Schädlingsbekämpfung im Rotkohlanbau: Natur als Verbündeter

Wenn es um den Schutz unseres Rotkohls geht, stehen wir oft vor einem Dilemma: Wie bekämpfen wir Schädlinge effektiv, ohne dabei unseren geliebten Garten in eine chemische Kampfzone zu verwandeln? Glücklicherweise bietet uns die Natur selbst einige clevere Lösungen an.

Unsere kleinen Helfer: Nützlinge im Rotkohlanbau

In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass einige der besten Verbündeten im Kampf gegen Schädlinge direkt vor unserer Nase krabbeln und fliegen. Hier sind einige dieser fleißigen Helfer:

- Marienkäfer und ihre Larven: Diese niedlichen Punkteträger sind wahre Blattlaus-Vertilgungsmaschinen.

- Schwebfliegen: Ihre Larven mögen zwar unscheinbar aussehen, aber sie haben einen gesegneten Appetit auf Blattläuse.

- Schlupfwespen: Diese winzigen Wunderwerke der Natur legen ihre Eier in Schädlinge wie den Kohlweißling und sorgen so für natürliche Kontrolle.

- Florfliegen: Ihre Larven sind so gefräßig, dass sie den Spitznamen 'Blattlauslöwe' tragen - zu Recht, wie ich finde!

Um diese nützlichen Krabbeltiere in unseren Garten zu locken, können wir einiges tun:

- Blühstreifen anlegen: Ich habe festgestellt, dass Ringelblumen, Kornblumen oder Fenchel wahre Magnete für Nützlinge sind.

- Unterschlupfmöglichkeiten schaffen: Ein kleiner Totholzhaufen oder ein selbstgebasteltes Insektenhotel kann Wunder bewirken.

- Auf die Chemiekeule verzichten: In meinem Garten haben chemische Mittel schon lange Hausverbot - die Nützlinge danken es mir!

Grüne Kraft: Pflanzliche Präparate und Jauchen

Manchmal müssen wir der Natur ein bisschen unter die Arme greifen. Hier sind einige meiner Lieblings-Hausmittelchen:

Brennnesseljauche: Der Allrounder

Dieses Wundermittel ist ein echter Tausendsassa! Ich setze 1 kg frische Brennnesseln mit 10 Litern Wasser an und lasse das Ganze etwa zwei Wochen gären. Der Geruch ist... gewöhnungsbedürftig, aber die Wirkung ist fantastisch. 1:10 verdünnt auf die Pflanzen gesprüht, stärkt es nicht nur die Abwehrkräfte, sondern düngt gleich mit!

Knoblauchauszug: Der Stinkstiefel unter den Pflanzenschutzmitteln

Knoblauch schreckt nicht nur Vampire ab! Für meinen Lieblings-Auszug zerquetsche ich 100 g Knoblauchzehen, setze sie mit 1 Liter Wasser an und lasse sie 24 Stunden ziehen. Der unverdünnte Sud hält Blattläuse und andere Plagegeister zuverlässig fern - und sorgt nebenbei für einen interessanten Geruch im Garten!

Schachtelhalmbrühe: Das Zaubertrank für starke Pflanzen

Schachtelhalm ist reich an Kieselsäure - ein wahrer Kraftriegel für Pflanzenzellen. Ich koche 100 g getrockneten Schachtelhalm in 1 Liter Wasser, lasse es abkühlen und sprühe es verdünnt (1:5) auf meine Pflanzen. Das macht sie widerstandsfähiger gegen Pilzerkrankungen und lässt sie förmlich vor Gesundheit strotzen.

Mikrobielle Kampftruppen: Bacillus thuringiensis

Klingt wie Science-Fiction, ist aber pures Naturwunder: Bacillus thuringiensis-Präparate sind meine geheime Waffe gegen gefräßige Schmetterlingsraupen wie den Kohlweißling. Diese Bakterien produzieren für die Raupen tödliche Toxine, sind aber für uns Menschen und unsere Nützlinge völlig harmlos. Ein echtes Wundermittel, das ich nur ungern in meinem Garten-Arsenal missen möchte.

Wenn alle Stricke reißen: Chemische Pflanzenschutzmittel

Ich gebe zu, manchmal fühlt man sich wie David gegen Goliath im Kampf gegen Schädlinge. In solchen Momenten kann der Griff zur chemischen Keule verlockend sein. Aber Vorsicht: Diese sollte wirklich nur die allerletzte Option sein!

Wann ist der Einsatz gerechtfertigt?

In meiner langjährigen Gartenerfahrung gab es nur wenige Situationen, in denen ich ernsthaft über chemische Mittel nachgedacht habe:

- Bei extremen Wetterbedingungen, die Schädlinge geradezu explodieren lassen

- Wenn plötzlich Heerscharen von Schädlingen einfallen, als hätten sie eine Einladung bekommen

- Wenn die Gefahr besteht, dass sich Pflanzenkrankheiten wie ein Lauffeuer ausbreiten

Die Qual der Wahl: Auswahl geeigneter Mittel

Sollte es doch einmal soweit kommen, gilt: Wählen Sie mit Bedacht!

- Greifen Sie zu Mitteln, die möglichst schonend für Nützlinge und Umwelt sind

- Achten Sie unbedingt auf die Zulassung für den Haus- und Kleingarten

- Denken Sie ans Resistenzmanagement: Nicht immer dasselbe Mittel verwenden, sonst werden die Schädlinge noch immun!

Sicherheit geht vor: Richtige Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie sich für den Einsatz chemischer Mittel entscheiden, gilt höchste Vorsicht:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, als wäre es ein spannender Roman - jedes Detail ist wichtig!

- Verkleiden Sie sich als Astronaut: Handschuhe, langärmlige Kleidung, vielleicht sogar Atemschutz

- Spielen Sie nicht Wettergott: Bei Wind oder Regen hat die Spritzerei Pause

- Entsorgen Sie Reste fachgerecht - Ihr Abfluss ist kein geeigneter Endlagerungsort!

Ein ganzheitlicher Blick: Rotkohl schützen mit Herz und Verstand

Nach all den Jahren im Garten habe ich eines gelernt: Der Schutz unseres Rotkohls ist wie ein komplizierter Tanz. Wir müssen viele Schritte beherrschen und im richtigen Moment den richtigen Schritt wagen. Biologische Methoden sollten dabei immer unser erster Tanzpartner sein. Sie sind nicht nur umweltfreundlich, sondern bringen auch Leben und Vielfalt in unseren Garten.

Regelmäßige Kontrolle ist dabei unser Rhythmus. Je früher wir Probleme erkennen, desto eleganter können wir gegensteuern. Ein täglicher Spaziergang durchs Rotkohlbeet gehört für mich zum Gärtnerleben wie der Morgenkaffee.

Mit der richtigen Mischung aus Vorbeugung, biologischer Schädlingsbekämpfung und - wenn's gar nicht anders geht - vorsichtigem Einsatz chemischer Mittel, tanzen wir uns zu einer reichen und gesunden Rotkohlernte. Dabei lernen wir ständig neue Schritte und entwickeln ein Gefühl für die Musik unseres Gartens. So wird der Rotkohlanbau nicht nur zu einer Quelle gesunder Nahrung, sondern auch zu einer Quelle der Freude und Zufriedenheit. Und wer weiß - vielleicht entdecken Sie dabei ja auch Ihre Leidenschaft fürs Gärtnern!