Saatgutvielfalt: Ein Schatz für unsere Zukunft

Die Vielfalt unserer Kulturpflanzen ist bedroht. Doch was genau bedeutet das für uns und unsere Umwelt?

Kernpunkte zur Saatgutvielfalt

- Alte Sorten sind genetische Schatzkammern

- Industrialisierung gefährdet Biodiversität

- Lokale Anpassung sichert Ernten

- Geschmacksvielfalt bereichert unsere Küche

Was verstehen wir unter Saatgutvielfalt und alten Sorten?

Saatgutvielfalt umfasst die gesamte genetische Bandbreite unserer Kulturpflanzen. Sie reicht von uralten Landsorten bis hin zu modernen Hochleistungszüchtungen. Alte Sorten, oft als 'Heirloom-Sorten' bezeichnet, sind Pflanzen, die über Generationen hinweg von Bauern und Gärtnern vermehrt und weitergegeben wurden. Sie sind lebende Zeugen unserer Kulturgeschichte und oft perfekt an lokale Bedingungen angepasst.

Von der Vielfalt zur Monokultur: Ein historischer Rückblick

Früher war die Landwirtschaft von einer enormen Sortenvielfalt geprägt. Jede Region hatte ihre eigenen, an die örtlichen Verhältnisse angepassten Sorten. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert änderte sich das drastisch. Hochleistungssorten verdrängten zunehmend die alten Landsorten. Dieser Trend zur Vereinheitlichung brachte zwar höhere Erträge, ging aber auf Kosten der genetischen Vielfalt.

Die grüne Revolution und ihre Folgen

In den 1960er Jahren läutete die sogenannte 'Grüne Revolution' eine neue Ära ein. Hochertragssorten, Düngemittel und Pestizide steigerten die Produktion enorm. Doch der Preis war hoch: Viele traditionelle Sorten verschwanden, und mit ihnen ein riesiger Genpool.

Wie steht es heute um die weltweite Saatgutvielfalt?

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Schätzungen zufolge sind in den letzten 100 Jahren etwa 75% der genetischen Vielfalt unserer Kulturpflanzen verloren gegangen. Dennoch gibt es weltweit Initiativen, die sich für den Erhalt alter Sorten einsetzen. Saatgutbanken wie der Svalbard Global Seed Vault auf Spitzbergen bewahren Tausende von Sorten für die Nachwelt auf.

Warum sind alte Sorten so wichtig für die Biodiversität?

Alte Sorten sind wahre Schatzkammern der Natur. Ihre genetische Vielfalt ist der Schlüssel zur Anpassungsfähigkeit unserer Kulturpflanzen. In Zeiten des Klimawandels könnte dieses genetische Erbe überlebenswichtig werden.

Genetische Vielfalt als Versicherung für die Zukunft

Jede alte Sorte trägt einzigartige Gene in sich. Diese können Resistenzen gegen Krankheiten oder Toleranzen gegenüber Trockenheit oder Hitze beinhalten - Eigenschaften, die für die Züchtung klimaangepasster Sorten unerlässlich sein können.

Alte Sorten im Ökosystem

Lokale Sorten sind oft besser in das örtliche Ökosystem eingebunden. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten und anderen Tieren. So tragen sie zur Stabilität des gesamten Ökosystems bei.

Wie sichern alte Sorten unsere Ernährung?

Die Vielfalt alter Sorten ist eine Art 'Versicherung' für unsere Ernährungssicherheit. Sollte eine weit verbreitete Hochleistungssorte von einer Krankheit befallen werden, könnten resistente alte Sorten buchstäblich die Rettung sein.

Was macht alte Sorten so besonders?

Alte Sorten haben einige bemerkenswerte Eigenschaften, die sie für Gärtner und Landwirte interessant machen:

Anpassungsfähigkeit an lokale Bedingungen

Über Generationen hinweg haben sich alte Sorten perfekt an ihre Umgebung angepasst. Sie kommen oft mit weniger Wasser und Dünger aus und trotzen lokalen Schädlingen und Krankheiten.

Natürliche Resistenzen

Viele alte Sorten haben im Laufe der Zeit Abwehrmechanismen gegen Schädlinge und Krankheiten entwickelt. Das macht sie robuster und reduziert den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln.

Geschmack und Nährwert

Alte Sorten überzeugen oft durch ihren ausgeprägten Geschmack. Zudem haben Studien gezeigt, dass manche alten Gemüsesorten höhere Gehalte an Vitaminen und Mineralstoffen aufweisen als moderne Hochleistungssorten.

Die Erhaltung alter Sorten ist nicht nur eine Frage der Biodiversität, sondern auch ein Beitrag zu unserer Ernährungskultur und -sicherheit. Jeder von uns kann dazu beitragen, indem wir alte Sorten in unseren Gärten anbauen oder bewusst Produkte aus solchen Sorten kaufen.

Bedrohungen für die Saatgutvielfalt: Ein Weckruf für uns alle

Als ich neulich durch meinen Garten schlenderte, fiel mir auf, wie vielfältig die Pflanzen dort sind. Doch diese Vielfalt ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Unsere Saatgutvielfalt steht vor ernsten Herausforderungen, die wir nicht ignorieren dürfen.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft: Ein zweischneidiges Schwert

Die moderne Landwirtschaft hat zweifellos viele Vorteile gebracht. Höhere Erträge, effizientere Produktion – klingt erstmal gut, oder? Doch der Preis dafür ist hoch: Eine erschreckende Vereinheitlichung unserer Kulturpflanzen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in Ihrem Kleiderschrank nur noch ein einziges T-Shirt-Modell in verschiedenen Farben. Genauso sieht es oft auf unseren Feldern aus.

Hochleistungssorten verdrängen zunehmend die alten, regionalen Sorten. Das mag kurzfristig wirtschaftlich sein, langfristig ist es aber eine Katastrophe für unsere genetische Vielfalt. Und glauben Sie mir, als Biologin weiß ich, wovon ich spreche: Diese Vielfalt ist unsere Versicherung für die Zukunft.

Patente und Sortenschutzrechte: Wenn Pflanzen zu Produkten werden

Haben Sie sich schon mal gefragt, wem eigentlich die Natur gehört? Laut manchen Konzernen offenbar ihnen. Patente auf Saatgut und strenge Sortenschutzrechte machen es Landwirten oft schwer, ihr eigenes Saatgut zu vermehren oder zu tauschen. Das klingt vielleicht nach einem Problem weit weg von unserem Alltag, aber es betrifft uns alle direkt.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Mal Lizenzgebühren zahlen, wenn Sie die Tomaten aus Ihrem Garten einkochen. Absurd? Genau das passiert im großen Maßstab in der Landwirtschaft. Diese rechtlichen Hürden bedrohen nicht nur die Existenz vieler Kleinbauern, sondern auch die freie Verfügbarkeit genetischer Ressourcen für künftige Züchtungen.

Klimawandel und Umweltverschmutzung: Die unsichtbare Gefahr

Als ob das nicht schon genug wäre, mischt auch noch Mutter Natur kräftig mit – oder besser gesagt, unsere Einflüsse auf sie. Der Klimawandel verändert unsere Anbaubedingungen rasant. Sorten, die jahrzehntelang zuverlässig wuchsen, kommen plötzlich mit Hitze oder neuen Schädlingen nicht mehr klar.

Und dann ist da noch die Umweltverschmutzung. Neulich las ich einen Bericht über Mikroplastik in Ackerböden – da wird einem ganz anders. All das setzt unseren Pflanzen zu und bedroht besonders die empfindlicheren alten Sorten.

Initiativen und Maßnahmen: Hoffnung für die Vielfalt

Doch keine Sorge, es gibt auch gute Nachrichten! Viele Menschen haben erkannt, wie wichtig die Erhaltung alter Sorten ist, und setzen sich dafür ein.

Internationale Abkommen und Organisationen: Globale Anstrengungen

Auf internationaler Ebene gibt es einige wichtige Initiativen. Der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft ist so ein Beispiel. Er soll den Austausch von Saatgut fördern und die genetische Vielfalt schützen. Klingt erstmal trocken, ist aber unglaublich wichtig.

Organisationen wie die FAO arbeiten hart daran, das Bewusstsein für die Bedeutung der Agrobiodiversität zu schärfen. Sie unterstützen Projekte weltweit, die sich für den Erhalt alter Sorten einsetzen.

Nationale Genbanken und Saatgutbanken: Unsere Schatzkammern

In Deutschland haben wir zum Glück einige tolle Einrichtungen, die sich um unsere pflanzlichen Schätze kümmern. Die Genbank des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben ist so eine Institution. Dort lagern Tausende von Saatgutproben, sicher verwahrt für die Zukunft.

Aber auch kleinere Initiativen leisten Großartiges. Ich erinnere mich an einen Besuch bei einer regionalen Saatgutbank – es war faszinierend zu sehen, mit wie viel Hingabe dort gearbeitet wird.

Lokale und regionale Initiativen: Vielfalt von unten

Besonders beeindruckt bin ich immer wieder von den vielen lokalen Projekten. Saatgutfestivals, Tauschbörsen, Erhaltungsinitiativen – hier passiert so viel Gutes! In meiner Heimatstadt gibt es einen Verein, der alte Obstsorten kartiert und pflegt. Die Begeisterung dieser Menschen ist ansteckend.

Solche Initiativen sind nicht nur wichtig für den Erhalt der Sorten, sie schaffen auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Wenn man erstmal den Geschmack einer alten Tomatensorte probiert hat, will man nicht mehr zurück zu den Einheitsfrüchten aus dem Supermarkt.

Die Rolle von Hobby-Gärtnern und Kleinbauern: Jeder kann etwas tun

Wissen Sie, was das Schöne ist? Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Als Hobby-Gärtnerin baue ich selbst einige alte Sorten an und tausche Saatgut mit Nachbarn und Freunden. Es macht einfach Spaß, Teil dieser Bewegung zu sein.

Auch Kleinbauern spielen eine wichtige Rolle. Sie bewirtschaften oft Flächen, die für die industrielle Landwirtschaft uninteressant sind, und erhalten so wertvolle lokale Sorten. Ihre Arbeit verdient unsere Unterstützung – zum Beispiel durch den Kauf ihrer Produkte auf Wochenmärkten.

Die Erhaltung der Saatgutvielfalt ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Es geht um nicht weniger als die Sicherung unserer Ernährungsgrundlage für die Zukunft. Jeder Schritt zählt – sei es der Anbau alter Sorten im eigenen Garten, die Unterstützung lokaler Initiativen oder einfach das Weitertragen des Wissens um die Bedeutung der Saatgutvielfalt. Gemeinsam können wir viel bewirken!

Rechtliche Aspekte und Herausforderungen bei alten Sorten

Das EU-Saatgutrecht hat weitreichende Auswirkungen auf die Erhaltung alter Sorten. Es regelt die Zulassung und den Verkauf von Saatgut und stellt damit eine Hürde für die Verbreitung traditioneller Kulturpflanzen dar. Die Vorschriften zielen auf Einheitlichkeit und Ertragssicherheit ab, was oft im Widerspruch zur genetischen Vielfalt alter Sorten steht.

EU-Saatgutrecht und seine Folgen

Das EU-Saatgutrecht schreibt vor, dass nur zugelassene Sorten in den Handel gebracht werden dürfen. Für die Zulassung müssen Sorten bestimmte Kriterien erfüllen, wie Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit. Viele alte Sorten können diese Anforderungen nicht erfüllen, da sie naturgemäß eine größere genetische Bandbreite aufweisen.

Die Folgen sind gravierend: Zahlreiche traditionelle Sorten dürfen nicht verkauft werden, was ihre Erhaltung erschwert. Landwirte und Gärtner haben dadurch einen eingeschränkten Zugang zu diesen wertvollen genetischen Ressourcen. Das führt zu einer Verarmung der Kulturpflanzenvielfalt auf unseren Äckern und in unseren Gärten.

Zulassung und Vermarktung alter Sorten

Um diesem Problem zu begegnen, wurden Ausnahmeregelungen geschaffen. Die sogenannte Erhaltungssortenrichtlinie ermöglicht es, alte Sorten unter bestimmten Bedingungen zuzulassen und zu vermarkten. Allerdings sind die Anforderungen immer noch hoch und die Mengen begrenzt.

Für Hobbygärtner gibt es eine weitere Möglichkeit: Der Tausch von Saatgut alter Sorten in kleinen Mengen ist erlaubt. Das hat zur Entstehung von Saatgutbörsen und Tauschringen geführt, die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Sortenvielfalt leisten.

Aktuelle Debatten und mögliche Reformen

Die Diskussion um eine Reform des EU-Saatgutrechts ist in vollem Gange. Viele Organisationen und Initiativen setzen sich für eine Lockerung der Bestimmungen ein, um die Vielfalt alter Sorten besser zu schützen. Vorschläge reichen von vereinfachten Zulassungsverfahren bis hin zu einer vollständigen Ausnahme für traditionelle Sorten.

Ein vielversprechender Ansatz ist das Konzept der 'Populationssorten'. Dabei handelt es sich um Saatgutmischungen mit einer größeren genetischen Vielfalt. Sie könnten eine Brücke zwischen den Anforderungen des Saatgutrechts und dem Erhalt alter Sorten schlagen.

Praktische Aspekte des Anbaus alter Sorten

Wer alte Sorten anbauen möchte, steht vor einigen Herausforderungen, aber auch vor spannenden Möglichkeiten. Es beginnt mit der Beschaffung des Saatguts und geht über besondere Anbaumethoden bis hin zur eigenen Saatgutvermehrung.

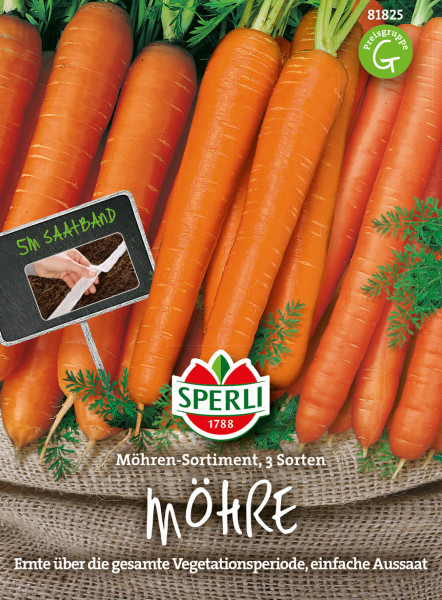

Bezugsquellen für Saatgut alter Sorten

Saatgut alter Sorten ist nicht im Baumarkt oder Gartencenter zu finden. Stattdessen gibt es spezialisierte Anbieter, die sich auf die Erhaltung und Verbreitung traditioneller Kulturpflanzen konzentrieren. Einige bekannte Quellen sind:

- Dreschflegel: Ein Zusammenschluss ökologischer Saatguterzeuger

- Arche Noah: Ein Verein zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt

- VEN (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt)

- Regionale Saatgutbörsen und Tauschbörsen

Auch einige Botanische Gärten und Freilichtmuseen bieten Saatgut alter Sorten an. Es lohnt sich, in der eigenen Region nach solchen Möglichkeiten Ausschau zu halten.

Besonderheiten bei Anbau und Pflege

Alte Sorten stellen oft andere Ansprüche als moderne Züchtungen. Sie sind häufig weniger auf Höchsterträge getrimmt, dafür aber robuster und anpassungsfähiger. Einige Punkte, die beim Anbau zu beachten sind:

- Standortwahl: Alte Sorten sind oft an bestimmte regionale Bedingungen angepasst. Es lohnt sich, nach lokalen Sorten zu suchen.

- Düngung: Viele traditionelle Sorten kommen mit weniger Nährstoffen aus. Übermäßige Düngung kann sogar kontraproduktiv sein.

- Pflanzenschutz: Alte Sorten haben oft natürliche Resistenzen. Chemischer Pflanzenschutz ist meist nicht nötig.

- Ernte: Die Reife kann ungleichmäßiger sein als bei modernen Sorten. Mehrmaliges Ernten ist oft erforderlich.

Saatgutvermehrung und -gewinnung im eigenen Garten

Ein besonderer Reiz beim Anbau alter Sorten liegt in der Möglichkeit, selbst Saatgut zu gewinnen. Das erfordert etwas Wissen und Sorgfalt, ist aber durchaus machbar. Einige Tipps:

- Auswahl: Wählen Sie die gesündesten und typischsten Pflanzen für die Saatgutgewinnung aus.

- Isolation: Bei Fremdbestäubern müssen Sie auf ausreichenden Abstand zu anderen Sorten achten.

- Reife: Lassen Sie die Früchte vollständig ausreifen, bevor Sie das Saatgut ernten.

- Trocknung und Lagerung: Saatgut muss gut getrocknet und kühl und trocken gelagert werden.

Die eigene Saatgutvermehrung ist nicht nur spannend, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung alter Sorten. Sie ermöglicht es, die Pflanzen über Generationen an die lokalen Bedingungen anzupassen und so robuste, standortangepasste Populationen zu entwickeln.

Der Anbau alter Sorten ist eine Bereicherung für jeden Garten. Er trägt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei und bietet die Chance, vergessene Geschmäcker wiederzuentdecken. Trotz rechtlicher Hürden gibt es viele Möglichkeiten, sich an dieser wichtigen Aufgabe zu beteiligen - sei es durch den Bezug von Saatgut über spezialisierte Anbieter, den Besuch von Saatgutbörsen oder die eigene Saatgutvermehrung. Jeder Garten kann so zu einem kleinen Hort der Vielfalt werden.

Wirtschaftliche Aspekte alter Sorten

Alte Sorten haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Immer mehr Verbraucher interessieren sich für die Vielfalt und den besonderen Geschmack dieser Kulturpflanzen. Das eröffnet spannende wirtschaftliche Perspektiven.

Marktpotenzial für Produkte aus alten Sorten

Der Markt für Produkte aus alten Sorten wächst stetig. Viele Verbraucher sind bereit, für diese besonderen Erzeugnisse mehr zu bezahlen. Gründe dafür sind der oft intensivere Geschmack, die höheren Nährwerte und das Bewusstsein, damit einen Beitrag zum Erhalt der Sortenvielfalt zu leisten.

Nischenprodukte und regionale Spezialitäten

Besonders erfolgreich sind alte Sorten oft als regionale Spezialitäten. Ein Beispiel ist die Bamberger Hörnla - eine alte Kartoffelsorte, die in Franken wieder angebaut wird und als Delikatesse gilt. Ähnliche Erfolgsgeschichten gibt es für viele andere Kulturen wie Tomaten, Äpfel oder Getreidesorten.

Herausforderungen für Landwirte und Gärtner

Der Anbau alter Sorten ist oft arbeitsintensiver und die Erträge können geringer ausfallen als bei modernen Hochleistungssorten. Landwirte müssen daher gut kalkulieren und geeignete Vermarktungswege finden. Direktvermarktung und die Zusammenarbeit mit der Gastronomie haben sich als erfolgversprechend erwiesen.

Zukunftsperspektiven alter Sorten

Alte Sorten spielen eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft. Sie können einen Beitrag leisten, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und die Ernährungssicherheit zu verbessern.

Potenzial für eine nachhaltige Landwirtschaft

Viele alte Sorten sind robust und an lokale Bedingungen angepasst. Das macht sie weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Sie benötigen oft weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel, was die Umwelt schont und Kosten spart. In Zeiten des Klimawandels können diese Eigenschaften von unschätzbarem Wert sein.

Forschung und Züchtung: Kombination alter und moderner Ansätze

Moderne Züchtungsmethoden ermöglichen es, die wertvollen Eigenschaften alter Sorten mit den Vorteilen moderner Hochleistungssorten zu kombinieren. So entstehen neue, anpassungsfähige Sorten, die sowohl ertragreich als auch robust sind. Diese Entwicklung ist vielversprechend für eine zukunftsfähige Landwirtschaft.

Bildung und Bewusstseinsschaffung in der Gesellschaft

Um das Potenzial alter Sorten voll auszuschöpfen, ist es wichtig, das Bewusstsein in der Gesellschaft zu stärken. Bildungsinitiativen in Schulen, Gartenprojekte und Informationskampagnen können dazu beitragen, dass mehr Menschen den Wert der Sortenvielfalt erkennen und schätzen lernen.

Saatgutvielfalt: Ein Schatz für die Zukunft

Alte Sorten sind mehr als nur ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Sie sind ein lebendiger Schatz, der für unsere Zukunft von unschätzbarem Wert ist. Die Erhaltung und Nutzung dieser Vielfalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder einen Beitrag leisten kann.

Was kann jeder Einzelne tun?

- Beim Einkauf bewusst zu Produkten aus alten Sorten greifen

- Im eigenen Garten alte Sorten anbauen und vermehren

- Saatgut-Tauschbörsen besuchen oder organisieren

- Lokale Initiativen und Vereine unterstützen, die sich für den Erhalt alter Sorten einsetzen

- Das Thema im Freundes- und Bekanntenkreis ansprechen und Wissen weitergeben

Letztendlich geht es darum, die Vielfalt auf unseren Tellern und in unseren Gärten wiederzuentdecken. Jede alte Sorte, die angebaut und genutzt wird, ist ein lebendiger Beitrag zum Erhalt unseres kulinarischen und kulturellen Erbes. Und wer weiß - vielleicht entdecken Sie dabei Ihre neue Lieblingstomate oder -kartoffel!