Strahlen-Astern: Natürliche Wegweiser für Umweltveränderungen

Strahlen-Astern sind mehr als nur hübsche Gartenpflanzen. Sie haben eine besondere Gabe: Sie zeigen uns, wie es um unsere Umwelt bestellt ist.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Strahlen-Astern reagieren empfindlich auf Umwelteinflüsse

- Sie dienen als natürliche Messinstrumente für Luftqualität und Bodenzustand

- Ihre Reaktionen helfen Forschern, Umweltveränderungen frühzeitig zu erkennen

Was sind Bioindikatoren?

Bioindikatoren sind Lebewesen, die durch Veränderungen in ihrem Verhalten oder Aussehen auf Umwelteinflüsse hinweisen. Sie fungieren als frühe Warnsysteme in unseren Ökosystemen. Pflanzen eignen sich besonders gut als Bioindikatoren, da sie ortsgebunden sind und kontinuierlich auf ihre Umgebung reagieren.

Die Bedeutung von Pflanzen als Umweltindikatoren

Pflanzen sind äußerst vielseitig, wenn es um die Anzeige von Umweltbedingungen geht. Sie reagieren auf eine Vielzahl von Faktoren wie Luftverschmutzung, Bodenqualität und Klimaveränderungen. Dabei sind sie kostengünstig, überall verfügbar und liefern konstant Daten. Dies macht sie zu wertvollen Werkzeugen für Wissenschaftler und Umweltschützer.

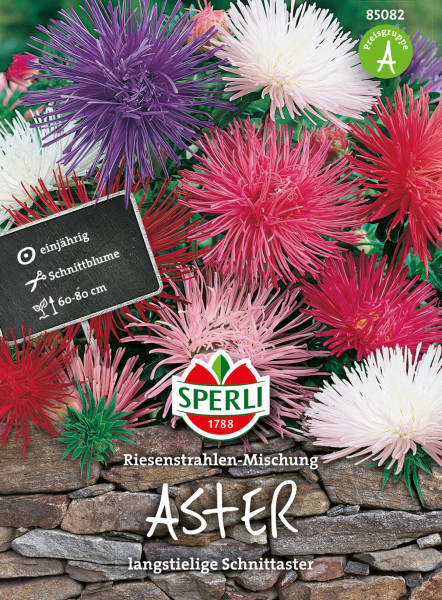

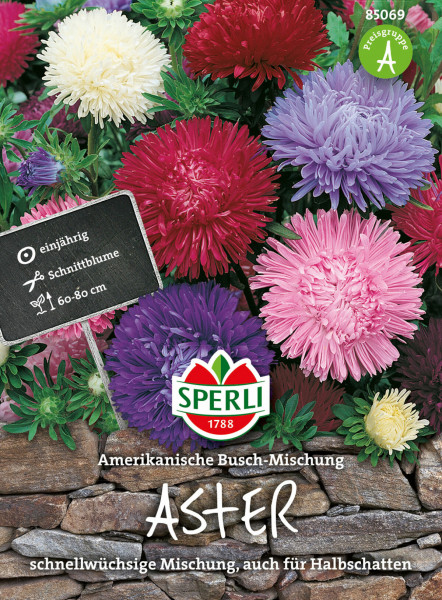

Vorstellung der Strahlen-Astern

Strahlen-Astern gehören zur Familie der Korbblütler und fallen durch ihre strahlenden Blüten auf. Ihr besonderes Merkmal liegt jedoch in ihrer Sensibilität gegenüber Umwelteinflüssen, wodurch sie Veränderungen oft früher anzeigen als technische Messgeräte.

Botanische Eigenschaften der Strahlen-Astern

Taxonomie und Verwandtschaftsbeziehungen

Strahlen-Astern (Aster) gehören zur großen Familie der Asteraceae. Sie sind eng verwandt mit Gänseblümchen und Sonnenblumen. Es gibt über 180 Arten, die weltweit verbreitet sind. In Deutschland findet man etwa 15 heimische Arten.

Morphologie und Wachstumscharakteristika

Strahlen-Astern sind mehrjährige Stauden mit aufrechtem Wuchs. Ihre Blüten bestehen aus einem gelben Körbchen, umgeben von farbigen Zungenblüten. Die Blätter sind meist lanzettlich und wechselständig angeordnet. Je nach Art können Strahlen-Astern zwischen 20 cm und 2 m hoch werden.

Natürliche Verbreitung und Ökologie

Ursprünglich stammen viele Strahlen-Astern aus Nordamerika, haben sich aber auch in Europa gut etabliert. Sie bevorzugen sonnige bis halbschattige Standorte und kommen mit verschiedenen Bodentypen zurecht. In der Natur findet man sie oft auf Wiesen, an Waldrändern oder in lichten Wäldern.

Strahlen-Astern als Bioindikatoren

Historischer Hintergrund der Nutzung

Die Verwendung von Strahlen-Astern als Bioindikatoren begann in den 1970er Jahren, als Wissenschaftler nach natürlichen Methoden suchten, um Luftverschmutzung zu messen. Man beobachtete, dass bestimmte Aster-Arten besonders empfindlich auf Schadstoffe reagierten. Seitdem hat sich ihr Einsatz als Umweltindikatoren stetig weiterentwickelt.

Vorteile von Strahlen-Astern als Bioindikatoren

Strahlen-Astern haben einige Eigenschaften, die sie zu effektiven Bioindikatoren machen. Sie sind weit verbreitet, leicht zu kultivieren und reagieren schnell und deutlich auf Umweltveränderungen. Zudem können sie gleichzeitig mehrere Faktoren anzeigen, was sie besonders nützlich macht.

Spezifische Umweltfaktoren, auf die Strahlen-Astern reagieren

Strahlen-Astern sind besonders empfindlich gegenüber Luftschadstoffen wie Ozon, Schwefeldioxid und Stickoxide. Sie reagieren auch auf Schwermetalle im Boden und Veränderungen des pH-Werts. Klimafaktoren wie Temperatur und Niederschlagsmenge beeinflussen ebenfalls ihr Wachstum und ihre Blüte. Beobachtet man also Veränderungen an Strahlen-Astern, kann das auf verschiedene Umweltprobleme hindeuten.

Die Fähigkeit der Strahlen-Astern, uns über den Zustand unserer Umwelt zu informieren, macht sie zu wertvollen Helfern in der Umweltforschung und im Naturschutz. Sie zeigen uns, dass die Natur oft die besten Mittel liefert, um unsere Welt zu verstehen und zu schützen.

Mechanismen der Bioindikation bei Strahlen-Astern

Strahlen-Astern erweisen sich als empfindliche Pflanzen gegenüber Umweltveränderungen. Ihre Reaktionen auf Stress sind vielfältig und bieten Einblicke in die Qualität unserer Umwelt. Betrachten wir die verschiedenen Aspekte genauer.

Physiologische Reaktionen auf Umweltstress

Strahlen-Astern unter Stress zeigen dies auf verschiedene Weise. Ein häufiges Phänomen ist die Veränderung der Photosyntheserate. Bei erhöhter Schadstoffbelastung in der Luft reduzieren die Pflanzen oft ihre Stoffwechselaktivität, was zu verlangsamtem Wachstum führt. Auch die Wasseraufnahme und -abgabe kann beeinträchtigt sein, was welke Blätter zur Folge hat - ein deutliches Zeichen für Umweltstress.

Morphologische Veränderungen als Indikatoren

Besonders auffällig sind die sichtbaren Veränderungen an den Pflanzen. Strahlen-Astern können bei Belastung durch Luftschadstoffe oder Schwermetalle im Boden Verfärbungen an den Blättern zeigen. Typisch sind gelbliche oder bräunliche Flecken, die auf eine Störung des Chlorophyllaufbaus hindeuten. In extremen Fällen kann es zum vorzeitigen Blattfall kommen. Auch die Blütenbildung kann beeinträchtigt sein - weniger oder kleinere Blüten sind oft ein Zeichen für Stress.

Biochemische Marker und ihre Bedeutung

Auf molekularer Ebene lassen sich ebenfalls Veränderungen feststellen. Strahlen-Astern produzieren unter Stressbedingungen vermehrt bestimmte Enzyme und Proteine, die als Schutzmechanismen dienen. Die Messung dieser biochemischen Marker kann präzise Auskunft über Art und Ausmaß der Umweltbelastung geben. Besonders interessant ist die Bildung von Antioxidantien, die die Pflanze vor oxidativem Stress schützen sollen.

Anwendungsbereiche von Strahlen-Astern als Bioindikatoren

Die Vielseitigkeit der Strahlen-Astern macht sie zu wertvollen Helfern in verschiedenen Bereichen des Umweltmonitorings. Hier ein Überblick über die wichtigsten Einsatzgebiete:

Luftqualitätsüberwachung

Strahlen-Astern reagieren besonders empfindlich auf Luftverschmutzung, was sie zu geeigneten Kandidaten für die Überwachung der Luftqualität macht.

Ozonbelastung

Ozon in Bodennähe ist ein häufiges Problem in Städten und Industriegebieten. Strahlen-Astern zeigen bei erhöhter Ozonbelastung typische Symptome wie kleine, braune Flecken auf den Blättern. Diese Flecken entstehen, weil das Ozon die Zellmembranen schädigt. Studien zeigen, dass die Intensität dieser Fleckenbildung direkt mit der Ozonkonzentration in der Luft korreliert.

Schwefeldioxid und andere Luftschadstoffe

Auch auf Schwefeldioxid und andere Schadstoffe reagieren Strahlen-Astern empfindlich. Bei hoher Belastung können die Blattränder vergilben oder sich nekrotische Stellen bilden. Die Empfindlichkeit variiert je nach Sorte, was eine differenzierte Analyse verschiedener Schadstoffe ermöglicht.

Bodenqualitätsanalyse

Nicht nur die Luft, auch der Boden lässt sich mit Hilfe von Strahlen-Astern untersuchen.

Schwermetallbelastung

Strahlen-Astern können Schwermetalle aus dem Boden aufnehmen und in ihrem Gewebe akkumulieren. Dies macht sie zu wertvollen Bioindikatoren für Bodenverschmutzung. In Gebieten mit erhöhter Schwermetallbelastung, etwa in der Nähe von Industrieanlagen oder an stark befahrenen Straßen, zeigen die Pflanzen oft Wachstumsstörungen oder Verfärbungen. Durch Analyse des Pflanzengewebes lässt sich die Konzentration verschiedener Schwermetalle im Boden abschätzen.

pH-Wert und Nährstoffverfügbarkeit

Auch der Säuregehalt und die Nährstoffzusammensetzung des Bodens spiegeln sich im Wachstum der Strahlen-Astern wider. Bei zu niedrigem pH-Wert können die Pflanzen Probleme bei der Nährstoffaufnahme haben, was sich in Mangelerscheinungen wie Chlorosen (Gelbfärbung der Blätter) äußert. Umgekehrt deuten üppiges Wachstum und kräftige Blüten auf einen gut versorgten Boden hin.

Klimawandelindikatoren

In Zeiten des Klimawandels gewinnen Strahlen-Astern als Bioindikatoren zusätzlich an Bedeutung.

Temperaturveränderungen

Strahlen-Astern reagieren sensibel auf Temperaturveränderungen. In wärmeren Regionen beginnen sie früher zu blühen, während in kühleren Gebieten die Blütezeit später einsetzt. Beobachtungen von Strahlen-Astern-Populationen können so Aufschluss über lokale Klimaveränderungen geben. In manchen Gebieten hat sich die Blütezeit in den letzten Jahrzehnten um mehrere Wochen verschoben - ein Zeichen für den Klimawandel.

Niederschlagsmuster

Auch Veränderungen in den Niederschlagsmustern lassen sich an Strahlen-Astern ablesen. In Perioden mit wenig Regen zeigen die Pflanzen Trockenstresssymptome wie welke Blätter oder reduziertes Wachstum. Bei zu viel Nässe hingegen können Wurzelfäulnis oder erhöhte Anfälligkeit für Pilzkrankheiten auftreten. Die Beobachtung von wild wachsenden Strahlen-Astern über längere Zeiträume kann so Daten zur Veränderung lokaler Niederschlagsmuster liefern.

Die vielfältigen Reaktionen der Strahlen-Astern auf Umwelteinflüsse machen sie zu effektiven Bioindikatoren. Ob in der Stadt, auf dem Land oder in Naturschutzgebieten - diese Pflanzen können uns viel über den Zustand unserer Umwelt verraten. Für Wissenschaftler, Umweltschützer und interessierte Hobbygärtner bieten Strahlen-Astern Möglichkeiten, die Welt um uns herum besser zu verstehen und zu schützen.

Methoden zur Nutzung von Strahlen-Astern als Bioindikatoren

Strahlen-Astern haben sich als wertvolle Bioindikatoren erwiesen, die uns wichtige Einblicke in die Umweltbedingungen geben können. Um ihre Fähigkeiten optimal zu nutzen, wurden verschiedene Methoden entwickelt.

Standardisierte Beobachtungsprotokolle

Für die zuverlässige Nutzung von Strahlen-Astern als Bioindikatoren ist es wichtig, einheitliche Beobachtungsprotokolle zu verwenden. Diese Protokolle umfassen in der Regel:

- Regelmäßige Messungen der Pflanzenhöhe und des Blattdurchmessers

- Dokumentation der Blütenanzahl und -größe

- Erfassung von Blattschäden oder Verfärbungen

- Beobachtung des allgemeinen Pflanzenzustands

Durch die Verwendung standardisierter Protokolle können Daten von verschiedenen Standorten und Zeitpunkten verglichen werden, was die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht.

Probenentnahme und Laboranalysen

Neben den visuellen Beobachtungen spielen auch Laboranalysen eine wichtige Rolle. Hierbei werden Blatt-, Stängel- oder Wurzelproben entnommen und auf verschiedene Parameter untersucht:

- Schwermetallkonzentrationen in den Pflanzengeweben

- Chlorophyllgehalt als Indikator für Photosynthese-Aktivität

- Enzymaktivitäten, die auf Stressreaktionen hindeuten

- Genetische Marker für spezifische Umweltbelastungen

Diese Analysen ermöglichen es, auch nicht sichtbare Auswirkungen von Umweltstressoren auf die Pflanzen zu erfassen.

Dateninterpretation und Grenzwerte

Die gesammelten Daten müssen sorgfältig interpretiert werden, um aussagekräftige Schlüsse zu ziehen. Hierfür wurden Grenzwerte und Interpretationsrichtlinien entwickelt:

- Vergleichswerte für gesunde Pflanzen unter optimalen Bedingungen

- Schwellenwerte für verschiedene Schadstoffe und Stressfaktoren

- Berücksichtigung von saisonalen und klimatischen Einflüssen

Die Interpretation der Daten ist oft komplex und erfordert Expertenwissen, um Fehlschlüsse zu vermeiden.

Fallstudien und Forschungsergebnisse

Die Anwendung von Strahlen-Astern als Bioindikatoren hat in verschiedenen Forschungsprojekten und praktischen Anwendungen interessante Ergebnisse geliefert.

Urbane Umweltüberwachung mit Strahlen-Astern

In mehreren deutschen Großstädten wurden Strahlen-Astern zur Überwachung der Luftqualität eingesetzt. Ein interessantes Projekt fand in Hamburg statt:

- Strahlen-Astern wurden an verschiedenen Standorten in der Stadt angepflanzt

- Regelmäßige Untersuchungen zeigten deutliche Unterschiede zwischen verkehrsreichen und ruhigen Gebieten

- In der Nähe stark befahrener Straßen wiesen die Pflanzen vermehrt Blattschäden und ein verringertes Wachstum auf

- Die Ergebnisse halfen bei der Identifizierung von Problemzonen und der Planung von Grünflächen

Industrienahe Standorte und ihre Auswirkungen

Eine Studie in der Nähe eines Chemiewerks im Ruhrgebiet nutzte Strahlen-Astern, um die Auswirkungen industrieller Emissionen zu untersuchen:

- Pflanzen in unmittelbarer Nähe des Werks zeigten erhöhte Schwermetallkonzentrationen in ihren Geweben

- Mit zunehmender Entfernung vom Werk verbesserte sich der Zustand der Pflanzen deutlich

- Die Ergebnisse trugen zur Verbesserung der Filteranlagen und Emissionskontrollen bei

Langzeitstudien zur Klimaveränderung

An der Universität Freiburg läuft seit über einem Jahrzehnt eine Langzeitstudie mit Strahlen-Astern zur Untersuchung von Klimaveränderungen:

- Beobachtung von Blühzeitpunkten und Wachstumsmustern über die Jahre

- Feststellung einer durchschnittlichen Vorverlegung der Blütezeit um etwa 5 Tage pro Jahrzehnt

- Veränderungen in der Zusammensetzung der Begleitflora und -fauna

Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere heimische Pflanzenwelt.

Vergleich mit anderen Bioindikator-Pflanzen

Strahlen-Astern sind nicht die einzigen Pflanzen, die als Bioindikatoren genutzt werden. Ein Vergleich mit anderen Arten zeigt ihre spezifischen Stärken und Schwächen.

Vor- und Nachteile gegenüber anderen Arten

Im Vergleich zu anderen häufig genutzten Bioindikator-Pflanzen wie Flechten oder Moosen haben Strahlen-Astern folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile:

- Schnelles Wachstum und leichte Kultivierbarkeit

- Hohe Sensibilität gegenüber einer Vielzahl von Schadstoffen

- Gut sichtbare Reaktionen auf Umweltstress

- Attraktives Erscheinungsbild, was sie für öffentliche Grünflächen geeignet macht

Nachteile:

- Weniger langlebig als beispielsweise Bäume

- Saisonale Schwankungen können die Interpretation erschweren

- Weniger spezifisch für bestimmte Schadstoffe als einige hochspezialisierte Arten

Komplementäre Nutzung verschiedener Bioindikatoren

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Kombination verschiedener Bioindikator-Arten oft die besten Ergebnisse liefert:

- Strahlen-Astern können gut mit Flechten kombiniert werden, die besonders empfindlich auf Luftverschmutzung reagieren

- Die Ergänzung durch Gräser ermöglicht eine umfassendere Beurteilung der Bodenqualität

- Bäume wie Birken oder Linden bieten zusätzliche Informationen über langfristige Umweltveränderungen

Durch die geschickte Kombination verschiedener Bioindikatoren lässt sich ein umfassendes Bild der Umweltsituation gewinnen, das weit über die Möglichkeiten einzelner Arten hinausgeht.

Die Forschung an Strahlen-Astern als Bioindikatoren ist ein interessantes Gebiet, das kontinuierlich neue Erkenntnisse liefert. Ihre Fähigkeit, uns komplexe Umweltinformationen auf einfache und anschauliche Weise zu vermitteln, macht sie zu wertvollen Helfern in der Umweltüberwachung und -forschung. Ob in der Stadt, in der Nähe von Industrieanlagen oder in Langzeitstudien zum Klimawandel – Strahlen-Astern haben sich als vielseitige und zuverlässige Bioindikatoren bewährt.

Herausforderungen und Grenzen der Bioindikation mit Strahlen-Astern

Strahlen-Astern als Bioindikatoren bieten viele Möglichkeiten, bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Betrachten wir einige dieser Aspekte:

Genetische Vielfalt: Komplexität in der Anwendung

Die genetische Variabilität innerhalb der Strahlen-Astern-Population führt zu unterschiedlichen Reaktionen auf Umweltstressoren. Dies erschwert die Standardisierung. Bei gleicher Belastung zeigen manche Pflanzen deutliche Symptome, andere kaum. Für zuverlässige Ergebnisse ist eine größere Stichprobe nötig, die die genetische Bandbreite berücksichtigt.

Umweltfaktoren: Vielschichtige Einflüsse

Strahlen-Astern reagieren nicht isoliert auf einzelne Schadstoffe. Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffverfügbarkeit beeinflussen ihre Reaktion ebenfalls. Ein trockener Sommer kann ähnliche Stresssymptome hervorrufen wie Luftverschmutzung. Daher müssen alle Umweltfaktoren erfasst und in die Auswertung einbezogen werden.

Mehrfachbelastungen: Herausforderung bei der Interpretation

In der Realität sind Pflanzen oft mehreren Stressoren gleichzeitig ausgesetzt. Die Unterscheidung zwischen den Auswirkungen verschiedener Schadstoffe wird dadurch schwierig. Manchmal verstärken sich die Effekte gegenseitig, in anderen Fällen heben sie sich auf. Dies erschwert die eindeutige Zuordnung von Ursache und Wirkung.

Zukunftsperspektiven: Strahlen-Astern im Umweltmonitoring 2.0

Trotz der Herausforderungen bieten Strahlen-Astern als Bioindikatoren interessante Zukunftsperspektiven:

Großflächiges Umweltmonitoring: Vom Garten zur Region

Ein Netzwerk aus Strahlen-Astern-Beobachtungsstationen könnte ganz Deutschland überziehen. Durch die Vernetzung der Daten ließen sich Umweltveränderungen in Echtzeit verfolgen. Vom einzelnen Garten bis zur überregionalen Ebene könnten so wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.

Smart Cities: Grüne Lungen mit Frühwarnsystem

Zukünftig könnten Strahlen-Astern fester Bestandteil urbaner Begrünungskonzepte werden. Mit Sensoren ausgestattet, würden sie die Luftqualität verbessern und gleichzeitig als lebende Messstationen fungieren. Bei kritischen Schadstoffwerten könnten sie automatisch Alarm auslösen.

Genetische Modifikationen: Angepasste Umweltwächter

Durch gezielte Züchtung oder gentechnische Veränderungen könnte die Sensitivität der Strahlen-Astern für bestimmte Schadstoffe erhöht werden. Denkbar wären Pflanzen, die bei Ozonbelastung die Blütenfarbe ändern oder bei Schwermetallen im Boden fluoreszieren.

Strahlen-Astern im Hobbygarten: Vom Zierwert zum Umweltbarometer

Auch für Hobbygärtner und Naturfreunde bieten Strahlen-Astern interessante Möglichkeiten:

Der Garten als Umweltlabor

Pflanzen Sie verschiedene Strahlen-Astern-Sorten in Ihrem Garten und beobachten Sie sie genau. Vergleichen Sie das Wachstum und die Blütenbildung an unterschiedlichen Standorten. So gewinnen Sie Erkenntnisse über Ihr Mikroklima und haben einen prächtigen Blickfang im Beet.

Mitmachen bei Citizen-Science-Projekten

Viele Forschungsprojekte setzen auf die Mitarbeit von Bürgern. Durch die Teilnahme an Beobachtungsprogrammen mit Strahlen-Astern können Sie zur Umweltforschung beitragen. Gleichzeitig vertiefen Sie Ihr Wissen über diese Pflanzen und die Zusammenhänge in der Natur.

Strahlen-Astern: Blühende Botschafter für eine gesunde Umwelt

Strahlen-Astern sind mehr als hübsche Gartenstauden. Als lebende Messfühler für Umweltbelastungen liefern sie Informationen über die Qualität unserer Luft und unseres Bodens. Ihre Nutzung als Bioindikatoren birgt Herausforderungen, doch die Zukunftsperspektiven sind vielfältig.

Im wissenschaftlichen Umweltmonitoring, in Städten der Zukunft oder im eigenen Garten – Strahlen-Astern können unser Verständnis für ökologische Zusammenhänge vertiefen und uns für Umweltveränderungen sensibilisieren. Sie erinnern uns daran, sorgsam mit unserer Umwelt umzugehen.

Strahlen-Astern zeigen die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Ihre Gesundheit spiegelt unsere Gesundheit wider. Indem wir sie als Bioindikatoren nutzen und ihre Signale beachten, tragen wir zu einem nachhaltigen Umweltmanagement bei. So fördern wir nicht nur blühende Gärten, sondern auch eine gesunde Umwelt für die Zukunft.