Regionale Wildblumenmischungen: Ein Schatz für die lokale Biodiversität

Regionale Wildblumenmischungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung der lokalen Artenvielfalt in unseren Gärten und öffentlichen Grünflächen. Als erfahrene Hobbygärtnerin habe ich die positiven Auswirkungen dieser Mischungen auf die Biodiversität selbst beobachten können.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Regionale Mischungen sind optimal an lokale Bedingungen angepasst

- Sie unterstützen heimische Insekten und Tiere

- Fördern die genetische Vielfalt und erhalten lokale Ökosysteme

- Standortgerechte Auswahl ist entscheidend für den Erfolg

Was sind regionale Wildblumenmischungen?

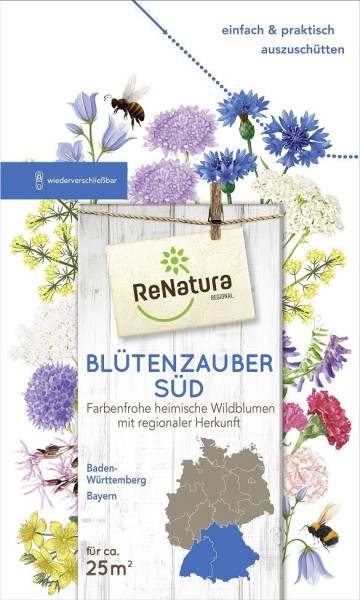

Regionale Wildblumenmischungen setzen sich aus Saatgut heimischer Pflanzenarten zusammen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet natürlich vorkommen. Diese Mischungen werden sorgfältig zusammengestellt, um die lokale Flora widerzuspiegeln und sich optimal an die örtlichen Bedingungen anzupassen.

Im Vergleich zu handelsüblichen Blumenmischungen, die häufig exotische Arten enthalten, nutzen regionale Mischungen die Kraft der Evolution: Die enthaltenen Pflanzen haben sich über Jahrtausende an Klima, Boden und die Wechselwirkungen mit anderen Organismen angepasst.

Warum sind sie so wichtig für die lokale Biodiversität?

Die Bedeutung regionaler Wildblumenmischungen für die lokale Biodiversität lässt sich kaum überschätzen. Sie bilden das Fundament gesunder Ökosysteme und tragen erheblich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.

Anpassung an lokale Bedingungen

Regionale Wildblumen haben sich bestens an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Sie kommen mit den spezifischen Bodenverhältnissen, dem lokalen Klima und den vorhandenen Niederschlagsmengen hervorragend zurecht. Dies macht sie robuster und widerstandsfähiger als eingeführte Arten.

Durch ihre Anpassungsfähigkeit benötigen sie weniger Pflege, Dünger und Bewässerung. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern macht sie auch zu idealen Kandidaten für naturnahe Gärten und öffentliche Grünflächen.

Unterstützung heimischer Insekten und Tiere

Einheimische Pflanzen und Tiere haben sich im Laufe der Evolution gemeinsam entwickelt. Viele Insekten sind auf bestimmte Pflanzenarten als Nahrungsquelle oder Lebensraum spezialisiert. Regionale Wildblumenmischungen bieten daher die ideale Nahrungsgrundlage für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber.

In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie sich die Insektenvielfalt nach der Aussaat einer regionalen Wildblumenmischung deutlich erhöhte. Plötzlich tummelten sich Wildbienen, Schwebfliegen und sogar seltene Schmetterlingsarten auf der Blumenwiese - ein faszinierendes Naturschauspiel!

Förderung der genetischen Vielfalt

Regionale Wildblumenmischungen tragen zur Erhaltung und Stärkung der genetischen Vielfalt bei. Jede lokale Population hat im Laufe der Zeit einzigartige genetische Anpassungen entwickelt. Durch die Verwendung regionaler Saatgutmischungen werden diese wertvollen genetischen Ressourcen bewahrt und gestärkt.

Eine hohe genetische Vielfalt macht Pflanzenpopulationen widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Schädlinge und Umweltveränderungen. Dies ist besonders im Hinblick auf den Klimawandel von großer Bedeutung.

Erhaltung lokaler Ökosysteme

Indem wir regionale Wildblumenmischungen aussäen, leisten wir einen aktiven Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung lokaler Ökosysteme. Wir schaffen Lebensräume für eine Vielzahl von Arten und unterstützen die natürlichen Kreisläufe.

Wildblumenwiesen fungieren als wichtige Trittsteine in der Landschaft und ermöglichen es Tieren, sich zwischen verschiedenen Habitaten zu bewegen. So können wir der zunehmenden Fragmentierung von Lebensräumen entgegenwirken.

Die richtige Auswahl treffen

Bei der Auswahl der passenden regionalen Wildblumenmischung sollten einige wichtige Faktoren berücksichtigt werden:

Standortbedingungen beachten

Der Erfolg einer Wildblumenwiese hängt maßgeblich von der richtigen Standortwahl ab. Folgende Faktoren sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden:

- Boden: Ist er sandig, lehmig oder humos? Wie ist der pH-Wert?

- Klima: Wie sind die durchschnittlichen Temperaturen und Niederschlagsmengen?

- Licht: Ist der Standort sonnig, halbschattig oder schattig?

Es ist ratsam, eine Mischung zu wählen, die zu den vorhandenen Bedingungen passt. Nur so können sich die Pflanzen optimal entwickeln und ihre volle Pracht entfalten.

Die Erfahrung zeigt, dass eine genaue Analyse des Standorts vor der Aussaat unerlässlich ist. Als ich einmal eine Schattenmischung an einer zu sonnigen Stelle ausgesät habe, war das Ergebnis eher enttäuschend. Seitdem nehme ich mir die Zeit, die Bedingungen genau zu prüfen und die Mischung entsprechend auszuwählen.

Ein- und mehrjährige Arten in der Wildblumenmischung

Die Zusammensetzung einer regionalen Wildblumenmischung ist entscheidend für ihren Erfolg. Eine ausgewogene Mischung aus ein- und mehrjährigen Arten sorgt für eine dynamische Entwicklung der Wiese über die Jahre. Einjährige Pflanzen wie Kornblumen oder Klatschmohn schenken uns im ersten Jahr eine wahre Farbexplosion. Mehrjährige Arten wie Margeriten oder Wiesensalbei brauchen zwar etwas länger, bilden aber dauerhafte Bestände und sind das Rückgrat einer stabilen Blumenwiese.

In meiner Erfahrung hat sich eine Mischung aus etwa 20-30% einjährigen und 70-80% mehrjährigen Arten bewährt. So entsteht eine sich stetig wandelnde Blumenwiese mit wechselnden Höhepunkten im Jahresverlauf. Wählen Sie unbedingt Arten, die in Ihrer Region heimisch sind - sie passen sich am besten an die lokalen Bedingungen an.

Was einjährige Arten bringen

- Rasche Blüte im ersten Jahr

- Farbenfrohe Blütenpracht

- Schließen Lücken zwischen mehrjährigen Pflanzen

- Oft Selbstaussaat für die Folgejahre

Vorteile mehrjähriger Arten

- Bilden langlebige Bestände

- Weniger Pflegeaufwand nötig

- Tiefere Wurzeln verbessern die Bodenstruktur

- Bieten Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten

Eine gut durchdachte Kombination aus beiden Gruppen liefert meiner Meinung nach die besten Ergebnisse. So können Sie sich schon im ersten Jahr an einer prächtigen Blüte erfreuen, während sich die Wiese langfristig zu einem stabilen Ökosystem entwickelt.

Lokale Verordnungen und Naturschutzrichtlinien beachten

Bevor Sie loslegen, ist es wichtig, sich über lokale Bestimmungen zu informieren. In manchen Gemeinden gibt es spezielle Auflagen zur Begrünung von Flächen oder zum Schutz bestimmter Arten. Ein Anruf bei der zuständigen Naturschutzbehörde kann hier viel Ärger ersparen.

Besonders in Schutzgebieten oder Biotopen können strenge Regeln gelten. Hier dürfen häufig nur zertifizierte Saatgutmischungen mit nachgewiesener regionaler Herkunft verwendet werden. Das mag auf den ersten Blick wie Bürokratie wirken, dient aber dem Schutz der genetischen Vielfalt unserer heimischen Flora.

Ein wichtiger Punkt: Vermeiden Sie unbedingt die Aussaat invasiver Neophyten. Diese können sich unkontrolliert ausbreiten und heimische Arten verdrängen. Eine sorgfältige Auswahl der Mischung ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Die Wildblumenwiese vorbereiten und aussäen

Den Boden richtig vorbereiten

Eine gründliche Bodenvorbereitung ist das A und O für eine erfolgreiche Wildblumenwiese. Der Boden sollte frei von Wurzelunkräutern und gut gelockert sein. Aus meiner Erfahrung haben sich folgende Schritte bewährt:

- Fläche umgraben oder fräsen

- Wurzelunkräuter penibel entfernen

- Boden einebnen und leicht andrücken

- Bei sehr nährstoffreichen Böden eventuell Sand einarbeiten

Verzichten Sie auf Dünger - unsere heimischen Wildblumen bevorzugen magere Standorte. Zu viele Nährstoffe fördern nur unerwünschte Gräser und Unkräuter.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Aussaat?

Der optimale Zeitpunkt für die Aussaat hängt von Klima und Witterung ab. Grundsätzlich gibt es zwei günstige Perioden:

- Frühjahr: März bis Mai

- Spätsommer/Frühherbst: Ende August bis Anfang Oktober

Die Frühjahrsaussaat ermöglicht einjährigen Arten noch im selben Jahr zu blühen. Bei der Herbstaussaat können sich die Pflanzen bis zum Frühjahr gut verwurzeln.

Wählen Sie am besten einen Tag mit bedecktem Himmel und feuchtem Boden. Starke Sonne oder Trockenheit machen den Keimlingen das Leben schwer. Eine leichte Regenperiode nach der Aussaat ist wie ein Segen für den guten Start.

Aussaattechniken für verschiedene Flächen

Je nach Größe und Beschaffenheit der Fläche eignen sich unterschiedliche Aussaattechniken:

- Kleine Flächen: Handsaat

- Mittlere Flächen: Streuwagen

- Große Flächen: Drillmaschine

- Hänge: Nasssaat oder Heudrusch

Bei der Handsaat hat sich ein Trick bewährt: Mischen Sie das feine Saatgut mit Sand, das erleichtert eine gleichmäßige Verteilung. Für schwer zugängliche Stellen eignet sich die Nasssaat: Dabei wird das Saatgut mit Wasser und einem Bodenhilfsstoff zu einem Brei verarbeitet und aufgesprüht.

Die richtige Saatdichte finden

Die optimale Saatdichte liegt bei den meisten Wildblumenmischungen zwischen 1 und 5 Gramm pro Quadratmeter. Schauen Sie aber unbedingt auf die Empfehlungen des Herstellers, da die Zusammensetzung stark variieren kann.

Für eine gleichmäßige Verteilung hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

- Fläche in Teilbereiche aufteilen

- Saatgut entsprechend portionieren

- Kreuzweise in zwei Durchgängen aussäen

- Saatgut leicht einarbeiten (nicht tiefer als 0,5 cm)

- Boden vorsichtig anwalzen

Bei Trockenheit sollten Sie die frisch eingesäte Fläche regelmäßig gießen. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Eine dünne Mulchschicht aus Stroh kann die Feuchtigkeit länger halten und verhindert nebenbei, dass sich die Vögel über Ihr Saatgut hermachen.

Mit der richtigen Vorbereitung und etwas Pflege entwickelt sich Ihre regionale Wildblumenmischung zu einer blühenden Oase für Insekten und andere Tiere. Geben Sie der Natur Zeit - die Geduld wird mit einer farbenfrohen und artenreichen Wiese belohnt. In meinem Garten hat es zwar etwas gedauert, aber das Ergebnis war einfach atemberaubend!

Pflege der Wildblumenwiese für dauerhafte Blütenpracht

Eine Wildblumenwiese mag zwar pflegeleichter sein als ein konventioneller Rasen, aber ganz ohne Aufmerksamkeit wird sie nicht ihr volles Potenzial entfalten. Lassen Sie mich einige wichtige Pflegetipps mit Ihnen teilen:

Bewässerung in der Anfangsphase

In den ersten Wochen nach der Aussaat ist regelmäßiges Gießen unerlässlich. Der Boden sollte stets feucht, aber nicht durchnässt sein. Sobald sich die Pflanzen etabliert haben, kommen sie in der Regel mit den natürlichen Niederschlägen zurecht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich bei meiner ersten Wildblumenwiese fast täglich mit der Gießkanne unterwegs war - aber die Mühe hat sich gelohnt!

Umgang mit unerwünschten Pflanzen

Unerwünschte Beikräuter sollten vorsichtig von Hand entfernt werden, bevor sie sich ausbreiten können. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die zarten Wildblumen nicht zu beschädigen. Besonders hartnäckige Wurzelunkräuter erfordern konsequentes Entfernen. Es kann durchaus mühsam sein, aber sehen Sie es als Meditation im Grünen - so mache ich es zumindest.

Mähregime für dauerhafte Blütenvielfalt

Das richtige Mähen ist der Schlüssel zu einer artenreichen Wiese. In der Regel reicht es aus, ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. Der erste Schnitt erfolgt meist Ende Juni, der zweite im September. Lassen Sie das Mähgut einige Tage liegen, damit die Samen ausfallen können. Anschließend muss es entfernt werden, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden. Dieses Vorgehen hat sich in meinem Garten bewährt und sorgt Jahr für Jahr für eine prachtvolle Blütenvielfalt.

Nachsaat und Ergänzung der Mischung

Um Lücken zu schließen oder die Artenvielfalt zu erhöhen, können Sie im Frühjahr oder Herbst nachsäen. Dabei eignen sich besonders gut Arten, die sich in der bestehenden Mischung als robust erwiesen haben. Experimentieren Sie ruhig ein wenig - die Natur hält oft überraschende Ergebnisse bereit!

Integration regionaler Wildblumen in verschiedene Gartenkonzepte

Wildblumenwiesen lassen sich erstaunlich vielseitig in unterschiedliche Gartentypen integrieren:

Wildblumenwiesen in Privatgärten

Selbst auf kleinen Flächen können Wildblumen wunderbare Akzente setzen. Sie eignen sich hervorragend als Randstreifen oder für sonnige Ecken. In meinem eigenen Garten habe ich eine kleine Wildblumenecke angelegt, die nicht nur ein Augenschmaus ist, sondern auch ein wahres Paradies für Bienen und Schmetterlinge darstellt.

Einsatz in öffentlichen Grünanlagen

Erfreulicherweise entdecken immer mehr Gemeinden den ökologischen und ästhetischen Wert von Wildblumenwiesen. Sie können Verkehrsinseln, Parkränder oder wenig genutzte Rasenflächen in blühende Oasen verwandeln. Allerdings ist es wichtig, die Bevölkerung über den Nutzen zu informieren, da ungemähte Flächen manchmal als vernachlässigt wahrgenommen werden. Ein informativer Aushang oder eine kleine Infotafel kann hier Wunder bewirken.

Kombination mit Nutzpflanzen

Wildblumen und Nutzpflanzen sind ein Dream-Team im Garten. Sie locken Bestäuber an und können sogar Schädlinge abwehren. Besonders bewährt haben sich robuste Arten wie Ringelblumen, Kornblumen oder Mohn. In meinem Gemüsegarten habe ich damit erstaunliche Ergebnisse erzielt - die Tomaten neben den Wildblumen trugen so reichlich, dass ich gar nicht wusste, wohin mit der Ernte!

Die Integration regionaler Wildblumenmischungen in verschiedene Gartenkonzepte fördert nicht nur die lokale Biodiversität, sondern schafft auch ansprechende, pflegeleichte Grünflächen. Mit etwas Kreativität und dem richtigen Pflegekonzept können Wildblumen in nahezu jedem Garten ihren Platz finden. Probieren Sie es aus - Sie werden überrascht sein, wie viel Leben diese bunten Farbtupfer in Ihren Garten bringen!

Beobachtung und Dokumentation der Wildblumenwiese

Eine Wildblumenwiese ist kein statisches Gebilde, sondern ein lebendiges, sich ständig wandelndes Ökosystem. Um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen und die Entwicklung der Artenvielfalt zu verfolgen, lohnt sich eine regelmäßige Beobachtung.

Monitoring der Artenvielfalt

Ein einfaches Gartentagebuch kann wahre Wunder bewirken. Notieren Sie die Pflanzen- und Tierarten, die Sie entdecken. Besonders spannend finde ich es, die jahreszeitlichen Veränderungen zu verfolgen. Im Frühjahr sprießen die ersten zarten Keimlinge, der Sommer bringt eine wahre Explosion an Farben, und im Herbst können Sie die faszinierende Samenbildung beobachten.

Richten Sie Ihr Augenmerk auch auf die kleinen Besucher Ihrer Wildblumenwiese. Welche Schmetterlinge tanzen durch die Luft? Welche Wildbienen summen emsig von Blüte zu Blüte? Mit etwas Glück entdecken Sie vielleicht sogar Raritäten, die in Ihrer Region sonst kaum noch zu finden sind.

Anpassung der Pflege basierend auf Beobachtungen

Ihre Beobachtungen sind Gold wert, wenn es um die Optimierung der Pflege geht. Nehmen bestimmte Arten überhand? Dann können Sie gezielt gegensteuern. Vielleicht bemerken Sie, dass einige Bereiche zu feucht oder zu trocken sind - Zeit, die Bewässerung anzupassen.

Auch beim Mähen lässt sich von den Beobachtungen profitieren. Möglicherweise stellen Sie fest, dass es sinnvoll wäre, bestimmte Bereiche später zu mähen, um spätblühenden Arten mehr Zeit zu gönnen.

Herausforderungen und Lösungen

Trotz sorgfältiger Planung und Pflege kann der Weg zur perfekten Wildblumenwiese steinig sein. Hier ein paar Stolpersteine, die ich selbst erlebt habe, und wie Sie diese meistern können:

Umgang mit invasiven Arten

Manchmal schleichen sich ungebetene Gäste in Form invasiver Pflanzen ein. Diese können die heimischen Arten verdrängen und das ökologische Gleichgewicht durcheinanderbringen. Der Schlüssel liegt in der frühzeitigen Erkennung und konsequenten Entfernung. Bei hartnäckigen Fällen kann eine gezielte Mahd oder vorsichtiges Jäten Wunder wirken.

In meinem eigenen Garten hatte ich einmal eine regelrechte Invasion der Kanadischen Goldrute. Ich habe die Pflanzen konsequent vor der Blüte entfernt und nach einigen Jahren endlich die Oberhand gewonnen. Es braucht Geduld, aber es lohnt sich!

Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel stellt auch unsere Wildblumenwiesen vor neue Herausforderungen. Längere Dürreperioden oder heftige Regenfälle können das Pflanzenwachstum empfindlich stören. Eine Möglichkeit ist die Wahl besonders trockenheitsresistenter Arten. Auch die Anlage von Mulden oder kleinen Teichen kann helfen, Regenwasser zu speichern und Trockenzeiten zu überbrücken.

Es lohnt sich, die Entwicklung der Wildblumenwiese über mehrere Jahre im Auge zu behalten. So können Sie herausfinden, welche Arten mit den sich ändernden Bedingungen besonders gut klarkommen und diese gezielt fördern.

Wildblumenwiesen als Beitrag zur lokalen Biodiversität

Regionale Wildblumenmischungen sind wahre Schatzkammern für die lokale Artenvielfalt. Sie bieten nicht nur ein Festmahl und Zuhause für zahllose Insekten, sondern tragen auch zur genetischen Vielfalt bei.

Mit der Verwendung heimischer Arten unterstützen Sie die natürlichen Ökosysteme in Ihrer Region. Diese Pflanzen sind perfekt an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und brauchen in der Regel weniger Pflege als exotische Gewächse. Zudem sind sie oft die einzige Nahrungsquelle für spezialisierte Insekten, die auf ganz bestimmte Pflanzenarten angewiesen sind.

Eine artenreiche Wildblumenwiese ist nicht nur ein ökologisches Juwel, sondern auch eine Augenweide. Sie bringt Farbe und Leben in Ihren Garten und verzaubert mit ihrer natürlichen Schönheit.

Ein Aufruf zum Handeln für Naturfreunde und Kommunen

Die Anlage einer Wildblumenwiese mit regionalen Arten ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Biodiversität. Jeder kann seinen Beitrag leisten, sei es im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in öffentlichen Grünanlagen.

Motivieren Sie auch Ihre Nachbarn und lokale Behörden, Flächen naturnah zu gestalten. Gemeinsam können wir ein Netzwerk blühender Oasen schaffen, die Insekten und anderen Tieren als Lebensraum und Nahrungsquelle dienen.

Vergessen Sie nicht: Jede noch so kleine Fläche zählt. Selbst ein Blumenkasten mit heimischen Wildblumen kann einen Unterschied machen. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein Stück bunter und artenreicher gestalten – für uns und für die Generationen, die nach uns kommen.