Eissalat im Garten: Ein knackiger Genuss mit Herausforderungen

Eissalat, auch als Eisbergsalat bekannt, ist ein beliebter Bewohner vieler Gärten. Doch wie können wir ihn vor den lästigen Schädlingen und Krankheiten schützen, die ihm das Leben schwer machen?

Wichtige Erkenntnisse für Eissalat-Enthusiasten

- Eissalat zieht leider Blattläuse und Schnecken magisch an

- Salatfäule und Mehltau sind häufige Plagegeister

- Vorbeugende Maßnahmen und biologische Bekämpfung sind der Schlüssel zum Erfolg

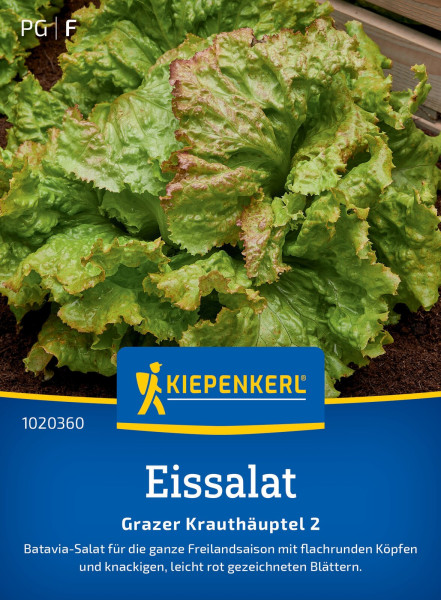

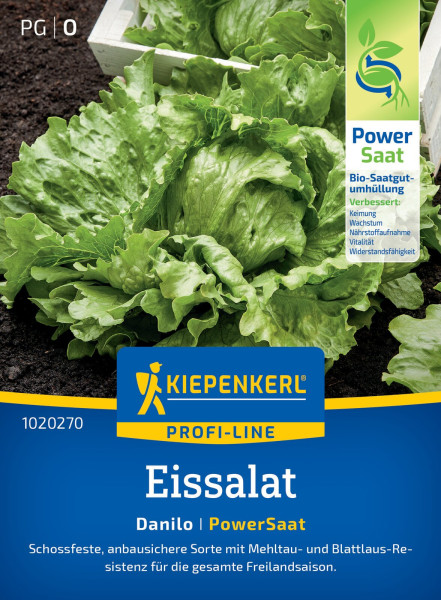

- Resistente Sorten können viele Probleme im Keim ersticken

Warum Eissalat im Garten eine Bereicherung ist

Eissalat ist nicht nur ein erfrischender Snack an heißen Sommertagen, sondern auch ein dankbares Gemüse für uns Hobbygärtner. Seine knackigen Blätter und der milde Geschmack machen ihn zu einem echten Allrounder auf dem Salatteller. Mir fällt auf, dass besonders Kinder Eissalat mögen - vielleicht liegt es an der knusprigen Textur oder der ansprechenden Kopfform, die wie ein kleines grünes Kunstwerk aussieht.

Als leidenschaftliche Gärtnerin schätze ich Eissalat besonders, weil er relativ schnell wächst und wenig Platz braucht. Schon 6-8 Wochen nach der Aussaat kann man die ersten Köpfe ernten - ein echter Motivationsschub für Gärtner mit kleinen Beeten oder sogar nur Balkonkästen.

Die üblichen Verdächtigen: Schädlinge und Krankheiten bei Eissalat

Leider ist unser geliebter Eissalat nicht frei von Problemen. Zu den häufigsten ungebetenen Gästen gehören:

- Blattläuse (die kleinen Vampire unter den Insekten)

- Schnecken (die nächtlichen Feinschmecker)

- Salatfäule (Botrytis cinerea - klingt wissenschaftlich, ist aber einfach nur ärgerlich)

- Echter und Falscher Mehltau (ja, es gibt tatsächlich beide Varianten)

Diese Plagegeister können unsere Ernte empfindlich dezimieren oder im schlimmsten Fall komplett zunichte machen. Deshalb ist es wichtig, sie frühzeitig zu erkennen und ihnen Paroli zu bieten.

Schädlinge bei Eissalat: Kleine Biester, große Wirkung

Blattläuse: Die unersättlichen Saftsauger

Wie man sie erkennt

Blattläuse sind kleine, meist grüne oder schwarze Insekten, die sich auf der Unterseite der Blätter tummeln. Sie saugen den Pflanzensaft und können das Wachstum erheblich beeinträchtigen. Befallene Pflanzen sehen oft aus, als hätten sie eine schlechte Frisur - gekräuselte oder verformte Blätter sind ein typisches Zeichen. Manchmal entdeckt man auch einen klebrigen Belag auf den Blättern, den sogenannten Honigtau, den die Läuse ausscheiden. Es ist, als würden sie sich für ihr Festmahl bedanken, indem sie alles vollkleckern.

Biologische Bekämpfungsmethoden: Die natürliche Taskforce

Zum Glück gibt es einige natürliche Feinde der Blattläuse, die wir uns zunutze machen können:

- Marienkäfer und ihre Larven (die kleinen rot-schwarzen Glücksbringer sind echte Blattlaus-Vertilger)

- Florfliegen und ihre Larven (unterschätzen Sie diese zarten Insekten nicht!)

- Schlupfwespen (winzige Parasiten mit großer Wirkung)

Um diese Nützlinge anzulocken, kann man den Garten entsprechend gestalten. Ich habe hervorragende Ergebnisse erzielt, indem ich Kräuter wie Dill oder Fenchel in der Nähe des Salatbeetes angepflanzt habe. Diese locken die Nützlinge an und sorgen für ein natürliches Gleichgewicht - wie eine Art Selbstbedienungsladen für unsere tierischen Helfer.

Vorbeugen ist besser als heilen: Präventive Maßnahmen

Hier einige Tipps, um Blattläusen von vornherein den Appetit zu verderben:

- Regelmäßige Kontrolle der Pflanzen (seien Sie der Sherlock Holmes Ihres Gartens)

- Ausgewogene Düngung - zu viel Stickstoff macht die Pflanzen zu einem Schlaraffenland für Blattläuse

- Mischkultur mit Zwiebeln oder Knoblauch - deren Geruch vertreibt Blattläuse (und vielleicht auch den einen oder anderen unerwünschten Besucher)

- Einsatz von Mulch, um natürliche Feinde zu fördern (ein gemütliches Zuhause für Nützlinge)

Schnecken: Die nächtlichen Feinschmecker

Der Schaden, den sie anrichten können

Schnecken können für junge Eissalatpflanzen der reinste Albtraum sein. Sie fressen große Löcher in die Blätter oder machen ganze Pflanzen über Nacht dem Erdboden gleich. Besonders nach Regenfällen oder in feuchten Perioden sind sie in Hochform – es ist, als würden sie auf diese Momente warten, um ein Festmahl zu veranstalten.

Natürliche Abwehrmethoden: Der sanfte Weg

Es gibt verschiedene umweltfreundliche Methoden, um Schnecken in Schach zu halten:

- Förderung natürlicher Fressfeinde wie Igel oder Laufkäfer (ein Igel im Garten ist wie ein niedlicher Wachhund für Ihre Pflanzen)

- Ausbringen von Kaffeesatz oder Eierschalen um die Pflanzen herum (Schnecken mögen es anscheinend nicht, über raue Oberflächen zu kriechen)

- Gießen am frühen Morgen, damit die Pflanzen bis zum Abend abtrocknen können (Schnecken lieben es feucht, also nehmen wir ihnen den Spaß)

Wenn alle Stricke reißen: Schneckenbarrieren und -fallen

Falls die sanften Methoden nicht ausreichen, kann man auf physikalische Barrieren zurückgreifen:

- Schneckenzäune aus Kupfer oder speziellen Kunststoffen (wie eine Miniatur-Festung für Ihre Pflanzen)

- Bierfallen (aber Vorsicht: diese locken auch Schnecken aus der Umgebung an – Sie wollen ja keine Schnecken-Party veranstalten)

- Mulch aus scharfkantigen Materialien wie Gesteinsmehl oder Sägespänen (ein natürlicher Hindernisparcours für Schnecken)

In meinem eigenen Garten habe ich die besten Erfahrungen mit einer Kombination aus Schneckenzaun und regelmäßigem Absammeln gemacht. Zugegeben, es erfordert etwas Aufwand und man fühlt sich manchmal wie ein Schneckenjäger auf nächtlicher Mission. Aber der Anblick von gesunden, knackigen Eissalatköpfen entschädigt für die Mühe – und wer weiß, vielleicht entwickeln Sie dabei sogar eine gewisse Zuneigung zu Ihren schleimigen Gegnern.

Mit diesen Methoden können Sie Ihren Eissalat effektiv vor den häufigsten Schädlingen schützen. Denken Sie daran: Ein gesunder Garten ist ein Garten im Gleichgewicht. Fördern Sie die Vielfalt und arbeiten Sie mit der Natur, nicht gegen sie. So wird Ihr Garten nicht nur zu einem Ort der Erholung, sondern auch zu einem faszinierenden Ökosystem – mit Ihnen als aufmerksamem Beobachter und sanftem Lenker.

Krankheiten bei Eissalat: Wenn der Knackige plötzlich schlapp macht

Eissalat ist zwar ein ziemlich robuster Kerl im Gemüsebeet, aber selbst er kann manchmal von ungebetenen Gästen heimgesucht werden. Schauen wir uns mal an, was unseren grünen Freunden zu schaffen machen kann und wie wir ihnen helfen können.

Salatfäule: Der fiese Grauschimmel

Die Salatfäule, oder Botrytis cinerea für die Wissenschaftler unter uns, ist so etwas wie der Alptraum jedes Eissalats. Stellen Sie sich vor, Ihr schöner Salatkopf bekommt plötzlich matschige, bräunliche Flecken und sieht aus, als hätte er einen grauen Pelzmantel angezogen - nicht sehr appetitlich, oder?

Wie erkennt man den Übeltäter?

Meistens fängt die Misere an den unteren Blättern an. Bei feuchtwarmem Wetter - also genau dann, wenn wir Menschen am liebsten einen knackigen Salat essen würden - breitet sich die Fäule schneller aus als ein Lauffeuer. Bevor man sich's versieht, kann ein ganzer Salatkopf dahin sein.

Was tun, wenn's schon zu spät ist?

- Befallene Teile sofort entfernen (aber bitte nicht auf den Kompost werfen, sonst haben Sie bald eine Pilzfarm)

- Für gute Durchlüftung sorgen - Ihr Salat mag es luftig

- Morgens gießen, damit die Blätter bis zum Schlafengehen wieder trocken sind

- Bei heftigem Befall können biologische Fungizide mit Bacillus helfen - sozusagen die Kavallerie der Mikroorganismen

Vorbeugen ist besser als Heilen

Um der Salatfäule gar nicht erst die Chance zu geben, sich breit zu machen, sollten Sie Ihren Salaten etwas Platz zum Atmen geben. Ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen den Pflanzen ist ideal. Und beim Gießen? Stellen Sie sich vor, Sie wären der Salat - würden Sie es mögen, wenn man Ihnen ständig Wasser über den Kopf schüttet?

Falscher Mehltau: Der Meister der Verkleidung

Der Falsche Mehltau, verursacht durch Bremia lactucae, ist ein weiterer Störenfried im Salatbeet. Er liebt es kühl und feucht - quasi das Gegenteil von dem, was wir im Sommer mögen.

Wie tarnt sich dieser Schwindler?

Typisch für den Falschen Mehltau sind gelbliche Flecken oben auf den Blättern, während sich unten ein weißlicher, pelziger Belag bildet. Es sieht fast aus, als hätte der Salat einen schlechten Tag und sich nicht richtig gekämmt. Bei starkem Befall können die Blätter sogar absterben - dann war's das mit dem Salat für's Abendessen.

Natürliche Gegenwehr

Gegen den Falschen Mehltau können Sie mit Pflanzenstärkungsmitteln aus Algenextrakten oder Schachtelhalm vorgehen. Es ist wie eine Stärkungskur für Ihren Salat. Und wenn Sie erste Anzeichen sehen, haben sich Präparate mit dem Bakterium Bacillus amyloliquefaciens als echte Mehltau-Vertreiber erwiesen.

Resistente Sorten: Die Superhelden unter den Salaten

Die Pflanzenzüchter haben in den letzten Jahren nicht geschlafen. Es gibt mittlerweile viele Eissalatsorten, die dem Falschen Mehltau die kalte Schulter zeigen. Beim nächsten Einkauf von Saatgut oder Jungpflanzen lohnt es sich, nach diesen widerstandsfähigen Varianten Ausschau zu halten.

Echter Mehltau: Der seltene, aber lästige Gast

Der Echte Mehltau ist beim Eissalat zwar nicht so häufig anzutreffen, kann aber vor allem in Gewächshäusern für Ärger sorgen. Er ist sozusagen der introvertierte Cousin des Falschen Mehltaus.

Wie unterscheidet man die beiden Mehltau-Vettern?

Im Gegensatz zu seinem 'falschen' Verwandten bildet der Echte Mehltau einen weißen, mehligen Belag auf der Blattoberseite. Er ist eher ein Oberflächenphänomen und dringt nicht ins Blattinnere ein. Die Blätter werden zwar nicht direkt zerstört, aber das Wachstum wird gebremst - als würde jemand ständig auf der Bremse stehen.

Hausmittel gegen den unechten Übeltäter

- Regelmäßiges Entfernen befallener Blätter - quasi ein Haarschnitt für den Salat

- Ein Spritzer Backpulver-Wasser-Gemisch (1 TL auf 1 Liter Wasser) - der Mehltau mag's nicht basisch

- Verdünnte Magermilch (1:10 mit Wasser) - ein Beautyprogramm für Salatblätter

- Knoblauch-Sud als natürliches Fungizid - Vampire und Mehltau halten gleichermaßen Abstand

Dem Mehltau zuvorkommen

Der Echte Mehltau ist ein Fan von trockener Luft und Temperaturschwankungen. Im Gewächshaus sollten Sie daher für ein gleichmäßiges Klima sorgen - wie in einem Wellnesshotel für Salate. Im Freiland hilft eine Stelle mit leichtem Luftzug, den Befall zu reduzieren. Denken Sie daran: Ein glücklicher Salat ist ein gesunder Salat!

Mit diesen Tipps und Tricks können Sie Ihren Eissalat meist gesund und munter durch die Saison bringen. Regelmäßige Kontrollen und schnelles Handeln bei den ersten Anzeichen von Problemen sind der Schlüssel zum Erfolg. So können Sie auch ohne chemische Keulen leckeren und knackigen Eissalat ernten. Und wer weiß, vielleicht entwickeln Sie dabei sogar einen grünen Daumen - oder zumindest einen hellgrünen.

Integrierter Pflanzenschutz im Eissalatanbau: Ein ganzheitlicher Ansatz

Der integrierte Pflanzenschutz ist wie ein gut durchdachter Schlachtplan gegen die Widrigkeiten, die unseren Eissalat bedrohen können. Dabei setzen wir auf eine Kombination verschiedener Methoden, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten. Chemische Mittel? Die kommen nur zum Einsatz, wenn wirklich gar nichts anderes mehr hilft - sozusagen als letzte Patrone in unserem Arsenal.

Das Fundament: Grundlagen des integrierten Pflanzenschutzes

Unser Ziel ist es, im Garten ein Gleichgewicht zu schaffen, das die Natur unterstützt und unsere Pflanzen von innen heraus stärkt. Das beginnt schon bei der Wahl des richtigen Standorts - Eissalat ist da zum Glück nicht allzu wählerisch. Eine gute Bodenpflege und die richtige Bewässerung sind weitere Bausteine für vitale Pflanzen. Und wenn wir schon bei der Sortenauswahl auf Widerstandsfähigkeit setzen, haben wir gleich einen Vorsprung.

Die Verbündeten: Nützlingsförderung im Garten

Ein Schlüsselelement des integrierten Pflanzenschutzes ist die Förderung von Nützlingen - quasi unsere natürliche Armee gegen Schädlinge.

Marienkäfer und Florfliegen: Die Blattlaus-Jäger

Marienkäfer und ihre Larven, aber auch Florfliegen, sind wahre Meister im Vertilgen von Blattläusen. Um diese kleinen Helfer anzulocken, habe ich in meinem Garten eine bunte Vielfalt an blühenden Kräutern und Wildblumen angepflanzt. Besonders bewährt haben sich bei mir Ringelblumen und Kornblumen - sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern sind auch ein Festmahl für unsere geflügelten Freunde.

Laufkäfer und Igel: Die Schnecken-Polizei

Gegen Schnecken sind Laufkäfer und Igel unsere besten Verbündeten. Ein paar Ecken mit Laub und Totholz im Garten bieten ihnen perfekte Verstecke. Ich habe sogar ein kleines Igelhaus gebaut - es ist erstaunlich, wie schnell so ein stacheliger Mitbewohner einzieht und auf Schneckenpatrouille geht!

Clevere Kombinationen: Mischkultur und Fruchtfolge

Mit klugen Pflanzenkombinationen und einem regelmäßigen Wechsel der Kulturen können wir Schädlingen und Krankheiten oft einen Strich durch die Rechnung machen.

Die perfekten Nachbarn für Eissalat

Eissalat versteht sich besonders gut mit Möhren, Radieschen und Kohlrabi. Diese Kombination nutzt nicht nur den Platz optimal aus, sondern verwirrt durch die verschiedenen Düfte auch potenzielle Schädlinge - als hätten wir einen natürlichen Duftbaum im Beet.

Klug geplant: Optimale Fruchtfolge zur Krankheitsvorbeugung

Eine Regel, die ich mir zu Herzen genommen habe: Eissalat sollte nicht direkt nach anderen Salaten oder Korbblütlern angebaut werden. Eine dreijährige Pause auf derselben Fläche verhindert, dass sich Krankheitserreger im Boden ansammeln und auf die nächste Generation Salat warten.

Physikalischer Schutz: Kulturschutznetze und andere Barrieren

Manchmal müssen wir zu handfesteren Methoden greifen, um unsere grünen Schützlinge zu verteidigen.

Die Vorteile der unsichtbaren Wand

Feinmaschige Netze sind wie eine unsichtbare Festung für unseren Salat. Sie halten fliegende Schädlinge wie die Möhrenfliege ab, lassen aber gleichzeitig Licht und Wasser durch. Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Achten Sie darauf, dass die Ränder gut abgedichtet sind, sonst haben Sie schnell ein paar Maulwürfe unter dem Netz!

Timing ist alles: Wann Netze auf und ab sollten

Das Auflegen der Netze sollte direkt nach der Aussaat oder Pflanzung erfolgen. Bei blühenden Pflanzen nehme ich sie kurz ab, damit die fleißigen Bestäuber ihre Arbeit machen können. Beim Eissalat ist das zum Glück meist nicht nötig, da wir ihn in der Regel ernten, bevor er in Blühlaune kommt.

Pflanzenstärkung und natürliche Pflanzenschutzmittel: Kraftpaket für Eissalat

Wer hätte gedacht, dass Eissalat ein solcher Kraftprotz sein kann? Mit der richtigen Unterstützung wird er zum Superhelden im Gemüsebeet. Der Schlüssel liegt in einer ausgewogenen Nährstoffversorgung - sozusagen das Fitnessprogramm für unsere grünen Freunde.

Kompost und organische Düngung: Das Superfood für Pflanzen

Reifer Kompost ist wie ein Smoothie für den Boden - voller Nährstoffe und gut für die Struktur. Eine dünne Schicht von 2-3 cm, leicht eingearbeitet, reicht meist aus, um dem Salat Beine zu machen. Bei frischem Mist sollten Sie vorsichtig sein - der kann unseren zarten Salat regelrecht verbrennen. Besser geeignet ist gut verrotteter Pferdemist, quasi der Edelkompost unter den organischen Düngern.

Jauchen und Brühen: Hausgemachte Wundermittel

Wer seinen Pflanzen etwas Gutes tun möchte, kann zu selbst gemachten Jauchen greifen. Die sind nicht nur günstig, sondern auch erstaunlich effektiv.

Brennnesseljauche: Der Blattlaus-Schreck

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Blattläuse mit einem natürlichen Abwehrspray in die Flucht schlagen - genau das macht die Brennnesseljauche. Einfach frische Brennnesseln mit Wasser übergießen, zwei Wochen stehen lassen und dann 1:10 verdünnt anwenden. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber die Wirkung beeindruckend.

Schachtelhalm-Brühe: Der Pilz-Polizist

Schachtelhalm enthält so viel Kieselsäure, dass er die Zellwände der Pflanzen regelrecht panzert. Eine Brühe daraus ist wie eine Rüstung gegen Pilzkrankheiten. Nach 24 Stunden Einweichen und 30 Minuten Kochen haben Sie ein echtes Wundermittel - natürlich und effektiv.

Biologische Pflanzenschutzmittel: Professionelle Unterstützung aus dem Handel

Manchmal braucht es etwas mehr als Hausrezepte. Produkte auf Neemöl-Basis oder mit Bacillus thuringiensis haben sich als wahre Alleskönner erwiesen. Aber Vorsicht: Auch bei Bioprodukten gilt - erst lesen, dann spritzen!

Ernte und Nacherntebehandlung: Der krönende Abschluss

All unsere Bemühungen gipfeln in der Ernte. Der richtige Zeitpunkt und die korrekte Behandlung danach entscheiden, ob unser Eissalat ein Gaumenschmaus oder eine Enttäuschung wird.

Der perfekte Moment: Wann der Eissalat reif für die Schere ist

Eissalat ist wie ein Teenager - er braucht den richtigen Zeitpunkt, um sich zu entfalten. Zu früh geerntet ist er noch nicht ganz bei sich, zu spät und er platzt vor Übermut. Am besten ernten Sie, wenn sich feste Köpfe gebildet haben, aber bevor sie aufplatzen. Frühmorgens, wenn die Pflanzen noch vom Tau erfrischt sind, ist die ideale Zeit.

Sauberkeit ist das halbe Leben: Hygiene bei der Ernte

Bei der Ernte gilt: Sauber arbeiten verhindert, dass sich Krankheiten ausbreiten wie ein Lauffeuer. Benutzen Sie scharfe, saubere Messer und entfernen Sie kranke oder beschädigte Blätter sofort. Erntereste im Beet sind wie eine Einladung für Krankheitserreger - also weg damit!

Kühl und kuschelig: Die richtige Lagerung von Eissalat

Frisch geernteter Eissalat hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche, wenn man ihn richtig behandelt. Wickeln Sie ihn locker in ein feuchtes Tuch - wie eine kühle Umarmung - und lagern Sie ihn bei 1-4°C. Aber Vorsicht vor Kondenswasser, das mag der Salat gar nicht und wird schnell matschig.

Gesunder Eissalat aus eigenem Anbau: Ein Triumph der Gartenkunst

Mit etwas Geschick und den richtigen Maßnahmen lässt sich Eissalat auch ohne chemische Keule erfolgreich anbauen. Der Trick liegt in der Vorbeugung: Ein sonniger Standort, ausgewogene Ernährung und gute Gesellschaft in Form von Mischkultur machen den Salat stark und widerstandsfähig.

Letztendlich ist der Anbau von Eissalat wie eine spannende Detektivgeschichte - man muss aufmerksam beobachten, Zusammenhänge erkennen und manchmal kreativ werden. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür für die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen und werden bald stolz Ihren eigenen, knackigen Eissalat ernten. Und glauben Sie mir, nichts schmeckt besser als der Erfolg aus dem eigenen Garten!