Fruchtfolge bei Blockpaprika: Gesunder Gemüsegarten durch kluge Planung

Blockpaprika erfreut sich großer Beliebtheit in vielen Gärten. Doch was folgt auf diese leckere Kultur? Eine durchdachte Fruchtfolge ist der Schlüssel zum Erfolg.

Wichtige Aspekte zur Fruchtfolge bei Blockpaprika

- Blockpaprika zählt zu den Nachtschattengewächsen

- Fruchtfolge beugt Nährstoffmangel und Krankheiten vor

- Ideale Nachfolgekulturen: Hülsenfrüchte, Blattgemüse, Wurzelgemüse

- Mindestens 3-4 Jahre Anbaupause für Nachtschattengewächse

Einführung zur Fruchtfolge bei Blockpaprika

Bedeutung der Fruchtfolge im Gemüseanbau

Eine durchdachte Fruchtfolge ist das A und O für einen nachhaltigen und ertragreichen Gemüseanbau. Sie trägt maßgeblich zur Bodengesundheit bei, optimiert die Nährstoffnutzung und reduziert den Befall mit Schädlingen und Krankheiten. Besonders bei anspruchsvollen Kulturen wie Blockpaprika ist eine kluge Fruchtfolgeplanung unerlässlich.

Ich habe in meinem eigenen Garten die Erfahrung gemacht, dass eine gut durchdachte Fruchtfolge wirklich Gold wert ist. Früher plagten mich öfter Probleme mit Schädlingen und die Erträge ließen zu wünschen übrig. Seit ich aber konsequent auf eine ausgewogene Abfolge der Kulturen achte, zeigen sich meine Pflanzen deutlich vitaler und die Ernte fällt spürbar üppiger aus.

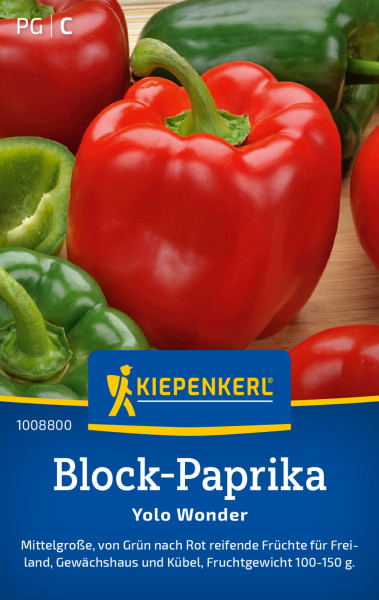

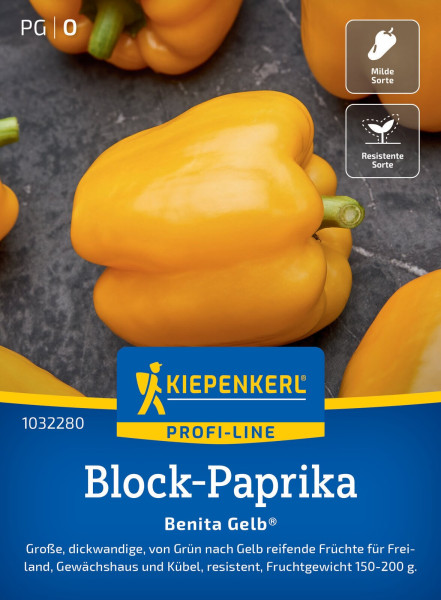

Spezifische Eigenschaften von Blockpaprika

Blockpaprika gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Diese Pflanzenfamilie stellt besondere Ansprüche an den Boden und neigt leider zu bestimmten Krankheiten. Blockpaprika benötigt eine Vielzahl von Nährstoffen, insbesondere Stickstoff und Kalium. Der Boden sollte locker, humusreich und gut durchlässig sein.

Zu den typischen Krankheiten bei Blockpaprika zählen Verticillium-Welke, Fusarium und verschiedene Viren. Auch Schädlinge wie Blattläuse und Spinnmilben können zur Plage werden. Eine gut geplante Fruchtfolge kann den Befallsdruck deutlich senken.

Auswirkungen auf den Boden nach Blockpaprika-Anbau

Nach der Ernte von Blockpaprika ist der Boden häufig ziemlich ausgelaugt. Die Pflanzen haben dem Boden eine Menge Nährstoffe entzogen, vor allem Stickstoff, Phosphor und Kalium. Zudem können sich bodenbürtige Krankheitserreger angereichert haben.

Der intensive Anbau kann sich auch negativ auf die Bodenstruktur auswirken. Oft ist der Boden verdichtet und die biologische Aktivität lässt nach. Eine gezielte Fruchtfolge hilft, diese unerwünschten Effekte auszugleichen und den Boden zu regenerieren.

Grundlagen der Fruchtfolgeplanung

Pflanzenfamilien und ihre Rolle in der Fruchtfolge

Bei der Fruchtfolgeplanung sollte man unbedingt die Zugehörigkeit zu Pflanzenfamilien berücksichtigen. Pflanzen derselben Familie haben oft ähnliche Ansprüche und Krankheitsanfälligkeiten. Nach Blockpaprika sollten daher keine anderen Nachtschattengewächse wie Tomaten, Auberginen oder Kartoffeln folgen.

Günstige Nachfolgekulturen gehören zu anderen Pflanzenfamilien:

- Hülsenfrüchte (Fabaceae): z.B. Erbsen, Bohnen

- Kreuzblütler (Brassicaceae): z.B. Kohl, Radieschen

- Doldenblütler (Apiaceae): z.B. Möhren, Sellerie

- Korbblütler (Asteraceae): z.B. Salate, Endivien

Nährstoffbedarf verschiedener Gemüsearten

Für eine ausgewogene Fruchtfolge ist es wichtig, den unterschiedlichen Nährstoffbedarf der Kulturen zu berücksichtigen. Man unterscheidet zwischen Stark-, Mittel- und Schwachzehrern:

- Starkzehrer wie Blockpaprika, Tomaten oder Kohl benötigen viele Nährstoffe

- Mittelzehrer wie Möhren oder Zwiebeln haben einen mittleren Nährstoffbedarf

- Schwachzehrer wie Salate oder Kräuter kommen mit weniger Nährstoffen aus

Nach Blockpaprika als Starkzehrer empfiehlt es sich, zunächst Schwach- oder Mittelzehrer anzubauen. So kann sich der Boden erholen und die Nährstoffreserven wieder aufbauen.

Berücksichtigung von Schädlingen und Krankheiten

Ein zentrales Ziel der Fruchtfolge ist es, den Befall mit Schädlingen und Krankheiten zu reduzieren. Viele Erreger haben sich auf bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert. Durch einen Wechsel der Kulturen entzieht man ihnen die Nahrungsgrundlage.

Nach Blockpaprika sollte man besonders auf folgende Punkte achten:

- Mindestens 3-4 Jahre Anbaupause für Nachtschattengewächse

- Zwischenfruchtanbau zur Bodengesundung, z.B. mit Gründüngungspflanzen

- Anbau von Pflanzen mit krankheitsunterdrückender Wirkung, z.B. Tagetes gegen Nematoden

In meinem Garten habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, nach Paprika eine Gründüngung mit Phacelia anzubauen. Das lockert den Boden wunderbar auf und fördert das Bodenleben. Im nächsten Jahr folgen dann meist Erbsen oder Salate – die gedeihen prächtig auf dem so vorbereiteten Boden.

Geeignete Nachfolgekulturen für Blockpaprika

Nachdem die leckeren Blockpaprika geerntet sind, stellt sich die Frage: Was pflanzen wir als Nächstes? Die richtige Wahl kann den Boden revitalisieren und die Grundlage für eine reiche Ernte im kommenden Jahr legen. Hier einige vielversprechende Optionen:

Hülsenfrüchte als Stickstoffanreicherer

Erbsen, Bohnen oder Lupinen sind wahre Zauberkünstler im Garten. Sie binden nicht nur Luftstickstoff, sondern lockern mit ihren Wurzeln auch den Boden auf. In meinem Garten habe ich beobachtet, wie der Boden nach einer Saison mit Hülsenfrüchten regelrecht aufatmet und sich die Struktur spürbar verbessert.

Blattgemüse als leichte Zehrer

Salate, Spinat oder Mangold sind die perfekten Nachbarn für den ausgelaugten Paprikaboden. Diese genügsamen Pflanzen wachsen flott und lassen sich oft mehrmals im Jahr ernten. Ein zusätzlicher Bonus: Sie schützen den Boden vor dem Austrocknen, was gerade in heißen Sommern Gold wert sein kann.

Wurzelgemüse zur Bodenlockerung

Möhren, Pastinaken oder Rote Bete sind wie natürliche Tiefenlockerer für unseren Gartenboden. Ihre Pfahlwurzeln dringen tief ein und erschließen Nährstoffe, die für die Paprika unerreichbar waren. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Bodenstruktur nach einer Saison mit Wurzelgemüse verändert.

Kohl und andere Kreuzblütler

Brokkoli, Blumenkohl oder Radieschen gehören zu einer völlig anderen Pflanzenfamilie und bringen frischen Wind in den Garten. Sie stellen neue Ansprüche an den Boden und fördern so die Vielfalt im Mikrokosmos unter unseren Füßen. Zudem bereichern sie unseren Speiseplan mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Ungeeignete Nachfolgekulturen

So wichtig wie die richtigen Nachbarn sind, so entscheidend ist es auch, bestimmte Pflanzen nach der Paprika zu meiden:

Andere Nachtschattengewächse

Tomaten, Auberginen oder Kartoffeln sind zwar lecker, aber leider keine gute Wahl nach Blockpaprika. Sie teilen sich ähnliche Krankheiten und Schädlinge und könnten den Befall verstärken. Zudem ziehen sie dem Boden ähnliche Nährstoffe wie die Paprika. Es ist, als würde man einen bereits ausgelaugten Akku weiter belasten.

Stark zehrende Gemüsearten

Kürbisse, Zucchini oder Mais sind wahre Nährstoffhunger und sollten nicht direkt nach Blockpaprika angebaut werden. Diese Pflanzen könnten den Boden zusätzlich strapazieren. Es ist klüger, zunächst genügsamere Pflanzen anzubauen und dem Boden eine Verschnaufpause zu gönnen.

Kulturen mit ähnlichen Krankheitsanfälligkeiten

Überraschenderweise können auch Pflanzen aus anderen Familien, wie Gurken oder Melonen, anfällig für ähnliche Krankheiten sein wie unsere Paprika. Um das Risiko von hartnäckigen Schädlingen zu minimieren, ist es ratsam, auch diese Kulturen nicht direkt im Anschluss anzubauen.

Bei der Planung der Fruchtfolge geht es darum, dem Boden eine ausgewogene Mischung zu bieten. Verschiedene Pflanzenfamilien nutzen und pflegen den Boden auf unterschiedliche Weise. So können wir die Gesundheit unseres Gartenbodens langfristig erhalten und uns Jahr für Jahr über reiche Ernten freuen.

Den Boden zwischen den Kulturen verbessern

Wenn die leckeren Blockpaprika geerntet sind, ist es Zeit, den Boden für die nächste Kultur fit zu machen. Hier ein paar bewährte Methoden, die ich selbst gerne anwende:

Gründüngung: Ein Festmahl für den Boden

Eine Gründüngung ist wie eine Wellnesskur für unseren Gartenboden nach der anstrengenden Paprikasaison. Pflanzen wie Phacelia, Senf oder Buchweizen sind wahre Alleskönner: Sie lockern den Boden, halten Unkraut in Schach und bringen frisches organisches Material ein. Besonders spannend finde ich Leguminosen wie Lupinen oder Klee - sie zaubern regelrecht Stickstoff in den Boden. In meinem Garten habe ich beobachtet, wie der Boden nach einer Gründüngung regelrecht aufblüht.

Kompost: Nährstoffbombe für den Garten

Reifer Kompost ist für mich das schwarze Gold des Gartens. Er verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern fördert auch das Bodenleben und liefert wichtige Nährstoffe. Nach der Paprikaernte arbeite ich gerne eine dünne Schicht von etwa 2-3 cm oberflächlich ein. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Folgekultur davon profitiert.

Den pH-Wert im Auge behalten

Unsere Blockpaprika mögen es gerne etwas säuerlich, mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 6,8. Nach der Ernte lohnt sich ein Blick auf diesen wichtigen Bodenwert. Bei Bedarf kann man mit Kalk oder Schwefel nachhelfen, je nachdem, in welche Richtung der Wert ausschlägt. Ein ausgeglichener pH-Wert ist wie ein gedeckter Tisch für die nächsten Pflanzen - sie können sich die Nährstoffe viel besser schmecken lassen.

Praktische Tipps für eine kluge Fruchtfolge

Eine durchdachte Fruchtfolge ist der Schlüssel zu einem gesunden und ertragreichen Gemüsegarten. Hier ein paar Anregungen aus meiner Erfahrung:

Den roten Faden finden: Der Fruchtfolgeplan

Ein guter Fruchtfolgeplan berücksichtigt die Bedürfnisse und Verwandtschaften unserer Pflanzen. Nach der Blockpaprika, einem echten Nährstoff-Gourmet aus der Familie der Nachtschattengewächse, sollten idealerweise genügsamere Pflanzen oder solche aus anderen Familien folgen. Ein Beispiel aus meinem Garten: Blockpaprika - Gründüngung - Salat - Erbsen - Kohl. Ich notiere mir die Abfolge und plane mindestens drei Jahre voraus. Das klingt vielleicht nach viel Arbeit, aber es macht wirklich Spaß zu sehen, wie der Garten darauf reagiert.

Mischkulturen: Bunte Vielfalt im Beet

Mischkulturen sind wie eine Nachbarschaftsparty im Gemüsebeet. Gute Freunde für die Blockpaprika sind zum Beispiel Basilikum oder Tagetes. Diese können auch nach der Paprikaernte noch eine Weile stehen bleiben und den Boden bedecken. Für die Folgekultur gibt es dann wieder neue spannende Kombinationen, etwa Möhren mit Zwiebeln oder Kohl mit Kapuzinerkresse. Es ist erstaunlich zu beobachten, wie sich die Pflanzen gegenseitig unterstützen.

Auch auf kleiner Fläche: Clever rotieren

Selbst wenn der Platz begrenzt ist, lässt sich eine sinnvolle Fruchtfolge umsetzen. Ich teile mein kleines Beet in mehrere Bereiche und lasse die Kulturen jährlich wandern. Vertikale Flächen nutze ich für Kletterpflanzen, und ein paar Kübel oder ein Hochbeet schaffen zusätzlichen Raum. In meinem Stadtgarten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, die Fläche intensiver zu nutzen: Nach frühen Blockpaprika folgt noch eine flinke Herbstkultur wie Feldsalat oder Spinat. So hole ich das Maximum aus jedem Quadratmeter heraus.

Mit diesen Methoden zur Bodenverbesserung und einer durchdachten Fruchtfolge legen Sie den Grundstein für gesunde und ertragreiche Kulturen nach Ihren Blockpaprika. Experimentieren Sie ruhig ein bisschen und passen Sie die Vorschläge an Ihren Garten an. Jedes Fleckchen Erde ist einzigartig, und mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, was bei Ihnen am besten funktioniert. Gärtnern ist eben eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst - und genau das macht es so spannend!

Blockpaprika: Besondere Betrachtungen für den Anbau

Nährstoffbedarf und Auswirkungen auf den Boden

Blockpaprika sind regelrechte Feinschmecker unter den Gemüsepflanzen. Sie gedeihen am besten in einem nährstoffreichen Boden mit viel Humus. Stickstoff sorgt für üppiges Blattwachstum, während Kalium die Fruchtbildung unterstützt. Nach der Ernte hinterlassen diese anspruchsvollen Pflanzen den Boden ziemlich erschöpft.

Für einen erfolgreichen Anbau empfiehlt es sich, vor der Pflanzung gut verrotteten Kompost oder organischen Dünger einzuarbeiten. Während der Wachstumsphase kann man mit einem kaliumbetonten Flüssigdünger nachhelfen. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass die Paprika besonders dankbar auf eine Kompostgabe reagieren - die Pflanzen wachsen förmlich um die Wette! Nach der Ernte sollte man dem Boden eine wohlverdiente Pause gönnen und ihn mit Gründüngung oder Kompost verwöhnen.

Typische Plagegeister und Krankheiten

Leider bleiben auch Blockpaprika nicht von unliebsamen Besuchern verschont. Zu den häufigsten Störenfrieden gehören:

- Blattläuse: Diese kleinen Saftsauger haben es auf junge Triebe und Blätter abgesehen und können zudem Viruskrankheiten übertragen.

- Spinnmilben: Bei warmem, trockenem Wetter vermehren sie sich rasant und richten an den Blättern erheblichen Schaden an.

- Grauschimmel: Dieser Pilz fühlt sich bei hoher Luftfeuchtigkeit pudelwohl und befällt Blätter, Stängel und Früchte.

- Phytophthora: Ein gefürchteter Erreger, der Wurzel- und Stängelfäule verursacht.

Um diese Probleme in Schach zu halten, haben sich in meiner Erfahrung eine kluge Fruchtfolge, genügend Abstand zwischen den Pflanzen und eine gute Belüftung als wahre Wundermittel erwiesen.

Empfohlene Ruhephasen für den Boden

Nach einer Saison mit Blockpaprika sollte man dem Boden eine ausgiebige Verschnaufpause gönnen. Mindestens drei, besser noch vier Jahre sollten vergehen, bevor man wieder Nachtschattengewächse auf derselben Fläche anbaut. Diese Auszeit ist goldwert für die Regeneration des Nährstoffhaushalts und hilft, bodenbürtige Krankheiten einzudämmen.

In der Zwischenzeit kann man dem Boden mit weniger anspruchsvollen Pflanzen oder solchen, die ihn sogar verbessern, etwas Gutes tun. Hülsenfrüchte sind wahre Stickstofflieferanten, während Gründüngungspflanzen den Boden auflockern und mit organischer Substanz anreichern. In meinem Garten habe ich nach Paprika einmal Erbsen angebaut - der Unterschied war wie Tag und Nacht!

Abschließende Gedanken zur Fruchtfolge nach Blockpaprika

Eine durchdachte Fruchtfolge nach Blockpaprika ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Gemüsegarten. Wenn man die besonderen Bedürfnisse und Auswirkungen dieser Pflanzen berücksichtigt, kann man die Bodengesundheit bewahren und künftige Ernten optimieren.

Letztendlich geht es darum, den Garten als Ganzes zu betrachten und im Einklang mit den natürlichen Zyklen zu arbeiten. Jeder Garten hat seine Eigenheiten, daher lohnt es sich, verschiedene Ansätze auszuprobieren und genau zu beobachten, was passiert. Mit der Zeit entwickelt man ein fast schon intuitives Gespür dafür, was in der eigenen grünen Oase am besten funktioniert.

Ein gesunder Boden ist das Fundament für vitale Pflanzen. Mit kluger Planung und einer Prise Geduld können Sie sich Jahr für Jahr über eine reiche Ernte freuen - nicht nur von köstlichen Blockpaprika, sondern von einer bunten Vielfalt leckerer Gemüsesorten. Glauben Sie mir, Ihre Mühe wird sich in Form von knackigem, aromatischem Gemüse vielfach auszahlen!

![Produktbild von Sperli BIO Blockpaprika F1 mit roten frühreifenden Paprikafrüchten und Details wie Gewichtsangabe,Resistenz und Topfgeeignetheit sowie dem... Produktbild von Sperli BIO Blockpaprika F1 mit roten frühreifenden Paprikafrüchten und Details wie Gewichtsangabe,Resistenz und Topfgeeignetheit sowie dem Bio-Siegel auf Packung mit Markenlogo."]](https://samen.de/media/image/0a/b0/6a/81944_BIO-Blockpaprika-F1_VS_200x200.jpg)

Hinweise

Sehr gut erklärt