Glockenblumen: Vielseitige Schönheiten für Ihren Garten

Glockenblumen faszinieren mit ihrer Anmut und Vielfalt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf diese beeindruckenden Stauden werfen und herausfinden, wie Sie sie optimal in Ihrem Garten einsetzen können.

Glockenblumen-Essentials: Die Basics im Überblick

- Botanische Vielfalt mit über 300 Arten

- Blütezeit von Mai bis September

- Gedeihen an sonnigen bis halbschattigen Standorten

- Pflegeleicht und winterhart

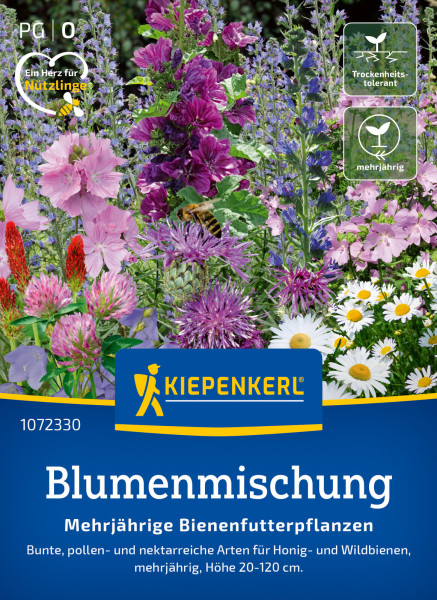

- Beliebte Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln

Tauchen Sie ein in die Welt der Glockenblumen

Botanische Einordnung und Herkunft

Glockenblumen (Campanula) gehören zur Familie der Glockenblumengewächse (Campanulaceae). Mit über 300 Arten bieten sie eine beeindruckende Vielfalt. Viele Arten stammen ursprünglich aus den gemäßigten Zonen Europas und Asiens, einige sind auch in Nordamerika beheimatet. Im Laufe der Evolution hat sich die Gattung Campanula an verschiedene Standorte angepasst - von alpinen Regionen bis hin zu Waldrändern und Wiesen.

Besondere Merkmale und Vorteile für den Garten

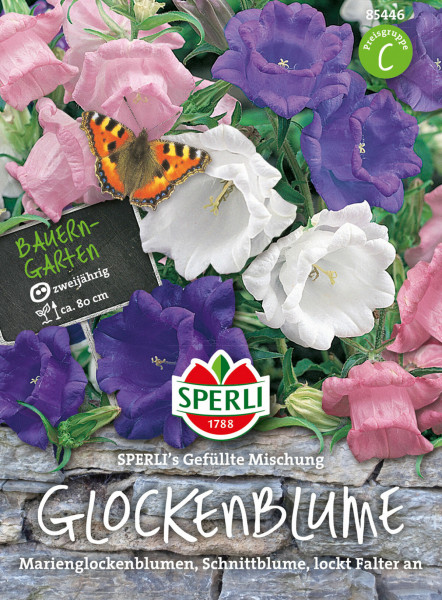

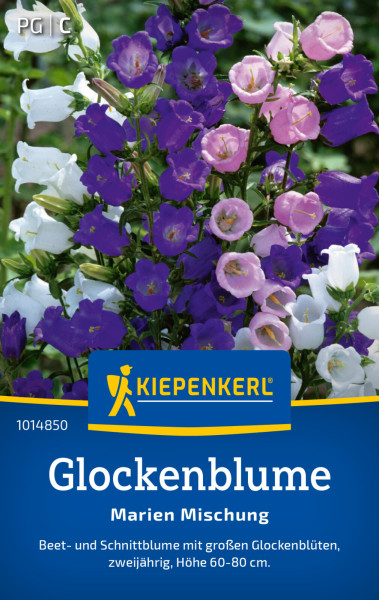

Das Markenzeichen der Glockenblumen sind ihre namensgebenden, glockenförmigen Blüten. Diese präsentieren sich in einer Farbpalette von Weiß über verschiedene Blau- und Violetttöne bis hin zu zartem Rosa. Je nach Art erstreckt sich die Blütezeit von Mai bis September, was Glockenblumen zu wertvollen Dauerblühern im Garten macht.

Ein großer Pluspunkt von Glockenblumen ist ihre Anpassungsfähigkeit. Sie gedeihen sowohl in sonnigen als auch in halbschattigen Lagen und sind verhältnismäßig pflegeleicht. Zudem sind viele Arten winterhart, was sie zu zuverlässigen Stauden im Garten macht.

Glockenblumen sind nicht nur optisch ein Gewinn. Mit ihrem Nektar locken sie zahlreiche Insekten an, insbesondere Bienen und Hummeln. So tragen sie aktiv zur Förderung der Biodiversität im Garten bei. Ich beobachte in meinem Garten immer wieder fasziniert, wie besonders die Hummeln in den Blüten verschwinden - ein wunderbares Naturschauspiel!

Beliebte Glockenblumenarten im Überblick

Die Vielfalt der Glockenblumen ist beeindruckend. Hier ein Einblick in einige besonders beliebte Arten:

- Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume): Mit einer Höhe von bis zu 80 cm und großen, blauen oder weißen Blüten ist sie ein echter Blickfang in jedem Staudenbeet.

- Campanula carpatica (Karpaten-Glockenblume): Diese niedrig wachsende Art (15-30 cm) eignet sich hervorragend als Bodendecker oder für Steingärten.

- Campanula glomerata (Knäuel-Glockenblume): Ihre dichten Blütenköpfe in Violett oder Weiß fallen besonders ins Auge.

- Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume): Eine zierliche Wildart, die auch an kargen Standorten gedeiht.

- Campanula portenschlagiana (Dalmatiner-Glockenblume): Ein robuster Dauerblüher, ideal für Mauerfugen und Steingärten.

Was Glockenblumen brauchen: Standortansprüche

Lichtverhältnisse (sonnig bis halbschattig)

Glockenblumen sind in Bezug auf ihre Lichtansprüche recht anpassungsfähig. Die meisten Arten bevorzugen sonnige bis halbschattige Standorte. Generell gilt: Je sonniger der Standort, desto üppiger die Blüte. Allerdings vertragen einige Arten auch schattigere Plätze, wie beispielsweise die Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume), die sich gut für Waldgärten eignet.

Meine Erfahrung zeigt, dass sich Standorte bewährt haben, die morgens und abends Sonne abbekommen, mittags aber etwas Schatten bieten. So werden die Pflanzen nicht zu stark gestresst und blühen trotzdem reichlich.

Bodenanforderungen (durchlässig, nährstoffreich)

Der ideale Boden für Glockenblumen ist locker, humos und gut durchlässig. Staunässe vertragen die meisten Arten nicht gut, daher ist eine gute Drainage wichtig. Viele Glockenblumenarten bevorzugen einen leicht kalkhaltigen Boden, aber es gibt auch Arten, die sauren Boden tolerieren.

Vor der Pflanzung empfiehlt es sich, den Boden mit reifem Kompost anzureichern. Dies verbessert nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch die Bodenstruktur. Ein Tipp aus meiner Gärtnererfahrung: Wenn Ihr Gartenboden zu schwer ist, mischen Sie etwas Sand unter die Pflanzerde. Das verbessert die Durchlässigkeit erheblich.

Klimatische Bedingungen und Winterhärte

Viele Glockenblumenarten sind winterhart und überstehen Temperaturen bis -20°C oder sogar darunter. Dies macht sie zu verlässlichen Stauden in unseren Breiten. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Arten. Während einheimische Wildarten wie die Campanula rotundifolia problemlos überwintern, benötigen einige südeuropäische Arten wie die Campanula isophylla (Hängende Glockenblume) in rauen Lagen einen Winterschutz.

Generell bevorzugen Glockenblumen ein gemäßigtes Klima. Extreme Hitze und Trockenheit vertragen sie weniger gut. In heißen Sommern sollten Sie daher auf eine ausreichende Bewässerung achten, besonders bei Topfpflanzen.

Von der Aussaat zur Blütenpracht: Glockenblumen vermehren und pflanzen

Aussaatzeitpunkt und -methode

Die Aussaat von Glockenblumen kann sowohl im Frühjahr als auch im Spätsommer erfolgen. Für eine Frühjahrssaat eignet sich der Zeitraum von März bis April. Die Samen werden nur leicht mit Erde bedeckt, da sie Lichtkeimer sind. Die optimale Keimtemperatur liegt bei etwa 18-20°C.

Bei der Aussaat im Spätsommer (August bis September) keimen die Samen noch vor dem Winter. Die jungen Pflanzen überwintern dann und blühen oft schon im folgenden Jahr. Diese Methode hat sich bei mir besonders bei Wildarten bewährt, die so einen natürlicheren Wachstumszyklus durchlaufen.

Ein Tipp aus meiner Praxis: Für eine gleichmäßige Aussaat mische ich die feinen Samen mit etwas Sand. Das erleichtert die Verteilung und verhindert, dass zu viele Samen an einer Stelle landen.

Vorbereitung des Bodens

Eine gründliche Bodenvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg bei der Glockenblumenpflanzung. Der Boden sollte tiefgründig gelockert werden, um ein gutes Wurzelwachstum zu ermöglichen. Bei schweren Böden empfiehlt sich die Einarbeitung von Sand und Kompost, was die Durchlässigkeit erhöht.

Vor der Pflanzung ist es ratsam, den pH-Wert des Bodens zu prüfen. Die meisten Glockenblumen bevorzugen einen leicht alkalischen bis neutralen Boden (pH 6,5-7,5). Bei zu sauren Böden kann eine leichte Kalkgabe hilfreich sein.

Pflanzabstände und Tiefe

Die richtigen Pflanzabstände hängen von der jeweiligen Glockenblumenart ab. Als Faustregel gilt:

- Niedrige Arten (bis 30 cm): 20-30 cm Abstand

- Mittelhohe Arten (30-60 cm): 30-40 cm Abstand

- Hohe Arten (über 60 cm): 40-50 cm Abstand

Die Pflanztiefe sollte so gewählt werden, dass der Wurzelballen vollständig mit Erde bedeckt ist, der Vegetationspunkt aber knapp über der Erdoberfläche liegt. Nach dem Einpflanzen gründlich angießen und in den ersten Wochen auf gleichmäßige Feuchtigkeit achten.

Vermehrung durch Teilung und Stecklinge

Neben der Aussaat lassen sich Glockenblumen auch vegetativ vermehren. Die Teilung ist eine einfache und effektive Methode, besonders bei horstig wachsenden Arten. Sie erfolgt am besten im Frühjahr oder Herbst. Dabei wird die Pflanze ausgegraben und der Wurzelballen vorsichtig in mehrere Teile getrennt. Jedes Teil sollte mehrere Triebe und gesunde Wurzeln aufweisen.

Die Vermehrung durch Stecklinge eignet sich besonders für kriechende Arten wie die Campanula portenschlagiana. Dafür schneidet man im Frühsommer etwa 5-8 cm lange, nicht blühende Triebspitzen ab und steckt sie in ein sandiges Substrat. Bei hoher Luftfeuchtigkeit bewurzeln sich die Stecklinge in der Regel innerhalb weniger Wochen.

Ein persönlicher Tipp aus meinem Garten: Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Stecklinge zunächst in kleinen Töpfen anzuziehen und erst im folgenden Frühjahr auszupflanzen. So haben die jungen Pflanzen mehr Zeit, ein kräftiges Wurzelsystem zu entwickeln.

Pflege von Glockenblumen im Staudenbeet

Bewässerung: Der Schlüssel zum Erfolg

Glockenblumen sind dankbare Pflanzen, was die Wasserzufuhr angeht. Sie mögen es gleichmäßig feucht, aber Vorsicht: Staunässe ist ihr Kryptonit! In meinem Garten habe ich gelernt, dass ein regelmäßiger Blick auf die Bodenfeuchtigkeit Wunder wirkt. Gerade während der Blütezeit sollten Sie großzügig mit der Gießkanne umgehen. Ein Tipp aus der Praxis: Mulchen Sie den Boden um die Pflanzen. Das hält nicht nur die Feuchtigkeit, sondern erspart Ihnen auch so manchen Gang mit der Gießkanne.

Düngung: Weniger ist mehr

Bei der Düngung von Glockenblumen gilt das Motto "Weniger ist mehr". Zu viel des Guten fördert zwar üppiges Blattwerk, kann aber die Blütenbildung bremsen. Ich setze auf eine Frühjahrsgabe gut verrotteten Komposts oder organischen Langzeitdünger. Einfach eine dünne Schicht um die Pflanzen verteilen und leicht einarbeiten – das reicht meist völlig aus. Hornspäne sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie ihre Nährstoffe langsam und stetig abgeben.

Mulchen: Nicht nur gegen Unkraut

Mulchen ist ein wahres Multitalent im Garten. Es hält nicht nur unerwünschte Kräuter in Schach, sondern fördert auch das Bodenleben. Eine etwa 5 cm dicke Schicht aus Rindenmulch, Laub oder Grasschnitt tut Wunder. Denken Sie aber daran, einen kleinen Abstand zu den Stängeln zu lassen, damit keine Fäulnis entsteht. In meinem Garten hat sich diese Methode bestens bewährt.

Rückschnitt und Verjüngung: Für vitale Pflanzen

Regelmäßiger Rückschnitt hält Ihre Glockenblumen fit und kompakt. Nach der Hauptblüte können Sie die verblühten Stängel bodennah abschneiden – oft werden Sie mit einer zweiten, wenn auch etwas schwächeren Blüte belohnt. Im Spätherbst oder frühen Frühjahr steht dann der große Schnitt an. Lassen Sie dabei 5-10 cm der alten Stängel stehen. Alle paar Jahre empfiehlt sich zudem eine Verjüngungskur durch Teilung. Das gibt den Pflanzen neuen Schwung!

Krankheiten und Schädlinge: Vorbeugen ist besser als heilen

Glockenblumen sind zwar recht robust, aber auch sie können mal Probleme bekommen. Mehltau, Schnecken und Blattläuse sind die üblichen Verdächtigen. Der beste Schutz? Vorbeugung! Sorgen Sie für luftige Standorte und genügend Platz zwischen den Pflanzen. Gegen Schnecken helfen Schneckenzäune oder regelmäßiges Absammeln. Bei Blattläusen hat sich in meinem Garten ein kräftiger Wasserstrahl oder eine Schmierseifenlösung bewährt. Und vergessen Sie nicht die natürlichen Helfer: Marienkäfer sind wahre Blattlaus-Vertilger!

Gestaltungsideen mit Glockenblumen im Staudenbeet

Farbkombinationen: Ein Fest für die Augen

Mit Glockenblumen lassen sich wahre Farbsymphonien komponieren. Probieren Sie mal blaublühende Sorten wie die Karpaten-Glockenblume neben gelbem Sonnenhut – ein echter Hingucker! Oder wie wäre es mit weißen Glockenblumen als Akzent neben kräftig blühendem Rotem Sonnenhut? Für romantische Gemüter empfehle ich pastellfarbene Glockenblumen mit Rosen und Frauenmantel. Denken Sie bei der Planung an die Blütezeiten, damit Ihr Staudenbeet vom Frühsommer bis in den Herbst hinein ein Augenschmaus bleibt.

Höhenstaffelung: Struktur im Beet

Eine durchdachte Höhenstaffelung verleiht Ihrem Staudenbeet Tiefe und Struktur. Für den Vordergrund oder die Beetkanten eignen sich niedrige Polsterglockenblumen wie die Dalmatiner-Glockenblume perfekt. Im Mittelfeld können Sie mit der Pfirsichblättrigen Glockenblume punkten. Und für den Hintergrund? Da setzen hochwachsende Sorten wie die Pyramiden-Glockenblume beeindruckende vertikale Akzente. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild mit Spannung und Abwechslung.

Naturnahe Pflanzungen: Ein Stück Wildnis im Garten

Glockenblumen sind wie geschaffen für naturnahe Pflanzungen und Wildblumenwiesen. Heimische Arten wie die Rundblättrige oder Nesselblättrige Glockenblume fügen sich wunderbar in solche Beete ein. Kombinieren Sie sie doch mal mit Wildstauden wie Margeriten, Skabiosen und Wiesensalbei. Das sieht nicht nur toll aus, sondern bietet auch Insekten einen reich gedeckten Tisch. In meinem Garten summt und brummt es nur so, wenn diese Kombination in voller Blüte steht!

Glockenblumen als Bodendecker: Praktisch und schön

Einige Glockenblumenarten sind wahre Multitalente und eignen sich hervorragend als Bodendecker. Die Teppich-Glockenblume beispielsweise bildet dichte, niedrige Polster und fühlt sich in sonnigen bis halbschattigen Bereichen pudelwohl. Sie wächst sogar zwischen Steinen und in Mauerfugen – ein echter Allrounder! Auch die Dalmatiner-Glockenblume macht als Bodendecker eine gute Figur. Sie breitet sich zuverlässig aus, ohne dabei zu wuchern. Diese Arten sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern halten auch lästiges Unkraut in Schach.

Kreative Kombinationen: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf

Glockenblumen sind echte Teamplayer und harmonieren wunderbar mit anderen Stauden und Gräsern. Für einen natürlichen, präriehaften Look kombiniere ich gerne blaue oder violette Glockenblumen mit Gräsern wie Reitgras oder Rutenhirse. Der Kontrast zwischen den zarten Glockenblüten und den aufrechten Grashalmen ist einfach bezaubernd. Auch Kombinationen mit Storchschnabel und Frauenmantel ergeben malerische Beetbilder. Wer es etwas exotischer mag, kann Glockenblumen mit Taglilien oder Funkien zusammenbringen. Mein Tipp: Experimentieren Sie ruhig ein bisschen herum – die Vielseitigkeit der Glockenblumen lässt viel Raum für kreative Gestaltungen. In meinem Garten entdecke ich jedes Jahr neue, überraschende Kombinationen, die mich immer wieder begeistern.

Glockenblumen für jeden Gartenstil: Von Steingarten bis Balkon

Die Vielseitigkeit der Glockenblumen ist wirklich beeindruckend. In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich diese charmanten Stauden in den unterschiedlichsten Gartenszenarien eingesetzt und war jedes Mal aufs Neue begeistert von ihrer Anpassungsfähigkeit.

Kleine Schönheiten für Steingärten und Beetränder

Für Steingärten und Einfassungen sind niedrig wachsende Glockenblumen einfach perfekt. Die Karpaten-Glockenblume (Campanula carpatica) zum Beispiel, mit ihrer Höhe von etwa 20 cm, bildet wunderbare dichte Polster. Ihre blauen oder weißen Blüten erfreuen uns von Juni bis September. Ein echter Geheimtipp ist die Polster-Glockenblume (Campanula portenschlagiana). Sie wird nur 10-15 cm hoch, aber ihre violettblauen Blüten von Mai bis August sind ein wahrer Blickfang.

Klassische Staudenbeete mit mittelhohen Glockenblumen

In traditionellen Staudenbeeten setze ich gerne auf mittelhohe Glockenblumenarten. Die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) ist dabei einer meiner Favoriten. Mit 60-80 cm Höhe und ihren weißen oder blauen Blüten von Juni bis August ist sie ein echtes Schmuckstück. Nicht zu vergessen die Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), die mit 30-60 cm und violetten Blüten von Mai bis Juli bezaubert. Diese Arten harmonieren besonders gut mit anderen Stauden wie Rittersporn oder Frauenmantel - eine Kombination, die in meinem Garten immer wieder für Begeisterung sorgt.

Hoch hinaus: Glockenblumen als Hintergrundpflanzen

Für den Hintergrund von Staudenbeeten oder als Solitärpflanze empfehle ich höher wachsende Glockenblumenarten. Die Riesen-Glockenblume (Campanula latifolia) wird bis zu 1,5 m hoch und ihre blauen oder weißen Blüten von Juni bis August sind einfach majestätisch. Noch imposanter ist die Milch-Glockenblume (Campanula lactiflora), die sogar Höhen von bis zu 1,8 m erreicht. Ihre weißen oder blauen Blüten von Juli bis September sind ein echter Blickfang.

Hängende Glockenblumen für Balkone und Ampeln

Für Balkone und Hängekörbe gibt es spezielle hängende Glockenblumenarten, die ich besonders schätze. Die Hängepolster-Glockenblume (Campanula poscharskyana) bildet lange, überhängende Triebe und blüht in Blau oder Weiß von Juni bis September. Ein weiterer Favorit von mir ist die Dalmatiner-Glockenblume (Campanula garganica) mit ihren sternförmigen, blauen Blüten von Mai bis Juli. Diese Arten bringen einen Hauch von Sommerfrische auf jeden Balkon.

Der Jahreszyklus der Glockenblumen

Um Glockenblumen optimal zu pflegen, ist es wichtig, ihren natürlichen Rhythmus zu verstehen und entsprechend zu handeln. Hier ein kleiner Einblick in meinen Jahresplan für Glockenblumen:

Frühjahrserwachen

Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, geht's los! Ich entferne vorsichtig abgestorbene Pflanzenteile und lockere den Boden um die Pflanzen herum auf. Eine dünne Schicht Kompost oder gut verrotteter Mist als Dünger tut den Pflanzen jetzt gut. Das Frühjahr ist auch die ideale Zeit, um Glockenblumen zu teilen und umzupflanzen. Besonders spannend finde ich es, den beginnenden Austrieb zu beobachten - und natürlich schütze ich die zarten Triebe vor möglichen Spätfrösten.

Sommerliche Blütenpracht

Im Sommer zeigen Glockenblumen, was in ihnen steckt. Je nach Art beginnt die Blütezeit zwischen Mai und Juli und kann bis in den September hinein andauern. In dieser Zeit achte ich besonders auf regelmäßiges Gießen, vor allem in Trockenperioden. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung: Das Entfernen verblühter Blütenstände fördert eine längere Blütezeit. Bei hohen Arten setze ich gerne ein Stützgerüst ein oder binde sie an - so verhindere ich, dass sie bei starkem Wind umknicken.

Herbstliche Schönheit

Im Herbst neigt sich die Blütezeit dem Ende zu und die Samenbildung beginnt. Für die Vermehrung lasse ich gerne einige Samenstände an der Pflanze. Das Laub vieler Glockenblumenarten färbt sich im Herbst wunderschön und ich lasse es oft als natürlichen Schmuck im Garten stehen. Es gibt dem Garten eine ganz besondere herbstliche Atmosphäre.

Winterschutz

Obwohl die meisten Glockenblumenarten winterhart sind, gönne ich ihnen etwas extra Schutz. Das Laub lasse ich als natürlichen Frostschutz stehen. Bei empfindlichen Arten oder in Regionen mit sehr strengen Wintern hat sich eine Abdeckung mit Reisig oder Laub bewährt. Glockenblumen in Töpfen stelle ich an einen geschützten Ort und umwickle den Topf mit Isoliermaterial. Dabei achte ich darauf, dass der Boden nicht zu nass wird - Staunässe im Winter kann schnell zu Wurzelfäule führen.

Mit der richtigen Pflege und einer passenden Auswahl für Ihren Garten können Sie sich das ganze Jahr über an der Schönheit und Vielfalt der Glockenblumen erfreuen. Ob als Bodendecker, Beetstaude oder Hängepflanze - Glockenblumen sind wahre Allrounder, die jeden Garten bereichern.

Glockenblumen: Ein Paradies für Insekten und Naturliebhaber

Wie Glockenblumen Bienen und Co. anlocken

Die glockenförmigen Blüten dieser Pflanzen sind wahre Insektenmagnete. Sie produzieren reichlich Nektar und Pollen, was sie zu einer wertvollen Nahrungsquelle für verschiedene Bestäuber macht. Besonders faszinierend finde ich, wie geschickt Wildbienen und Hummeln mit ihren langen Rüsseln die tiefen Blüten erkunden. In meinem Garten beobachte ich oft, wie Hummeln regelrecht in die Blüten eintauchen und dabei ihren ganzen Körper mit Pollen bedecken - ein wunderbares Schauspiel der Natur!

Glockenblumen in naturnahen Gärten

Diese vielseitigen Pflanzen fügen sich harmonisch in naturnahe Gartenkonzepte ein. Sie lassen sich wunderbar mit anderen heimischen Wildstauden kombinieren und setzen reizvolle Akzente in Wildblumenwiesen oder am Rand von Gehölzgruppen. Durch ihre verschiedenen Wuchshöhen können Glockenblumen unterschiedliche Ebenen im Garten besetzen und so nicht nur optisch, sondern auch ökologisch Struktur schaffen. Das freut nicht nur das Auge des Betrachters, sondern bietet auch zahlreichen Kleintieren einen wertvollen Lebensraum.

Ein Beitrag zur Artenvielfalt

Mit Glockenblumen im Garten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Neben Nahrung für Bestäuber bieten sie auch Schutz und Nistmöglichkeiten für verschiedene Insekten. Einige Schmetterlingsarten nutzen Glockenblumen sogar als Futterpflanzen für ihre Raupen. In meinem eigenen Garten habe ich oft beobachtet, wie Vögel die Samenstände der Glockenblumen als Nahrungsquelle nutzen. So entsteht ein kleines, aber faszinierendes Ökosystem, das vielen Arten zugutekommt.

Erfolgreiche Kultivierung von Glockenblumen: Meine Erfahrungen und Tipps

Typische Fehler und wie man sie vermeidet

Ein häufiger Irrtum beim Anbau von Glockenblumen ist die falsche Standortwahl. Die meisten Arten bevorzugen sonnige bis halbschattige Plätze mit gut durchlässigen Böden. Staunässe kann schnell zu Wurzelfäule führen, also Vorsicht bei schweren Böden! Auch beim Düngen gilt: Weniger ist oft mehr. Zu viel des Guten führt meist zu üppigem Blattwuchs auf Kosten der Blüten. Bei der Pflanzung habe ich gelernt, dass die Pflanzen nicht zu tief gesetzt werden sollten, um Fäulnis zu vermeiden.

Pflege für langlebige Glockenblumen

Für eine lange Lebensdauer Ihrer Glockenblumen ist regelmäßige, aber nicht übertriebene Pflege der Schlüssel. Ein Rückschnitt nach der Blüte kann oft eine zweite Blüte im Spätsommer hervorlocken - ein schöner Bonus! Bei stark wuchernden Arten habe ich gute Erfahrungen mit einer Rhizomsperre gemacht. Im Frühjahr entferne ich abgestorbene Pflanzenteile und lockere den Boden vorsichtig auf. Eine Mulchschicht aus Kompost oder Laub im Herbst schützt nicht nur die Wurzeln vor Frost, sondern verbessert auch die Bodenstruktur.

Samenernte: Ein spannendes Abenteuer

Die Vermehrung über Samen ist bei vielen Glockenblumenarten erstaunlich einfach. Ich lasse gerne einige Blütenstände nach der Blüte stehen und beobachte gespannt, wie sich die Samenkapseln entwickeln. Sobald diese braun und trocken sind, ist Erntezeit! Mein Tipp: Schneiden Sie die ganzen Samenstände ab und lassen Sie sie in Papiertüten nachtrocknen. Die Samen können dann in luftdichten Behältern kühl und trocken bis zur nächsten Aussaat im Frühjahr aufbewahrt werden. Beachten Sie aber, dass einige Hybridsorgen möglicherweise nicht sortenecht aus Samen nachgezogen werden können - hier ist etwas Experimentierfreude gefragt!

Glockenblumen: Ein Fest für Augen und Natur

Glockenblumen sind wahre Alleskönner im Garten. Sie bezaubern nicht nur durch ihre Schönheit, sondern bieten auch einen echten ökologischen Mehrwert. Von bodendeckenden Arten bis zu stattlichen Exemplaren gibt es für jeden Gartenbereich die passende Glockenblume. Ihre Pflegeleichtigkeit macht sie zu idealen Begleitern für Hobbygärtner aller Erfahrungsstufen - glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung!

Die Farbpalette der Glockenblumen ist einfach beeindruckend. Von zartem Blau über kräftiges Violett bis hin zu reinem Weiß - hier findet wirklich jeder seinen Favoriten. Mit einer geschickten Kombination verschiedener Arten können Sie vom Frühjahr bis in den Herbst hinein blühende Akzente setzen und Ihren Garten in ein wahres Blütenparadies verwandeln.

Mein Rat an Sie: Experimentieren Sie in Ihrem Garten mit verschiedenen Glockenblumenarten. Kombinieren Sie sie mit anderen Stauden und beobachten Sie, wie sich Ihr Garten in einen lebendigen, summenden und brummenden Raum verwandelt. Mit etwas Pflege und Aufmerksamkeit werden Sie Jahr für Jahr mehr Freude an diesen vielseitigen Pflanzen haben. Glockenblumen bereichern nicht nur Ihren Garten, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz - eine wunderbare Symbiose von Schönheit und Ökologie!