Glockenblumen: Zierliche Schönheiten für den Naturgarten

Glockenblumen verzaubern mit ihrer anmutigen Erscheinung und locken zahlreiche Insekten an. Diese vielseitigen Pflanzen bereichern jeden naturnahen Garten auf einzigartige Weise.

Glockenblumen im Überblick

- Über 300 Arten in verschiedenen Größen und Farben

- Wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Hummeln

- Gedeihen an sonnigen bis halbschattigen Standorten

- Pflegeleicht mit natürlicher Ausbreitung

- Vielseitig einsetzbar im Garten

Die Bedeutung von Glockenblumen im Naturgarten

Glockenblumen sind wahre Schätze im naturnahen Garten. Ihre zierlichen, glockenförmigen Blüten in verschiedenen Blautönen, aber auch in Weiß oder Rosa, setzen bezaubernde Akzente. Doch ihre Bedeutung geht weit über das Ästhetische hinaus.

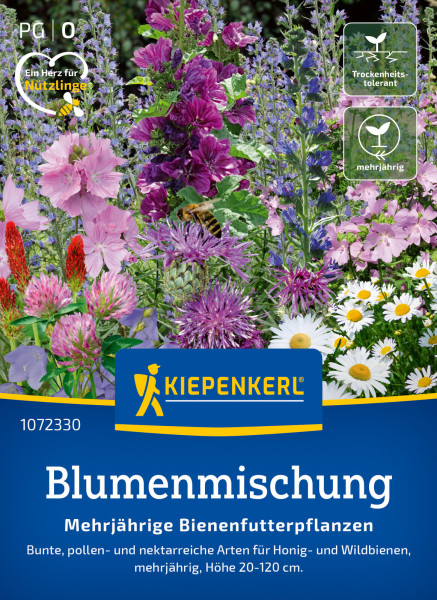

Als wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen, Hummeln und andere Insekten tragen Glockenblumen maßgeblich zur Förderung der Biodiversität bei. Ihre nektarreichen Blüten sind ein Magnet für eine Vielzahl von Bestäubern und bieten vom Frühjahr bis in den Herbst hinein eine verlässliche Futterquelle.

Ein weiterer Vorteil von Glockenblumen ist ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit. Sie kommen mit verschiedenen Bodenverhältnissen und Lichtsituationen zurecht, was sie zu idealen Kandidaten für naturnahe Gärten macht. Dort säen sie sich oft selbst aus und bilden natürliche Pflanzgemeinschaften.

Überblick über die Gattung Campanula

Die Gattung Campanula, zu der die Glockenblumen gehören, umfasst eine beeindruckende Vielfalt von über 300 Arten. Diese Fülle bietet für jeden Gartenbereich die passende Pflanze - von winzigen Polsterstauden bis hin zu stattlichen, über einen Meter hohen Exemplaren.

Die meisten Glockenblumenarten sind mehrjährig und winterhart, aber es gibt auch einjährige Sorten, die sich durch eine üppige Blütenfülle auszeichnen. Je nach Art erstreckt sich die Blütezeit von Mai bis September, wobei einige Sorten bei günstigen Bedingungen sogar bis in den Oktober hinein blühen.

Das Markenzeichen aller Glockenblumen sind natürlich ihre namensgebenden, glockenförmigen Blüten. Diese variieren in der Größe von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Die Blütenfarben reichen von verschiedenen Blautönen über Violett und Rosa bis hin zu reinem Weiß, was eine faszinierende Palette für die Gartengestaltung bietet.

Glockenblumenarten für den Naturgarten

Beliebte Arten und ihre Eigenschaften

Für den Naturgarten eignen sich besonders robuste und pflegeleichte Glockenblumenarten. Die Karpaten-Glockenblume (Campanula carpatica) beispielsweise bildet dichte Polster und ist ein hervorragender Bodendecker oder eine Bereicherung für Steingärten. Die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) hingegen wächst aufrecht und kann bis zu 80 cm hoch werden - eine echte Augenweide in naturnahen Staudenbeeten.

Eine besonders attraktive Art für Wildbienen ist die Wiesen-Glockenblume (Campanula patula). In der Natur findet man sie auf Wiesen und an Wegrändern, und sie lässt sich mühelos in Wildblumenwiesen integrieren. Die Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata) wiederum bildet dichte Blütenköpfe und ist ein echter Blickfang in jedem Naturgarten.

Wuchsformen: Bodendecker, Stauden, Kletterpflanzen

Die Vielfalt der Wuchsformen macht Glockenblumen zu wahren Allroundtalenten im Garten. Niedrige, polsterbildende Arten wie die Dalmatiner-Glockenblume (Campanula portenschlagiana) eignen sich hervorragend als Bodendecker oder zur Begrünung von Steingärten und Trockenmauern.

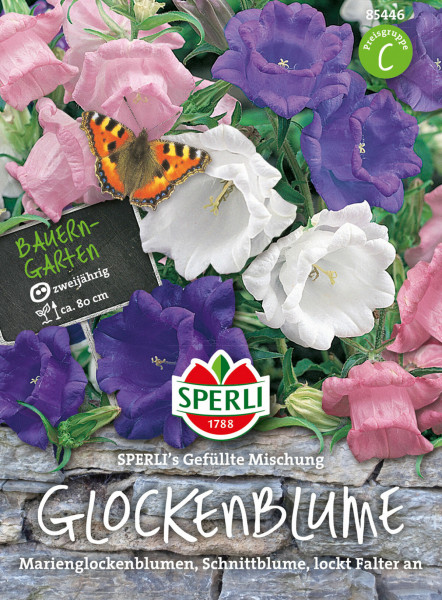

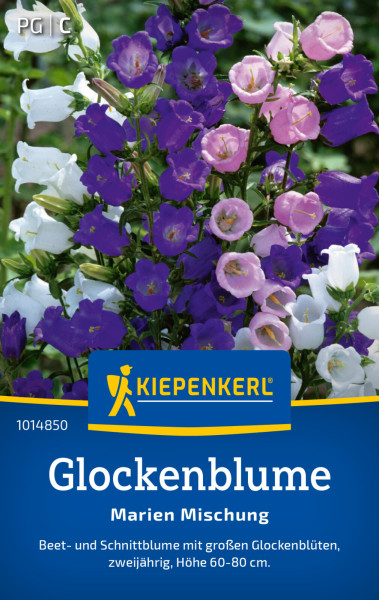

Aufrecht wachsende Stauden wie die Marien-Glockenblume (Campanula medium) setzen eindrucksvolle vertikale Akzente in Beeten und Rabatten. Einige Arten, wie die Hängepolster-Glockenblume (Campanula poscharskyana), entwickeln lange, überhängende Triebe und sind prädestiniert für Hängeampeln oder zur Begrünung von Mauerkronen.

Eine Besonderheit stellen kletternde Glockenblumen dar. Die Kletternde Glockenblume (Campanula rapunculoides) kann an Zäunen oder Gittern emporranken und so auch vertikale Flächen im Naturgarten zum Leben erwecken.

Blütenfarben und -formen

Die Blütenvielfalt der Glockenblumen ist schlichtweg beeindruckend. Neben den klassischen blauen und violetten Tönen gibt es auch Sorten mit weißen, rosa oder sogar zweifarbigen Blüten. Die Form der Blüten variiert von weit geöffneten, sternförmigen Blüten bis hin zu tiefen, geschlossenen Glocken.

Besonders interessant für Insekten sind Arten mit offenen Blüten, da diese leichter zugänglich sind. Die Ausbildung der Blüten hat auch Einfluss auf die Bestäuber: Während Hummeln oft die größeren, hängenden Glocken bevorzugen, sind kleinere Wildbienen häufiger an den offenen, flachen Blüten zu beobachten.

In meinem eigenen Garten habe ich eine bunte Mischung aus verschiedenen Glockenblumenarten angepflanzt. Es ist faszinierend zu beobachten, welche Vielfalt an Besuchern sie anlocken - von winzigen Wildbienen bis hin zu großen, pelzigen Hummeln. Ein wahres Insektenparadies!

Ökologische Bedeutung von Glockenblumen

Nahrungsquelle für Wildbienen und Hummeln

Glockenblumen spielen eine entscheidende Rolle als Nahrungsquelle für viele Insektenarten, insbesondere für Wildbienen und Hummeln. Ihre nektarreichen Blüten bieten eine wichtige Energiequelle, während der Pollen als Proteinlieferant für die Aufzucht des Nachwuchses dient.

Besonders wertvoll sind Glockenblumen für spezialisierte Bienenarten. Die Glockenblumen-Scherenbiene (Chelostoma campanularum) beispielsweise ist auf Glockenblumen als Pollenquelle angewiesen. Durch das Anpflanzen verschiedener Glockenblumenarten kann man also gezielt zum Schutz bedrohter Wildbienenarten beitragen - eine Möglichkeit, die ich in meinem Garten gerne nutze.

Förderung der Artenvielfalt im Garten

Glockenblumen tragen nicht nur zur Ernährung von Insekten bei, sondern fördern die gesamte Artenvielfalt im Garten. Durch ihre lange Blütezeit bieten sie über Monate hinweg Nahrung und Lebensraum für verschiedene Tierarten.

Neben Bienen und Hummeln profitieren auch Schmetterlinge, Schwebfliegen und andere Insekten von den Glockenblumen. Diese wiederum locken Vögel an, die sich von den Insekten ernähren. So entsteht ein komplexes Nahrungsnetz, das die Biodiversität im Garten erheblich steigert. Es ist faszinierend zu beobachten, wie eine einzelne Pflanzenart so viel Leben in den Garten bringen kann.

Rolle im Ökosystem des Naturgartens

Im Ökosystem des Naturgartens nehmen Glockenblumen eine wichtige Stellung ein. Als Pionierpflanzen besiedeln sie oft auch karge Standorte und bereiten den Boden für andere Pflanzen vor. Ihre Wurzeln lockern den Boden und verbessern dessen Struktur.

Durch ihre Fähigkeit zur Selbstaussaat tragen Glockenblumen zur natürlichen Dynamik des Gartens bei. Sie füllen Lücken in Beeten und schaffen so ein lebendiges, sich ständig wandelndes Gartenbild. Gleichzeitig bieten ihre Blätter und Stängel Unterschlupf für Kleinlebewesen und tragen so zur Strukturvielfalt im Garten bei.

In meinem eigenen Naturgarten konnte ich über die Jahre beobachten, wie sich um die ursprünglich gepflanzten Glockenblumen herum eine vielfältige Pflanzengemeinschaft entwickelt hat. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese zierlichen Pflanzen als Wegbereiter für ein reichhaltiges Gartenökosystem fungieren. Jedes Jahr bringt neue Überraschungen und zeigt, wie dynamisch und lebendig ein naturnaher Garten sein kann.

Standortansprüche und Bodenvorbereitung für Glockenblumen

Lichtverhältnisse: sonnig bis halbschattig

Glockenblumen sind wahre Anpassungskünstler, die sich sowohl an sonnigen als auch halbschattigen Plätzen wohlfühlen. Die meisten Arten bevorzugen jedoch einen Standort mit reichlich Sonnenschein oder leichtem Schatten. In meinem eigenen Garten habe ich festgestellt, dass Glockenblumen an Stellen mit mindestens 6 Stunden direkter Sonneneinstrahlung am prächtigsten gedeihen. Bei zu viel Schatten neigen sie dazu, sich zu strecken und weniger Blüten auszubilden - ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Pflanzen auf ihre Umgebung reagieren.

Bodenanforderungen: durchlässig und nährstoffreich

Der Traumbodem für Glockenblumen ist durchlässig und nährstoffreich. Sie mögen es gar nicht, wenn ihre Wurzeln im Wasser stehen. Ein lehmiger Sandboden oder sandiger Lehmboden mit guter Drainage ist ideal. Falls Ihr Gartenboden zu schwer ist, können Sie ihn verbessern, indem Sie Sand oder Kompost einarbeiten. Der pH-Wert sollte leicht sauer bis neutral sein, etwa zwischen 6,0 und 7,0. Es ist erstaunlich, wie anpassungsfähig diese Pflanzen sind, solange man ihnen die grundlegenden Bedingungen bietet.

Vorbereitung des Pflanzbeetes

Eine gründliche Bodenvorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg mit Glockenblumen. Hier sind einige Schritte, die sich bei mir bewährt haben:

- Befreien Sie das Beet von Unkraut und Steinen - quasi ein Frühjahrsputz für den Garten.

- Lockern Sie den Boden etwa 30 cm tief auf. Das ist wie eine Wellnessbehandlung für die Erde.

- Arbeiten Sie gut verrotteten Kompost oder Laubhumus ein. Das ist wie ein Vitamincocktail für den Boden.

- Bei schweren Böden mischen Sie etwas Sand unter. Das verbessert die Drainage und verhindert, dass die Wurzeln im Wasser stehen.

- Harken Sie die Oberfläche glatt. Ein ebenes Saatbeet ist der perfekte Startpunkt für Ihre Glockenblumen.

Mit diesen Vorbereitungen schaffen Sie optimale Bedingungen für Ihre Glockenblumen. Sie werden es Ihnen mit kräftigem Wachstum und einer Fülle von Blüten danken. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie dankbar Pflanzen für eine gute Vorbereitung sind.

Aussaat und Pflanzung von Glockenblumen

Direktsaat im Freiland

Die Direktsaat von Glockenblumen im Freiland ist eine einfache und kostengünstige Methode, die ich sehr schätze. Der ideale Zeitpunkt dafür liegt zwischen Mitte Mai und Ende Juni, wenn Frau Holle ihre Frostperiode beendet hat. Streuen Sie die winzigen Samen dünn auf die vorbereitete Fläche und drücken Sie sie sanft an. Da Glockenblumen Lichtkeimer sind, bedecken Sie die Samen nur hauchzart mit Erde. Halten Sie den Boden gleichmäßig feucht, bis die Samen gekeimt sind, was in der Regel nach 2-3 Wochen der Fall ist. Es ist jedes Mal wie ein kleines Wunder, wenn die ersten zarten Pflänzchen aus der Erde lugen.

Vorkultur und Auspflanzung

Für einen Frühstart können Sie Glockenblumen auch vorziehen. Säen Sie dafür ab März in Anzuchtschalen oder kleine Töpfe aus. Verwenden Sie eine nährstoffarme Aussaaterde und bedecken Sie die Samen nur leicht. Bei einer Temperatur von 15-18°C keimen die Samen innerhalb von 2-3 Wochen. Sobald die Sämlinge groß genug zum Handhaben sind, pikieren Sie sie in einzelne Töpfe. Nach den Eisheiligen, meist ab Mitte Mai, können Sie die vorgezogenen Pflanzen ins Freiland setzen. Es ist jedes Mal spannend zu sehen, wie sich die winzigen Sämlinge zu robusten Pflanzen entwickeln.

Optimaler Zeitpunkt und Methoden

Der beste Zeitpunkt für die Aussaat oder Pflanzung von Glockenblumen hängt von der jeweiligen Art und den klimatischen Bedingungen ab. Als Faustregel gilt:

- Frühjahrssaat: März bis April für Vorkultur

- Freilandsaat: Mitte Mai bis Ende Juni

- Herbstsaat: September bis Oktober für winterharte Arten

Bei der Pflanzung vorgezogener Glockenblumen oder gekaufter Jungpflanzen behandeln Sie die Wurzeln mit Samthandschuhen. Setzen Sie die Pflanzen so tief in die Erde, wie sie vorher im Topf standen. Gießen Sie nach dem Einpflanzen gründlich an - das ist wie ein Willkommenstrunk für die neuen Gartenbewohner.

Pflanzabstände und Gruppierung

Die richtigen Pflanzabstände sind entscheidend für eine gesunde Entwicklung der Glockenblumen. Sie variieren je nach Art und Sorte:

- Kleinwüchsige Arten: 20-30 cm Abstand

- Mittelgroße Arten: 30-40 cm Abstand

- Großwüchsige Arten: 40-50 cm Abstand

Glockenblumen machen sich besonders gut in Gruppen. Pflanzen Sie sie in ungeraden Zahlen, zum Beispiel 3, 5 oder 7 Pflanzen pro Gruppe. Das ergibt ein natürlicheres Bild. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, verschiedene Glockenblumenarten mit unterschiedlichen Blütezeiten zu kombinieren. So habe ich den ganzen Sommer über ein Blütenmeer von Glockenblumen - ein wahres Fest für die Augen und die Insekten!

Mit der richtigen Vorbereitung und Pflanzung legen Sie den Grundstein für einen prächtigen Glockenblumengarten. Beobachten Sie, wie sich Ihre Pflanzen entwickeln, und passen Sie die Pflege bei Bedarf an. Jeder Garten ist einzigartig, und mit etwas Erfahrung und Geduld werden Sie schnell herausfinden, was Ihren Glockenblumen am besten bekommt. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der jedes Jahr neue Überraschungen und Freuden bereithält.

Pflege und Wartung von Glockenblumen

Bewässerung und Feuchtigkeit

Glockenblumen sind erstaunlich genügsam, wenn es um Wasser geht. In der Regel reicht der natürliche Regen völlig aus. Allerdings sollten Sie in Trockenzeiten, besonders im ersten Jahr nach der Pflanzung, ein wachsames Auge haben. Gießen Sie am besten morgens und direkt an der Wurzel - das mögen die Pflanzen am liebsten und es beugt Pilzbefall vor. Eine Mulchschicht aus Rindenschnitzeln oder Laub kann wie eine natürliche Feuchtigkeitssperre wirken.

Düngung: Weniger ist mehr

Bei der Düngung gilt für Glockenblumen: Zurückhaltung ist Trumpf. Sie sind wahre Meister darin, mit den vorhandenen Bodennährstoffen hauszuhalten. Zu viel des Guten kann sogar kontraproduktiv sein und das Blattwachstum auf Kosten der Blüten fördern. Wenn überhaupt, reicht eine Portion Kompost oder organischer Langzeitdünger im Frühjahr vollkommen aus.

Rückschnitt und Verjüngung

Verblühte Stängel können Sie getrost bodennah abschneiden. Das verbessert nicht nur die Optik, sondern regt manche Arten sogar zu einer zweiten Blüte an - quasi ein Sommernachschlag. Bei den etwas übermütigen Sorten wie der Karpaten-Glockenblume kann ein beherzter Rückschnitt im Frühjahr wahre Wunder bewirken. Es hält die Pflanze kompakt und sorgt für frischen Wind in Ihrem Garten.

Überwinterung und Frostschutz

Die meisten Glockenblumen sind echte Winterhelden und brauchen keinen besonderen Schutz. In Regionen, wo der Winter besonders bissig ist, oder für die zarteren Sorten, kann eine Decke aus Laub oder Reisig nicht schaden. Wichtiger als Kälteschutz ist oft der Schutz vor Staunässe im Winter. Eine gute Bodendrainage ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Vermehrung und Ausbreitung von Glockenblumen

Natürliche Selbstaussaat

Viele Glockenblumen sind wahre Meister der Vermehrung. Ihre winzigen Samen lassen sich vom Wind tragen und tauchen oft an den überraschendsten Stellen auf. Das kann zu einer regelrechten Glockenblumen-Invasion führen - was durchaus charmant sein kann. Wer's lieber geordnet mag, kann die verblühten Blütenstände vor der Samenreife entfernen. So behalten Sie die Zügel in der Hand.

Teilung etablierter Pflanzen

Eine bewährte Methode zur Vermehrung ist die Teilung größerer Horste im Frühjahr oder Herbst. Graben Sie die Pflanze aus und teilen Sie den Wurzelballen mit einem scharfen Spaten oder Messer. Jedes Teilstück sollte mehrere Triebe und gesunde Wurzeln haben. Pflanzen Sie die Teile sofort wieder ein und gönnen Sie ihnen einen kräftigen Schluck Wasser. Es ist faszinierend zu beobachten, wie aus einem großen Exemplar plötzlich mehrere entstehen.

Stecklinge und vegetative Vermehrung

Einige Glockenblumenarten lassen sich hervorragend über Stecklinge vermehren. Schneiden Sie im Frühsommer etwa 10 cm lange, nicht blühende Triebspitzen ab und entfernen Sie die unteren Blätter. Stecken Sie diese grünen Hoffnungsträger in sandiges Substrat und halten Sie es feucht. Mit etwas Glück und Geduld sollten sich nach einigen Wochen Wurzeln gebildet haben.

Glockenblumen in der Gartengestaltung

Kombinationen mit anderen Naturgartenpflanzen

Glockenblumen sind wahre Teamplayer im Naturgarten. Sie harmonieren wunderbar mit anderen Stauden wie Storchschnabel, Frauenmantel oder Katzenminze. Zu Gräsern wie Federgras oder Lampenputzergras bilden sie einen reizvollen Kontrast - wie eine natürliche Choreographie. In Steingärten fühlen sich niedrige Arten wie die Karpaten-Glockenblume pudelwohl zwischen Polsterpflanzen und anderen Steingartengewächsen.

Einsatz in Staudenbeeten und Wildblumenwiesen

In Staudenbeeten setzen Glockenblumen farbenfrohe Akzente. Höhere Arten wie die Pfirsichblättrige Glockenblume machen sich prima als Hintergrundkulisse, während sich niedrige Sorten im Vordergrund tummeln können. In Wildblumenwiesen fügen sich besonders einheimische Arten wie die Rundblättrige Glockenblume nahtlos ein und fördern nebenbei die Artenvielfalt - ein echter Gewinn für jedes Ökosystem.

Glockenblumen als Strukturelemente im Garten

Mit ihren aufrechten Blütenstängeln bringen Glockenblumen eine vertikale Note in den Garten. Höhere Arten wie die Marien-Glockenblume können als natürliche Sichtschutz-Elemente dienen - eine charmante Alternative zu starren Zäunen. Kletternde Glockenblumen wie die Waldrebe-Glockenblume sind perfekt zur Begrünung von Zäunen oder Pergolen. Und für alle, die es etwas kompakter mögen: In Kübeln und Balkonkästen sorgen kompakte Sorten für ein Stück Natur auf Terrasse und Balkon.

Wenn Glockenblumen kränkeln: Herausforderungen und Lösungen

Obwohl Glockenblumen im Allgemeinen recht robust sind, können sie gelegentlich von Krankheiten und Schädlingen heimgesucht werden. Zwei häufige Übeltäter sind Mehltau, der sich als weißer, mehliger Belag auf den Blättern zeigt, und Rost, erkennbar an orangefarbenen Flecken.

Um solchen Problemen vorzubeugen, achte ich besonders auf gute Luftzirkulation. Das bedeutet, die Pflanzen nicht zu dicht zu setzen und sie regelmäßig auszulichten. Beim Gießen bevorzuge ich den frühen Morgen und vermeide es, die Blätter zu befeuchten - das mögen Pilze nämlich gar nicht.

Was Schädlinge angeht, können Schnecken und Blattläuse manchmal zur Plage werden. Gegen die Schleim-Armee setze ich auf Barrieren aus Schneckenkorn oder greife zu natürlichen Alternativen wie Kaffeesatz. Bei Blattläusen vertraue ich zunächst auf ihre natürlichen Feinde, und nur wenn's gar nicht anders geht, kommt eine Schmierseifenlösung zum Einsatz.

Der sanfte Weg: Natürliche Bekämpfungsmethoden

In meinem naturnahen Garten stehe ich voll und ganz auf der Seite der biologischen Schädlingsbekämpfung. Nützlinge wie Florfliegen oder Schlupfwespen sind wahre Helden im Kampf gegen Blattläuse. Gegen Pilzkrankheiten hat sich eine Spritzung mit verdünnter Magermilch als überraschend effektiv erwiesen. Auch selbst angesetzte Jauchen aus Knoblauch oder Brennnesseln können vorbeugend Wunder wirken.

Sollte der Befall mal stärker sein, greife ich beherzt zur Schere und entferne großzügig die betroffenen Pflanzenteile. Das fördert nicht nur gesunden Neuaustrieb, sondern stoppt auch die weitere Ausbreitung der Krankheit. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Pflanzen oft selbst regenerieren, wenn man ihnen nur die Chance dazu gibt.

Mehr als nur schön: Ernte und Verwendung von Glockenblumen

Glockenblumen sind wahre Multitalente - nicht nur im Beet, sondern auch in der Vase machen sie eine gute Figur. Als Schnittblumen bringen sie ein Stück Sommergarten ins Haus. Ich schneide die Blütenstiele am liebsten frühmorgens, wenn die Pflanzen noch voller Lebenskraft stecken. In der Vase halten sie bei regelmäßigem Wasserwechsel etwa eine Woche - ein kleines Sommerwunder auf dem Küchentisch.

Besonders charmant wirken Glockenblumen in Kombination mit anderen Wiesenblumen wie Margeriten oder Schafgarbe - fast wie ein Spaziergang durch eine blühende Sommerwiese. Wer die Blütenpracht länger genießen möchte, kann die Glockenblumen auch trocknen. Dafür binde ich kleine Sträuße und hänge sie kopfüber an einem luftigen, dunklen Ort auf. So bewahren sie ihre zarte Schönheit auch über den Winter.

Samenernte: Ein Blick in die Zukunft des Gartens

Für alle, die ihren Glockenblumenbestand vergrößern oder neue Flächen besiedeln möchten, lohnt sich die Samenernte. Ich lasse dafür einige Blüten ganz bewusst verblühen und beobachte gespannt, wie sich die Samenkapseln braun verfärben. Kurz bevor sie aufplatzen, schneide ich sie ab und lasse sie in Papiertüten nachtrocknen. Die winzigen Samen können dann gesiebt und bis zur Frühjahrsaussaat kühl und trocken gelagert werden. Es ist jedes Mal wieder erstaunlich, wie aus diesen Staubkörnchen im nächsten Jahr prächtige Pflanzen entstehen.

Glockenblumen als Hotspots der Biodiversität

In meinem Naturgarten sind Glockenblumen wahre Insektenmagnete. Es ist eine Freude zu beobachten, wie Wildbienen und Hummeln die nektarreichen Blüten regelrecht belagern. Oft erwische ich mich dabei, wie ich minutenlang fasziniert zusehe, wenn sich die pelzigen Brummer in die Blütenkelche zwängen, um an den süßen Saft zu gelangen - ein echtes Naturschauspiel direkt vor der Haustür.

Aber nicht nur Bestäuber profitieren von den Glockenblumen. Auch viele andere Nützlinge wie Schwebfliegen oder Florfliegen fühlen sich von ihnen angezogen. Diese kleinen Helfer unterstützen wiederum die biologische Schädlingskontrolle im gesamten Garten - ein perfektes Beispiel dafür, wie alles in der Natur miteinander verbunden ist.

Mikrohabitate: Kleine Welten voller Leben

Interessanterweise tragen Glockenblumen auch nach der Blüte zur Artenvielfalt bei. Die vertrockneten Stängel und Samenkapseln bieten Unterschlupf für Insekten und andere Kleintiere. Oft beobachte ich, wie Vögel die Samen aus den Kapseln picken - ein kostenloses Vogelrestaurant sozusagen. Aus diesem Grund lasse ich einen Teil der Pflanzen bis zum Frühjahr stehen, bevor ich sie zurückschneide. Es mag vielleicht etwas unordentlich aussehen, aber für die Tierwelt ist es ein wahres Paradies.

In dichten Beständen bilden Glockenblumen am Boden eine schützende Vegetationsschicht. Hier finden Laufkäfer, Spinnen und andere Bodenbewohner ein Zuhause. So entstehen vielfältige Mikrohabitate, die den ökologischen Wert des Gartens enorm steigern. Es ist faszinierend zu sehen, wie eine einzelne Pflanzenart ein ganzes Ökosystem bereichern kann.

Ein Plädoyer für Glockenblumen im Naturgarten

Alles in allem sind Glockenblumen echte Allround-Talente für den naturnahen Garten. Sie bestechen nicht nur durch ihre Schönheit, sondern leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Artenvielfalt. Ob als Bodendecker, in der Staudenrabatte oder verwildert in der Blumenwiese - für jede Ecke des Gartens gibt es passende Arten und Sorten.

Mit ihrer Genügsamkeit und Widerstandsfähigkeit sind Glockenblumen auch für Gartenneulinge bestens geeignet. Wer einmal damit angefangen hat, wird schnell die Faszination dieser vielseitigen Pflanzen entdecken. Bei der nächsten Gartenplanung lohnt es sich definitiv, ein Plätzchen für Glockenblumen vorzusehen. Ihr Garten - und die gesamte Insektenwelt - werden es Ihnen danken. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie dabei auch Ihre ganz persönliche Lieblingssorte!