Hülsenfrüchte: Natürliche Bodenverbesserer für eine nachhaltige Landwirtschaft

Hülsenfrüchte sind wahre Multitalente in der Landwirtschaft. Sie bereichern nicht nur unseren Speiseplan, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Bodenqualität.

Schlüsselpunkte zur Bodenverbesserung durch Hülsenfrüchte

- Natürliche Stickstoff-Fixierung

- Verbesserung der Bodenstruktur

- Erhöhung der Wasserhaltekapazität

- Förderung der Bodenfruchtbarkeit

Was sind Hülsenfrüchte?

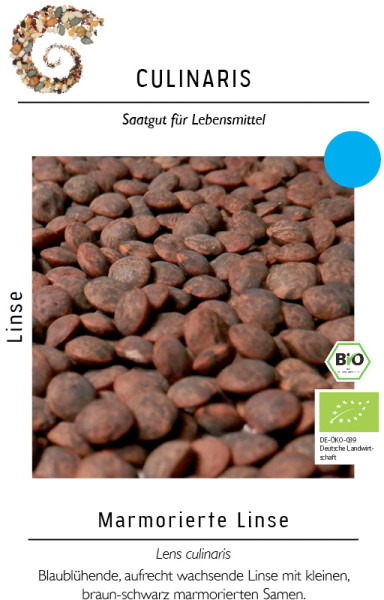

Hülsenfrüchte, auch als Leguminosen bekannt, sind Pflanzen, deren Samen in Hülsen wachsen. Zu dieser vielfältigen Pflanzenfamilie gehören bekannte Vertreter wie Erbsen, Bohnen, Linsen und Sojabohnen. Was sie besonders macht, ist ihre Fähigkeit, in Symbiose mit Bodenbakterien zu leben und dadurch Stickstoff aus der Luft zu binden.

Die Bedeutung der Bodenqualität in der Landwirtschaft

Ein gesunder Boden ist das Fundament einer erfolgreichen Landwirtschaft. Er versorgt Pflanzen mit Nährstoffen, speichert Wasser und bietet Lebensraum für unzählige Mikroorganismen. Die Bodenqualität beeinflusst direkt die Ernteerträge, die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten und die langfristige Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion.

Herausforderungen für die Bodengesundheit

Leider steht die Bodengesundheit vielerorts unter Druck. Intensive Bewirtschaftung, Erosion und der übermäßige Einsatz von Düngemitteln haben in vielen Regionen zu einer Verschlechterung der Bodenqualität geführt. Hier kommen Hülsenfrüchte ins Spiel – sie können helfen, diese Trends umzukehren.

Die Rolle von Hülsenfrüchten als Bodenverbesserer

Hülsenfrüchte sind wahre Alleskönner, wenn es um die Verbesserung der Bodenqualität geht. Ihre Wirkung ist vielfältig und reicht von der Anreicherung des Bodens mit Stickstoff bis hin zur Verbesserung der Bodenstruktur.

Stickstoff-Fixierung: Der Schlüssel zur Bodenfruchtbarkeit

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Hülsenfrüchten ist ihre Fähigkeit zur Stickstoff-Fixierung. In Zusammenarbeit mit speziellen Bodenbakterien, den sogenannten Rhizobien, können sie atmosphärischen Stickstoff in eine für Pflanzen nutzbare Form umwandeln. Dies ist ein natürlicher Prozess, der den Bedarf an künstlichen Stickstoffdüngern erheblich reduzieren kann.

Der Prozess der biologischen Stickstofffixierung

Die biologische Stickstofffixierung ist ein faszinierender Vorgang. An den Wurzeln der Hülsenfrüchte bilden sich kleine Knöllchen, in denen die Rhizobien leben. Diese Bakterien wandeln den Luftstickstoff in Ammonium um, welches die Pflanze direkt aufnehmen kann. Im Gegenzug versorgt die Pflanze die Bakterien mit Kohlenhydraten aus der Photosynthese – eine perfekte Symbiose.

Symbiose zwischen Hülsenfrüchten und Rhizobien

Die Partnerschaft zwischen Hülsenfrüchten und Rhizobien ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Symbiose in der Natur. Die Bakterien dringen durch die Wurzelhaare in die Pflanze ein und lösen die Bildung der charakteristischen Wurzelknöllchen aus. In diesen spezialisierten Strukturen findet der eigentliche Prozess der Stickstofffixierung statt.

Vorteile der Stickstofffixierung für den Boden und nachfolgende Kulturen

Die Vorteile dieser natürlichen Stickstofffixierung sind beachtlich. Nicht nur die Hülsenfrüchte selbst profitieren davon, sondern auch nachfolgende Kulturen. Ein Teil des fixierten Stickstoffs verbleibt im Boden und steht späteren Anbaupflanzen zur Verfügung. Dies kann den Bedarf an künstlichen Düngemitteln deutlich reduzieren, was sowohl ökonomisch als auch ökologisch vorteilhaft ist.

Verbesserung der Bodenstruktur durch Hülsenfrüchte

Neben der Stickstoff-Fixierung tragen Hülsenfrüchte auch zur Verbesserung der physikalischen Bodenstruktur bei. Ihre tiefreichenden Wurzelsysteme lockern den Boden auf und schaffen ein günstiges Milieu für Bodenlebewesen.

Tiefwurzelnde Eigenschaften von Hülsenfrüchten

Viele Hülsenfrüchte, wie beispielsweise Luzerne oder Lupinen, bilden tiefreichende Pfahlwurzeln aus. Diese können bis zu mehreren Metern in den Boden vordringen und dabei verdichtete Bodenschichten durchbrechen. Dadurch verbessern sie nicht nur die Durchlüftung des Bodens, sondern erschließen auch tiefere Nährstoff- und Wasserreserven.

Auswirkungen auf Bodenverdichtung und Durchlüftung

Die Wurzeln der Hülsenfrüchte hinterlassen nach ihrem Absterben ein Netzwerk feiner Kanäle im Boden. Diese verbessern die Bodenstruktur nachhaltig, indem sie die Durchlüftung fördern und die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Ein gut durchlüfteter Boden bietet optimale Bedingungen für das Wachstum nachfolgender Kulturen und fördert die Aktivität nützlicher Bodenorganismen.

Erhöhung der Wasserhaltekapazität des Bodens

Die von Hülsenfrüchten verbesserte Bodenstruktur wirkt sich auch positiv auf die Wasserhaltekapazität aus. Ein lockerer, humusreicher Boden kann mehr Wasser speichern und es den Pflanzen in Trockenperioden zur Verfügung stellen. Dies ist besonders in Zeiten des Klimawandels, mit zunehmenden Wetterextremen, von großer Bedeutung für eine stabile landwirtschaftliche Produktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hülsenfrüchte wahre Wunderpflanzen für die Bodenverbesserung sind. Ihre Fähigkeit zur Stickstoff-Fixierung, gepaart mit ihren positiven Auswirkungen auf die Bodenstruktur, macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für eine nachhaltige Landwirtschaft. Durch den gezielten Einsatz von Hülsenfrüchten in Fruchtfolgen und als Zwischenfrüchte können Landwirte die Bodenqualität verbessern, Düngemittel einsparen und gleichzeitig die Erträge stabilisieren.

Anreicherung organischer Substanz: Der Schlüssel zur Bodenfruchtbarkeit

Hülsenfrüchte spielen eine entscheidende Rolle bei der Anreicherung organischer Substanz im Boden. Diese Pflanzen sind wahre Multitalente, wenn es um die Verbesserung der Bodenqualität geht. Aber warum ist organische Substanz eigentlich so wichtig für unseren Boden?

Die Bedeutung organischer Substanz für die Bodenqualität

Organische Substanz ist sozusagen das Lebenselixier unseres Bodens. Sie besteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, Mikroorganismen und anderen organischen Materialien. Ohne sie wäre unser Boden nicht mehr als leblose Krümel. Die organische Substanz erfüllt mehrere wichtige Funktionen:

- Sie verbessert die Bodenstruktur und macht ihn lockerer

- Sie erhöht die Wasserspeicherkapazität

- Sie ist Nahrungsquelle für Bodenlebewesen

- Sie hilft bei der Nährstoffspeicherung und -freisetzung

Kurz gesagt: Je mehr organische Substanz im Boden ist, desto fruchtbarer und widerstandsfähiger ist er.

Der Beitrag von Hülsenfrüchten zur Humusbildung

Hülsenfrüchte sind wahre Meister, wenn es um die Anreicherung organischer Substanz geht. Durch ihr ausgedehntes Wurzelsystem und die Symbiose mit Knöllchenbakterien tragen sie auf mehreren Ebenen zur Humusbildung bei:

- Wurzelrückstände: Nach der Ernte verbleiben die Wurzeln im Boden und werden zu wertvollem Humus umgewandelt.

- Blattmasse: Abgefallene Blätter werden von Bodenorganismen zersetzt und in organische Substanz umgewandelt.

- Stickstoffreiche Biomasse: Durch die Stickstofffixierung produzieren Hülsenfrüchte besonders nährstoffreiche Biomasse, die den Humusaufbau fördert.

Ein Beispiel aus meinem eigenen Garten: Nachdem ich letztes Jahr Erbsen angebaut hatte, war der Boden im nächsten Frühjahr spürbar lockerer und dunkler. Das ist ein deutliches Zeichen für die Zunahme organischer Substanz.

Langfristige Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit

Die positiven Effekte von Hülsenfrüchten auf die Bodenfruchtbarkeit sind nicht nur kurzfristig spürbar. Über Jahre hinweg kann der regelmäßige Anbau von Hülsenfrüchten zu einer deutlichen Verbesserung der Bodenqualität führen. Studien haben gezeigt, dass Felder, auf denen regelmäßig Hülsenfrüchte angebaut wurden, nach 10 Jahren einen um bis zu 20% höheren Gehalt an organischer Substanz aufwiesen als vergleichbare Felder ohne Hülsenfrüchte.

Diese langfristigen Verbesserungen wirken sich positiv auf verschiedene Aspekte aus:

- Erhöhte Erträge bei Folgekulturen

- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Erosion

- Geringerer Bedarf an künstlichen Düngemitteln

- Stabileres Bodengefüge

Es ist wie bei einer guten Investition: Der Anbau von Hülsenfrüchten zahlt sich langfristig aus und macht den Boden fit für die Zukunft.

Förderung der Biodiversität durch Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte sind nicht nur Bodenverbesserer, sondern auch wahre Biodiversitäts-Booster. Sie schaffen ein Ökosystem im Kleinen, das weit über die Pflanze selbst hinausgeht.

Hülsenfrüchte als Lebensraum für Bodenorganismen

Wer schon mal eine Hülsenfruchtpflanze aus dem Boden gezogen hat, weiß: Da ist ordentlich was los unter der Erde! Die Wurzeln von Hülsenfrüchten bieten einen idealen Lebensraum für eine Vielzahl von Bodenorganismen:

- Rhizobien: Diese Bakterien leben in Symbiose mit den Wurzeln und fixieren Stickstoff.

- Mykorrhiza-Pilze: Sie gehen eine Partnerschaft mit den Wurzeln ein und verbessern die Nährstoffaufnahme.

- Regenwürmer: Sie werden von der erhöhten organischen Substanz angezogen und lockern den Boden auf.

- Mikroorganismen: Eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen findet im Wurzelbereich ideale Lebensbedingungen.

Es ist faszinierend zu sehen, wie eine einzige Pflanze ein ganzes Untergrund-Ökosystem erschaffen kann!

Auswirkungen auf die mikrobielle Vielfalt im Boden

Die mikrobielle Vielfalt im Boden ist ein oft übersehener, aber enorm wichtiger Aspekt der Bodengesundheit. Hülsenfrüchte fördern diese Vielfalt auf mehreren Ebenen:

- Wurzelausscheidungen: Hülsenfrüchte geben über ihre Wurzeln verschiedene Substanzen ab, die als Nahrung für Mikroorganismen dienen.

- pH-Wert-Regulierung: Durch ihre Fähigkeit, den Boden-pH zu beeinflussen, schaffen Hülsenfrüchte günstige Bedingungen für verschiedene Mikrobenarten.

- Stickstoffanreicherung: Der fixierte Stickstoff kommt nicht nur der Pflanze, sondern auch den Bodenmikroben zugute.

In meiner Arbeit als Biologin habe ich Bodenproben von Feldern mit und ohne Hülsenfrüchte verglichen. Der Unterschied war beeindruckend: Die Felder mit Hülsenfrüchten wiesen eine deutlich höhere mikrobielle Diversität auf.

Bedeutung für das gesamte Ökosystem

Die positiven Effekte von Hülsenfrüchten beschränken sich nicht nur auf den Boden. Sie wirken sich auf das gesamte Ökosystem aus:

- Insekten: Die Blüten vieler Hülsenfrüchte sind wichtige Nahrungsquellen für Bienen und andere Bestäuber.

- Vögel: Samen von Hülsenfrüchten dienen als Nahrung für verschiedene Vogelarten.

- Säugetiere: Kleinsäuger finden in Hülsenfruchtfeldern Schutz und Nahrung.

- Pflanzenvielfalt: Durch die Verbesserung der Bodenqualität können auch andere Pflanzenarten besser gedeihen.

Es ist erstaunlich zu sehen, wie eine Pflanzengruppe so weitreichende positive Effekte haben kann. In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie die Anzahl der Insekten und Vögel zunahm, nachdem ich mehr Hülsenfrüchte angebaut hatte.

Erosionsschutz durch Hülsenfrüchte: Natürliche Bodenwächter

Erosion ist ein schleichender Prozess, der unsere wertvollen Böden bedroht. Hülsenfrüchte können hier als natürliche Schutzschilde fungieren und helfen, unsere Böden zu bewahren.

Mechanismen des Erosionsschutzes

Hülsenfrüchte bieten auf verschiedene Weise Schutz vor Erosion:

- Wurzelsystem: Die tiefen und verzweigten Wurzeln von Hülsenfrüchten halten den Boden zusammen und verhindern, dass er weggespült wird.

- Bodenbedeckung: Dichte Bestände von Hülsenfrüchten schützen den Boden vor dem direkten Aufprall von Regentropfen.

- Verbesserung der Bodenstruktur: Durch die Anreicherung organischer Substanz wird der Boden stabiler und weniger anfällig für Erosion.

- Wasserspeicherung: Der verbesserte Humusgehalt erhöht die Wasserspeicherkapazität des Bodens, was Oberflächenabfluss reduziert.

Ich erinnere mich an einen Starkregen letzten Sommer: Während auf dem Nachbarfeld ohne Hülsenfrüchte tiefe Rinnen entstanden, blieb mein Erbsenfeld nahezu unversehrt.

Vergleich mit anderen Kulturpflanzen

Im Vergleich zu vielen anderen Kulturpflanzen schneiden Hülsenfrüchte beim Erosionsschutz besonders gut ab:

- Mais und Soja: Diese Reihenkulturen lassen oft viel Boden unbedeckt und sind daher erosionsanfälliger.

- Getreide: Zwar bieten sie eine gute Bodenbedeckung, haben aber ein weniger ausgeprägtes Wurzelsystem als viele Hülsenfrüchte.

- Kartoffeln: Der Anbau führt oft zu einer starken Bodenbewegung und erhöht das Erosionsrisiko.

Studien haben gezeigt, dass Felder mit Hülsenfrüchten im Vergleich zu Maisfeldern bis zu 60% weniger Bodenabtrag aufweisen können. Das ist ein beachtlicher Unterschied!

Langfristige Bodenerhaltung durch Hülsenfrüchteanbau

Der regelmäßige Anbau von Hülsenfrüchten kann zu einer langfristigen Verbesserung der Bodenstruktur und damit zu einem nachhaltigen Erosionsschutz führen:

- Humusaufbau: Über Jahre hinweg erhöht sich der Humusgehalt, was den Boden stabiler macht.

- Verbesserung der Bodenstruktur: Die Krümelstruktur wird verbessert, was die Wasserinfiltration erhöht und Oberflächenabfluss reduziert.

- Förderung des Bodenlebens: Regenwürmer und andere Bodentiere schaffen stabile Bodengänge, die Wasser schneller aufnehmen können.

Ein Landwirt aus meiner Nachbarschaft hat nach 10 Jahren regelmäßigem Hülsenfrüchteanbau festgestellt, dass seine Felder deutlich weniger erosionsanfällig sind als früher. Er spart jetzt sogar Geld, weil er weniger Bodenverluste hat und weniger düngen muss.

Der Anbau von Hülsenfrüchten ist also nicht nur gut für die aktuelle Ernte, sondern eine Investition in die Zukunft unserer Böden. Es ist ein Beispiel dafür, wie wir mit der Natur arbeiten können, anstatt gegen sie. Und das Beste daran? Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es im großen Stil auf dem Feld oder im Kleinen im eigenen Garten.

Hülsenfrüchte in der Fruchtfolge: Ein Segen für den Boden

Wer seinen Garten oder Acker nachhaltig bewirtschaften möchte, kommt an Hülsenfrüchten nicht vorbei. Diese vielseitigen Pflanzen sind wahre Alleskönner, wenn es um die Verbesserung der Bodenqualität geht. Schauen wir uns mal an, warum Hülsenfrüchte in der Fruchtfolge so wertvoll sind.

Vorteile der Integration von Hülsenfrüchten in die Fruchtfolge

Hülsenfrüchte sind echte Bodenverbesserer. Sie bringen eine Reihe von Vorteilen mit sich:

- Stickstofffixierung: Durch ihre Symbiose mit Knöllchenbakterien können Hülsenfrüchte Luftstickstoff binden und im Boden anreichern.

- Auflockerung des Bodens: Ihre tiefgehenden Wurzeln lockern verdichtete Böden auf und verbessern die Bodenstruktur.

- Unterbrechung von Krankheitszyklen: Als Nicht-Wirtspflanzen für viele Schädlinge und Krankheitserreger anderer Kulturen unterbrechen sie deren Vermehrungszyklen.

- Förderung des Bodenlebens: Hülsenfrüchte regen die Aktivität von Bodenmikroorganismen an.

Optimale Rotationsstrategien

Um das Beste aus Hülsenfrüchten herauszuholen, sollte man ein paar Dinge beachten:

- Anbaupause: Zwischen zwei Hülsenfruchtanbau sollten mindestens 3-4 Jahre liegen, um Fruchtfolgekrankheiten zu vermeiden.

- Vorfrucht: Hülsenfrüchte gedeihen gut nach Getreide oder Hackfrüchten.

- Nachfrucht: Starkzehrer wie Mais oder Weizen profitieren besonders von Hülsenfrüchten als Vorfrucht.

- Mischkultur: Der gemeinsame Anbau von Hülsenfrüchten mit Getreide (z.B. Erbsen-Hafer-Gemenge) kann Erträge und Bodengesundheit weiter steigern.

Eine clevere Rotation könnte so aussehen: Kartoffeln - Weizen - Erbsen - Roggen - Klee. So nutzt man die Vorteile der Hülsenfrüchte optimal aus.

Auswirkungen auf nachfolgende Kulturen

Die positiven Effekte von Hülsenfrüchten wirken oft noch Jahre nach. Nachfolgende Kulturen profitieren von:

- Erhöhter Stickstoffverfügbarkeit: Je nach Art und Anbaubedingungen können Hülsenfrüchte 50-200 kg Stickstoff pro Hektar hinterlassen.

- Verbesserter Bodenstruktur: Die aufgelockerte Krume erleichtert die Wurzelentwicklung nachfolgender Pflanzen.

- Reduziertem Krankheitsdruck: Durch die Unterbrechung von Infektionszyklen haben es Schaderreger schwerer.

- Erhöhter mikrobieller Aktivität: Ein aktives Bodenleben fördert die Nährstoffverfügbarkeit und Pflanzengesundheit.

Meine Nachbarin Gisela schwört auf Erbsen vor ihren Tomaten. Sie meint, die Tomaten schmecken danach viel aromatischer. Kann schon was dran sein!

Gründüngung mit Hülsenfrüchten: Grünes Gold für den Boden

Gründüngung ist wie eine Vitaminspritze für den Boden. Und Hülsenfrüchte sind dabei besonders effektiv. Schauen wir uns das mal genauer an.

Konzept und Vorteile der Gründüngung

Bei der Gründüngung werden Pflanzen angebaut, um sie später in den Boden einzuarbeiten. Das bringt eine Menge Vorteile:

- Humusaufbau: Die eingearbeitete Biomasse fördert die Humusbildung.

- Nährstoffanreicherung: Besonders Stickstoff wird durch Hülsenfrüchte angereichert.

- Erosionsschutz: Die Pflanzendecke schützt den Boden vor Wind und Regen.

- Unkrautunterdrückung: Schnellwachsende Gründüngungspflanzen lassen Unkräutern wenig Chancen.

- Förderung des Bodenlebens: Mikroorganismen und Bodentiere profitieren von der zusätzlichen organischen Substanz.

Geeignete Hülsenfruchtarten für die Gründüngung

Es gibt viele Hülsenfrüchte, die sich prima zur Gründüngung eignen. Hier ein paar Favoriten:

- Lupinen: Ideal für saure, sandige Böden. Lockern den Boden tief auf.

- Ackerbohnen: Robust und ertragreich. Gut für schwere Böden.

- Wicken: Schnellwüchsig und frosthart. Passen sich vielen Standorten an.

- Klee: Vielseitig einsetzbar, von Weißklee für Rasen bis Rotklee für mehrjährige Gründüngung.

- Serradella: Der Geheimtipp für leichte, saure Böden.

Mein alter Schulfreund Horst schwört auf Inkarnatklee. "Der sieht nicht nur schön aus", sagt er, "der macht meinen Kartoffeln richtig Beine!"

Praktische Umsetzung und Management

So klappt's mit der Gründüngung:

- Aussaat: Je nach Art von Frühjahr bis Spätsommer möglich. Auf gute Bodenbearbeitung und ausreichend Feuchtigkeit achten.

- Pflege: Meist pflegeleicht. Bei Trockenheit eventuell wässern.

- Einarbeitung: Vor der Blüte mulchen und flach einarbeiten. Alternativ als Winterbegrünung stehen und im Frühjahr einarbeiten lassen.

- Zeitpunkt: Zwischen Hauptkulturen oder als Untersaat möglich.

Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Lasst einen Teil der Gründüngung blühen. Die Bienen werden's euch danken!

Reduzierung des Düngemittelbedarfs: Gut fürs Portemonnaie und die Umwelt

Wer Hülsenfrüchte clever einsetzt, kann ordentlich Dünger sparen. Das freut nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Ökonomische Vorteile durch verringerten Düngereinsatz

Die Einsparungen können sich sehen lassen:

- Direkte Kostenersparnis: Je nach Betrieb und Anbausystem können 20-50% der Düngerkosten eingespart werden.

- Indirekte Einsparungen: Weniger Arbeitsaufwand für Düngung, geringerer Maschinenverschleiß.

- Langfristige Bodenverbesserung: Ein gesunder Boden braucht weniger Inputs, was die Kosten weiter senkt.

- Qualitätsverbesserung: Oft führt die natürliche Düngung zu höherwertigen Ernteprodukten, die besser vermarktet werden können.

Mein Nachbar Rudi hat letztes Jahr auf einem Teil seines Feldes Erbsen vor dem Weizen angebaut. Er meint, er hätte 30% weniger Dünger gebraucht und trotzdem den gleichen Ertrag gehabt. Nicht schlecht, oder?

Umweltauswirkungen reduzierter Düngung

Weniger Dünger bedeutet auch weniger Umweltbelastung:

- Reduzierte Nitratauswaschung: Weniger Überdüngung bedeutet weniger Nitrat im Grundwasser.

- Verringerter CO2-Ausstoß: Die Produktion von Kunstdünger ist energieintensiv. Weniger Dünger = weniger CO2.

- Schonung von Ressourcen: Besonders Phosphat ist eine begrenzte Ressource, die durch Hülsenfrüchte effizienter genutzt wird.

- Förderung der Biodiversität: Ein geringerer Düngereinsatz fördert die Artenvielfalt im und über dem Boden.

Langfristige Bodenverbesserung vs. kurzfristige Erträge

Hier gilt es, langfristig zu denken:

- Kurzfristig: In den ersten Jahren kann der Ertrag leicht zurückgehen, wenn von intensiver auf reduzierte Düngung umgestellt wird.

- Mittelfristig: Der Boden passt sich an. Die Erträge stabilisieren sich, oft auf dem Niveau der intensiven Düngung.

- Langfristig: Ein gesunder, lebendiger Boden bringt stabile Erträge bei geringerem Input. Die Ertragssicherheit steigt, besonders in Extremjahren.

Es ist wie bei einer Diät: Am Anfang ist's hart, aber auf Dauer fühlt man sich viel wohler. Nur dass hier der Boden die Diät macht, nicht wir!

Fazit: Hülsenfrüchte sind echte Multitalente in der Landwirtschaft. Sie verbessern den Boden, sparen Dünger und schonen die Umwelt. Klar, es braucht etwas Geduld und Knowhow, um sie optimal einzusetzen. Aber hey, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und glaubt mir, euer Boden wird es euch danken – mit gesunden Pflanzen und stabilen Erträgen. Also, ran an die Erbsen, Bohnen und Co.!

Einfluss von Hülsenfrüchten auf den pH-Wert des Bodens

Hülsenfrüchte haben einen faszinierenden Einfluss auf den pH-Wert des Bodens. Durch ihre einzigartigen Eigenschaften können sie den Säuregehalt im Erdreich regulieren und somit die Bodenfruchtbarkeit maßgeblich beeinflussen.

Wie Hülsenfrüchte den Boden-pH beeinflussen

Der Mechanismus, durch den Hülsenfrüchte den pH-Wert des Bodens beeinflussen, ist komplex und hängt mit ihrer Fähigkeit zur Stickstofffixierung zusammen. Während dieses Prozesses geben die Wurzelknöllchen der Pflanzen Wasserstoff-Ionen ab, was zu einer leichten Versauerung des umgebenden Bodens führen kann. Allerdings ist dieser Effekt meist nur vorübergehend und wird durch andere positive Auswirkungen der Hülsenfrüchte mehr als ausgeglichen.

Bedeutung des pH-Werts für die Bodenfruchtbarkeit

Der pH-Wert des Bodens ist entscheidend für die Verfügbarkeit von Nährstoffen und das Wachstum von Pflanzen. Ein ausgewogener pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 ist für die meisten Kulturpflanzen optimal. In diesem Bereich sind die meisten Nährstoffe gut verfügbar, und das Bodenleben ist besonders aktiv. Hülsenfrüchte können dazu beitragen, den pH-Wert in diesem optimalen Bereich zu halten oder ihn dorthin zu verschieben.

Management des Boden-pH-Werts mit Hülsenfrüchten

Landwirte und Gärtner können Hülsenfrüchte gezielt einsetzen, um den pH-Wert ihres Bodens zu regulieren. In sauren Böden können bestimmte Hülsenfrüchte wie Luzerne oder Klee den pH-Wert langfristig anheben. In alkalischen Böden können andere Arten wie Lupinen helfen, den pH-Wert zu senken. Es ist jedoch wichtig, die Bodenreaktion regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Herausforderungen und Lösungen beim Anbau von Hülsenfrüchten

Trotz ihrer vielen Vorteile bringt der Anbau von Hülsenfrüchten auch einige Herausforderungen mit sich. Diese zu kennen und entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln, ist entscheidend für einen erfolgreichen und nachhaltigen Anbau.

Potenzielle Nachteile des Hülsenfrüchteanbaus

- Krankheitsanfälligkeit: Einige Hülsenfrüchte sind anfällig für bestimmte Pilzkrankheiten wie Fusarium oder Anthraknose.

- Schädlingsbefall: Insekten wie der Erbsenwickler oder die Bohnenfliege können erhebliche Schäden verursachen.

- Bodenmüdigkeit: Bei zu häufigem Anbau auf derselben Fläche kann es zu einer Anreicherung von Krankheitserregern kommen.

- Ertragsschwankungen: Hülsenfrüchte reagieren empfindlich auf Witterungsextreme, was zu starken Ertragsschwankungen führen kann.

Managementstrategien zur Optimierung der Bodenverbesserung

Um die positiven Effekte von Hülsenfrüchten auf den Boden zu maximieren und gleichzeitig die Herausforderungen zu meistern, können Landwirte verschiedene Strategien anwenden:

- Fruchtfolgegestaltung: Eine durchdachte Fruchtfolge mit ausreichenden Anbaupausen für Hülsenfrüchte kann Bodenmüdigkeit vorbeugen und die Bodengesundheit fördern.

- Sortenwahl: Die Auswahl resistenter Sorten kann helfen, Krankheiten und Schädlinge in Schach zu halten.

- Mischkulturen: Der Anbau von Hülsenfrüchten in Kombination mit anderen Pflanzen kann die Biodiversität erhöhen und das Risiko von Schädlingsbefall reduzieren.

- Bodenbearbeitung: Schonende Bodenbearbeitungsmethoden können die Bodenstruktur verbessern und die positiven Effekte der Hülsenfrüchte verstärken.

Forschung und zukünftige Entwicklungen

Die Wissenschaft arbeitet kontinuierlich daran, die Vorteile des Hülsenfrüchteanbaus zu optimieren und die Herausforderungen zu bewältigen. Aktuelle Forschungsgebiete umfassen:

- Entwicklung neuer, widerstandsfähiger Sorten durch traditionelle Züchtung und moderne Gentechnik

- Untersuchung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Hülsenfrüchten und Bodenmikroorganismen

- Verbesserung der Anbaumethoden zur Steigerung der Erträge und Nährstoffeffizienz

- Erforschung neuer Einsatzmöglichkeiten von Hülsenfrüchten in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie

Hülsenfrüchte: Schlüssel zur nachhaltigen Landwirtschaft

Abschließend lässt sich sagen, dass Hülsenfrüchte eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen Landwirtschaft spielen. Ihre Fähigkeit, den Boden zu verbessern, Stickstoff zu fixieren und die Biodiversität zu fördern, macht sie zu unverzichtbaren Partnern in modernen Agrarsystemen.

Zusammenfassung der Vorteile

- Natürliche Stickstoffdüngung durch Symbiose mit Knöllchenbakterien

- Verbesserung der Bodenstruktur und -fruchtbarkeit

- Erhöhung der organischen Substanz im Boden

- Förderung der Biodiversität über und unter der Erde

- Reduzierung von Bodenerosion und Verbesserung des Wasserhaushalts

- Positive Beeinflussung des Boden-pH-Werts

Bedeutung für Ernährungssicherheit und Klimaschutz

In Zeiten des Klimawandels und wachsender Weltbevölkerung gewinnen Hülsenfrüchte zusätzlich an Bedeutung. Sie können nicht nur zur Verbesserung der Bodenqualität beitragen, sondern auch als proteinreiche Nahrungsquelle dienen und helfen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur globalen Ernährungssicherheit.

Zukunftsperspektiven: Hülsenfrüchte als Eckpfeiler nachhaltiger Landwirtschaft

Die Zukunft der Landwirtschaft wird maßgeblich davon abhängen, wie wir unsere Ressourcen nutzen und mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Hülsenfrüchte werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Ihre vielfältigen positiven Eigenschaften machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil nachhaltiger Anbausysteme. Mit fortschreitender Forschung und Entwicklung werden wir in der Lage sein, ihr Potenzial noch besser auszuschöpfen und sie gezielter einzusetzen.

Letztendlich sind Hülsenfrüchte mehr als nur Bodenverbesserer – sie sind ein Schlüssel zu einer umweltfreundlichen, ertragreichen und zukunftsfähigen Landwirtschaft. Indem wir ihr Potenzial voll ausschöpfen, können wir nicht nur unsere Böden, sondern auch unsere gesamte landwirtschaftliche Praxis nachhaltig verbessern.